字花亦称花会(包含押花会、压花会、挂花会、打花会等等),是中国民间流行的一种赌博方法。开赌的方法大致如下:庄家会预先开出一个列表,内有三十六个人名或三十六种物品。每次开赌时,抽出其中一个,把写上名字的纸或竹牌,覆盖起来,放在当眼的地方,让赌徒下注。过一段时间以后,打开谜底然后派彩。派彩一般为“一赔三十”(1:30)左右。

字花自清代中叶在民间流传,在福建、两广、江浙一带以至天津、上海都曾流行一时。不同地方开字花的方式会略有不同。例如所选用来开字花的人名或物品,有用36个古人,也有用36个地名,36种动物,甚至36种职业等等。有些地方的庄家(称“字花厂”)提供一些似是而非的提示以提高投注兴趣。有规模的字花厂更多会建立网络,透过大小代理,四处收受投注。

开字花作弊的情况非常常见,例如庄家看见买中的投注太多,可以借词取消开彩,甚至挟款一走了之。民间沉迷赌博,亦造成大量各样的社会问题。所以自清朝以来,各地方及各朝政府都有禁止字花,但往往都是屡禁不止。

中华人民共和国建立后,在中国大陆禁绝字花。但近年在一些地方,字花又再死灰复燃。目前中国大陆有些不法之徒就是用这种字花,作为香港六合彩的外围黑庄予以诈骗。

在香港,政府为打击字花,在1975年起开办多重彩与隔年改组的六合彩奖券开彩,把民间的非法活动加以规范,得到的收益则拨作慈善用途。

字花檔遍地開花

小時候,未識寫字已識「字花」,當然,所謂識只是識聽字花二字而已,只聞隔離鄰舍三姑六婆,每天都在講字花,不知道是什麼一回事。及長,大人偶爾會給你一元幾角,叫你到字花檔買幾個冧巴,才知道買字花是賭錢。

香港五、六十年代是字花最流行的年代,徙置區每幢大廈都有幾檔字花檔,一毫子有交易,「字花佬」在有過底紙的拍紙簿上,寫下客仔要買的心水冧巴,給你過底紙的一面作為收據,開獎憑此領獎金。

50萬人投注字花

由於一毫幾角已可下注,很多主婦便把部分買菜錢拿來博一博,因此街頭街尾都是字花檔。有人估計,五、六十年代香港有50萬人賭字花,很多小報都刊登字花貼士。

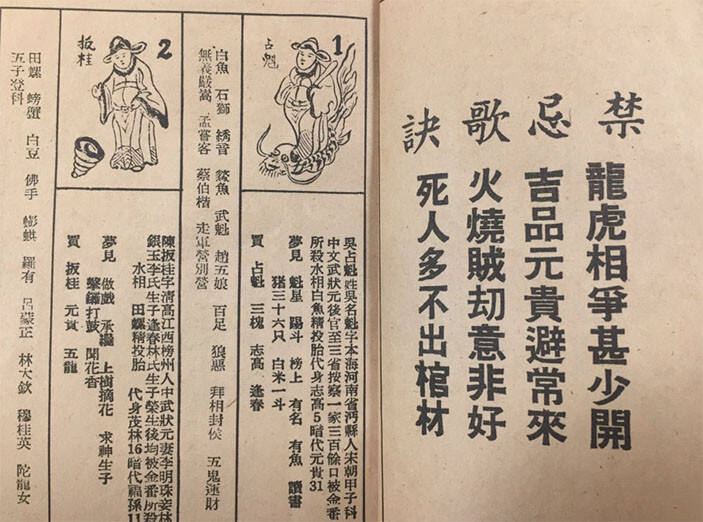

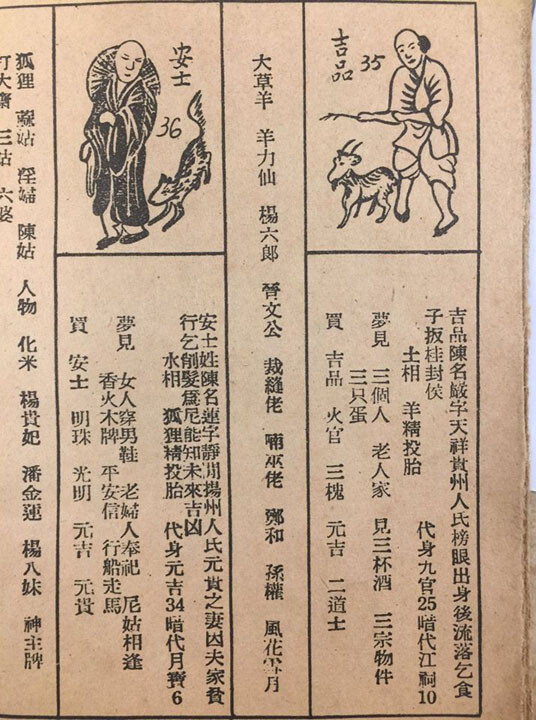

字花是賭36個號碼,1至36號冧巴,每個號碼代表一個古人的名字,1賠30,刀仔可以鋸大樹。為了吸引更多人下注,開字花的「字花廠」出版形形色色的字花書,紙紮舖有得賣。字花書上有36個古人的名字及圖像,每一個古人都有幾個「替身」,作為提供貼士之用。字花書有一個全身人像,把身體每一個部位都「託」一個字,字花書把字花搞到和日常生活息息相關,深受婦孺和勞苦大眾歡迎。字花流行的另一個原因,是得到很多小報的推波助瀾。

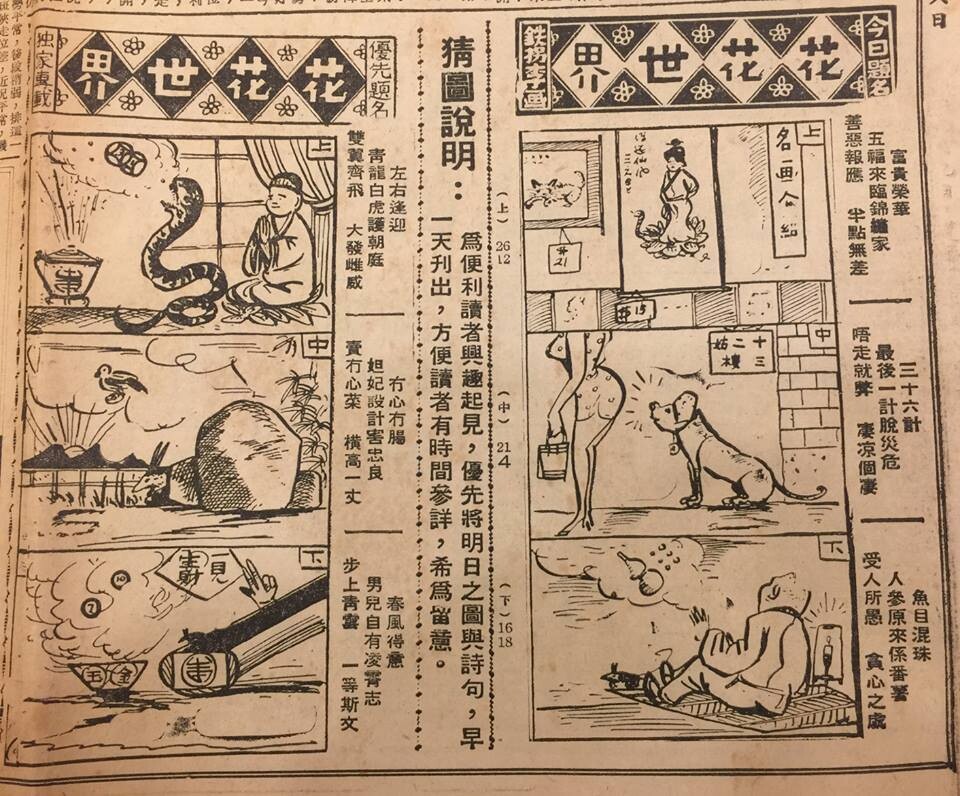

花題十賭九騙

字花廠每天都會開出「花題」,即是字花的題目,聲稱所開的字必定與題目有關。花題每天登在小報的頭版,會是一幅喻意模稜兩可的圖畫,據稱圖畫中的人物會有所暗示,可按圖索驥在字花書裡找到應該下注的號碼。當然,這都是字花廠的呃神騙鬼的手法。輸贏盡在幕後大莊家和「字花師爺」掌握之中。字花總廠的師爺每天看過所有艇仔(各區代理)交回的投注,知道哪些是最多人買的大熱門號碼,便故意不開這個號碼,來一個大殺三方。

每天開字花時,是把代表36個古人的字放入36個砂煲內,時間一到,便由主持人「隨意」打破其中一個砂煲,跌出的那一個字就代表中獎。由於字花師爺早已掌握投注者的投注走勢,破煲而出的字,肯定又係冇乜人中。

六合彩取締字花

字花屬於非法賭博,但得到貪汚的有勢力人士包庇,字花檔開到遍地開花。1967年暴動期間,字花「業務」大受影響,暴動之後又死灰復燃,直至1974年2月15日 ICAC成立後才收斂,只有部分外圍佬在活動,至1976年7月13日馬會推出36選6的六合彩後,曾經荼毒千千萬萬香港人的字花,正式成為歷史。