[这一代] 沈登苗:新三级学人考前职业和家庭背景析读

更垂青于有条件准备的人

——以千名新三级学人考前职业

和家庭背景为解读

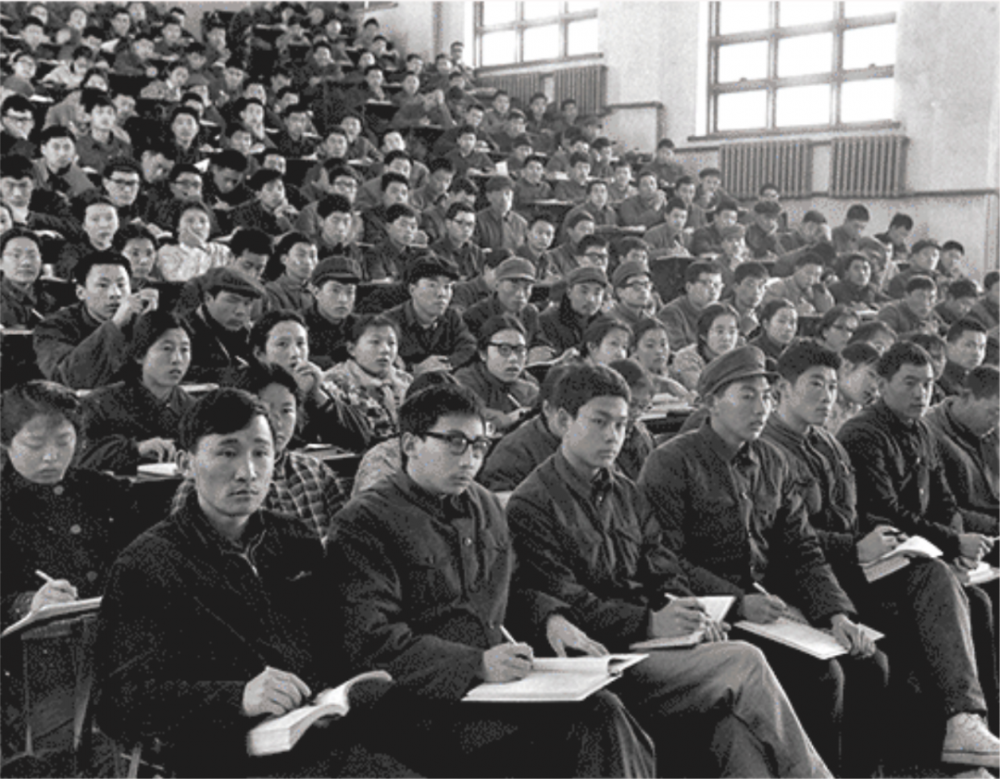

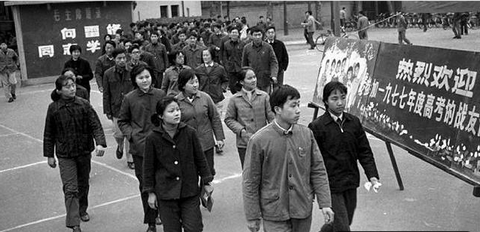

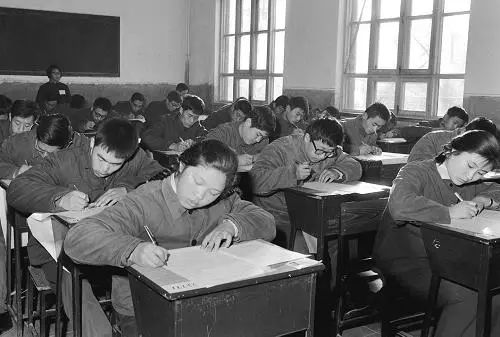

1978年3月拍摄的清华大学1977级新生

1978年3月拍摄的清华大学1977级新生

二. “新三级”学人研究回顾

三. 按职业分类的统计方法进行研究的必要性

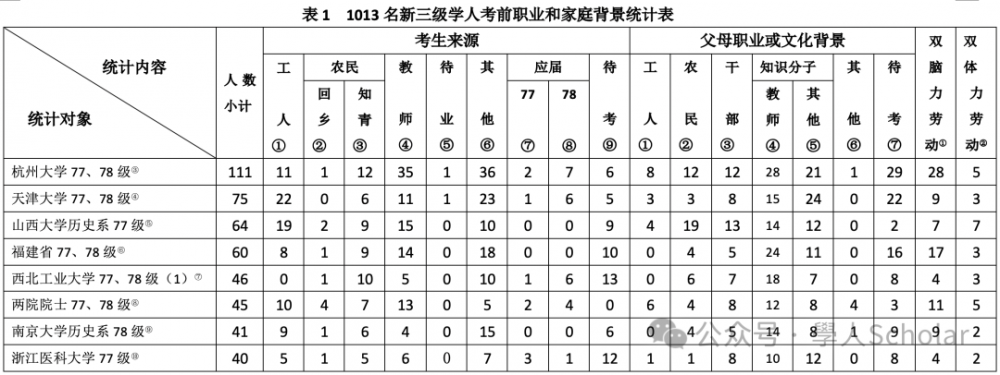

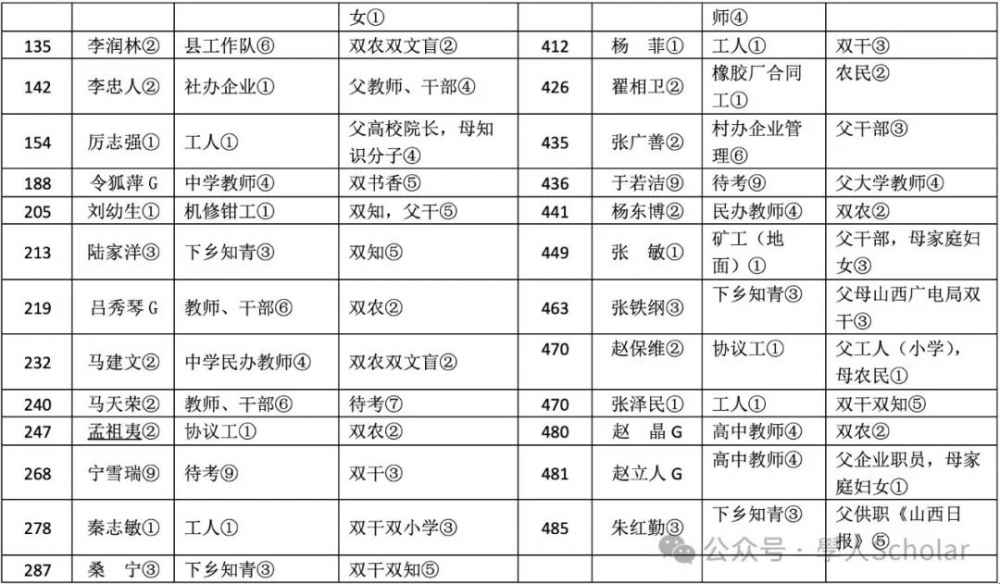

上表图1注释:

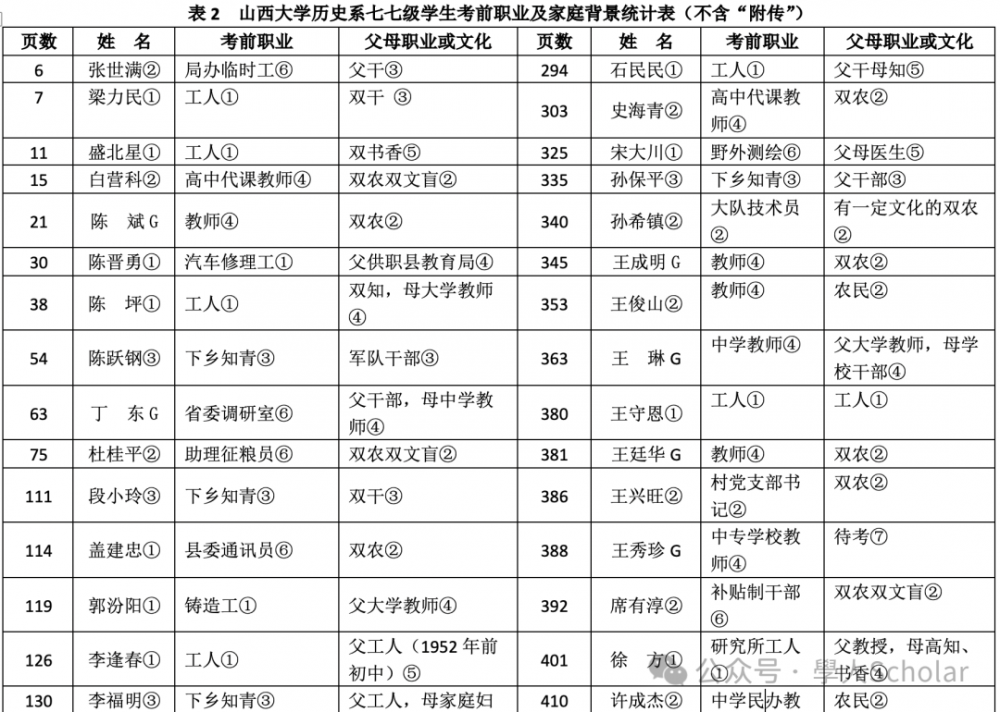

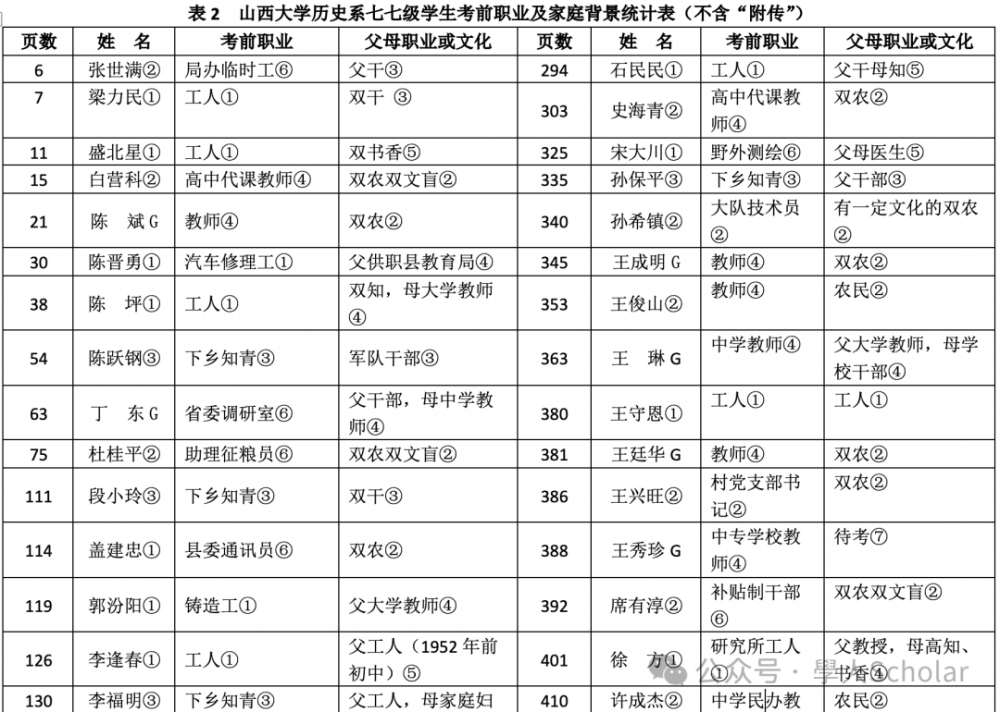

上表图2注释:

上表图3注释:

注释:

[1] 详见沈登苗:《我的问学之路》,载杨玉圣主编:《学术共同体文库》,沈登苗著《文化的薪火》, 社会科学文献出版社2015年版,第1-18页。

[2] 详见沈登苗:《双重断裂的代价:新中国为何出不了诺贝尔自然科学奖获得者之回答》,《社会科学论坛》2011年第6、7、8、9期。

[3] 钱茂伟:《国家、科举与社会——以明代为中心的考察》,北京图书馆出版社2004年版,第308页。

[4] 郑若玲:《科举、高考与社会之关系研究》,华中师范大学出版社2007年版,第235页。

[5] 如果是当时学校的统计资料,价值一般不大。详后。但作为过来人,知当年学生入学的登记表应有完整的记录,从中切入,定能得到比较理想的史料。

[6] 陈益民:《新三届242部回忆文集杂议》,“新三届”微信公众号2023年11月7日。本文相关数据和论述,均引自该文,为节省篇幅,以下引自该文的内容不再注释。

[7] 王润:《个人奋斗与时代变革:恢复高考40周年的文化记忆与阐述社群构建》,《新闻与传播研究》2018年第11期。

[8] 相关成果见沈登苗:《明清全国进士与人才的时空分布及其相互关系》,《中国文化研究》1999年第4期;《教育的深远影响——清代全国科举发达县与当代经济发达地区的分布基本一致》,《社会科学论坛》2004年第8期;《打破民国高等教育体系的院系调整——以中国现代科学家于院系调整前后在高校的分布为解读》,《大学教育科学》2008年第5期;《从沃土到荒漠——对二战前后东欧地区诺贝尔科学奖得主变迁的一点思考》,《社会科学论坛》2010年第22期;《双重断裂的代价:新中国为何出不了诺贝尔自然科学奖获得者之回答》,《社会科学论坛》2011年第6、7、8、9期;《著名美籍华裔科学家的来源、构成及原因初探》,《社会科学论坛》2012年第8期;《“两个估计”的真实内容和“版本”归属 ——基于史料层面的澄清与反思》,《社会科学论坛》2019年第4期;《1952年四成应届高中毕业生“失踪”问题再献疑》,微信“学人”公众号,2022年12月27日。

[9] 教育部计划财务司:《中国教育成就统计资料(1949-1983)》,人民教育出版社1984年版,第26-27页。

[10] 转引自刘海峰:《恢复高考与新三级大学生的使命及作为》,《江苏高教》2023年第5期。

[11] 陈侃章:《冬季里的春闱”:1977年恢复高考纪实》,浙江古籍出版社2020年版,第117页。

[12] 刘海峰:《时代与人物的互动:77、78级大学生群体扫描》,《教育研究》2008年第12期;刘海峰:《恢复高考的复原与探新——兼论77、78级大学生的构成与际遇》,《大学教育科学》2022年第3期;刘海峰:《恢复高考与新三级大学生的使命及作为》,《江苏高教》2023年第5期。

[13] 载《文汇读书周报》2015年3月30日。

[14] 刘海峰:《时代与人物的互动:77、78级大学生群体扫描》,《教育研究》2008年第12期。

[15] 刘海峰:《恢复高考的复原与探新——兼论77、78级大学生的构成与际遇》,《大学教育科学》2022年第3期。

[16] 也许有人会说,把郑若玲对厦门大学78级大学生家庭职业的统计,结合厦门大学一九七八年秋季录取考生情况,不就同时讨论了吗?不能。因为,这不是发生在一篇文章中,更大的问题在于两者的统计方法不同。详后。

[17] 郑若玲:《科举、高考与社会之关系研究》,第231-238页。

[18] 载《往事回首,岁月如歌——天津大学七七、七八级恢复高考四十周年纪念文集》,2017年自印,第263页。

[19] 殷建中等主编:《命运回眸——四川大学与长春光机学院七七级同学共忆高考》,中国社会科学出版社2017年版,序二。

[20] 屈展:《三十功名尘与土》,载卢苇等主编《四十年:西北工业大学七七、七八级同学入学四十周年纪念》(下),第406-408页。

[21] 沈阳市政协学习宣传文史委员会编:《恢复高考四十年》,沈阳出版社2017年版,第191页。

[22] 按:1966-1979年的14年间,全国共有高中毕业生4283万,另,在77、78级学生中,原初中学历的不少,其中老三届初中生(共867万)较多。详见教育部计划财务司:《中国教育成就统计资料(1949-1983)》,人民教育出版社1984年版,第24-25页。故那三届的应考生为近五千万。

[23] 《逝者如斯:四川大学历史系七七级毕业30载》,2012年自印,第74页。

[24] 苗齐田等主编:《延伸的墨迹——清华大学1977级毕业30周年纪念文集》,清华大学出版社2012年版,第465,368-369,385页。

[25] 沈阳市政协学习宣传文史委员会编:《恢复高考四十年》,第111页。

[26] 李强:《中国社会分层结构的新变化》,载李培林等主编《中国社会分层》,社会科学文献出版社2004年版,第16-41页。

[27] 邢燕子:《我的一生更像是个笑话》,“泽畔时空”微信公众号2023年12月3日。

[28] 王林主编:《与历史相遇:七七级大学生活实录》,河北美术出版社2008年版,第389,36页。

[29] 苗齐田等主编:《延伸的墨迹——清华大学1977级毕业30周年纪念文集》,第377,369页

[30] 卢苇等主编:《四十年:西北工业大学七七、七八级同学入学四十周年纪念》(下),第5页。

[31] 武汉大学中文系一九七八级编:《老八舍往事》,长江文艺出版社2010年版,第9页。

[32] 殷建中等主编:《命运回眸——四川大学与长春光机学院七七级同学共忆高考》,第64页。

[33] 沈阳市政协学习宣传文史委员会编:《恢复高考四十年》,第365页。

[34] 李强:《当代中国社会分层与流动》,中国经济出版社1993年版,第2页。

[35] “八大员”是不属于编制内的公社临时性干部,具体指公社广播员(兼通讯报道等)、农机管理员、畜牧管理员、水利管理员、农技推广员、报刊投递员、粮食管理员、天气预报员。主要参见卢苇等主编:《四十年:西北工业大学七七、七八级同学入学四十周年纪念》(下),第179页。

[36] 1952年《中央人民政府政务院关于劳动就业问题的决定》,(载《建国以来重要文献选编》第三册,中央文献出版社1992年版,第294页),对“知识分子”的划分是“具有初中以上文化程度”者。

[37] 周绪红主编:《两院院士忆高考——77、78级、大学生的高考故事》,湖南大学出版社2019年版,第288-295页。

[38] 考生考前本人从事教师或非体力劳动,且家长又为知识分子或干部的。

[39] 父母是一线的工人或农民,且考生本人考前还从事体力劳动的。

[40] 祝毅主编:《120个回望:纪念恢复高考40周年》,浙江人民出版社2018年版。

[41] 《往事回首,岁月如歌——天津大学七七、七八级恢复高考四十周年纪念文集》。

[42] 张世满主编:《我的大学我的班——山西大学历史系七七级忆文集》,2022年自印。

[43] 《回眸高考四十年:77、78级大学生入学40周年纪念》,厦门大学出版社2018年版。

[44] 卢苇等主编:《四十年:西北工业大学七七、七八级同学入学四十周年纪念》(下)。

[45] 周绪红主编:《两院院士忆高考——77、78级、大学生的高考故事》。

[46] 陈益民主编:《我们班》,南京大学出版社2023年版。

[47] 郭常平等主编:《回憶回忆:浙医77级入学四十周年同学会纪念文集》,2017年自印。

[48] 苗齐田等主编:《延伸的墨迹——清华大学1977级毕业30周年纪念文集》。

[49] 殷建中等主编:《命运回眸——四川大学与长春光机学院七七级同学共忆高考》。

[50] 《逝者如斯:四川大学历史系七七级毕业30载》。

[51] 卢苇等主编:《三十年:西北工业大学七七、七八级同学入学三十周年纪念》(下),西北工业大学出版社2008年版。

[52] 《梦想·求索·年龄:华南理工大学七七、七八、七九级师资班回忆录》,华南理工大学出版社2022年版。

[53] 董谦主编:《沙河流金——电子科大77、78级学习毕业四十周年征文集》,2023年自印。

[54] 沈阳市政协学习宣传文史委员会编:《恢复高考四十年》。

[55] 岑献青主编:《文学七七级的北大岁月》,新华出版社2009年版。

[56] 王林主编:《与历史相遇:七七级大学生活实录》。

[57] 李都:《风雨故人来》,中国民航出版社2003年版。

[58] 侯亚新主编:《回眸:亚特兰大77级纪念文集》,2020年自印。

[59] 《回眸和纪念——曲阜师范学院中文系78级同学回忆录》,2022年自印。

[60] 武汉大学中文系一九七八级编:《老八舍往事》。

[61] 重庆师范大学1979级著:《1979我们启程》,四川人民出版社2011年版。

[62] 王次炤主编:《中央音乐学院作曲77级》,中央音乐出版社2007年版。

[63] 傅永军等编:《弹指三十年——山东大学哲学系1978级毕业三十周年纪念文集》,山东人民出版社2015年版。

[64] 高泰东等著:《1966年我们读高三》,江苏凤凰出版社2018年版。按:该班另有7位新三级大学生编入“附传中大专汇总”。

[65] 《回眸青春:河南大学政教系1979级毕业三十周年纪念文集》,2013年自印;云南省招生考试委员会办公室编:《走过三十年:云南省纪念恢复高考三十年文集》,云南科技出版社2008年版。

[66] 李金玉等主编:《我们的一九七八》,2021年自印。

[67] 周帆等主编:《我的高考我的大学——遵义师专一九七七级中文班高考四十年纪念文集》,西南交通大学出版社2017年版。

[68] 《同窗情结:温州师范专科学校七八级中文(一)班毕业三十年纪念文集》,2011年自印;《我们的歌:宜宾师专79级中文班》,2009年自印。

[69] 具体的数据、占比、原因和影响等,待笔者统计完案头全部的新三级学人的回忆录后,再做专题汇报。

[70] 经与郑教授交流,她认可了我的以上分析。

[71] 李文胜:《中国高等教育入学机会的公平性研究》,北京大学出版社2008年版,第106页。

[72] 在“新三届”微信公众号上读(听)过的数百篇相关文章,感觉作者人入学前的职业和家庭背景,与本文表1基本一致。

[73] 陈侃章:《冬季里的春闱”:1977年恢复高考纪实》,第111-115页。

[74] 例如,《梦想·求索·年龄:华南理工大学七七、七八、七九级师资班回忆录》,编者在“前言”中概括:“当年我们在田间地头、在厂房车间”收到大学录取通知。南京大学历史系78级的陈益民先生,也在他主编的《我们班》的“前言”中归纳:“上大学前,绝大多数同学在社会基层从事繁重的体力劳动”。

[75] 以78年、79年(案头虽然没有77年的资料,但该年执行的身份制更为固化)高校招生报名分类为主要依据,其中公办教师划入干部类,非公办教师各按户籍计。

[76] 人类进入文明社会后,分工是必然的。当文革初期的停课闹革命、大串联、武斗基本结束,大批中学生上山下乡,或回乡务农后,较大的社会分工又随之而来,只不过那些有较高社会地位的职业轮到谁的问题。我们从该班开始的18个回乡农民,到高考前实际从事农业生产的只存2个,那16个中的大多数,就是从农业岗位(体力)转到非农业岗位(脑力)了。而那2个回乡农民,一个是大队党支部书记,另一个是农业技术员,真正在农村一线的回乡农民在77级学生中的占比及其实际的角色,由此可见一斑。