上海互联网人,让1万条求助被看见

撰文|傅一波 编辑|李远目

出品|凤凰网在人间工作室

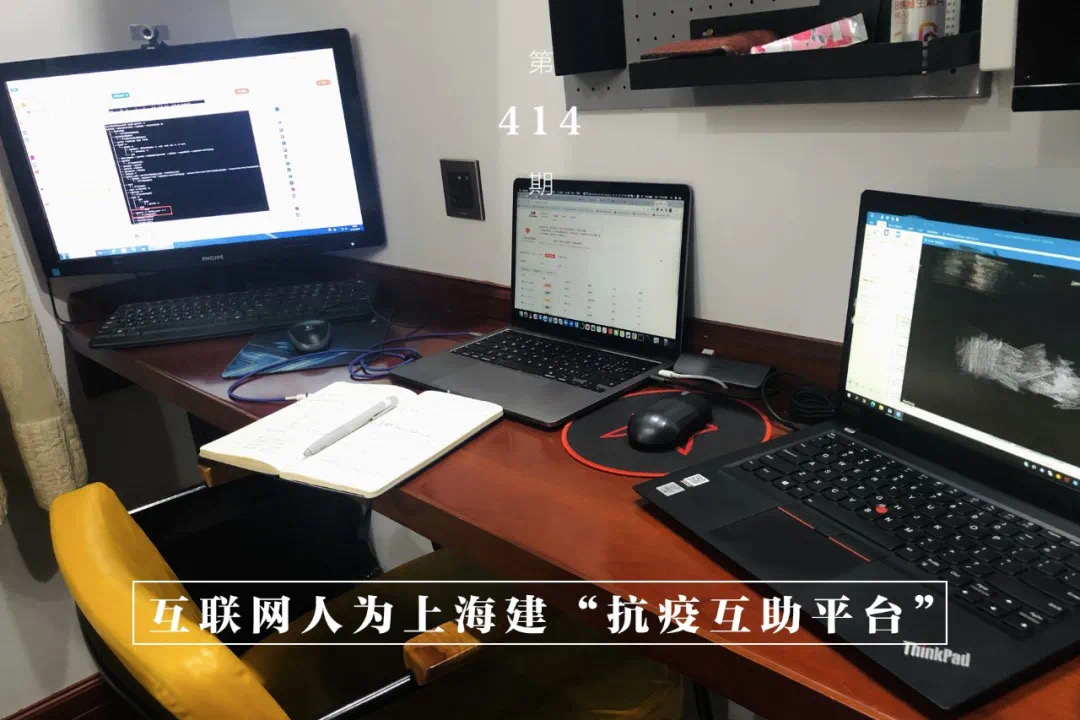

4月12日清晨6点11分,服务器的报警声从台式电脑中传出。上海春日的阳光从窗帘的缝隙中照进屋内,刚睡了3个小时的老王顾不上按开屋内灯光,直接起身,一脚踏上了光秃的木地板,连拖鞋都没踩,坐在了电脑前。

1个多小时后,他和几位志愿者一起处理完网站服务器存在的问题,随后在几个置顶的群里一一知会,就投入到一天的志愿工作中。

在这一天前,老王已经高强度工作了六天,每天只睡几个小时。他在房间桌上的三台电脑间切换,处理着页面上的求助需求和代码串。自从4月6日,他上线了一个叫“我们来帮你”的上海抗疫互助平台,他的居家隔离生活就变得异常繁忙。和他一起忙碌的,还有12个上海互联网同行,以及百余名志愿者——他们中超过九成在上海生活。

截至4月19日,此次上海疫情累计报告确诊和无症状感染者超过30万例。最早的一批上海居民已经连续居家隔离了48天。对于这座超级城市里的2500万人,往昔视为平常的生活变得遥不可及。

2022年4月6日上午7点左右,“平台”的第一版诞生。

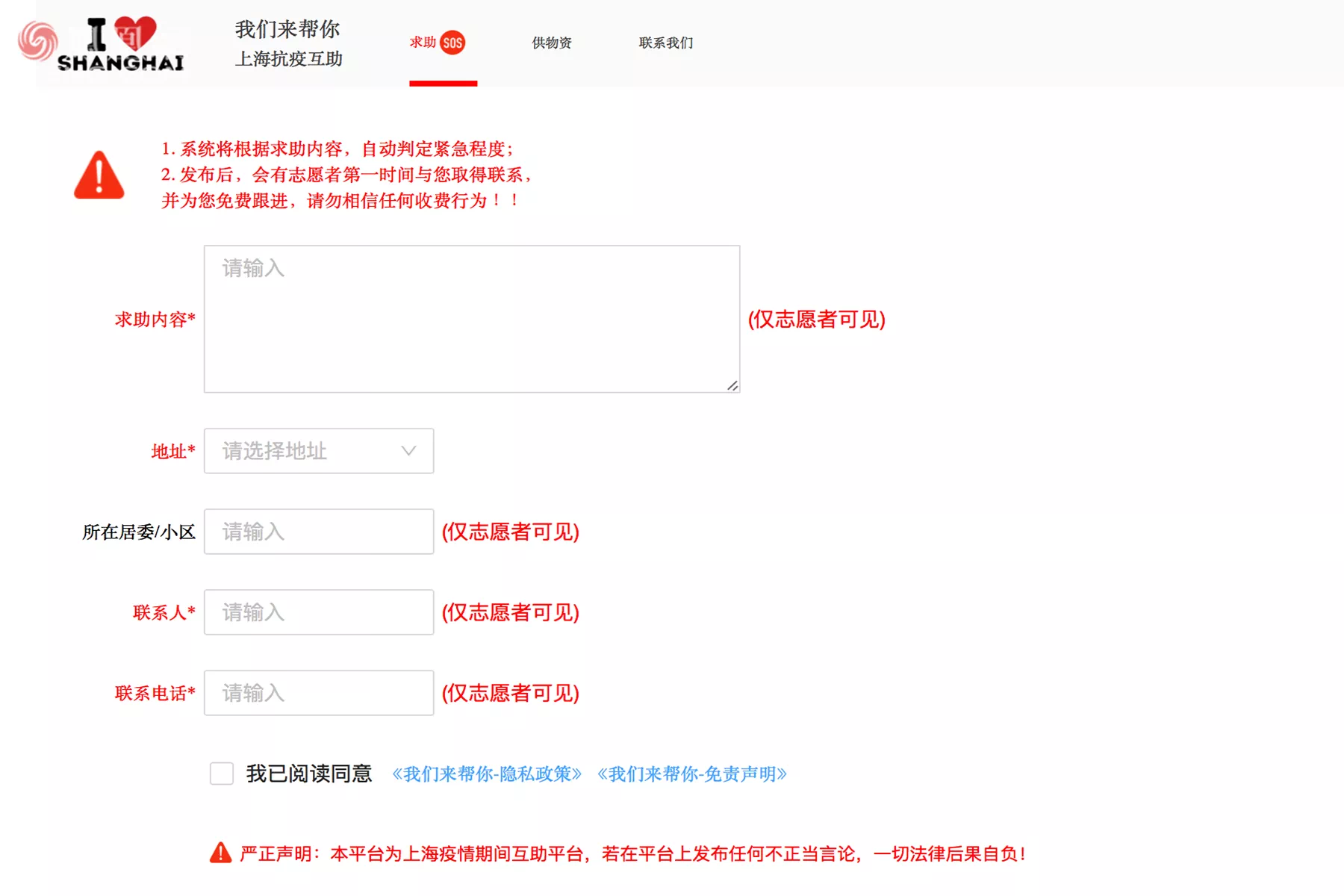

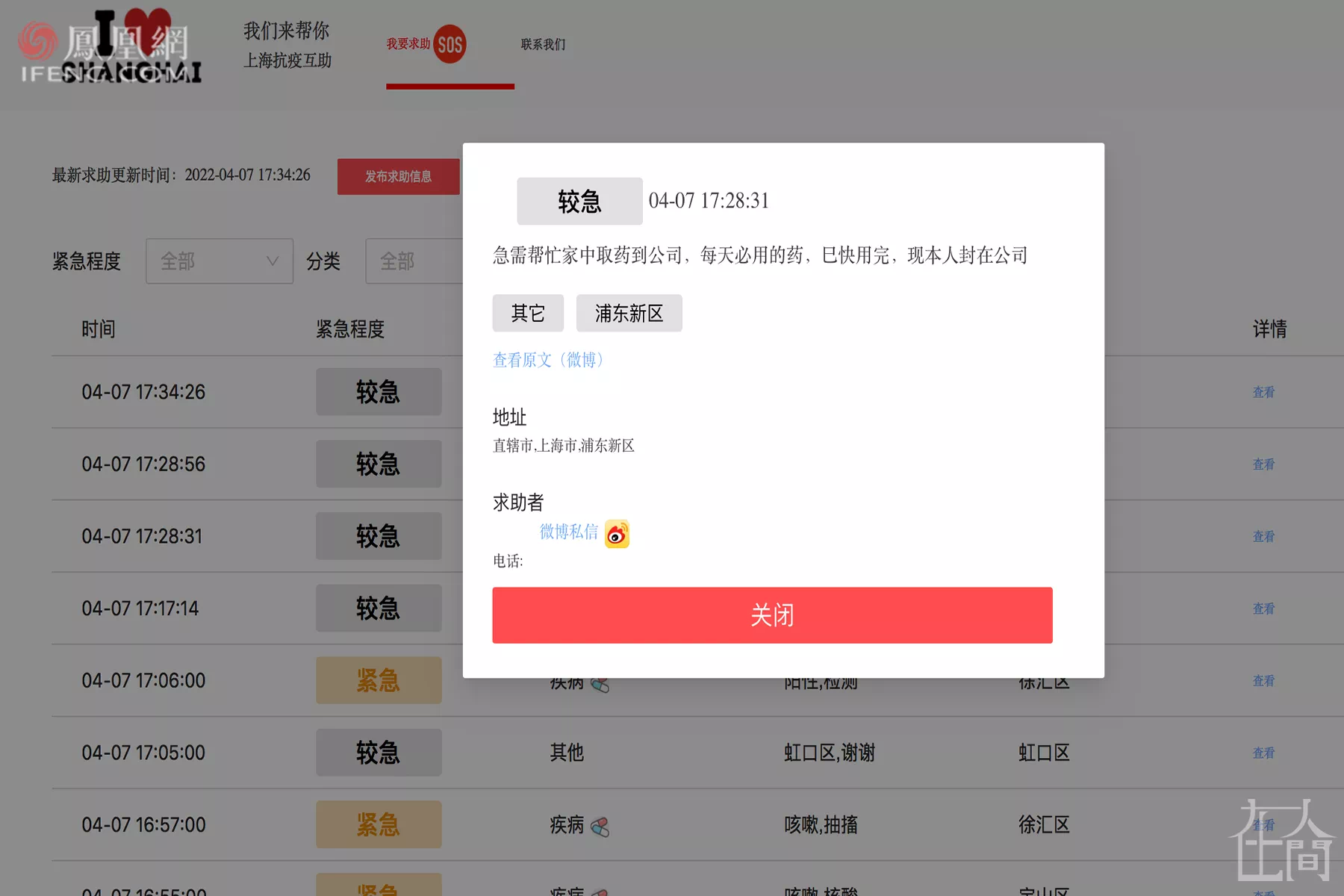

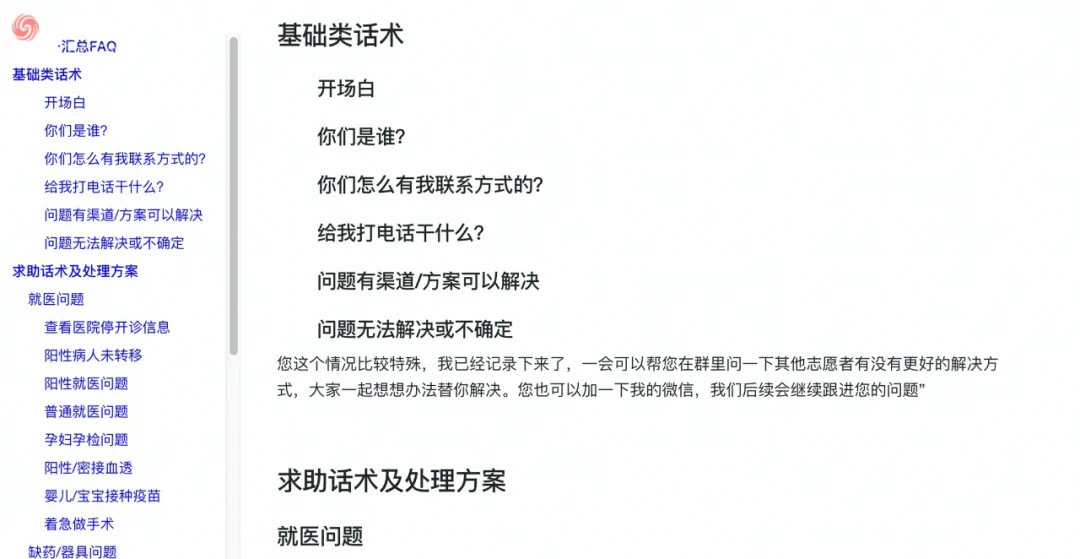

■ 平台首页

老王按下鼠标键,一个域名为:139.198.183.93(现已更新为:www.helpothers.cn/help/)的网站上线了,界面简洁,唯一的点缀是左上角“I Love Shanghai”的英文图标和右边“我们来帮你 上海抗疫互助”的中文字样。页面上罗列着求助需求,被打上了“极紧急”“紧急”“较急”的不同标签。“极紧急”字号最大,用醒目的红色标示,对应着重病求医用药的需求。

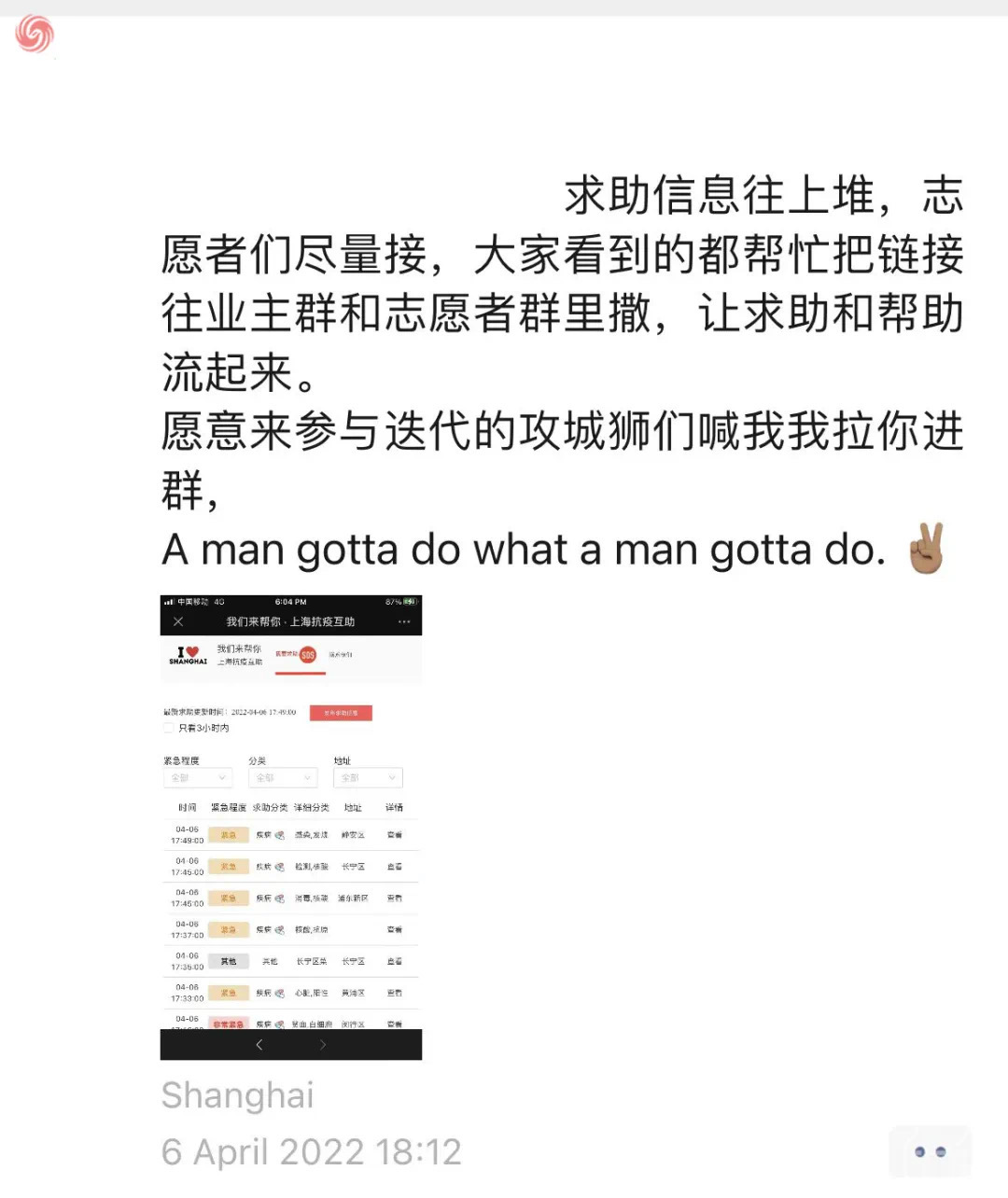

头天晚上,老王和朋友们熬了一夜,“快速落地了这个产品”。4月5日下午,老王认识了一个志愿者朋友阿易。阿易所在的志愿者团队有30多个志愿者正在为上海做远程应急服务。老王也是志愿者,他从4月1日起就在小区里帮忙组织核酸、发菜分拣、运送团购物资。两人聊起,上海市民的求助需求指数级增加,但仅凭人力流转信息效率很低。

这就像突然出现的一个契机,老王和朋友们在家呆着憋闷,都想为上海做点什么。他提出了一个更高效的办法——开发一个网站,让求助信息加速流转,并匹配更高效更直接的应急救助。阿易的团队可以提供志愿服务,还能对接社会资源。一个“平台”的雏形初现了。

老王是出生在上海的90后。他的另一个社会标签,是“大厂员工”。4年前,他辞去Google的工作,从美国回到上海,开启另一段互联网工程师的职业生涯。他熟习具有撮合功能的互联网平台的搭建和运行机制。

4月5号晚上9点,老王已经召集了一支13人的开发团队。都是曾经和他在工作中搭档过的伙伴,老王一招呼,伙计们迅速集结、分工。

老王担任架构师,负责确定产品需求,把关每个技术站上下游怎么衔接。一个伙计是产品经理,他给几个工程师分工,执行写代码。运维的伙伴做安全保障工作,负责在几个云平台上寻找需要的服务。运营和市场人员则在各大社交媒体上搜集求助信息,以供网站上线时可以直接填充。

深夜十一点,临时组建的团队迅速启动作业。8个小时紧张忙碌后,清晨7点,第一版网站开发完成。列表页上设置了求助发布、求助分类和地址的筛选器,准备应对推广后的批量求助信息。

■ 平台求助页面

==========================================================

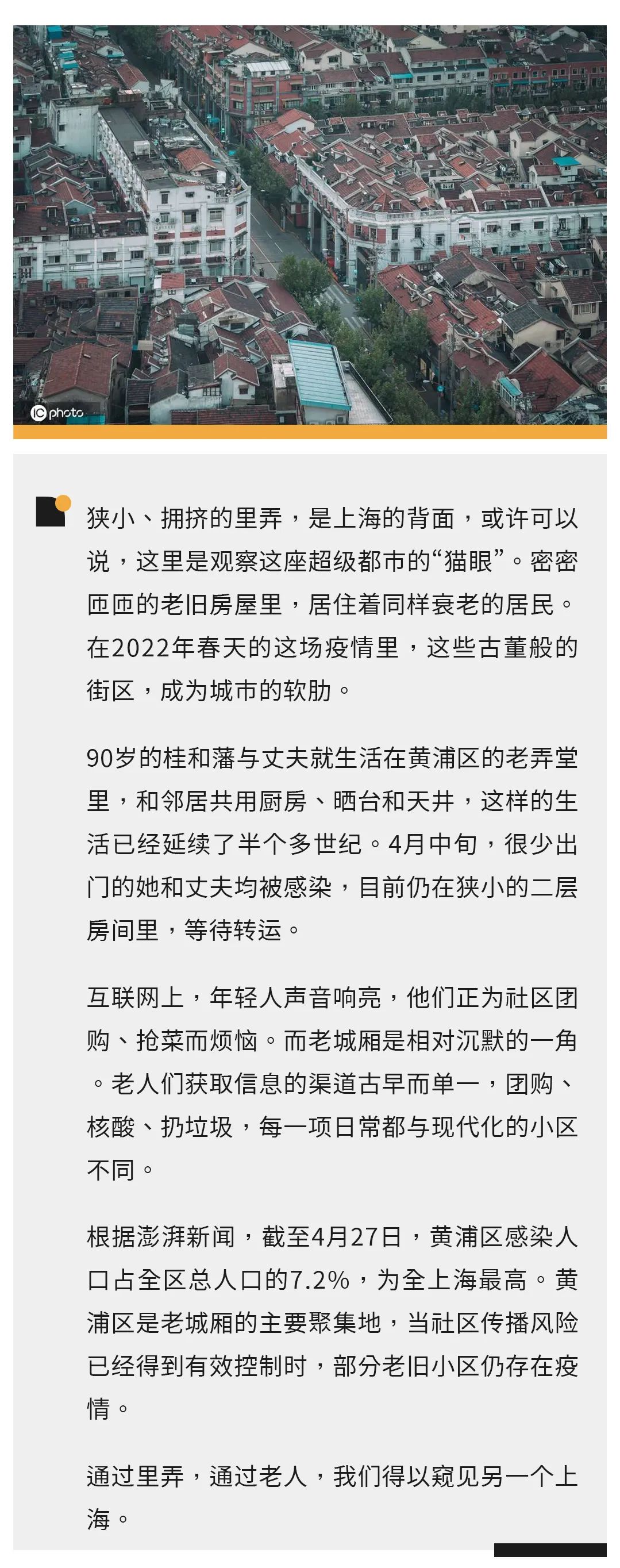

弄堂里的上海老人,寂静地走过春天

文 | 周航 殷盛琳

编辑 | 王姗

灶头间

灶头间大概二十几个平方,八九户人家共用,西边阔,东边窄,靠窗放了一排煤气灶,没有油烟机,烧饭时一团团烟雾像逃兵似的,竞相挤出木窗,日积月累,墙壁都熏得乌漆麻黑。

这里是曹家街45号,典型的上海石库门建筑,4月初辰光,弄堂里一个外地租户,核酸阳性了,照样用灶头间,四五户人家全传染开了。桂和藩听隔壁邻居说,楼下一个外地老太,平常下不了床,这回都阳性了。

桂和藩与丈夫一直没敢下楼,4月14日,他们有点感冒症状,就自己拿发的抗原检测,还是阳性了,她马上打电话通知隔壁邻居,叫他们当心点,自己也尽量少出来。

饭总归要烧的。既然隔不开,邻居跟她商量,戴个口罩,时间错错开,一户人家烧,另一户就等下,“最多拿药水喷一喷就了不起了”。

桂和藩住的老西门街道,许多人依旧生活在传统里弄,至今共用厨房甚至厕所。说起这场疫情,很多人都习惯从灶头间讲起。

有人感染了,家人照样出来做饭,邻居也不好说什么,只能错峰,有消毒水的,自己用喷壶洒一下,或者用电磁炉在自己屋里做饭。六七十岁的人还会用微信通知彼此做饭时间,年岁更大的,只能靠听动静。

年轻人难免担心,“这么窄的老房子,气溶胶什么的,我们可能都不知道哪里遇到了。”90岁的桂和藩倒是不太晓得害怕的,老头胆子小,但被她带着,现在也马马虎虎了。生活跟往常区别不大,睡觉、看电视,但是烧饭次数尽量少了。

●上海老房子里,共用的厨房和洗手池。讲述者供图

石库门

桂和藩和丈夫已经老了,下半年都将迎来90岁生日,用她的话说,“活得已经开始遗忘了”。比他们更老的是房子,老到他们也不知道存在了多少年。

桂和藩是嫁到这的,如今大女儿都六十四岁了,丈夫在此地生活更久,10岁时,父母养不活,把他从江苏启东老家送到上海伯伯家。房间最早就是他伯伯住的,更早前的历史,桂和藩也不晓得了。

房子是木头结构,许多缝隙透风,台阶散发着霉味,走上去吱吱呀呀。外墙用清水砖,门框用花岗岩,门楣上有西洋风格的雕花,典型的石库门建筑。这些老房子诞生于19世纪东西方建筑文明的融合,如今已衰败不堪。

整条曹家街上,石库门一幢贴一幢,楼内同样用尽每一寸空间,只余一个天井采光,一条弄堂进出。在上海最市中心的黄浦区,曹家街只是老城厢风貌一角,这些繁华了上百年的古董般的街区,在疫情里成了城市软肋。

曹家街往北,隔了两条马路的黄家阙路88弄,一个名叫久安里的石库门片区,30岁的Eason形容疫情像洪水一样将他包围,“东南西北(楼栋)都出现了阳性”。为了减少接触,他们将公共晒台的竹竿取下,架在屋里两个柜子上,但最终,自己住的这幢三层房子也沦陷了,从一楼开始往上,三户人家陆续感染,包括Eason一家,还有他伯父一家。

Eason家面积算大了,40平米,父亲阳性,他们让他住在5厘米木板隔的里屋,母亲在外面睡沙发,Eason则住在阁楼。但父亲上厕所依旧要出房门,他们让他戴手套,穿围兜,每次出房间穿上,回房间消好毒,再挂上。直到4月23日,楼里发生阳性十天后,仍是阴性的住户集体坐车去浙江湖州异地隔离,阳性患者进入方舱,紧张才告一段落。

瑞金二路上的一位独居老太太则为倒垃圾发愁,她隔壁的住户确诊了3个,被拉去方舱隔离,但一位家人作为密接还住在那儿。两户人家的家门离得很近,对方的生活垃圾经常堆到老人家门口来。

老人的外孙女在网上发帖求助。据她讲,这栋楼原本有人专门负责收垃圾,现在里面有确诊病例,收垃圾的人也害怕,就不到里面来收了,让居民把垃圾放下去,他们喷点消毒水再收走。这样的状况已经持续两周。

老旧里弄物业本就薄弱,有的甚至干脆没有,居委会也显得力不从心。繁华的南京东路背后,一栋四层的老房子里,二楼一个住户测出阳性后,同住家属依旧进出,这让其他人不敢出门。专业消杀一直没能等来,一个住三楼的小伙主动站了出来,拿着喷壶从一楼喷到四楼。

桂和藩:

这栋房子,现在算阿拉两个人最大。大部分年纪都蛮大,阿拉隔壁邻居,夫妻俩60多岁,一个儿子30多岁。同个扶梯,楼下还有两家,一个爷(父亲)五十几岁,一个小姑娘只有十几岁,还有对老夫妻大概也六七十岁。

阿拉物业没的,连个居民小组长也选不出来,大概五年前老居民小组长死了以后,没人要做,全部老了呀,还有一半租的人家,流动性又特别高。

团购阿拉没有的,就有一回,邻居买了一袋荤素菜,问阿拉要伐,阿拉看蛮好,他们帮阿拉从居委买来,后来大概居委的人也(核酸)阳性了,就没有了。

阿拉自己(抗原)做出来阳性以后,我电话找居委要跟他们讲,寻来寻去寻不着,打了三只电话,还没人接,个么也算了,我就跟(社区老年食堂)送中饭的讲,叫他跟居委讲一声,也随便他传的到还是传不到。

倒垃圾么,阿拉老头总归每天还要下楼。没办法呀,又没人能帮阿拉倒。

●上海,老人与弄堂

屋里头的老鼠终于开始造反了。本来用老鼠纸,粘上一只,其他老鼠看见,就不敢来了。现在整个曹家街空空荡荡,老鼠纸是买不到了。夜里桂和藩看电视,一只老鼠直接从竹竿上溜过去,跑到她脚边,不怕人了。没办法,她只好把米装进米箱,牛奶藏进柜子。

刚退休时,桂和藩养过两只狸花猫。她欢喜猫,有时更甚于人。在弄堂里走一趟,能遇上几个人她不晓得,但旁边如果有只猫,一准儿能瞧见。

第一只养得贼胖,12斤多,一只爪搭在老头脚上,另一只能够到他嘴巴旁边抢鱼吃。桂和藩没给它取名字,就喊小猫,阿咪。只可惜,阿咪在曹家街待到八九年,有天自己跑下楼去,自此行踪不明。桂和藩认为它是被人家偷掉的。第二只阿咪倒没遇到过意外,平静生活了快10年,在衰老中死去。

两只阿咪先后离开曹家街后,桂和藩快要80岁,拿不准老两口和小猫哪个先走,不敢再养了。“万一养了,阿拉(我们)死掉了,两个囡儿(女儿)全不欢喜养的,叫它去做野猫,也很可怜的,索性不养了。”

老房子里不再有小猫的叫声,变得更安静。

曹家街往西大概两公里,瑞金二路,石库门老房子里的一位老太庆幸她的阿咪在身边。因为疫情管控,平时照料她生活的保姆过不来。三个女儿都在上海,离得最近的只有五六站公交距离,但也被各自封在家里。

一个月来,她独居在家,出门晒太阳的习惯暂时行不通。隔壁邻居确诊了阳性,她连阳台都不敢去。陪伴她度过这段时间的,除了偶尔打到老年机里的子女电话,只有一只猫咪,一只乌龟。

●静修路一处老房子的内部构造 讲述者供图

四月中旬,桂和藩有两天烧到38度多,吃了一个多礼拜的连花清瘟,胃受不了,停下来,又自己做了次抗原检测,转阴了。老头还是阳性。

她身体一直不好,一咳嗽就是两三个月,“一直是半条命拖着”。老头前年查出小肠气,主动脉有个血管乒乓球那么大,年纪太大医院不敢开刀,拖到了现在。

两个人每天常吃的药,将近20种。疫情第三年了,她说思想上总归有准备的,3月中旬就去医院开了两趟药,现在常用的药倒不缺的。

但在老人聚集的里弄,不是每个人都这样幸运。

与曹家街接壤的静修路,一个60岁的尿道癌老人,需要频繁插导尿管,因为疫情整个4月都没更换。往东走三五百米,小桃园路上,一位有阿尔兹海默症的老人平常吃十多种药,现在因为配药困难,只好药量减半撑下去。

由于缺乏隔离条件,问题有时还显得更复杂。那位患尿道癌的老人,早在3月28日就检测出阳性,这发生在她去菜场买菜3天后,女儿跟疾控中心反映了情况,对方让暂时居家隔离,但家里并没有隔离条件,在小心翼翼中等到第12天,老人自己转阴了。

更紧急的情况也时有发生。老西门地铁站旁边,一个患有肾衰竭的90岁老人,连着几天没做血透,一直没法喝水,身子也浮肿起来。因为是密接,老人没法自行前往医院,只能等待120来接。

老人的楼里住着三户人家,八九个人,几乎都阳性了,包括照料老人的儿子。没做血透的第六天,孙子上午打电话给120,被告知前面排队还有50多车,过了一个小时,只前进了两三位,急得他在能找到的渠道都发出求助。终于在晚上8点,120接走了老人,儿子没法陪同,一块去的是居委安排的志愿者。透析回来第二天,老人核酸也阳性了,和儿子一同住进了定点医院,这倒让其他家人放心不少,至少不用再担心做不上血透。

●3月31日,疫情防控下的上海老城厢

桂和藩和老头上一次参与核酸检测是4月5号。前段时间,天井底下又有人喊话,老头在窗户里面问,阿拉自测阳性,还要下去测么?人家说,你们年纪大了,家里待着,我们会上门的。

弄堂封掉以后,居委会送了四五趟小菜。开头他们是阴性,隔壁邻居帮他们去拿,现在不好再接触了,桂和藩也不知道发过没有,只收到过一次大礼包,现在蔬菜只剩下两个西红柿,几个洋芋艿。她耳朵不大灵光了,楼下天井里喇叭里喊的东西,送小菜也好,测核酸也好,她全听不清楚。

上海弄堂,密密匝匝的老旧房屋里居住着同样衰老的居民。封控后,他们熟悉的线下生活被切断。互联网上,年轻人的声音响亮,抢菜、团购、群聊,都被隔绝在里弄以外。生活在这里的老人们,获取信息的渠道古早而单一:天井、窗口,还有电视。

许多现代住宅区组织起“自治”,业主们充当志愿者,搬物资、组织测核酸乃至消杀,但在老人为主的里弄,这些都显得太过奢侈。弄堂里的几个年轻人尝试发起团购,老年人牙口不行,团肉根本没人买,最成功的一次是团购鸡蛋——老中青三代人的共同需求。

小桃园街上,那位患阿尔兹海默症的奶奶,开始还能有片刻时间认识人,后来记忆和行动能力一起失去了。现在,她的表达仅限于生理需求:饿了、需要上厕所。封控期间,家里只有一个58岁的保姆陪着,也是半个老人了。保姆弄不清楚网上的东西,也没有加入社区、楼道微信群,每天除了照料老人起居,最紧要的事情就是盯着窗口看。看到有人来发物资,或者招呼测核酸,她就赶紧跑下楼。

桂和藩也经常来到西边窗前,从那里能看到部分曹家街。以前曹家街有一个小菜场,5点半开门,夜里送菜的车一部部开进弄堂,很热闹,后来菜场没了,街口摆了几只小摊。现在街上空空荡荡,倒是经常看见穿着隔离服的人走来走去。

黄昏时分,桂和藩和老伴习惯坐沙发上,一道看电视。除了往常的《今日亚洲》、《国家记忆》、《海峡两岸》,最近的收看清单上又加了一项很要紧的节目。白天10点钟,她要准时调到上海台的《新闻综合》。每天阳性人数多少,无症状人数多少,她都要仔细记下来。

不看电视机的时候就看看书。这两天夜里,闲来无事,她开始背起秦观的词:

昨天夜里没事情做,枕头旁边摆着,拿起来背秦观的词,背着白相相(玩)。我会背交关多(很多)诗词,从前年后半年开始,脑子不来塞(不行),全忘记掉了。

平常日子我是欢喜看书的,样样看的,中外古今。我看小说是哪能个看法呢?文学发展书拿过来看,上面有哪些名家那些名著,我就挨个看,我们两个孩子我也是这么给她们看。

家里书是蛮多的,老西门新华书店关掉以前,我基本上每个月钞票全用光的,主要是买书。后来女儿嫁出去以后,到养老院去的时候,我大部分书全分给她们了。现在要买书,倒是买不到了,好像没人看了。我也不舍得卖的。

《红楼梦》我小学里就看过了。我有好几部,小的时候,哥哥给我一部,被人借走没还给我也算了,后来大概买过两部,看过靠(近)10遍总有。我欢喜史湘云,她的性格我欢喜,林黛玉,(叹气),太苦恼了,至少应该寻点开心。我是身体上半条命,经常生病,但我尽量做开心的事,不开心的事不做的。

今天想看书,我就看书,想织绒线了,就织织绒线,反正看自己高兴。

●静修路一栋老房子的木质楼梯 讲述者供图

电视看了三四个小时,过了晚上10点,哪怕睡不着,桂和藩也要关掉了,不然影响人家睡觉。老房子隔音不好,邻居都听得到。住在静修路的一个年轻人对此深有体会,只要楼上的居民在走路,她家的天花板都在震动。她去沟通过几次,最后发现没办法,再怎么提着脚走路,还是会发出声响。

老房子里免不了因此产生些争吵,疫情封控后,邻里关系变得更微妙。豆丁住在外滩后面的老房子里,4月初,豆丁家还正常在外面烧饭,他那时还不知道,左边第三家邻居已经有了阳性。对方没有告知大家,闷头待在家里。是信息更灵通的邻居提醒了豆丁——封控期间,邻居习惯通过猫眼往外观察情况,正好看到那家人在外面烧菜。

弄堂里的人小心翼翼地审视着邻居的生活。住在瑞金二路石库门的一位老人,每次都要通过猫眼,确认隔壁密接人员的门外没有垃圾,才会出门。天津路石库门的一位老人,则是通过摄像头,知道门口堆了好几天的垃圾终于被大白拿走了。

豆丁记得,在自己小时候,楼里有老人去世了,邻居们会一起坐大巴车去殡仪馆,参加集体葬礼。仪式结束,大家会一起找个饭店,吃“豆腐饭”。但这些年,老一代的人慢慢不再出门,第二代混出头的都搬了出去,再加上前几年旧改时,因为公共区域的占用问题,很多邻居的矛盾摆在了明面上。大家的关系变得冷淡许多。

一场疫情,让邻里之间添了防备,不过有时联系也更密切了。豆丁家的电闸突然坏掉了,他电话给电工,对方说,外面的商店都关着,买不到配件。他在群里抱怨了一下,说日子过不了了。邻居看到后,送来了自己的备用电闸。

●2022年4月26日,上海正处于社会面清零攻坚关键时刻。当天上午,在黄浦区老城厢,防疫人员进行消杀工作。

桂和藩听马路对面邻居说,他们本来6月底就要搬离,曹家街和这片区域的其他弄堂,都会作为“老城厢历史文化风貌区”保留下来。她这侧,人们估计年底也要动起来了,但因为疫情,现在都不好说了。

里弄的人们普遍更期待旧改到来,桂和藩是个例外,她喜欢老西门这里的便当生活,“看病也便当,买东西也便当,样样全便当。脚一滑,样样东西都能买到了。”

两个囡儿早就买新房子,叫他们去住,桂和藩不高兴过去。2017年她和老头去养老院住过半年,开药不便当,而且不好带冰箱,不好带电热毯,“我要吃隔夜菜,吃不到的。”最后又搬了回来。

如今的老城厢正经历着疫情的席卷,一个女儿转述了居委书记的话,“隔壁那条弄堂,(确诊的人)几乎团灭的那种”。她的父亲作为密接,被集中转运到宁波隔离。但在4月中下旬,还有不少年轻人在网上呼救:“我爸妈70多岁有基础病,整个楼面其他人都阳了,希望尽快转运。”“有两位阳性患者需尽快转运,我家老人住在隔壁很危险!”

桂和藩也终于打算离开这片生活了半个多世纪的弄堂,“便当是便当,但阿拉毕竟老了,这趟隔离,搞得阿拉两个囡儿急死人,两个囡儿讲,等隔离好之后,先把阿拉搬出去,跟她们住到一块去。否则阿拉两个老的,吊在外头,她们老担心,你讲对伐?”

在屋里头等了半个月,始终没有人上门,4月29日上午,桂和藩实在忍不住,下楼问了马路上一个穿隔离服的人,自己连续四次抗原阴性了,现在怎么办,对方说,她可以去做核酸,于是她就拎着塑料板凳,排到了曹家街做核酸的队伍里。

检测结果是阳性。老头自测也是阳性。

电话终于打来了。桂和藩告诉疾控中心,自己年纪大了,去不了方舱,希望能去医院隔离。对方说记下来了。挂掉电话,她开始收拾行李,吃的药,穿的衣服,自己抄的古诗词,还有肥皂毛巾牙刷……一只蛇皮袋,想到什么都往里扔,随时准备离开。

●上海老城厢示意图 图片来源网络

我讲给你听呀,我旧社会新社会全晓得的,抗日战争时期沦陷区也待过。

我老家江苏吴江县震泽镇,个辰光日本人杀人全部杀在一个中学,抗日战争胜利后,我去读书,学校里操场上,踢开一只死人骷,踢开一只死人骷。大部分死人骨头处理掉以后,有些死人头骨,就在草地里滚来滚去,没清理掉,所以到处都是的。

所以阿拉胆子老大的,死人头骨让我捧起来,我也敢捧的,因为我看惯了,无所谓的。

我是解放前考到上海师范学校,(19)50年毕业,解放了,我教工人夜校的,小学也教过,中学也教过,语文教过,数学也教过。后来因为慢性支气管炎,咳嗽得话也说不出,就到江南造船厂,做化学分析。阿拉老头只读到小学毕业,老早呢,是在酱油店学生意的,解放以后,就读夜校,三年功夫,拿初中高中读掉后,考进交大的。他也不是说聪明,实在苦读书,拼命读书。

1965年辰光,我差点死掉的,后肢静脉发炎,血块堵住了,(炎症)跑到心脏、肺部,送到瑞金医院,医生跟阿拉老头说,好准备后事了,还好夜班碰上个心脏专家,拿我抢救过来了。

那时候我也无所谓的,跟医生说,你们救得活就救,救不活么死了算了。

我现在是这样的,感觉冷,马上穿衣服,已经来不及了,已经感冒了。老早要么不咳嗽,一咳嗽就是两三个月。所以我一直是半条命拖着,哪晓得一拖拖了五十几年了。

我讲给你听,我思想也蛮怪的,我娘是1975死的,她的骨灰还在我橱子上面,我不给她做坟的,我不相信的。阿拉囡儿是说呀,将来怎么办,我说等我死掉了,骨灰摆到一起,一块倒掉海里算了。

91岁了,已经多活几十年。(阳性)也无所谓。你想阿拉两个90岁,也只不过感冒症状,电视机上讲(死亡病例),主要年纪大的,有其他毛病的。阿拉倒也还好。

截止5月4日,桂和藩和丈夫还留在弄堂里,她说,医院没有空床位,居委会让他们先居家隔离一周,每天会派人送饭、上门倒垃圾。

文中人物涉及到的地点:

曹家街45号/天津路195弄/黄家阙路88弄/九江路210号/瑞金二路街道/小桃园街/静修路35弄

===============================================================

2000万卡车司机,被高速困住的人生

文 | 谢婵 卢妍 李清扬

编辑 | 赵磊

运营 | 月弥

两天两夜了,货车司机刘改平在河南周口附近100公里的高速公路上来回徘徊着,曾经畅通无阻的高速出入口变成了盲盒,能顺利出去的高速口,是其中的隐藏款。

他的车里装着口罩机,是周口的一个医药公司定的。刚过完年不久,他想趁着司机少,多赚一点钱,于是频繁地跑这条线。从深圳出发的那天是2月19日,起初一切都还是顺利的,和往常一样从南往北走,感受着气温和道路两侧植被的变化。但2月20号,深圳疫情突然爆发,等到达周口的时候,他的行程码带了星,他被困在了高速上的服务区。

又等了一天,医药公司的对接人终于拿来了通行证明,一同到来的还有封条,工作人员告诉他,在服务区上完厕所、吃好东西,封条贴好之后,一直到卸完货离开河南境内,都不能再下车。

一些司机记录过被贴封条的场景:大白隔得远远的,手举着牌子,上面写着“不要开窗”“不要下车”,贴上封条前,大白会从车窗外面递进来一个塑料盒,给司机方便用。

高速公路变成了一张网,将行程码、健康码、核酸检测中任意一个不符合要求的司机网住。服务区、高速口、国道口停满了货车,有些高速口堵的车能有两公里长。

等待,是被困在高速公路上的货车司机们的常态。平时往返浙江—江苏两地的范泽名被困在了杭州市绕城高速下沙服务区。他原本去苏州拉货,交警在高速口扣下了他的驾驶证,司机们形容这个过程是“签字抵押”,这是为了让司机们拉完货尽早离开苏州。

眼下,他又被卡在了通行证这一环,只有注册资本在1000万以上的企业才能申请通行证,他只能等着公司法人代表拿着营业执照到高速关口申请通行证,再把他“领走”。等待的时间里,范泽名通常绕着卡车走上三圈,也经常会坐在树下发呆,有时候想着疫情什么时候能结束,“像个傻瓜一样,两眼望青天”。

最让司机们愤恼的是,有的地方连车也不准停,他们想要多咨询一点信息,对方立马喝止:“要么掉头,要么隔离。”更麻烦的是直接劝返,行程码成了摆设,还没等收到验证短信,就让你掉头。

37岁的刘博在这行干了八年,视频里的他瘦削憔悴,说话时额头的两道皱纹会随着嘴角上下起伏。4月4日,他在河北省廊坊市卸完送给当地的物资,准备开始下一段旅程,在沧州北高速口,由于他的行程码下多出了天津市和一个星号,工作人员给了他两个选择,“要么从哪儿来回哪儿去,要么集中隔离14天”。集中隔离意味着14天都没有收入,刘博想都没想,立马掉头。

为了省一些油钱,司机们喜欢下高速加油,一次刘改平路过湖南株洲,想下去加点油,但出口上赫然写着到过深圳的司机不能下高速,排在第二个的是上海。他拿出行程码说深圳已经摘星了,对方回应说,“政策是这样,摘星了也不行”。那些穿着防护服的志愿者大多数来自附近的城市和村庄,刘改平试图理解对方,“可能人太多了,每个车都要问一遍,为什么不让下,问多了就容易烦躁,他们也确实没有权力放我们下去”。他就急忙给对方赔个笑脸,“行行行,你不要凶”,然后掉头就走。

不能下高速,司机们往往聚集在还开着的服务区里,晚上十点以后,这些服务区都处于爆满的状态,司机们在这里休息睡觉。如果来晚了,只能再开50公里找下一个服务区。一些司机会体谅他人,如果自己睡醒了就把车开走,给后面的车让路。

找到一个开着的服务区并不容易。刘改平前几日从京港澳高速进入河南许昌,400公里的高速路上只有2个服务区,其他的都关了。关闭的服务区门口写着要升级改造,但却没有一点要动工的迹象。有一天夜里刘改平路过江西,那条路上原本有4个服务区,但现在只开了1个,司机们把车停在服务区进出口的匝道上挤着,更长一点的货车进不去匝道,只能停在应急车道上休息。

司机们聊起这些的时候总是表示理解,减少司机停留有利于疫情防控,但他们也不总是干等着,也会在群里交换消息,有时候不得不投机取巧,通常来说夜里会比白天管得松,他们就徘徊着等到夜里碰碰运气,看能不能下高速。

长期在高速上停留,也会有另一种隐患。范泽名在高速上看见走蛇形的大车,他知道一定是司机疲劳驾驶了。而被困在河北的那天,刘博跑了十几个高速口,一夜没睡,还亲眼目睹一辆拉煤的货车发生追尾事故,前胎的轮子被撞瘪。他猜想这位司机是不是也和他一样,找不到下高速的口,导致疲劳驾驶。他有些后怕,“一个家庭就这么破碎了”。

起初面临被困的状况,刘改平还按照网上的信息一个一个打电话,打给疫情防控部门和指挥中心,也打给发货方和收货方,但得到的回复都是“你可以掉头走,或者去别的地方,但只要卸货,就得遵守当地的防疫规定”。

但一个最现实的问题是,困在高速上吃饭成了困难。

刘改平被困在周口时,他的车上只有6包干脆面和1瓶矿泉水,他安慰自己,“反正也不敢多喝水,万一要上厕所就糟了”。从那以后,他再出车,都会备上最少三天的干粮,将需要热水的方便面换成了自热饭。

刘博那天眼见着沧州市服务区餐厅都已关闭,他原本以为顶多两天就能下高速,找出了囤在车上的一箱泡面,有一顿没一顿地吃着。偶尔会有好心的卡友喊他一起吃饭,他用视频记录下这些发布在快手上,配乐是“明天会更好”。

范泽名被困在浙江附近时,只在服务区吃了一次饭,原本两荤两素的25元套餐涨到了35元,但打开后里面只有三个素菜:西红柿炒蛋、小白菜和番薯。他没舍得再买,饿了就喝之前囤在车上的瓶装八宝粥。卸货的时候,他找货主倒了一瓶开水,水温刚好能把面泡开,这是唯一的一顿热饭。许多司机习惯背着电饭煲和米上路了,但范泽名的车当时就是买的二手的,如今也开了15年了,电压带不动电饭煲。

河北的刘梅在一天早起出门做核酸时发现了那些停在路边的卡车,足足有十几辆车。她的家紧靠着国道,由于沧州疫情影响,县城已经封了很久,村里没有病例,但也要每天出门做核酸。

她原本以为那些司机只是短暂停留歇息,但第二天出门的时候,司机们还在,第三天出门的时候,司机们依然在,有的在车里坐着刷手机、睡觉,有的站在路边抽烟。她走上前去问,才知道是省道的两头都被封锁了,不管核酸,也不管行程码,为了完成清零的任务,各个行政区划间关上了自己的大门。

“怪可怜的”,刘梅想。那是3月下旬的一天,河北降了温,司机们有从山东来的,有从南方来的。她不忍心,决定给司机们做点热乎的饭菜。

在河北省保定市博野县做食品生意的孟祥东看到司机被困的新闻时,也决定做点什么,他的父亲就是卡车司机,也曾经遇到因为疫情“走哪儿卡哪儿”的情况。博野封城的时候,孟祥东刚刚把免费送盒饭的消息通过短视频发出去,一天能接到三四百个电话。

他在家里做了点猪头肉,烫了点素菜,烙了大饼。“最起码让司机师傅吃个热乎饭。确实出门在外能吃到热乎饭不容易,尤其这时候。”

和刘梅一样,孟祥东也是把食物送到就走了,他没有一次性饭盒,找了一次性塑料袋装饼,把袋子挂在卡车的门边上或者放在油箱上,司机们也懂他的意思,等他走了再下来取,这样就能互不接触。遗憾的是,好多地方处于封控之下去不了,当天他准备了四五十份饭,送出去的不过二十来份。

除了食物,春天天气不稳定,气温骤降,有的师傅发来了需要被子的求助。但是孟祥东周围出现了确诊病例,他也无能为力了。

刘梅给那些滞留的司机送了14天饭,直到疫情好转,有一边的道路被重新打开了。第一天送饭时,司机们就执意每人给她200块钱,她说什么也不要。有一个孟祥东给送过饭的司机师傅,第二天收到了县政府送来的盒饭,特意发微信跟他说:“哥们儿,我们现在吃喝基本上解决了,今天第一顿已经吃上了。”他听完心里边挺感动的,“毕竟人家已经没事了,还能再想到我,向我表达谢意,我感觉这活没白干。”

货车司机们可能从来没有想过,从一个地方拉上货物,运送到另一个地方卸货,周而复始,这样简单的工作,有一天也会变成层层通关、斗智斗勇的高难度游戏。

刘改平永远不知道意外会出现在哪个环节。有一次他正在卸货,所在的玉器厂突然成了确诊病例到过的地方,他和没卸完的货一起被封在了原地,必须要跟镇上的居民一起经历几轮全员核酸,才有可能离开。还有一次在广东惠州,他原先准备好的48小时核酸证明突然不作数了,卸货点要求当地的核酸,他跑了10公里,在一个镇上找到了核酸检测点,第二天核酸结果出来之后才卸了货。

上个月在湖南,他将车停在太子庙的服务区,准备去洗手间,但湖南健康码突然变黄了,他被拦在厕所门外。健康码变黄是件麻烦事,当地要求三天之内完成两次核酸检测才能恢复绿码离开。刘改平自己的货车不能开进市区,但所有的交通方式都要求乘客有绿码才能出行。

他打电话给疾控中心说自己想做核酸,对方先是让他跟司机说“不能拒载”,但司机隔着车窗见到他的黄码,一溜烟就跑了。后来,疾控同意让他开着货车进市区,“我们跟交警部门说一下,不会给你算违章的”。做完核酸后,因为专门给黄码和红码人员开设的检测点位置很偏,他又开了很久的车,才找到了一处卖热饭的,但是他也担心自己核酸结果有问题,只敢买了饭到车上吃。

之后他就小心翼翼想避开湖南。停留四个小时的地方会出现在行程码上,一出广东,他就开始计算哪条线路能在四个小时之内跑出湖南。现在,他干脆放弃了,在不疲劳驾驶的基础上,4小时闯过湖南太勉强了,他改成了从江西进入湖北,直接把湖南绕过去。

无论到哪儿,刘改平下车后做的第一件事不是吃饭,而是做核酸。最近两个月,刘改平做了30多次核酸,最多的时候,两天做了四次,因此知道了每个地方核酸价格都不一样,郑州和湖南都是40元,四川和广东稍微便宜一点,28元就能做,湖北的最便宜,可以免费做,但要付8块钱做一次抗原检测。

司机们在意核酸的价格,40元一次的核酸能换成刘博的两顿饭,他们更在意为了做核酸而额外付出的那些成本。刘博有一次被困时,每隔一天就要驱车20公里前往核酸检测点,做完了再回服务区,每次算上来回的油费和过路费,要花100多块钱。

记不清从什么时候开始,各地的工厂几乎都要求24小时核酸才能进厂。陈明军是一位来自四川的卡车司机,常跑成都—广州线路,有一次他去给重庆的一个手机厂商送货,对方只要24小时核酸结果。但在当地做核酸,要等到第二天才能进厂卸货,司机们等不起,对货车司机来说,时间就是金钱。

陈明军选择了找代驾。这是最近两年出现的新职业。司机们并不清楚代驾师傅有没有驾驶证,但有“需求”就会有市场,在实施一刀切措施的工厂,都有代驾师傅出现,替那些行程码带星或者等不及做核酸的司机们将车开进厂里卸货。

在湖南的红星市场,刘改平也见到过代驾,两三百块一趟,有些代驾只负责开车进去,“人可以走进去,也可以自己把车开出来,但就是不能自己开车进去”。他还有朋友因为找了代驾,往蔬菜台上倒车卸货时磕坏了车,最后只能自己认栽。

类似的办法被广泛使用。前阵子深圳疫情时,惠州对东莞和深圳来的司机原路劝返,在惠州一家物流公司工作的杨晓峰,用私家车把惠州的司机们拉到东莞与惠州交界处,去替换掉那些进入不了惠州的司机,把货车开回来。

货车司机们已经接受了这样窘迫的日常,就像两年前接受核酸与行程码突然变得和驾驶证同样重要。现在,大家的期待越发低了,只要解决了吃饭的问题,日子就还能维持下去。

张炩明显感觉到,车和司机越来越少了。她每天在朋友圈里发一张海报,蓝色的背景只有两个黄色大字:“求车。”

她是武汉人,也因为这个身份,眼下她负责调度车辆运送公益物资去上海。四米二的货车平日里的单程价格是2000元到3000元,最近一个月越来越贵,先是涨到了3500元,这几天又变成了4000元。纯商业的运输费用更贵,她问了同行,得6000元往上才能找到司机。这里面包含了司机被隔离期间的补偿。

在这行干了20多年,范泽名觉得货运行业近几年越来越不好赚钱了,疫情的出现更是雪上加霜。一边是不断上涨的油价——从原先的5块一升涨到8块多一升,一边是不断缩减的运费,原先一趟可以挣7000多元,现在最多只有5000元。

“运费便宜,就图多跑一趟多挣点钱。”陈明军说,往常从成都到广州单线挣的钱,现在一个来回也挣不了。疫情的这几年,他的消费也彻彻底底降级了,再也没有在目的地住过旅馆,服务区的饭也不舍得吃了,转而在车上备好了电饭煲和米饭,拆一包冷吃牛肉零食,焖在锅里就是一顿。

司机们嘴上说着除非有特别诱人的价格,都不会往中高风险地区跑了,但全国目前有225个中高风险地区,很难完全避开。他们转头又说,只需要加上几百、一千块钱就愿意去。刘改平算了算,只要一天能赚500块钱,他就愿意上路,而不是回到陕西老家打零工。

刘改平的微信名叫“拼命三郎”,为了多赚点钱,他已经两个月没有回家了。他很想念家人,但是得知回去要隔离14天后,他犹豫了:“隔离住酒店,14天至少要4000块钱,回去再耽搁半个月,等于你不仅没赚钱还倒贴了。”他咬咬牙,“再跑几趟吧”。

张炩最先派去上海的那一批司机返回时是在武汉的高速口被拦下的,绿码和核酸已经不能发挥作用了,高速口专门开辟了一片停车场,货车停下来,司机被带走强制隔离14天。最近的两天,她只找到三四个司机。

许多张炩原先有联系的司机在这两年离开了这个行业,有些回老家开了修理厂,有些去工厂上班了。也有许多人走不掉,卡车司机多数背着沉重的债务压力,房贷和卡车车贷是主要的两座大山,他们往往要把每月收入的一半用来偿还债务。刘博去年和妻子离婚了,上有老下有小,两个孩子全靠他一个人抚养,每个月需要还13000元的车贷,3000元的房贷。关于未来的出路,他说他没有什么技能,只会开车,再怎么难也只能干这一行。

每次看到哪里需要司机向中高风险地区运物资的消息,刘博都会积极响应。4月12日,刘博终于可以下高速了,他接了一笔为国企送环保设备的单子,向天津驶去,他心里很清楚,这次去了之后,被困在高速的经历又会噩梦般地循环,但是他已经做好了最坏的打算,“现在你去哪里都一样,总不能不赚钱了”。

留下来的司机们要靠着更多耐心才能顺利走完送货的路。刘改平原来跑完一单只需要两三天,但现在,就算是一帆风顺——没有突然变色的健康码和不被承认的核酸检测——报备审批和等核酸结果也将运送时间拉长了一倍,一个月能跑完五六单已是万幸,正常跑完一单需要一星期。

刘改平渐渐不怎么愿意跑河南了,最近两个月跑了7次河南,河南喜欢贴封条,去一次贴一次,高速出口立着大牌子,凡是从广东、上海、江苏、吉林来的车辆,一律贴上封条。不只是高速出口贴封条,普通的工厂也会给你封上一条。“瞅着封条怎么看都不顺眼”,但只要在河南境内,无论如何都要保证封条不能断,否则就要被隔离。

每次出来,他都要找一个地方把封条仔仔细细撕下来洗干净,上面的胶水沾到车上,耗费半个多小时,他也执意要洗干净。被贴了封条的车连同车主都变成了“过街老鼠”,没人敢靠近,刘改平能感受到他人异样的眼光,“我挂着宁夏的牌照,还贴着封条,人家一看,都比较害怕的”。

贴封条之前,工作人员会让司机们把车窗摇到合适的高度,封条将会从车门一直连结着车窗,在到达下一个可以自由活动的终点之前,再也不能动这扇门窗。怕刮风下雨,更怕封条在急速奔驰的高速公路上被吹断,大多数司机选择了把车窗摇上去,只留下一点点缝隙,用来交换外面世界的新鲜空气。

摇下车窗和其他司机扯着嗓门聊天的日子一去不复返了。他退回到了座位上,如今属于刘改平的,只有这个不到四平方米的驾驶室了,这是他仅剩的、能自己掌控的空间。

(文中杨晓峰为化名)