带种!这是拿命拍的

我们都喜欢听故事,不仅是因为,在故事中,我们体验到了自己不曾亲历的经验。

更因为,我们还常常能在别人的故事中,看到自己的影子。

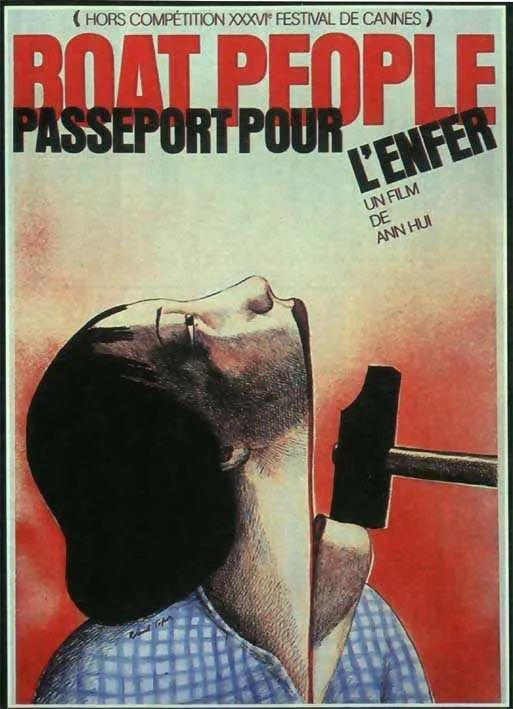

香港导演许鞍华在1982年的《投奔怒海》,就是这样一部电影。

虽然电影的故事发生在越南,主人公也主要是越南人和日本人。

不仅在当年的香港电影金像奖获得最佳影片、最佳导演、最佳编剧、最佳新人和最佳美术几项大奖。

而且,还收获了1500万港元票房,创造了当时的纪录。

2000年之后,香港电影双周刊评选20世纪香港最佳100部影片,《投奔怒海》也排在了第5名。

为什么一部讲述越南故事的电影,会在中国如此受欢迎呢?

电影的故事,跟随一个叫芥川(林子祥 饰)的日本记者的视角展开。

我们都知道,从1955到1975年,越南战争打了整整20年。

到了1976,北越和南越终于统一,成立了越南社会主义共和国。

日本人芥川,是知名的摄影记者,作为国际友人,被邀请到越南,见证这个国家的现状。

在刚刚成立的「新经济区」,他见到了活泼、可爱的儿童们,翻身做主人的农民们。

看到曾经在战争中苦苦挣扎的人们,如今过上了幸福美好的生活。

因为,他发觉自己看到的,原来只是接待同志希望他看到的,专门为他安排的场景。

在那些安排好的场景里,孩子们是笑容灿烂,无忧无虑。

但一到了未经安排的地方,他却发现,孩子们十分孤独,渴望关爱。

芥川知道,要想看到真实的越南,他必须摆脱陪同的安排。

摆脱陪同人员后,芥川发现了越南人,仍然生活在水深火热之中。

街上到处都是吃不饱饭的孩子,等着抢饭店倒掉的食物。

芥川被这个有自尊,有个性的女孩吸引,便跟她回了家。

他们不仅吃不饱,穿不暖,而且,更让人震惊的是,他们中很多人已经丧失了,作为一个正常人的人性。

开始,芥川不明白为什么,后来,他才知道,原来,只要枪响,就是有人又被枪毙了。

看看死者嘴里,有没有金牙,可以抠下来,或者值钱的首饰、衣裳,可以拿来卖钱。

在他们眼里,面前的尸体不是人,而只是一堆可以让他们赚钱的「零件」而已。

他们不关心他为什么被枪毙,也不关心他们死后的尊严。

或许是因为枪毙人的事,发生得太过频繁,让他们早已麻木。

或许是因为贫穷导致的饥饿太过窘迫,让他们早就失去了对别人的同情心。

琴娘的爸爸在战争中死去,作为家中的老大,她为了照顾弟弟和生病的妈妈,每天外出觅食。

可是当她面对陌生人的尸体时,却完全不能推己及人地想到,这也是别人家的爸爸或哥哥。

她能想到的,只是我要穷尽一切办法,搞到吃的,搞到钱,让自己的家人活下去。

讽刺的是,在新成立的越南,宣扬的是无私奉献的精神,是为了革命团结一心。

但是在底层老百姓中,却可以为了自己的生存,不把别人当人看。

上面越是宣传得冠冕堂皇,底层人民的「互害」越显得残酷。

既然这么穷,为什么大家不愿意到那个看起来很幸福的「新经济区」去呢?

因为明白人都晓得,那些宣传的「新经济区」的好,都是表演出来给外人看的。

真正到「新经济区」去的,只有那些被抓起来的「坏分子」。

只要是年轻力壮的男人,就会被打晕,装上车,送到「新经济区」。

所以,尽管很少人去过「新经济区」,但大家就是不愿意去。

后来,芥川才知道,那些被抓去「新经济区」的男人,都是去人肉「排雷」的。

那时,又没有足够的技术,可以用机器人或其他方式排雷。

牺牲他们,来为新国家的建设出一份力,有什么不可呢?

再说了,没有「一小部分人」的牺牲,怎么会有更多数人的幸福的未来呢?

「做一个真正的革命者,一定要抛弃小资产阶级的滥情。」

只是这样的未来,对那些「一小部分人」来说,就是地狱了。

这样牺牲少部分人,成就大多数人的想法,对很多人来说,都不陌生。

只是许多人在赞美时,往往把自己当成了要实现美好未来的大多数。

而从没有想过,自己也有可能是被牺牲的「一小部分」。

在这部电影中,我们不仅看到了当年越南人生活的残酷、困窘。

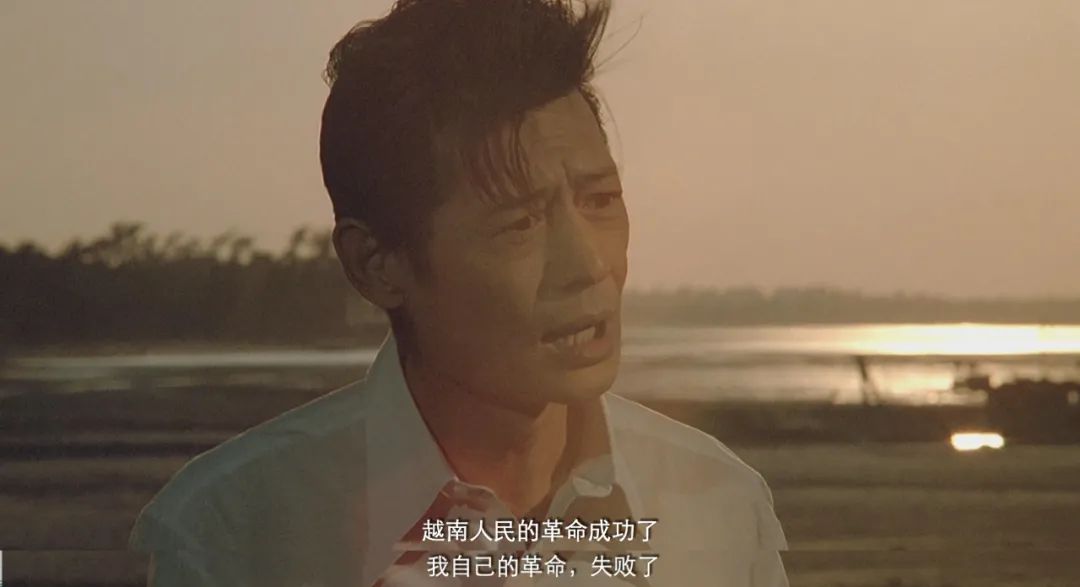

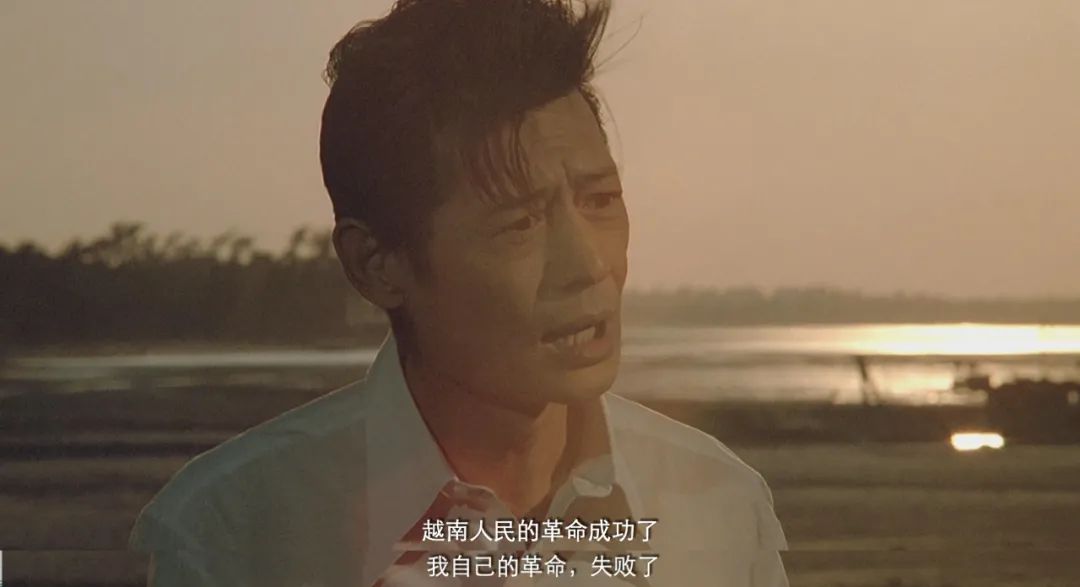

比如,那个干了一辈子革命,却发现自己最终成了革命对立面的阮主任。

在他的手下担心芥川拍的照片,不利于越南的国际形象时。

这是一个在乱世中,仍然保持着人情味和清醒的头脑的官员。

然而,他的这些清醒和人情味,却被那些年轻的革命者们,批判成了「小资产阶级的滥情」,并最终把他自己送入了地狱。

在凡事都讲站队,讲斗争的环境下,任何对「敌对」立场的同情,都被当成了政治上的不正确。

在电影最后,他被手下「斗倒」,发配到「新经济区」当大队长。

电影中,还有一个酒吧女老板的故事,同样充满象征意义。

她是中国人,开始被法国人包养,后来做了美国人的情人,最后,在这个新的国家,成为了某些领导的「情妇」。

在这个动荡不安的国家,她只有保持沉默,放弃尊严和人格,才能勉强活下去。

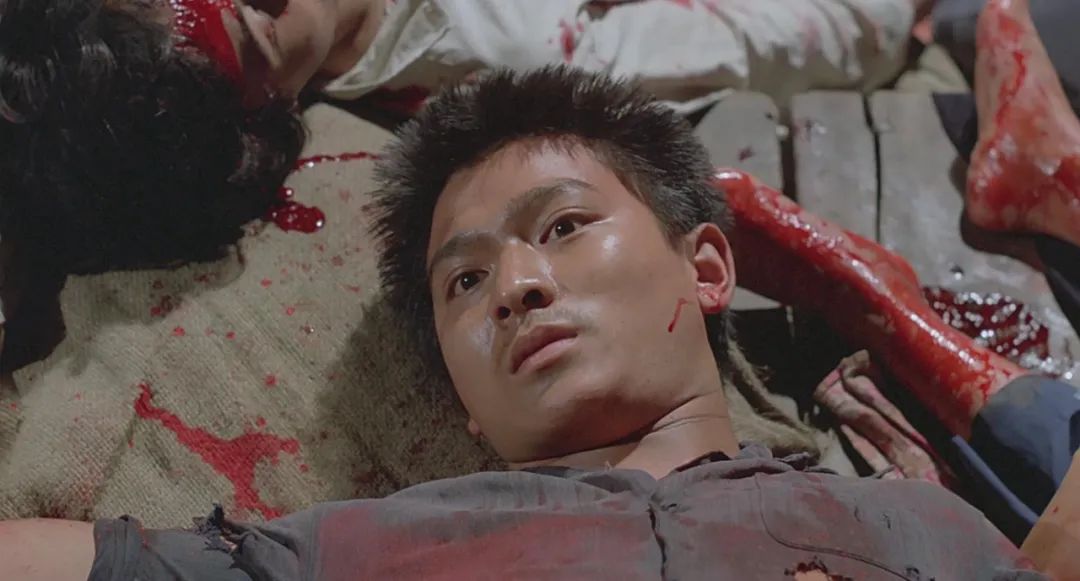

而那些想要自由地活着的人,只有一个办法,那就是「投奔怒海」,坐船逃离。

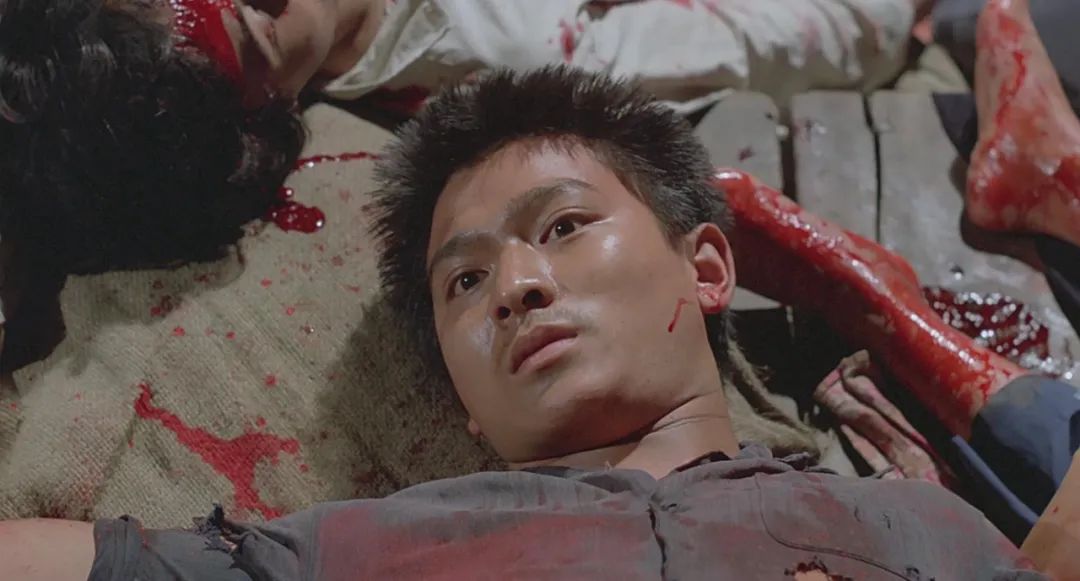

他原来是美军的翻译,在新社会中,被打成「坏分子」送到「新经济区」。

好不容易筹钱,买通了大队长,上了偷渡的船,却被赶来的警察活活射杀。

虽然身为女性导演,但在许鞍华的电影中,我们很少看到纯粹女性的视角。

但与许多男性导演不同的是,她的「家国情怀」又不是宏大叙事的,而是落在实处的,细腻的、有层次的。

她拍的常常是大时代中,落在小人物身上的那一粒「灰」。

比如《投奔怒海》中,每个人身上的想要逃离,却又无法逃离的命运。

很多人会在这部电影中,找到很多隐喻,把它当成一部政治电影。

在任何把人当成实现目的的手段, 把人分成「敌我」两个阵营的地方,人的生存权利和尊严,都有可能被剥夺。