彭头山字符:距今有万年历史

位于湖南常德澧(lǐ)县的“彭头山遗址”,距今9500年—8100年,是长江中游最早的新石器时代文化,总面积约3万平方米,四周有壕沟、堆筑的土围和天然河道为护围,以水稻为主粮。

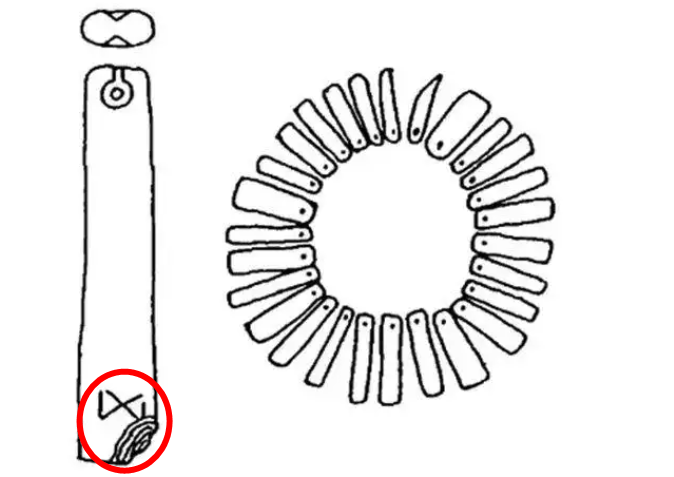

与其他同时代遗址不同的是,学者在研究该遗址棒形坠饰时,发现其中一些上面刻有着极为工整、纤细、端正的字符(详见下图拓本,左为彭头山坠饰,右为山东大汶口遗址的头饰,两者应存在联系),说明并非随意刻写,而是有意为之,必然代表某种特别的含义。

学者刘志一在《湖南彭头山刻符考证》中指出:“可以说,彭头山遗址出土了目前世界古文字史上的第一个字符”,如果算上彭头山字符前的草创阶段,那么中国文字显然已有万年历史。

以上图字符来看,不仅字符形态成熟,而且刻写工正、做工精细,显然反映当时刻写技术已经成熟,说明此前有过漫长的积累,不然如何做到这种程度?因此,刘志一推断中国已有万年文字史,一点都不夸张。

彭头山符号:到底是不是文字?

说到这里,肯定有人辩驳认为上述符号未必是文字,也可能仅是一种符号,笔者先入为主的认为是“字符”了。究竟如何,不妨看看下面两个考古发现。

上世纪90年代,因为三峡工程的需要,考古挖掘了湖北宜昌秭归“柳林溪遗址”,其中出土了一件圆形陶器(见上图),距今7000年以上。学者冯时认为,这是九宫图(洛书)的前身。通过下图可见,其中一个符号与彭头山的一模一样,只是上下各多了一横。

值得一提的是,该陶器上类型“父”字字形的符号,后来也出现在山西陶寺遗址、以及甲骨文中,现代专家将之释读为“文”。

上世纪70年代,在苏州城东南15公里之处,考古发现“澄湖遗址”。该遗址涵盖新石器时代崧泽文化(距今约6000-5300年)、良渚文化、马桥文化,以及后来的商周、汉晋、唐宋等时代。其中,在良渚文化层发现一件黑皮陶鱼篓形贯耳罐,上面四个符号排成了有序的一列,里面有一个就是上述彭头山刻符,现代学者普遍将之释读为“五”,还有将之释读为“会”。

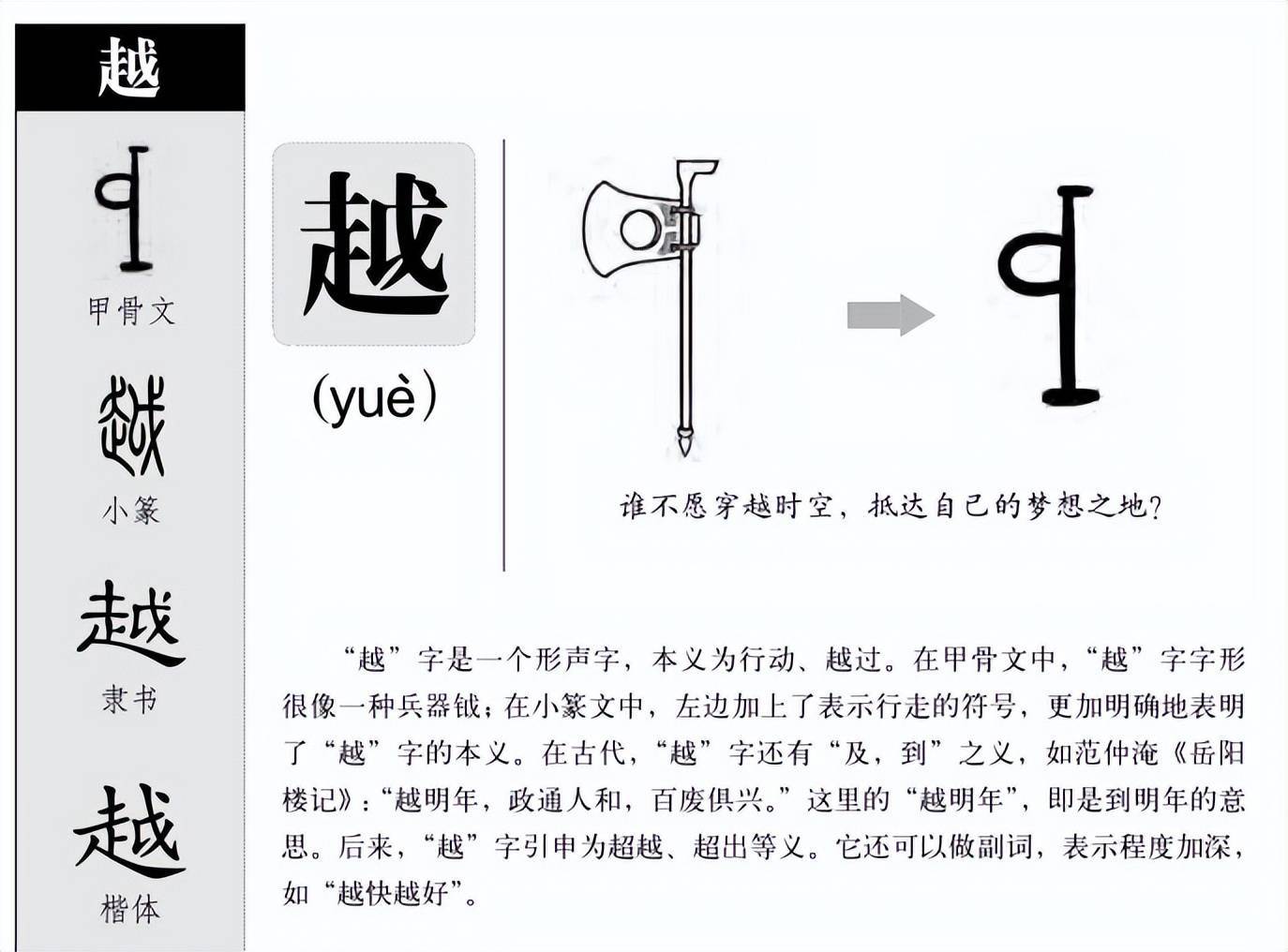

另外,上图可见的左边第一个符号,在甲骨文中也出现了,即为权力的象征——斧钺。由于“钺”、“戉”、“越”的最初文字都是“戉”,因此现代学者将之释读为“越”(越人)或“钺”。

至于甲骨文中,上述彭头山刻符的字形被用为“五”,并被一直沿用至今。

显然,彭头山这个刻符在上古极为重要,究竟有何意义,如今还有待进一步研究,但可以肯定的是,这个符号一脉相承至今,而这也是中华文明的基本特征。更为重要的是,无论柳林溪遗址的洛书,还是澄湖刻符,或者甲骨文上的“五”,明显都是文字(数字也是文字),那么上述彭头山符号是不是文字?

可见,彭头山字符的出现,表明中国具有上万年的文字史,比楔形文字、古埃及文等都要早得多。

受宗教思维的影响,西方往往相信“单一起源”,即谁更早谁是起源,比如现代人非洲起源说、文明起源说(苏美尔先后影响古埃及、古印度、中国)。以此逻辑来看,既然中国拥有世界上最早的文字,那么为何不能说楔形文字源于中国,或受中国文字影响等?如此,杜建钢的“华夏文明才是世界文明的源头”等立论就未必没有道理。