这次专机就是林立果、刘沛丰、程洪珍和那两个女兵,一共5位乘客。

19点40分,256号三叉戟从西郊机场起飞。这是256号三叉戟第一次被正式投入使用:机长是潘景寅,第一副驾驶是陈联炳,我是第二副驾驶。飞比较长的航线,或者领导当机长的时候,一般会配第二副驾驶,以便可以随时提供帮助。但驾驶舱里没有第二副驾驶的位置,所以飞机起飞后,我就坐在包厢的沙发上。我无意间往后舱扫了一眼,正好看见林立果和刘沛丰隔着茶几在交谈。林立果见了我之后不再说话。事后想起来,他的表情异常沉重。

35分钟后,飞机降落在山海关机场。下飞机前,林立果礼节性地同机组成员握手,还一脸庄重地说了句:“明天首长要坐这架飞机,我代表首长感谢大家。”林立果当时虽然只有26岁,但身份已经是空军作战部副部长,他那时也经常以林彪代言人的身份出现在很多场合。所以他的这一番话在我们听来,也没有什么不正常的。

飞机上的15吨燃油以每12分钟近1000公斤的速度燃烧着。256号庞大的机体在毫不留情地吞噬着油箱中那点生命之源。

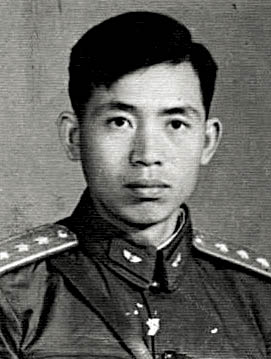

康庭梓

康庭梓

潘景寅

潘景寅  陈联炳

陈联炳

256机组一共9个人:

机长 潘景寅、

第一副驾驶 陈联炳、

第二副驾驶 康庭梓、

三个机械师:李平、邰起良、张延奎、

领航员 李成昌、

通讯员 陈松鹤、

服务员 小魏。

毛泽东建国后第一次坐飞机是1956年从北京飞广州,当时就是专机师的苏制里-2飞机担任的。

周宇驰拿着这张林彪手令,骗过了机械师打开直升机,也骗过汽车连连长给3685号飞机加了油,最后骗过调度长通过场站调度室值班员给直升机放飞。凌晨3点15分,3685号直升机起飞。其实那时候,周恩来总理已经通过在空军坐镇的李德生向全国发出了“禁空令”,这时张家口机场的歼击机已经起飞,决定对3685号直升机进行空中拦截。

到了一个村里的生产大队部,陈士印打电话找到正在西郊机场的胡萍,胡萍让他待在原地别动。陈士印在大队部等了几小时,接近中午,武警部队用汽车把他接走。

当时,陈士印跑了后,于新野和李伟信架着受伤的周宇驰从飞机上爬下来,跑到一处玉米地里,周宇驰与于新野、李伟信相约自杀。3个人都掏出手枪,周宇驰、于新野倒下了,而李伟信冲天打了一枪,活了下来。我听说李伟信后来在上海从事建筑业,据说生意做得还不错。

陈士印被带回北京后,被拘留审查长达11年之久,最终被转业到沈阳老家。陈士印多年不愿意对外谈这段往事。我以老同学、老战友的身份找到他,终于说服他开启了尘封多年的回忆。这架返航的3685号直升机至今还保存在沙河的航空俱乐部里,我们俩还专门跑到那里,我为陈士印在那架直升机前照了张相。

那天晚上,虽然只睡了一个小时,但是经过一番惊心动魄,我们剩下的5个人谁也无心再睡。大家坐在一起反复回顾白天的细节,寻找种种不正常处,天色逐渐明亮起来,但我们仍一头乱麻。

不过我们都意识到事件的严重性,我们推举副驾驶员的陈联炳作为机组的负责人,尽快与上级取得联系。空军的专机,在海军的机场发生了问题,是找空军呢,还是找海军,一时又拿不定主意。有人说,我们应该尽快告诉中央,林副统帅半夜乘机不知去向。可是怎么能找到党中央呢?最后大家想起找空军航行局局长,他是直接管飞行的。陈联炳把电话打到他那儿,把前后情况大致汇报了一番,对方的第一反应是完全不相信:“哪有飞机走了把你们留下来的事?不可能!”又费了一番口舌,他才确信我们说的都是真的,他也傻眼了。

中午饭的时间,我们还在商量汇报的事,这时场站的同志通知我们:中午饭不要到空勤食堂就餐了,由海军的同志直接把午饭送到招待所来。我们听到后一下子都愣住了,往外一看,外面都站上了岗。我明白,我们失去自由了。

9月14日下午,我们机组5位成员,加上程洪珍和那两个女孩子,每人一辆吉普车,车上有两个海军“陪同”,被送上开往北京的火车。到北京站时,同样还是每人一辆吉普车,直接从站台驶出,沿着宽敞明亮的长安大道急驰而去。

我们被送到海军司令部后院的一个家属招待所,一人一间,被看管起来。其实看管我们的海军也不明白发生了什么。我记得有一天一个人还把我叫到破仓库里问:“山海关那边究竟出什么事了?”9月19日,一辆大轿车又把我们全拉到位于西山的北京军区政治部招待所。其实这时由纪登奎负责、公安部部长李震主抓的“中央专案组”已经成立了。

单独关了一两天后,有一天半夜,我们几个人被叫到一间屋子,进去一看,找我们的是纪登奎。他对我们挺客气的,像聊天一样询问我们事件的详细经过,听罢说了句:“林彪急着抢班夺权,等不及就跑了,摔死在温都尔汗!”这时我才知道那架飞机上的人的命运,以及整个事件的定性,顿时百感交集,又震惊,又有逃过一劫的侥幸和后怕。

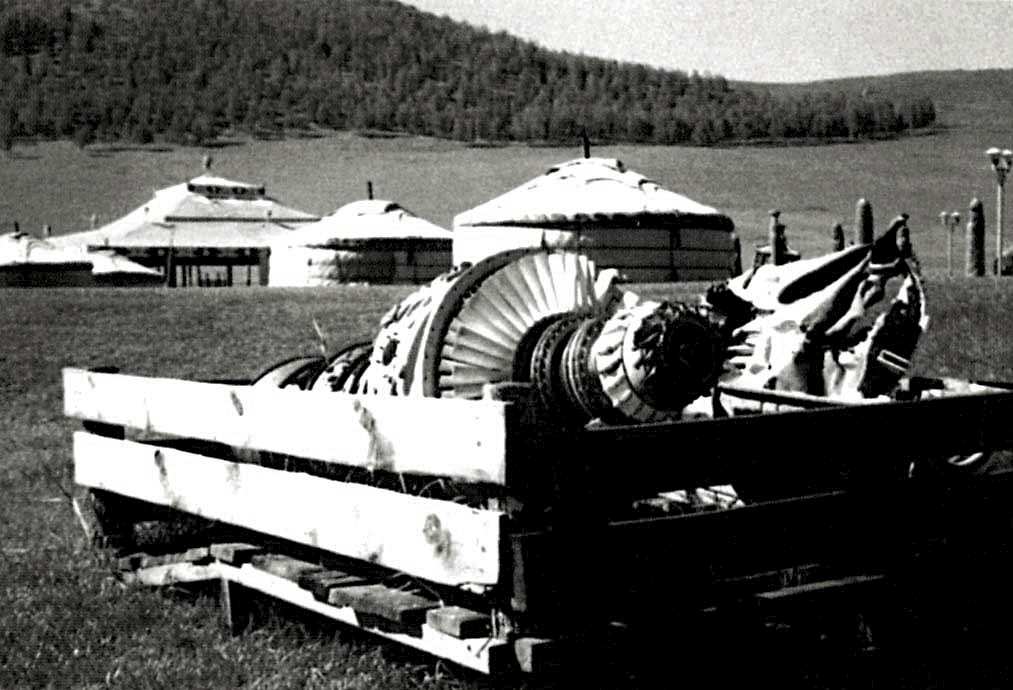

发动机涡轮残骸

发动机涡轮残骸

公平地说,专案组的人对我们还都挺客气的,但措施该严还是比较严。怕我们自杀,刮胡子不能用刮胡刀而是用推子,窗户都被糊上还用木板钉上,不让我们和外界有任何联系。北京军区专门挑选排以上干部轮流值班,一天24小时看着我们,上厕所不能关门,睡觉时可以关灯,但看管我们的人还要坐在那儿,视线绝不离开我们。

我和陈联炳住在一屋,但有时我们俩半天也不说一句话,都是躺在那里,眼望天花板,想着自己的心事。那时我最担心的是独自带着孩子的妻子和老家多病的老母亲,我想妻子可能到现在都不知道我的下落,肯定会发疯一样到处找我。

转眼到了11月,天气已是很凉了,我们身上还穿着离家时那身单布工作服。我们向专案组提出到我们每个人家里给我们拿过冬衣服,专案组没有拒绝这个要求。

其实我们也想通过这个举动,向家里人传递我们还活在世上的信息。事后证明,这的确是非常有必要的。我爱人当天只知道我出差了,后来一直不见我回来,就多次往部队打电话询问,但得到的答复只是含糊的“出差未回”。10月7日,她在工厂里听到中央传达了“九一三事件”的文件,一下子傻眼了。中央文件并没有说还有活着的机组人员,所以她以为我必死无疑。她后来告诉我,那一天她都不知道自己是怎么从工厂回到家的。直到有人上门取我的衣服,她才知道,我还活着。此后,她到处打电话打听我的消息,但是谁也不敢告诉她我在什么地方,实际上他们也不知道我在什么地方。

我拿到衣服后,第一件事是急不可待地里里外外翻了个遍,想看看妻子有没有留什么只言片语,结果什么也没发现——我后来想,等衣服送到我这里,不知早被人翻了几遍了。但随后我就震惊地发现,我们衣服的领章都被撕了下去,这意味着,我们这几个人早已不是“同志”,而是“叛徒”了!

之后,我们几个机组人员在陆军“陪同”下,可以到楼下自由活动,也可以到小卖部买一些日常生活用品。我看到了胡萍和陈士印,我才知道许多与“九一三”之夜飞行活动有直接关系的人都关在这里

在中央专案组里待了几个月,他们认为我们没什么问题。眼看春节就要到了,专案组说让我们回家过春节,于是我们又被“还”给空军。回到西郊机场,其实又开始新一轮审查。我们每个人被单独关在一间屋里写交代材料,这时我开始有意识地为将来留存一些资料,所以每次写完交代材料后,我就用铅笔在另一张纸上悄悄写下整个事件的过程。

在空军被审查了22个月后,1973年6月我成为机组里继服务员小魏之后、第二个被放出来的人。之前我出事的消息早已传到老家,那边传得更邪乎,有人跟我的老母亲说:“你儿子和林立果是结拜兄弟。”我弟弟不信:“文件上没有说这事啊!”对方说:“中央文件没有,但河南文件上有。”母亲身体本来就不好,我的事情更加重了她的病情,没等到我出来她就去世了。审查结束时,给我的定性是“在党的第十次路线斗争中犯了方向错误”。

1976年,我们被宣布停止飞行资格,强行转业,必须离开北京。我不死心,我还想在天上飞,况且当时三叉戟也很缺人,我给他们写信,请求能把自己留下来,但最终也如石沉大海。因为我的爱人和孩子都在北京,我就要求在河北离北京最近的地方安置,而河北省规定,凡是要求就近安置的,要到张家口最穷的地方安置。最终我到了张家口怀涞县一个拖拉机工厂当车间指导员。

拖拉机厂很简陋,连围墙都没有,平时工人们下班了,只剩下我一个人。我明白,自己照顾好自己,是我对这个家庭能尽的最大的责任了。在工厂里生活得很苦,我学着把旧衣物拆开,按书上的公式裁成纸样,贴在布料上,自己学着做衣服。有时星期天我会在衣服摊上站一整天,就是为了看他们怎么裁剪衣服。那时工厂里分的白手套用不完,我把它们拆了,再加股白线,晚上就我一个人,关起门,在昏暗的灯光下,我一个大男人笨拙地用粗粗的棒针学编织,最后我给自己织了条线裤,还给孩子织了毛背心。一双握过飞机驾驶杆的手,却在这里一针一线,编织着生活的希望……

我们这些人

1980年底,在工厂的单身宿舍里,借着昏暗的灯光,我读着《人民日报》的一篇文章,久久不愿放下。那是1980年11月24日的《人民日报》,在头版头条刊登了《就当前国内外一些重要问题邓小平答美国记者问》,在谈到林彪外逃乘坐的那架三叉戟飞机失事的原因时,邓小平说:“据我个人判断,飞行员是个好人。因为有同样一架飞机带了大量党和国家机密材料准备飞到苏联去,就是这架飞机的飞行员发现问题后,经过搏斗,飞机被迫降,但这个飞行员被打死了。”虽然是很简短的几句话,却让我热泪盈眶。这时,我已经被驱逐出北京4年了。

1982年,中央下了一份文件:所有“九一三事件”牵涉的人中,团以下干部不做结论,意思是说就当历史上没有发生这件事,至少档案里再也没有这个“污点”了,可是停飞和转业已是既成事实,也无法改变。那时候,我们部队有60多名干部因此事而受审查,这些人中凡是跟飞行打交道的,基本上被都停飞了,以后也再也没有回到飞行岗位上来。我们的老师长时念堂当时只有40多岁,“九一三事件”发生时,他刚刚从阿尔巴尼亚回来,完全不知情,但他先被关进学习班,后来又被送到山西农场,前后被关了11年,从正师降为正团。虽然他是1943年的兵,而且还曾经得到过一枚抗战纪念勋章,但他至今仍是正团退休待遇。

1984年,老伴以两地生活为由,通过电子管厂向四机部要了一个名额,把我调回北京。时隔十几年后,我终于又回到了北京。自我回京后,我就利用业余时间走访当年的亲历者,想为我们共同经历的历史留下一个记录。

机组第一副驾驶员陈联炳后来带着妻子和儿子返回老家安徽,已经参加工作的大女儿独自留在了北京。陈联炳曾经参加过抗美援朝,后来被挑到空军当飞行员,多少年来,他飞遍了祖国的大江南北,但这场意外之灾让他从此不得不告别飞行事业。

机组通讯员、团通讯副主任陈松鹤与全家回到老家浙江省,爱人和两个儿子留在杭州,而他本人最终到了一个县的卫生院任支部书记。他已经熟练掌握的英语空中联络对话专业彻底无用武之地。

领航员李成昌后来被安置在上海自行车厂供销科,他的爱人是我国少有的第二批女飞行员之一,“九一三事件”之后,她暂时被停止飞行资格。几年后,他爱人脱下军装,分配到上海民航局继续飞行,这样他们一家四口在上海团聚。李成昌在我们这些人中算是结果最好的。

服务员小魏姑娘先是被分配到农场劳动,后来被分配到西郊机场卫生队工作。不久,她复员,在一家报社的印刷工厂当排字工人,一干就是8年。

而对登上256号三叉戟的4名机组人员来说,他们的家庭遭遇了一场更大的劫难。只有20多岁的机械师张延奎遇难时刚结婚不久,爱人正怀着未出生的孩子。张延奎本不是256飞机的机械师,由于当时256飞机的机械师临时有事情,又住在城里,就让张延奎顶替,他莫名其妙地成了冤死鬼。

坠机起落架支腿

坠机起落架支腿

邰起良出事后,他的爱人独自带着两个女儿艰难地生活着。他的夫人当年是名大学生,这个事情对她刺激很大,身体很快就垮了。等我后来找到邰起良的家属时,她已经去世了。邰起良的女儿告诉我,凡是电影里出现飞机的镜头,她母亲都不允许家里人看,可见精神上受了多大的刺激。

机械师李平的家在天津,出事时,他的第三个孩子刚出生不久。李平的爱人在清理丈夫遗物的时候,发现李平生前在部队的存折不见了。部队进行调查,储蓄所工作人员反映,是一位胳膊上汗毛黑长而且戴着口罩的大个子将存折上的钱全部取走的。原来这个人是李平的老乡,在地方上和李平同时在同一个单位工作,同时当兵,又在同一个单位同时维护同一种飞机,可谓最最亲密的战友。没想到李平一出事,他把人家这点钱也冒领了,后来这个人也被部队处理了。

整个事件中最关键的人物当然是机长潘景寅了。潘景寅个子高大,性格非常内向,不善表达。他是一名优秀的飞行员,并为毛泽东、周恩来等许多国家领导人出国时开过专机,当时只有40多岁。武汉“720事件”,毛泽东临时从武汉飞上海,正好赶上潘景寅的飞机,当他知道毛泽东上他的飞机时,兴奋地跑去找团长汇报此事,激动得脸通红,话都说不出来。潘景寅非常热爱飞行事业,他给3个孩子分别起名为鹜、鹭、鹏,我想也寄托着他对蓝天的一片炽热之情。

坠机机身蒙皮铭片

坠机机身蒙皮铭片

265号三叉戟在山海关机场强行起飞之后,先是朝西南方向飞行了4分钟,之后用极缓慢的动作转弯,3到4分钟后,才稳定到270度的航向上——就是对着正西北京的方向又飞了3到4分钟后,又开始增大航向到310度,向西北方向飞去。接下来继续转弯到345度后,又最终调整到325度左右的航向。值得注意的是,完成这个动作正常情况下只需要2分钟,但潘景寅用了接近20分钟。根据潘景寅之前多次要求加油的情况,我想,潘景寅最初是知道要飞广州的。当然,他也是被蒙蔽者,以为有人要加害于“林副统帅”,所以要誓死捍卫林彪。但是在空中,当他知道林立果等人要叛逃的时候,还是拒绝执行飞行任务。当然,这只是我的推断,最终结果还要靠飞机上的黑匣子来解答。

回到北京后,我也辗转找到了潘景寅的子女们。他们告诉我,父亲出事后,母亲带着3个孩子艰难地生活着。潘景寅的爱人看到邓小平的谈话后,她和孩子们拿着这张报纸找信访部门跑了整整一年。1981年,他们和3名机械师家属接到一份“革命军人病故通知书”。潘景寅的老伴起初还嘀咕:怎么算是“病故”呢?应该算“因公殉职”吧!但最终也还是签了字。

潘景寅的子女们曾委托一位到蒙古出差的朋友到温都尔汗拾了些碎片、挖了些土回来,潘景寅的夫人去世后,他们给父母在昌平买了块墓地,做了合葬,当时找到我让我给写碑文,我后来也不知道是否派上了用场。

每年到了9月13日,我都会非常关注《参考消息》上的报道。2002年,日本一条报道上说,黑匣子上有争吵声,既然有争吵,那是谁和谁在吵?这个黑匣子现在还保存在俄罗斯,这是目前弄清256飞机空中情况最好的也是唯一的证据。

我的儿子出生时,我给他起名字“飞”,我们对飞行的热爱、对蓝天的眷恋是常人难以理解的。回首往事,我最后悔也是最难过的,是当年没有在心爱的飞机上留下几张照片……有时我也觉得憋屈,我们是千挑万选才出来的,可是就在我人生正在往上走的时候,突然遇到这样的事情。当初投身于飞行事业时,我们都做好了牺牲准备。但是我没想到,我们的事业最终竟是以这样的方式结束了。最难熬的时候,我就想死在温都尔汗的那几个战友。他们死在荒郊野外,异国他乡。跟他们比,我也没什么好抱怨的。

“九一三事件”已经过去39年了,曾经的亲历者胡萍、陈联炳已经去世,那时32岁的我,现在已经是71岁的老人。经过十几年的调查和访问,从1997年起,我开始撰写“亲历九一三事件”。目前,我已完成了40万字的书稿。能让这本书顺利面世,也为后来的研究者提供一份历史资料,是我现在最大的心愿。

(本文刊发于《三联生活周刊》2010年第9期,部分图片来自网络)