1915年 成立大会会长

颜福庆(1882~1970),上海市人。1903年毕业于上海圣约翰大学医学院。1909年获美国耶鲁大学医学院医学博士学位。1914~1927年创办湖南湘雅医学专门学校(中南大学湘雅医学院前身)并任校长,1927年调任北京协和医学院副院长,1927年在上海创办第四中山大学医学院(复旦大学医学院前身)并任院长。1938年出任国民政府卫生署署长,1940年辞职。1942年重返国立上海医学院沪部工作。上海解放后一直任上海第一医学院副院长。颜福庆当选中华医学会会长时33岁,任期1915年2月~1916年2月。

1916年 第一、二次大会会长

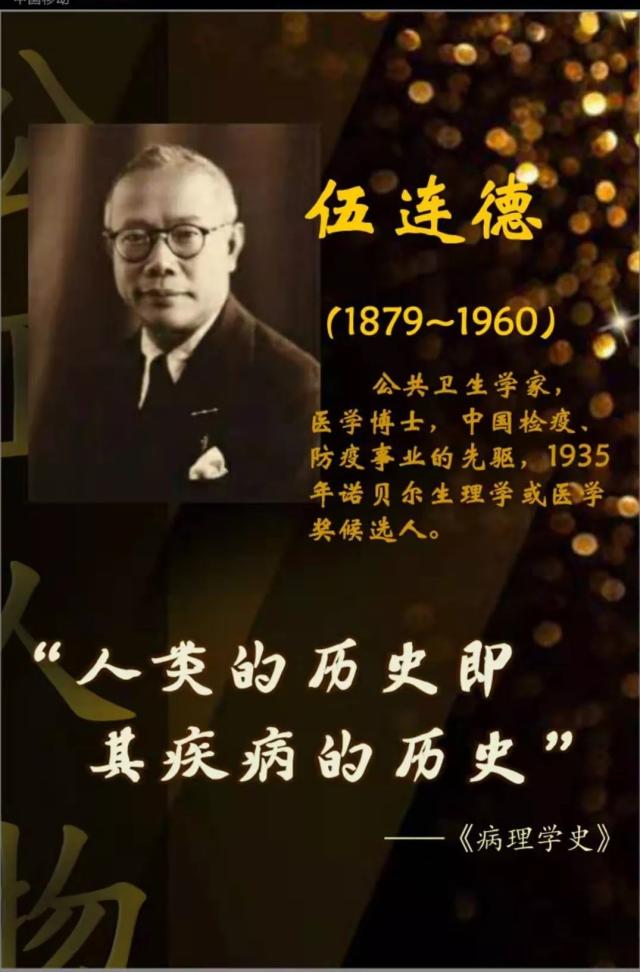

伍连德(1879~1960),祖籍广东台山,出生于马来西亚。1903年获英国剑桥大学医学博士学位,同时获文学硕士学位,后回到吉隆坡医学研究院从事研究工作。1907年7月应邀回到祖国,就职于天津北洋军医处,1908年5月任陆军军医学堂帮办。1910年12月奉命赴哈尔滨任东三省防鼠疫总医官,1911年7月筹建东北防疫总处并任处长至1931年该处解散。1913年任大总统侍从医官,前后10余年。1918年1月任亲自创建的北京中央医院院长。

1926年9月任哈尔滨医学专门学校第一任校长。1930年7月任全国海港检疫管理处处长、卫生部技监兼上海检疫所所长,中央防止霍乱临时事务所所长。

1937年“七•七”事变后,举家返回马来西亚。伍连德当选中华医学会会长时37岁,任期1916年2月~1920年2月(连任两届)。

1960年在马来西亚逝世。

伍连德 在北京协和医院

伍连德(1879年3月10日-1960年1月21日),字联星,祖籍广东新宁(今台山),出生于英属马来亚槟榔屿(今马来西亚槟城州)。中国著名医学家、公共卫生学家,是中国检疫与防疫事业的先驱,为中国的现代医学建设与医学教育、公共卫生和传染病学作出了开创性贡献。

1918年伍连德筹建的北京中央医院

中央医院旧址现为北京大学人民医院白塔寺院区

在控制鼠疫中发明的“伍氏口罩”

在这场消灭鼠疫的战斗中,伍连德还发明了棉纱做成的简易口罩。即用两层纱布,内置一块吸水药棉,戴上1个小时甚至更长时间也没有不适感,这种口罩简单易戴,价格低廉,当时每个只需二分半,伍连德调动了大量人力物力,确保口罩源源不断地供应给市民,并且很快被民众接受。这种口罩,被后人称为“伍氏口罩”。至今,仍有医务人员在使用这种口罩。

1911年5月,伍连德因消灭鼠疫获清廷勋章

在伍连德留存的照片中,有一张戎装照片,拍摄于伍连德刚从东北防疫战线凯旋之时,佩戴着二等双龙勋章,英气逼人,这场大胜仗带给他的自信、自豪,真叫人觉得大丈夫当如此也。可这身军装有些不伦不类,既不是清制式,更不是民国制式,是哪个时期的军服呢?直至2007年9月,笔者到新加坡求教了伍连德的女儿伍玉玲女士,才解开了这个谜。

伍女士说:“这身军服,除照相外,爸爸只在1911年见摄政王时穿过一次,是专为爸爸订制的仿德式军服,不是正式军装,衣料很硬挺,穿着不舒服。”

原来这是一件独一无二的“军装”。因为伍连德抗疫劳苦功高,也为清廷争了光,清廷摄政王载沣要召见他,亲自授予二等双龙勋章。这是中国历史上医生获得的最高奖励。

1934年,伍连德与夫人黄淑琼在北京东堂子胡同家中。

位于东堂子胡同东头的伍连德故居 宝君摄

伍连德(1879-1960),祖籍广东台山,出生于英属海峡殖民地槟榔屿(如今的马来西亚槟榔屿)。年少时就读于槟城大英义塾,因成绩优异,获英女皇奖学金,赴英国剑桥大学深造,终获医学博士而归。在南洋,他积极投身到海峡殖民地的反种族歧视,反吸毒赌博迷信、长辫小脚等社会改革活动中,年纪轻轻就是位活跃的社会活动家,与林文庆(早期厦门大学校长)、宋旺相并称为“海峡华人三杰”。1905年,伍连德与爱国华侨领袖黄乃裳之女黄淑琼结为夫妻,与林文庆结为连襟(林文庆的原配夫人为黄乃裳之女黄端琼)。

1907年,伍连德应时任直隶总督的袁世凯之邀,从南洋回到中国,出任天津陆军军医堂副监督(副校长)。

1902年袁世凯在天津创办北洋军医学堂,学制为4年,教员以日本人为主,课本亦用日文,是一所日本式的医学校。1906年由陆军军医司接收,改名为陆军军医学堂。袁世凯聘请伍连德,就是希望摆脱日本人的影响,将陆军军医学堂改成英式学校。伍连德到校工作后发现,那些日本教员只是简单地教授一些护理常识,主要是培养学生成为日本在中国扩张的工具。伍连德非常气愤,在他的主持下,陆军军医学堂迅速摆脱了日本人的影响,逐步成为现代化的医学院校。学校开始为中国军队培养合格的军医,学生无论是从知识上还是从体质上都接受严格的训练。

1910年冬,东北瘟疫流行,得病者发烧、咳嗽、出血,然后死亡,皮肤几天内变成紫色,每日死亡人数以百计,引起民众和政府的极度恐慌。当时日本与俄国政府以保护侨民为理由,威胁中国政府,如果不能有效控制疫情,将不准中国人进入东北参与防疫。为了使中国出洋相,俄国更是尽量夸大这场瘟疫,竭力强调中国的落后,说中国不像文明国家俄国那样有应付这种突然灾难的能力。如果将防疫大权交与日俄,更等于交出东北主权。

伍连德在临危之时,受清廷之命任北满防疫处总医官,时年31岁。那是一场极为罕见的灾害。仅在哈尔滨,就有数十名医护人员以及一百多名警察和士兵殉职,更不用说因鼠疫而死去的普通百姓。

更不利于病情控制的,还有当时的国际形势和社会思潮:当时的人们,还固守着“身体发肤,受之父母”的传统观念,伍连德要冒着生命危险偷偷地解剖尸体;面对堆积如山的疫尸,天寒地冻无法深埋,他要上奏皇帝颁旨恩准,才能实施火葬;因为他是无名小辈,他的防疫措施常受到“权威”人士的蛮横干预;日俄殖民者百般阻挠,企图借机夺我东北主权……

伍连德顶住种种压力,开始研究如何控制鼠疫。在当时毫无防疫常识,也没有像样的医学实验室的情况下,他力排众议,得出了这次瘟疫是由肺鼠疫病毒传染的结论。但是他的结论和防治方法,一开始并没有被日本、法国、俄国等国鼠疫专家接受。直到1911年1月,法国籍的北洋医学堂首席教授梅尼,未加任何防护地检查了四个病人后去世,才使得伍连德的方法被推广开来。他的方法很简单,却很有效:将病人送往鼠疫医院,接触者被隔离,所有人佩戴加厚的口罩,并且对尸体进行火化处理。在一系列正确的措施之下,整个防疫局势被扭转了。

随着鼠疫的消灭,伍连德名扬全球。1911年4月,伍连德主持在奉天(沈阳)举行的世界鼠疫研究大会,这是中国第一次举办国际学术研讨会,11国的专家公推伍连德为大会主席。就是在这次会议上,伍连德获得了“鼠疫斗士”的称号。当时全世界的鼠疫专家,包括因发现鼠疫杆菌而以“东方巴斯德”自诩的日本专家北里柴三郎,都由衷地把“鼠疫斗士”这个桂冠让给了伍连德。1959年,伍连德自豪地用“鼠疫斗士”作为自传的书名。

可是伍连德不愿意接受召见。1908年,他刚回国时,陆军部尚书铁良召见他时,又要穿官服,又要戴假辫子,而且不利索的官话让他言不达意,繁文缛节令他痛苦不堪。当摄政王要接见伍连德时,外务大臣施肇基想出了一个办法,让陆军部宣布授予伍连德陆军蓝翎军衔,也就是相当于西方国家少校的协参领。这样伍连德成了清军的军官,免去了很多觐见前的官方手续,还可以穿着军装上殿,不用戴假辫子,对摄政王的问话也不必详细回答。

推行禁烟运动

除此之外,在禁毒领域,伍连德同样是一位智勇双全的斗士。还在南洋时,年轻的伍连德就已成为当地的禁烟领袖。他组织成立了禁烟团体和禁烟协会,并四处奔走,筹集为吸毒成瘾者提供食宿和医药治疗的资金。

1911年和1912年,来到中国的伍连德两次代表中国政府出席在荷兰海牙召开的国际鸦片大会,并代表中国政府在1911年全球禁毒公约上签字,从此开始密切关注中国的禁毒问题。

值得一提的是,1911年10月武昌起义爆发。当时,他作为中国代表正在赴海牙参加国际鸦片会议的途中,他以万分焦急的心情,在飞驰的列车上给莫理循写信:“请求你并通过你促使《泰晤士报》和英国公众帮我筹集基金来装备起一个红十字会,由我率领开赴前线,一视同仁救护双方伤员……”

在中国的30年间,伍连德从未停止过禁止鸦片的努力。1915年,伍连德发起成立中华医学会后,利用学会和一切社会力量,力谏政府推行戒烟运动。在他的努力下,1916年11月16日,民国政府宣布严禁鸦片。当时,上海有外籍商人大规模地囤积鸦片,民国政府收购了这批鸦片。1919 年1月,伍连德受命在上海焚烧这批鸦片,这是继林则徐虎门销烟后又一次大规模地焚烧鸦片。

东堂子胡同的温馨时光

1911年,在觐见摄政王后,伍连德就在北京东堂子胡同55号(现为4-6号)购置了房屋,将家眷从天津迁居到了北京。

这所住宅原主人是八国联军的英军士兵,他退伍后留在了北京,当时是用废墟上拆下的砖瓦、门窗和木料建成的单层平房。伍连德一家入住五年后,由一位德国建筑师将它改建成带有后花园的三层西式小楼。这是当时北京最好的住房之一。

伍连德晚年回忆起这里仍十分温馨:“漂亮的花园装点着盆景和随季节变化的鲜花。我们还买来不同时期的旧式神灵和美人的白色大理石雕像,安置在适当的角落中,并安放了一个巨大的大理石屏风,上面镌刻着与中国三国历史有关的各种场景和人物。还有一些精致的大理石雕刻品,是一张方茶桌连带四个圆凳,一个报时的古代日晷。”

因伍连德主要的工作在东北抗疫,而且夫人长年多病需静养,北京的家主要由其夫人打理。他的夫人黄淑琼才貌双全。伍连德对她一直称赞有加,说她:“终其一生都是我最忠诚的伴侣,尽管一直体弱多病,但她竭力照管家庭,是一位可敬的贤妻良母,又是我在北京官场生涯的贤内助”。她可以用流利的英语谈论中国艺术和文化,评论时政。在外国公使团,特别是在欧美外交圈中,她特别受到欢迎。因此,东堂子胡同55号,在当年是北京重要的社交场所。黄淑琼还出版了英文小说,向西方国家介绍中国古典文化。

1937年“七七事变”后,伍连德修建的医院、检疫所等或被摧毁,或被占领,而且在中国的大量书籍和资料也被毁,伍连德痛心疾首,离开他奋斗三十年的中国,回到马来西亚,在怡保市开设私人诊所。1947年,伍连德回到中国,作短暂停留,此后逐渐淡出国人视野。

根据伍连德的自述,1949年,中华医学会的总部从上海迁至北京,伍连德将东堂子胡同的住宅,连同数千册图书捐献出来,作为中华医学会的办公场所和藏书数千册的图书室。

1960年1月21日,伍连德病逝于马来西亚槟榔屿,享年81岁。英国《泰晤士报》评论:“他是一位伟大的人道主义斗士,没有比他留给世人的一切更值得我们引以为豪的了……”

伍连德逝世后数十年,他在东堂子胡同的故居逐渐破败。幸运的是,这栋建筑没有被拆,只是年久失修。根据最新的消息,东城区相关部门正在积极部署伍连德故居的修缮工作,期待更多人能了解到伍连德在中国不平凡的经历。