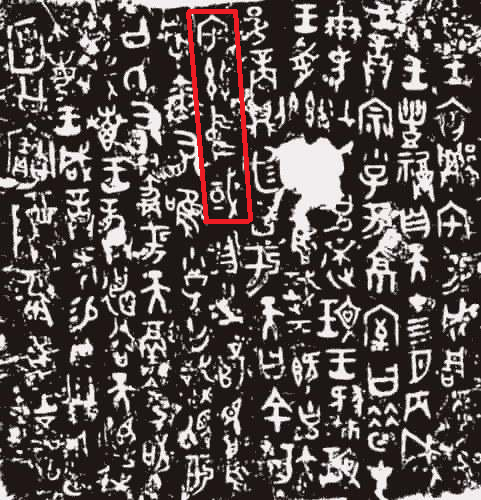

“何尊”,是西周初年的器物,陕西宝鸡出土,现保存于宝鸡的中国青铜器博物馆,

何尊铭文,红框内为“宅兹中国”四字。

《孟子·滕文公上》云:“陈良产地,悦周公仲尼之道,北学于中国”,又“兽蹄鸟迹之道,交于中国”;《庄子·田子方》:“中国之君子,明乎礼义而陋干知人心”…

《戰國策·卷十九·趙策二》描述“中國”為:「中國者,聰明叡知之所居也,萬物財用之所聚也,賢聖之所教也,仁義之所施也,詩書禮樂之所用也,異敏技藝之試也,遠方之所觀赴也,蠻楚之所義行也。」

《礼记 王制》有云:"中国夷戎,五方之民,皆有性也……中国、蛮、夷、戎、狄,皆有安。"

《左传 庄公三十一年》有"凡诸侯有四夷之功,则献于王,王以警于夷。中国则否"的说法

《公羊传 禧公四年》称:"南夷与北狄交,中国不绝若线。桓公救中国而攘夷狄,卒荆,以此为王者之事也。"

韓愈認為中國諸侯「用夷礼则夷之」,而用了夷礼的中國諸侯再返用中國禮儀「则中国之」。

五代時吳越王錢鏐臨終時要子孫“善事中國”,此“中國”是指沙陀族在漢地北部建立的後唐。

南宋時,女真族控制中原地區,《宋史·儒林六》陳亮在上孝宗書中說,不能“置中國於度外”要經營荊襄“爭衡於中國”(其中的“中國”是指中原地區,而非指佔據中原的金國)。

-----

古时“中国”含义不一:或指天子所在的京师为“中国”。《诗·大雅·民劳》:“惠此中国,以绥四方。”毛传:“中国,京师也。”《史记·五帝本纪》:“夫而后之中国,践天子位焉。”《集解》:“刘熙曰;‘帝王所都为中,故曰中国’。”或指华夏族、汉族地区为中国(以其在四夷之中)。《诗·小雅·六月序》:“《小雅》尽废,则四夷交侵,中国微矣。”又《礼记·中庸》:“是以声名洋溢乎中国,施及蛮貊。”而华夏族多建都于黄河南、北,因称其地为“中国”,与“中土”、“中原”、“中州”、“中夏”、“中华”含义相同,初时本指今河南省北部、山西省南部和陕西省南部及附近地区,后来中原王朝的活动范围扩大,黄河中下游一带,也被称为“中国”。或指统辖中原之国,《晋书·宣帝纪》:“盂达于是连吴固蜀,潜图中国。”,也把所统辖的地区,包括不属于黄河流域的地方,也全部称为“中国”。《史记·天官书》:“其后秦遂以兵灭六国,并中国。”在统一的情况下,中央王朝常自称为“中国”;而分裂时期,“中国”也能指稱黄河中下游地区(即中原)或延續正統的王朝[1]:22。《晉書·載記第十四》苻堅對其弟苻融言“劉禪可非漢之遺祚;然終為中國之所並”。此處「中国」指三國時期于華北地區的魏国,原因是魏繼承漢的正統。

此外,古時「中國」一詞也具有單獨代指漢民族的用法[2][3][4][5][6]。

秦漢以后,“中国”一名主要作为统一的中央王朝統治領域的泛稱或正統王朝通称,基本上涵蓋了地理、民族和文化意義 。[7][8][9]宋朝時有日本人稱為中國,如宋太宗召見僧人奝然,日本僧書寫以中國稱之[10]。元朝忽必烈在予日本的通牒上以中國自居,在大都接見日本平民塔二郎、弥二郎亦以中國自稱:“爾國朝覲中國、其來尚矣、今朕欲爾國之來朝、非以逼汝也、但欲垂名於後耳”[11][12][13]。

明朝在對外官方文件上也有以中國自稱,如明太祖賜日本國書與,萬曆皇帝給豐臣秀吉的詔書中 ,在對外官方文件上皆是使用「中國」[來源請求]。明朝鄭和下西洋的過程中,先後有隨行人員寫了出國見聞錄,如馬歡與瀛涯勝覽描述中,對外多次以中國自稱。做為國體意義上以「中國」實行現代主權國家的權利,則是直至1689年9月7日《中俄尼布楚條約》簽訂後首次正式出現於具有現代國際法水準的正式條約上[14]。1909年,清朝明確地在中國第一部成文國籍法《大清國籍條例》中以法律形式自稱為「中國」[15]。

从晚清开始,中国和外国的传统朝贡关系,开始由条约关系逐渐取代。條約是主權國家之間的約定,如何在條約中稱呼自己則體現了對自己身份的認同,從晚清開始,中國與外國的傳統朝貢關係開始由條約關係逐漸取代,在通常情況下,清朝以「中國」和「中華」代表國家,以「大清」代表政府[16][需要额外的来源]。

----------

《赤壁之战》是北宋司马光所写作品。本文详细记载了赤壁之战的全过程,其中尤以战前准备为主。文章多用人物对话表现战略决策的过程,揭示当时各方面临的形势,也从中表现了每个人物战略眼光的高低。

------

曹操自江陵将顺江东下67,诸葛亮谓刘备曰:“事急矣,请奉命求救于孙将军68。”遂与鲁肃俱诣孙权69。亮见权于柴桑70,说权曰71:“海内大乱72,将军起兵江东,刘豫州收众汉南73,与曹操共争天下。今操芟夷大难74,略已平矣75,遂破荆州76,威震四海。英雄无用武之地77,故豫州遁逃至此78,愿将军量力而处之79!若能以吴、越之众与中国抗衡80,不如早与之绝81;若不能,何不按兵束甲82,北面而事之83!今将军外托服从之名而内怀犹豫之计84,事急而不断85,祸至无日矣86!”权曰:“苟如君言87,刘豫州何不遂事之乎88?”亮曰:“田横89,齐之壮士耳90,犹守义不辱91;况刘豫州王室之胄92,英才盖世93,众士慕仰,若水之归海。若事之不济94,此乃天也95,安能复为之下乎96!”权勃然曰97:“吾不能举全吴之地98,十万之众99,受制于人100,吾计决矣!非刘豫州莫可以当曹操者101,然豫州新败之后102,安能抗此难乎103?”亮曰:“豫州军虽败于长坂104,今战士还者及关羽水军精甲万人105,刘琦合江夏战士亦不下万人106。曹操之众远来疲敝107,闻追豫州,轻骑一百一夜行三百余里108,此所谓‘强弩之末势不能穿鲁缟’者也109,故兵法忌之110,曰‘必蹶上将军’111。且北方之人112,不习水战113;又114,荆州之民附操者115,逼兵势耳116,非心服也。今将军诚能命猛将统兵数万117,与豫州协规同力118,破操军必矣。操军破,必北还119;如此则荆、吴之势强120,鼎足之形成矣121。成败之机122,在于今日!”权大悦,与其群下谋之123。