戴乃迭,原名Gladys B.Tayler,婚后更名为Gladys Yang,1919年戴乃迭生于北京一个英国传教士家庭。戴乃迭七岁时返回英国,在教会中学接受教育。1937年戴乃迭考入牛津大学,最初学习法语语言文学,后转攻中国语言文学,是牛津大学首位中文学士。自40年代起定居中国,1999年11月18日戴乃迭于北京逝世。戴乃迭女士是中国文学出版社英籍老专家、在国际上享有崇高声誉的翻译家和中外文化交流活动家。戴乃迭的父母为英国来中国的传教士。1940年与杨宪益在重庆举办婚礼。

杨宪益和戴乃迭的爱情传奇

杨宪益和戴乃迭是上个世纪40至90年代活跃在中国文坛的翻译界泰斗,更是一对惊才绝艳、绝无仅有的夫妻翻译大家。熟悉他们名字的外国人远多于中国人,因为他们是最早把中国古典文学名著译成英文的翻译家之一,作品从先秦散文、《诗经》、《楚辞》到《水浒》、《红楼梦》、《鲁迅全集》,以至现当代文学作品等百余种,蜚声海内外。他们的翻译事业持续了半个多世纪,他们的合作被誉为珠联璧合、不可替代。

剑桥姻缘

1937年,在英国牛津大学留学的杨宪益偶然认识了戴乃迭(Gladys Tayler),这个比他低一年级、出生在中国的英国姑娘。

杨宪益去英国留学是自费,他和在牛津大学留学的学者向达、吕叔湘、钱锺书、杨绛等交往密切,他们称他为“小杨”。

戴乃迭的父亲戴乐仁(J.B.Tayler)是来华传教士,曾在天津新学书院教书,后在燕京大学做经济学教授。戴乃迭出生在北京,从小对中国就有直观的印象,以至于后来,她还经常跟杨宪益说起小时候烤山芋的事。戴乃迭曾说,在中国长大的外国孩子通常都说一口跟当地中国人一样流利的中国话,但我们不幸却是个例外。戴乃迭的母亲不允许她和她的哥哥姐姐跟中国孩子一起玩。她小时候没有学中文,五六岁以后,就回英国读书了。

戴乃迭在牛津大学认识了杨宪益,她一生的道路改变了。戴乃迭回忆她和杨宪益初次相见的印象:“起初我几乎被他吓一大跳,眼睛细长,脸色苍白,但彬彬有礼。他对祖国的热爱打动了我,在他房间的墙上挂着他自己绘制的中国历朝历代的疆域图。”爱情是没有办法躲避的,爱一个人,就要爱他的一切,后来,戴乃迭干脆改学中文,成为牛津大学攻读中文学位的第一人。当时,杨宪益在墨顿学院的一位朋友也在追求戴乃迭,三人经常一起学习法文,最终戴乃迭选择的还是“才华横溢的杨”。

1940年,杨宪益从英国牛津大学毕业了。他接到了吴宓和沈从文的信,邀请他回西南联大教书。听说杨宪益要带一个英国姑娘回来结婚,杨家乱成一团。杨宪益出生在天津名门,父亲是中国银行行长,其祖父杨士燮共有兄弟八个,其中四位在晚清时做过翰林。杨家的这些反应,来自当时的社会压力和人们的偏见。戴乃迭的母亲也强烈反对,严厉地警告她:“你跟一个中国人结婚会后悔的。”

1941年2月16日,杨宪益、戴乃迭的婚礼与杨敏如(杨宪益之妹)、罗沛霖的婚礼同时在重庆举行,他们还在《大公报》上双双刊登了结婚启事。婚礼上,戴乃迭按照婆母的意愿,身穿绣满龙凤花纹的短袖丝质旗袍。杨宪益认为:“这既不是传统中国式的婚礼,也不是西方基督教的婚礼。”洋溢在幸福之中的戴乃迭完全忘记了母亲的警告,她的命运从此和杨宪益、和中国紧紧联系在一起。

“再多的苦难我们都愿意一起面对”

戴乃迭的一生都奉献给了她挚爱的丈夫和翻译事业。她对金钱也毫不在意,抗美援朝时期,为了配合杨宪益凑足4万多元人民币捐钱买飞机,她卖掉了母亲和婆婆给的所有首饰,却因为自己的外国身份经常遭受无端的猜疑。解放前,工作单位怀疑她是共产国际的代表而解聘了她;解放后,又因此多次成为被攻击的目标。尽管她从不过问政治,但“文革”开始后,他们俩都不可幸免地成为被攻击的目标。1968年4月的一个晚上,由于被怀疑是英国特务,杨宪益被捕了;不到半个小时,戴乃迭也被带走了。他们被关押在同一所监狱,却无法相见。好长时间,两人彼此不知情,还以为对方在家照顾孩子。4年后,他们被释放了,回到满是灰尘的家中,空寂的房间也成了耗子的乐园,书柜、衣柜里全是耗子窝。

不久,杨宪益夫妇恢复了翻译工作,杨宪益开始担任《中国文学》杂志的执行副主编。而此时,一场更大的灾难降临到了这个家庭。杨氏夫妇育有三子,“文革”中大学毕业的长子分配到湖北一工厂,二女均下放农村。“文革”结束,杨宪益夫妇把子女陆续接回北京。没想到,在他们坐牢期间,儿子杨烨因经受不住周围的迫害压力而患上了精神分裂症。后来,杨宪益夫妇将儿子送到英国,然而为时已晚,一年后儿子在英国自焚身亡。

儿子的去世,使戴乃迭遭受了一生中最大的打击,但她仍然从不后悔自己的选择。

戴乃迭常说的一句话是:“我觉得我有两个祖国。”戴乃迭去世后,杨宪益的妹妹杨敏如在题为《替我的祖国说一句“对不起,谢谢!”》的文章中这样写道:“我的文友,我的可敬可爱的嫂嫂,你离开这个喧嚣的世界安息了。你生前最常说的一句话是‘谢谢’,甚至‘文革’中关在监狱,每餐接过窝头菜汤,你也从不忘说‘谢谢’。现在,我要替我的祖国说一句:对不起,谢谢!”

“幸福的回忆像梦一样回绕在我心里”

晚年,杨宪益和戴乃迭夫妻俩每日形影不离。他们看淡一切身外之物,把收藏的明清字画全部无偿捐献给故宫等处,几十年间翻译出版的百十种著作也大多送了人。坎坷的人生和深重的磨难,从未改变过他们正直的品格和忧国忧民的胸怀,他们富有传奇色彩的生涯也是近代中国知识分子艰难曲折路程的一个缩影。

1999年11月18日,戴乃迭离开了人世。自从1940年跟随杨宪益来到中国之后,除了因公出访,她只回英国探过一次亲。60年来,她从来没有想过离开中国、离开杨宪益。

戴乃迭去世之后,杨宪益也停止了翻译工作。之后,“熊猫丛书”停版,《中国文学》杂志也停刊了,至今,中国再没有类似的丛书和杂志出现。

晚年杨宪益爱作打油诗,辑为《银翘集》。他回望自己的一生,这样总结:卅载辛勤真译匠,半生漂泊假洋人。

而在好友黄苗子眼中,杨宪益的一生,是奇崛的;杨宪益是奇人:人奇,遇奇,诗奇,癖好奇,学问奇,忧患经历奇……

杨宪益辞世前,孤身住在北京什刹海小金丝胡同里的一所四合院里,家中摆着自己和戴乃迭当年那张著名的身着唐装的结婚照,杨宪益的卧室则挂着郁风为戴乃迭晚年画的肖像,郁风在画上题字:“金头发变银白了,可金子的心是不会变的。”

“幸福的回忆像梦一样回绕在我心里。”这是1932年或1933年意大利歌剧团访问天津时,杨宪益听到的托赛里《小夜曲》开头的歌词。杨宪益和戴乃迭风雨同行60年,人生的点点滴滴,都不曾消失。杨宪益活在对戴乃迭的追忆之中,他写了一首诗,与它朝夕相对:

早期比翼赴幽冥,不料中途失健翎。

结发糟糠贫贱惯,陷身囹圄死生轻。

青春作伴多成鬼,白首同归我负卿。

天若有情天亦老,从来银汉隔双星。

“从来银汉隔双星”,在某种意义上说,银汉隔不住杨宪益、戴乃迭这双星。生与死的距离虽然无限遥远,或许思念可以抵达。

再也不会有了,杨宪益和戴乃迭,这样的夫妻,这样的翻译家。杨宪益是纯粹的中国学者,看过他的《译余偶拾》的人,就会知道杨先生深厚的国学根底,而他的夫人戴乃迭是英国人。在半个世纪的时间里,杨宪益、戴乃迭联袂将中国文学作品译成英文,从先秦散文到《儒林外史》、《红楼梦》,多达百余种。虽然没有加入中国籍,戴乃迭却一直把中国当成自己的祖国。戴乃迭学会了中文,会写一笔正楷小字,还能仿《唐人说荟》,用文言写小故事,文字娟秀。戴乃迭努力把自己融进中国。戴乃迭说,爱上了中国文化,才嫁给了杨宪益。

--------------

杨宪益和戴乃迭:一对中西合璧的夫妻的爱情

2018-11-21 17:50 来源:澎湃新闻·澎湃号·湃客

然而,一生中最为严峻的磨难与考验,在二十几年后的“文革”期间在他们身上降临。

--------------

图:杨宪益

杨宪益:那一记耳光让我后悔一生

--作者:范玮丽

2009年11月23日,著名翻译家杨宪益先生走完了他95载人生之路。从报刊上大量悼念文章和报道中,人们读到了杨宪益与他美丽的英国妻子戴乃迭的爱情故事,知道了他们合作翻译包括英文版《红楼梦》在内的百余种、上千万字中国文学作品的卓越贡献。然而却很少有人了解,这对翻译大家、恩爱夫妻,在事业、成就、荣誉背后所承受的不可言说的巨大内心伤痛。在叹息他们的不幸时,我们当感恩自己赶上了改革开放的列车,更加珍惜今天的幸运。 ——编者

2009年,又是春寒料峭的3月,杨家屋外的二月兰已傲寒待放。

我每周一次叩访小金丝胡同转眼已经一年有余。每个周三上午,我进门后右顾,便会看见坐在绛色沙发上的宪益先生,从正在阅读的报刊中抬起头,笑眯眯地望着我,银丝般的白发把老人慈祥的笑脸衬托得无比灿烂。

虽然是随意的聊天,但我会注意尽量不提他的儿子杨烨。我知道那是老人的心痛,我不忍触及。我问,您这一生有什么让您后悔的事吗?我自作聪明,满以为当年谢绝哈佛大学的邀请,错过一个会改变他和乃迭、乃至全家命运的机会确是一件值得后悔的事情。

不料,他沉思片刻,轻声说道:我打过乃迭一个耳光。

我愕然。

老人轻轻举起左手(右手在2003年中风后不再听使唤),轻轻一扫:就这样,我打了乃迭一个耳光;这是我第一次,也是唯一的一次打了乃迭。因为她不停地喝酒……

我无语。

望着老人噙着泪花的双眼,我触摸到的岂止是后悔。

故事始于一个善意的预言

1939年,正在牛津大学读中文的戴乃迭向父母郑重宣布,她爱上了一个中国同学,准备毕业后同他一起回中国,在那里结婚安家。作为传教士在中国生活工作了近三十年的母亲,深谙两国在经济、文化上的巨大差异,她耐心劝导着刚满20岁的女儿,“如果你同一个中国人结婚,你会后悔的,你们的婚姻维持不了四年。”母亲断言,“如果你们有了孩子,他们也许会自杀的。”母女俩各执己见,谁也无法说服对方。乃迭暗自下定决心,她只需再等上一年,就到了法定成年年龄,届时她就可以完全掌握自己的命运。

1940年初始,刚刚步入21岁的乃迭独自做出了改变她一生命运的重大决定--她同杨宪益订婚了。他们的异国姻缘远远超出了母亲预言的四年,持续了整整一生,尽管他们的婚姻道路上不乏预料之中或始料不及的种种障碍与困境。

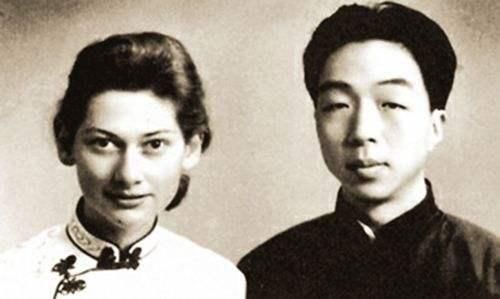

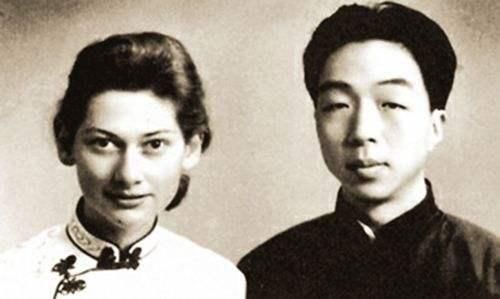

图:年轻时的杨宪益、戴乃迭夫妇

1940年夏天,戴乃迭带着儿时对北京童话般的记忆和兴奋,杨宪益怀着一颗对战乱中的祖国的忧虑和赤子之心,双双踏上了归国的旅程。

在柏溪和贵阳,他们虽然住茅屋、点油灯、汲井水,但云集在大后方的文人学者,思想自由,谈古论今,撰文吟诗,针砭时事。活跃的思想与自由的精神弥补了物质的匮乏与战乱的流离。1942年8月,他们的第一个孩子出生了--一个男孩儿,取名烨。

虽然生于战争的动乱与困顿,杨烨却成长得聪明伶俐、阳光可爱,恰如其名。乃迭在给儿子的教父迈·萨利文的信中把杨烨描绘成一个“小书虫”,吃饭都不肯放下手中的书,六岁的小杨烨已经熟读了格林童话、安徒生童话等儿童文学。

杨烨从小就知道自己的妈妈同别人的妈妈不一样,“妈妈不要来接我。”他有时会这样央求妈妈。但有时他也会眨着大眼睛,不无骄傲地对妈妈说:“妈妈真漂亮!”

哪里出了差错?

1952年,10岁的杨烨跟随父母从南京搬到北京。他很敏感自己与别人的不同,长相异样,妈妈又是外国人,但他努力与同学们打成一片。在学校里,他学习优异,很快戴上了红领巾,又佩上了两条杠。中学时,他当上了班长,加入了共青团,尽管他入团的时间要比别人晚一些,但他没有怨言,认为团组织对自己的考验长一些是应该的。

真正的考验是在1963年。那年,学业优异、踌躇满志的杨烨报考了北京大学物理系,第二志愿是清华大学数学系。他不仅轻而易举地通过了高考,初、高中的政治表现和学习成绩更是无可挑剔,他还是出色的长跑运动员。德智体全面发展的杨烨,想象不到前面的道路上有何障碍。

发榜的日子到了,杨烨没有收到北大、清华的录取通知书,等来的却是刚建校不久的北京工业大学的录取通知。杨烨懵了。该不会哪里出了差错?他期待着也许几天后会收到另一通知,告诉他搞错了。然而他失望了。不仅杨烨想不到,就连他的父母也想不到,杨烨报考的北大物理系研究的是原子物理,而他的出身是无法让他通过政审的。

杨烨无可奈何地接受了现实,并没有气馁,他越发更加积极地表现自己。“文革”开始,读大三的杨烨积极投入了这场红色风暴。当红卫兵们四处抄家,大破四旧的时候,杨烨回到家把妈妈的古典音乐唱片掰碎,甚至摔了一个家传的古董花瓶。从不骂人的杨宪益骂了儿子“混蛋”。

然而不管杨烨多么努力,他无法改变自己的出身,就像他无法改变自己的外国人面孔。

祸起萧墙

1967年12月,因“文革”推迟了的大学生毕业分配开始了。杨烨听说自己的去处可能是湖北,表示坚决听从分配。宪益、乃迭都表示了对儿子的选择的支持。

杨烨被分配到偏僻的鄂城农机厂做技工。鄂城是长江边上一个闭塞的小县城,杨烨的外国人面孔一下子成了众人指手划脚、观望议论的对象。在一个没有文化可言的小县城,杨烨是孤独的,他写信要妹妹杨炽给寄些书籍来,不料却祸从中起。

妹妹把哥哥的书籍一股脑打包寄走了,书到后革委会先开箱检查,竟发现一本摩斯密码小册子。杨烨中学时曾参与当时流行的“国防体育运动”,学习发报、练习跳伞等,这本摩斯密码小册子就是当时留下的。而此时,已经以间谍罪名锒铛入狱的父母和这本摩斯密码竟顺理成章地成了杨烨间谍嫌疑的铁证。

我们无从知道杨烨经历了何种逼供、审讯,甚至体罚,他从未对人讲起这些经历,只知道他开始自闭,疑神疑鬼。1970年3月,杨烨又首当其冲地成了鄂城的“五一六”分子,受审查,被批判。

1972年3月底,杨宪益、戴乃迭先后出狱。但没过多久,乃迭和宪益就发现了儿子精神异常。乃迭在给友人大卫·霍克斯的信中说,“儿子由于我们的牵连而受到冲击,工作生活都不顺心……如果他能调回北京,也许情况就会大大改善。”

1973年9月,两个女儿已先后调回北京,杨烨的调动也大局已定。“这完全是因为党的政策对外国人的特殊照顾”。

1974年10月,乃迭给霍克斯夫妇的信中更加忧心忡忡:“我们的儿子被拘留了。他的心理失衡,起初他极左,怀疑外国的一切……今年夏天他突然一反常态,认为自己是英国人,应当回国。”从7月开始,杨烨三次闯英国大使馆,要求“回国”。英国大使馆不得不要求有关部门把他带走,所以杨烨被拘留了。

拘留期间究竟发生了什么?只能猜测。因为杨烨回家后更加自闭,拒绝说话,整日把自己关在房间里,甚至吃饭都只在夜深人静时到冰箱里找一点西式食品充饥。他一心想“回国”,拒绝承认宪益是自己的父亲,拒绝同家里的中国成员说话,只讲英语。但他总算接受了“回国”也必须办理正常手续的现实。

1975年11月,杨烨终于拿到护照。乃迭匆忙购机票,整理行装。母子俩于12月初经香港赴伦敦。

无法承受的生命之重或之轻

杨烨一路沉默。在伦敦的希思罗机场,他们顺利地通过海关,杨烨仍然缄默。当乃迭在接客的人群中见到前来接他们的好友费·格林,拥抱问好之后回身欲介绍杨烨时,却发现儿子已经无影无踪。

两人大惊,立即报警。警方上下搜索,也未能发现杨烨的踪影。无可奈何的乃迭只好先随格林前往伦敦北郊密尔希尔区的姐姐家。

几小时后,杨烨风尘仆仆、汗水淋淋地出现在希尔达家门口。杨烨从未告诉任何人他是如何从机场来到姨妈家的。但不难猜出,身无分文,又受过严格长跑训练的杨烨一定是从希思罗机场徒步跋涉十多英里,找到姨妈家的。

在那几个小时里,他都经历了哪些思想斗争?从机场失踪是否意味着他想像一滴水融入大洋一样消失在伦敦的人群中,人不知鬼不觉地融入他“自己的国家”,从此把他的过去一举抹煞?尽管他讲一口纯正的英语,但没有钱、没有合法证件,他的此举此念是否已经在现实面前碰得粉碎?

杨烨先后在费·格林、教父迈·萨利文和姨妈希尔达家居住。乃迭在返回中国前看到儿子面色红润了,眉头舒展了,深感欣慰。

回到北京后,乃迭给霍克斯写信说:我儿子现已改名为大卫·萨利文,看到他的身体状况有明显改善,我很高兴,尽管他不肯同我说话。他仍有一些目前无法克服的问题,如拒绝承认他的中国国籍,拒绝出示身份证件,也不要申请学校入学……他现在常常帮朋友、邻居修剪树篱、劈木头、洗汽车等,他下决心一定要努力地去适应和喜欢英国的生活。

曾经有过几次不乏理想合适的工作机会,比如翻译科技文献、牛津大学出版社提供的翻译编辑工作,但都因杨烨拒绝出示证件,拒绝承认自己的中文名字而付诸东流。

1977年春的一天,杨烨一早帮姨妈推剪草坪后,告诉姨妈想去找几个刚认识不久的新朋友打篮球,姨妈求之不得,催促他“快去、快去!”

他们去了附近的小操场,曾经是运动员的杨烨玩得既投入、又开心。“你是哪里人呵?”回家路上新朋友随意地问了一句。杨烨愣了。该如何回答这样一个简单的问题呢?他来自何处,他从前的一切,都是他要极力忘记、全盘否定的。他选择了沉默。他的情绪一落千丈,回家后又再一次选择了自闭。

而一年一次的签证续签,更是无情地、再三地提醒着他,他是谁,他来自何方,他有过怎样的过去……如同一个刚刚结痂的伤疤,被一次又一次地重新撕开。

杨烨要为自己打造一个全新身份的努力就这样一次又一次地被现实击碎。越是想甩掉过去,过去越是神出鬼没地缠绕着他。杨烨也许不无痛苦地意识到,只有一条路可以摆脱过去。

1978年的圣诞,希尔达应邀去弟弟家里过节,他们也邀请了杨烨,但杨烨表示更想一个人清静。1979年元旦刚过,希尔达携大女儿璐斯和弟弟家的两个女儿回到家中,几个女孩子想利用寒假的最后几天游览伦敦。

女孩子们的说笑声给家里平添了生气和快乐。她们想打扑克,三缺一,杨烨便欣然加入进来,四个表兄妹玩得很是开心。难得看到表哥有如此好的心情,璐斯向表哥发出邀请:“大卫,天气不错,咱们出去散散步吧?”她真希望表哥不要总是长时间地把自己关在房间里。“好吧,今儿的阳光真好!我再不晒太阳就快发霉了。”杨烨似乎心情极佳,竟轻松地开起玩笑来。望着表兄妹俩出门的背影,希尔达深深地松了一口气,也许杨烨终于从过去的阴影里走了出来。

一路上,他们谈小说,谈诗歌,谈将来的打算……虽然大部分时间都是璐斯说话,杨烨听。突然,杨烨问道:“你能不能跟我上床?”这突如其来的要求,令璐斯不知所措。如何拒绝才能不伤害这个敏感脆弱的表哥呢?沉默,也许比一个直截了当的NO分量更重。“咱们回家吧!”杨烨抢在璐斯尚未回答之前说。

回家后,表兄妹们又打了一轮扑克,杨烨仍表现得轻松活跃,然后他回到二楼自己的卧室。几分钟后,楼下的人们听到“砰”的一声闷响,像爆炸,又像重物坠落屋顶,只见浓烟夹着火苗,从杨烨卧室的屋顶冲向蓝天。“妈妈快拨999!”璐斯大喊……

杨烨自焚之后,希尔达在他熏黑的书桌抽屉里找到几张写满数学演算和公式的纸,好像一个数学家留下的研究某种数学理论的草稿,和一本抄写了许多诗与歌词的笔记本。这是一本绿色封面的活页笔记本,工整娟秀的笔迹近乎印刷的手写体,优美的文字从莎士比亚、拜伦、到流行歌曲的歌词,共88页。最后一页抄写的是英国诗人威廉·厄内斯特·翰力的著名诗歌《永不屈服》。

在那些孤寂的日日夜夜里,当他伏案疾书,认真工整地抄写着这些不朽的诗篇,他在心里想着什么?他是否被这美丽的文字,激励人心的思想带到另一个世界?

杨烨没有学习过诗歌,但他有着诗人的敏感和气质;杨烨早就在数学上显示出卓越的才华,在鄂城小镇寂寞冗长的日子里,他曾写过一篇数学论文,他的任两院院士的科学家姨夫认为他的论文有发明建树的巨大潜力。

然而他走了,在他生命的第三十六年,他终于无法承受生命之重或生命之轻,不曾施展他的过人才华,就这样瞬间化成了灰烬。

无法言说的痛楚

我不知道作为父母的宪益和乃迭有没有问过为什么?我只听说,在乃迭已经失忆的晚年,她曾经仰天长问:“我的儿子呢?我的孙子呢?!”

自杨烨去世之后,乃迭饮酒便不分时间场合,杯不离手。儿子的悲剧在乃迭面前成了谈话禁区。1979年夏,宪益、乃迭应邀到英国参加学术会议。与会前他们先去访问了希尔达。

午饭后,重逢的姐妹在起居室里聊天。“我……我真的以为……杨烨好多了……”希尔达试探着说道。这是姐妹俩在杨烨去世后首次见面,希尔达怎能避而不谈呢?乃迭怎能不去看一下杨烨的房间呢?

乃迭直起身,原本轻松的面孔此时异常严肃:“我们决定了,不谈杨烨!”乃迭边说,边举起左手,掌心向外,似乎要把这个话题推出去。

从此,没有任何人可以在乃迭面前提杨烨。

儿子的悲剧是否因为应验了当年母亲的预言而令乃迭无法面对?她是那样坚信自己的选择。她不屈不挠地克服着一切困难,始终不渝地信守着自己的爱情,但她的命运终归没能逃脱母亲的谶语。她责怪自己吗?她深埋在心底不可言说的痛苦和对儿子刻骨铭心的思念,在酒精的作用下是麻木了还是更强烈?

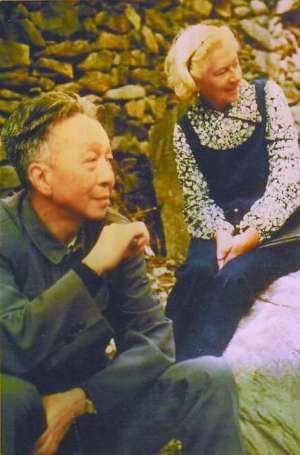

1990年一个冬天的夜晚。晚饭后宪益、乃迭在位于百万庄的外文局寓所对饮。酒酣之后他们唱起了年轻时喜爱的歌曲,两人放下酒杯,拍着手,一曲接一曲,唱到《丹尼男孩》,眼泪顺着宪益的脸颊无声地淌着,他哽咽了:“我真想我们的儿子……”乃迭拿起自己的酒杯,又把另一只杯子搡给宪益:“咱们喝酒,喝酒!”乃迭边说边大口喝,白兰地溅湿了她蓝地白花的粗布中式棉袄前襟,她那曾像地中海般湛蓝的眼睛无光无泪。

图:穿着粗布中式棉袄的戴乃迭和杨宪益

我不忍追问宪益先生失手打了乃迭一个耳光的细节。一个痛失爱子的母亲,不得不靠酒精麻木那无法言说的苦楚;一个承载着同样痛苦的父亲,一个儒雅敦厚的丈夫,无奈之下打了酗酒的爱妻,从而留下难以释怀的悔恨;这个耳光让我们窥见这对翻译大家、恩爱夫妻在事业、成就、荣誉背后所承载的巨大伤痛。

我曾听希尔达赞叹杨烨的笔迹几近印刷的艺术体,当我终于有一天亲眼看到杨烨的手抄诗时,我还是震撼了。透过那娟秀的笔迹,优美的诗句,泛黄的纸,尘封的页面,我触摸到一个备受煎熬的年轻的灵魂……那些凝聚着他的憧憬和绝望的诗篇让我觉得,我有责任、有义务把他的故事告知后人。

《悦读》第17卷二十一世纪出版社

转自《文汇报》网站。