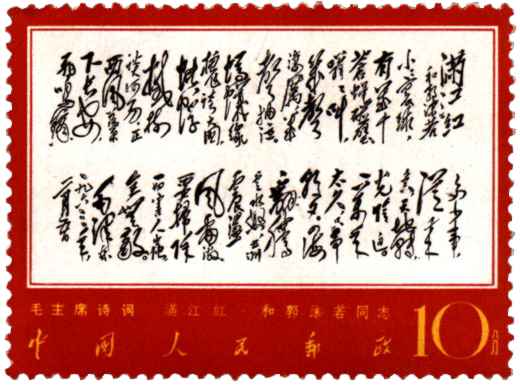

现知 毛泽东手书 满江红 和郭沫若词 有 4幅

最早的(未定稿的,1963-1-9)是赠给 周恩来(当时同在杭州刘庄宾馆)和

魏文伯 (上海市委华东局书记)

一幅 是给江青的(1963-2-5), 另一幅 暂不知给了何人。

-------------------

书赠恩来同志 一九六三年一月九日

郭词见一月一日光明日报

满江红·和郭沫若 毛泽东

小小寰球,有几个苍蝇碰壁。

嗡嗡叫、几声凄厉,几声抽泣。

欲学鲲鹏无大翼,蚍蜉撼树谈何易,

正西风落叶下长安,飞鸣镝。

千万事,从来急;

天地转,光阴迫。

一万年太久,只争朝夕。

革命精神翻四海,工农踊跃抽长戟。

要扫除一切害人虫,全无敌!

--------------

据后来长期在北京中南海丰泽园毛主席故居工作的毛泽东生前身边工作人员周福明对笔者介绍,

1962年中央召开了七千人大会后,全国经济形势好转,毛泽东心情比较舒畅。

这年年底,他老人家来到风景秀丽的杭州,住进了西子湖畔的汪庄宾馆。

周恩来因公务繁忙,是年便血,经查为痔疮急性发作,急需要治疗。当时浙江医科大学著名的痔科专家陆琦大夫采用中西医结合的治疗方法,对急性发作的内痔很有疗效。

1963年元旦过后,周恩来邓颖超夫妇也联袂来到杭州,住进苏堤附近的杭州饭店,接受陆琦大夫的治疗。

毛泽东到了杭州。他一住进汪庄宾馆就让人催周恩来也到杭州疗养一段时间。

当得悉周恩来到了杭州后,毛泽东就迫不及待地将他一篇尚未改定的得意新作《满江红·和郭沫若》的词“书赠恩来同志”。

1月9日下午,毛泽东在汪庄见到了陪同周恩来到杭州的国家卫生部保健局局长黄树则时,迫不及待地问:“恩来的痔疮治疗得怎么样啦?”黄树则回答说:“炎症得到了控制。”毛泽东一听,脸上露出了笑容。是夜9点多钟后,汪庄内一片寂静,毛泽东让周福明帮助他展纸,泼墨写下了他刚刚创作,当时还未公开发表的上边这首词。写好后,毛泽东未及过多欣赏,有的地方墨迹甚至还未全干,他老人家就急切地叫周福明送去杭州饭店。

周福明临走时,毛泽东还找了一只大信封,在信封上写上:

送交周总理

毛亥时

周福明驱车到杭州饭店5楼周恩来的住处,将毛主席这份手书新词交给了周恩来。周恩来收到毛泽东的这份珍贵手迹后,心情久久难以平静。他凝视着这卷轻如寒烟、重可崩云的书法珍品,件件往事在心头浮起,令他回味无穷。

但是周恩来一贯谦虚谨慎,对这么一件重要的毛泽东手笔,他生前却从未向任何人展示。

直到1977年,中共中央向全社会征集毛泽东手迹,邓颖超才将它上交中央,收藏到北京中央档案馆。

毛泽东留下的手迹是比较多的,但他把一首还未定稿的词“书赠”给某个人的尚很少见到。

=============

已故华东地区老领导魏文伯的女婿陆致极向本报记者透露,这是他在整理魏文伯遗物时发现的。

魏文伯生前曾任华东局书记、司法部部长、党组书记等职。毛泽东曾称赞“文伯同志有能力”。陆致极说,他们也不清楚魏文伯是如何获此手迹的。目前魏文伯所藏诗稿看上去是复制品。根据惯例,私人手中的毛泽东手迹都上交中央档案馆收藏,而档案馆则复制一套给对方留念。

毛泽东《满江红和郭沫若》过去所见手书有4幅,而魏文伯所藏者与之各有细节不同。

这首词分8页写成,是人们熟悉的毛体狂草。(上为开头的三张)

魏文伯(1905年3月-1987年11月15日),

1926年8月加入中国共产党。

1949年中华人民共和国成立后,

历任最高人民检查署华东分署检察长,中共上海市委书记处书记等职。

1979.9-1982.5任司法部部长,1983年被补选为中共中央顾问委员会委员。

1987年11月15日因病在上海逝世。

1965年柯庆施死后,和陈丕显,曹荻秋成为华东地区最高负责人的华东局书记。

文化大革命期间被打到,文革结束后复出,担任中纪委副书记,司法部部长,中顾委委员。

??? 乔石 陈丕显 魏文伯 江泽民

毛主席1966年7月8日给江青信中曾提到魏文伯,见下:

江青:

6月29日的信收到。你还是照魏、陈二同志(指魏文伯、陈丕显)的意见在那里(指上海)住一会儿为好。我本月有两次外宾接见(尼泊尔王国王太子和亚非作家紧急会议的代表、观察员),见后行止再告诉你。

自从6月15日离开武林(指杭州)以后,在西方的一个山洞(指滴水洞。韶山在杭州之西,故称“西方”)里住了十几天,消息不大灵通。28日来到白云黄鹤的地方(指武汉),已有十天了。每天看材料,都是很有兴味的。天下大乱,达到天下大治。过七八年又来一次。牛鬼蛇神自己跳出来。他们为自己的阶级本性所决定,非跳出来不可。(指文革初刘少奇邓小平派出工作组搞“白色恐怖”)

。。。。。。。。。。。。。。

毛泽东

(1966年)7月8日

魏文伯早于1987年逝世,令此手稿留下许多未解之谜,愿有识之士钩沉解惑。

从这件手迹中可以发现,后来发表的《满江红和郭沫若》有了数处修改。

这首词分8页写成,是人们熟悉的毛体狂草。

“革命精神翻四海”的“翻”字,原为“飞”,被圈涂,而在其右上角改添一个“翻”字。

“要扫除”的“除”字也被重写。

此手迹被装成册,封面有魏文伯手书:“毛主席词手迹文伯藏一九六五年”。

册内还夹着魏文伯写的“后记”。 后记原文如下:

一九六二年十二月,主席由京来沪。见之,精神充沛,喜形于色。谈论之间,反修正主义之决心已下。未几,《全世界无产者联合起来,反对我们的共同敌人》和《陶里亚蒂同志同我们的分歧》两文问世。一月九日,和郭沫若《满江红》词一首,曾蒙赠书。二月中央工作会议,印发莅会诸同志。见词句中略改:“欲学鲲鹏无大翼”改为“蚂蚁缘槐夸大国”;“千万事”改为“多少事”;“革命精神翻四海,工农踊跃抽长戟”改为“四海翻腾云水怒,五洲震荡风雷激”。从一月《列宁主义和现代修正主义》一文起,至九月《关于斯大林问题》止,愈揭愈深,愈揭愈明,尚有妙文在其后也。

毛泽东《满江红和郭沫若》最早写于1963年1月9日。当时毛泽东住在杭州汪庄宾馆。

当天,毛泽东抄写了一份送给同在杭州的周恩来。

魏文伯所藏毛泽东《满江红和郭沫若》内容与书赠周恩来的完全一样,

但是毛泽东的落款顺序不同。书赠周恩来的,是落款在最后。

而魏文伯藏的却是落款在标题之后,正文之前。

满江红 郭沫若 原词

沧海横流,方显出英雄本色。 人六亿,加强团结,坚持原则。

天垮下来擎得起,世披靡矣扶之直。 听雄鸡一唱遍寰中,东方白。

太阳出,冰山滴; 真金在,岂销铄? 有雄文四卷,为民立极。

桀犬吠尧堪笑止,泥牛入海无消息。 迎东风革命展红旗,乾坤赤。

《满江红和郭沫若》毛泽东(公开发表的定版)

小小寰球,有几个苍蝇碰壁。 嗡嗡叫,几声凄厉,几声抽泣。

蚂蚁缘槐夸大国,蚍蜉撼树谈何易。正西风落叶下长安,飞鸣镝。

多少事,从来急;天地转,光阴迫。 一万年太久,只争朝夕。

四海翻腾云水怒,五洲震荡风雷激。要扫除一切害人虫,全无敌。

《满江红和郭沫若》毛泽东(未发表的原版)

小小寰球,有几个苍蝇碰壁。嗡嗡叫,几声凄厉,几声抽泣。

欲学鲲鹏无大翼,蚍蜉撼树谈何易。正西风落叶下长安,飞鸣镝。

千万事,从来急;天地转,光阴迫。一万年太久,只争朝夕。

革命精神翻四海,工农踊跃抽长戟。要扫除一切害人虫,全无敌。

【】

----------------------------

毛泽东《满江红》手迹发表前后

郭沫若词《满江红》在元旦见报

郭沫若的《满江红》词,最早是在1963年1月1日《光明日报》副刊《东风》上发表的。

1958年元旦创刊的《光明日报·东风》副刊,因为得到著作界和读者的广泛支持,逐渐办出一些特色。每逢重大节日,《东风》根据读者的希望,循例邀约读者喜爱的知名作家撰稿,以示庆祝。1962年岁尾,郭沫若应允为1963年元旦出版的《东风》写一首词。

1962年除夕夜晚,《东风》编辑从郭沫若处取回用毛笔楷书工工整整书写的《满江红》词稿。原稿格式独特,不似通常词作的排列形式,而是在大红格内似沿中轴线两边对称的排列。字体写得潇洒,形式也美。作者要求用后要将原稿退还给他。

郭沫若一向支持《光明日报》,是为这个报纸撰稿最多的名家。编辑部对郭沫若非常尊重,取回这篇词稿,就按照他精心设计的形式抄录一份,编者亲自拿到排字房看着工人排好,打好清样,对照原稿仔细核校,确认没有差错方才罢休。1月1日,《东风》按照郭老设计的形式,不用标点,题目用作者手迹,在显著位置刊出:

其时,毛泽东住在杭州西湖侧畔的汪庄。郭沫若的这首词在《东风》发表后,他还将手稿寄呈毛泽东审定,康生也于1月3日就此事写信给毛泽东。毛泽东读了这首词后,深为词中“沧海横流,方显出英雄本色”的激情感染,豪情受到激发,诗兴为之萌动,遂立即动手撰写和词。据身边工作人员回忆,“当晚他在屋里踱来踱去,时而凝眉沉思,时而昂首吟哦。忽然,他停住脚步,坐在桌前写上几句,又摇摇头,把纸揉成一团,扔进纸篓。在不断的吟哦、写作中,这首名篇诞生了。次日清晨,工作人员发现纸篓已装满大半。即便如此,毛泽东又作过反复修改,直到满意为止。”就这样,1月8日晚间,他怀着极不平静的心情,经过一个不眠之夜,字斟句酌,改了又改,写成一首气势恢宏的和词:

满江红·和郭沫若

小小寰球,有几个苍蝇碰壁。嗡嗡叫,几声凄厉,几声抽泣。欲学鲲鹏无大翼,蚍蜉撼树谈何易。正西风落叶下长安,飞鸣镝。千万事,从来急;天地转,光阴迫。一万年太久,只争朝夕。革命精神翻四海,工农踊跃抽长戟。要扫除一切害人虫,全无敌。

这首《满江红》的唱和,再次显示毛泽东对郭沫若的尊重和他们的深厚友情。

他们的革命友谊,可以追溯到20世纪的20年代。自1926年郭沫若与毛泽东在大革命中心的广州相会后,基于共同的理想和共同的追求,他们在并肩战斗中成为真诚的朋友。郭沫若对一代革命伟人毛泽东始终怀着深厚友谊和真诚崇敬。毛泽东十分敬重一代文化巨匠郭沫若的杰出才华和卓越贡献,赞扬郭沫若“乃文坛宗匠”,称道他的著作“大有益于人民”。

毛泽东一直关注郭沫若在学术领域的探索和著述,他们在诗词方面的唱和、切磋,尤其构成彼此交往中的重要内容。早在1945年,郭沫若步毛泽东《沁园春·雪》原韵填词二首,就开始了两位诗人的诗词交往。进北京后,彼此唱和日多。1961年10月,郭沫若写的七律《看〈孙悟空三打白骨精〉》,毛泽东就于11月17日写了和诗。毛泽东的和诗主旨和郭沫若原诗相同,都是借《孙悟空三打白骨精》这出戏以反对当时所说的现代修正主义,毛泽东的和诗只是不同意郭诗敌视被白骨精欺骗的唐僧的看法:“千刀当剐唐僧肉”,而有“僧是愚氓犹可训”一句。1962年1月6日,郭沫若在广州读到毛泽东的和诗,表示接受和诗中的意见,认为是“改正了我对于唐僧偏激的看法”。当天即步毛泽东原韵再和一首,其中有“僧受折磨知悔恨”一句。他把这首和诗寄给毛泽东,毛泽东读后,1月12日在给康生的信中说:“请告郭沫若同志,和诗好,不要‘千刀当剐唐僧肉’了。对中间派采取了统一战线政策,这就好了。”信中又说:“近作咏梅词一首,是反修正主义的,寄上请一阅。并请送沫若一阅。请代问郭老好!”其后毛泽东与人谈到“僧是愚氓犹可训,妖为鬼蜮必成灾”这两句,又说:“郭沫若原诗针对唐僧。应针对白骨精。唐僧是不觉悟的人,被欺骗了。我的和诗是驳郭老的。”

毛泽东敬重郭沫若诗家的才华,每有新作,常请他“加以笔削”。许多年来,郭沫若日益成为毛泽东创作生涯中最重要的诗友,也是解读、诠释毛泽东诗词,探索毛泽东诗词创作方法最有影响的专家。这些都已成为诗坛上的佳话。

毛泽东和词的修改和发表

1963年1月9日,就在这首和词写就的当天,毛泽东乘兴挥毫,即先书赠给正在杭州养病的周恩来一帖,并题上“书赠恩来同志”,又附笔告诉周恩来“郭词见一月一日光明日报”。同日还寄一帖给在北京的郭沫若和康生,在致康生的信中说:“一月三日信收到,大谢。郭词很好,即和一首,请郭老和你为之斧正。”和词当时虽未发表,曾在北京一些同志间传抄传诵。

毛泽东对自己所写诗词,一向要求极其严格,务须精益求精,总要字斟句酌,仔细推敲,反复修改,生前几乎没有一首是不经过修改就公开发表的。所写诗词,还向当代诗词专家、他的战友以及其他有关人员切磋请教,征询意见。无论何人,只要提得有理,他总是乐于接受的。如像1959年写的《到韶山》、《登庐山》两首七律,就与郭沫若多次切磋。1959年9月7日,毛泽东写信给胡乔木:“诗两首,请你送给郭沫若同志一阅,看有什么毛病没有?加以笔削,是为至要。主题虽好,诗意无多,只有几句较好一些的,例如‘云横九派浮黄鹤’之类。诗难,不易写,经历者如鱼饮水,冷暖自知,不足为外人道也。”

郭沫若看后,于9月9日、10日连写两信,提出一些修改意见。9月13日,毛泽东写信给胡乔木:“沫若同志两信都读,给了我启发。两诗又改了一点字句,请再送郭沫若一观,请他再予审改,以其意见告我为盼!”

《登庐山》前四句的修改,还吸收了臧克家的意见。这首诗原有小序:“一九五九年六月二十九日登庐山,望鄱阳湖,扬子江,千峦竞秀,万壑争流,红日方升,成诗八句。”接受当时湖南省委第一书记周小舟的意见删去。《到韶山》首句原为“别梦依稀哭逝川”,时任湖南省委秘书长的梅白建议将“哭”改为“咒”,毛泽东欣然接受,还风趣地说:“你是我的‘半字之师’。”这首诗的末句“遍地英雄下夕烟”,原来先后曾作“始使人民百万年”、“人物峥嵘胜昔年”,几经修改才成定稿。

毛泽东修改已经发表了的诗词的事例也有多次。有位外地读者写信给他,建议将早年已发表的《七律·长征》诗“金沙浪拍云崖暖”句中的“浪”字改为“水”,毛泽东复函采纳,并致谢忱。他在1958年9月文物出版社刻印的大字本《毛泽东诗词十九首》这首诗书眉上批注:“浪拍改水拍。这是一位不相识的朋友建议如此改的。他说:不要一篇内有两个浪字。是可以的。”又如1958年在《人民日报》上发表的《七律·送瘟神》。1966年4月5日胡乔木致信毛泽东说,这首诗中的“千村薜苈人遗矢”,读者来信建议将“苈”改为“荔”。毛泽东批示“可以”。当年9月人民文学出版社出版的《毛泽东诗词选》中,这一句就改为“千村薜荔人遗矢”。

这首《满江红》和词,也是经过反复推敲,多次修改定稿以后才正式发表的。

从笔者所见1963年1月9日、24日和2月5日所书写的三份手稿看,和词曾经多次修改。初稿上阕中的“欲学鲲鹏无大翼”,先曾改作“蚂蚁聚槐称大国”,最后改定为“蚂蚁缘槐夸大国”。原句只是一般地描绘出妄自尊大的样子,修改后,更加鲜明地勾画出目空一切、称王称霸的神态。至于“称大国”改作“夸大国”,则更含讽刺意味,使人感到“蚂蚁”的滑稽可笑。下阕中的“革命精神翻四海,工农踊跃抽长戟”,则改为“四海翻腾云水怒,五洲震荡风雷激”。临到年尾,该词编入人民文学出版社出版的《毛泽东诗词》一书及在1963年12月31日《人民日报》发表手迹时,又作了最后的修改:除了前述上阕“蚂蚁缘槐夸大国”中的“缘”字由“聚”改定外,还将下阕的“千万事,从来急”改定为“多少事,从来急”。经过修改,进一步提高了它的思想性、艺术性。

这年3月20日,毛泽东曾打算让《诗刊》公开发表。为此,他要秘书林克给《诗刊》主编臧克家写了一封信:

克家同志:主席嘱将他这首《满江红》词送诗刊发表。词内用了三个典即:‘蚂蚁缘槐夸大国’、‘蚍蜉撼树谈何易’、‘正西风落叶下长安’。请诗刊作注后,再送主席阅。主席词发表时,请附郭老原词。

这是一首反修的词,不知是否因为考虑发表的时机,其后他又改变了主意。直到这年12月间出版《毛泽东诗词》时才决定公开发表。他在12月5日写信给田家英说:“‘小小寰球’一词似可收入集中,亦请同志们一议。其余反修诗、词,除个别可收入外,都宜缓发。”足见他对这首和词的重视。

这首和词也和毛泽东其他诗词一样,不仅深受国内读者的喜爱,而且走向世界,在世界各地传播,产生了广泛影响。

1972年,美国总统尼克松访华。2月21日,毛泽东在自己书房里与他会见,进行了交谈。在谈话快结束的时候,尼克松说:“我想说,我们知道你和总理是冒了很大险请我们来的。这对我们也是一项困难的决定。但是,我读了主席的某些著作。我看到主席写道,机会来到面前时要‘只争朝夕’。”毛泽东听见他这样讲,笑着说:“只争朝夕就是他(指基辛格)。”

当天晚上,在人民大会堂举行的国宴上,尼克松答谢周恩来的祝酒词,又一次引用毛泽东《满江红》中的词句:“毛主席写过:‘多少事,从来急;天地转,光阴迫。一万年太久,只争朝夕。’现在就是只争朝夕的时候了。”……

看来尼克松不只是读过这首《满江红》。在他写的《领导者》书中,不仅称赞毛泽东在诗词上的造诣,感叹毛泽东的书法潇洒,字写得龙飞凤舞,毫无拘束。还说:“毛的意志力产生了他超凡的魅力”。“他最生动的诗篇是在长征的战斗中间和战斗之后写的。当他写到斗争——特别是激烈的斗争——时的振奋情景,他似乎提到了意志的锻炼,就像别人所说的肌肉锻炼的那种情况。他以这种品质鼓舞他的同志们去完成像长征这样史诗般的任务,因为这使他因而也使他们成了似乎不可战胜的人。”

有人硬说手迹“掺了假”

1966年末,决定在报纸上发表毛泽东手书的《满江红·和郭沫若同志》时,曾汇集了多份手迹。因为这首和词曾经多次修改,这些手迹中都有某些字句与1963年12月编入人民文学出版社《毛泽东诗词》的定稿不同。最后选定比较接近定稿的“一九六三年二月五日上午七时为江青书”的一份,也有三个字需要换补。颇费周折,才找全了他在别处所写的这三个字,手迹于1966年12月31日《人民日报》头版发表。

不意过了许多年后,有人在《炎黄春秋》杂志上发表文章,硬说其中换的“缘”字,是由别人代笔补写的,“给毛泽东诗词手迹掺(了)假”。这位作者在此文中绘形绘色地说:

一天下午,唐平铸说要发表毛主席草书的诗词《满江红——和郭沫若》。毛主席的书法潇洒、豪放,自成一格,能给人以激励和美的享受。但诗词中“蚂蚁缘槐夸大国”句中的“缘”字,是涂改后另加的。本来这样发表,更能完整保持和表达出毛主席手书真迹。不知道是不是哪个“大人物”的指示,唐平铸告诉,要把涂改处抹掉,重写一个“缘”字。他打电话叫来《解放军报》秘书处副处长高寄语。高寄语是1938年参加革命的老同志,自幼酷爱书法,写得一手“仿毛体”。唐平铸要高寄语按照毛主席书写《满江红》的笔迹和结构,认认真真补上一个“缘”字。高寄语肩负这样一个“光荣使命”,仔细地仿照毛主席的笔迹,写了好多个“缘”字,唐平铸选中了一个,询问了在场的人,经过制版和加工后补了进去。以后,各处都照样印制的毛主席手书《满江红》词中的“缘”字,其实并非真迹,而是这样造出来的。这个谜,早就应当揭开了。

尽管这位作者以这首和词“手迹掺假”的见证者自诩,说得好像有鼻子有眼,可惜满纸谎言,并不真实。

当年手迹发表时,笔者曾经参与其事,所知与其所述全不相同。因此,看到该文以后,曾于1994年10月15日写信给《炎黄春秋》编辑部,说明真相:

当时决定在报刊上发表毛泽东手书的《满江红·和郭沫若同志》后,找到的是他“一九六三年二月五日上午七时为江青书”的手迹。其所以需要补一个“缘”字,并非由于原手迹中的“缘”字是经“涂改后加的”,也不是“哪个‘大人物’的指示”叫“重写一个‘缘’字”。如果原来“涂改后另加的”有一个“缘”字,只须在制版时略作技术处理就可以了。而是因为:在原件中这一句是“蚂蚁聚槐夸大国”,当收入《毛主席诗词》(人民文学出版社1963年12月初版)前,其中的“聚”字已经改成了“缘”字。

当时正在“文化大革命”初期,毛泽东同志真正是“日理万机”,十分繁忙,不宜为此事去烦扰他,同时因他年事已高,医生劝他少用毛笔写字,他在这时书写、批示文件早已改用铅笔。于是,便请中央办公厅的同志查找他的手迹,始终没有找到他用毛笔写的“缘”字,最后找到《七律——和郭沫若同志》的排印清样上,其中一句“今日欢呼孙大圣,只为妖雾又重来”中的“为”字,他用铅笔改成了“缘”字。便把这个字拍摄下来,所幸经过“十年浩劫”,那时拍摄的这张照片“失而复得”,在笔者的冤案彻底平反后又退还回来,至今仍在。

因铅笔字笔划较细,与毛笔字不好搭配,不能直接嵌进去换掉原先的“聚”字;又不能请别人“代笔”“另起炉灶”,便请人用毛笔在这个铅笔写的“缘”字基础上,仿照毛泽东同志的笔迹“加工”。现将前后三种原件摆在一起,即能看出这个字比别的毛笔字“与众不同”,而和铅笔写的“缘”字“略同”。(附图第一幅,是原来书写的“聚”字;第二幅是那个用铅笔写的“缘”字;第三幅是用毛笔加工后发表于报刊的“缘”字。)

虽然只是一个字,究竟是否“掺假”也是大有关系的。何况此文的小标题写着“给毛泽东诗词手迹掺假”;文中又说:“以后,各处都照样印制的毛主席手迹《满江红》词中的‘缘’字,其实并非真迹,而是这样造出来的。这个谜,早就应该揭开了。”而且,贵刊编者还在本文前面用黑体字标出:“毛泽东手迹《满江红——和郭沫若》中有一个字并非真迹……”

这事本来并不是什么“谜”,经过这么一渲染,反倒真成了“谜”。希望借贵刊一角发表此信,以正视听。

《炎黄春秋》1994年第12期发表笔者这封信的时候,标题是《毛泽东诗词手迹掺假了吗?》

其实,这篇文章的作者并不知道,《满江红》手迹发表时另外还改换两个字:当时所据手迹下阕“千万事”,定稿已改作“多少事”。其时又从毛泽东手书的《沁园春·雪》“江山如此多娇”句中取“多”字,从他手书宋代诗人程颢所作《春日偶成》末句“将谓偷闲学少年”中取“少”字,同时移用。

《光明日报》更换报头的风波

写到这里,我还想起请毛泽东给《光明日报》题写报头的事。1967年1月1日,《光明日报》得以换用毛泽东手写的报头,是同这次发表毛词《满江红》手迹直接有关,而且由此引起了一场风波。

毛泽东的书法艺术造诣很高,功力深厚,是举世公认的。他的笔力苍劲洒脱,气势磅礴,为国人所喜爱。我到报社工作不久,社内外许多同志和广大读者,多次提议换用毛主席题写的报头。1964年夏天,我曾为此专门向毛泽东同志写过报告。开头他认为原先用的报头是郭沫若写的,曾说:凡是报上用的鲁迅、郭老写的报头,都不再给写。情况并非这样,郭老只题写了《文学遗产》专刊的刊头。经过说明以后,仍然没有应允,这事便拖下来。

一直拖到“文化大革命”来临的时候,《光明日报》的报头还没有换。“文化大革命”开始后,所有报纸坚持正常出版都不容易,形形色色的“造反派”,不断地向报社找茬闹事。一张报纸印出来,尽管没有什么大问题,造反派也会“在鸡蛋里挑骨头”,把本属正常的事情加以歪曲,无限上纲,到报社闹事,力图迫使报纸停刊。报社内部的造反派往往火上加油,力使事态扩大,以便乘机夺权。例如,随着运动的深入发展,对毛泽东的个人崇拜急骤升温。有些造反派常对各报版面上刊用的有关毛泽东的新闻、诗文和图片的位置高低,所占篇幅的大小以及印刷是否清晰等等,横加挑剔,上纲上线,动辄扣上“反对伟大领袖”的帽子;甚至在其所刊版面近旁印有造反派认为“欠妥”的图文、标题,或者毛泽东照片背面印有什么他们胡猜乱说的“不吉祥”的内容,都会有人到报社来“造反”。

尽管各个报刊编辑部无不兢兢业业,小心翼翼,防止在版面上出现会被抓住“小辫子”的差错,还是难免会有灾祸降临。俗话说得好:“欲加之罪,何患无辞?”他们想要闹事,总能随便找到一个“由头”的。有一些造反派,当时对于《光明日报》,就曾拿它的报头做文章——因为那时出版的全国范围发行的报纸报头很少不是毛泽东题写的。

当时听说造反派要拿报头的事来“造反”,编辑部有些同志感到紧张。本来,我们换用毛泽东题写报头的愿望始终没有放弃。如果早日实现这个愿望,也就可以消除那伙人找茬的一个“由头”。但是,众所周知,当时毛泽东特忙,不想再为此事给他添麻烦。

赶巧这时正在准备发表毛泽东《满江红·和郭沫若同志》手迹,汇集起来的几份手迹中,在我收藏的毛主席1963年1月24日所写的手迹词末,写有“郭词见一九六三年一月一日光明日报”。经与一些同志商量,我们先前曾写报告请毛主席题写报头,现在若将这份手迹中的“光明日报”四字制成报头,征得他的同意从1967年元旦启用。估计送他审核,是会同意的。

1966年12月下旬,就以其中的“光明日报”四字制成横、竖两块报头,并将所制报头清样于12月26日,在毛主席73岁生日那天,送请他审阅后,自1967年1月1日起启用。一直沿用至今。

这原是大家盼望多年的事,报社同志和广大读者看到换了新报头,都很高兴。其后不久,林彪、江青掀起了“一月夺权”风暴。早已失控的动乱骤然升温,那些已被强烈权欲扭曲了灵魂的“造反派”头头,无不急起“紧跟”。报社内部某些造反派和报社外面觊觎舆论工具的造反派头头,如像蒯大富、聂元梓之流勾结起来,教唆那批“造反小将”就此事找茬闹事。不过其时的由头,却从“为什么至今还不换用毛泽东题写的报头?”变成了“为什么偏在这个时候改换报头?”硬说其间藏有什么“计谋”,是要拿这个去压造反派。他们炮制了种种谣言,有的说新报头是从毛泽东手迹中拼凑起来的,甚至说是背着毛泽东伪造的毛主席题字云云。

其实,这些谣言捏造得并不高明。换用报头的情况,原是报社编辑部和印刷厂的工作人员全都知道的,所谓从毛泽东手迹中拼凑起来的胡说不攻自破;变换报头乃是报社同志和读者多年的夙愿,并非一时的“计谋”,也是众所周知的事。而且,报头是每天都在报纸最显眼地方刊出的,笔者先还曾为题写报头的事给毛泽东写过报告,改换以前如未取得他的同意,岂有不被发现的道理?他们如此胡搅蛮缠,毕竟不得人心;就此捏造的谣言,也无人肯信。因此,鼓噪一阵,也就偃旗息鼓,但也有一些人并不就此罢休,一有机会,又来兴风作浪,致使本属正常的事情,却给人们留下一团迷雾。

果不其然,过了30来年,“造反派”的阴魂不散。因见当年他们亟欲置于死地的笔者居然生还,即又以此事为由头对笔者大张挞伐泄愤。他们重又拣起那些早已破灭的无中生有的谣言,重复那些已被当众宣布“推倒”的“诬蔑不实之词”,暗放冷箭,对笔者进行人身攻击。

1996年5月,有人化名写作题为《报头变换,光明日报曾起风波》的文章在某刊发表,对于本已报请毛泽东同意于1967年元旦换用报头一事再次进行了歪曲和攻击。

这篇文章开头一段就有两个大错:一说《光明日报》“在这半个世纪中,报头的字体只变了一次”。实际是变了两次,此人根本不知道这个报纸创刊时的报头是谁人所写,已在1957年变过一次。又说“变为现在这次毛主席的‘集字体’”,这正是笔者在这里要驳斥的捏造。至于这一段末句所谓“光明日报报头字体的变更,却蕴藏着一般正常人难以想像和难以理解的内情”,则是这位“非正常人”的作者故弄玄虚,妄图愚弄正常人的头脑,是其炮制此文的目的所在。

文中主要重复当年鼓噪的两点。一说调换报头,“是暗示世人毛主席肯定现在的光明日报及报社的主要负责人”,是想“在毛主席的大红保护伞下面”“度过难关”。再就是编造说,采用了“一个现在看来是等而下之的办法,从毛主席的书信文稿中选取‘光明日报’四字用于报头!造成亲笔题字的假象。反正局外人,特别是老百姓只认毛主席的字,不会知道也弄不清其中有什么‘机关’的。选来选去,终于在‘文革’前毛主席给郭沫若的一封信中,选出了这四个字”。

这些编造毫无根据,不值一驳,前文已说过了。好在笔者收藏的这份毛泽东所写的《满江红》手迹还在。这份手迹的原件写在16开大小的宣纸上,共计12页,“郭词见”“光明日报”是末页的最后两行。从1967年至1975年,笔者因受林彪、江青反革命集团迫害,曾被投入秦城监狱。8年冤狱期间,所有文件均被中央专案组搜去。及至笔者冤案获得彻底平反后,中央办公厅退还文件时向我说明:根据中央征集毛主席手迹规定,所有手迹均应上交,给一份复印件交收藏者保存。但将手迹末页的“光明日报”字样和该报仍在沿用的报头放在一起,加以对照,自能了解有关此事的真相,看出谣言的荒谬。

至于此文多处编造毛泽东没有说过的话以及某些违背事实的谎言,明眼人一看自明,就不必再说了。

摘自:《党史文汇》2004年第12期

---------

穆欣(1920年7月11日-2010年9月3日),原名杜蓬莱,河南省扶沟县下坡村人。

1936年1月,考入河南省立百泉乡师范学校。1937年1月,奔赴太原参加牺牲救国同盟会、山西青年抗敌决死队第二纵队、山西第六区行政督察专员公署教育科长。1938年,在吕梁山创办《战斗报》。1940年参与创办《抗战日报》(后称《晋绥日报》),任通讯采访部主任。

1957年11月,调光明日报社工作,先后任副总编辑、总编辑。文化大革命期间,担任中央文化革命小组成员,1967年被打倒入狱。

1979年12月,调任外文局副局长,1980年7月,兼任人民画报社社长、总编辑。

1984年4月离休。2010年去世。

-----

【毛泽东书赠周恩来的珍贵手迹】