【月末画廊】- 2011.12 -人物肖像、景观、摆拍

【月末画廊】- 2011.12 -人物肖像、景观、摆拍

摄影最吸引人的地方,似乎是给人以很深的真实、自然、写实的感觉。 但是其中陷阱不少。如果想要反映人物真实面目的肖像,怎么拍? 如果想要反映人们眼中风物景观的真实面貌,又怎么拍? 如果俺胸有成竹、主意无穷,对反映真实不敢兴趣,喜欢导演、摆拍,那又该怎么拍?

这些问题给了我无穷的困扰。

1。人物肖像

回想我们拍照的初衷,多半是为了纪录美好的时光。但是要真实纪录,却不是一件简单的事。 比如,为了得到一张皆大欢喜的照片,大家会围一块儿说“茄子/cheese”。 可是看照片时,谁能洞察到当时的实情,是众人在一起颂读几个台词 – 当时拍照的根本目的就是要制造大家笑容满面的错觉。又比如说,电影明星光环璀璨,拍他们的生活照、花絮照,一定是既具挑战性, 又有成就感。这些专业演员,都天资聪明、绝顶到头。如果驾驭得好,一定会非常合作。 要想拍出精彩效果,就看影师的了。

不过,如果想要了解巨星们卸妆后的真人相,那就可能难上加难。这些专业演员老奸巨猾,很会看人。 要是在那儿跟着演戏,俺可能是被骗了也没觉着。

要真实,不容易。

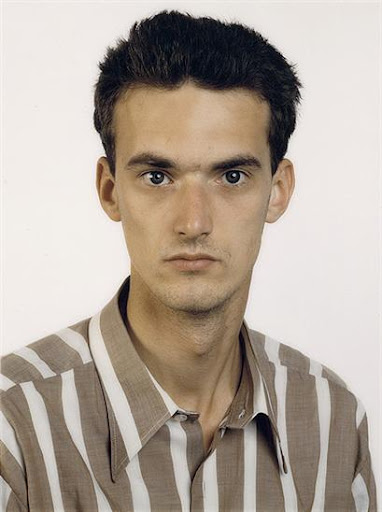

可也有人似乎琢磨出了一套招数。他们专拍一种中性表情、类似护照相片的头像。 用这标准像的拍法,连拍很多人,然后整理成组。人物冷冷的,照片有些像谜一样的让人猜不透:

|

|

| . | . |

|

|

| Thomas Ruff | . |

Thomas Ruff在80年代拍了很多这种大/中画幅相片。Ruff特意让被摄者穿平常衣服, 持中性表情。强光,无阴影、无层次。也无动作、无事件。目的是力求客观化,拍的也都是些平常人。

拍法是构图尽量简化,杜绝歌颂。拍时不与被摄者认同,也不作导演,并和参与感划清界线。 通过给被摄者充分时间反思,让其自行决定如何上镜,来达到展示被摄者个性的目的。

虽然拍时避免融洽沟通,其结果是观者往往有直觉感受,感到在和被摄者进行私密谈话。

Ruff成长于日光灯下的70年代德国。不露城府,抓不到把柄, 是当时对付冷战时神经过敏、追捕闹事学生的西德警察所必须的态度。

这种拍法,和明星、广告、时装、歌唱、庆祝、抒情的肖像(如Sally Mann式的)反其道而行之, 也和新闻、记实(如Eugene Smith、Sebastião Salgado)逆向而行。 这种超真实的巨幅照片,拍好了,模棱两可,耐人寻味。可以既平凡,又特殊,既公事公办,又深入内心。如果抓住很多人拍肖相,积少成多,不就给整个时代、社会作了一次比较文学, 作了入木三分的刻画了吗?

这里彩色、大/中画幅是关键。当放大挂在墙上后,这种照片在细节信息量上与山川、海洋、 风暴等风光大片有异曲同工之妙。总而言之,让社会面目不清的普通人,通过海量的数据, 无限的细节,瞬间让观者不知所措,从而轻而易举地使其就范。

又比如Dawoud Bey拍的中学生毕业照系列:

|

|

|

|

和美女英雄照相反,这里拍的不是明星的独特魅力。 相反,源自种种刻板模式的寻常人物,是一个个普通的社会人, 是拍照时流行文化和时尚打扮的各式各样的受害人。 但这种巨大清晰、鲜活彩色的大幅照片,反映的又是一个个活生生的个人。

别小看这种放大版的护照相片。仔细想想,不光被摄者,观者也是参与者。 不仅被摄者被审视,观者也受考验:我们各自不同的社会经历、环境习俗,对异性、 同性、不同年龄断的观点、想法、吸引、好奇程度、 成见、预期也不尽相同。每个人,可能都有自己不同的解读。一切似乎都那么模棱两可。

从根本上讲,这和个人自我的身份、认同有关, 也和被摄者与观者拉开的距离有关。认同与距离,拉拉扯扯,无限有趣。

再看几张游莉拍的东北风情照

|

|

|

Alec Soth的几张变奏:

|

|

|

|

还有几张占领华尔街的:

|

|

|

|

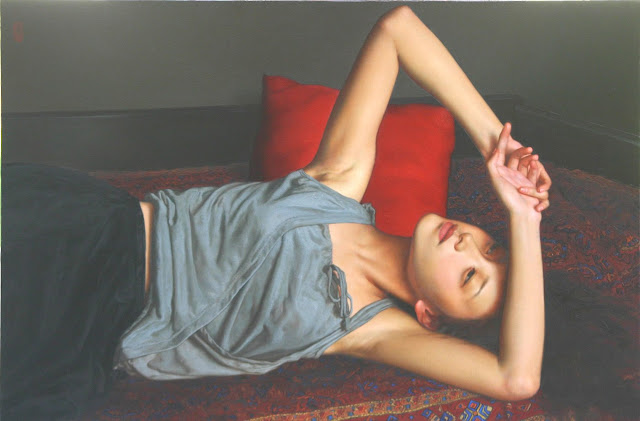

可以拍躺着的:

|

| Hellen van Meene拍的。 |

|

| 油画出身的李貴君拍的。 |

同Alec Soth一样是出身明尼苏达的沈玮甚至喜欢剥掉衣服的伪装:

|

|

|

|

|

|

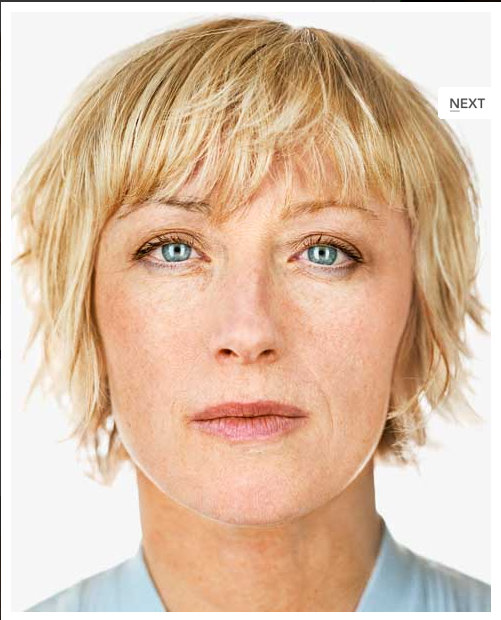

回到拍演员。有位Martin Schoeller,早先给Annie Leibovitz帮忙,现在纽约拍杂志。 他对巨星名人、贩夫走卒,一视同仁。想法很禅:给每人只剩下赤脸相见的狭小空间。 完全没有服装、道具、环境、职业背景、社会地位的干扰。很民主地用同样的技法为不同的人拍肖像。 他专门纠缠住一个根本问题不放: 个人与个人之间有什么本质上的不同?是什么东西反映其内在? 他拍时不顾他人,尤其是被摄人的想法,拍摄时只求忠实自己的这一理念。目的是要作比较文学。

用的是4x5大画幅或6x6中画幅, 中长焦。薄薄的景深,几分钟的时间。 想要抓住狡黠专业演员的真人相,十分不易。

|

|

| Angelina Jolie | Cindy Sherman |

这种拍法和广告、时装、婚纱虽然技法上有相同,但目的截然相反,不是美化、 梦想、庆祝,没有高深的灯具、后期,不用夸张的广角, 而是直直接接,求人以真实面目。

1。1 陷阱

但是这种拍法只是一种手段,有很多危险的陷阱。

比如, 会有让摄影师据高龄下,把对象加以物化的危险。 还可能会自觉不自觉地反映被摄对象受制于摄影师的尴尬局面。

这种摄影也可能蜕变成为分类、监视、控制的工具。 以前殖民者以人类学的名义把落后人种一排排拉过来,拍标准照、量头骨尺寸。这种猎奇拍法, 除了在一些随意的旅游照、少数民族风情照中还能看到一些踪迹,早已被大多数人唾弃了。

(我能找到的最艺术性的这种“东方主义”的反面教材,是Bertolucci九十年代拍的美国人在摩洛哥的电影 sheltering sky。充满了对他者的想象,对他人的制造。如果以柏柏尔人眼光来看,就会觉得无比愤怒。)

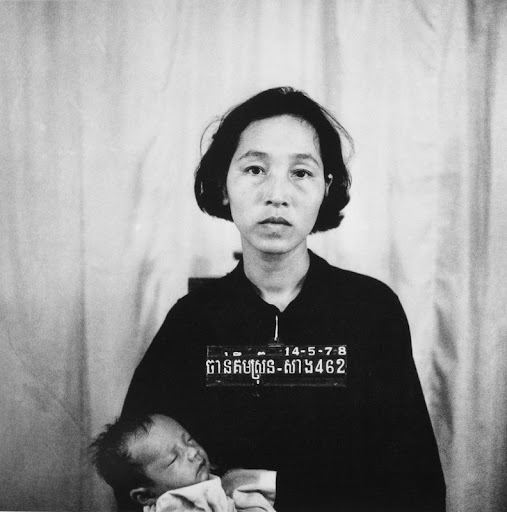

下面这几张很沉重:

|

|

|

|

这是一个很极端的例子。是几年前看到有关柬埔寨摄影师尼恩(Nhem Ein)毛骨悚然的故事。 尼恩9岁加入柬共部队文工团,在还是16岁半大孩子的时候,受派遣来华培训7个月,专学摄影。 回国后,担任柬共扫除金边城市资产阶级运动的摄影师。

他的任务,是单独作业,给即将被处决的“坏分子”用光考究地拍大画幅的标准照。 每当取下遮眼布后,犯人们问他何罪之有,他总是避而不答地告诉他们,“头摆正,严肃笔直地往镜头看”。这种拍法,形式上和Thomas Ruff80年代有很多相似之处。拍完这些照片后不久,不知情的被摄者就被枪决了。

怎样才能避免这些陷阱? 一个关键,是要让被摄者与观者感觉有很多相似之处,对之好奇, 有一定的共鸣、认同感,不让人觉得他/她与我有异,是另类。换而言之, 是让观者能看到自己的影子、自己的故事。在当今的全球化、移民、互联网的世界,这点似乎不难。

一个更根本问题是,这种拍法,能够达到真实吗? 拍摄时虽然不过分指教、导演,但所必须的对象取舍,主题选择,不可避免地反映了摄影者的图谋。 由于被摄者都那么相似,摄影师和观者的主观感觉、理解、主张被夸大,跃然纸上。

而且,人类生来就有孤僻的一面, 不可能那么容易就被另一个人随时随地彻底理解,常说的soul mate也不是那么好找的吧。 只通过对人脸、身体在某一时间的细节描述,就能反映出一个人的真实灵魂吗? 这种拍法, 真能脱离制造假象吗? 这和时尚摄影所追求的捏造本质上有多大的不同?不添油加醋就不错了吧!

不管怎样,从古到今的摄影师坚持不懈,还是想找到人、时代的真实面目,包括自己的真实面目。

2。 风物景观

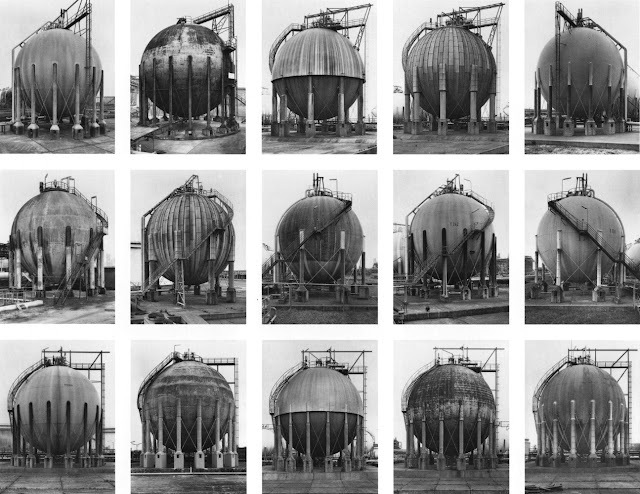

这种人像拍法,据考据,是从一对德国夫妇那儿开始的。 Bernd Becher 和 Hilla Becher夫妇从50年代起,很严谨、刻板地专门选无阴影的阴天,临床式地用 8x10的大画幅给消失中的德国工业景观拍照,拍了一大串类似科学记录片的相片。 水塔、仓库、熔炉、油罐等众多工业建筑,成为无名雕像,被留下了记录。 德国人自古拘谨,还真不假:

|

|

| Becher | Becher |

他们的学生,创造性地把这想法用在拍人上。

这其实是一个循环。Becher夫妇拍厂房是效法August Sander。 Sander是19世纪末、20世纪初德国一位很火的影楼影师,估计跟现在的顶级婚纱影师差不多。 他拍完商业照后,有组织、有计划地拍了一大堆的人像照。他追求真实,不喜欢骚首弄姿、 道具、假背景。受当时解剖学的影响,他想科学性地为二十世纪的德国整个社会、 各行各业的人们留下真实记录。比如这两张:

|

|

不过另一种考据,则认为这位才是此类肖像的祖师爷:

加拿大多伦多的Edward Burtynsky揉入NG的风格,继续拍工业建筑。比如这几张浙江船厂 - 国有资源又被外国人先瓜分了。

|

|

|

| Edward Burtynsky 浙江船厂 |

还有:

和

这下面几张法国人Alain Delorme拍的上海。这几张不用担心外国人抢夺资源。 人力车上如山的工业制品、构图元素都是他老第是用photoshop工业化批量制造出来的:

|

|

|

|

|

|

| Alain Delorme, Manufacture Totems. |

还有原来学建筑的梁思成,是这么冷冷地拍都市的:

|

|

| La Paz, Bolivia | 深圳 蛇口 |

|

|

| 香港 九龙 | Nairobi, Kenya |

拍人也可以像拍城市一样大场面地拍。和Thomas Ruff同是Becher夫妇学生的这位Andreas Gursky有很神的空间、色彩感,比如这张巨幅的:

咱们国人也已觉醒。那位无忌网上诲人不倦的老魔,正开车很有路数地在全国搜拍有红五星的革命建筑。看他的 红星系列。

刚想到应该有人拍拍中国的天主基督堂 - 不可让外国人占先 - 才发现老魔那个也拍。那好, 俺觉得中国的道观、清真寺应该也有人拍才对。 什么主席雕像、防空洞、儿童乐园、人行天桥,依我看,都值得拍。 俺这下好像真有门了。不用逃离尘世, 不用爬珠峰、下死海,跳降落伞去南极北极寻找那仙境。 这个现世丰富多彩,待俺将来进了大、中画幅,就地取材,猛拍脑门,没准也能拍大片。

当然,没那么简单。现在摄影大潮下,拍片容易,决定拍什么题材难。 拍照片的目的、 命题是什么,事关重大。没有内容,什么形式、技巧也会成为皇帝的新衣。 简简单单集邮爱好者一样地拍一些顺手的、轻而易举的题材,为记录而记录,恐怕很快会令人厌倦、令己厌倦。Becher当年是对工业废墟有感,他的徒弟们是对当今全球化的种种现象有触。 为了感染力,他们不当激进分子、不做投入的愤青, 而是含蓄地、拉开距离地,为当今历史拍下一张张的见证。

3。 摆拍

这种人像、景观的拍法,可以说是很取巧。拍的好,可以不留痕迹地让丰富多彩的真实世界来做自己的演员。

是不是这特没想象力?有一种说法,认为想象力和童年时代办家家的经历有关。 如果俺想象特别丰富,那就要找上模特,布上灯阵,华丽的服装、道具, 无穷地演义童年的梦想、青春的梦幻、武侠的情怀、烟酒茶后的哲思。再不济, 俺可以重温旧梦,把毕业照、结婚照,再演绎一遍。不过不能再等了, 再等几年就会有点不伦不类了。

如果有这无尽的想象力和技能,喜欢闪光、后期和设计,那俺还可以在商业、广告、 婚纱领域里大显身手。像西班牙的Xanti Rodriguez:

和这位25岁马来西亚/英国的婚纱大师Keda Z. Feng:

把那美丽的世界,专业性的加上无限想象,编织梦幻无穷次方,只要最后有人买单。

假象就假象吧。要不干脆将计就计,制造假象。 除了技术上的问题,这难的还是如何选材,要说明什么主题。无论如何要深思而后行 - 影师的思想、理念,甚至观点、主张,高下立马可见。

千万别像我,土土的只想到李逵、林冲、韦小宝,最多是Kerouac也没毕业, 也不要像俺家LD,憨憨的只想重拍一次婚纱或毕业典礼, 或再过一把上海30年代的瘾。

大可把现实中好笑、好玩、荒谬、不合理、病如膏肓的一切,或个人感受深刻的东西排演一遍 -这种题材不会少吧? 看flickr上这位 EW Foss 玩得挺欢:

如果俺特有表演天才,就应该再琢磨一下上面站Jolie边上的变色龙演员Cindy Sherman拍的照片。 不列松不是要决定性瞬间吗?Sherman就用摆拍制造出像电影里抽出来的瞬间剧照。 她完全摆脱约定俗成, 化妆成电影明星、历史人物,想当谁就当谁,把人与社会、表演与现实、前台与后台、 道具与服装、观众与演员,当红的背时的、社会上的种种时尚流行、陈规陋习, 统统歌颂/模仿/嘲讽一番。简简单单租来的服装, 姿势摆一摆,灯光照一照。相机打开,延时自拍,不用模特,自我表演。据说连助手都不用,特省费用。 关键是有点子!

不过俺不能依葫芦画瓢,得服点奇药或猛药,想想怎么把她打败 - 至少她现在青春不在,只能演义老太太 - 应该是把所有当时年青时没想到的角色拱手让出了吧。 还有,有关中国的事,冰山还没露出一角呢。琢磨琢磨看,一定题材不少。

怎么,拒绝诱惑? 拒绝文化贩卖? 她老人家拍的照片最近可是卖了$3百20万的, 只比Gursky的少点。

来自汉城的Nikki Seung-hee Lee李承姫在纽约早先是学时装的。 她可能以前办家家时就是高手,成长后还是有无尽的想象力, 为自己发明了种种奇怪的身份。

她对什么是自我、个人身份的多样化感兴趣。她后来用导演、虚构、捏造的方式, 讲述了一个个故事。 她的照片,来源于不同的社会族群、各种式样的刻板模式。 她猛下苦工,和被演绎的对象打成一片,不知不觉地水乳交融(只有一次是专业化妆成退休老太 - 年龄差别太大)。 她精心谋划,小心翼翼地安排画面、相机,拍之前就已胸有成竹。 然后实地演出,请人用袖珍机用扫街方式抓拍。她在所有相片中作主角,达到演谁是谁的境地。

|

|

|

| 退休大妈 | 白领 | |

|

|

|

| 西裔青年 | Hip hop | |

|

|

|

| Hip hop, 2. | 中西部大妈 | |

|

|

|

| 朋克青年 | 滑板少年 | 阔太太 |

|

| 西裔青年 |

|

| 维加斯舞娘 |

李承姫关心的问题是,“我到底是谁?自我是什么东西?”。这似乎是一个永恒的话题。

4。 延伸

谈到的所有这些,都是前人已经走过的路,已快到头了。潮水在退, 如果不想走老路,唱卡拉OK,还得有新思维。

很羡慕那些有天赋、心中有激情的高人。对他们而言,一切可以不理不睬。胸有好照片,挡都挡不住。 像这位2011莱卡新秀黄京,用一个破旧的、十万发以上、不带测光表的M4-P拍的:

|

|

|

|

|

|

|

|

科学进步,早已远离解剖学,现在连人、鼠之间的差别都能够量化。Sander、Becher、还有他们的徒弟,已将摄影中的解剖学用到了极致。那摄影中的双螺旋DNA,由谁来发现、创造? 我不知所措, but may be you will have a shot?

谢谢点看!

虫庆通勤,写于2011年12月。【月末画廊】- 2011.11 - 环境人像- 啊扑

【月末画廊】- 2011.10 风光小品 (Intimate Landscape) - JohnFan

【月末画廊】- 2011.09 - 吴聚

【月末画廊】- 2011.08 - jzz

【月末画廊】- 2011.07 - ic54321

【月末画廊】- 2011.6 - 珞珈山2010

【月末画廊】- 2011.5 - palmdodo