汪翔

随便想想在一个基督徒占主导的国家,小时候,乔布斯的父亲一度想让自己的孩子信奉基督,让他心目中有个值得自己惧怕的上帝。乔布斯从小就天不怕地不怕的个性,让父母亲开始担心,甚至是害怕。只可惜,只知道鹦鹉学舌,不知道如何通过自己的理解来传递上帝福音的愚蠢牧师的自以为是,最终硬是活生生的将乔布斯赶出了上帝的怀抱。

基督不值得自己信奉,那么,该找个什么样的宗教来满足自己对信仰的需要呢?多年的寻找,最终让乔布斯和佛教越走越近。这种走近,得益于在加州传递福音的来自日本的禅师铃木俊隆,也得益于在里德学院遇到的一些人和事。

在自己心智成长和成熟的关键时刻,乔布斯遇到了关键的人和事。

乔布斯进入大学是在1972年的下半年。那时候的美国校园生活,在1970年代开始时,已经发生了不少的变化。几年前打得热火朝天的越战,和从亚洲前线不断传来的死亡与伤残消息,不断的冲击年轻人敏感的神经。

对伤残和死亡的恐惧,对于政府征兵政策的抵制,一度成为美国校园文化的主体。随着越战的降温,目标明确的校园折腾,似乎是在一夜之间,让大量的美国大学生们失去了反抗的目标,也迷糊了人生的目的。

校园政治激进主义热潮的慢慢消退,被寻找未来人生目的为主题的宿舍卧谈会所取代。从这时开始,人们谈论更多的,是自我实现。对于国家前途的关心,被对于个人利益的关注所取代。于是,哲学,就成为很多人喜爱谈论的话题。就是在这种背景之下,乔布斯阅读了大量的关于精神和心灵方面的启蒙著作。

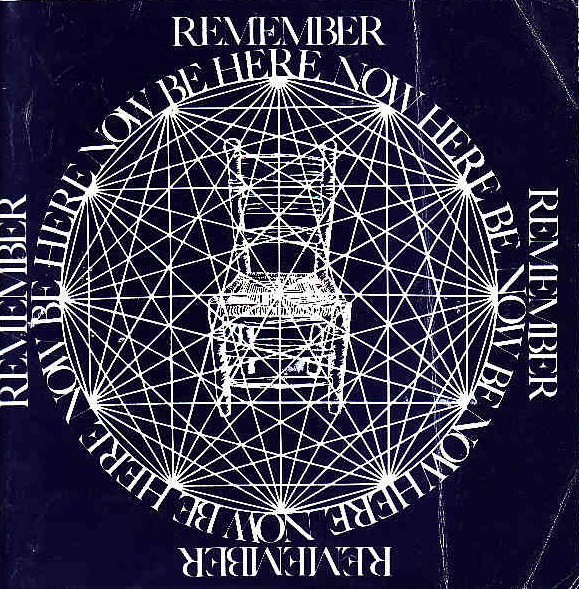

《此时此地》(Be Here Now),是在乔布斯口里“意义深远”、“改造了他和他的很多朋友”的一本书。这是一本介绍冥想及致幻剂的“美妙”之处的书,谈论的是如何有效的使用致幻剂,并且如何通过这种使用,来让自己体验精神上的自我感知,来让幻觉引导自己去感知一个不同的精神世界的问题。很多年轻人在那时候对于作者的观点极为信任,乔布斯就是其中之一。他的很多朋友,也是因为对于这本书内容的兴趣而结识和呆在一起,成为“志同道合”的朋友。

该书所强调的是:人生的目的不是你所取得的成就,而是你走过的过程,是你人生一个个经历所给你带来的体验。

这一人生哲理,一直被乔布斯在后来一再强调和重复。

因为对佛教禅宗、迪伦和迷幻药同样热爱而走在一起的第一个朋友,也是最重要的朋友之一,是和他一起走进大学的丹尼尔·科特基(Daniel Kottke)。

如果说,在后来的乔布斯人生中,他的一再成功得益于他身上所体现出来的王者霸气的话,那么,造就这种霸气的,除了他自身的原始因素之外,他父母亲的宽容和纵容,自然是第一个要素。如果他的父母亲在他很小时候开始就对他严加看管,好好实施家法,那么,他的固执己见和霸道之气,自然就会被消除不少。但是,他的父母亲对他采取了放任自流,任其发展的态度。

随后,让他的这种个性在社会上还能够走得开来的人物,第一个就是这位科特基。随后在有了苹果公司之后,他本来还找了一位CEO斯卡利,想通过挟天子以令诸侯的手段,来达到同样的目的,结果,却因为这样那样的原因而没有成功。如果后来的乔布斯能够有更好的技术水平,如果斯卡利能够像这位科特基一样软弱一些,乔布斯的人生也会是很不同。但是,就是斯卡利的不软弱和不愿意被软弱,最后才打造了一个有从失败之中再次站立起来的真正王者,乔布斯。

丹尼尔·科特基

在进入里德学院之后的不几天,乔布斯就在一次偶然的场合认识了科特基,并且,又因为共同的兴趣,很快就成为知心的朋友。就是由于和乔布斯的相识相知,科特基这位来自纽约一个经济条件不错家庭的,聪明、说话温和而又充满童心的大孩子,最后以电脑工程师作为职业。1954年4月出生的科特基后来追随乔布斯,成为苹果公司编号第十二的,公司最早的雇员之一。他从1976年开始,就在乔布斯的车库里为苹果一号做测试工作。随后,还和乔布斯一起设计和开发的苹果二号、丽萨以及麦金塔电脑。

科特基回忆说,在里德学院第一次见到乔布斯时,发现他是一个孤单没有朋友的人。随后不久,由于对佛教的共同兴趣,他们很快就走到一起,成为知己。

乔布斯喜欢欣赏音乐,可是,自己却玩不好任何一样乐器。兴趣广泛,学而不精,是那个时候乔布斯的特色之一。与他不同,科特基不仅热爱音乐,同时还能谈一手好钢琴。

科特基是乔布斯在里德学院结识的第一位朋友,也是乔布斯保持了一辈子的好朋友之一。从他和科特基长期的友谊来看,乔布斯也不应该是人们想象的那种“不值得结交”的人。乔布斯有种内在的个人魅力,他只吸引他想要吸引的人。做他的朋友,要么得比他更优秀,最好是同样优秀,并且还乐意老老实实的向他称臣!

在里德学院,乔布斯还做了一件丑事。为了获得女孩子的欢心,乔布斯可以说是不择手段。而且,很多时候他所使用的不择,甚至都让旁观者难以说出口,更不可能做出来了。

到校园不久,他就发现了一位漂亮、乐观、性格温和、气质不凡,而且还非常聪明的同龄女孩,伊丽莎白·霍姆斯(Elizabeth Holmes)。第一次见面,他就喜欢上了对方,可是,他的不修边幅和粗野的举止,让家教严格的伊莉莎白对他没有感觉。于是乎,他就用更为粗野的手段来吸引她的注意。

伊莉莎白的父亲是IBM的工程师,家境不错。高中时,为了尽快的离家独立生活,她直接在高中三年级就跳级进入大学就读。

进入里德学院之后的乔布斯,经常是赤着脚,除非是在积雪很深的时候。同时,他也不洗澡,不刮胡子。带着浓重的体臭,胡子拉碴的乔布斯,很难让喜欢精致的伊莉莎白看上眼。在一次入校不久的舞会上,乔布斯和一位男士谈了几句之后,就走到伊莉莎白面前,问她:“你会和我刚才说过话的那位男人上床吗?”

“什么?”伊莉莎白开始气愤。

“一百美元怎么样?”不知趣的乔布斯继续挑逗。

“你以为我是什么人?!”一贯文雅的伊莉莎白吼叫了起来。

“我们知道你是什么样的人。我们只是想知道你的价码。”乔布斯继续恬不知耻的自说自话,丝毫不在乎伊莉莎白的感觉。

随后好几个月,伊莉莎白拒接和乔布斯说话。

在之后,她们成为好朋友。而且,一度,伊莉莎白还是科特基的女朋友,但是,却没有成为乔布斯的女朋友。

“享受精神上的探索,不再追求物质上的享受”的共同“理想”,很快就将乔布斯、科特基和伊莉莎白连在了一起。在里德学院的那一年半,乔布斯和他们两位呆在一起的时间最多。他们一起搭便车去外地玩,一起参加宿舍里关于生命意义的冥思聚会,一起去当地的寺庙参加爱心活动,并且还在周末一起徒步好几英里,去一座禅宗中心吃免费的素食。在好长一段时间,那餐免费的素食,就是他们一周中唯一的一顿饱餐,也是他们记忆中最美味的饮食。

从那时开始,他们对于禅学开始痴迷。

入学之前乔布斯以为,评自己的聪明,在里德学院是能够很容易混下去的,就像自己在中学一样过的轻轻松松,也能搞个不错的成绩并且毕业。

但是,很快他就发现,这只是自己的一厢情愿和自以为是。他没有想到,这所看上去颇为普通的学院,还有非常严格的基础课要求。按乔布斯的活法,他根本就没有办法获得必须的学分,完成学业。于是,很快,他就理智的选择了放弃。

学得辛苦,课程又不是他所喜欢的,学费又贵,自己的父母拼着吃奶的力气,也很为难。在这种情况下,很多懂事的孩子,就会要么用心学习,以良好的成绩来换取奖学金和资助,要么是找份工作,以减轻父母亲的负担。乔布斯选择的是放弃学业,独立生活。

这时候的乔布斯,实际上非常急功近利,对于学业,他没有热情去等待后面能够给自己带来实效的课程,他不愿意为此跨越第一步。同时,对于未来,他还是没有目标,不知道自己该做什么,也不知道人生活着到底是为什么,和应该怎么样活着。

选择退学的乔布斯是退学而不离开学校,硬生生的在那里磨蹭了一年半。一则,他没有地方可去,而和科特基与伊莉莎白呆在一起,他还有住有吃的。再者,生性好强的乔布斯也不甘和不愿意就这么灰溜溜的离开里德学院。第一年,他是蒙着父母亲在学校里混。在这年时间里,他没有宿舍,也没有资金,除了到处混饭吃外,就是到处找地方睡觉。很多时候,他就在伊莉莎白那里蹭饭吃,在科特基宿舍的地板上席地而睡。

在这期间,乔布斯除了去上些美术课外,就是去图书馆找些关于禅的书阅读,其中包括铃木俊隆的《禅者的初心》,帕拉宏撒·尤迦南达的《一个瑜伽行者的自传》,理查德·莫里斯·比克的《宇宙的意识》,和丘扬·创巴的《突破精神唯物主义》。

那时候,伊莉莎白在校外的租了一个房子住。乔布斯他们就将她所租房子的屋顶阁楼整理出来,用那个空间做成他们的冥想室。他们在房间里面布置了印度花布、手纺纱棉毯、蜡烛、熏香,还准备了冥想坐垫。

美国北方的房子,在屋顶和房顶之间,有一个阁楼性质的空间。通往阁楼的入口,通常就在某个卧室的顶上。那是一个很小的小门。阁楼通常是铺上了很厚的保温材料,夏天和冬天起到隔热和保温的作用。

就是这样的阁楼,成为乔布斯他们神秘的冥想和服用迷幻药的地方。乔布斯回忆说,那个地方的空间很大,多数时候,我们只是在里面冥想而已,少数时候使用迷幻剂。

“初学者的心空如也,不受各种习性的羁绊,随时准备好去接受、去怀疑,并对所有的可能性敞开”,这是《禅者的初心》一书给人们最重要的教诲之一。

该书对禅宗在美国的传播起了重要的作用。它是一部写给初学者看的禅宗书,它指导人们如何修行,说明禅生活的要点,禅修者应该以何种态度过日子。最重要的是,它鼓励读者去寻找和体现自己的真实本性,自己的禅心。

这是一本通俗易通,循循善诱的禅宗入门书。铃木禅师用简单的语言,从日常生活中大家习以为常的情境开始,来介绍如何在修行和日常生活中保持初心。它一再强调说,禅修的心应该始终是一颗初心。而初心应该也必然是空空如也,不像老手的心那样饱受各种习性的羁绊。

拥有初心者,应该随时准备好去接受、去怀疑,并对所有的可能性敞开自己的心扉。只有这样,才能如实地看待万物的本然面貌,然后在一闪念中证悟到万物的原初本性。

在这里,“初心”是个很重要的概念,他是指的一颗“童心”,一颗没有被世故和现有理论与偏见所影响的心。是一种自我的“童心化”,并且,基于这种最起码的“童心”来认识世间万物,通过自己的直觉,而不是基于学习而获得的逻辑,来理解。

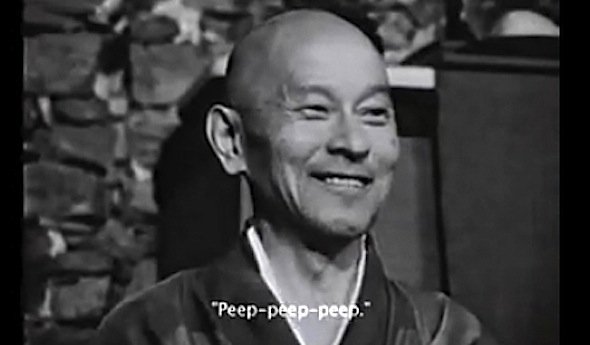

作者铃木俊隆(1905~1971年),是13世纪日本曹洞宗初祖道元禅师的法脉传人。他从1961年开始,就在美国旧金山开始传道,并且,很快就在那里建立了规模颇大的塔撒加拉山僧院和旧金山禅院。由于他的努力,同时,估计也受到日本随后经济腾飞的影响,和这种影响带来的美国人对于日本文化的好奇和喜爱,日本禅宗在美国得到了快速的传播,进而大放异彩。

“研究佛法就是为了研究自己,研究自己就是为了忘掉自己”,曹洞宗初祖道元禅师的训导,通过他的努力,被越来越多的美国民众所接受。

在近代史上,有两位来自日本,并且对美国有巨大影响的铃木禅师。一个是此前的铃木大拙,他将禅带到了美国,其对美国文化,被人誉为可媲美亚里士多德和柏拉图对西方文化的影响。50年之后,铃木俊隆又取得了具有同等重要的影响。

相比两者,铃木大拙的禅是“风风火火”,而铃木俊隆的禅则是“平实无奇”。“开悟”是铃木大拙禅道的核心,而铃木俊隆所期调的则是“初心”。在铃木俊隆去世前,有人问他,为什么在他的书里没有谈到开悟,禅师的太太回答:因为他还没开悟嘛!

要活在佛性之中,就必须让小我一刹那又一刹那地死去。失去平衡时,我们就会死去,但与此同时我们又会茁壮成长。我们看到的一切都是变动不居的,是正在失去平衡的。任何东西之所以看起来美,就是因为它失去了平衡,但其“背景”却总呈现完全的和谐。所以,如果你只看到万物的表象,而没意识到作为它们背景的佛性,就会觉得万物都在受苦。但如果你明白了这个存在的背景,就会了解受苦本身是我们应有的生活方式,是我们可以扩大生命的方式。所以,我们的禅道有时会正面肯定生命的失衡性或失序性。

对人,尽管你想尽办法要把其置于自己的控制之下,但最终你会发现那是不可能的。管理人的最好办法,是让他们做想做的事,你从旁看守他们,这是“上策”。对他们置之不理,任期自由散漫,也是不对的,是“下下策”。“次下策”就是试图去驾驭他们。“上上策”就是看着他们,只是看着,不存有任何想控制他们的企图。

对于身患绝症的病人,知道生命短暂,应尽情地去品味每一天、每一刻。佛来的时候你会欢迎他,魔来的时候你也应该一样的欢迎他。这就是“色即是空,空即是色”的人生。如果你做到了这点,你的人生就不会有烦恼。只要持之以恒地修行,你就一定能达到这个境界。在你下定决心去做之前,你会觉得困难重重。一旦你下定了决心,就会觉得实际上并不难。在不动中寻静容易,在动中寻静难,但只有动中之静才是真正的静。

这些佛道,对于乔布斯的思考方式的形成,产生了很大的影响。

连接:

【说明:关于乔布斯商战的故事,参阅我的新作《乔布斯的商战》(湖南科技出版社,2012年1月版)。这里的《乔布斯的故事》探索的是他个性的形成和初期教育的获得。未经作者授权,严禁转载。作者保留所有版权。】

感謝你的系列文章,緬懷這位素食天才。

祝你新年快樂,吉祥如意!

忘掉自己就是为了真正找到真正的自己