中子

| 中子 | |

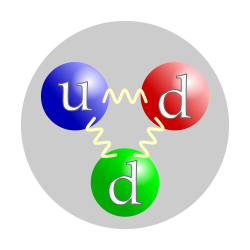

中子的夸克结构 |

|

| 組成: | 一个上夸克、两个下夸克 |

|---|---|

| 系: | 費米子 |

| 群: | 夸克 |

| 基本相互作用: | 重力, 弱核力, 強核力 |

| 反粒子: | 反中子 |

| 發現: | 詹姆斯·查德威克[1] (1932) |

| 符號: | n |

| 質量: | 1.674 927 29(28) × 10−27kg 939.565 560(81) MeV/c² 1.008665 u |

| 電荷: | 0 C |

| 自旋: | ½ |

中子是一种电中性的粒子,具有与质子大约相同的质量。中子属于重子类,由两个下夸克和一个上夸克构成。绝大多数的原子核都由中子和质子组成(仅有一种氢原子的同位素例外,它由一个质子构成)。在原子核外,自由中子性质不稳定,半衰期为15分钟。中子衰变时释放一个电子和一个反中微子而成为质子(β衰变)。同样的衰变过程在一些原子核中也存在。原子核中的中子和质子可以通过吸收和释放π介子互相转换。中子是由剑桥大学卡文迪许实验室的英国物理学家詹姆斯·查德威克于1932年发现的。

以往曾經將中子列為基本粒子的一員。但現今在標準模型理論下,因為中子是由夸克組成,所以它是個複合粒子。

中子和其它常見的次原子粒子最大的分別在於中子因其下夸克和上夸克之電荷互相抵消,本身不帶電荷。另它穿透性強,無法直接進行觀察,也令它在核轉變中成為非常重要的媒介物。這兩項因素使得它在次原子粒子發展歷史的較後期才被發現。

雖然组成物质的原子在正常情況下不帶電荷,但原子比中子大一萬倍,是由帶負電的電子圍繞帶正電的原子核運行而形成的複雜系統。帶電粒子(如質子,電子,或離子)和電磁波(如伽瑪射線)都會在穿透物質時消耗能量,形式是將所穿透物質離子化。帶電粒子會因此而慢下來,電磁波则會被所穿透物質吸收。中子的情況截然不同,它只會在與原子核近距離接觸時受强相互作用或弱相互作用影響:結果一個自由中子在與原子核直接碰撞前不受任何外力影響。因為原子核太小,碰撞機會極少,因此自由中子會在一段極長的距離保持不變。

自由中子和原子核的碰撞是彈性碰撞,其遵循巨觀下兩小球彈性碰撞時的動量法則。當被碰撞的原子核很重時,原子核只會有很小的速度;但是,若是碰撞的對象是和中子質量差不多質子,則質子和中子會以幾乎相同的速度飛出。這類的碰撞將會因為製造出的離子而被偵測到。

中子的電中性讓它不僅很難偵測,也很難被控制。電中性使得我們無法以電磁場來加速、減速或是束縛中子。自由中子僅對磁場有很微弱的作用(因為中子存在磁矩)。真正能有效控制中子的只有核作用力。我們唯一能控制自由中子運動的方式只是放置原子核堆在它們的運動路徑上,讓中子和原子核碰撞藉以吸收之。這種以中子撞擊原子核的反應在核反應中扮演重要角色,也是核子武器運作的原理。自由中子則可由核衰變、核反應或高能反應等中子源產生。

目录[隐藏] |

[编辑] 發現

1930 年Walther Bothe 和H. 貝克爾在德國發現如果來自釙的高能量天然α粒子落在鈹、硼或鋰這些較輕的元素,便會有一種滲透力異常地高的輻射產生。起初這輻射被認為是伽馬射線,並且實驗性結果細節非常難解釋根據這個依據。在1932 年在巴黎由Irène Joliot-Curie 和Frédéric Joliot報告。他們表示,這未知的輻射被含有非常多氫核的石蠟或其他氫包含的化合物減慢。這新輻射不僅與伽馬射線之本質上不一致,其對資料的定量分析也越來越難符合伽馬射線之假說。(1932年以後)物理學家詹姆斯·查德威克在英國最後執行了一系列的實驗表示,伽馬射線假說是站不住腳的。他建議新輻射近似包括了氫核的大量電中性微粒,他又執行了一系列的實驗核實他的建議。這種電中性微粒最終被命名為中子。

[编辑] 現今發展

四個中子穩定的核(或tetraneutrons)的存在,由Francisco-Miguel Marqués 帶領的研究隊在CNRS實驗室為核物理進行鈹14核的衰變的觀察。這是特別有趣,因為當前的理論建議這些核不應該是穩定的,並且因此不存在。中子星理論及觀測數據指出,四中子核或多中子核僅能在強引力及高壓條件下穩定存在,是形成奇異物質團流層及夸克核的基礎物質,其外部需要有一個殼層來穩定四中子核或多中子核層,中子星外部一般是由高密度碳元素所組成的大約0.1至1公分的大氣殼層,其下是保護多中子核層的混合物質中子星地殼層,中子核層在上面的混合物質地殼層及下面的奇異物質團流層兩方的力量拉鋸之間,並由核心的夸克核所形成的強引力條件下,形成其多中子核穩定機制。人工條件創造的外在物理環境,尚無能力達到多中子核能夠形成穩定的能階條件。