1929年5月31日苏联政府与福特汽车公司正式签署了转让合同,根据合同,福特公司除了向苏联政府转让了卢吉厂的全套设备外还提供了Ford-A、Ford-AA和Ford-Timken三种货车包含图纸在内的的全套技术资料。此外自1929年到1934年的五年间,美国福特还需每年为苏联政府培训50名汽车工程师及实习生。卢吉厂到手之后,苏联政府便将生产设备及技术图纸分批运回了国内,在伏尔加河畔的高尔基市建立了“高尔基汽车厂”。

1931年11月6日,高尔基汽车厂生产的第一辆汽车下线后,苏联的汽车工业正式进入了新纪元。而高尔基汽车厂生产的汽车就是我们所熟知的“嘎斯”牌汽车。

同时,苏联利用这一次经济危机的有利时机,还大举引进了西方的各种先进技术和人员,在各主要工业部门建立了一大批骨干企业,借此初步奠定了现代工业的基础。

1933年,苏联的国防建设急需大量的汽车。按当时的要求,苏联一个步兵师就需要配备558辆汽车,苏联几百个师如果仅仅依靠刚刚建立的高尔基汽车厂来供应显然是不够的。

1933年8月21日,苏维埃最高委员会决定将高尔基汽车厂进行扩建改造,同时在另外两个城市新建两座汽车生产工厂。并要求这三家工厂在1938年以前达到年产30万台的规模。但到了1941年6月,经过扩建的高尔基汽车厂才勉强达到29万台的年产量,供需缺口依旧巨大。

除了高尔基汽车厂,苏联比较著名的汽车厂就是斯大林汽车厂了,它的前身“阿莫(AMO)汽车厂”是沙俄时代从意大利“菲亚特公司”引进货车产品和技术,从美国、瑞士等国购买生产设备建成的一家汽车装配厂(做散件组装,不具备全产业链制造能力)。

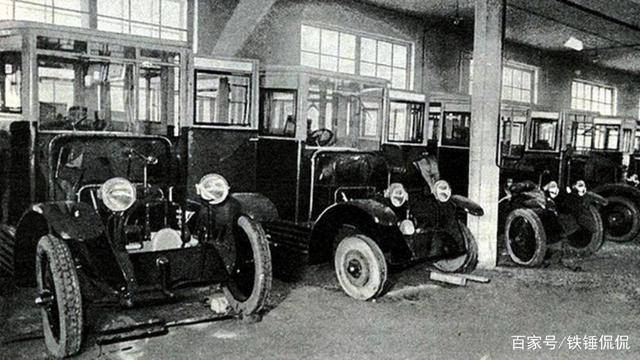

1917年阿莫汽车厂建成时正逢十月革命,沙俄政府倒台后,由于西方列强的经济封锁一直处于瘫痪状态,直到1924年11月1日才生产出第一辆“阿莫15”型汽车,1926年至1927年整整一年时间阿莫汽车厂总共也就生产了425辆汽车。

1929年,阿莫工厂的改造项目就被列为了苏联政府第一个五年计划的重点项目,从物资与资金上给予了全面的保障。但与高尔基汽车厂不同,阿莫工厂并没有选择购买国外的整个汽车制造厂。

由于有一定的制造基础,阿莫汽车厂采取了更为复杂的“点菜”方式,即从西方国家分别购买所需的生产设备,回国后自行组装装配生产线。历时两年,苏联政府在莫斯科南郊的丛林地带填平沼泽和水塘,建成了面积120万平方米,占地500公顷的巨大厂区,拥有职工2.5万人,每年能够为苏联军队供应2.5万辆汽车。1931年10月1日阿莫工厂正式被命名为斯大林汽车厂,主要生产“吉斯”汽车。1934年至1937年间,斯大林汽车厂虽然又进行了二次扩建,但产量一直不算太高,始终徘徊在6万辆左右。

就在苏联汽车制造业即将开始高速发展之时,无边的战火笼罩了整个世界。日本在亚洲、德国在欧洲、意大利在非洲相继发动了侵略战争,苏联也走到了战争的边缘。

面对日益恶化的欧洲、亚洲局势,苏联开始将部分工业企业迁移到乌拉尔山以东的亚洲部分。但此时的希特勒显然已经急不可耐了,没等到苏联全部搬迁完成,1941年6月就发动了对苏联的袭击。

参战初期,苏军节节败退,留在欧洲部分的工业企业基本被摧毁殆尽,而苏联在乌拉尔山以东的战备企业建设才刚刚开始。为了解决苏军的装备问题,苏联又想起了老美。

随后,美国根据《租借法案》开始向苏联提供战争物资,其中汽车就占了很大的部分。到1944年为止,美国向苏联供应的汽车总数超过34万辆,其中最著名的就是由万国汽车公司生产的万国牌KB系列货车,这种货车是当时美国以及盟军的主战装备,具有较高的战术性能。

1943年,斯大林汽车厂以该车型为原型,进行技术改造后生产出了自己的“吉斯150”车型,这也是后期苏联援建中国的车型。

一汽在引进该车型后给他编制了全新的型号叫“CA10”,包括CA10、CA10B、CA10C等型号。其中C表示中国,A表示第一,10则是货车的序号。

回望苏联汽车制造业的发展之路,其实离不开美国等西方国家,主要的几款车型都是从美国车企引进的,如今的俄罗斯汽车制造业之所以这么多年停滞不前,除了自身政局动荡以及区位缺陷外,很大程度上是引进后没能全面吸收造成的。

莫斯科利哈乔夫工厂股份有限公司(俄语:Завод имени Лихачёва),简称吉尔汽车厂(ЗиЛ, ZiL),是俄罗斯一家汽车与重型装备制造厂。有吉斯(ЗиС, ZiS)和吉尔(ЗиЛ, ZiL)两大汽车品牌,汽车技术更新换代较慢。

历史[编辑]

1915年从意大利菲亚特汽车厂引进卡车生产线,1916年沙俄建设的6家汽车厂之一,时称莫斯科汽车厂 (缩写为AMO,俄语:Автомобильное Московское Общество)。按许可证生产意大利菲亚特的F-15 1.5吨级卡车。虽然到1917年仅完成了三分之二的工程量,但这已是6家中进展最快的一家。由于随后的十月革命与俄国内战,该厂于1924年11月1日生产出第一辆车,AMO-F-15。1926年—1927年工厂只生产425辆汽车。1928年工厂年生产总量只有800辆。

1931年,苏联第一个五年计划期间,该厂得到美国A.J. Brandt Co.的技术改造, 美方还派专家赴苏现场指导,苏方也派人到美国汽车厂实习,援助中国一汽建厂的总专家(专家组组长)希格乔夫就曾在美国实习过。新建起巨大厂房,面积达120万平方米,工厂占地为500公倾,职工2.5万人,年产能力扩大到2.5万辆,1931年10月21日,新建工厂流水线投产。1931年10月1日起,“阿莫”工厂被命名为斯大林汽车厂(缩写为ZIS或ZiS,简称“吉斯”工厂)。1934年到1937年斯大林汽车厂又进行第二次扩建工程,生产新型的3NC—5载重车。1937年产量超过6万辆。1946年3月工厂进行第三次扩建改造,换型产品,新产品为“吉斯—150”,到1948年末日产达到250辆规模。

1956年6月24日,赫鲁晓夫反个人崇拜运动中,更名为利哈乔夫汽车厂,以其首任总经理伊万·阿列克谢维奇·利哈乔夫命名。

子公司[编辑]

布良斯克汽车厂生产越野牵引车与底盘,载重14-40吨。

车型[编辑]

豪华车[编辑]

- ZIS-101 (1936)仿制美国豪华轿车帕克德(Packard)制造出了供政府公务专用的8缸

- ZIS-102 (1938, convertible version of ZIS-101)

- ZIS-110 (1945年8月) 仿制美国1942年款“派克超八”。一说该生产线是美国派克公司“派克180”的淘汰生产线。每年的产量只有十几辆手工定制车。“吉斯-110”还有敞篷版本。采用直列8缸汽油发动机,140匹马力,带同步器的3速手动变速箱,油耗为每百公里23升,最高车速能到达140公里。1958年停产时总产量为2083台。

- ZIS-115 (ZIS-110的防弹型,车身安装8mm厚的装甲,70mm厚的防弹玻璃,底盘也安装了装甲,能经受反步兵地雷的爆炸冲击,车厢内还有一道可升降的中隔玻璃。自重达到7.5吨。)