随感杂谈

说窜访

·萧雨生·

最近学了个新词——窜访,但是我对词义的了解只能限于“望文生义”的阶段,因为身边所有的字典、词典中均还没有收录,兹举两个新闻标题为例:中方坚决反对达赖窜访美国?、热比娅窜访日本散布谣言遭中国记者驳斥。

我用微软的拼音全拼输入法打入cuanfang,结果给我的是“窜方”;要“窜访”,必须一个字一个字从候选字库中选出来。再用谷歌的拼音输入法,在我输入到cuan之后,刚键入f,“窜访”就跳出来了。谷歌拼音这个马屁精,在我这个主人还没有教会它这个新词的时候,不知什么时候已跟人偷偷学会了,在我刚键入cuanf之后它就揣摩出了我的意图。我很怀疑这也是谷歌在中国不受欢迎的原因之一,谷歌的产品好像自己有脑子似的,这个是万万要不得的。

当然,若是按照邓小平“不管白猫黑猫,能逮住老鼠的就是好猫”的实用主义原则,那么不管微软拼音还是谷歌拼音,能够帮我又快又省力地输入“窜访”的就是好的汉字输入法了,如此说来,谷歌拼音赢了。

紧接着,我便开始杞人忧天起来。如果我是孔子学院的老师,有金发碧眼的洋学生指着电脑屏幕问我上面那个“达赖喇嘛到德国窜访”中的“窜访”是什么意思,那我该如何解释呢?我总不能推脱说“词典里还没有收入这个词”而直言相告“我也不知道”吧?那无疑有损于孔子学院老师的形象,如果再代表一下祖国的13亿人民的话,所损坏的形象那就更不得了啦。

老实说,两个字中的“访”字还是容易解决的,“访问”之意,难的在于前面那个“窜”字。查《现代汉语》词典,“窜”字有三个义项,看上去似乎只有第一个有点关系,它是这么说的:乱跑;乱逃(用于匪徒、敌军、兽类):流窜;抱头鼠窜。三个义项解释完了之后列有几个词语,它们是:窜犯、窜改、窜扰、窜逃,独独不见“窜访”。我们知道,达赖喇嘛现在有个大本营,这个大本营就在西藏南边的印度。所以,达赖喇嘛从东边的印度出发去西边的德国或者法国访问,并不是在“乱逃”的路上的访问,没听说印度方面有驱赶他的意思,访问之后他还是要回大本营去的。再有,达赖喇嘛也不像流窜犯一样为了躲避公安的追捕而亡命乱窜,欧洲、美国他经常去,是有目的地去,悠哉游哉地去,去之前还搞得国际上沸沸扬扬的,所以也不能作“乱跑”的路上的访问来解。总之,“窜访”中的“窜”用“乱逃”或“乱跑”来解释是行不通的。

古代汉语中有“通借”一说。假设“窜”通“串”,这一来倒是勉强说得过去。串访,就像到邻居家去串门一样的访问,不是正式的国事访问,挺好。可是问题又来了,咱们今天在谈现代汉语而不是古代汉语,何苦摆着“串”字不用,反倒去用“窜”字?再则,“串访”随便倒是随便了,却没有了贬义,谅不是创造“窜访”这个词的原作者的本意。

这个时候我不能不替我的祖国悲哀。搞语言文字的专家不可谓不多,平常一说中文动不动就是“世界上最最最最”很多个最的,这会儿倒想不出一个合适的词来描述。呜呼,我不能不说他们都是拿钱不干事。

说到这里,或者有读者要说了,你只会批评,有本事提个建议看,用哪个?还别说,真被你问住了。不过我没拿国家的钱,没有问心有愧的感觉。我的第一个想法是用大家都在用的“访问”好了,不过,这一来就暴露了自己的思想觉悟低。如果你再坚持要我想办法,我倒是可以提供一个思路:很明显,“窜”字在“窜访”这个词里面所要起的无非是修饰作用,最终目标是让“访问”变成一个贬义词。那咱们不是有抱头鼠窜吗?来个“鼠访”之类的怎么样?最起码合乎造词的规律,并且充分表现了13亿人民的鄙夷之情。自然,我只是提供这么一个思路,最后拿方案的还是要靠专家。还有,这个“鼠访”可能一开始不顺耳,还拿对方不当人看,但是我相信如果开动宣传机器往众人的耳朵里灌输一百遍,最终会听着顺耳的。

□ 读者投稿

刊登在 2010 华夏快递 kd100217.

“窜访”的使用与翻译小考|歪脑分析评论 (wainao.me)

窜访是从visit翻译过来的英译中,加了负面感情色彩。在外国英语报道里,只说Pelosi's visit to. She landed in Taiwan. 所以这是从英文翻译成中文以后,中文加的感情色彩。

nasty visit或dirty visit都不行

我见到一篇文章建议用nasty。截图如下

太口语化,感觉是恶心人的访问的意思。但不适合这里,窜访是个外交辞令,不宜翻译成那种素质很低的词。nasty是太口语化的非外交辞令。有的人说这不是外交辞令,这还真是外交辞令,是从中国外交部发出来的,你怎么能想象政府部门会说nasty visit?这好像流氓的语气。如果是普通中国人解气随便说说还可以,但nasty visit是很难想象能从政府工作人员嘴里说出来,自我贬低。

dirty visit也是很粗俗的,dirty是肮脏的,口语化,同理有点自降身份, too explicit。

Improper visit也不行

整体的情感是对的,就是外交部说窜访,是负面的色彩, improper是负面色彩,但improper有点轻了。大家看懂了没有,窜访其实想说的就是很鄙夷的感觉,但是improper似乎只是有那么一点点不合适,这个词有点轻了,要么就不说,要么就重一点说,不能避重就轻,把如此恶劣的旅行只形容为improper,其实是far more improper。其实想说的类似 trouble-making visit。但就看你想不想挑明,想挑明就说trouble-making visit

Sneaky visit不行

有人说sneaky visit行不行,不行的。Nancy Pelosi到台湾以后sneaky吗?她去了立法院,又去参观了国家人权博物馆,又见蔡英文,又授予勋章,这可是正大光明访问,不是sneaky. Sneaky的意思是她偷偷去了,别人都不知道,又偷偷走了,没有什么正式的出现过。

Stray trip不行

Stray有漫不经心的意思,但这个意思非常弱,它最重要的意思恐怕就是迷路了,走丢了,所以stray trip会让人联想到Pelosi在台湾迷路了,可是这真的不是迷路,她的路线很明确,绕道菲律宾,避开南海,航母护送进岛。Stray常用的是Stray cat流浪猫,stray dog 流浪狗,就是这个词。

A quick stop in Taiwan 不行

stop似乎淡化了Pelosi此行的过程,这绝对是一个visit不只是一个stop。Stop的意思似乎是下了岛,啥也没干,然后就走了,只是停留一下。她这个绝对是visit,去了又参观,又见领导,其实是一次高规格访问,但碍于中国,并没有明面说是访问,但从她的行为看,就是访问,还是高规格访问。又发言,又参观,哪里像是stop那么简单。

dark visit 不行

什么是dark visit,难道还有bright visit? 这让读者感觉莫名其妙。

Mousey visit凑合,但也有点不行

有的还说用mousey visit表示像老鼠一样。你要知道,语言的力量,伤人1000,自损800,你叫别人外号的同时,旁边围着的一堆人,也觉得你也有点粗俗。所以把pelosi的visit形容成老鼠,还是有点贴近,但有点自损形象。

结论

看中国日报和一些中国英文报刊上也都是直接用visit,其实就可以表达窜访,至于visit是窜,还是官方,可以按照上下文理解。

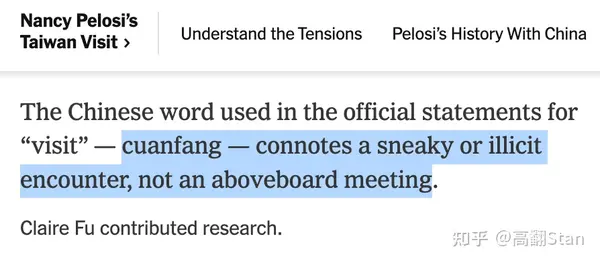

或者New York Times上采用了visit+拼音+解释的办法,这在翻译上叫解释法,先直译,再加注释,注释一次,下次就不用注释了,读者看懂了这个直译。

Visit加了一个引号The Chinese word used in the official statements for "visit" -- cuanfang -- connotes a sneaky or illicit encounter, not an aboveboard meeting.

意思是中国官方文件中提到的窜访,意思是偷偷摸摸的,非法会晤,不是什么正大光明的事。由于China Daily这样的官方英文网站,中国人自己办的,思维稍传统,不好意思直接挑明visit和cuanfang的具体意思,而NYT似乎更喜欢捅破窗户纸,把中国人真实的想法挑明,所以英文表达也有差异。

翻译某个词时,涉及的文化语言社会政治问题带来很多复杂因素,考虑要周全,不能鲁莽,翻译不仅是字面上的词与词的对应,更多的是如何促进不同语言人们的交流,至于交流要捅破多少窗户纸,是翻译需要掌握的一个度。

做笔译的时候,始终要考虑到读者的感受,读者读到nasty visit是不会很怪异?读者的感受是你始终要考虑的问题。

前几天有杠精说不需要考虑受众感受,简直无知,你不是读者,当然不考虑读者感受了,你翻的文字,不考虑读者读到的时候什么感受么?你才是无知。杠精不要留言,不愿意看可以不看。