渴望GAP的年轻人,去海底捞当服务员

在海底捞打工,也不能和所有的烦恼说拜拜

越来越多的年轻人涌向海底捞。以前,吸引他们的是学生卡打折,而现在,则是打工。

一

体面的选择

当一个人身上只剩四百块钱,在求职方面,他不会有很多选择。创业半年亏三十万的城哥,就是被海底捞招聘上“包吃包住”四个字吸引的。

人生也不知道是从什么时候开始搞砸的。在过去的小十年间,城哥做过媒体,也回老家搞过养殖,但如今一切重启时,他已经住进了海底捞的员工宿舍里。

宿舍是群租房,离上班的地方不远。不到十平米的房间里放了八张床,上下铺,有点像大学宿舍的感觉。

但年过三十的城哥早已失去了大学时的睡眠。一间宿舍八个人,每人都身处不同的岗位,作息很难统一。几乎每天晚上,城哥都会被更晚回来的舍友吵醒,大概在夜里两三点,他才能正式入睡。

在健康证还没有办下来的那几天里,城哥总是坐在宿舍里无所事事。

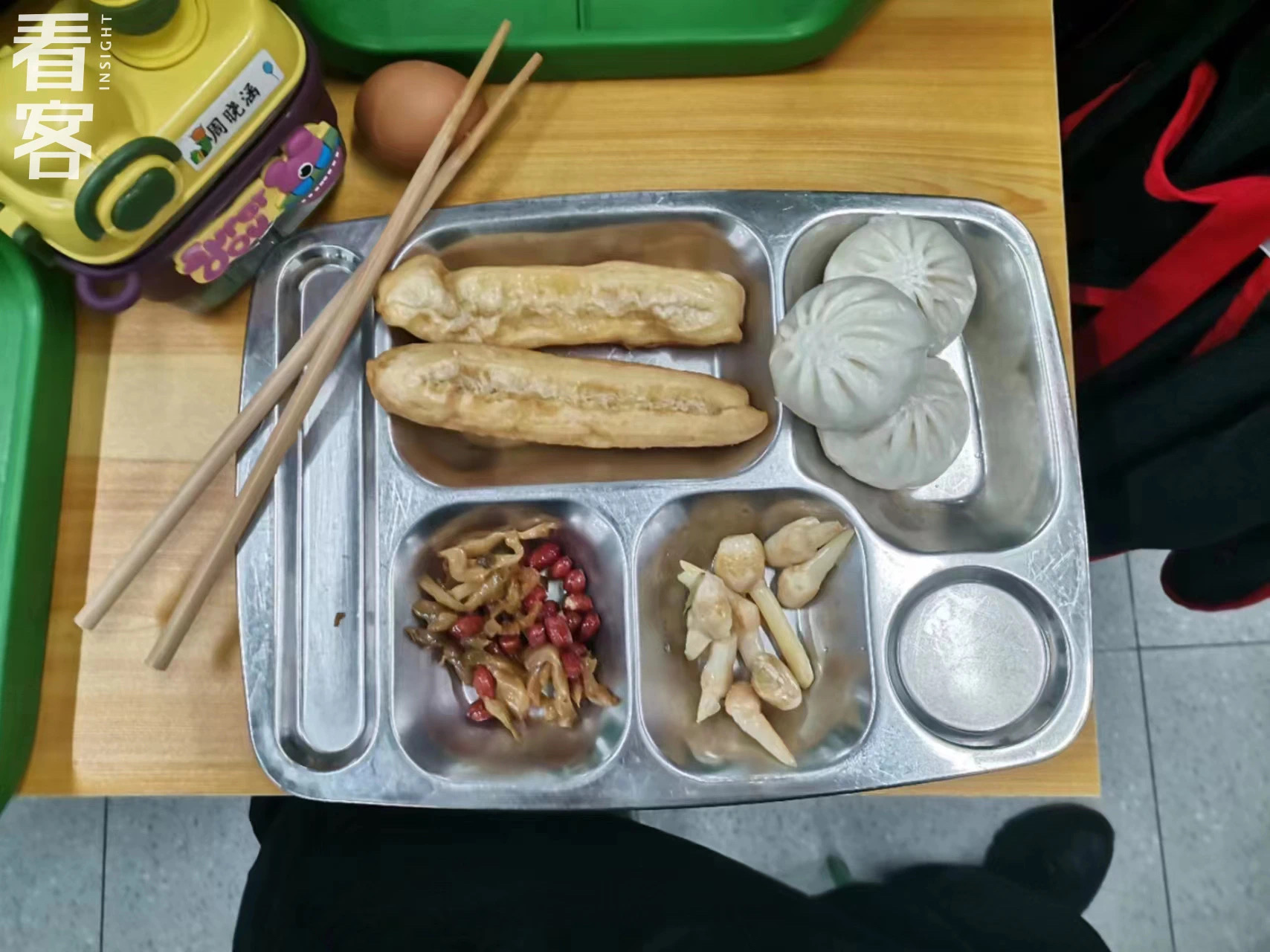

他每天的盼头就是吃饭。午餐是上午十点半,晚餐是下午三点半,和顾客的用餐时间错开。饭是专门的员工餐师傅做,荤菜不多,但管饱。

海底捞提供的员工早餐,花样很多,可以自选

吃、住都有人管,生活几乎可以没有开销,每个月有工资,钱还能攒下来。城哥最初的设想就是如此,攒点钱,然后去寻找下一个更合适的工作。

某种程度上,可以把“去海底捞上班”当作一场Work Holiday,一种临时的过渡体验,等成年人整理好心情后,一切终究回到正确的轨道上。

嬛嬛曾是“别人家的孩子”,从小到大学习都很好,毕业一两年就进入了头部大厂。然而在她眼里,这份外界看起来高薪而体面的工作,就如同在流水线上洗大肠一样,令人作呕。

每天早上八九点,嬛嬛和形色匆匆的上班族们一起挤地铁。既不知道自己是怎么挤进去的,也不知道自己是怎么挤出来的。唯一的感觉就是,下一秒心肝肺都要被挤爆。

工作里和客户无止境的拉扯让嬛嬛感到疲惫,而另一边,老家的父母还在电话中催她考公。她终于厌倦了自己一直正确的人生,掀翻了牌桌。

之后的一年里,嬛嬛干过直播、摆过地摊、做过促销和客服......这个“好孩子”几乎是报复性地体验了所有轨道之外的生活。不过,没体验过餐饮是她一个小小的缺憾。

于是,她想到了海底捞——一个足够稳妥的选择。

这是一家几乎遍布中国各大城市的上市公司,店员笑盈盈的面孔和周到服务堪称业界标杆。洗手池前的香水、护手霜、漱口水,抹去了以往火锅店“味道大”的刻板印象,通宵的灯火下,一切都井井有条。

海底捞经典的四宫格火锅,0元清水锅让很多人尝试到DIY锅底的乐趣

两年前大学毕业后,小周成了一名没编制的小学老师,家长看她年轻,对她的态度就像使唤丫鬟。半夜三更抛过来一道数学题,小周就得从床上爬起来给孩子讲,从这角度来看,做老师和做服务员好像也没什么区别。

无奈地被抛下也好,主动地跳出也罢,一个不争的事实是,越来越多高学历的年轻人来到海底捞。

嬛嬛一组面试的十个人里,有一半都是大学生。负责面试的店长明显不关心他们大学的等级,只会给所有人平等地盖上戳,“在上学”或是“已毕业”。

二

海底捞的秘密

当一个人的身份从顾客转变成海底捞员工,意味着,有些秘密要掩盖不住了。

小鸿上一次以顾客身份来吃海底捞,还是去年年底。

那次他带着女朋友,想有个不被打扰的二人世界。店员贴心地把他们带到了餐厅里一个不起眼的位置,却也始终没忘记,要在第一时间赶过来,把他们俩杯里的饮料盛满。

等穿上海底捞工作服后,小鸿才明白事情没那么简单:“尽量不让客人倒水”是一项员工必须完成的KPI。

倘若一名服务员“放任”顾客自己倒水,这一幕将被天花板上的监控记为证据,员工可能会面临处罚。

小鸿在海底捞的岗位是收台。一般来讲,客人结账离开后,5分钟内,他就要上前把桌面收拾干净:蓝色毛巾擦残渣,黄色毛巾擦油渍,白色干毛巾完整擦一次桌面,最后用粉色毛巾擦客人坐的椅子。

如果是用餐高峰期,整个清理过程不能超过十分钟。如果不幸超时,小鸿就会收到一张“黄卡”,这意味着惩戒,第一次是警告,第二次就是罚款。

在海底捞,服务员会尽力满足顾客的各种需求

他来海底捞打工的初衷就是学习。今年25岁的小鸿,算上实习已经在IT行业里做了四五年。虽然月薪接近两万,但他却总是惶恐,因为摆在程序员面前,“35岁”是道逃不开的诅咒。

担心镰刀落在自己身上,小鸿想换个赛道,“做一份老了也能做的工作”,餐饮正是他看好的下一个方向。

“都说餐饮很累,海底捞又是行业里出的名的压力大,”抱着观摩学习打心态,小鸿在海底捞体验了一个月,每天上班10小时,除了收桌子,传菜、洗碗都要做。

有些餐厅对服务质量的要求精确到秒,比如“客人到桌5秒内,必须有服务员接待”;还有一些岗位工资也是计件的,传一盘菜4毛,收一个转移箱也是四毛,多劳多得。

因此,对于服务员而言,时间就是金钱。每走快一步,就意味着为自己挣得了更丰厚的报酬。所以坐在海底捞里,你能见到的所有服务员都是脚步匆匆。

小周最开始并不理解这一点,直到她的大步走被贴上了“懒散”标签。餐厅经理提醒她,在海底捞,小步快走才是标准姿态。

对于高学历的年轻人来说,海底捞就如同一所社会大学,流水线般的标准服务将重新教会他们待人接物的准则。

嬛嬛在前台站了半个月后,对服务员的“眼力”要求深有体会。看到小孩,要主动赠送玩具;看到老人,要主动拿来坐垫;看到孕妇,要主动提供话梅、介绍营养菜品......要是等顾客说出来才行动,一切都太晚了。

六一前一天,嬛嬛工作的餐厅为顾客准备的惊喜花束

与此同时,海底捞将员工分为四个等级:初级、中级、高级、担当,不同级别的员工拥有不同的自由度。

一个前厅的“担当”,可以独立安排自己的任务,可以自行判断给顾客送什么礼物,也可以协调同级间的工作,而不再需要听命于组长。

为此,许多入职两三个月的人,无论年纪、学历,都在手机上申请成为担当、并接受考核。

也就是说,在海底捞的江湖里,不管你是什么背景,“阶级”跃升的通道永远开放。

三

江湖再见

包吃包住、五险一金、团队氛围和谐,海底捞的这份工作似乎完美符合人们对于稳定工作的设想,但显而易见的事实是,高学历的年轻人来海底捞,大多只是短暂过渡。

和小鸿一起进入海底捞的女生,干两天就走了。他自己也在日复一日的收台、清盘子中,丧失了工作的意义感。

每天都有人提出离职,又有新的人加入,流动性成为了海底捞无法撕去的标签。年轻人来到海底捞只是为了攒钱、为了生存,但人生总该有些生存之外的东西,小鸿这样想着。一个月以后,他也告别了这里。

海底捞的酱料台,提供近20种口味选择 / 视觉中国

来到海底捞后,身体上的累在蔓延,这是一种疼痛、酸软、乏力的感觉。

晓涵的手上裂了很多口子,全拜过去三个月每天切水果、洗碗所赐。

她发现自己总是能被奇怪的东西撞到,可能是轱辘快滚出火星子的推车,可能是桌椅不长眼的棱角,也可能是两三百斤的男顾客。

带着腿上的淤青回家,妈妈都忍不住问她:“孩子啊,你是去前线打仗了吗?”

熬过这些身体上的考验后,真正的挑战才刚刚开始。这些跳下轨道的年轻人,是否愿意真的抛弃学历与阅历之别、将自己融入进来?

很长一段时间里,城哥在海底捞十分痛苦。

他所在的那个门店,就如同一个真实的江湖,“派系”林立。北京来的跟北京来的玩,四川的跟四川的玩,来自贵州的他融不进其中的任何一个“帮派"。

有一次城哥忘了上交手机,工作中被同事无意间摸到了,几天后,他因此被通报批评,罚了八十块钱。而举报他的就是那位同事,罚款变为奖金进了对方腰包。

虽然转行了,但城哥还保持着睡前读书的习惯,但在堆满袜子鞋子、横躺着八个男人的狭小空间里,他却被舍友嘲讽“装文化人,假正经”。城哥笑了笑,没说话。

两个月一到,城哥拿了七千多块钱,迅速离开了海底捞。同宿舍的人删除了他的好友,再没有过联系,而城哥也再没吃过海底捞。

五月份,嬛嬛赶上了一次海底捞内部员工的小团建

生存是所有人的最低线,而对于那些渴望在工作中追寻更多价值的年轻人来说,海底捞并不是一个完美的选择。于是两三个月一到,他们将自己抛向更广阔天地里。

而对于另一部分人来说,人生本身就是意义,活着是一场漫长的体验。从这个角度来说,短暂的海底捞体验为他们的人生增添了色彩。

红色的灯牌永远闪烁在商场最顶楼,不论白天还是黑夜,你到来,它就会跟你say hi。

作者 水儿12 | 内容编辑 百忧解 | 微信编辑 田鄢怡

================================================================

在人间丨回扣高达50%,反腐风暴能否终结医疗暴利时代?

撰文|徐杨 编辑|周褶褶

出品|凤凰网在人间工作室

新一轮“医疗反腐风暴”正在席卷全国。

*实习生肖奕佳、高孜然对本文亦有贡献

参考资料:

1.《医药反腐风暴》,财新,2023-8-14

2.《医疗反腐风暴进行时:13省公布举报方式,年度医保飞检启动》,南方都市报,2023-8-15

3.《宜宾市第一人民医院原党委委员、副院长杨利 严重违纪违法被开除党籍和公职》,廉洁宜宾,2023-7-6

4.《人力资源社会保障部 财政部 国家卫生健康委 国家医保局 国家中医药局 关于深化公立医院薪酬制度改革的指导意见》,中华人民共和国人力资源社会保障部官网,2021-7-6

5.《反腐倡廉成果充分表明中国反对腐败决心坚定不移》,中央政府门户网站,2007-2-13

6. Fu, H., Lai, Y.*, Li, Y., Zhu, Y., Yip, W. (2023). Understanding medical corruption in China: a mixed-methods study. Health Policy and Planning, czad015

==========================================================

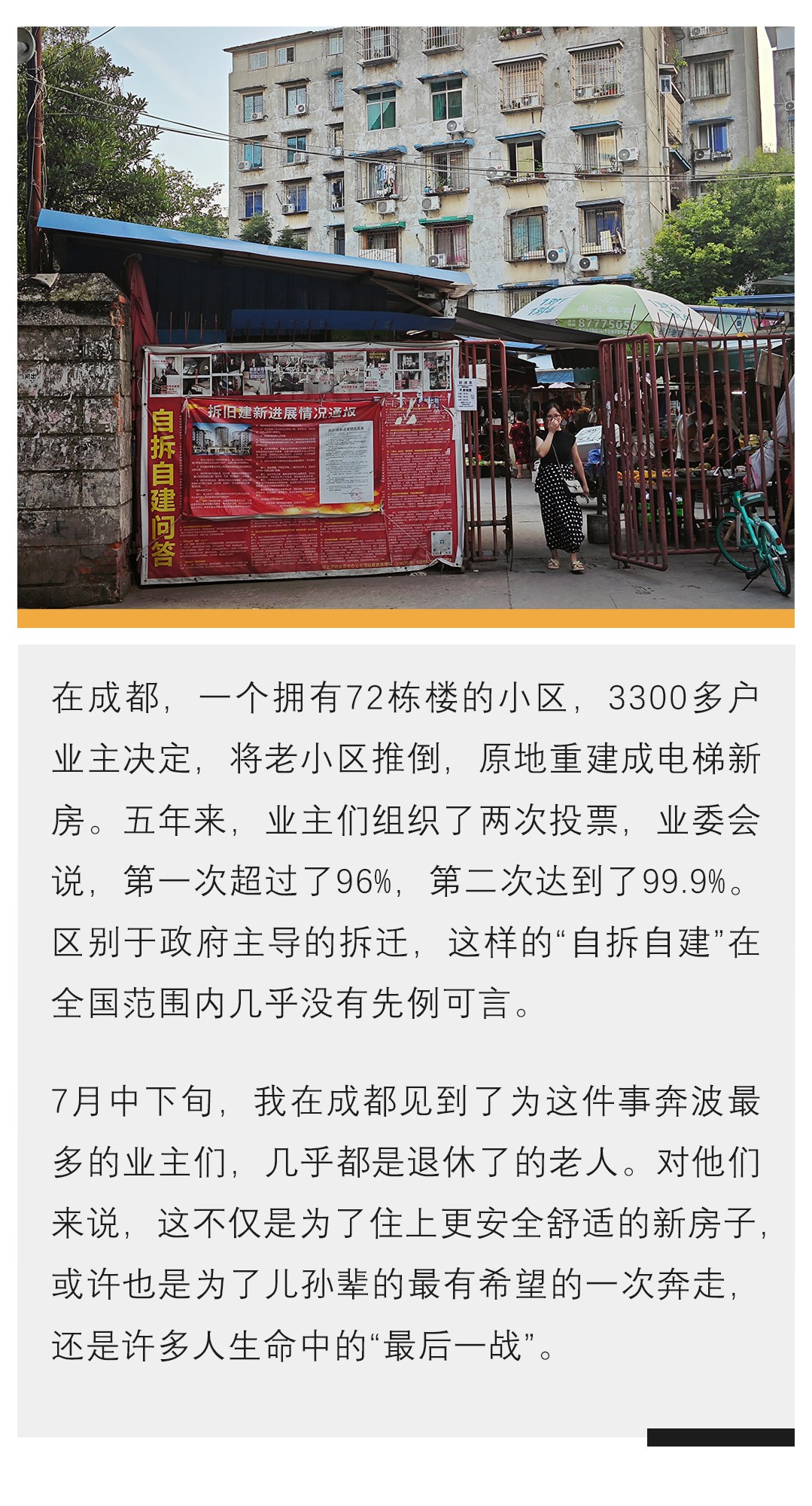

一个万人小区决定推倒重建

文 | 周航

编辑 | 王一然

视频剪辑 | 沙子涵

房子老了,跟人一样,什么毛病都出来了。成都武侯区,说起自家小区,中央花园二期的业主们能滔滔不绝地说上一下午,问题不带重样的:光今年,小区已经着了两次火,三月那次,7栋一单元,二楼空调外机着了起来,等微型消防车赶到扑灭,火势蔓延到其他楼层乃至单元,烧掉了好几台空调。

有时起火还有意外收获。一个业主做着社区网格员,她说,前几年20栋一次失火,消防队进去房间后,发现了很多瓶瓶罐罐,“才发现里面是制毒的。”小区曾经制毒贩毒的还不止一家,仅裁判文书网就记录了多起案件。

这个令人头疼的小区位于成都西南市区2.5环,上世纪90年代末建成,是四川第一批商品房。业委会副主任伍大明就是第一批业主,当时他拿到一笔30万奖金,在这里买下一套最大的240平方户型,每平米综合大概1000元,而在当时,“普遍工资只有两三百”。

曾经的富人区早已成了众人嫌弃的“贫民窟”。现在,光从外观就能看出它的残破:成捆的电线粗得像晾衣杆,在空中横七竖八地穿过;黄墙皮脱落成白的,白墙皮又脱落成灰的;所有顶部都是烧炭似的黑,像有一场大火从天而降过。

在这个拥有72栋楼3300多户的巨大小区,你永远感受不到安静:位于航线下,吃一个冰激凌工夫,头顶两架飞机轰鸣掠过;路破得几乎没有平地,电动车骑过咣当咣当的;空调水打在彩钢板上,咚咚咚,响得像甩出麻将牌一样。至于真正的麻将声,总是伴随着喧闹的人声,从小区各个角落的茶室里传出。

小区里许多车库改造成了商铺,光超市就有19家,理发店不比超市少,餐饮、按摩、珠宝、手机店,生活所需一应俱全,但对一些业主来说,嘈杂的环境也成了烦恼来源。小区门口的超市老板指着对面楼说,前几年,自行车在这停不了两天就会被偷,“这两年还好一点”。网格员业主则说起一件几年前的听闻,“有女生被堵到家门口捅了两刀。”

●小区里到处缠绕的电线。周航 摄

●某一楼业主家里前段时间地砖开裂。周航 摄

这些甚至都不是人们最担心的。“最大的还是(建筑)安全问题。”小区业委会副主任伍大明说,小区当初是本地镇上开发商建造,质量差,2008年地震后,很多房子更是裂了缝。一些房子几经易主,伍大明展现的照片里,有的甚至敲掉了承重墙。

一对夫妻说,不知道为什么,每隔半个月20天,窗框就会突然摇晃一阵。退休前他们在攀枝花煤炭工作,对放炮声音再熟悉不过,形容这摇晃声 “就像放炮一样响”;另一个靠近马路的业主则说:“后边过货车,很明显床在动。”

7月一个午后,陈阿姨带我走进隔壁楼一楼人家,这里前不久刚刚开裂,五六块地砖翘了起来,幅度最大估摸有十公分。而在楼栋外围,裂开的地基下方显得空荡荡的。许多老旧小区如今都在加装电梯,陈阿姨说,中央花园二期也有业主发起过,但勘探时候说,地基不允许,就没了下文。

陈阿姨说,小区房子是空心预制板加砖混结构,钉钉子一下就进去了,甚至用不上锤子,而自己单位分的上世纪五六十年代建的房子“钉子弯了都打不进去”。

70多岁的陈阿姨现在是小区“自拆自建”的志愿者,跟她一样,许多人都渴望着小区的改变。她说起一个老人时有些哽咽,老人老伴瘫痪了一直在家,下不来楼,来业委会签字的时候说,“我存的钱到期了,我不存了,你们赶快拆。”

除了老小区的残破,让中央花园二期与众不同的,正是业主们一直在推动整个小区的重建,不是拆迁、不是改造,而是原地拆除,建成全新的电梯楼。

伍大明是第一个提出这个想法的人。那是五年前,2018年5月,他在业主群提了一嘴,能不能重建整个小区,“不要大家出一分钱”。

小区已经12年没有业委会了,“因为太烂了”,当时赵涛和几个热心的年轻人成立业委会筹备小组,业主群也是新建的,听到彻底重建,只觉得“天方夜谭”。“就觉得是个老头吹牛什么。”

但伍大明是认真的。他一个同学亲戚在成都跑地产项目,他问“我们这么破的小区能不能重建”,对方觉得可以试试。后来他跟市里投促局一个处长聊,也得到类似回复,所以起了念头。

过了两三个月,听伍大明当面说完,赵涛觉得确实可能有戏。赵涛做的第一件事是先征求政府支持,专门给区里和街道征求意见,而得到的回复也让人欣喜。

2018年12月,成都武侯区委办公室在网上留言板回复:“如业主都愿意改造重建,街道将会同相关部门、企业推动该小区改造重建工作”。

同月,晋阳街道办事处盖了章回复:“对中央花园二期的旧城改造,需由95%以上小区业主签字自愿参加在现有规划条件下的旧城改造。”

●易阿姨住在儿子家,为小区的事坐339路公交车来往。周航 摄

在业主们设想中,小区将原地重建,面积1:1置换,不用掏钱,只要容积率从2.0提升到3.5——至少在当时,大家觉得这没有什么太难的——他们说联系的央企也表达了合作意向。

小区有72栋多层住房以及13栋别墅。业委会开始发动业主们的力量,他们招募志愿者,分成十多个组,负责不同楼栋,每个组有小组长,每个楼栋有楼长。

一个小区地产中介主动做了志愿者,利用自己工作便利,征集了“百来个签名”。他说,谁都算的过来账,跟周边两三万的新房价格比,这个老旧小区只有八九千,要是能重建成新的,“两辈子都赚不到这个钱”。

陈阿姨也是那时候成了志愿者,那天她买菜回家,路过业委会办公室,看到里面聚集了很多人,一听是要签字重建小区,立刻就说要帮忙,从此一直帮到了现在。

当时人们遇到最大的难题是找不到业主。小区3300多户,业委会、党支部、房产中介都估算,“至少50%以上租出去”。业委会和志愿者只能私下找物业、社区“偷偷要一些”。

签了半年,还剩两三百户业主联系不上。陈阿姨跟另外两个老人坚持到最后,承担起了又一次的上楼工作。她们年龄相仿,加起来超过200岁。那阵子,每天吃完晚饭,陈阿姨就等在楼下,看到人要进楼就问哪个房的,要是没签的,在楼下就把事情说了。没在楼下等到的就上楼,“哪户灯亮起了敲哪扇门”,每天都忙到九十点。后来实在爬不动了,楼层高的,只能叫年轻志愿者上去,而年轻的志愿者其实也快五十岁了。

最让陈阿姨难受的是碰到骂人的,“理解不了你们怎么这么积极,没有好处这么拼命干嘛”,这时候只能忍着,等对方说完再沟通,最多的业主要聊四五次才打消各种疑虑,按下那个宝贵的手印。

就这样一户户地积攒,到2019年份8月,志愿者找到了绝大部分业主,最终把比例推到了96%。剩下4%各有诉求,比如有车库的,“要求补偿车库”,还有的商铺,“要一赔三”。

这时候就轮到伍大明出马了,在整个小区重建里,他扮演着决策者的角色,他写了报告,连带一叠厚厚的签字材料,寄了出去。2019年12月,时任武侯区委书记回复,“就纳入危旧房改造开展论证”。

但最后论证结果让业主们失落。“你们小区不属于棚户区,属于商品化住房,现在政策上不能支持。”伍大明说。

就这样,因为没有政策支持,重建的事搁置了。

自上而下

伍大明对政策有着异于常人的敏锐度。作为改革开放后第一批大学生,他退休前在内江市中小企业局下属基金公司工作。很快,他从新政策里看到了新希望。

2020年4月,成都《城市有机更新实施办法》发布,列明了三种城市更新形式:保护传承、优化改造和拆旧建新。

文件出来后,伍大明和赵涛登门拜访武侯区公园城市局,希望争取“拆旧建新”。他们都记得,当时主管副局长手头正在看这份文件,“说我们也正在学习”。

据他们回忆,这次副局长态度热情许多,说新上任的区委书记非常关注小区重建的事,曾召多部门讨论过。这让伍大明更有信心,他开始又一轮写信,寄给省、市、区,就连街道,虽然没有决策权,也会寄一份同样的,“表示尊重”。

信没有回复,但2021年11月,时任武侯区区委书记陈麟直接来了小区,并且在短短三个月内来了三次,最后一次是2022年大年初一,同时到访的还有武侯区区长、街道书记。

在这之前,2021年11月,成都入选住建部第一批城市更新试点城市,是四川唯一一座入选城市,武侯区则成为了成都的先行试点区,一切似乎为新的政策空间打开了窗口。

伍大明等人回忆,会上书记说,区里其实很重视中央花园二期这一片,区委书记还曾多次暗访,认可小区种种问题非重建不可解决,但对政府来说,没有那么多钱拆迁,“上世纪五六十年代的房子还拆不过来”。

区委书记正式提出了“自拆自建”——“修房子的钱居民自己出,公建配套政府来出钱做”,并规划了四步走战略:第一步小区业主达成意愿,第二步区里出规划,第三步争取市里政策支持,第四步开始筹钱。政府还对接了银行,居民可以申请低息贷款支付重建费用。

有自上而下推动,事情明显进展更快。陈阿姨参加了街道书记在小区开的座谈会,书记展望小区未来,“分成4个小区,要修幼儿园、学校、医院、养老机构”,现在提起陈阿姨语气依旧非常兴奋,“回来真的好几天睡不着”。

第二天,她就来到业委会要帮忙,之前的老伙伴黄阿姨、易阿姨也都迅速投入了新的签字工作。不少业主为了表达支持,纷纷送来西瓜、水,乃至风扇、空调。

但这次事情要难得多得多。陈阿姨说,两个月签了1200多户,“签不动了”,越来越慢,原因也很简单,“上次不出钱,这次要出钱。”

按照区委书记的谋划,每户将保留原来套内面积,因为公摊面积大,总的建筑面积将增加10%,按照房本面积算,即1:1.1置换。建房成本由居民承担,业委会测算,每平米大概4000元。

如今,中央花园二期住着很多外乡来的打工人,买下这套“老破小”已经掏空了家底,背着贷款,许多人一听要花钱就拒绝了。

质疑声也多了起来,有担心房子烂尾的,还有质疑业委会从中牟利的。陈阿姨说,有次一个男人醉醺醺来到业委会办公室,进来就一通骂,说“你们无利不起早,一个月拿大家4000多块钱,你们还要分房子,一个人几套”。

面对大家反对,业委会只能调整方案——争取政府支持,小区总建筑面积增加20%,再由开发商把多出来的面积卖了,可以覆盖成本,居民就不用再出钱,“相当于大家把多出来的面积换算成了钱”。

伍大明说,这个方案目前政府没有明确回复,“不这样推不下去”。其实他一开始心里就清楚,对这么大的小区来说,“出钱肯定是不好搞的”,但当时必须先答应下来,“不然就没机会了”。

只要不出钱,事情就好办了。那个夏天,志愿者打了三轮电话,反复介绍新版方案,到了2022年8月份,同意率超过80%。

这时候,伍大明又想到,业委会成立后,从物业收回了六成停车费,他们将其中一大部分拿出来,直接发放给业主,每平米3块,但要求本人拿着房产证领取。这种方式很有效找到了联系不上的业主,原来有顾虑的,趁着领钱,再当面讲解政策,也转而签下名字,最后签字率抬到了95%。

剩下的5%,伍大明用了新方式,公开贴出告示,让反对者主动提出意见,不然默认同意。

最后有3位业主打来电话表示了反对。伍大明一一记下他们的房号,具体的反对意见没去问,他有更重要的事要做,将新报告寄给各级领导,“没有政府支持是做不成的。”

反对者

住在60多栋的独居女人就是三个明确反对者之一。7月下旬,她在家里接待了我的来访。屋子看起来很久没人收拾了,几乎没地方落座,钢制沙发上堆满了杂物,椅子上也蒙了层腻物,整个房子散发着一股浓厚的酸臭味,而女人在房间里也戴着口罩。

这套50多平米的住房,算小区最小户型,是她唯一的住宅。1996年,她不到30岁,想着女儿要回四川读书,花了5万全款买了这套房子,说起这她就很后悔,要是当时在打工的深圳买个小房子,已经不知道涨到多少了。

她有太多理由反对了。不说别的,她语气高昂地说,自己妹妹家旁边一个小区,拆迁十多年了,直到现在还没建起来,现在自己搞重建,到时候烂尾了谁来负责,“我到哪里去住?”

房子位于三楼,这是她最满意的一点。一楼二楼潮湿,她这里能晒到太阳,走起来也不累。

她对小区也有不满,“自行车丢了9辆了”,她很早就离婚了,女儿在北京也好多年没有回来,现在几乎不出门,一天三餐靠外卖解决,搬家对她来说太累了。

在她看来,重建是“业委会想从里面搞钱”。就连小区发放公共收益,她也不满,为什么按照面积来呢?收垃圾就是每户均摊的,虽然不多,一个月8块钱。

但也不是完全没可能让她同意。她说,1.5万的收购价不行,如果2万一平米,直接给到她一百万,她也许就点头了,“但谁敢保证能拿出一百万?”

住在60多栋的独居女人就是三个明确反对者之一。7月下旬,她在家里接待了我的来访。屋子看起来很久没人收拾了,几乎没地方落座,钢制沙发上堆满了杂物,椅子上也蒙了层腻物,整个房子散发着一股浓厚的酸臭味,而女人在房间里也戴着口罩。

这套50多平米的住房,算小区最小户型,是她唯一的住宅。1996年,她不到30岁,想着女儿要回四川读书,花了5万全款买了这套房子,说起这她就很后悔,要是当时在打工的深圳买个小房子,已经不知道涨到多少了。

她有太多理由反对了。不说别的,她语气高昂地说,自己妹妹家旁边一个小区,拆迁十多年了,直到现在还没建起来,现在自己搞重建,到时候烂尾了谁来负责,“我到哪里去住?”

房子位于三楼,这是她最满意的一点。一楼二楼潮湿,她这里能晒到太阳,走起来也不累。

她对小区也有不满,“自行车丢了9辆了”,她很早就离婚了,女儿在北京也好多年没有回来,现在几乎不出门,一天三餐靠外卖解决,搬家对她来说太累了。

在她看来,重建是“业委会想从里面搞钱”。就连小区发放公共收益,她也不满,为什么按照面积来呢?收垃圾就是每户均摊的,虽然不多,一个月8块钱。

但也不是完全没可能让她同意。她说,1.5万的收购价不行,如果2万一平米,直接给到她一百万,她也许就点头了,“但谁敢保证能拿出一百万?”

最后的机会

眼下,对伍大明来说,最重要并不是消除每个疑虑,而是尽力争取到最大的政府支持。在他看来,只要政府正式出面搭建平台,许多问题,包括三个明确的反对者的要求,都会迎刃而解。

说起没有开过群众大会,老人显得有些无奈,不止一次,业委会贴出公告,要在党支部办公室公开征求意见,但“每次就二三十个人过来”。

而像安置费、能不能保留河边位置一类的问题,远没到可以敲定的程度。“如果研究细节其实是搞不成的。”伍大明说,事情要一步步做,今年6月,最新报告已经寄送给了各级领导,申请政府专项规划,“今年政府有个比较明确的东西就算很可以了。”

很多目光盯着中央花园二期的探索。上海交通大学住房与城乡建设研究中心主任陈杰说,如果这个小区能做成,“应该是一个历史性的开创了。”“中国民间自治的力量比较薄弱,这方面的训练也比较少。”陈杰说,在城市拆迁中,利益诉求非常复杂,成都这个案例如果居民自发达成了合意,那会是非常了不起的成就。

据陈杰了解,国内只有一个自拆自建成功案例,发生在南京虎踞路,一栋有着26户居民被鉴定为C级危房的住宅,从筹划到拆迁,用了8年时间,最终于2022年翻建完工。

跟中央花园不同的是,它体量小得多,形成共识相对容易,另一点,它并没有增加容积率,是在原地、原面积、原高度新建了建筑。

“(提升容积率)一个是规划红线的问题,第二个涉及到公平性。”陈杰说,容积率涉及到公共服务配套等一系列问题,如果提升容积率是可行的,那政府为了公平起见,应该做出公开政策,“明确哪些小区可以提升容积率”,如果只是特事特办,“那意义相对就有限了。”

不可忽略的时代背景是,中国大城市已经走过“大拆大建”的年代,大规模棚改成为过去时,如今更多是基于“旧底片”改造和重塑。成都也不例外,前述43号文件明确,“保护传承和优化改造为主,拆旧建新为辅”。

●中央花园二期小区,河边的别墅与老楼。周航 摄

2021年8月,住建部专门发布《关于在实施城市更新行动中防止大拆大建问题的通知》,第一条便是“严格控制大规模拆除”——除违法建筑和经专业机构鉴定为危房且无修缮保留价值的建筑外,不大规模、成片集中拆除现状建筑,原则上城市更新单元(片区)或项目内拆除建筑面积不应大于现状总建筑面积的20%。

对伍大明来说,他们要做的就是挤进这百分之二十,为什么是他们,原因很简单,“其他人没有争取”。他提到当时区委书记开会,附近多个老旧社区业委会代表都参加了,但除了他们没人说话。

74岁的伍大明已经没多少头发,性子看起来慢悠悠的,声音低沉沙哑,不靠近听很难听清。在旁人看来,伍大明为小区付出了很多。之前,有着高级经济师职称的他还在企业兼职贴补家用,这些年忙小区的事,也没再做了。

和伍大明一样,业委会主任赵涛性格说话语气一直都很平和,有志愿者最佩服他们“怎么说都不会生气”。赵涛今年49岁了,五年前刚任职时,儿子只有2岁,最先掌握的词汇之一,就是“业主”,“电话一响就说业主来电话了。” 家里人不支持他做业委会主任,他只能瞒着,到了自己办的广告公司,偷偷忙小区的事。

现在,他们能做的就是等待政府回应。不是所有人都那么有信心,有人提到去年区委书记换了人,担心新领导的态度;有人说,如果今年再做不成,自己就要搬走了。一些人等不了,觉得没希望,这几个月又开始装修。挂牌售卖的房子也有几十家,中介说,总有人着急用钱,而买家中也不乏想搏一下重建的。还有人则永远都等不到了,赵涛说,一个60多岁业主,半年前因为癌症去世了,他曾为联系开发商积极奔波过。

很多人都把这次看作最后的机会。“这次如果失败,可能再也搞不成了。”今年74岁的易阿姨说,“我们年龄大了,以后没得劲了。”

这些为这件事奔忙了5年的老人几乎都说,“这是为大家,也是为自己”,其实也不是为自己,而是为了儿女们。

退休前,陈阿姨跟丈夫都在一家研究所工作,他们都是工作中的佼佼者。她有两个儿子,只上了大专,都在外面租房住。她有些愧疚,以前孩子跟着他们在山沟沟里读书,如果在城市里或许会不一样。现在的这套240平米房子是他们拥有的最大资产,如果能换成两套新房,那会让两个儿子都有自己的房子。

“我儿子说‘妈如果你们这要改变了,我都要回来住’,说‘如果不改变,以后我就把这个房子卖了’。”另一个50多岁的志愿者说,“(如果)我孙子以后结婚都住在这,(那他会说)这是我奶奶给我留的,心里有个念想。”