那个总是被开黄腔的女孩,选择了离职

一

我和喻琳是一起去手术室试用的,当时去护理部报到时,领导问我有没有意向科室,我毫不犹豫地说想去产科或者急诊科。

凌晨五点的手术室丨作者图

骨科手术所用器械丨作者图

作者 | 初一

编辑|雾

============================================================

我,做过塔吊司机,丈夫离世后下岗,36岁北漂,白天做保姆,晚上写作

我叫尹晓炜,1970年出生在黑龙江依安县。初中毕业后,我按部就班地工作、结婚。没想到后来丈夫患癌去世,同一年,我也被上世纪末席卷东北的下岗潮裹挟着,成为众多下岗女工中的一员。此后,我四处漂泊,居无定所。36岁,我在县妇联介绍下去北京做家政女工、当保姆,在北京一漂十七年。

2020年,我在北京。

在我最难熬的日子里,是写作给了我慰藉。它让我有一颗更强大的内心,让我能在风雨中奋力奔跑。每天干完活,我都会把休息时间拿来读书、写作,我有时在厨房里写,有时在卫生间写,随便拿张纸拿支笔我就写,烟盒、药盒上都留下过我的手稿。

靠着这些零零散散的时间,去年年底,我写完了十几万字的纪实性小说《北漂》,目前出版社的编辑在看是否能出版。这本小说我写了三年,比蜗牛爬得还慢,但我相信,人生最好的动力就是坚持。

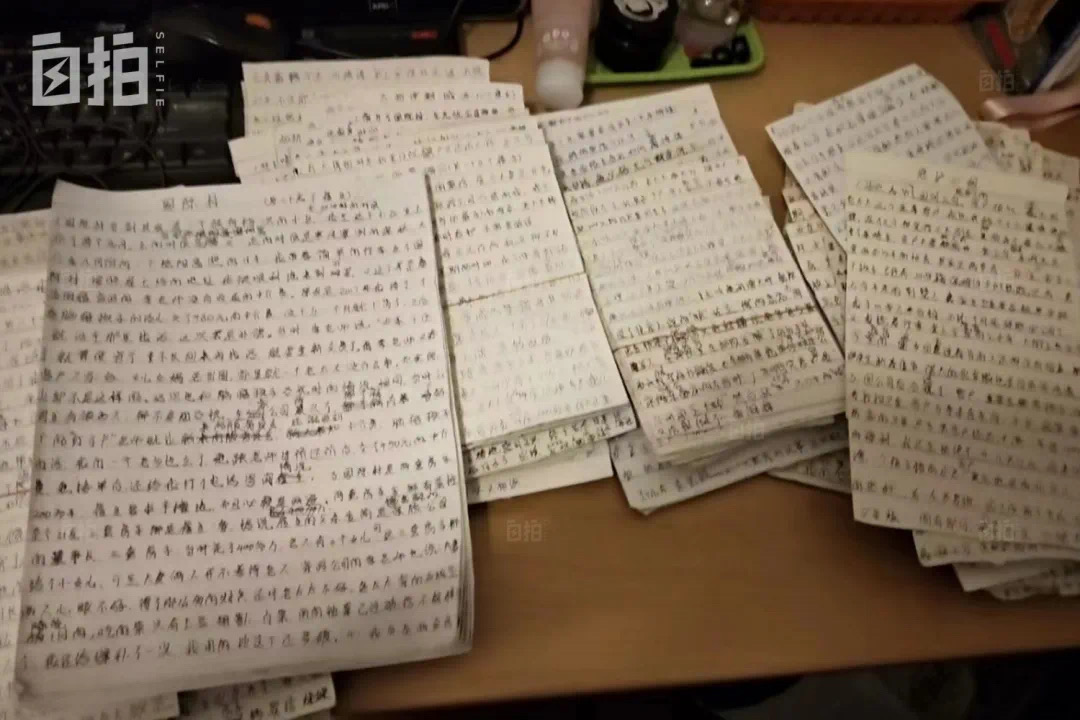

《北漂》的部分手稿。

我出生的地方黑龙江依安是个农业县,农作物以种玉米、土豆、黄豆为主。出生的时候,家里已经有六个孩子,我是小七,我大姐比我大12岁,二姐比我大11岁。家里孩子太多,大人不把孩子看特别重,一开始差点把我送人,还是邻居崔奶奶劝住了我父母,才把我留下。我常常觉得自己很多余,不招人喜欢。

那个年代生活都比较贫穷。70年代,建国也就将近不到30年光景,人们将将能吃饱饭。我父母都没文化,只能干出力的活。我父亲是依安县建筑工程公司的工人,我母亲一开始是家庭主妇,没有工作,后来因为孩子多,家里困难,她也出去做零活,搁工地上给人做力工,搬砖装车装水泥,挣点零花钱补贴家用。

小时候我是由姐姐带大的。我妈出去干活以后,我二姐就辍学在家,看我、我三姐、四姐我们三个小的,我们仨挨着差一岁。

我(右二)在老家,和我的三个外甥女。

小时候生活条件很苦,我穿的衣服都是捡姐姐们剩下的,我妈还得照顾着农村的姥姥、姥爷和舅舅。我记得当时我的狗毛手套和凉鞋,我还在用呢,就被我妈拿去给了我舅,我舅家也有女儿,他们在农村,比我们还苦。

上学都是自己攒学费。那时候就三块钱学费,家里拿出来都很困难,一到开学的时候要学费,班里就有好多同学家长找老师要求免费的,但是一个班只给两个免费名额,哪里轮得上我。

后来,我就自己攒学费,平时给我的零花钱我都舍不得花,有时候上小卖店给我妈打个酱油买个醋,剩个3分5分的,大人就给我了,我都攒到过年的时候,家里充足一点,再把那钱都换成新的,几毛的,到开学的时候,拿手绢包着,到学校交给老师。

我小时候特别喜欢看书、看画本,除了爱看书,基本就没对别的东西有什么兴趣过。邻居崔奶奶家订了个文艺刊物,里头有世界名著简介,什么《红与黑》、《老人与海》,我一上她家就翻。我二表哥有一小箱画本,去他家我就坐炕头抱着翻,看什么《朱德的扁担》、《糊涂的小鲤鱼》,一天能翻好几本。

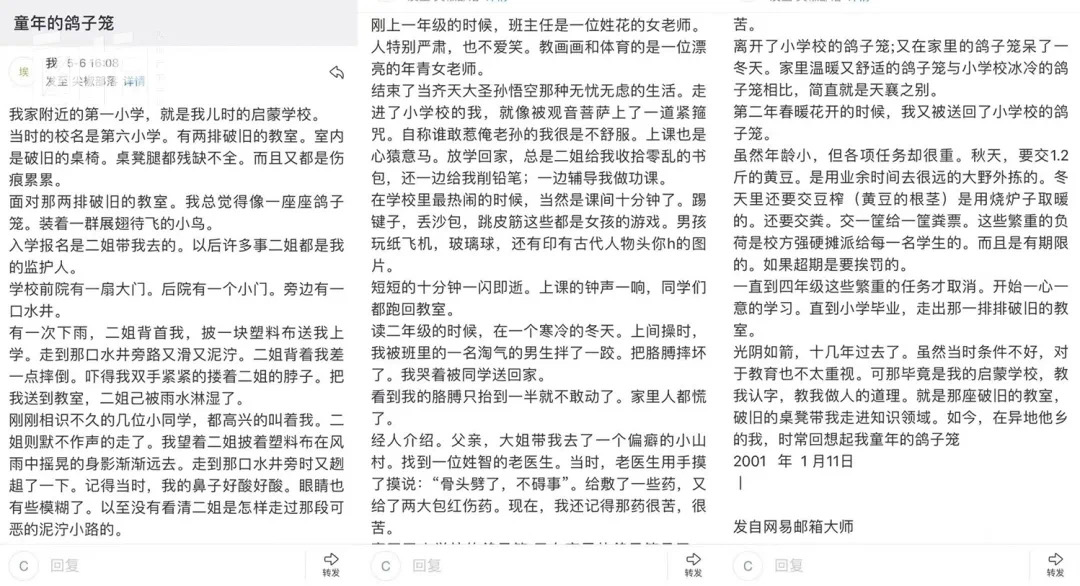

我写于2001年的回忆学生时代的文章。

1987年,我初中毕业,就不上学了。我学习不好,特别偏科,只爱学文科,理科不会,上课老师讲物理讲化学,我在底下写作文,自己编《东游记》,写唐僧跟三徒弟从西天取完经回来的故事。到现在我算数也不行,一见数字我就记不住。但我作文一直是班上写得最好的,老师常常拿来当范文,我特别有动力写,作家梦从小就有了。但那时候就是自己瞎写,盲目地写,没有系统地去学过。

我还喜欢抄书,初中毕业在家待业那两年,《唐诗三百首》、《李太白全集》,我都抄下来,还抄过匈牙利诗人裴多菲的诗集。那段时间,我在市场认识了一个姐姐,她家有好多书,我隔一段就上她家去抱一大摞书回家看,有冯梦龙的《古今小说》,歌德的《少年维特的烦恼》,一大箱子书都让我翻完了。

那时候我最喜欢看的是《星星诗刊》,看完之后我就模仿它写。我在邮局看到《星星诗刊》招学员的启示,特别想去,不敢跟我爸说,就告诉我大姐,《星星诗刊》又招学员了。我大姐给我一句,“别诗(湿)了,还干呢”,完了我就不敢吱声了。我挺后悔的,如果那时候参加学习,可能我现在就会写得更好一点。

东北的冬天冷,土都冻上了,建筑公司一到冬天就放假,一直要放到第二年五六月份。这段时间没活,我爸就在县里农贸市场卖粉条、烤地瓜,他上农村弄了个粉条小作坊,请工人做,做完再拉到城里去卖。我就跟我爸去农村,帮他管账、收土豆,给他帮忙。

我当时有一个小书箱子,我抄的书,从小学到中学的作文,我17岁那年写的第一首诗,我写的《东游记》全在里面。我跟我爸去农村时,我妈就把我的小书箱子给卖了,她不认字,觉得我都不上学了,留着也没用,在家里碍事。我当时特别伤心,但也不敢吱声,现在想起来也很心疼。

怀念小书箱的文字。

到1992年,我开始在我爸那个建筑公司上班,做力工。我们当地叫“父子兵”,父亲在哪就业,子女就在哪就业。1996年,公司塔吊缺人,大量招司机,科长说,只要胆大敢上不恐高就能行。我姐当时也在这个公司做化验员,她听说了这个消息,回来告诉我,我就赶着这个机会去当塔吊司机。

塔吊其实很好学,一星期就学会了。我开始学的时候,工地的主体楼已经起来了,一个老司机教我,跟师父练了几天,等换到新工地之后,我就开始独立顶班了。

塔吊司机,英姿飒爽高高在上,我当时感觉很自豪。但是下暴雨的时候,我坐在驾驶室还是有点心惊胆战。雨停了再开工,启动电钮时常常被电打,胳膊上一个个红道道。不过倒是没有什么别的危险。一个月就几百块钱工资,后来涨点,最多就500多块钱。

2000年,我在大庆铁人广场。

1997年,单位同事给我介绍了我老公,我们谈了几个月就结婚了。到2000年,老公查出来肝癌,走了,留了五千外债给我,给他治病欠下的。也是这一年,我下了岗。

上世纪90年代末,东北的国营企业体制改革,我们当地的米厂、油厂、玻璃厂,一个接一个倒闭,我工作的建筑公司也没例外。30岁,家没了,工作没了,还欠着债。这一切对我打击挺大的,很迷茫,不知道下一步该怎么走。但我结了婚的人,得独立了,只能靠自己。

我拿了一个大三角布兜,我姐给我做的,装了两件换洗衣服,去了大庆。叔叔家的姐姐给我介绍去幼儿园做生活老师,协助老师管小孩,给他们讲讲故事啥的。可能我看的书多,那些小孩儿可爱听我讲故事。我在大庆待了一年,幼儿园效益不好,倒闭了。我又回了依安。

我在大庆幼儿园的留影。

在老家待了两个月,到2002年,我去江苏投奔一个远房亲戚,想着可能南方钱好挣点。那地方在句容,离南京就隔着一个东山。句容那时候没有火车站,我从东北,坐了48个小时火车,硬座,车厢里头都是人,坐得久了大家就聊天。去的路上我挺高兴的,奔着希望去的,结果最后还是没有希望。

我去了亲戚给介绍的那家饭店,人家可能觉得我落难了,像个乞丐一样,对我不行,工资给得比别人低,活儿还比别人干得多。一个月工资260块钱,房租就70块钱了。他们都讲方言,管“一百”不叫“一百”叫“一波”,管“鞋”不叫“鞋”叫“孩子”,我北方人,哪儿听得明白?而且他们还会说我,我挺委屈的,就自己出去找工作。但我一个外地人,不会说当地话,找工作特别难。

在江苏待了三年,什么都干过。去过纸箱厂,在当地学校外头摆个摊卖大饼,跑过中介,书店音像社卖过碟,给私人车老板卖车票......工作倒是都不累,就是总找不着活。一年就上四五个月班,挣得不多,朝不保夕,又背着外债。感觉生活特别难,自己孤苦伶仃,兜里一分钱都没有,像个乞丐,经常哭。

那三年我出过三次车祸,有一次被车撞倒,车轱辘都贴着我脑袋了,挺惊险的,好在都没受什么大伤。还有一次,我在出租屋里洗澡,天太冷,我看煤球炉还没灭,就拿进来屋让它烤烤。结果第二天早晨,我头晕恶心,浑身没劲,房东来看我,才知道是煤气中毒了。我在东北没烧过煤球炉,是到南方才跟人当地的人学的。那之后我才知道,这东西能产生一氧化碳。

经过这些事儿,我就觉得可能我命硬,阎王爷不收我。

江苏这三年是我人生中最难熬的三年。熬着,有时候自己就写点东西,什么都写,满腔苦闷无处可说,我就写,写作就像是一种依靠。但很可惜后来手稿又都弄丢了。好在这几年,我基本把欠的债还完了,而且我还能看书。在书店打工,没人的时候就看书,金庸的武侠小说我全看完了,后来书店生意不好,老板把我辞了,我还上他家租书看,一块钱一本,看什么《宋美龄大传》。

怎么也融入不了句容当地的生活。2005年,我又回到东北,在当地一个饭店打工,老板给别人工资都是400块,给我就350。饭店旁边有个开电话亭的姐姐,她家有亲戚在北京干家政,她就劝我说,你干嘛不上北京干家政?包吃包住还一个月开八百。

我听了她的介绍,去找了依安县妇联的人,妇联有一个大姐专门往北京介绍家政工,她帮我联系了一家北京的家政公司。

就这么着,2006年7月24号,我36岁,第一次来北京。这个日子我印象特别深刻,坐了十几个小时火车,到北京一下车就懵了,不分东西南北,这地方人太多。那时候做保姆的人少,供不应求,我虽然没有做保姆的经验,也很容易就找到一家家政公司。家政公司还派人去车站接我们,在家政公司睡了几天上下铺,我就找到一个客户去干活了。

结果,我在第一个雇主家就遇上了一个爱刁难人的老太太,有事没事训我一通不说,还不让我穿红衣服。她的头巾、袜子这类东西,只要不记得放哪儿了,就骂我,说是我偷的,找到了她没事儿人一样说句“忘了”。

一开始甚至不让我喝水,为了省水费,她晚上让水龙头滴答着把水盆滴满,一开始我不知道,给倒了,她知道了凶得,都给我吓傻了。但那会儿我没钱,只能熬着,她骂我,我也不理她,这样一直在那家干了九个月,后来才知道,我是在那户干得最久的一个。

也遇过认可我的雇主。我记得之前在华侨城干过的一家,女雇主夸我故事讲得好,孩子乐意听,要走的时候,我跟她说了好几次,她都不让,说“我们家雇的这些阿姨,就你文化底蕴好,我不能放你走。”之前在朝阳区望京的一个雇主姐姐也很喜欢我,那时候她母亲患尿毒症,我照顾了半年。后来老太太病逝了,但我们一直保持着联系,前年五一还见了一面。

我在北京望京的家政公司里。

保姆这行就这样,做得再好,人家说你不好也没辙。没办法,我惹不起还能躲得起,我就走。我靠出力挣钱,我也有尊严,觉得合适你就用,觉得不合适就拉倒,咱就不合作。

有时候生活让我倍感愤懑,但偌大的北京,除了家政公司,我无处可去。太憋屈的时候,我只能把一切诉诸笔端,文字是我的救赎。写那个爱刁难人的老太太,在文章的最后,留下了三个大大的“恨”字;写《我不哭》给自己打气,告诉自己,来到人世间,我是哭着来的,经历了这么多变故,痛过、哭过,但应该坚强面对生活。

不忙的时间也拿来写作。2012年,我照顾两个不太能自理的老人,几乎不出门,闲下来没事就写,写老家、写风、写童年......那时候大家还用短信联系,认识的几个家政工姐妹们给我发短信,都开玩笑说我在闭关修炼。雇主家的废纸、药盒、包装盒、信封,我都拆开攒着,拿来当稿纸,写好改好,再誊写在本子上。

我曾干过的一家,老太太看了我写的《我不哭》,觉得不错,又给她儿子看,她儿子看完以后也很认可,给了我两沓稿纸,北京奥运会的纪念邮票和钥匙扣。我大受鼓舞。

一个家政公司的姐妹看我这么爱写,给我介绍了女工资讯平台“尖椒部落”。投稿后,我的一篇回忆童年的散文被发表在“尖椒”上,拿到了人生第一笔稿费,虽然只有100块钱,但给了我很大的信心。这篇文章发表后,我有四篇文章还得了奖,虽然拿的钱都不多,但我挺开心的,觉得这是对我写作能力的一种认可,终于能体现出一点自己的价值来。

2017年,我遇到了鸿雁社工,一个为专门为家政女工服务的社工组织。

那时候我在望京找活,有一天没事,上超市转转,看见北京鸿雁社工服务中心贴的好多海报,说有啥活动,写作课、手工课什么的,还都不要钱。我觉得挺好奇,想去看看,又没敢去,天下哪有掉馅饼的好事,别到时候是传销,把我骗得出不来。

后来在家政公司等活,碰着一个老乡,她领着我,我才敢进去。去了才发现鸿雁是真的好,通过鸿雁,我认识了好多人,人生也慢慢起了一些变化。当时一个叫小鸟的女孩,一点点地帮我梳理我写的一篇文章,给我细细地讲解该怎么修改。人生中第一次有人一对一指导我写作,我特别感激,她说的那些像电影一样在我眼前铺展开来。

2020年,鸿雁的百手撑家家政工艺术节,我和展板上自己的诗作合了个影。

2018年,我从一个老乡嘴里知道了“工人大学”,我初中毕业就离开了学校,听说有工人大学,迫不及待地想去圆圆我的大学梦。那时候,写《中国新工人:女工传记》的吕途老师给我们讲城乡建设,带着我们读书,让我们写读后感。

工人大学里的一切对我来说都是新鲜的。当然,上课的过程不可避免的有些困难,比如在客户家听网课,大家讨论作业的时候,我不方便说话只能听着;工作太忙,没时间写毕业论文,客户还不让晚上开灯,我只能在洗手间里熬夜写。但经过这半年,我觉得自己眼界开阔了不少,拿到毕业证的时候非常开心。

2019年,我和另外七个家政工姐妹一起办了鸿雁社区报,疫情的时候我们七个人聚不齐,上费家村审稿,还得派一个人在外面望风,害怕被人说我们聚集。现在社区报都有十来个人了,接着就要出第7期。一起办这些年,每次审稿都聚不齐人,不是你有事就是我有事。

2020年,和姐妹们在鸿雁办公室一起过除夕(最右边是我)。

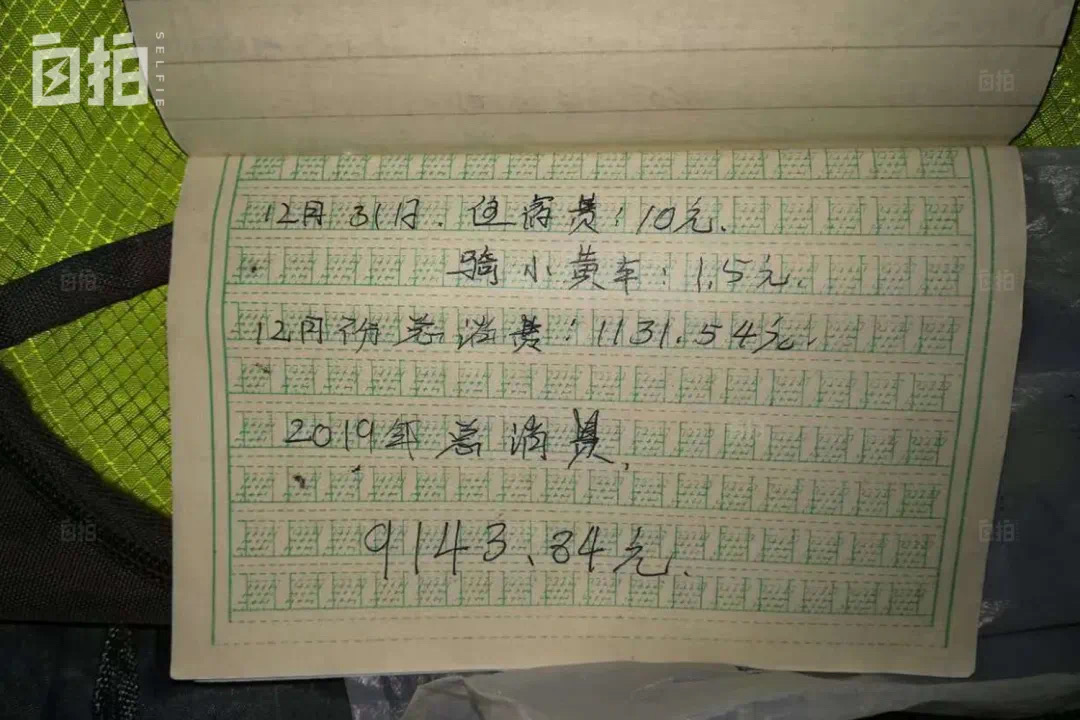

2019年,我又接触了皮村文学小组。一到周六晚上,我要转好几趟公车去皮村听课,北京公车比地铁便宜,我平时都是能坐公交就不坐地铁。讲课的有大学老师、杂志主编、还有知名作家。去参加活动,中午饿了要在外面吃饭,我舍不得花钱,就自己带包方便面,干什么都是精打细算。

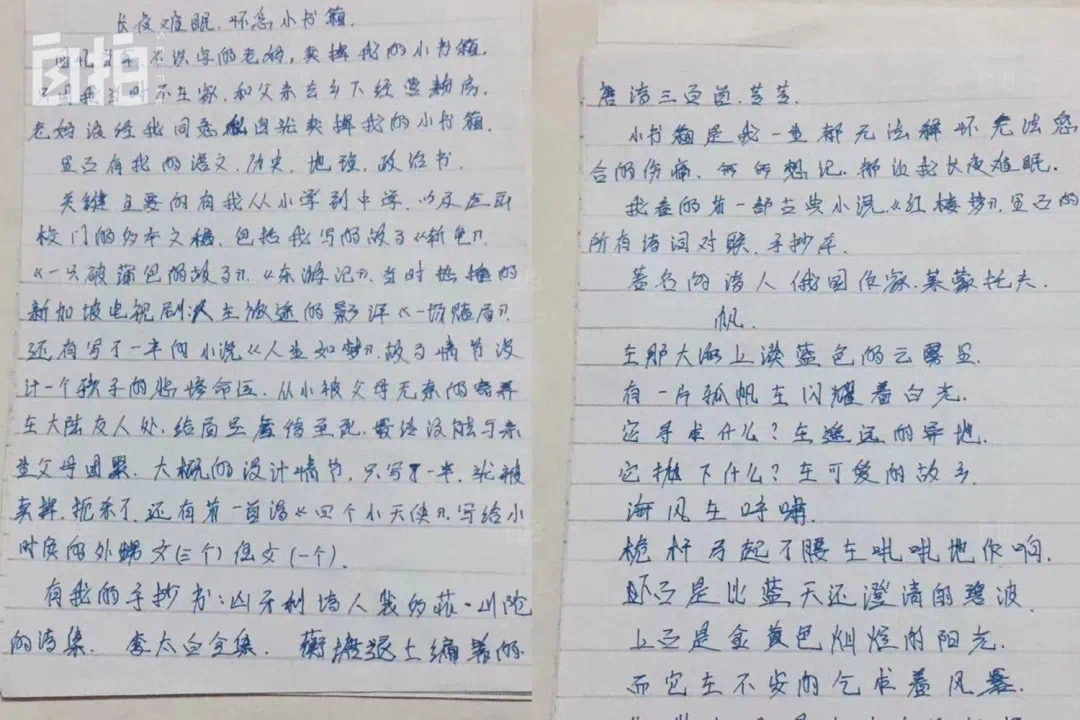

我发表在南北文学上的诗作《来生》。

也是在这个时期,我有了写作长篇小说《北漂》的想法。2019年我参加了“落地生根”家政女工写作计划,我把我在北京做家政这些年的经历,写成了一篇一万两千字的长文,老师看过以后,建议我把它扩写成写一本纪实性的小说,还帮着拟了十八个章节的方向。

我决定要开始写长篇小说时,就在家政公司等活,想找一个能给我独立房间的雇主。照顾老人人家一般不会给这个条件,你得在一个屋子陪着老人,所以我拒签了好多单,很长一段时间没有稳定工作,对我的收入影响很大。

同行把我介绍给一个家政公司的中介,还是我老乡,这个老乡给我找了一户雇主,是照顾小孩的,可以给我一个独立房间。他一开始说得可好,这家雇主脾气不好,让我忍着点,“有什么问题我肯定向着你,不向着她(雇主)”。我给了他一千多块钱中介费,他说这管终生的,这户不行再换一户。

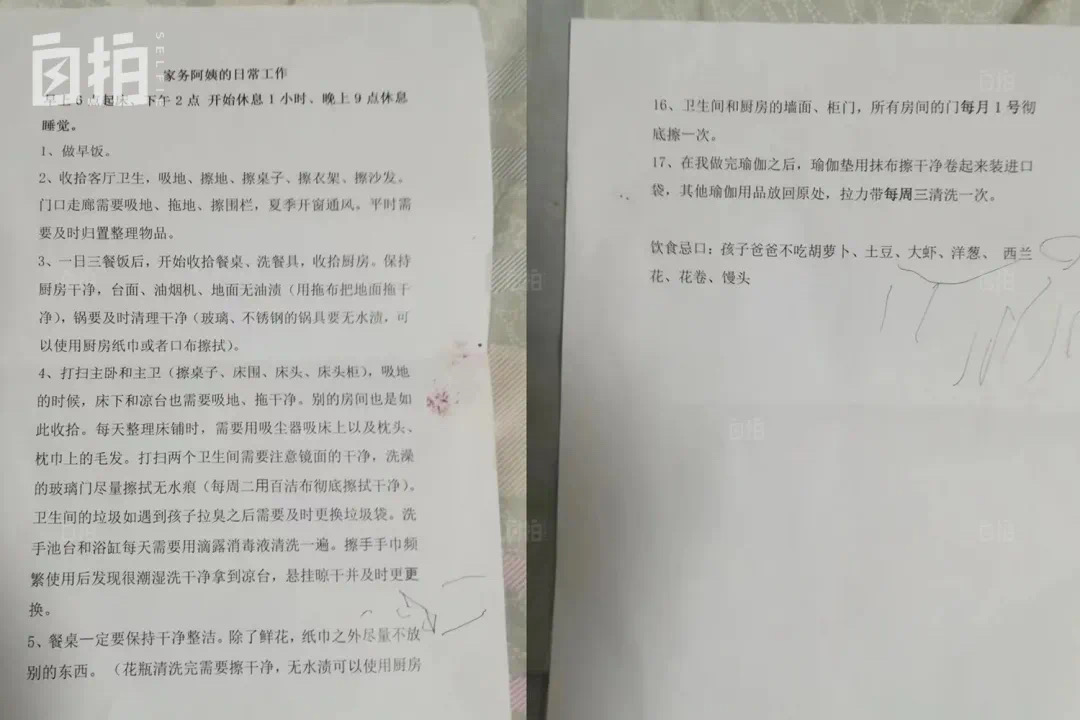

等我上了户,确实,女雇主脾气特别坏,常常没事发脾气。原本她家请两个阿姨,这回就找了我一个。我去了才知道,平时做饭、做卫生、照顾孩子不说,取快递,5升的水,一次买5桶,都是我给拿回去。他们早晨吃西餐,给我就一碗粥。

吃不饱,活还多,我每天从六点多一直要干到晚上九、十点。在这家干了两个月,我辞职不干,雇主不乐意,让我找下一个来,找不到就不许我走。我再找家政公司那个老乡,才发现那人已经把我拉黑了。

雇主还不给我工资,我干了两个月,一万多块钱,说不给就不给。后来还是鸿雁社工的主任帮我出主意,我才狠下心把我这笔工钱讨到手。虽说有独立房间,但谁想得到,雇主不准晚上开灯,有时工人大学有作业要写,我就偷偷在厕所用手机写。在那家待了半年,《北漂》一笔没动。

雇主的任务清单。

有的雇主不喜欢我写作,就直接把我辞退了。我们公司上他家去接我班的人回来告诉我,那家老太太说,“我找她来是当保姆来干活的,不是让她上这来当作家写东西的”。哪怕我是休息时间写也不可以,好多客户觉得不正常。

后来遇上合适的雇主,才开始动笔写小说,每天白天干完活,写一点。没工作的时候,就在家政公司的地铺上写,环境嘈杂,其他家政工聊天的、跳舞的都有,时不时还有小朋友过来玩闹。《北漂》的第一个故事我写了半年,这两万字基本是在这种环境中写出的,我校对了三遍,累得后背疼。

直到2022年12月25号,我才终于在现在干活的这家把《北漂》写完,前后写了三年。我姐他们有时候说我傻,因为我不会拐弯,认准一条道跑到黑。我决定要做的事情,就不会轻易放弃,无论是写书,还是给自己买房子。

在家政公司等活儿时,我在地铺上写作。

我之前的笔名叫“尘埃”,从2015年开始一直用了好多年。因为觉得自己一直飘飘荡荡,跟尘埃一样,小小的、轻轻的。我也没有家,东西都存在家政公司,每次家政公司做清理,我都得去搬我的东西,找朋友东存一点西存一点。好些东西就这么搬丢了。这十几年都是这样的,东飘西飘的,就是稳定不下来。

后来我下定决心,要自己买个房,有个家。

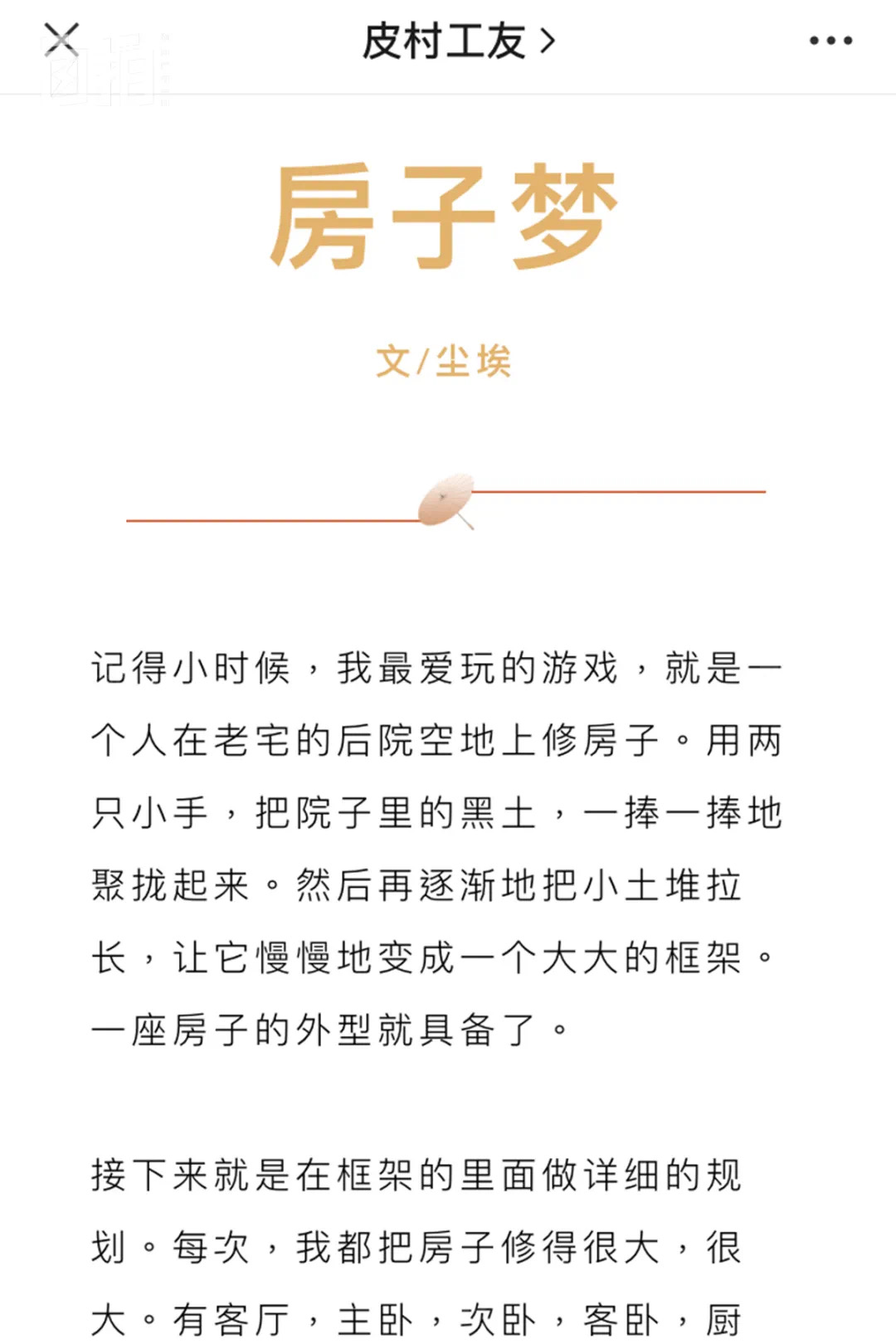

我曾经写过一篇《房子梦》,回忆我和房子之间的种种因缘,从我还是个用沙子堆房子的小孩,懵懂地看着父亲为大哥二哥张罗婚房、到我长大变成了建筑房子的工人,从我四处漂泊居无定所的三十多岁,到成为家政工不是住在家政公司就是在雇主家凑合,我越来越希望可以有一个地方,哪怕只有一间的书房,是我可以栖身之所。

我写的文章《房子梦》。

2021年下半年,决定买房前不久,我把笔名改成了“墨辰”,“墨”字是黑土,也是墨水,“辰”字代表着希望。我希望自己以后能够生活得好一点,想换一种活法,之前感觉自己挺漂泊。为了多挣点钱买房子,我能不休就不休。

目前做保姆的工资,一整个月不休息勉强到6000块,我过了50岁的年纪,也可以领退休金了,所以每个月还会有2000元退休金。挣得不多,但很节省,一年可能花出去的还不到一万块钱,这些年也攒下了一些钱。

我的2019年年度账单,一年支出总共还不到一万块。

在北京十几年,我逐渐适应了这里的气候,我有个朋友是章丘的,离济南35公里,那边房价相对便宜一点,我去看了看,觉得还行,跟北京气候差不多,在那边买了一套房子。是个两居室,小屋被我做成了书屋,把我的书都放进去。

我写东西不单单是为了发表,也不是为了出名。读书、写东西,对自己是一个陪伴,老了后有点事做,有人喜欢唱歌跳舞,这些我都不行,可文字和书我喜欢。虽然小时候我做过“作家梦”,但后来基本不去想了。

前一阵子有记者采访我的文章发了,我看到有人在文章下留言,说我还在童年那个梦里没醒呢。其实是在一种半梦半醒的状态里,梦是啥?到现在我还坚持着写作,坚持着自己,只要不忘记这个梦,熬不住的时候就能有个慰藉和支柱;但醒是啥?我知道自己是什么样的水准,站在一个什么高度。

我买的房子在这栋楼的四层。

最近,我在看日本作家川端康成写的《千只鹤》,现在我还在做保姆,没有那么多的时间看书,每天考虑的都是要把客户的活干好,一百多平米的卫生我得做完,早上收拾完卫生,接着我就弄饭,他们一天要吃啥,都要安排好。吃完收拾,再给老人按摩,忙得连手机都不看。到了晚上才有一点空闲的时间,看书写东西。

我看书慢,晚上这几个小时,写点东西,看看书就十一点多,再看看手机就睡觉了,一天真挺不够用的。有什么写东西的想法,也只能偷偷摸摸地赶快记到纸上或者打在手机里,等晚上休息的时候再认真写下来,就像我以前写的那篇文章里说的一样:

“我是偷时间的贼

苟活于世,把自己全部典当出去

跟机器一样不停地运转

在繁琐的工作中,盗取老板的时间

我不盗取财物,没有偷天换日的本领

我只用盗取的时间,与文字跳一曲欢快的舞,放飞心海去远行

……

我盗取的时间不多,零零散散拼成一块七巧板

就像天空雨后的彩虹,让梦想去展翅高飞

我是盗取时间的惯犯,想盗取更多的时间

用于大脑的挥霍。”

(尹晓炜《偷时间的贼》

2021年,《新工人文学》)

买了房,拿到钥匙后,我也没再去过,只把我的东西往那边寄了一些,房子里什么都没有。我现在的目标,是把我房子的装修钱挣出来,简简单单装一下,买一点家具家电。干个三年、五年或者更长的时间。再多挣点养老钱,到60岁、65岁,直到我找不到活了我就回家。不知道能不能实现,反正就得靠自己努力。

我的生活里有很多无奈,我没有能力去选择生活,是生活在挑战我,看我能不能活下去,适这个社会。我只想努力让自己变得更强大、更结实一些。有时候会想以前的许多事,但想得不多。主要是想自己以后能过什么样的日子,尽量让自己过得好一点,不是说有多富有,最起码安心、安稳一些就可以了。

但有时候你计划挺好,生活未必能按照计划去实现,中间会出现一些意想不到的差头。所以说现在我就顺其自然,爱怎么发展怎么发展,我随着就好。

-THE END-