干了三个月体力活,年薪40万的外企都不香了

28岁,我从外企裸辞,去云南翻咖啡豆

“孔乙己”被塑造的100年后,他的长衫穿在了如今的年轻人身上。

比起鲁迅辛辣的讽刺,在如今的互联网语境下,这更像是一种自嘲:二十年来良好的教育、父母的期待、最终到手的学历证明,包裹成年轻人心里放不下的矜持。

“孔乙己的长衫”到底该不该脱?28岁的阿楚有自己的答案。

在上海几家大公司疯狂卷了5年后,阿楚裸辞了。从年薪40万的外企白领,变成了四处漂泊的义工,从晒咖啡到端盘子、洗碗,轻体力活让她的大脑暂时从高压中解放,也感受到了身体的力量感和活在当下的即时快乐。

但对阿楚来说,做体力活就像是阿司匹林,不是治疗她精神内耗的永久良药,结束三个月的义工生活后,从云南回到上海的她再次感觉到焦虑席卷而来。

不过这趟轻体力活之行,让她的眼界变得无比开阔,甚至开启了人生的2.0版本,找到了生活更多的可能性。

脱下长衫并不丢人,更重要的是,能活成所有人羡慕的样子。

一

外企也卷到可怕

看客:什么原因让你狠下心辞掉了年薪 40 万的工作?

阿楚:这个决定肯定不是脑子一热就突然决定的,对于我这样的人来讲,其实是各种因素累加起来的。

我的工作一直处于随时待命的状态,基本上每天9点半之前到公司,一坐下来就到晚上的 9 、 10 点,始终是一个特别紧张饱和的工作状态,也经常有半夜一两点才出公司大楼的情况,导致我的身体出现一连串的问题。

先是发高烧,将近 40 度,发了3天,好了大概没两天,又要去深圳出差,耳朵突然中耳炎,左耳就是完全听不见了,当时就知道自己的身别垮了,都隐约感觉某一天我就突然死在工位上了,我就想说就何必把自己搞成这样。

看客:那最初你是为什么选择了这家公司呢?

阿楚:我之前从来没有待过外企,而外面都在吹外企好,福利又好、待遇又好,又很躺平,然后我就想要去试一下。

我之前一直觉得,钱和薪资是我追求的一个动力,比如说,30岁之前就要年薪百万之类的,但这次不太愉快的工作经历反而让我开始思考:钱这件事情到底是不是我第一动力。

我去观察了公司里面那些在我想象中的年薪百万的人,坦白来讲,他们来得比我更早,走得比我更晚。而且他们即使有家庭,周末时间也都是被工作填满的,他们会理所当然地认为工作就是生活的一趴。

那我就开始反思,我也想要这样的生活吗?

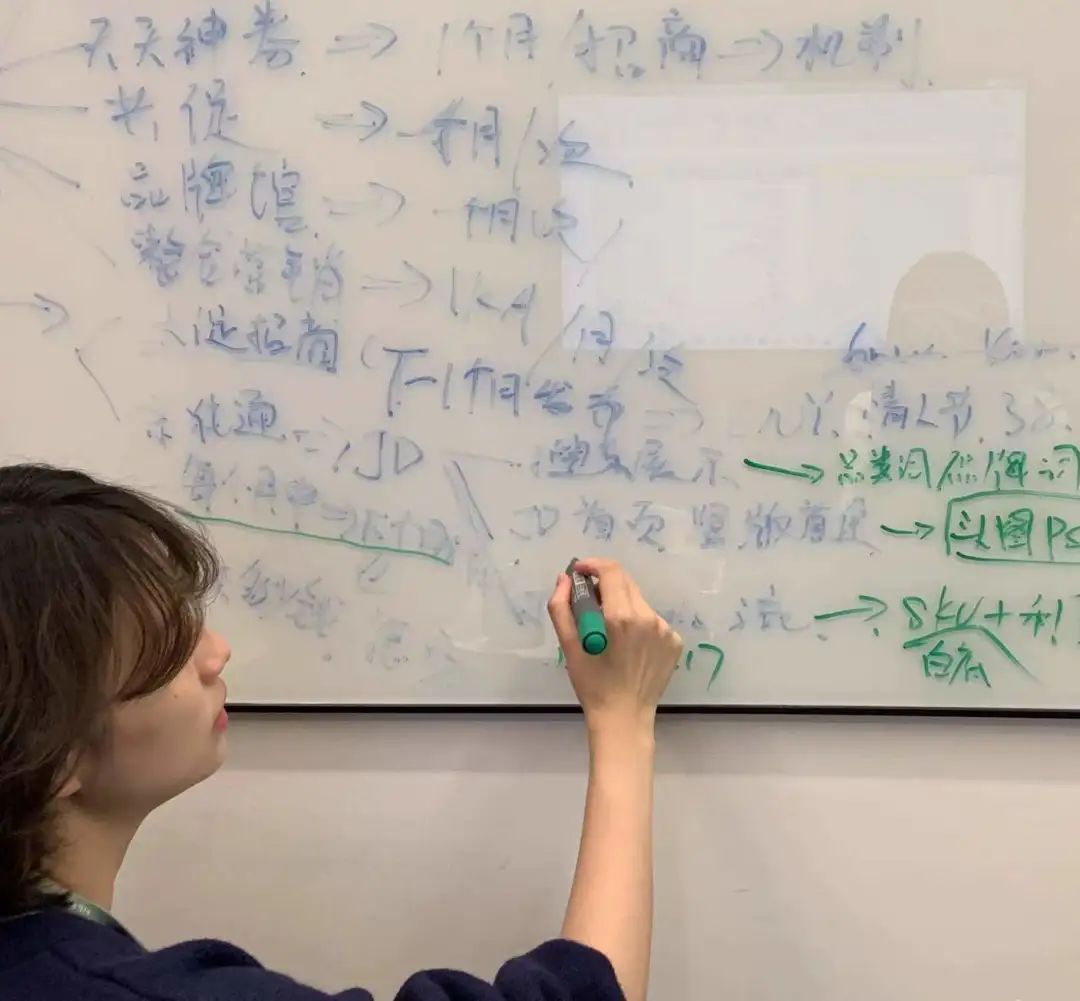

阿楚在上海某公司的加班日常

看客:所以离开这份年薪40万的工作,你也并不觉得可惜?

阿楚:对,其实刚入职两个月的时候,我就已经提过一次离职了。但是和老板聊完之后,又觉得算了,忍一忍吧,万一就是没适应呢?

后面一个月里我就开始理,到底什么样的理由让我想要离职。列出来了之后,我在这一个月里尝试着去解决,然后我发现, 80% 可能原因都不在我。

我回想了一下自己的人生目标,可能就是想赚点钱,然后去江浙附近的小城市,买一个40万或者60万以内的小房子。那我为什么现在不去思考一下,为我以后想要的生活去找一些方向。

所以第二次提离职的时候,我就不想给自己留后路了,因为工作已经严重危害到了我的身体,我就给自己找了个义工项目,报名都报好了。

看客:离职之后你觉得自己的状态怎么样?

阿楚:我从离职到成为一个快乐的无业游民已经 3 个月了,其实焦虑感一点都没有了。因为我知道我自己是一个经常会焦虑的人,所以我就提前把自己离职之后的行程安排得满满当当,基本是一站接着一站,整体上看是非常充实的。

看客:你裸辞最大的勇气来源于哪里?

阿楚:我觉得我有裸辞的勇气就是因为我自己本身没有车没有房,我也没有想要买车买房这样的欲望,刚刚好有够我挥霍去玩的这样的一个成本,那我想为什么不能早点开始这件事情呢?其实就差一个说服自己的心理动机而已。

二

交钱才能做义工

看客:听说现在裸辞去做义工比求职还要难?

阿楚:裸辞做义工比求职真的还要难太多了,真是太卷了。

我之前想要去三亚找义工,然后去看小红书上招聘义工的准则,真的就是一整个大离谱。有一些店家要求你自带上万块钱的专业摄影设备,有的还要求义工交上千块的保证金和押金,甚至有的会要求义工去给客人或者员工去做饭。

我当时看到后心里就想这谁愿意去啊?但事实就是好多人争着抢着都要去。

看客:那都是什么样的人选择来做义工?

阿楚:我观察下来一般是大学生gap 的这种会比较多,比如可能是大三这个档期,或者是大四到读硕士的阶段。

其实什么样年龄段的人都会有,比如说像我在普洱有遇到一个 80 后的华为高管,他也是直接辞职来做义工,甚至他都在杭州买好了一套房,但是那个房他现在也不住了,开始全国各地做义工。

看客:你的义工上岸之路难吗?

阿楚:我觉得我还算是比较幸运的,因为我之前就比较了解义工,在信息的搜寻上会相对比较顺利,而且我比较明确自己可能适合什么样的项目。

比如咖啡这个项目,以前在工作的过程中我就会觉得咖啡本身是一个社交货币,一般爱喝咖啡的人可能都比较爱社交,而且年轻人会更多,所以我当时就义无反顾选择了咖啡这个项目。

阿楚在云南普洱咖啡店学着做手冲咖啡

看客:裸辞之后你都做过哪些体力活?

阿楚:第一站就是云南普尔,在一家咖啡庄园,它是裸露在室外的,日常工作就是晒豆子和翻豆子。

后来去了三亚某一家冲浪和咖啡饮品的店,成功做了一次吧台小妹,帮忙做餐、出餐、端盘子、洗杯子、擦桌子和打扫地的工作。

第一站选云南是因为我喜欢咖啡,我想先去了解一下咖啡这个东西。后来我越来越觉得云南就像一个情人,像一颗种子种我心里一样。我莫名的喜欢它的那种节奏,莫名的喜欢它给我带来的那种氛围感,所以后来哪怕去了三亚,我还是再次回到了云南。

看客:那做义工有打破你的幻想吗?

阿楚:一定程度上是的。

刚开始的时候看起来很简单,每天就是翻翻豆子,每隔一个小时翻一次。但湿豆子其实是有重量的。搬久了之后斜方肌会很痛,背也很痛,工作了一天之后我就觉得要瘫坐在原地,而且我之前也没有那么长时间的暴露在太阳下面,总体来说也是挺累的,没有我想象中的那么轻松。

阿楚在普洱烈日下翻晒咖啡豆

看客:你不会觉得招义工的人只是为了白嫖吗?

阿楚:其实有一些会,比如说三亚(万宁)的那家冲浪店,我觉得真的特别踩雷,坦白来讲他家就是白嫖的。

店里正式员工基本不太干活,只有我们6个一分钱都不赚的义工轮流转,而且正式员工也不怎么和员工说话,整个的氛围特别像职场。我当时想忍一周或者两周就找借口跟大家好聚好散吧,但有天晚上我要值夜班到10点,店长突然发消息质问我怎么不在店里面,其实我只是在店门口站着而已,那一瞬间我就炸了,所以都没等到一两周之后,当晚我就连夜跑路了。

我之前也没有太问清楚,而且我也是带着某种白嫖的目的去的,我想要白嫖那家店的冲浪课,但就很不幸运地踩坑了。

看客:你和义工店长都是各取所需的?

阿楚:是。我觉得其实本质上就是大家拿到自己想要的,一旦双方的需求不对等或者失衡,那就一定有一个人会选择离开,其实就跟在职场上离职是一回事。

看客:从云南回到上海又是什么样的体验?

阿楚:我完全适应不了大都市的节奏了。比如我跟朋友和同事说我回上海了,他们说一起吃饭,就立马甩给我一个人均三四百的的一个餐厅,我就突然开始焦虑了。

因为回到上海我没有工作,也没有半点收入,那我在想是不是又要在上海找工作了?我是不是又要开始疯狂卷了?这股焦虑感涌过来是非常迅速的,而且是我根本无法回避的焦虑。

三

脱下孔乙己的长衫

看客:方便说说你的学历背景吗?

阿楚:我是国内某重本学校毕业的,大三的时候就出来实习了,一路工作到了现在,无间断的 5 年的工作经验。

看客:你觉得高学历就一定要匹配高薪水的工作吗?

阿楚:我觉得未必一定要匹配。

这取决于一个人本身的志向选择,比如有些人努力读书就是为了更早的赚钱,或者产出更多的价值,那我觉得是 OK 的。但是比如说像我这种,我以为我喜欢某种很精致的都市丽人生活,但是后来发现这种生活也特别痛苦,而且完全超过我的能力范围,那我觉得就得放弃。

不要跟自己闹别扭,只有自己不别扭了,别人看你或者是你看这个世界才会不别扭。

看客:你什么时候觉得孔乙己的长衫并没有那么难脱?

阿楚:脱下长衫这件事我不亏,我也不丢人。

我能靠我自己的存款活个几年,哪怕我后面实在撑不住了,我一样可以去找一个包吃包住的义工工作。

这件事情本身难的不是怎么样去执行,难的是怎么样去卸下这个面子。但这个面子一旦威胁到了我的身体,那我就得先活着,我觉得真的哪一天我就自杀在工位了,那就太糟糕了。

如果脱下孔乙己的长衫,能让我感觉到精神或者身体在活着,那就脱呀,我脱了还可以再穿,实在不行我还可以换一件。

阿楚做义工的快乐瞬间

看客:你父母支持你裸辞去做体力活吗?

阿楚:我原本以为他们会骂我或者对我冷嘲热讽,实际上他们就只是很平静的接受了。

或许是因为本身家里对我期待也不高,就是一个普通家庭,他们只希望我不要开口找他们要钱,也不要去打扰他们的生活,只要我自己能养活自己,他们就不会太去干预我的生活。

看客:你身边的朋友和同事觉得你做体力活就是在摆烂吗?

阿楚:也许有吧,但他们都很羡慕我。

我开始和他们说裸辞去做义工,他们都说我一周之后肯定会哭着回上海找工作,但是现在他们看我每天发的朋友圈,B站和小红书,都觉得我好快乐。

而且他们把我的聊天界面当成了职场负面情绪的宣泄口了,比如说工作的时候被老板骂不爽了,还有熬夜加班到凌晨的时候看看我的生活状态,他们就会稍微好一点。

看客:那做体力活真的治好了你的精神内耗吗?

阿楚:对于我来说,做体力活是一个阿司匹林。

它不是一个治疗永久的一个良药,但是它是一个解决方案。

比如说我现在人不在云南,或者我后面可能就不做义工了,然后我就去魔都疯狂卷。那我要怎么样平衡这种状态,不完全被工作和收入所牵制,也不要让自己处于非常suffer的状态。

我牺牲了比较完美的一个职业规划,牺牲掉了40万的年薪,但除了这两样我没有什么是好值得惋惜,反而我可能获得到的更多。

阿楚在咖啡店招牌下的打卡纪念

看客:你接下来有明确的规划吗?

阿楚:我可能今年都不太想去卷了。

因为我发现,不卷反而能看到更多机会。

比方说以后我在某一家咖啡店做咖啡,那我也不觉得我一辈子就这样了。我其实能够接触到很多喜欢咖啡的人,很多对咖啡豆有更多了解的人,我可以借这个机会跟他们多学习,没准还会成为一个手冲咖啡大师,这真的也是一条比较不错的路。

口述 阿楚 | 采访 易听 | 编辑 百忧解 | 微信编辑 田鄢怡

================================================================

39岁放弃百万年薪去宜家卖窗帘

文 | 张雅丽

编辑 | 陶若谷

卖窗帘的日子 每一天都快乐

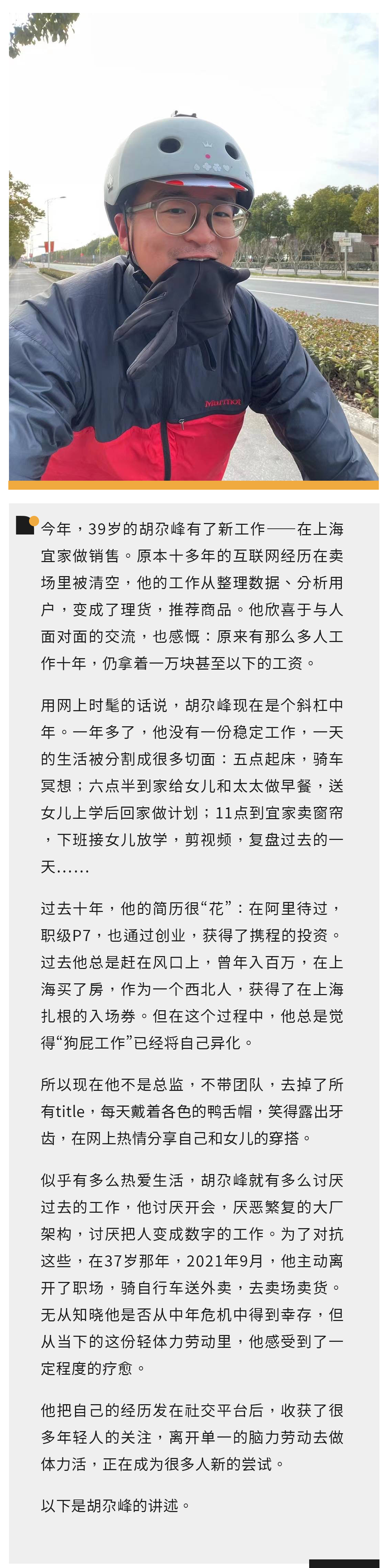

我在宜家卖窗帘快两个月了,最大的感受是自由,每一天都很快乐。

每周大概四天,我骑自行车从家出发,大约五公里的路,不到20分钟就到了。换完工作服,开始一天的准备工作,理货,补货,保证货架上的货品充足。偶尔要搬东西,不过很多时候,物流的同事会运来整箱的货物,我只需要从里面分拣出来。因为我的工作范围在纺织布艺区,商品很轻,都是一些靠垫之类的,体力上不累。这些准备工作完成,差不多45分钟左右。

接下来,我就开始等待顾客上门。周末人多,周中人少,多的时候一天接待十几个,少的时候三四个。我通常要做的是了解顾客需要定制的尺寸、风格,根据需求来推荐,促成下单。

有的客人上一秒钟说“黄色比较好看”,下一秒就说“不不不还是绿色吧”,半个小时之后,可能会说“还是给我换成黄色吧。”

我遇到过一对母女,女儿二十多岁,看好款式之后,竟然开始砍价。她跟我说,你卖一副窗帘至少能赚1000多块吧?不如便宜500,我们马上就买。在宜家这种明码标价的卖场,让人感觉很无厘头。

但我不觉得烦,反而觉得很有意思。因为来面试的时候,我专门跟面试者要求,想来这样一个能跟人面对面沟通的部门。

我今年39岁,做了十年互联网相关的用户运营工作,主要工作就是看数据,几乎每天早上都要看数据、做复盘,下午整理需求、讨论需求,提需求,下班时间确认昨天提的需求有没有上线。

每个用户在我们眼里根本不是人,就是一个数字,是虚拟的。我不知道正在跟我聊天的这个人在互联网背后究竟是什么样子,全凭想象。乐意的话,可以把TA想象成一个健谈的美女,或者其他任何。

有一段时间,我的业务里会有维护社群。但大部分时间,在社群里也只是看别人聊天,偶尔发个表情,不会说太多。

我不知道这些对我的生活有没有直接的渗透,反正后来意识到自己开始有一些社恐,不再愿意跟真实的人交流。甚至在工作以外的时间里,陌生人或者不相熟的人跟我说话,我的回答几乎都是闭合型的,“嗯”,“是这样”,想赶紧结束这个对话。当时会觉得,我只需要分析数字,看趋势,关于人,不需要聊太多。

但其实我原本的性格不是这样的。我人生的第一份工作是做展会销售,要跟客户和乙方大量地沟通,没什么障碍,进互联网之后才渐渐变成这样。

情况在宜家开始有所改变。虽然只干了两个月,已经有人在顺道路过时跟我说,“上次你推荐的窗帘我们很满意,谢谢。”我会发现,跟一个人真正面对面沟通,看到他的表情,跟他对话,最终帮他完成一个愿景,会感到真的开心。

这样的反馈在我过去十年几乎是没有的。在互联网运营逻辑里,营销大于商品本身,别人不骂你就算不错了。

也是工具人 但跟在大厂不一样

去年12月,我发了一篇自己中年失业的帖子,没想到很多人给我留言。

有人说他跟我情况相似,有公司询问我工作意向,还有想一起创业的。其中一个人找到我,说他在上海卖家具,问我有没有兴趣。我发了简历之后,过两天他回复我,说不好意思,他们店的投资人觉得我没有相关经验,并且年纪有点大,更主要是怕我之前收入比较高,他们店里只能给不到一万块钱的薪水,怕我干一个月就跑掉了,毕竟招聘、培训这些都要成本。

从2021年9月(离职)到当时,我已经失业一年多,索性就想去证明一下,我能卖家具。我家离宜家不太远,可以骑车上下班,觉得可以去宜家试一试。

去面试之前,我还有点顾虑自己的年龄。毕竟过了35岁,这一年里,给我打电话的猎头都越来越少,即便有,也默认我的需求可能是去当总监,带团队。

可在宜家的面试过程很顺利,对方看上去比我略小几岁。他问了我过去的从业经历,似乎并不是很在意,整个过程比较轻松。但有一点他明确强调,在卖场里,有体力活,需要出力。他担心我接受不了,干十天半个月就走掉了。

我跟他说了自己就是想体验一种直接可以跟人交流的工作,他就把我带到了这里,是宜家为数不多的需要跟客户沟通的部门。

第一天上班惊喜很多。首先是竟然有淋浴,这简直对骑车上班太友好了。然后我发现,年龄在这里也不是大问题,同事里有兼职打工的大学生,还有50多岁的中年人,很多有趣的人。有为了买动漫周边来兼职的九零后国企员工;在宜家干了十多年工资刚过一万的领导;还有一个泛零零后男孩,毕业之后从来没有正式工作,只做包吃包住的兼职,最小成本地过生活,他说,“攒到的钱都是自己的。”

我开始在这里发现了一些过去没见过的东西。原来人的生活可以不按照多数人常规的想法,可以不光用赚多少钱,做什么工作来评判。

宜家的收入确实比较低,时薪二十几块。我在去之前有心理准备,我太太还跟我说,不考虑工资的工作都是快乐的。

我在朋友圈里分享了我去宜家打工,很多同学、朋友很多都看到了,多数人是鼓励,但总会有人觉得挺异类的,毕竟年纪在这儿,上有老下有小。我1984年出生,已经快四十岁了,作为在上海生活的兰州人,有房贷,还要养娃。

好在我太太比较支持我。2010年前后,那时候流行gap year,我去新西兰打工旅行了15个月,在那里认识了她。那段经历潜在影响了我后来的选择,让我觉得人生不必那么循规蹈矩,所以我来了宜家,看到了更不一样的生活。虽然我太太一直在金融业做着稳定的工作,但她能理解我,用她的话说,“毕竟我们都才40岁。”我很感谢她。

在宜家待得越久,惊喜越多。如果那件砍价的事发生在一个全职员工身上,他大概不会像我一样好脾气跟客人道歉,而是会说,“行吧,那你自己看吧。”然后直接把对方晾在那儿,心里会想,你爱买不买。

我能理解,在这个卖场里,自己就是一个边理货边卖货的工具人。但这跟在大厂里当工具人不一样。

首先,我面对的是真实的人。而以前跟同事、跟甲乙方交流,他们是人,但更是利益相关者。在大厂提需求的过程,就是看谁吵得厉害。在那个时刻,每个部门都想——新版本里,如何能把自己的功能加上去?把自己的页面放大一点?

而在卖场里,我虽然卖东西,但是按小时计费,不靠提成,卖多少跟我的收入无关。这里没有甲乙方双方的博弈,只需要理好今天的货,接待好今天的客人就可以,不存在“我要做得比你好”,直白点说,就是不卷。

在这里,休息是真的休息。虽然时薪不高,一班要连上八小时,但我觉得体验还不错。四个小时休息半个小时,每八个小时休息一个小时。在员工休息室里,你可以去睡觉,或者看书。在互联网公司,是没有这个“休息”概念的,通常就是“午餐时间”。

这对我来说很重要。在A公司工作的那段时间,已经是晚上八九点钟的下班时间,群里总“叮叮叮”地响个不停——领导是从杭州过来的,独自住在酒店,“在沪单身”,下班后回到酒店,就开始在群里发链接,要么是让我们学习,要么就是让我们转发领导的链接。

我听说一个女同事为此患上抑郁症,我就直接已读不回,总被HR投诉。后来我索性离职了,钱赚得多没用,我不喜欢大厂,喜欢小公司,工作起来简单一点。

2018年往后的三年,我进入了一家创业公司。三年里,公司人数从不到十个人增长到五六十,销售额从几百万,到2021年时过了亿。那时候大家都高歌猛进,想象自己可以把公司搞上市,觉得踩上了风口,随时准备起飞。

但做着做着,我发现好多东西又开始变得像大厂一样——在我们人员规模达到二三十人的时候,另外两个合伙人开始往大厂的流程化方向发展,请一些第三方HR咨询公司、企业流程咨询公司,给我们来培训,“为公司未来的十年打好基础。”

我很厌烦这个。几十人体量的小公司,用微信直接沟通就能解决的事,结果要弄什么跨部门申请流程,对业务没有什么直接的帮助。

在大厂,一件很简单的事情,内部就得先开两次会,再跨部门把事业部的同事叫过来,再开个会。虽然我能理解,一个大公司,这么多人要充分理解接下来要做的事,但流程就是很繁杂。

最夸张的一次,同事匆匆忙忙地来电话,叫我去开会,结果到了会议室,就像大学点到一样,“这个部来了吗?那个部来了吗?OK,没问题了。”就这样,大家坐了一个多小时,什么问题都没解决。

我就会发现,在这里,要完成一件事,靠个人推动不了,每个人就是流水线上的一环。我不断地离开,其实在对抗大厂,也对抗那些无意义的工作。

一场疗愈

所以2021年9月,我又从创业公司离开了,彻底停下。看上去是主动离开,但实际上,你跟团队里其他两个人想法不一样,你没有工作了,这就是被动选择。

离职前后,我的生活上倒是没有发生特别大的变化,原本也有很多时间花在家庭上,陪女儿。只是往后的半年,慢慢发现心态上有落差。起初觉得自己接触过那么多KOL,分析过那么多用户,自己在家带带娃,拍一拍短视频,说不定还能红一下。但真实的情况是拍出来的东西,自己都不想看,所谓的自媒体搞了半年,没什么起色。

后来别人问我是做什么工作的,我习惯回答对方,“在家办公”,实际上内心没有办法直面自己失业。

我搞了那么多年互联网运营,“中年危机”、“卷”这些东西,本身就是互联网发明的。真正自己遭遇的时候,晚上也会睡不着,一直想“自己的动手能力怎么差成这样。”

并且我会有一个清晰的困惑是很久没有认识陌生人了——是指那种区别于同事、有利益和合作关系的,纯粹新结交的人。我时常会觉得,自己活到快四十岁了,怎么朋友越来越少。即便是在朋友圈发,今天出去玩了,可能会收到个“改天一起玩”,或者“羡慕。”更多时候,其实回复寥寥无几,大家都在自己的生活里。

离职之后的半年,我完全没工作,更没有社交,这个困惑更明显了。有时候问好多年没见的朋友,要不要见一面,得到的回复多数是要上班,忙。上海很大,大家要见一面,路上可能会花掉将近一小时。最终我发现,只有自己像个无业游民一样,闲在那里。当你问了一个两个三个朋友,都没空的时候,会控制不住地胡思乱想,是不是自己现在对他们来说没有使用价值了?

这时候我内心会更期待能跟陌生人能有一些连接。就想着,总该突破一下,想试一试,跟陌生人在现实中聊聊天,到底有多难呢?我喜欢骑车,那就从骑车开始吧。十年前,我刚来上海,工作很忙,为了能有一些运动,就买了辆自行车,骑到现在。

我在网上分享了自己骑行的经历,很快有人找到我,一起约骑。我对第一个陌生骑友印象很深。去之前我还很忐忑,觉得要不要尬聊些什么。但见了面发现,我们年龄相仿,对方也是个年轻爸爸。谁都没太多寒暄,我们顺着黄浦江边上的一条骑行道,骑了大约20公里,途中都没怎么说话。他虽然是做销售的,但很有分寸感,只偶尔停下说一下往哪里骑,整个过程很轻松,我发现原来陌生人社交也没那么难。

后来我开始做更多尝试。比如去年年底,很多外卖员回家了,外卖平台比较缺人,我就灵光一现,骑自行车送外卖。

这个活儿甚至比在宜家上班还要自由。每次大概骑20公里左右就结束了,平均下来差不多是五到六单。慢慢就送出经验来了,送奶茶的利润比较大,每单大概能赚12块,快餐的话比较少,就是六七块。

可能是疫情原因,我送过的90%以上单子,都是备注“把东西放门口就好了”。我期待会不会有像网上分享的那样,用户开了门送水送吃的,但始终没遇见过,很多时候,我连对方是男是女都没见。我最后一次骑车送外卖是在春节前,原本给自己定的送够1000块的目标,现在看,应该不好实现了。

失业之前,我对时间没有很明确的概念,就一天一天地过。创业的时候经常48小时连轴转,作息不规律。失业之后,反倒过得细化了。最近每天五点多起床,一天做一个日程计划,晚上再来复盘。

我还意识到自己有了一个转变。之前在上班的时候,我对未来没有特别具象化的想法,就是每天上班、下班。现在反倒更有想法。首先明确了一点,更想做自己喜欢的事,然后一个事情做成什么样子,会很具体。比如我要怎样去陪女儿,她今年幼儿园毕业,怎么样衔接幼升小。

在那次跟陌生人约骑之后,我搞了一个自行车俱乐部,组织陌生人一起骑车。从最开始几个人,到现在已经有将近两百人。有年纪大的七零后,也有九零后;有人开法拉利,也有人月薪一万,但过得开开心心。看到他们,我自己会想,过去自己追上风口,年入百万的有光环真的重要吗?在喜好和开心面前,title似乎没人在意了。

最近我每天五点起床,骑车,也在网上提供叫醒服务和路线规划服务,虽然还没人购买,但我觉得挺有意思。

这个思路,是那个在宜家只做兼职的男孩提供的。在休息室里除了吃饭,我喜欢和同事们聊天,一天,那个男孩跟我说,“你骑车送外卖赚钱太累了,应该打开思路,可以陪骑。”你看,他毕业两三年,按主流想法来看,连一份稳定工作都没有。但我们不聊这个,我们聊如何让自己活得开心。在他身上我总是看到,“哦!原来还可以这样。”

这个星期,我结束了在宜家的这份体验,或者说一次疗愈。同事们向我热情告别,我很不舍。中长期内,我不会再进入一个公司或者大厂,还是想当一个自由的个体户,不再动不动去追求年薪百万。

(文中图片均来自讲述者小红书账号。)