从互联网大厂裸辞去超市当理货员,治好了我的焦虑症

(文中东硕、魏来为化名)

================================================================================

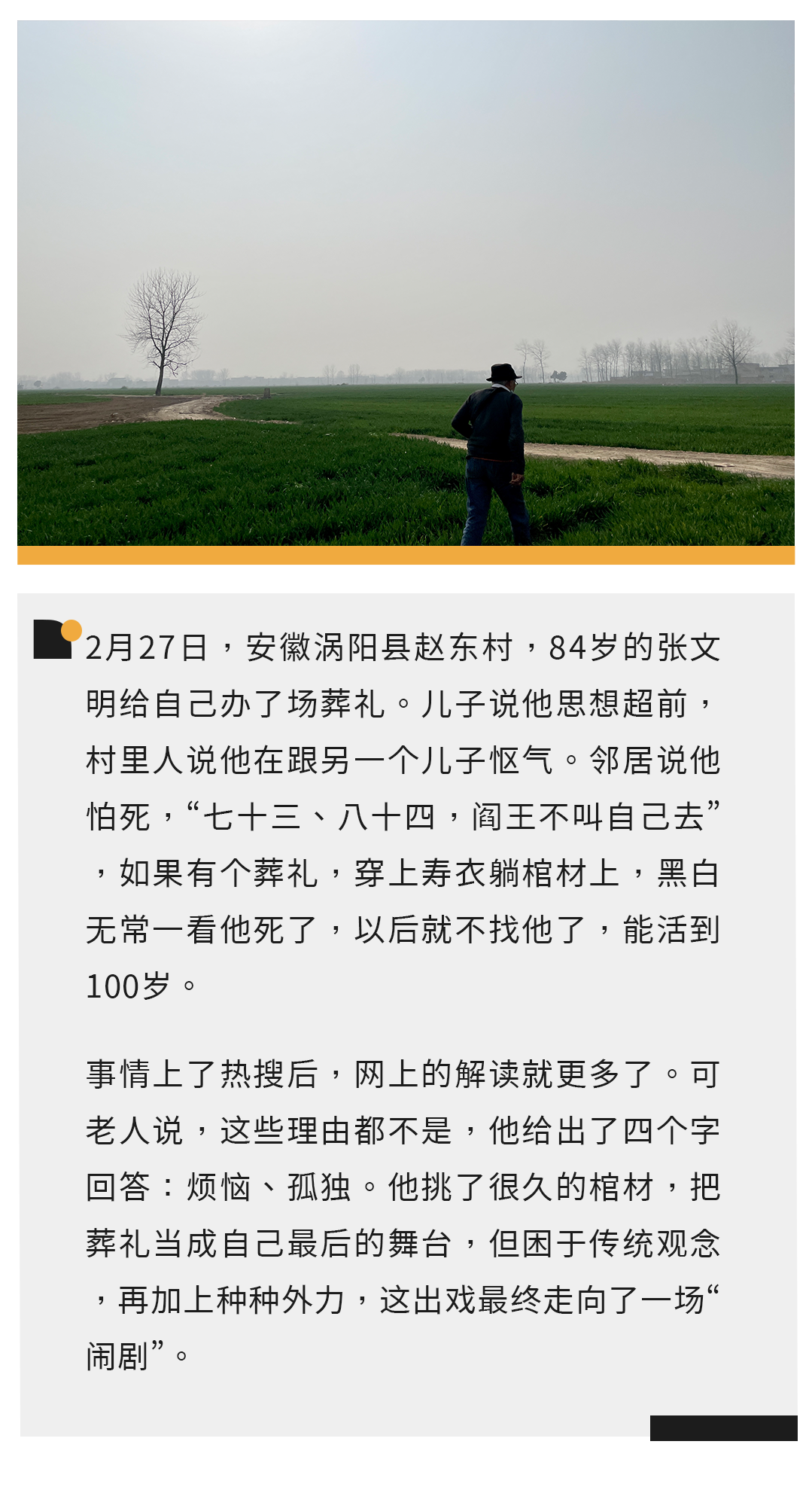

给自己办葬礼:一个老人的复杂心事

文 | 林七

视频剪辑 | 沙子涵

编辑 | 肖晓兆

(除特殊标注外,图片均由林七拍摄。)

我昨天还见张文明,他咋会死呢?

因为给自己办葬礼,张文明成了新闻人物。独居老人提前体验葬礼,生死观超前;也有人说他脑子糊涂了,违背公序良俗——外界的解读多种多样,但无法出现在他的老年手机里,他也不关心。

他早就想好了,别人肯定要问,你没死怎么办葬礼?他就回答四个字:烦恼、孤独。烦恼是自家的地被人占了,要不回来。孤独是每月低保只有370元,还不够买药。

可村里人说,张文明办葬礼是被大儿子气的。大儿子想争他的钱,他怕身体不行,没法当家了,子女不给他好好弄身后事,就提前给自己办葬礼,办好一点。

两个月前的除夕日,左邻右舍都看到了父子间的争吵——大儿子直呼老人名字,说些“你买了棺材我就砸碎,你死了我就撂河里”的话。老人答,“棺材还不一定谁睡呢,你活不过我。”

张文明却不承认办葬礼跟这事有关,他说孩子们都很孝顺,这辈子幸福圆满。他早就想办一件大事了,“像样的,特色的,能惊动人的事儿”。理由就是那块地——家里的一亩地被邻居占了,还是趁他老伴偏瘫、儿子重病时占的。为了要回地,他打了几年官司,至今没有结果。

不管因为什么,棺材他是提前买好了。两吨的石棺,深红色,雕龙画凤,加运费一共6500元,就在村民刘帅眼皮子底下订的。大约在2月20日,刘帅因为征地迁祖坟的事,正在手机上给去世的奶奶看棺材,张文明在他跟前,一眼相中了,“这个和(huó,当地对棺材的叫法)便宜、大方、美观”,当即付了定金。

张文明曾跟他讲,买了棺材后,就要办场葬礼——刘帅说,这是老人怕死的一种想法。农村人讲,七十三、八十四,阎王不叫自己去。如果有个葬礼,穿上寿衣躺棺材上,黑白无常一看他死了,以后就不找他了,能活到100岁。

2月27日,鞭炮炸响,闹哄哄的人声和唢呐声中,张文明躺在棺材里,货车拉着他,从赵东村缓缓驶向赵北村。按当地习俗,人去世后,要赶最后一次集。

盖在身上的黄缎被子,是他两年前在县城买的,花了一百多,平日舍不得用,只在夏天盖一个来月。蓝色绣金寿衣也是挑了两套后才选定,他不想要便宜的大褂子,多花了两三百,“要最好的”。

到了街上,他听得外面人多了起来,一个声音格外清晰:我昨天还见张文明,他咋会死呢?是个熟人,他掀掉被子,坐起给那人摆手,“我是做秀咧”。对方蹦了起来:我就说,张文明没死。人群里传来笑声。

他坐起身,开始跟村民打招呼。后面跟着一群骑三轮车的老人,沿街也站满人,全在笑。怕他摔下来,棺材旁站着个看护的老人,穿着棉睡裤,耳后夹根烟。棺材盖上没有靠背,张文明坐得腰疼了,躺下歇会儿,再起身招手。

那是个晴天,张文明躺在棺材盖上,可以看到天蓝蓝的,飘着“丝花云”——这个有些诗意的表达,是老人自己想出来的。他觉得那天很痛快,“像皇帝出宫,前面有人吹响,后头跟着群臣,这辈子最风光的一次”。寿衣里面还套着秋衣,他热得冒汗,身上有了味道,但他不愿脱下帽子,白头发多,难看。

年轻些的村民都在拍照、拍视频,40岁的刘帅也在其中。他在抖音上有一万多粉丝,认识几个媒体,平时就喜欢发一些乡村日常,包括老人葬礼,是村里最大的博主。张文明的视频火了,多少跟他有点关系。

刘帅也是张文明的邻居,春节时,老人和大儿子吵架,叫他帮忙协调。张文明有五儿一女,都穷,三个远在青海,给市场进蔬菜;一个丧失劳动能力,跟着他的儿子住在杭州;还有一个离异,在广西打零工。

只有三儿子留在身边,但前些年,妻子和三儿子相继去世,剩下张文明一个人。据刘帅讲,去年老人身体不太好,有高血压,想让大儿子和儿媳回家照顾一年,给5万块,儿子儿媳接过存折,跑了。

今年过年两人回村,做了饭关上门,不给他爹。请亲戚们吃饭,也不叫老人,刘帅去劝,反被呛“你是我爹吗”。父子俩当街争吵,张文明发誓一般地讲,他要把后事准备好,死之前交代给邻居,子女们谁也不靠。

刘帅说,棺材还没来,张文明就四处张扬,让大家到时来参观。村里的大总(红白喜事的负责人)记得,张文明在葬礼前一天找到他,说第二天“按死人的方法办”。这在当地也算不上什么稀奇事,大总的媳妇病逝前就说,她到时要穿皮草。大总花了1000块,在最后的时刻,给她穿上了。

“我们这风俗,他愿意这样干,你就给他干。”大总说,张文明要求请8个人帮忙,到时开一桌席。按习俗,大家不能白吃饭,就每人出20元,给他买花圈,放炮喜庆喜庆。

第三次「葬礼」

葬礼就是这样办起来的?张文明却连连否认,“胡扯”。他讲述了另一个版本。

买棺材不假,但2月27日,喜“和”(棺材)送到了张家门口,人群簇拥,起哄,说这个当地没有的石棺是稀罕物,撺掇他拉上街炫耀,然后请吃饭。众人七嘴八舌:光游街没人看,咋惊动人呢?——得吹响——得穿寿衣,就像唱戏要穿戏服——做戏要全套,得从家里抬出来——得躺棺材上,更精彩——得有花圈,要不然没有死的样子。

他想,“那就办吧,死了被人撂河里也不知道,买再好的料也看不着。”这才给大总打电话,让他派吊机卸棺材。

村民原本要请哭丧的队伍,他不让。花圈送过来时他也不要,可村民说退不了了,这才上街。走完大半程,要拐上背街回家了,看到还有很多人在拍照,他突然想起那块被占的地,“我张文明不能真死了啊,我老婆儿子的仇还没报,还没解决地的事呢。”

背街住户少,为了让更多人看到,他给大总说,继续走正街。路绕得远了,原本半小时的葬礼,花了一个小时。但后半程想着那块地,他觉得烦,不再起身招手。

在张文明的版本里,他特别强调,自己是被一步步推着办了葬礼。不过,上街之前,他穿好寿衣坐在两个花圈中间,穿着被阳光照得发亮的寿衣,笑着拍了照。他解释说,看到村民送来的花圈,有白的,有花的,写着“沉痛悼念老寿星张文明千古”,觉得特别好看。

在赵东村,张家门前已经三年没这么热闹了。上一次是老伴在张文明怀里变凉,去世时正是他如今的年纪,84岁,喜丧。葬礼办了7天,花了好几万,请了六七桌。子女们都回家了,张文明买了上等木材做棺材。除了吹响,还请人哭了两次丧,一次是在家,一次是下葬。

不到一年,三儿子患癌去世,但子女们没有一个回来。张文明叫他们别回了,疫情麻烦,路途又远,来回耽误工作。他给儿子买的是普通木棺,为人子女,葬礼规格不能高于父母。

那次门庭冷清。张文明独自将三儿子的遗体拉出家,运到殡仪馆火化。刘帅接到张文明大儿子的电话,请他去看看。他赶到时,老人正抱着骨灰盒,没装袋,盒子小装不下,骨灰洒了一地,他和老人跪地上,用手去刨。

老三一辈子未婚育,是邻居刘帅为他送殡,跪地磕头。在刘帅的短视频账号里,可以看到他头戴白布,为“三叔”守灵。这件事被媒体报道后,刘帅被村民评为“中国好邻居”,还在村头立了块碑。揭幕那天,张文明也去了,和村民一起在鞭炮声里鼓掌。

三儿子的死,对张文明打击非常大,原本,他是指望这个儿子养老送终的。村里人都说,老三是个好人,老实,吃苦能干,就是跟谁都不说话。年轻时不想结婚,年纪大了想结,说不下对象了,打了一辈子光棍。

除了干农活,他还在街上摆摊,补鞋,修拉链,赚的钱都交给父母。母亲偏瘫后,家务活也是他干。父子俩每天一起下地,收工了说说话,寒来暑往,张文明说那时“日子过得痛快”。妻子终日卧床,但夫妻感情好,妻子便秘了,他常帮忙掏。

三儿子去世时,才55岁。查出肺癌已是中晚期,还有糖尿病并发症,渐渐开始吐血,瘦得没了肉,眼睛也几近失明,走路要靠张文明扶着。他带儿子在省城和县城的医院辗转,病情稍微稳定了就带回家,省点钱。

儿子走后没几天,他就搬离了老屋,住到四儿子的房子里。他看着遗物心里难受,老三的东西,搬的搬,扔的扔了。

张文明从此一个人生活。每天清晨五六点起,早饭后去镇上或进县城逛逛,老年卡坐公交免费。午饭前回到家,下午下地干干活,吃过晚饭看完《新闻联播》和天气预报,8点就睡了。

今年2月27日,办“葬礼”那天,他6:30起床,花两块钱买了老年餐。一个鸡蛋,一根油条,一个包子,喝了一碗自己熬的红芋饭。老年餐里的稀饭糖高,他有糖尿病,不能吃。

这是平常的一天,张文明没有为此准备什么。只是早餐后,他就搬了板凳,坐在房前等喜“和”,眼巴巴看着来的方向,打电话催促。太阳出来了,一辆山东牌照的货车终于驶来,停在了他家门口。

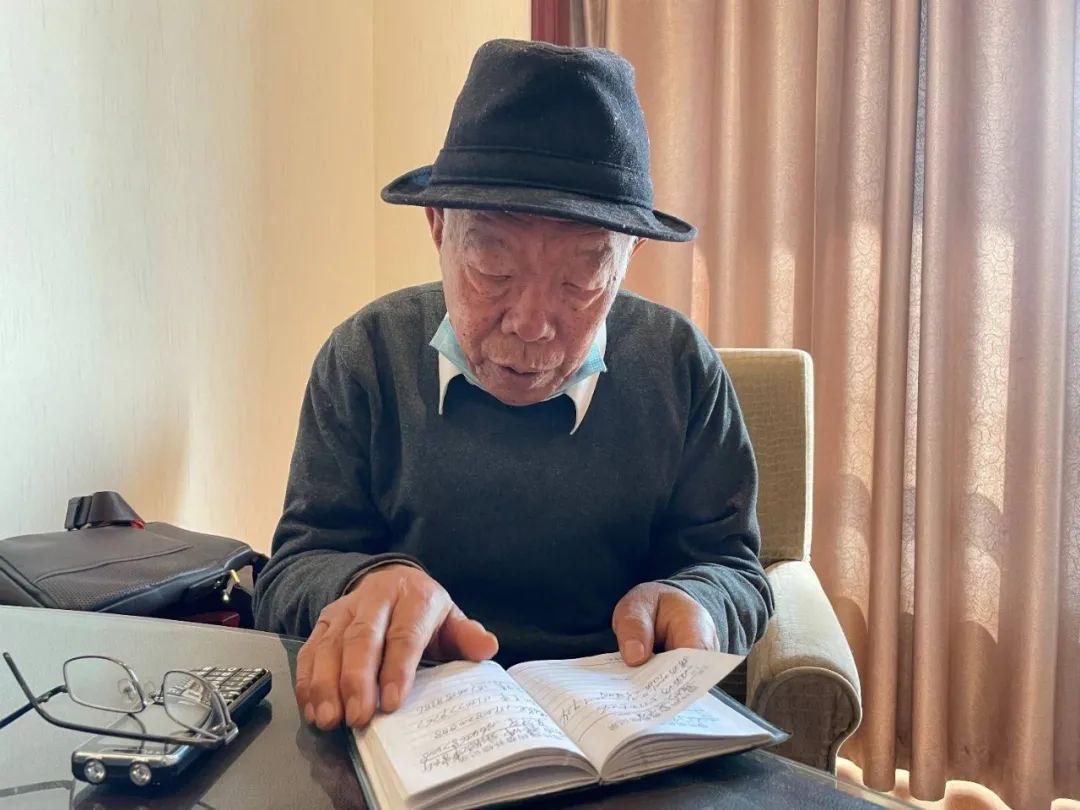

那块地

84岁的张文明头顶黑礼帽,戴黑框近视眼镜,穿白衬衫,牛仔裤是专门买的,显年轻。出门必背个斜挎包,装着皮面笔记本,每一页都工整地写着姓名和电话号码,从市委书记到村干部,写了满满一本。村里的人聊起他,都说他爱告状,天天往外跑,不知道又去告谁了。

妻儿去世后,争地成了他唯一的大事和奔头。他觉得人生大事都完成了,生养了五儿一女,香火仍在延续。最重要的是,传给他的家业不但没败,还增加了这块地——上世纪九十年代,他开浴池,从乡政府手里买了一亩地,当蓄水的坑。后来生意停止,坑渐渐荒废。

但2018年,三儿子确诊肺癌时,邻居开始在上面种棉花,盖房子,砖头落下来,掉进他家砸坏了锅。为了抢回这一亩地,他前后请了两个律师,将邻居告上法庭。

初审律师张克良起初觉得案子简单,一定能打赢,因为张文明买地有发票。但县法院认为,发票上没有写明购买内容,证据不足,多次驳回上诉。

后来,张文明和被告动手,年纪大了打不过,就抓个脸,挠个手。他不怕闹大,年迈也有优势——公家会教训比他年轻的被告。他也想过,去被告家的新房扒墙,砸窗户,得知弄坏了要赔偿,不敢干。他这么气,是因为对方占地时,正赶上老婆和三儿子病重,“太欺负人了”,他要报仇。

在赵东村,张文明的确是一个特别的存在。村民们说他心眼不坏,但话锋一转,说他抠,“邻居死了都不给烧纸。”他的文化程度,在村里相当于现在的大学生,能说会写。他上过农校,当过村会计,在副食品公司当过采购员。他这辈子吃过最好的饭,是去河北秦皇岛出差,粮食局请他吃大餐,“鸡和鱼像活的,都没有骨头。”

站得高,看得远,张文明这么形容自己。别人的脑壳比不上他,村里有什么难题,他一出马就解决了,所以不怕得罪人,因为不用求他们。至于为啥不给邻居烧纸?老人提高声音,“我老婆死的时候,你都没来烧纸,我凭什么给你烧?!”

帮他跑官司的律师张克良和他是同乡,张文明的哥哥以前是小学教师,教过张克良。地的事,张文明就委托他办,子女们不大清楚。五儿子是后来从村里人嘴里得知,因为抢地,家里和邻居打过架,但父亲没跟他具体讲过。

平日里,孩子们一两个月往家打一次电话,他不会主动联系。2月27日中午,“葬礼”结束后,他腰疼,腿疼,躺了一下午,也没告诉子女。

五儿子正在广西的工地上拉沙子,搬砖,朋友打来电话问:你爸出什么事了?老五看到视频,给大总打去电话,问怎么回事?大总说:你爸买了个喜“和”,还请了响。老五一听开心了,“俺爹有超前的想法,好,俺爹有学问。”

六兄妹间没有微信群,他给其他人发过去视频,大家都没说什么。但如果提前知道,他肯定会阻止父亲,“家里放个棺材,不优雅。”

老五是家里最小的儿子,除了老三,张文明最疼的就是他,因为他离异了,经济条件还不好。老人常说,身上穿的皮衣就是他买的,他都舍不得买给自己,即使老五说衣服是人造革的,只花了七八十块。

可老五有时也怪父亲偏心,没给自己盖房——他的“泥巴房”快塌了,成了杂物间。春节回家,他只待了三四天。他离异多年,也没钱再婚,因为没有住处,过年时回家只好带着儿子、孙子,到二哥家挤一间房,有些尴尬。

其实张文明争地,就是想要回来盖房子,给未婚的孙子们娶媳妇。他尤其提到,老五的小儿子20出头了,谈了几个对象都没成,没房是重要原因。老五会因此被儿子抱怨,为什么家里没房?他只能说,没地方。

最近,老五给父亲打电话,总要问问,地的事情怎么样了?张文明也怨,怨儿子们没能力,无法在城里买房。地要回来,或许老五的小儿子、他的小孙子就能娶上媳妇了,他能再次当上曾祖父。

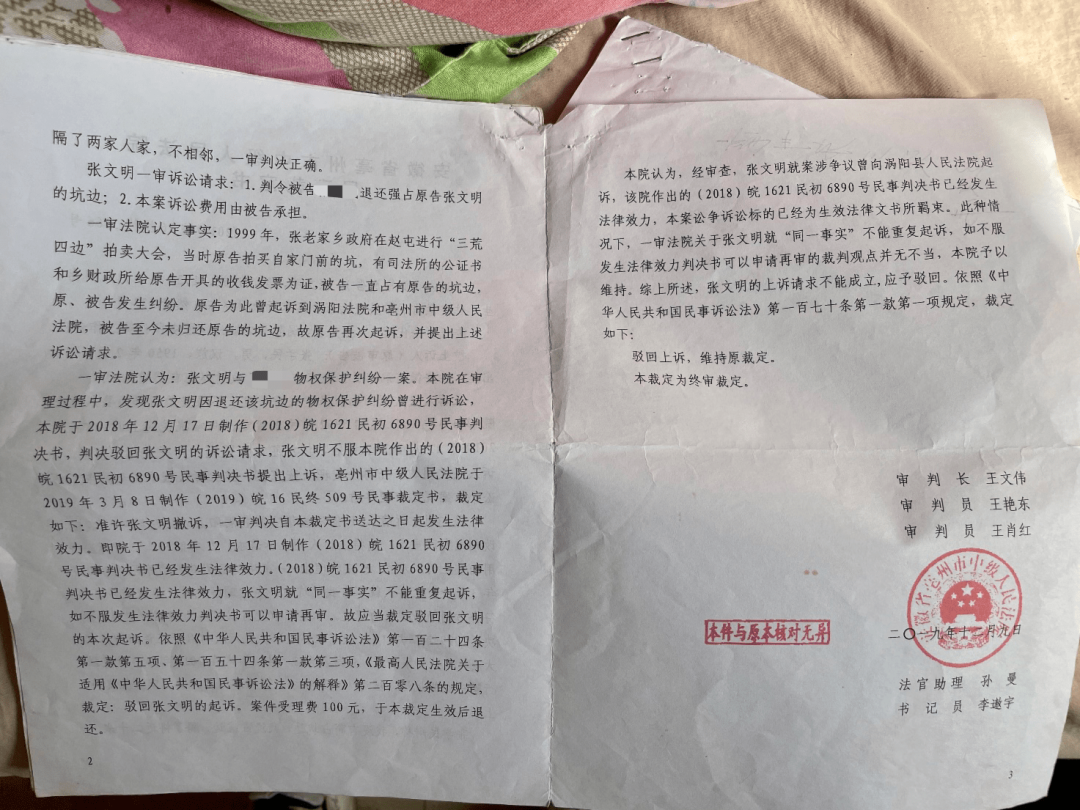

2019年底,亳州市中级法院终审,判决书显示,一审法院认定“被告一直占有原告的坑边(注:那块有争议的地,当地人称为‘坑’)”“被告至今未归还原告”的事实,但以同一事实不能重复起诉为由,驳回上诉,维持原判。

吊诡的是,一审判决书并未写明终审法庭“认定”的部分。在律师张克良看来,因为买地时手续不全,那块地七扭八拐的,也没有量面积,“法院也不想查清事实了”。

半年后,张文明又到所属县法院申请再审,被推到了国土局,国土局说还是归法院管,老人冲回去骂法官,“妈了×的,你个龟孙”。法官躲,他追着骂,从这张桌到那张桌,直到保安说下班了。最后,官司交给镇政府调解,又回到了村里。

张文明咬死一点,他花钱买了地,有发票。因为涉及几户人家,他催着划地界,村委都说忙。今年初,镇上终于允诺他,春节后让村里给他解决。但截至3月14日,还是没进展。

村民说法不一:公家从被告手里征收了地,又卖给了张文明;地属于5户人家,张文明只买了个小坑,日子久了,坑越来越大,他想全占;公家没写明面积和使用年限,现在无法判定……

如今,张文明争地的事连同他的“葬礼”,都成了村里的笑话。3月12日黄昏时分,十来个村民坐在村头的一户人家,漫无目的聊天。话题从葬礼开始,又转到那块儿地。占地的被告也在人群中,他73岁了,四个子女都在外省,儿子在工地搬砖,有啥活干啥活。他笑张文明花了两万块请律师,自己一个人出庭,还赢了。

心事

起风了,麦地里扬起尘土。3月12日,张文明站在妻子和三儿子的坟地间,勾着背,不说话。按键老人机不时响起,念出来电号码,他接通,喊:“喂,谁咧?我现在不方便,晚点说。”葬礼上了新闻,十多天后还有媒体打来电话。

事后视频被下架,村里也不让张文明接触媒体。给葬礼帮忙的村民也挨个被拉去谈话,不能再讲这件事。因为这是“闹剧”,当地正在移风易俗,不让大办白事,更别说没有活人办葬礼的风俗。

但张文明还是要见媒体,因为“大事”——那块地还没解决。为了挤出时间接待,他连着干了三天活,给玉米脱粒,从早晨干到晚上,累得不想动。

到了84岁,他走路已经有些簸,腿有关节炎,起身时总要扶住膝盖,慢慢站起来。全身最有力气的器官是嗓门,声音大,讲事情还有起承转合,如果被打断会不耐烦,“你听我说”。

他好些天没去村头扎堆了。老五说父亲性子直,不爱跟人攀关系,也不抽烟打牌。老人喜欢思考问题,但他不知道想些什么。老三去世时,没有村民来帮忙,刘帅挨家挨户敲门,才有几个人来,“张文明请不来,人都不去。”

葬礼“闹剧”之后,原本稀松的邻里关系,变得更远了。有村民一听到张文明的名字,扭头就走,大家只在背地里议论,话题从葬礼开始,再转到他的“家丑”——今年除夕,张文明掀了桌子,是因为钱。

老五的大儿子第一次带孩子回来,刚学会走路,按习俗,长辈都要掏红包。但老大不给红包,还不接侄子的烟。张文明气了:你老婆娘家兄弟结婚,你给5000,“这可是你的孙男娣女”。老大说,我没钱,不给。父子俩说话越来越难听,张文明骂了粗话,直接把饭桌掀了,年夜饭改去老二家吃。

赵东村户籍人口上千,常住人口只有几百。村民说,过半是独居老人,“这、这、这,全都是”。老的给小的盖房娶妻,是义务,是人生大事清单中最重要的一项。子女远走,不照顾自己,在这里不会被认为不孝,留在地里,扒拉不出几个钱才是。

没有房的,当地彩礼要40万元,自己谈的媳妇有感情,彩礼少,是有本事的体现。年轻人都跑得远,哪里有活去哪里,广西、贵州、甘肃……将张文明抬上棺材的四个人,都是六七十岁。大总74岁,女儿们都出嫁了,在家里装了个摄像头。还有一个孤寡老人和侄子侄媳一起生活,听人夸有人给他养老,他直言,“我死了房子不就是他们的吗?”

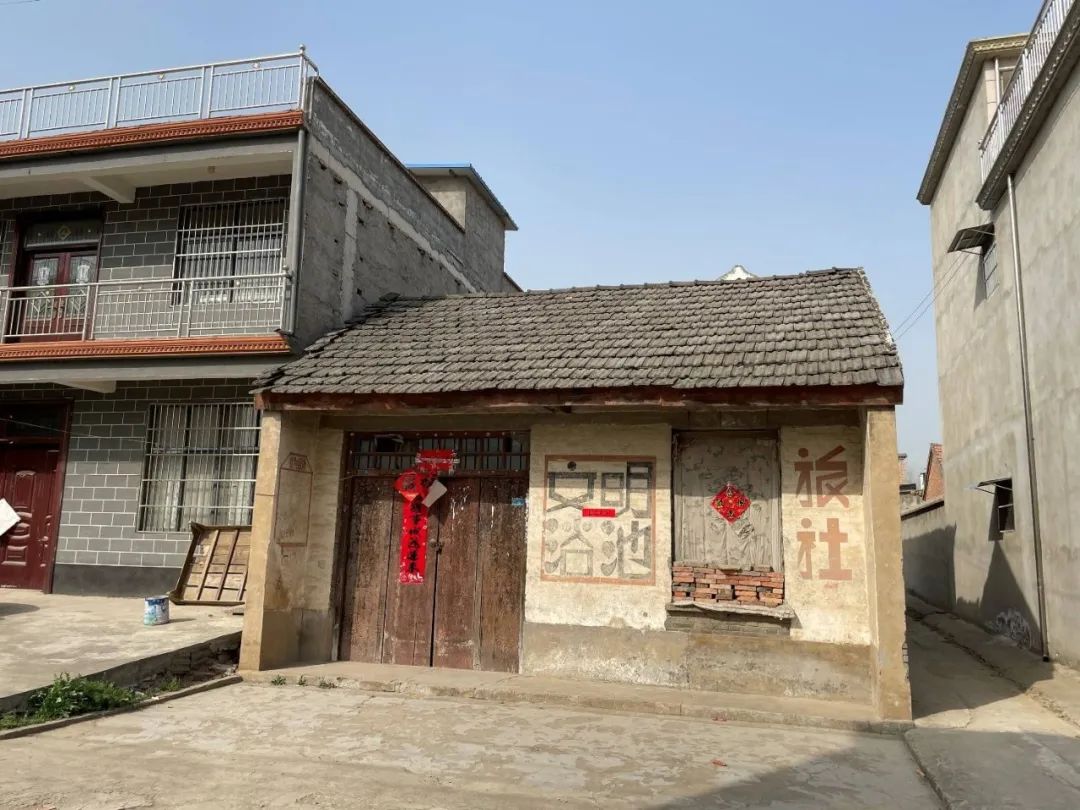

张文明一心隐瞒的“家务事”也无非这些。他有5个儿子,但只有一栋楼房——是二儿子的,他丧失劳动能力前自己赚钱盖的。张文明住在老四家,只一间房,连卫生间和厨房都没安,平时要做饭,得穿过街到老二家。

老大家还是几十年前的瓦房,木门掉漆,锁生锈,檐下的玻璃破了几块。老大今年快60岁,罗锅腰,驼背,在青海格尔木打工,几年前才结了婚,没有子女。

老大曾说要给张文明养老,他不信,觉得是想要他的钱。几年前,家里几亩地被征收,赔了6万,他攥在手里。在村里,大家默认家产是给儿子的,但他说,遗产要给孙子,老大没子女,不愿意也没办法。在这个皖北村庄,家族的繁衍生息才是永恒的人生大事。

对老大,张文明挺矛盾。老伴偏瘫后,每个子女每年要给1000元,他有时骂老大“孬,不孝”,一分钱不拿。又偷偷劝其他孩子,你们条件好点多给些。

因为“葬礼”的事,张文明又跟老大吵了架。老大看到视频后,在网上骂张文明是神经病,还说帮忙筹备的村民是骗老头的钱。村民窝火,去找张文明说理,他隔着手机骂大儿子:“以后你死了,连一个烧纸的人都没有。”

跟外人张文明会说,以后要将身后事交代给老五。可这个小儿子听闻,马上拒绝,“这个事在农村,一般都是老大(弄)”。

老五的大儿子在厂里打工,孩子一岁多,开销大,成天给他打电话问怎么办。小时候家里穷,老五是吃红薯长大的,没上几年学,十多岁出去打工。两个儿子也没念书,都在打工,还有个正在读初中的女儿。儿子问怎么办,老五答,“凉拌”。

喜「和」

“葬礼”结束的中午,张文明在村里的小餐馆,请帮忙的二十号人吃饭。原本要坐三桌,为了省钱,他让大家挤成两桌。张文明穿着寿衣,背着手,在席上发言,“谢谢大家对我的关照,我表示衷心地感谢,请大家吃饱喝足”。

半个月后,村民聊起这次宴席都笑了。因为坐不下了,好几个人都没吃。大总掰着指头算账,“就两桌子饭,他花啥子钱”。午饭每桌500元,两条烟300。丧乐班子本就在淡季,还图稀奇,价钱减了几倍。他去村委邀请村里的领导,“有干部参加,说明我办得很隆重,有面子”。但他摸了一圈,没找着人。

那也没关系,张文明还是觉得葬礼办得痛快。那块地,有了回复总比没有强。更重要的是,他收获了一副物美价廉的“和”。

过去三年,老伴和儿子的“和”都准备得仓促,他要给自己慢慢物色。县城的木材厂他去过好几次,木“和”做工粗糙,还要一两万。一年前,有村民在石料厂意外去世,装进石棺抬回来,他看到了,动了买石棺的心思。但当地没得卖,直到今年2月,他从刘帅手机里看到这个“好东西”,当即跑回家取了1000元现金,让村民帮忙下了单。

妻儿去世时,政策要求彻底火化成灰,最近可以保留骨头了。他希望到自己死的时候,可以保留“原身”,装进石棺,这样几百年都不会塌。刻在墓碑上的字也想好了——“勤俭持家,教育子女”,后面列上所有子孙的名字,就此与世界告别。

葬礼后,喜“和”放在了二儿子家的门口。他绕着走了几圈,来回摸,凉凉的。凑近去闻,有股好闻的漆味。屈起手指叩,有点疼,他捡了块砖头轻轻敲,听见“当当”的声音,果然是石头,他笑了。

棺是朱红色,表面光滑,一边雕龙一边画凤,雕刻精细,还比木棺便宜了几倍。听说这是一整块石头做的,他更满意了。棺材重两吨,来了两台吊机才吊起来,里面还铺着黄绒布。他拖来废弃的塑料布盖住,又搬砖块压在上面,怕风吹日晒,他的“和”坏了。

一切都好。只是他有时后悔,葬礼花了太多钱,除了买棺材花了老本,剩下的几千都是赊账,得等麦子秋收后才能还上。

(应讲述者要求,文中刘帅为化名。)