1

1945年,我姥爷17岁,他从山东入伍参加了胶东根据地的大反攻作战。抗日战争结束后,他所在的部队组建成陕甘宁野战集团军,他又参加了多场解放大西北的战役。到了1949年,姥爷跟随王震带领的解放军第一兵团第六军进入新疆开展建设和保卫工作,后来这批解放军中的大多数留在了新疆,成了第一代“兵团人”,他们义无反顾地扎根新疆、建设新疆,我姥爷也成了其中的一员。

当时的新疆非常贫困,连吃饱饭都是个问题。1950年,进入新疆的10万军人响应国家号召,全部参加劳动生产,姥爷和战友们遇水修桥,在风沙口种树,还在荒漠里种地……2年后,部队宣布集体就地转业,他被分配至建筑工程第一师第三建筑公司担任总经理,负责管理整个公司的日常工作和项目对接。“三建”建设了乌鲁木齐市早期的大多数楼房,以员工多、效益好而闻名,只是建筑工人们几乎都是在戈壁滩上采砂石、盖楼房,可以想象条件有多么艰苦。

姥爷的工作渐渐稳定,个人问题却迟迟没有解决,一些已婚的战友都在为他的婚事操心。那年,一位女兵回四川老家探亲时捎上了我姥爷的照片,试图把他介绍给自己的好朋友。据说,我姥姥只看了一眼照片,后来又跟我姥爷通信了解了一下彼此的基本情况,然后就义无反顾地坐了一个礼拜的绿皮火车来到新疆,和我姥爷成立了家庭,生儿育女。

从四川到新疆,相隔几千公里,不知道姥姥当时是哪来的勇气。

在“三建”工作期间,我姥爷经常去戈壁滩跟进流程,有时一待就是一整天。当时工人们每天就带一壶水和几个馒头,我姥爷也一样。姥姥心疼他的身体,思来想去,就想到了营养丰富、方便携带的奶疙瘩。

奶疙瘩是新疆维吾尔族、哈萨克族、柯尔克孜族和蒙古族同胞常吃的一种传统食品,一般用羊奶或牛奶制作,类似于奶酪。因为风干后保质期很长,在过去物资匮乏的年代,它是牧民放牧时的必备口粮。哈萨克人喊它“库入特”,又因为它外形神似豆腐,有的地方也称它“奶豆腐”。只是奶豆腐的口感并不像真豆腐那般软嫩丝滑,反而十分坚硬粗糙。

来新疆之前,姥姥在四川老家很少见到牛奶,更别说奶制品了。到新疆之后,因为姥爷的干部身份,加上姥姥怀孕,他们才可以每天去打一斤牛奶回家。姥爷打小没有喝牛奶的习惯,一喝牛奶就拉肚子,姥姥生产后奶水充足,家里的牛奶就有富余。为了避免浪费,姥姥开始跟着身边的少数民族同胞学做奶疙瘩。

她先将鲜奶常温发酵,奶液会一点点冒出小泡,质地逐渐变得浓稠。等奶微微发酸时,只要打开门,就能闻到屋内弥漫着一股沁人心脾的乳香。等发酵完毕,要把酸奶倒入锅内熬煮——这一步极其考验人的耐心和功力——先用文火煮,均匀搅拌,等酸奶中的水分大量蒸发变得粘稠时,就要用勺子一边搅一边扬。姥姥每扬一次,奶中的浮沫就得撇一次,她每搅拌一次,酸奶的质地就更显浓稠。

眼看酸奶中的水分差不多收干,姥姥就拿出一大块厚厚的白纱布兜住它。到了这一步,酸奶还是湿润软滑的,可以直接涂抹在馕上吃。但为了长时间保存,就要将纱布捆绑起来挂在通风的地方沥水,下面用一个大盆接着。

新疆气候干燥,用不了几天,酸奶就彻底风干了。打开纱布,里面是一大块干硬的乳白色“奶球”,揪下一坨,反复揉搓,手的温度和力量可以将其捏成均匀的小块,这就是新疆方言中的“疙瘩”了。

姥姥将捏成小块的奶疙瘩拿去阳台,放在芨芨草编的席子上继续晾晒。这时只要一踏进阳台,奶香味就会扑面而来,这又香又软的奶疙瘩不但让人垂涎,还会吸引许多小鸟来啄食。

姥姥的奶疙瘩越做越地道,姥爷每次去野外工作的时候她都会给他带几块,饿了随时吃。尤其是在炎热的夏天,姥爷在户外工作时拿一小块奶疙瘩含在嘴里,简直就是一种享受——微酸的滋味在口腔中炸裂,让人口舌生津。在口水的浸润下,坚硬的奶疙瘩慢慢变软,释放出乳脂特有的香气,越嚼越香。

2

1981年8月的一个傍晚,“三建”的一组建筑工人在采砂石时,发现一望无际的戈壁滩上放着一个纸盒,里面似乎有活物。他们觉得奇怪,小心翼翼地靠近,打开一看,里面竟躺着一个婴儿。婴儿的眉毛又粗又黑,五官深邃,长相与汉族婴儿完全不同。

8月的戈壁滩早晚温差极大,有时夜间只有十几度,婴儿身上只裹着一层薄被,已经冷得面色发紫了。工人们掀开襁褓,是个男孩,这时一张纸条掉落下来,是维语写的,汉族工人看不懂,就把这个男婴抱回了单位,等待安排。

在80年代初,边远地区的福利院生活条件很艰苦,如何安置一个捡来的婴儿,是个比较棘手的问题。我姥爷先组织公司全体干部开会,大家都觉得,与其把这么小的婴儿送去福利院受苦,不如先考虑公司内部是否有已婚不育的员工愿意收养。

可是问来问去,也没有符合条件的人——“三建”的效益那时是不错,可员工们除了每月的固定工资,粮食、布料、肥皂、鸡蛋等物资也得凭固定配额的票证去买,要是家里突然多出一口人,就意味着其他家庭成员要少吃少用,所以即便大伙儿都觉得这孩子可怜,也没人敢轻易收养他。

商量了许久之后,众人的目光都落到了我姥爷身上——他是总经理,工资是全公司最高的,大家都觉得他最有可能负担得起这个婴儿,能给他一个好归宿。

于是,会议结束后,我姥爷根本来不及跟姥姥商量,就直接把这个虚弱的男婴抱回了家。当时他和姥姥已经有4个孩子了,最小的儿子也10岁了。

姥姥下班回到家,看到床上躺了一个婴儿,吓了一跳。听姥爷讲清来龙去脉,姥姥二话没说就去厨房煮米汤喂孩子了,后来她说:“再大的事也不能让孩子饿肚子啊。”

姥姥特别善良,见不得别人受苦,还因为好心上过几次当。一次,她在路上碰到一个问路的大姐,大姐说自己也是四川人,刚来新疆,对环境不熟悉,身上也没啥钱。于是姥姥把她带回了家,大姐吃饱后就开口借钱,“下个月我手头宽裕了就来还”。姥姥没有犹豫,借了一些钱给她,但之后便再也没有见过这个大姐了。

姥姥自知遇上了骗子,却也不愤恨抱怨。姥爷指责她没有防备心,她就说:“万一她是真的有困难呢?那我不就是帮了她吗?至少让她吃了顿热乎饭。”这下,轮到姥爷沉默了。

他们结婚多年,平日里的对话一直很少也很简单,仿佛不用多说什么,他们就能理解对方的想法和决定。这一次,姥爷擅自收养孩子,姥姥依然没有多说什么,她默默地理解了丈夫,也接纳了这个男婴。

经人翻译,那张夹在襁褓中的纸条只表达了“谢谢”的意思,男婴的名字和生日都成了谜。当时姥爷已经50多岁了,自然不能做这个孩子的“爸爸”,于是就按照孙辈的辈分给他起了个名字,叫文祥疆。这个“疆”字,大概是希望他以后不论在哪里都记得新疆吧。

第一次看到祥疆的时候,我妈13岁。那天放学回家,姥姥姥爷把他们兄妹召集在一起,要求他们以后轮流照顾这个婴儿——姥姥姥爷是双职工,忙起来抽不开身。我妈想到以后要和这个没有血缘关系的男婴朝夕相处,内心是抗拒的,但嘴上什么也不敢说。我姥爷是军人出身,很严厉,孩子们根本不敢违抗他的任何决定。

就这样,祥疆正式成了这个家庭中的一员。

可能是在戈壁滩里受了风寒,祥疆的身体特别虚弱,总是生病。姥姥觉得老是喂他米汤不是办法,于是厚着脸皮去找了几个正在哺乳期的同事:“如果奶水富裕的话,能不能帮助一下我们这个孩子?”大家都表示,自己的孩子都喂不饱,“哪有精力顾及你们捡回来的孩子?”

那时鲜奶是凭票限量供应的“专控食品”,只有孕产妇或病人才能喝到,奶粉就更稀罕了。当时,全国的农畜养殖都归各地的农垦局管理,虽然乌鲁木齐离牧区很近,但私人大批饲养、贩卖牲畜也是不被允许的。为了给祥疆补身体,姥姥先跟别人换牛奶票,后来又听说羊奶比牛奶更有营养,更适合给婴儿喝,又四处去寻找羊奶。

一天,单位的同事告诉她,市郊有一户哈萨克族牧民,他们家养了几只羊,其中的一只母羊刚生了小羊羔,有奶。当年电话还是稀罕物,这个牧民的家具体在什么位置,同事也不知道。唯一确定的是他们经常在南山(现在的南山风景区)附近活动——这个地址可太广泛了。

姥姥一点也没犹豫,她跟单位请了半天假,回家拿了点干粮就出发了。临走前,她又拿上了一条丝巾,想当作见面礼——那是姥爷去上海出差给她买礼物。我妈劝姥姥不要冲动,至少得找个认识路的人,姥姥说:“大不了我下了车挨家挨户地问呗,我鼻子下面长着嘴,还能问不到吗?”

3

事实证明,我妈的担心不无道理。当天下午,大客车摇摇晃晃地行驶了3个多小时才到达南山,姥姥下车后,目光所及之处是起伏的山丘,山上林木葱郁,却没有一座白色的毡房。她赶紧拦住即将要开走的大巴车,问司机:“这附近的牧民都住在哪儿?怎么周围都没有人影啊?”

司机扬了扬头,用下巴指向一片松树林说:“你朝着树林再往里走,有个小卖部,周围有几户人家,不过天马上要黑了,山里有狼还有熊,要不你明天白天再来?”

后来姥姥回忆起这段往事,对我说:“当时好不容易坐车去一次,我可不想白跑一趟。”我问她不怕山里的野兽吗?她说:“我当时就想着一定要找到那户哈萨克族牧民,至少得见上一面,把咱家的情况给人家说说,根本都顾不上害怕。”

听说狼怕火,姥姥问司机师傅借了一盒火柴,司机心善,把自己修车用的手电筒也给了她。说话间,他一直劝姥姥跟着他的车原路返回,可姥姥怕祥疆再喝不上羊奶就活不了多久,还是婉言拒绝了,“我得赶紧去救他”。

姥姥按司机指引的方向一直朝树林里走,不久天就黑了,她打开手电筒,深一脚浅一脚地朝前去,不知道走了多远。一路上,没看到商店,也没有看到毡房,正发愁的时候,一声狼嗥突然从远处的山谷里传了出来。

过去,在新疆的南山、阿尔泰山等山区生活着成群的天山灰狼,据说它们体型健硕,成年的灰狼有小牛犊那么大。虽然灰狼一般以岩羊和北山羊为食,不会主动攻击人类,但要是饿极了,它们肯定什么都吃。而且,狼是群居动物,只要有一只狼嚎叫,那附近肯定有一群狼。

姥姥吓坏了,路都不敢走,但往回跑也来不及了。她平复了一下自己的情绪,觉得还是得继续往前走,“我得找到那户人家,家里还有孩子和婴儿在等着我呢”。

姥姥借着手电筒的光在周围寻找木棒,但山里的潮气大,捡到的树枝都特别难点着。她太紧张了,每划一根火柴手都在抖,眼瞅着火柴盒都要见底了,她却连一根树枝也没点着。

最后,她终于找到了一些较为干燥的小树枝,筷子粗细,将它们聚集在一起,又划了一根火柴。“我心想,就剩几根火柴了,如果还是点不着,估计今晚有点悬。”姥姥默默祈祷,希望老天爷能帮帮她,“我可是来救人的,挽救一条小生命啊。”

终于,一根最细小的树枝被点燃了。就在这时,姥姥身旁的树林里传出了一阵窸窸窣窣的声音,她屏住呼吸一看,汗毛都立起来了——树林里有绿光闪动,从轮廓看,是一大一小两只狼。巨大的恐惧令姥姥呆在了原地,手里的那根筷子长短的树枝都快烧到手了她才反应过来。她赶忙用手头的余火去点燃其他干树枝,这次竟然很顺利,火苗越来越旺了。

之前姥姥听人说过,在野外遇到狼,千万不要看它们的眼睛,只要不理它们,狼是不会主动攻击人的。她举着小火把,克制自己不往树林里看,只是余光瞟过,感觉那两只狼的体型并不大,估计是掉队的母狼带着小崽。姥姥慢慢往前走,嘴里念念有词:“行行好,我也是母亲,我也是出来给小崽儿找食吃的,你可千万别吃我……”

就这样,姥姥走出了那片树林,身后的两只狼竟然一直没有动静。

离开树林不久,姥姥看到远处有个大红色的油漆桶,旁边还有一座毡房透出煤油灯忽暗忽明的光线。她快步跑过去,开门的是一个哈萨克族男人,能听懂不少汉语,待姥姥说明来意,他叫来了自己的老婆。见到女主人,恐慌不已的姥姥再也忍不住了,抱着她嚎啕大哭。女主人的汉语说得不好,估计也是被这个陌生人的举动给吓坏了,一直没有说话,只是默默地拍着姥姥的后背,安抚她。

好心的牧民夫妇收留了姥姥一夜,平静下来以后,姥姥就把如何捡到孩子、孩子没奶喝以及自己在树林里遇狼的事儿一股脑儿的全倒了出来。第二天天亮,这对牧民夫妇骑马带姥姥穿过了那片树林,把她送到了南山附近的大巴车站,同时给姥姥带走的,还有刚挤出来的鲜羊奶。

这次拜访后,姥姥跟这户牧民达成了约定:以后每天中午,她在南山附近的大巴车站等他们送羊奶过来。为了表达感谢,姥姥每个月会把自己的粮票分一半给他们。

此后每天天不亮,姥姥就要坐3个多小时的大巴车去南山取羊奶。冬天,新疆的室外温度最低能达到零下30多度,姥姥拿到奶壶就赶紧揣进怀里,用层层棉衣包裹住。有时她实在有事抽不开身,家里的大人孩子就轮流坐上那趟大巴车去取羊奶。

就这样,祥疆喝羊奶喝到了1岁多,等他可以吃饭了,姥姥才终于不用赶早班车去南山了。

4

祥疆渐渐长大,可以吃的食物越来越多,但他最喜欢的还是姥姥做的奶疙瘩。

新鲜的奶疙瘩较为松软,味道却特别酸,很多外地人尝了都要紧皱眉头,呲牙咧嘴地说:“太酸了,受不了。”风干的奶疙瘩酸度是降低了,可硬得就像石头,好不容易才能啃下一小块。一开始,姥姥把新鲜的奶疙瘩揉搓成米粒大小喂给祥疆吃,让他尝尝味道。后来他长牙了,姥姥就用刀背把风干的奶疙瘩敲碎,给他磨牙解馋。

1983年,祥疆快上幼儿园了,可家里人都没有时间照顾他。姥姥姥爷工作很忙,我妈妈他们的学业压力也重了,姥爷经过反复的考量,决定把祥疆送回山东老家——他有个亲侄子在老家靠务农为生,婚后多年没有孩子,让他们夫妇做祥疆的爹娘,似乎是一个最好的选择。

于是,祥疆的户口落在了山东,民族那一栏写的是“汉族”。每隔几个月,祥疆爹都会给姥姥写信讲述孩子的近况,再后来,通讯条件改善了,他就带孩子去村委会给姥姥打长途电话。电话那头,祥疆的口齿逐渐伶俐,能说一口流利的山东话:“奶奶,俺们班里的孩子都说俺长得像外国人,说俺不是俺爹娘的孩子。”姥姥回:“别听他们胡说,那是因为你小时候奶奶给你喝羊奶,所以咱们长得更俊!”

后来,祥疆再也不提这茬儿了,不论是在书信里还是在电话中,他都流露出对山东的喜爱。他说山东没有新疆那么冷,山东的地里种了好多庄稼……但祥疆爹却显得有些不安,他跟姥姥说,这孩子长得壮实,能干活,也聪明,但吃饭的时候总说少了点啥。他们两口子对这个儿子百般关心,生怕他吃不好:“俺们也不知道他到底想吃啥,是吃不饱,还是不合胃口?”

山东物产丰富,祥疆娘又有一双巧手,她擅长做各种面食,还能摊出薄厚均匀又有韧性的杂粮煎饼。金灿灿的煎饼上抹自家现磨的花生酱,别提多香了,可感觉还是不太合祥疆的胃口。姥姥突然想到,这个大孙子可能是思念奶疙瘩了。于是在之后的几次通信中,她试图用文字教会祥疆娘用羊奶制作奶疙瘩。

那时村里找不到羊奶,祥疆娘就找到了一头刚下崽的老黄牛,给姥姥打长途电话请教。可是,一贯擅长烹饪的她却一次次地失败了,不知是老黄牛的乳汁过于清淡,还是她熬煮得不够火候,那一锅又一锅的酸奶始终无法成型,剩下的黄牛奶给祥疆喝,他也不喜欢。

后来,祥疆打来电话:“奶奶,我有一天做梦,梦见你做了好多奶疙瘩。我闻着可香了,等我醒了发现我的枕头上都是口水。”

这话惹得大家哄堂大笑,姥姥却心疼起来,她决定,无论如何都要让祥疆吃上奶疙瘩。

之后每年秋季,姥姥总会提着一个又大又沉的包裹走去邮局。入秋之后的新疆气温骤降,但不论外面有多冷,都不能阻挡姥姥去邮局的脚步——2个月后,这个将近10斤重的包裹才能抵达山东。

第一次收到奶疙瘩,祥疆的爹娘十分好奇,他们各拿了一小块塞进嘴里,发现根本咬不动。在祥疆的热心指导下,他们好不容易啃下了一小块,只是不仅没有越嚼越香的感觉,还品出了一股浓浓的羊膻味。他们给姥姥写信,表示搞不懂祥疆为什么会对这个东西情有独钟:“俺们还以为是牛奶糖,没想到又酸又硬,俺们吃不来。”

5

一个个沉甸甸的包裹承载着姥姥的爱,从新疆到山东,不间断地寄了十几年。

1997年,祥疆对姥姥说自己想回新疆当兵:“俺爹妈还年轻,也不用我照顾。俺想当军人,想在你身边,离你近一点。”

祥疆成年后应征入伍,如愿回到了新疆。在我的印象中,这个表哥说话带着一口浓重的山东口音,却是少数民族青年的长相。我感到很费解,就去问妈妈和姥姥:“他到底是哪里人?”问的次数多了,她们告诉了我真相,却不准我去问祥疆表哥类似的问题。

我说:“那要是表哥自己主动来问呢?”

我妈说:“那就到那个时候再说。”

我不理解,但也不再纠结,因为无论祥疆表哥来自哪里,他都是我的家人,我俩都是吃姥姥做的饭长大的。

至于祥疆表哥真正的家到底在哪里?谁也不知道。他也从不过问自己的身世。

祥疆所在的部队离乌鲁木齐不远,大概坐2个小时的车就能到,所以姥姥几乎每个月都会带着奶疙瘩去探望他。她一大早就去车站坐大巴车,就是为了能早点到,好跟祥疆多待一会儿。 祥疆说,他每天训练结束后,最放松的时刻就是回到宿舍吃一块奶疙瘩。那是他熟悉的味道,让他心里充满了安全感。

一次,探亲的日子又到了,姥姥却突发心脏病,被家里人送去医院抢救。大伙儿手忙脚乱,都忘了通知祥疆。祥疆在部队里等了一上午,迟迟不见姥姥的影子,刚开始他以为姥姥迟到是被什么事给绊住了,但临近中午仍不见人,他就有些不安了。他申请给家里打电话,可家里人都在医院,座机无人接听。这下,他彻底慌了。

祥疆向班长打报告,说自己奶奶没有按时来探亲,肯定是在路上出了什么意外,他要请假回家。班长觉得这个请假理由太荒唐,不同意。祥疆急坏了,一再哀求:“我奶奶真出事了,再耽误时间就来不及了,我得去见她。”

见祥疆这么执着,班长就让他去找中队值班干部说说看:“晚上还有训练,如果能给你准假,你就可以走了。”祥疆听罢立即冲向办公室,谁知值班干部恰巧不在。

祥疆彻底失去了耐心,他走向连队大门,哨兵拦住他问他要假条,已经失去理智的他一把推开了哨兵,径直跑了。他飞奔至一条大马路上,拦住了一辆开往乌鲁木齐方向的车,要求司机将自己捎回乌鲁木齐。司机见他穿着军装,不敢拒绝也不敢多问。一路上,祥疆东张西望,司机怀疑他犯了什么事儿,在逃避警察的围追堵截。

回家以后,祥疆发现家里一个人都没有,他更慌了。对门的邻居大哥恰好撞见了他,就说我姥姥正在二医院抢救。祥疆赶紧转头冲向二医院,几经打听,才找到了姥姥所在的病房。

那天,全家人见到突然出现的祥疆都吓了一跳,我妈问他咋出来了,“我们还没顾得上打电话通知你呢”。

祥疆没回答,只问“我奶奶怎么样了?”

得知因为送医抢救及时,奶奶没有大碍时,他才终于长叹了一口气:“没事就太好了,我是自己跑回来的。”

我妈惊得抬高了音调:“没请假?”

祥疆摇了摇头,不再说话。

之后,病房里的众人都沉默了,只有监护仪发出“滴滴滴”的声音。过了很久很久,我只听到我妈说了句:“完了。”

祥疆在病房里握着我姥姥的手,只待了一会儿就走了。即便如此,他擅自离开部队已成事实,得为此付出惨痛的代价——他本来一直想上军校,复习了很久的文化课,又加强了体能训练,最后以优异的成绩考上了,次年就可以入学了,可就是因为这件事,他受到了严厉的处分,就读军校的资格也被取消了。

第二年,祥疆转业回家了。我妈问他:“你后悔吗?你那么想上军校。”

祥疆表情淡然:“这都是命,要是奶奶当时真有个三长两短,我见不上了,我才后悔。”

6

姥姥出院之后身体明显不如从前,祥疆工作稳定下来以后,只要有空就会回家和姥姥唠家常。他给姥姥讲自己工作中的趣事,常逗得姥姥哈哈大笑。

一次,祥疆说同事们都觉得他长得不像汉人,却说着一口山东话,很有意思。姥姥跟他开玩笑:“哈哈,可能是你小时候羊奶吃多了。”

2006年,姥姥去世了。她最后一次做的奶疙瘩,祥疆一直没舍得吃。他说:“这次要是吃完了,就是真的没有了。”

可是食物是有保质期的,再耐储存的食物也会有变质的那一天。终于,祥疆精心保存的奶疙瘩还是长出了菌丝,他没有扔掉它们,而是用小刀刮掉表皮,继续吃。

那时候,市面上已经有许多品牌的奶疙瘩卖了,它们包装精美,大小均匀,是流水线上的产品。我买过一次,尝了几块,觉得味道跟姥姥用手工做的没什么区别,口感甚至变得更好了。我将那款奶疙瘩推荐给祥疆,他只尝了一块,就说“味道不对”。

姥姥走了以后,我们这个大家庭还会定期聚会。一次家庭聚会,祥疆买回了好多鲜羊奶,他问我妈奶疙瘩是怎么做的,他要自己做。

奶疙瘩的制作方法讲起来不复杂,无非就是发酵、熬煮、沥干水分再耐心等待风干。但真谈起姥姥制作奶疙瘩的种种细节,家里人各执己见,谁都说不清。我妈说:“把羊奶发酵到微酸的口感,煮开就可以了。”我说:“我记得姥姥把羊奶熬煮得特别浓稠。”

祥疆按照我们的指点开始尝试。第一次做,估计是温度没有把握好,第一步的发酵就不太成功。发酵后的羊奶依旧像水一样稀薄,均匀的小气泡没有出现,尝起来还微微有点咸酸。祥疆不知道自己在哪一步做错了,他不肯罢休,还是把熬煮过的酸奶倒入了纱布。

等待酸奶风干的那几天,祥疆显得有点焦虑,他总是时不时地用手去戳一戳纱布,感受酸奶的软硬程度,或者将鼻子靠近纱布闻一闻,就像一个制作奶疙瘩的老手。但最后打开纱布,奶疙瘩没有成型。

我们都没想到,原来做奶疙瘩会这么难。

祥疆没有放弃,过了几天,他又买了羊奶,还搜寻了好多大同小异的食谱开始实验。到了那年清明节的前夕,祥疆对家里人说:“这次要是做成功了,我扫墓就给奶奶带去。”

结果,他真的成功了。纱布打开,奶疙瘩终于成型了。祥疆很开心,自姥姥去世以后,他很久都没有这么开心了。他拿着自己做的奶疙瘩挨个向家里人传授经验,最后说:“这可没咱们想象的那么简单,都是技巧。”

他“嘿嘿”傻笑了一会儿,邀请大家都尝尝他的手艺。我拿起一小块尝了,真的很不错,浓郁的奶香充斥着口腔,微酸的滋味又很清爽。得到了大家的认可,祥疆特别骄傲,他也拿了一块塞进嘴里。我看到他咀嚼的动作越来越慢,最后一边嚼一边哭:“不对啊,不对啊,再也没有家里的味道了啊。”

(文中人物皆为化名)

===============================================================

爷爷去世后,我在12本日历中发现他的爱与遗憾

文 | 李晓芳

编辑 | 王珊瑚

爱和遗憾交错存在

我小的时候,就看到过爷爷拿支笔在日历上写写记记。爷爷还在世的时候,日历一直摆在他的书桌上,我也没有过多关注,或者想看看他写了什么。反而人不在了之后,好像想要找一个窗口去怀念,刚好出现的日历就成了这个窗口。

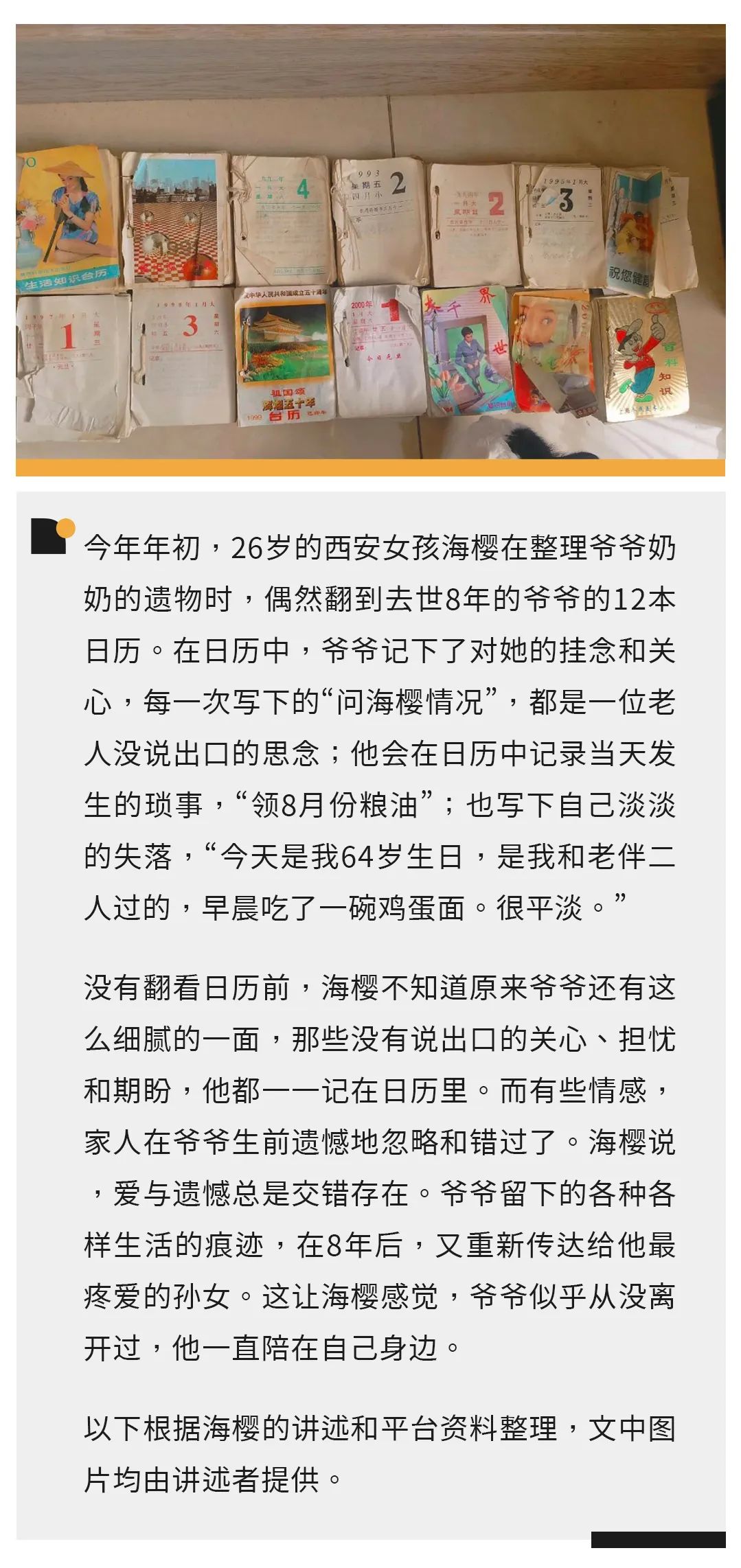

爷爷是2015年去世的,离开我们快有8个年头。今年春节前,奶奶在睡梦中去世,悄悄地没打扰我们地去找爷爷了。整理奶奶遗物的时候,就在柜子深处,有一个大的袋子,之前一直也没有人动过,里面就装着十几本爷爷的日历,爸爸把它们都放在桌子上。我也是出于好奇,就粗略地翻了翻。

最早的一本日历是1990年,那时我还没有出生。最近的一本是2014年,爷爷去世前一年。日历都破旧发黄了,有些还散了,中间很多日期都没有了。但这是爷爷生前记录点滴和心情的地方,对我来说,弥足珍贵。

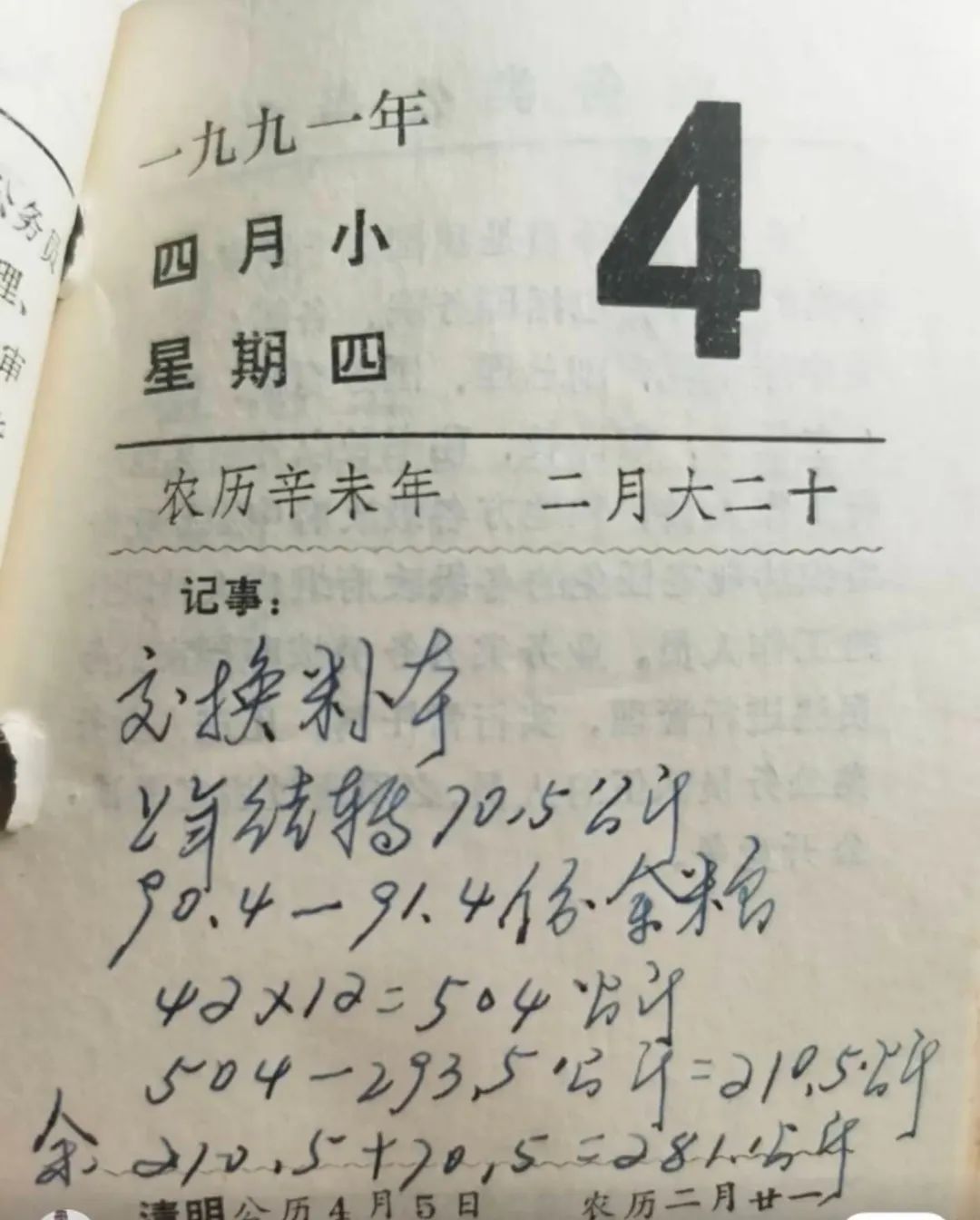

爷爷会在上面记录很多日常琐事,1991年有记录粮票,“交换粮本,上年结转70.5公斤。”我也是从爷爷的日历里第一次知道,他们那个时候还要自己拉煤,比如有一天是奶奶记的,“今天和老头拉了240斤煤。”我就会很好奇,为什么要拉这么多?

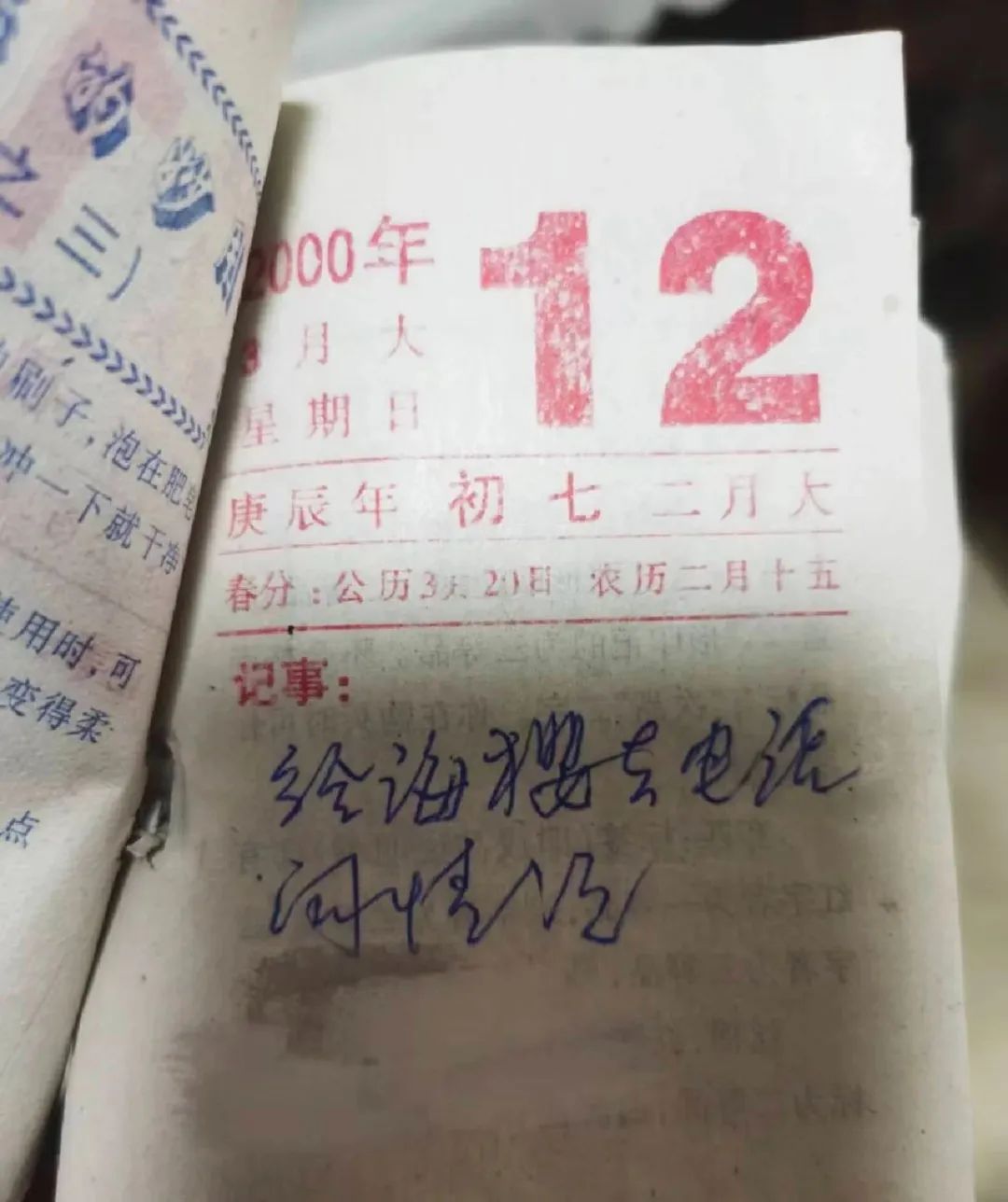

●日历上记录的粮本

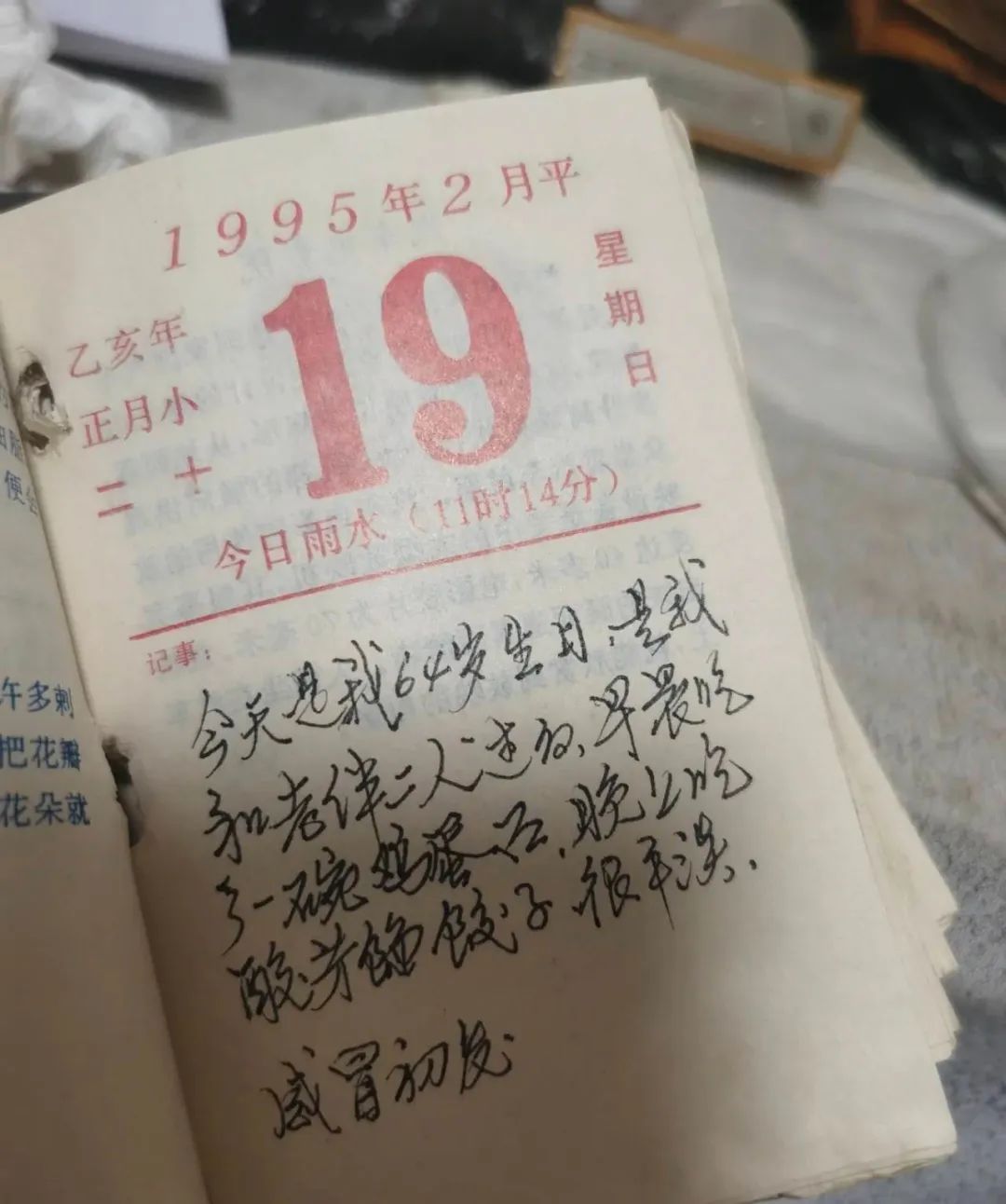

有一些记录几乎是边看,眼泪就不自觉地流了下来。其中有一个记录是1995年2月19日,爷爷在日历上写:“今天是我64岁生日,是我和老伴二人过的,早晨吃了一碗鸡蛋面。很平淡。感冒初愈。”还有一篇是2006年12月20日,爷爷在上面记录,“今天是老伴的生日,平平淡淡度过。”

当时就觉得对爷爷奶奶有太深太深的歉意,还有遗憾。因为在小的时候,你的眼里可能只有家庭。但是慢慢长大后,你会有自己的朋友,你会觉得你的世界突然就变大了,可能就不再把目光聚焦于他们身上。其实多多少少是会忽略的,分给他们的时间也越来越少。如果我把用来玩、社交的时间,更多的拿来陪伴他们,我现在可能就不会有那么多的遗憾和难过。

●爷爷64岁生日写的记录

我把这些记录发到社交平台,有少部分网友在底下指责我们,说不记得老人生日。但我也解释过,我们家一直也没有过生日的习惯,包括我的生日,我父母的生日,我们都没有说会聚在一起庆祝,本身这种观念就比较淡薄。更何况在20多年前,那时候父母也是想着多奋斗,让家庭更好。

但我把爷爷的记录给家里长辈看了之后,大家都很后悔,因为在感情上确实有疏忽,不了解老人年龄越大后,可能更希望生日热闹,更喜欢和孩子团聚在一起。

爷爷没有直接跟我们表达过思念,或者说过想让我们回家。他是那种中国式父亲,很内敛,不太会直接去表达自己的情感。包括他可能也是站在儿孙的角度上去想,会觉得孩子们都有自己的家庭、工作和压力,总是尽量不想给大家添麻烦。比如每次我跟他打电话,可能到最后爷爷自己就先开口说,我不耽误你学习,然后就让我赶紧挂电话。

其实他的很多思念都是有迹可循的。每年过春节的时候,一大家子人都回去,我特别能感受到爷爷在过年那几天非常开心。他非常喜欢儿孙们都回来,聚在一起。回家前几天,他就会不停地问我们什么时候回来。然后到回家那一天,因为也不确定具体几点能到,他会到大门口一直转悠,等着我们的车开回来。我记得很深的一次是,我们快到家了,他就在车前头默默走着,就是一个背影,然后我们车在后面跟着。

每次过年,爷爷的书桌上就会放一张大大的红纸,他会自己写菜谱,从我们回去的第一天,到所有人走的那一天,他会把每天的菜谱都列出来。

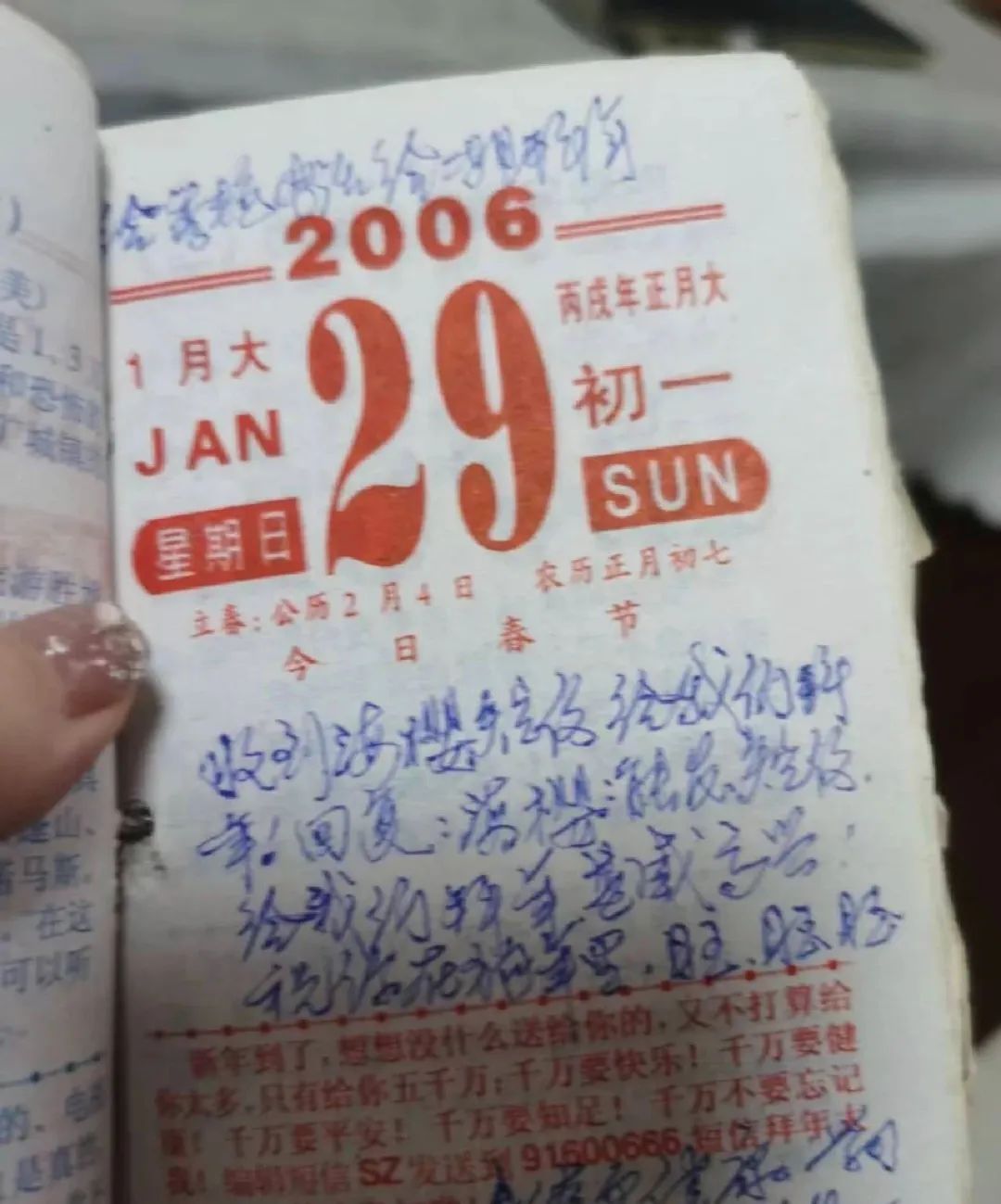

日历里有很多他没说出来的感情。有一年春节,我是先回的我姥姥姥爷家,所以大年三十那天是给他们发短信拜年,然后爷爷就在日历上写,“收到海樱短信给我们拜年!回复:海樱能发短信给我们拜年,我高兴!祝你在狗年里,旺!旺!旺!”我还记得这条短信,但没有想到爷爷会专门把它记下来,而且光看文字就觉得,他那天应该是很开心的。

所以我当时把爷爷的日历发上网,想说的就是爱和遗憾总是交错存在的。也是让大家了解老人那些没有说出口的爱和不舍,不要像我一样等到失去后,才知道珍惜。有人是在看了爷爷的日历后,跟我说他们马上就给家里的老人打电话了,或者回家看老人了。他们的遗憾或许会比我少一点。

●海樱发的拜年短信,爷爷专门记在日历上。

“问海樱情况”

我和爷爷奶奶从小感情就很好。我出生后,奶奶留下爷爷一人在咸阳,到西安帮父母带我。爷爷有时会打电话来问,比如1997年,我刚出生不久,他在日历上记录,“给西安打电话问海樱情况”;我一岁的时候,他会记录,“给xx问何时去看海樱”;后来还经常会有“给海樱去电话问情况”的记录。我那时还很小,才三四岁,也没有什么别的情况,他就是特别关心我。

基本有关于我的日子,爷爷都会记录,像是我回家,或者是他们来看我。我还翻到2014年的日历,我高考成绩出来的时候,高出一本线30多分。爷爷奶奶特别高兴。他们对我从来也没有特别高的要求,只希望我身体健康,学习只要能上个大学就满足了。当时我分出来,爷爷就专门在日历上记录我今天出分了,然后高考分数是多少,他很为我开心。

看到爷爷的这些记录,感觉自己非常幸福,也很幸运,出生在一个有爱的家庭。爷爷奶奶给我的是最无私和毫无保留的爱。

●“问海樱情况”

小时候隔上一两个月,爷爷也会专门坐公交车过来。我印象中,他腋下总会夹着一个老式的棕色皮包,每次一进门见到我,他就会立马打开他的包,包里会装着很多饼干、小零食,迫不及待地就要把好吃的塞给我。我每次都很期待爷爷带着他的皮包出现。

上学之后,就只有寒暑假才能去看爷爷奶奶。平常可能一两周给他们打一次电话,聊的都是一些日常琐事。但我只要听到他们的声音,不管聊什么,我都会非常开心和亢奋,想到什么就分享什么。他们也不会对我说教,更多的就是聊天,所以每次和他们打电话都觉得很放松。

我能感觉到爷爷也非常期待我给他打电话,乐呵呵地在电话那头听我讲。但是爷爷奶奶总是说得不特别多,会有点小心翼翼的。他们可能就觉得我的学习比较重要,担心会不会打扰我学习写作业。

他总是默默地对我好。在我小学升初中那个暑假,有一天晚上我跟爷爷奶奶一起散步,路过街边一个专门卖睡衣的摊子,我看上了一个海绵宝宝的睡衣。但他们问我要不要买的时候,我就说不要,因为我睡衣也比较多,不想花这个钱。等到回家之后,爷爷又出去了一趟。再回来他就拿着那个睡衣,也没有说什么话,就把睡衣给我了。我觉得爷爷就是很敏锐地捕捉到我的心思。

还有一次是我们回去看他,也没有提前跟他说,所以他也不知道。我们一到家,他的笑容就藏不住,表情也特别惊喜。他马上就起身到旁边的市场里,给我买了一只烤鸭回来。那是爷爷去世前几个月,他后来就得了脑梗,住院期间又检查出肺癌,是晚期。

除了生活琐事,爷爷还会在日历上写一些自己的感悟,摘抄诗词。他的字写得很好,我每次在社交平台上发他的记录,也会有评论夸他的字。他会在日历上记录一些他工作上的事,比如1992年,“申报中级工程师职称问题。论文23日交。”还有他的家乡,“东北老家来人。”

在我印象中,从我有意识开始,一直觉得爷爷的身份只有一个,就是我的爷爷,只有家庭身份。因为那个时候他已经退休了,我没有任何关于他工作身份的概念。

他去世前,我只是大概知道,爷爷是1931年出生的,老家在辽宁。他年轻时就很爱看书,整个人的思想也非常积极向上,因为家里有人是地主成份,他还跟家里决裂了。他只读到高中,但在那个年代我觉得是很了不起的。

爷爷八十大寿的时候,家里给他过生日,然后我爸爸还有叔叔他们就弄了一个环节,让爷爷回望这一生,讲讲他年轻时候的故事。那次我才知道,爷爷和奶奶是在上世纪五十年代,因为工作,举家搬迁到陕西,支援大西北。

他的工作是要到大山里面做地质勘探,找矿。他待的地质队工作时间不像我们一样很规律,他们可能是一个月都要待在野外,像养蜂人一样,把吃饭用的锅,睡觉的铺盖全背身上,然后一个小队就进山,每天风餐露宿的。爷爷当时讲的时候没说什么煽情的话,但我们听了都在掉眼泪,觉得他这一辈子走过来太不容易了。1992年他退休了,当时还在日历上专门记了一笔,“去蒲城办退休手续。”

他退休之后也闲不住,会在家属院门口摆摊,卖饮料卖烟之类的。他被收过摆摊的车子,他也会写到他的日历上,有时下雨也会记上一笔,“今天下雨不出摊”。他写得很云淡风轻,但是我看了之后觉得还挺难过的。

他摆摊的事情还是我看了日历,去问爸爸,爸爸跟我说的,有点像通过日历一点点拼凑爷爷更多的经历和形象。我以前就感觉好像不管面对什么不顺或者挫折,他一直是一个乐呵呵的小老头。他跟我聊天、见面的时候,我从来没有感受到他有很多的烦恼。但看日历才知道,他也是有烦心事的,只是他从来不在儿孙面前表现出来。

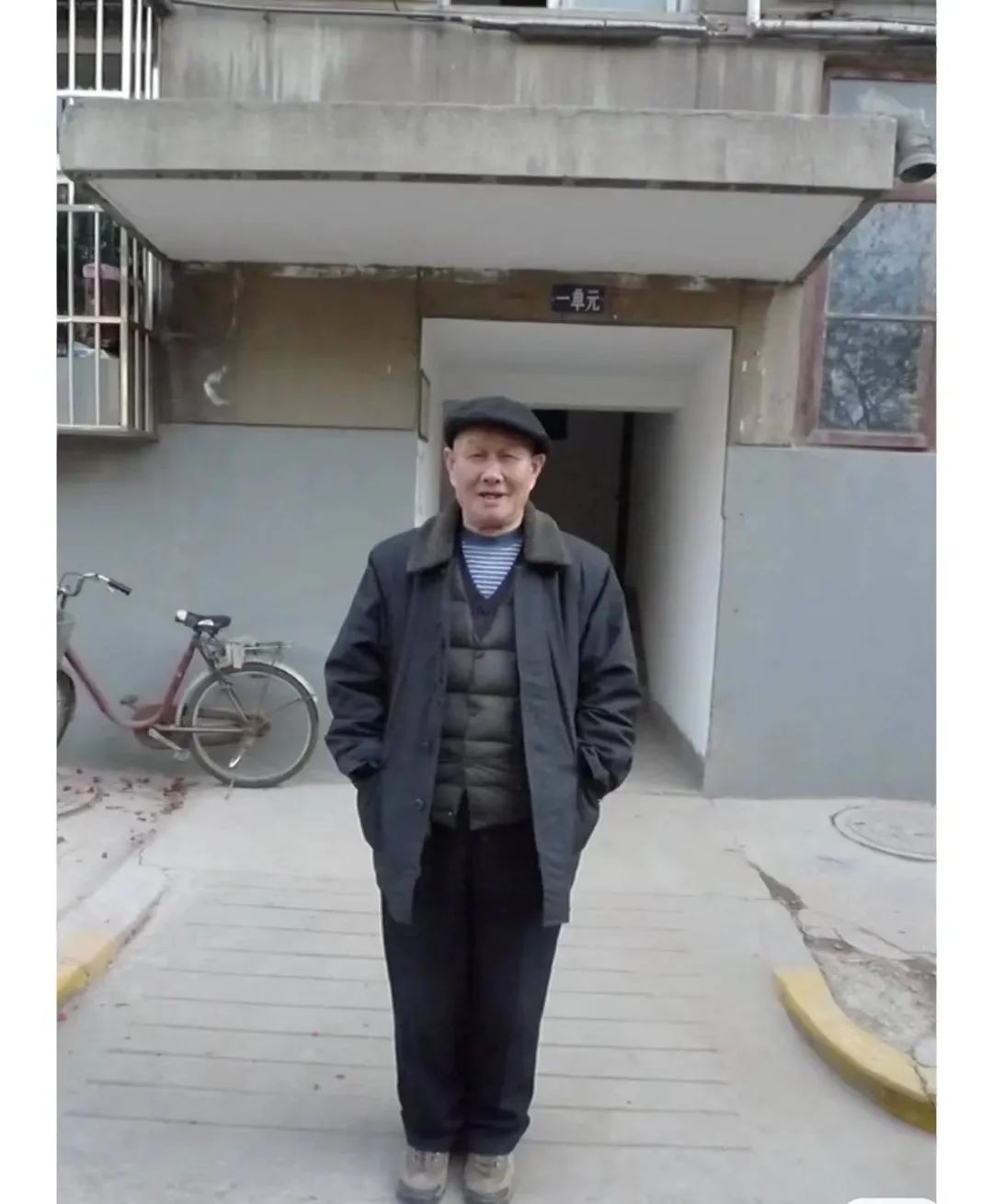

●爷爷在楼下拍的照

见字如面

我目前没有完全看完爷爷的日历。我现在是有点想看又不敢看的状态。有句话说“见字如面”,我每次翻看日历,都觉得仿佛能看到爷爷在那个时候正在做些什么。看到他写我的名字“海樱”,感觉他真的还在喊我的名字,我就想掉眼泪;看到他记录的一些日常琐事,好像我能看到他现在在家里做些什么;他记的很轻快的或者难过的回忆,我会觉得我似乎也能感受到他当时的一些心情。通过日历,我跟他是互通的。

每次看都感觉,他好像从来没有离开过我,还伏在他的书桌上记一些很琐碎又接地气、让你觉得这也是你生活中每天会发生的一些事情。可是爷爷留下的日历只有12本,就这么多,我看完就再没有了。

没发现日历之前,爷爷的遗物我只保存了照片,有一张照片是他和奶奶一起拍的,戴的帽子是我给他买的。他没去世之前,每年过年我都会用零花钱给他和奶奶买些小东西。那顶帽子他每年冬天都会戴着,觉得特别温暖。也保存了我和爷爷写的信,小时候还流行通信,我写好了就托回家的亲人带给他,他再给我回信过来。除此之外,就是爸爸给了我一副爷爷生前戴过的眼镜,很复古,有圆圆的镜片。

●爷爷奶奶合照,帽子是海樱买的。

我爸爸和叔叔没有跟我一起看日历,他们可能到现在都觉得对爷爷是有愧疚的,觉得爷爷本来到了该享福的时候,却生病走了,自己没有照顾好爷爷,所以他们内心的遗憾是比我更多,就不太敢看。但在我看来,他们已经尽力了。

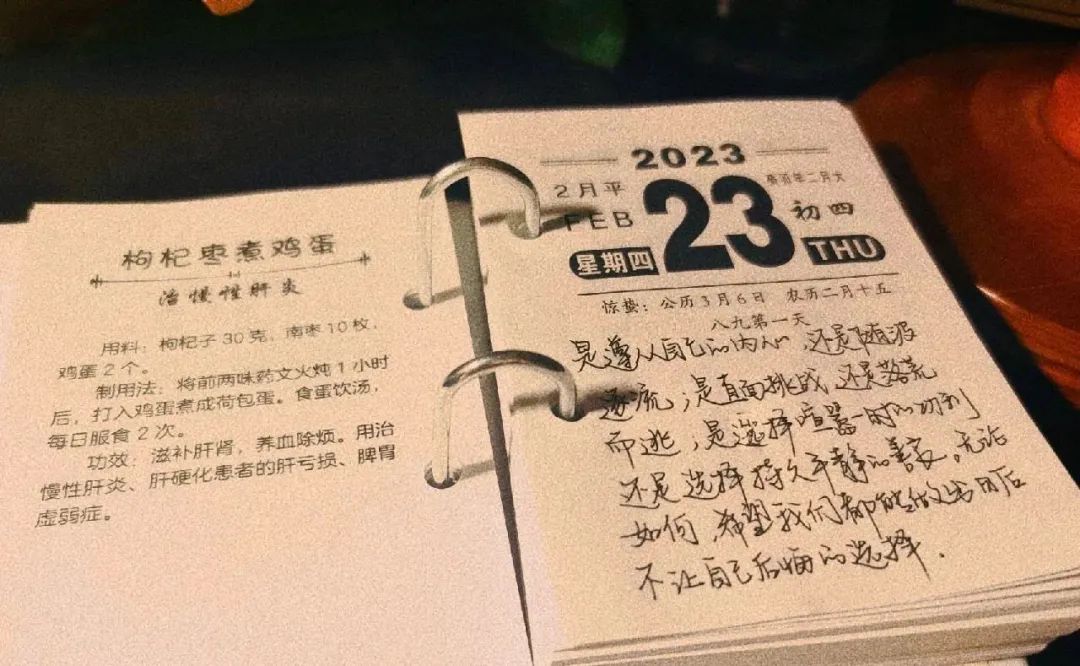

受爷爷影响,我现在也买了一本日历,会在上面写自己的感悟,记录生活中的一些琐事。我会觉得像是跟爷爷在隔着时空对话,因为每次记录的时候就会想起爷爷,他之前也是这样坐在书桌前,很认真地记录他生活里的点点滴滴。我没有失去他和奶奶,只是要走完这段路才能再见面。

●受爷爷影响,海樱也买了一本日历做记录。

我没有在社交平台上说的是,除了遗憾没有花更多的时间陪他,我也很遗憾没能跟他好好告别。爷爷当时是脑梗,又查出来肺癌晚期,病情发展得很快。最后等到我从学校回家,赶去医院看他,他躺在病床上,一开始好像已经不认得我是谁。可是当医生问他,这是谁的时候,我看他很努力地张大嘴,想要发“海”,想叫我的名字“海樱”,可是他已经说不出来,慢慢地意识也没有了。

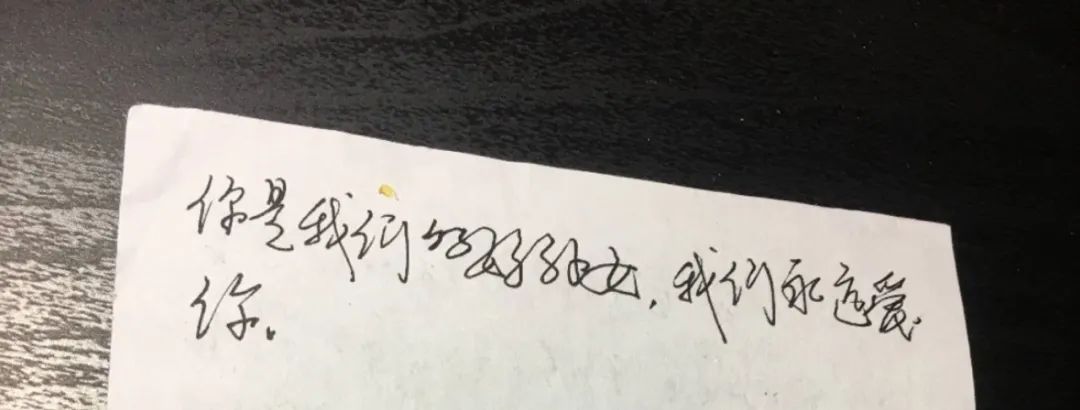

爷爷给我的信里,最后一封信的最后一句话是,“你是我们的好孙女,我们永远爱你。”如果我能跟爷爷好好告别的话,我想跟他说,我下辈子还想当你们的孙女。

●爷爷给海樱写的最后一封信