我,高考落榜,服装厂工人,30岁学英语,41岁进外企,工资翻几十倍

这是《自拍》第378个口述故事

我叫闻艮树,60年代末出生在安徽无为县。过去,我们县是全国有名的贫困县,小地方资源匮乏,再加上信息差,普通人想找条好出路非常之难。中考我拿过全乡第一,原本想鲤鱼跳龙门,但终究没能挤上高考那根独木桥。19岁落榜后,我在工地卖过苦力,跟裁缝师傅当过学徒,后来进了南方的服装厂。

快30岁时我才意识到,人生不止高考这一条路,只要想学习进步,就有的是路子。打工之余,我报考了服装行业研修班,自学商务英语,还通过自考拿到南京大学等名校毕业证和学位证。有了学历和语言的加持,我在职场上成长迅速,从生产车间换到办公室,又从港资跳到外企,在著名的亚马逊公司工作过四年。

我的上一份工作在亚马逊,现在是一名创业者。

直到今天,没上过全日制大学一直是我的遗憾。我家从我往上数五代都是农民,爷爷去世得早,我爸15岁就帮奶奶当家,他特别希望家里能出个文化人。

在我小的时候,无为县三天两头发大水,一家老小只能靠红薯稀饭活命。为了补贴家用、供孩子上学,我爸有空就做竹器卖。一百多斤竹器全靠肩挑,他凌晨三四点就出门,步行走百十里路才能到集上,来回路上两天,只挣个二三十块钱。

不赶集的时候,我爸会抓鱼、抓黄鳝,一斤能卖个六七毛钱。我很小的时候就跟着他学会了,有次抓得太入迷,不知不觉已经到半夜。我也不懂是上半夜还是下半夜,见月光照得可以看清地上的草,以为天要亮了,拎起黄鳝就往回跑,后来才知道是夜里两三点。

这是2004年拍的老家。除了抓黄鳝,我小时候还经常捡牛粪拿回家晒干烧火。

可能是熬夜抓鱼太伤眼,初二那年我眼睛有点不好了,那时候不知道有近视这回事,光觉得看不清黑板上的字。初中我学习成绩很好,中考全校有200多人参加,最后只有四五十个考上高中,而我的成绩是乡里第一。升高中之后,一开始我也拿过不少奖状,可惜高二分完班成绩就开始下降。

一方面是我的原因,青春期还是有点躁动;另一方面是师资水平真不太行,教我们的老师大部分没上过正规师范,有的是早我们几届毕业的高中生。那年高考,我们班50来人只有两个考上,一个上的大专,一个去了财税中专。

农村家庭不富裕,大部分都是举全家之力供学生,考不上村里就会有人说风凉话。无论是为了个人出路,还是堵住别人的嘴,很多农村学生只能不断复读,连读三四年的大有人在。

这是1988年,我(右)在高中读书的最后一年。

我原本也打算复读,可我爸说了一句“你不是平常挺厉害吗?咋没考上呢?”这句话把我的内疚感刺激没了,一气之下断了复读的念头。那是1988年7月,落榜后,我偷偷跑到江西九江一个亲叔叔那里找活儿干。他在一家小作坊磨豆腐,让我跟着打打杂。刚干了三个晚上,我就把人家锅给烧漏了,吓得当天就跑路。

想起村里有个老乡在常州做建筑工头,我又稀里糊涂地坐船去了江苏,一路打听着找到人家。我在老乡的工地干了两个月小工,搬砖、递砂浆,全是重体力活,一天下来累得路走不动。其他工人身强力壮的,对我一脸鄙视,笑话我戴个眼镜不能干重活儿,可以说是“文不能测字,武不能当兵”。

刚出校门的我,原片已经破损不能看了,这是我拿去修复过的。

我年轻气盛,宁愿被人看不起也不回家。有次路过裁缝店看到人家做衣服,我想这门手艺挺好的,干净又轻松。当时大家穿衣服都是用布票买布,再到裁缝店量体裁衣,完全不愁生意。很快,我离开了工地,找到一位裁缝师傅求着给人家打下手。学徒工讲究腿勤手快,眼里得有活儿,我平时在店里打杂,到了农忙季,还得跟师傅回老家干农活儿。

师傅既要考察能力又要考察人品,一个学徒工最快也得两三年出师,期间没有任何工资。我出来是挣钱的,没收入可不行,想换个速成的地方早点挣钱。那年过年回家,我打听到离老家不远的铜陵有一位老裁缝带徒弟很用心,但跟人家学要自带缝纫机。我妈不忍心看我一直念叨,偷偷找高利贷借了160块钱,帮我买了台二手缝纫机。

1989年3月,我带着缝纫机来到铜陵拜师学艺。年轻人眼高手低的,学东西光图快,按说我要先学一个月画图才能学裁剪,我觉得画图简单,才一星期就请师傅教我裁、剪、缝。那老师傅有几十年裁缝经验,他耐心教了我很多东西,拜师一个月,我就做出了当时特别流行的红布衬衫。

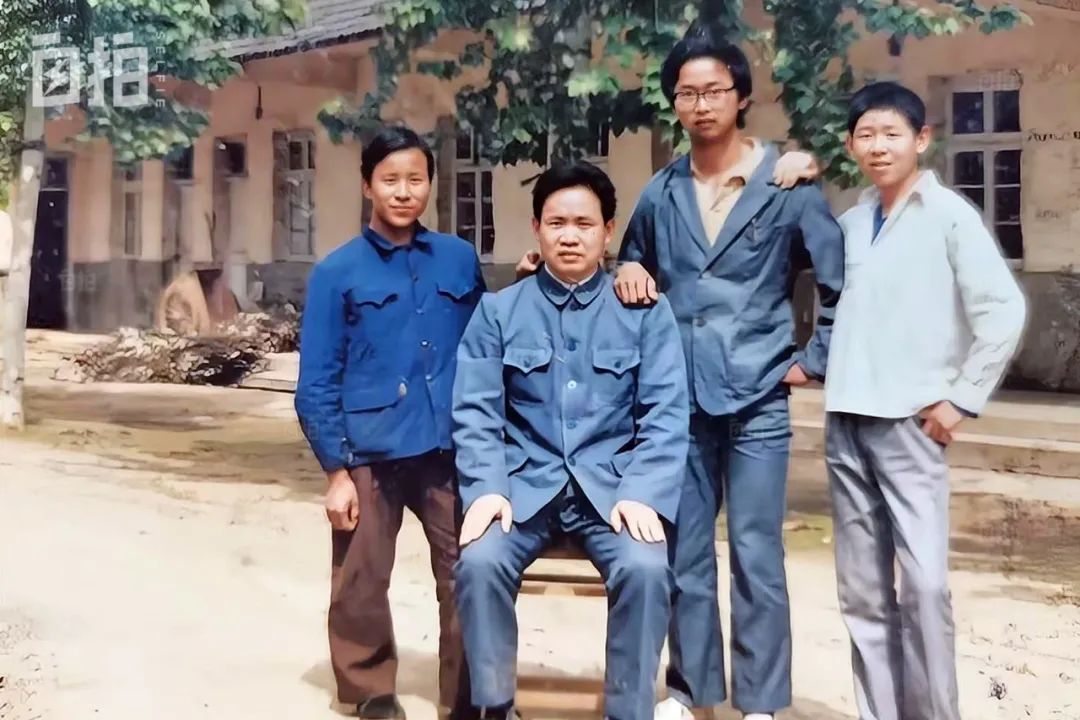

1989年学裁剪,中间是我师傅,个子最高的是我,旁边都是师兄弟。

有次我和师兄弟们闲聊,听他们说在北京开裁缝店很赚钱,做一条裤子十来块,一套西装几十块钱。半年之后,我自认为可以出师,就跟师傅告了别,站十几个小时的火车到了北京。

一下车我就找裁缝店,后来到一家定做西装的店试了试,发现自己那点水平跟人家差远了,特别是高级西装,根本不会做。为了学手艺,我又当起了学徒工。白天裁衣服,晚上就睡裁衣板上,两个月过后还是裁不了高级西装。

眼看要到年底,我不能又像去年一样空手回家吧?离春节还有两个月的时候,我辞职去了工地找活儿,听到安徽口音就上去套近乎,最后还真让我找到一个钢筋工的缺。冬天的北京特别冷,晚上我睡在地下室里,气温低到洗脸水泼到地上都能结冰,坚持两个多月,终于攒下几百块钱。

回家前,我花80块钱买了一件毛料西装,到家就把它拆成一块一块,想研究西装的结构。我爸见了把我一顿臭骂,说你疯了,这么好的衣服给拆了?他没看出来,我其实还想做裁缝这行。可能这就是大多数人的人生吧,心中有理想,但为了活下去,不得不拐个弯,先立脚。这样的转型,后来在我身上发生过很多次。

那年春节,县电视台播放了一条招聘广告,说县服装厂要招30名工人。那年头想进集体企业还不太容易,我有点文化,又懂裁剪技术,招聘的人跟我说好好干,将来培养你做车间主任。当时我有几个好哥们在县城复读,他们一休息就来厂里找我玩。年轻小伙子们见面免不了吃吃喝喝,上学的没钱,只能我请客,我一个月工资130块钱,月月花光,只干三个月就撑不下去了。

听同事说福建服装厂多,我辞职买了张南下的火车票,一路直奔厦门。没想到去的是家黑厂,说好的工资要年底才给发。为了赶交货,老板还派人盯着工人白天黑夜地干。趁身上还有几块钱,我铺盖都没拿就跑了。

1992年8月,我在街上偶遇一位开牛仔裤厂的贵人,老太太见我可怜让我进她的厂子干。我的工作是给牛仔裤缝拉链和口袋,做完这两道工序可以挣两毛八分钱,我一天能做一百多条裤子,每个月能挣七八百块,当时刚毕业的大学生也才挣一两百。

为了多缝几条裤子,我除去吃饭上厕所,基本不离开工位,困了就趴在衣服堆里睡会儿,醒了接着干。累到一定程度我忍不住想,有没有又轻松又挣钱的工作呢?这时候我发现厂里有个纸样工,在服装打版之前会先1:1绘制出纸样,一个月轻轻松松就可以领三四千,比我们工资高好几倍。

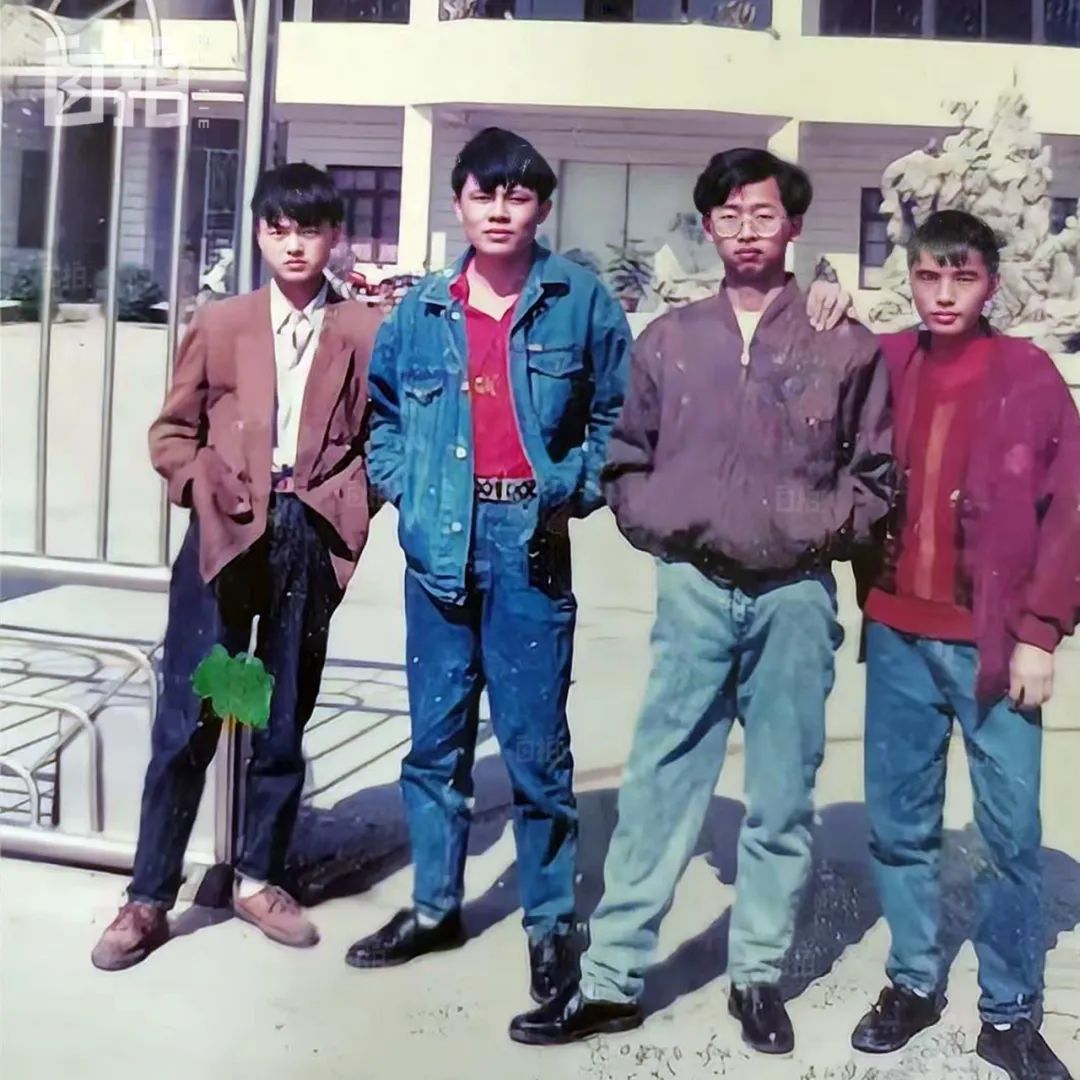

在福建打工时和工友一起的留影,右二是我,那时候有了点小钱,穿着很时尚。

我原本想攒钱找个学校去学纸样,碰巧老家要新建一个服装厂,聘请我当车间主任参与建厂。从采购机器到招聘工人,我几乎参与了所有环节。可惜老板不懂行,销售渠道还没建好,摊子就铺得太大,没到半年厂子就以倒闭告终。

1996年开春,我决定继续被中断的学习计划,给南京服装研修所交了1600块钱,报了服装工业技术高级精修班。老师们教课仔细,从零开始教画画基础,还教服装材料、工艺技术、工业预算、人体工程学等十几门课。那半年我真正学了不少东西,拿到结业证后,我在人才市场找到了一份港资企业的基层管理工作,这是我第一次尝到学习的甜头。

作为生产总管,我一个月工资有1600块,负责厂里200多人的生产和技术把控。我以为自己对生产环节样样精通,还上学深造过技术,工作起来肯定得心应手。事实并非如此,管理这块我根本不在行。车间的工人来自四海八方,拉帮结派很严重,他们看我戴个眼镜斯斯文文的,处处刁难我。我把工作安排下去,不是执行不到位就是应付式交工。

老板头半年还挺信任我,过年特意给我订了机票,让我风风光光回老家。第二年开工不久,又有工人不按要求工作,导致生产任务没完成,还有一群人给我扣帽子,老板只能把我劝退。那是1997年,赶上金融危机工作不好找,我在火车站的小旅馆住了两个多月,天天往人才市场跑,内心焦虑得不行。后来降薪去了一家台资工厂,也因为干得憋屈没待下去。

那两年是我最难的时候,工作不顺心,钱没挣着,处处不如意。后来想想自己还是太单纯了,根本不懂社会上的人情世故,因为任性吃了很多亏。好在第三年我触底反弹,找到一家香港制衣公司做品质主管。老板是个年轻的英国海归,公司管理很正规,奖惩分明。我在这家公司干了三年,干得很开心,也学到了很多先进管理经验。最重要的是,我在那里接触到了英语,人生因此发生了翻天覆地的变化。

为了工作方便,我在中山买了个香港客人的二手大哥大,屏幕都是英文的。

这家公司有三千多员工,负责生产的主管有十几个,我是品质部主管,要跟其他部门对接全链条上的各个环节,包括原料采购、生产工艺、包装什么的,处处都得把关。除了对内的工作,对外我还要跟一些香港客户对接。

那时候很多香港同行担任国外客户的代表,他们帮外国人验货,因为会几句英语,轻轻松松月薪两万多。我工资才三千多,天天加班,跟生产跟到半夜,还得抽空接待香港同行,带人家吃饭唱歌,帮人家贴好报销单,忙里忙外也不过挣个人家的零头。

时间一长我心里又不平衡了,凭什么他们一个月挣的快赶上我一年的工资?我自认为在服装行业懂得比他们多,要是会英语,挣的岂不是比他们还多?1999年,我开始打听哪里能学英语,这时候才知道还有自考一说。我边上班边学英语,还报名了广州外国语学院英语专业的自考。

我和香港同行的合影,他们就是因为英语好拿高薪,这成了我学英语的最大动力。

那是我最累的三年,每天忙完工作,半夜还在看书背单词。我听坏过三个复读机,听过的英语磁带少说有几百盘。因为是自学,没有人告诉我章法,全靠自己摸索。李阳疯狂英语我买了全系列,大学英语口语上下册,还有一些商务英语书,基本上把市面上能买到的都买了。偶尔和同事去看场电影,人家看情节,我只看下面那两行英汉对译。

广外的英语考试被称为魔鬼考试,因为太难了。比如考口语,那时候需要两人对考,实用英语不是自己会了就行,也许自己的水平比对方好,考的时候得用对方听得明白的方式调动他,让他跟你熟练对话。就像咱们去国外,人家外国人要想方设法让咱们听明白一样。

我当时用的自学教材是《大学公共英语》,第一学期快考试了我才知道要考的是另一本书。老师就安慰我说,放心吧,你都学完了,肯定能过。参加自考课程考试要到市里,搭公交车来回两个小时。为了不耽误考试,同学们都是提前一天在附近找旅馆住。我舍不得花钱,早早起来等车,考完了再赶回来。第一次考试,我三门科目都顺利通过,自信心一下得到满足。

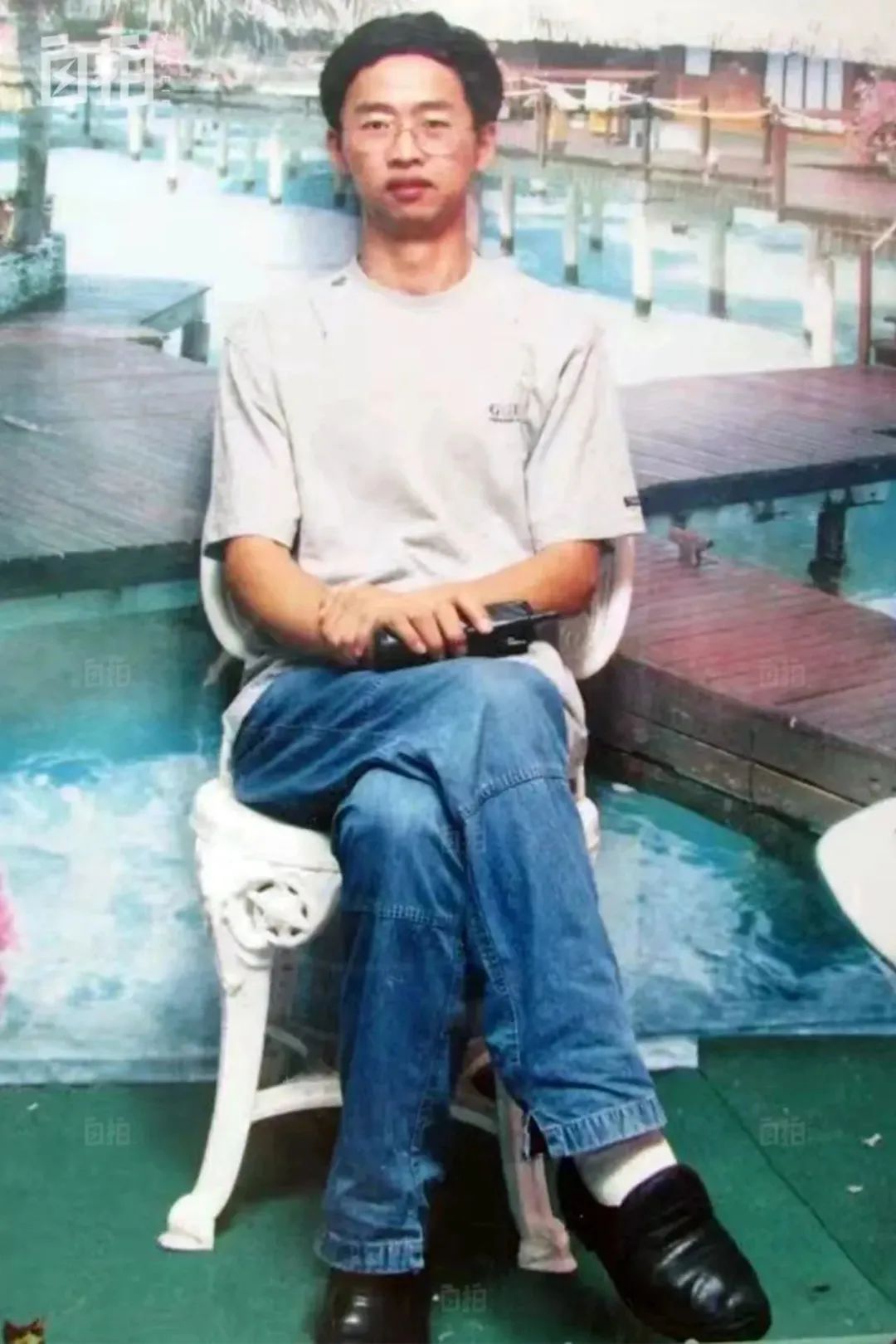

2002年在东莞工厂,那时候我已经有了自己的办公室。

2002年,没等毕业证下来,我就带着一摞成绩单去了人才市场,想看看自己水平如何。没想到因为会英语,两家外资公司同时要录用我。一家是德国公司,刚租好写字楼,还没正式营业;另一家是做床上用品的港资企业,经理拿了一张英文检测报告想试试我的水平,那些专业名词我早就背熟了,流利地用英语解释一通,把周围人都看呆了。

终试是老板亲自出马,为了证明自己,我摆出十几张成绩单,结果老板压根不看,给了我三种产品,让我从选料、生产工艺和品控这三个方面把所有程序写出来。我做服装这么多年,对这些环节了如指掌,老板这一关也轻松通过。那天我才意识到,之前做技工也好,做基层管理也好,所有付出都是值得的,这些经验总有一天会用上。

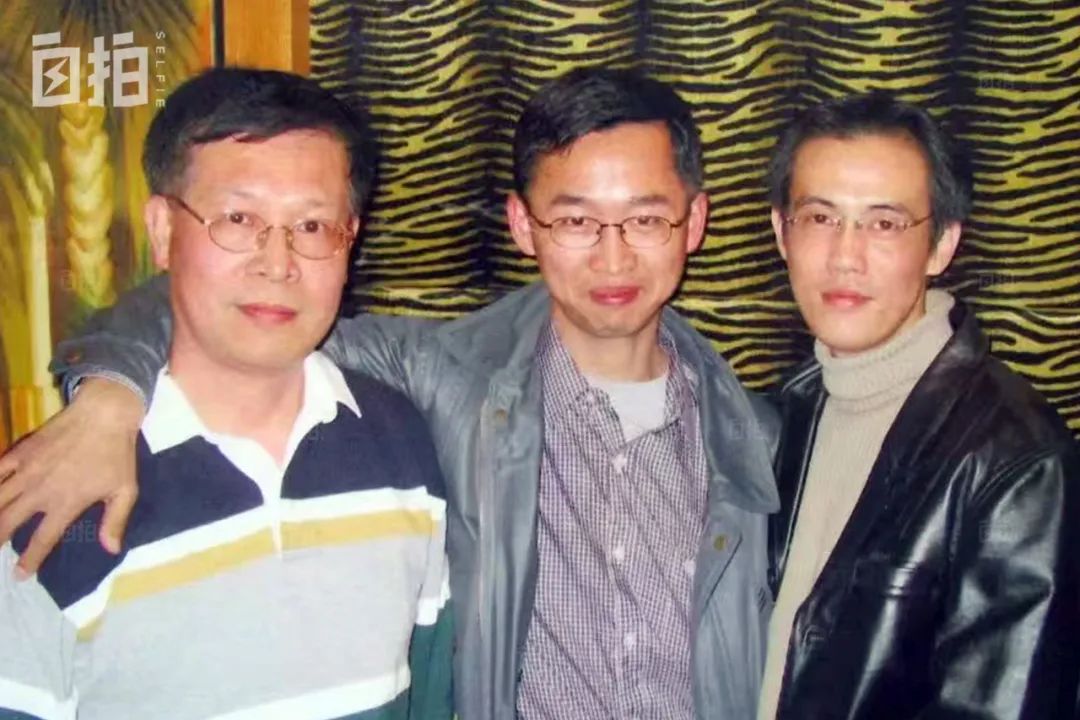

上二排右二是我,2003年我在东莞人民公园创办英语角,组织好友一起学英语。

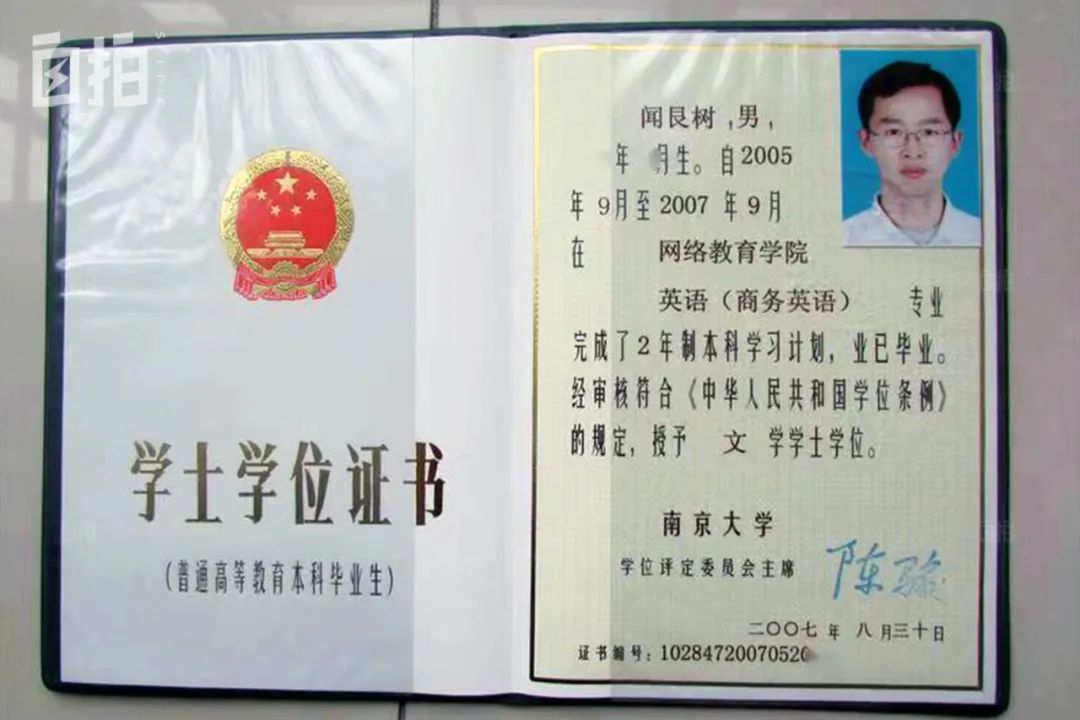

这家厂叫中星,可以说是我的福地,我刚进厂工资就拿5000块钱,后来涨到5500,那会儿大学生平均起薪才700块钱。我在这里不光挣到钱,积累了管理经验,还边工作边学习,拿到了南京大学的本科学位证书。

那会儿南京大学在广州成立了远程教育学习中心,我听说后头一批报了名,成为学习中心第一届商务英语专业学生,两年时间就拿到毕业证。我的口语比较好,最后考了98分,离满分只差两分。我们老板招过一个英语专八的商务秘书,但因为听力和专业词汇掌握不够,很多会议记录她都得找我问。

我的南京大学商务英语专业学位证书。

2003年之后,公司在广东接连建了两家分厂,品质管理体系也都是我建立起来的,各个分厂都按这套体系执行,很多产品都拿到免检资格。我在中星工作期间,把自己的婚姻大事也解决了。我当时三十出头的年纪,身边不少人给介绍对象,左看右看都没有对上眼的。

后来我在联谊会上认识了一个女生,她也是自考学历,在一家台资公司做主管。因为有共同语言,我俩关系进展挺快,恋爱半年就决定结婚。2004年,我35岁,老婆28岁。结婚后老婆离职备孕,我给她在老家桂林买了房,让她安心在家带孩子。孩子出生后,我更有奔头了,工作上也很顺利。

2008年,我在公司已经位置稳定,每天的工作按部就班,没啥挑战,也没啥激情。人有时候就是这么怪,累了嫌累,太清闲了又浑身痒痒。我突然意识到这个年纪图稳有点太早,还是要趁年轻再折腾折腾。

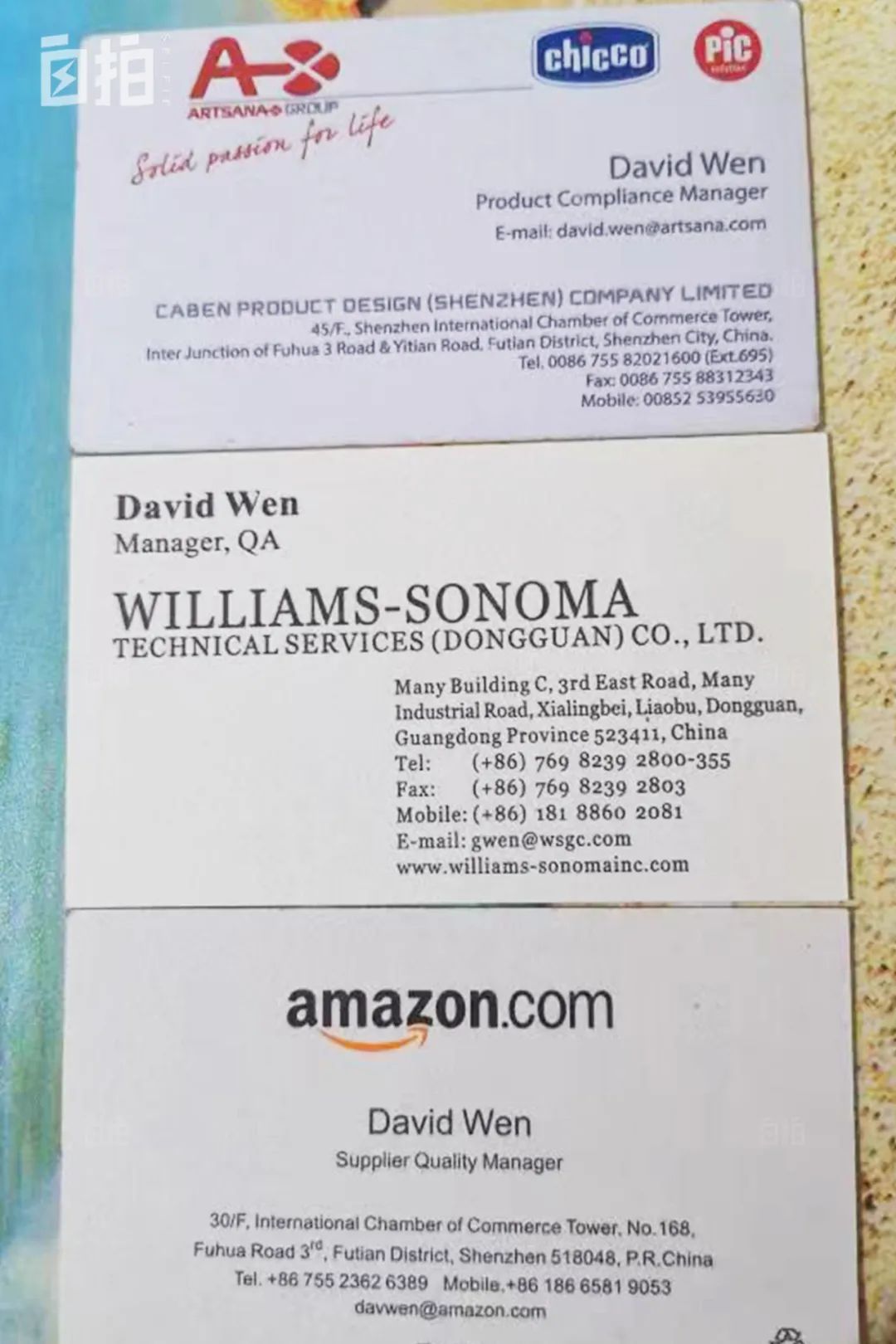

刚好那段时间出现一项人事变动,公司之前负责品质部的香港经理回来了,我俩一个现任一个前任,挤在一起谁也不服谁。一山不容二虎,我懒得争,就辞职去了深圳另谋出路。靠着熟练的英语和行业经验,我刚到深圳就被一家外资公司录用,工资给开一万三,差不多翻了一倍,真有点后悔来晚了。2010年,41岁的我又去了一家美企,拿到20万左右的年薪。

我工作比以前忙了很多,但还是舍不得错过任何学习提升的机会。利用工作之外的时间,我考了“全国商务英语二级证书”,当时能考下这个证书的,差不多都是英语专业研究生的入学要求水平。为了在行业更有说服力,我又报名了东华大学的“服装设计与工程”网络教学专业。

上排左三是我,2013年我边工作边学习,两年后拿下东华大学学士学位。

有了学历,在行业里经验越来越多,从这以后我基本就在外企做,转来转去也没离开过服装行业。在这家公司干了没多久赶上经济危机、公司裁员,我先后换过四五个工作,从深圳到南京又回深圳,来回跑了好几个城市。为了找到满意的工作,2013年年底我还去过柬埔寨。

柬埔寨人做事风格跟我们不一样,多干一分钟都不乐意,为了偷懒宁可躲到厕所里。我们除了抓生产,还要像防贼一样抓偷懒。即便如此,公司还是动不动有订单因为延迟交付而赔钱,比如原本走水路运费更划算,但因为工人偷懒,订单没有按时完成只能走空运,最后一算运费反而亏了。为了控制进度,老板不得不亲自下车间盯着,大年三十晚上都拉着我在车间赶进度。

拉帮结派的现象在这里也很严重,马来西亚帮、本地帮、中国帮,谁也不服谁。柬埔寨本地有工会,动不动号召员工罢工,搞得生产计划总被打乱。我是公司的品质主管,要跟踪把控各个环节,免不了得罪一些人,时间一长身心俱疲,萌生了回国的想法。

当时公司有七个分厂,我带的团队50多人。

2014年5月,猎头帮我找了我一家美资公司,年薪开到四十万。相比二十年前在厂里打工,我的工资翻了有40倍左右。那家公司在美国家居行业排前三,主做高端家居用品,我负责纺织品的品质管理。这家公司是我待过的最好的公司,企业文化好,领导有想法,人事部也会来事,把团队活动搞得热热闹闹,一有时间大家就打球、吃饭、郊游。

大伙儿都想开开心心做事挣钱,没啥乱七八糟的内耗,反而更容易出成果。我本想着把后半辈子托付给这儿了,没想到一年后又有了变动。2015年,我的上级被调回美国,换来一个印度领导。职场就是这样,换了领导,团队也得大换血,我只得跟着找下家,去了同一栋写字楼里的一家意大利公司。

2017年,一个关系不错的同事去了亚马逊做品项总监,他打电话给我,请我帮忙找个品质经理。这是世界五百强公司,我肯定不会放过这个毛遂自荐的机会。虽然有同事搭桥,公司依然照章办事,我经历了四轮面试才过关,有幸进入这家有名的国际化大公司。

我在几家外企的名片,最下面的是亚马逊。

亚马逊是扁平化管理,对员工主动性和综合能力要求高,在这儿不存在谁管谁,有什么问题自己想办法解决。什么时候开会,进度怎么安排,要和什么人沟通,都是自己说了算。我这人最烦人情世故,很喜欢这种工作方式。但凡事都有两面性,没人管也意味着没人帮你承担,做好做赖全靠自己。

美资公司讲究平等,不管什么肤色种族、学历高低、能力大小,大家都一视同仁,平等尊重。如果心里有歧视别人的想法,那么这个人是待不长的。所以自考学历的我在这里完全不会被别人低看。公司内部有自评和他评,特别是他评环节是匿名的,只要有几个人报告某个人真的有问题,那对方很快就得卷铺盖走人。

大公司里藏龙卧虎,各自有各自的想法。想让人家配合,就得有能说服人家的理由,这倒是锻炼了我的沟通能力。因为人少,我自己又当司令又当兵,忙了这块忙那块,经常半夜还在理数据。后来我琢磨了一套方法,给亚马逊建立了一套纺织品自有品牌的验厂验货流程,到现在他们还在用我设计的这套程序。

我和亚马逊同事们的合影,中国这边年轻人居多,我是个例外。

2021年,我在亚马逊干到第四年,年薪涨了一些,职级干到第五级。当时在大陆,咱们中国人干到最高的职级是六级,再上面都是外国人,我几乎够到自己所能达到的天花板了。这时候公司又开始大换血,高层调来调去,我太清楚这意味着什么了。

在服装行业摸爬滚打这么多年,我也有一颗创业的心,想过用之前的人脉做外贸生意,也想过把自己这么多年的经验总结成培训课程,试试知识付费。2021年确定离职创业后,我做过十几个公司的培训单,生意还算凑合。后来因为疫情和美元回流,整个市场影响不小。外贸就更别提了,到现在还没完全恢复元气。我天天盼着市场早点复苏,好让自己甩开膀子再干几年。

很多50多岁的人可能已经考虑退休之后的事,我现在还是一个人在深圳搞事业。以前工作忙,我很少管过孩子,一直是老婆在桂林老家带着,好在孩子争气,学习成绩还不错。再有几个月,我儿子就要参加高考,我期盼着他能考个理想的大学,这是他的梦想,也是我的梦想。

-THE END-

==============================================================

挤爆雍和宫的年轻人:只求钱财,不问姻缘

比不过成绩,就比比谁更虔诚

300多年的雍和宫,可能正在迎来史上最为拥挤的一段时间。

每一个普通的工作日早上,不到八点半,排队的人就从大门口绵延至三百米外的公交车站。半个小时后,雍和宫正式开门,检票处旁的“法物流通处”很快变得水泄不通。这是整座雍和宫最炙手可热的地方,为了一串280元的香灰琉璃手串,人们里里外外围了七八层。

显然,上香礼佛已经不是中老年的专属爱好了。打眼扫过,排队的面孔都十分年轻,有背书包的、捧奶茶的,只是脸上都挂着相似的担忧和笃定。

都说佛门乃清净之地,但心里揣着最多心愿和困惑的年轻人却几乎踏平了雍和宫的门槛。每天迎来送往五六万人,连街上的环卫工大爷心里都忍不住疑问:有这些时间,怎么不去奋斗?为什么要浪费在求神拜佛上?

怎么可能没奋斗过?只是越是身处不确定和压力中,越有可能表现出“迷信”。面对474万考研对手、41:1的国考岗位和颗粒无收的秋招、春招,年轻人总需要一个地方安放焦虑和迷茫。

玄学,或许就是下一个奋斗的方向。

一

求佛大作战

王杉已经五年没来雍和宫了。今年三月底,她来上香时,被眼前的景象震撼了:从赠香处到殿门前,没有一处是不用排队的。前后左右都是二三十岁的年轻人,和她一样四五十岁的中老年反倒少了很多。

雍和宫赠香处,每天来了多少人,阿姨就发出多少捆香

王杉是队伍里少有的信徒,在疫情前,她几乎每年都会来雍和宫上香礼佛。

那时的雍和宫香火也旺,但绝不似现在这般拥挤:正殿、配殿大都是完全开放的,没有大大小小的围栏;每逢农历初一十五,游客也可以坐下来静静听喇嘛们诵经;香客大多是和她差不多岁数,排队更是不可能的。

而如今,出了地铁站,就能闻到远处传来的阵阵香火味,算命的、看手相的也从中嗅到了商机。非常微妙的是,算婚姻、桃花都没人爱听了,唯独说起“你明年有大财”,年轻人大多纷纷驻足。

雍和宫不大,共有六座大殿,每座殿外,人们以点香的蜡烛为圆心,簇拥成一团一团。在据说主求“驱邪消灾”的永佑店前,一位身穿驼色冲锋衣背黑色双肩包的女生,将原本拎在手里的牛皮纸袋卡进两脚之间,双手举起三柱香,身体折成直角,连鞠了十个躬。

在她旁边,更多人排在正殿前的蒲团后面,等待虔诚跪下向佛祖诉说心愿。

官方建议每次三炷香为宜,总有人一口气点完一把

永佑殿后,东西两个配殿也颇为热闹。网上的“拜佛攻略”通常这样介绍:西可求学业,东可求财。文殊菩萨和财宝天王,正是这两座殿内人气最旺的神仙。

东配殿里,一个女孩在文殊菩萨像前跪了约有一分钟,起身时,她从口袋里掏出一个滚圆的大橙子,放到了贡品台上。

在担忧学业的信众里,她并不是最特别的一个。那个工作日的下午,文殊菩萨面前已经垒了两大盘水果,大大小小八束鲜花,甚至还有两瓶汽水,是殿内另外七位菩萨们都要“嫉妒”的待遇。

对面的西配殿内,静默的人群正排队跪拜角落里的财宝天王。“我们只拜财宝天王,其他菩萨会不会吃醋啊。”两个男孩私语。

恐怕神像们也很难料到,有朝一日自己的法名会与“业绩”挂钩。财宝天王左侧,地狱主像的供桌上空空如也。大概很少有人知道,这个可怖的名字对应的也是一位象征智慧的护法神。

文殊菩萨像前的贡品台

和年轻人一起挤了五个小时,王杉终于拜到了倒数第二进院的法轮殿。大殿后部,人群把布施桌围得水泄不通。有些人使劲往里探头,最后因为没有现金遗憾离开;有些人无措地四处询问,想要换得哪怕十元、二十元零钱,让自己有机会在布施单上签下一个名字。

布施单有三种颜色,红色、黄色意味着消灾和吉祥,显然在收纳箱里占了绝大多数;而白色只有薄薄一沓,那是用于超度已故的亲友,在它上面签下姓名时,总有人眼里泛起泪光。

挤到布施桌前,王杉突然发觉自己忘带现金,连忙向身旁的女孩换到一张五十元现金,写了红黄白三张布施单,一齐递给师傅。

布施的人们,围在桌前,虔诚写下亲友和自己的姓名

走出大殿后,王杉给自己的先生打电话,说来这一趟“真是刷新我的认知了”,怎么到处都是年轻人。末了,他们得出一个结论:现在的年轻人,心里头没有地方可以安放。

二

青年危机

法物流通处,正在成为整座雍和宫最炙手可热的地方。

宫门外一处、宫内两处,但每一处门前都里里外外围了七八层。两位表演系的大三男生一路走,一路被店门口密密麻麻的人群吓退。一直走到最后一处,人流依然有增无减,他们只好乖乖排了近3个小时的队。

想不到进了流通处里,也依然拥挤到看不见柜台的影子。两人本想为一年后毕业的自己求些工作机遇,但根本来不及询问,只能匆匆扫一眼,便指了条黑色的檀木念珠,“看这条好看,就它了”,然后让柜员开票,570元一串,全程没超过三分钟。

在社交媒体上,雍和宫被评为最具“产品思维”的寺庙,去年推出的马卡龙香灰瓷、香灰琉璃等精品手串,一改文玩市场的中年气质。

按照官方说法,不同颜色对应着不同心意,一般蓝色保佑健康,红色保佑姻缘,绿色保佑事业和学业……但正版一串只有一种颜色,“手串原本是单向的,但人都贪心,想把所有寓意都串在一起。”雍和宫门口的改串师傅一天能接待一两百位顾客,串珠改造、代排代请……围绕着雍和宫手串,许多新业务诞生了。

检票口旁的法物流通处

光是买到手串,事情还没有结束。一个流传的说法是,不开光只是首饰,开了光才是佛珠。开光室就在法物流通处附近,如愿请得手串的人们走上前继续排队,无缝衔接。

毕业不久的赵志伟也在队伍中,正准备开光自己的身份证。手串贵则上千,最便宜的也要两三百,对还没有工作的她来说,多少是笔开销。可来都来了,赵志伟摸了摸口袋,摸出一张身份证。她灵机一动:身份证不碰水,随身携带,不正好拿来开光吗?

开光室一批进二三十个人,赵志伟跪到长垫上,直起上身低下头,双手捧起身份证。本以为自己已经够奇特,结果朝周围一瞄,她乐了,“旁边一姐妹捧硬盘,后面一哥们捧手机”。随后师傅开始掐着小铃铛诵经,赵志伟觉得“太可爱了”,很多次都差点笑出来。

后来师傅告诉他们,这些东西不是法物,其实开不了光的。但还是讲了些吉利话,让他们离开了。赵志伟不在意,开光不成,可以当作祈福。佛祖的祝福和庇护,一定是无差别的。

正殿前虔诚上香的人们

过去来寺庙烧香许愿的人,不少是上有老、下有小的中年人,他们紧闭双眼跪在佛祖面前,祈求家人平安、事业上升。但令年轻人没想到的是,如今自己才刚走上社会,就要学会应对危机。

小赵的危机已经持续了两年。她为自己双非本科的背景感到不甘,大三时便决定考研。但这十年间,考研人数一年多过一年,涨了近300万,今年的录取率甚至不到20%。在这样激烈的竞争中,她第一年没考上,第二年又遇上新冠,发着烧上考场,成绩也不尽如人意,只能着手找工作。

“拜托菩萨帮帮我吧,我这人很真诚,也很努力,就给我一个offer吧。”赵志伟跪在蒲团上,在心底把自己毕业后的经历,事无巨细地讲给了佛祖。

她已经毕业大半年了,明明每次应聘的公司规模名气都不大,却有不少海知名本硕竞争岗位。在经历了几次失败后,她好不容易争取到一个实习转正的机会,并通过了一轮笔试两轮面试,还在等待最终答辩。这是小赵目前最有希望的一份工作。

她想起一个同学,每次在研究生考试、找实习、甚至抢周杰伦演唱会门票前,都去了雍和宫,最后全部“成功上岸”。“这么灵吗?”她心里暗忖,于是立刻提上行程,有了这次和佛祖的对话。

祈福结束后,人们将燃香投入香炉中

在另一座正殿前的蒲团上,李喻感受到的更多是一种茫然和无力。

她原本对玄学不屑一顾:本科学校就在南京鸡鸣寺边上,同学们都去求姻缘、求学业,但她从不稀罕。她笃定自己想做的都能做到,一如考研,她跨专业,依然能凭本事从二本院校跨考到985。

但读上研究生后,她愈发觉得个人能做到的事情越来越少,人生迷茫的时刻却越来越多。去年暑假到北京实习时,从不求神拜佛的她,第一时间去了趟雍和宫,还在菩萨面前仔仔细细地报了遍身份证号,这样“能精准定位到本人”。

李喻试图找出转变发生的原因:或许是研一下的那次大规模封校,让她感受到精神和躯体的压抑;或许是临近毕业,自己却和导师分隔两地,学术上得不到任何指导;或许是看着班上的同学考公,女岗的分数线要比男岗高出一大截……

“这一切又要怪谁呢,你找不到任何一个人或者一个群体可以怪,怪来怪去,最后就只能怪自己。”她怪自己身为女性、学历不行,可当她环顾周围,发现大家都有相似的迷茫和困惑,没有人是好过的。

信心是一点点崩塌的。等李喻反应过来时,自己心中的个人形象已经变得非常渺小。如同站在万福阁18米大佛脚下,所有人都会变得非常渺小。

三

玄学也是一种努力

和如今来雍和宫烧香的年轻人相比,王杉的岁数已经大过了两轮。她理解年轻人的苦衷,“一路奋斗过来,现在的社会又这么苦。”和过去的时代相比,如今的上升空间或许的确不多了,但前往寺庙这件事就已是一种行动,“总比你呆在家好,真正躺平的人是不会来这儿的。”

在前往雍和宫的路上,子然始终没有想好,自己该为哪个岗位许愿。为了考上选调生,过去半年她像候鸟一样全国巡考,黑龙江、北京、江苏、云南……所有不排斥的地方全都考过一遍,“但是越考越觉得自己没有结果,越考越考不上。”

她想不通为什么自己总是差那么零点几分,总是处于卡位递补的状态。有好几个晚上她整夜睡不着觉,瞪着眼睛不停地刷新递补消息。她觉得只能“信命”了:自己能不能上岸完全取决于排在前面的那个人放弃与否,可那个人或许也在等待别处的消息。大家泡在同一个池子里,望见的是同一片灰蒙蒙的天。

西侧殿外拥挤的人群,年轻人们大多来这里求财

本科加研究生,子然在北京读了六年书,却从未踏入过这片圣地。或许过去六年求学遇到的种种困难,加起来都不如这一个考公季痛苦。

那时她连去雍和宫的心情也没有。虽然时不时会想,要不要去拜一下?但每次一有这个念头,就被自己喝住:有这个时间,难道不应该再做一套题吗。

在极其高压和紧绷的状态下,她终于收获了一个offer,尽管并不如意,但终于松下一根神经,去了趟雍和宫。她想求三个还没消息的公务员岗位都能顺利递补上,可走到门口,又觉得不能太贪心,最后只求了一个心愿:“无论有没有递补上,无论递补上哪个岗位,自己都一定会努力工作。”

年轻人们把求神拜佛视作最后的努力。“尽人事,听天命”,天命这一步,他们也尽力了。

年轻的男孩正在敬香

走出雍和宫的时候,子然突然意识到,跟菩萨对话一场好像和做心理咨询没什么区别,而雍和宫12元的学生票又那么便宜。心愿是不是会成真且不论,但呆在佛前那短短几个小时,心中的无助和失控感是切实减少了。

至于是不是真的相信,她自己也说不清楚。家里的长辈基本都没有宗教信仰,她从小也很少受到这方面的熏陶,直到现在,她也打心底里觉得这是“信则有不信则无”的事情。

可拜过两个殿后,她忽然发现手里剩下的香断了几根,还是慌张地停下,上网查了查。她看到有人说要带回去,便把几根断香收进包里。离开时仍然不放心,再次拿出手机搜索,看到网友说得放进香盘,于是又折返,紧张地把香放回。

她观察身边来来往往的年轻人,许多都打扮得时尚前卫,“看起来是很自由的状态”,感到有些诧异:他们也会有烦恼吗?但下一秒,再精致的都市丽人,也双手合十举过头顶,向着佛像虔诚地鞠躬。她于是想,来这里的人肯定都过的不是很好,个人有个人的难处,但“会不会那些真正特别苦的,就像当初的我一样,其实是没有心情的。”

或许人在尚存希望,步履蹒跚但仍努力地往前走时,才会来到这里,将愿景暂时托付给升起的香烟。“你说年轻人是真的信吗,或者把所有东西寄托在拜佛上吗,其实也不是。还是觉得自己可以变好,希望未来可以变好,才去做这样一种尝试。”

作者 铃铛 | 内容编辑 百忧解 | 微信编辑 李晨阳