三联生活周刊|老公没有编制,成了我们生活在小县城深深的“痛”

这几天,国考分数线公布了。每到这种时间节点,我就难以名状地伤感,不是为自己,而是因为老公。

老公今年38岁。我已经公考“上岸”整整十年了,而他依旧是一个临时工,整日在工作和家庭之间奔波,不知不觉把自己熬成了一个大龄中年男人,永久地错过了考编的“末班车”。从此,“编制”二字就像一根扎在心上的刺,不碰还好,一碰生疼。

《乔家的儿女》剧照

我把老公的“失意”归结为典型的“少壮不努力,老大徒伤悲”。作为一个小县城普通家庭的孩子,小时候他家里条件相对好一些,自我优越感就滋生了,加之父母终日忙于搞经济无心过问他的成绩,久而久之就产生了“靠山吃山”的懒惰思想,钻研学习的毅力和恒心没有养成,学习内驱力更无从谈起。即便后来马马虎虎上了一个大专,但论文化水平,恐怕连初中生都不如。大学毕业后他也陆陆续续参加了几回公务员考试,无奈基础太差,每次都当了“炮灰”。

我和他正好相反,从学霸一路走来,从未因学习、工作问题受过挫,大学毕业当年就进入了体制内工作。我如此优秀,为何要找一个如此不起眼的老公?

每次面对这样的质疑,我都笑而不答。年轻的时候,把爱情看得太重,总觉得两个人在一起性格合得来最重要。我比较内敛,他很外向。那时候很稀罕比自己开朗的性格,天然排斥和自己相似的人,觉得生活在一起太闷了。结婚以后,他的这个优点确实给我带来了一些生活上的不一样。但时间久了,我不得不承认,是我轻看了生活。当初单纯到不计较对方工作而选择在一起,正是往后痛苦的根源,尤其是对于生活在小县城的我们而言,更是身心的双重折磨。

《东京白日梦女》剧照

小县城本身就是一个“熟人社会”。如果你是一个已婚人士,大家见面逃不脱“灵魂三问”:你老公在哪上班?正式的吗?房子在哪个小区?如果这三个问题你能比较配合地回答的话,接下来就会有更赤裸裸的提问等着你。比如,你和你老公一个月工资是多少?公婆是做什么工作的?……每一问都像在一层层活剥你的衣服,不留任何隐私给你。即便是个别比较含蓄的“盘问者”,最后也总要“委婉”地把话题扯到老公的工作上。而他们听到答案后的反应也各不相同,比川剧变脸还快。如果听到“公务员”三个字,他们神情中表现出的眉飞凤舞仿佛谈论的不是别人,而是她(他)自己的老公(老婆);如果你面露难色地说出否定答案,明显感觉到对方松了一口气;如果再能听到你说“没有编制”之类的话,对方会心满意足地劝你“慢慢来”……时间长了,我总结出来,无论走到哪儿,比起我的工作,别人更关心的是我老公的工作。起初,我不明白他们刨根问题的意义何在,更不好意思在每次被追问时直接黑脸拒绝。为了避免这种尴尬,我减少了出门的次数,能不去的聚会尽量找借口逃避。我不否认,老公“临时工”的身份让我很没面子。

《未生》剧照

可即便你再怎么隐藏,在单位这个更小的天地里,还是被“扒”得体无完肤。从你到单位报到的那天起,你的祖宗八辈都被同事打听的一清二楚,别说老公了,甚至连他的家底都成了一段时间内同事们积极“探究”的话题。从某种程度上说,老公的工作,直接决定了我在单位的地位。记得我刚工作的时候,办公室有个年龄比较大的同事不明情况,给我安排工作时和蔼可亲,后来不知从哪个同事嘴里听说老公仅仅是个“小临时工”,再给我布置任务时明显就多了几分颐指气使。从小到大受尽别人的尊敬和羡慕,却因有一个“拖后腿”的老公在单位抬不起头来。这些委屈与辛酸,我除了回家发泄在老公身上外,别无他法。

而他也好受不到哪里去。“临时工”身份,却终年干着比“正式工”还繁重的工作,加班加点早已是家常便饭,但每到单位表彰提拔,永远轮不到他这样的“编外人员”。小地方的圈子也小。每次在公众场合被我们共同的熟人看到,对方总要对他指手画脚一番:“他老婆一个公务员居然找了他一个临时工!”这样的闲言碎语传到他的耳朵里,多少是有些伤自尊的。但我们之间经济能力上的差距才是压倒他的最后一根“稻草”。

《金婚》剧照

我除了工资比他高,还能固定享受“双休”“带薪休假”等福利,而他,即便加班都不能保证工资按时发放,常年埋头于繁忙的工作,又使他分身无术,无法拿出多余精力搞副业。日子像温水煮青蛙一样不温不火。我们有了孩子后,经济上的窘迫时刻摧残着他作为男人的尊严,更让他对年少时的不努力懊悔不已。男人的成长啊,总是要晚一些,可他到了这个年龄才醒悟又有多大意义?

面对真金白银的现实生活,我不是没有后悔过,我把这一切归责于年轻时的幼稚。如果当初脑子清醒一些,找一个不那么富有也不用多么优秀的人,起码他有一份有编制的工作,生活是不是会不一样?是不是我们就可以少一些烦恼?说到底,“编制”才是横亘在我们之间的“坎儿”。如果无力改变,痛苦将会一直延续。无数次地质疑和自责中,我甚至动过了分开的念头。可看着孩子眼巴巴的模样,我的心终是狠不下来。

《北京爱情故事》剧照

我选择跟自己和解。

可扪心自问,我害怕什么?是老公挣钱不多吗?肯定不是。事实上,我真正受不了的,是小县城人们的“八卦”。很多次,我都幻想着带全家离开这里,去一个没人认识我们的地方去生活。可回到现实,我又多么渴望上天能赐予老公一个“编制”,还他一个身份,一份体面,免他被周围“有色眼镜”审视,让他与我们在同一片蓝天下平等地呼吸……

以下为评论区部分微信用户的回答

拥抱未来:作者是自己太在意,活在别人的眼光里,拼过了编制,还会有新的问题出现:你老公是不是领导,家里有没有钱,孩子是不是优秀,比来比去没完没了。只有自己放下执念才能逃脱。

嘉言懿行:无法认同作者的心态,本人也是体制内,老公工作也不好,工资少得可怜,但他体贴又顾家。自信源于心理的强大,自己活得开心最重要,何必在意别人的眼光。

竹小丫:国人这种追问别人隐私的毛病真要不得,就是素质低下,打着关心别人的旗号公然刺探别人隐私,嫉人有笑人无,吃饱了撑的。

木木:非亲非故的人,随便应付一下就得了,还上心了不是~

映秋:不是因为你老公不是公务员。而是因为你没有背景,老公也没有。同事之间,不过尔尔。体制内的工作,也就是混口饭吃。不要太真情实感了。

启蜇:既要又要还要,要太多了姐妹儿。

听:很佩服作者的勇气,能这样坦诚面对自己的人不多。对于生活在小县城的我而言,深有感触。虽然我还没结婚。小县城属实是一个人情社会,尤其是编制内,待久了,就会发现,很多人都认识,都在一个圈子里,总有这样那样的联系。在这里,窥探隐私,讨论别人的生活也是很普遍的一件事情。嗯,怎么说呢,看到最后,再看了一圈大家的评论,还是觉得,人活着,不能只活在别人眼里,更多应该关注自己,内心强大一点,这也是我告诉自己要做到的,因为我也会有时候很在意别人的眼光。但其实吧 这样很内耗自己。多花时间给自己 给值得的人和事上面,应该就对了。

===========================================================

凤凰WEEKLY| “揭黑医生”张煜的第二次离职

张煜又一次离开了医院,这是他的第二次失业了,所不同的是,前次,因为汹汹舆情,他被院方解雇,而这次他主动提出辞职。

两年前,因他发文揭露“肿瘤治疗黑幕”,被贴上“揭黑医生”的标签,但除了几个朋友,很少有人真正走近他。

经历两年纷争后,已到不惑之年的张煜觉得,昔日莽撞和孤勇的心性正一丝一丝地从身上抽走,留下的是中年男人对生活的妥协、无奈和苟且,但他又有些不甘。唯一能确定的是,“我不会认输。”

四十不惑之年的张煜,碰到人生的新关口。

自两年前在网络上揭露“肿瘤治疗黑幕”,张煜24年医学生涯落入低谷。从北京知名三甲医院入职浙江衢州一家区级医院不久,他再次失业。所不同的是,前次,因为汹汹舆情,他被院方解雇,而这次他主动提出辞职。

结束了连续几天的低温和阴雨,正是一个明媚的早春天气。丢了工作的张煜一个人蛰居在房间里,大门不出二门不迈。

张煜所住的衢州柯城区的这处住所,早年是他母亲和舅舅从一个拆迁户手中买来自建的,三层联排农居小楼中的一间,外表看起来还很新。一楼用于出租,二楼是自家居住。

张煜15岁上北京读大学,到毕业后留京工作、娶妻生子,整整生活24年多,每有回家,都会回到农村的老宅,极少来这里。

这次算是例外。太阳明晃晃地照射着小区的居民,快到中午时分,张煜家里冷清清的,只有他一个人。

张煜

这是他第二次失业了。张煜穿着黑色的冬棉服,焦躁、疲惫的神情写在他的脸上,脱下白大褂的他剪着寸头,看起来比同龄人小很多,一副拘谨、不善言谈的理工男模样。

“我妈妈要是在的话,你们就不能进来了,她是一个很凶、严厉的人。”生活中的张煜妥协、彷徨又显得瞻前顾后,跟网络上刀笔锋利、不轻易退缩的他似乎不是同一个。

与人交谈间隙,他埋着头,两只手不断切换在两个手机间,电话时不时响起,他会躲到房间去接听。

在互联网的多个平台,张煜是个超过10万粉丝的大V,因为他曾向他所处的行业反戈一击,发文揭露“肿瘤治疗黑幕”,被贴上“揭黑医生”的标签,但除了几个朋友,很少有人真正走近他。

过去的两年里,他的生活似乎总是在两极反转,困顿的时候能看到希望,又在即将步入正轨的时候迎来沉重一击。无论在喧嚣的网络江湖奔突冲撞,还是挣扎于理性的现实生活泥沼,张煜似乎都找不到适合的“解法”,但唯一确定的是,“我不会认输”,他说。

回到原点

再次失业后,张煜似乎走进了一条死胡同。

接连几天失眠的日子里,张煜也时常反思,此前在网上公布新工作动向的决定是否正确。

2023年2月25日,张煜在自己的个人微博发文,总结过去自己的经历,并同时宣称自己“时隔一年后,再次穿上了白大褂”,并且已经在入职培训中。新东家是张煜老家浙江衢州柯城区的一家区级医院,还是看肿瘤。

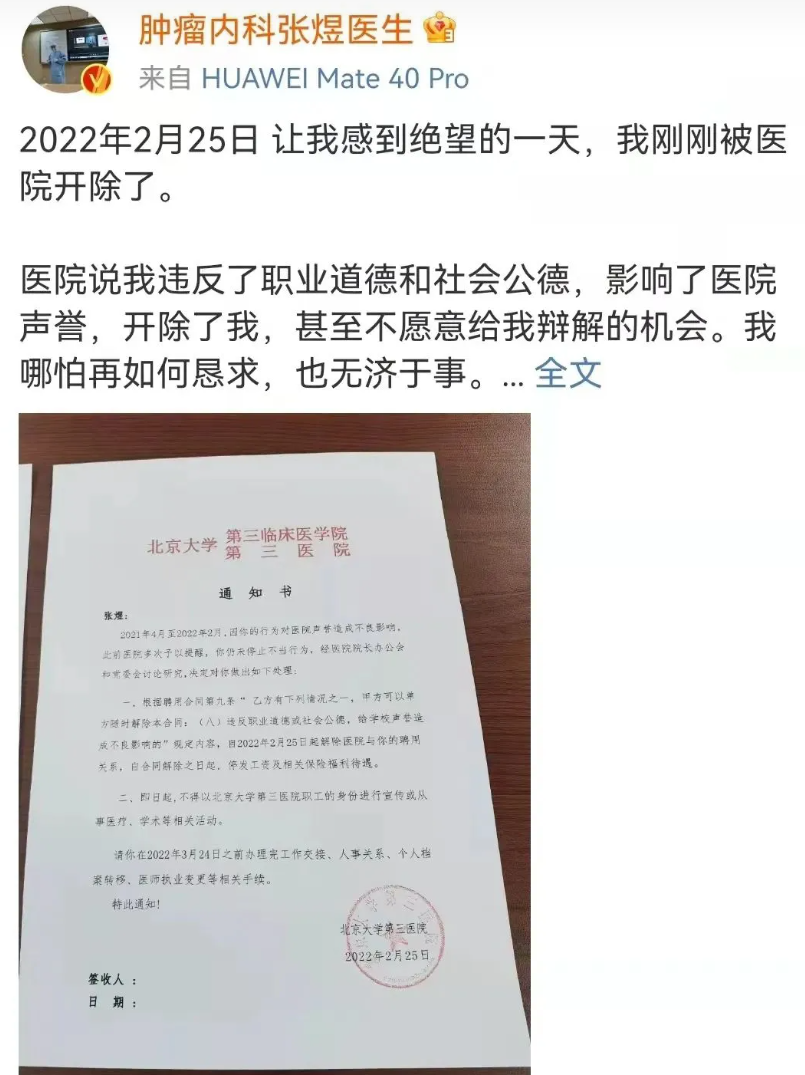

此时,距离他被北京大学第三医院解聘,刚好一年,院方的理由是:对医院声誉造成不良影响,医院多次提醒,张仍未停止。

2022年2月25日,张煜在网上公开了医院的解聘通知书。

2022年2月25日,张煜在网上公开了医院的解聘通知书。

在此之前,已是主治医师的张煜全年税后收入是48万元人民币,还不包括逢年过节医院给医生们的诸多明面上的福利,回到老家,这家区级医院的领导告诉他,“我们这边也就十几万”,张欣然同意。

年前,失业近一年的张煜经朋友介绍,跟老家的医院领导见面,确定了入职事宜。

他对新东家的工作环境很满意,“比原来北医三院的病房条件要好。美中不足的是新门诊楼还在建设中,老门诊楼条件有些差,拖了点后腿。”

这次回老家,张煜独自一人。虽然同妻子和两个子女异地分居,他还是对新工作满怀憧憬:“以后会好好工作和学习进步,也会继续写有用的科普知识。”同时向家乡患者承诺,“在当地就可以制定最好的方案,进行最标准和规范的治疗,争取最大的生机,不会比杭州或上海差。”

张煜说发这条微博的动机,是想“告诉大家我回来了,还想拓展一下影响力,能有更多的病人,然后做更多的事情”。他很珍惜这次工作机会。过去的一年里,他在网上做医学科普的同时,辗转北京、上海多地寻找工作,但多数没有下文,“北京的医疗机构基本都没有回应。”

张煜在接受媒体采访时亦称,自己求职期间曾“聊了十多家医院或药企”,但当对方得知他曾“揭黑”后多有顾虑,这让他觉得,自己在一些业内人士眼里,已经变成一个麻烦。

返回老家衢州后,张煜所在的小区。

从张煜所住的小区,骑车不过七八分钟,就到了新单位。在这家区级医院,算上前期熟悉的时间,张煜入职共三周,其中坐诊仅一周,接诊的时间也通常在下午,最多只有三个病人。他觉得奇怪,有同事告诉他三个很正常,一般下午都是1-2个病人。有几个病人还是看到张的新动向,从金华或者更远的北京赶过来看他。

然而,张煜的微博发出后,一位曾与他多次公开辩论的网络大V也隔空发文,张开始不以为然。随后没几天,他接到院方核实电话,问他之前有无非法接诊的不良记录,张煜觉得有些莫名其妙,对方直接告诉他,主管部门也看到了“别人网上发的东西,领导很在意这些”。

接下来几天,按张煜的说法,“所有东西都变了,跟原来谈的都变了。”“突然一下子强逼你要从最底层做起,相当于刚毕业之后的做起,你什么都不是。在科室里,从零开始,只要有别的医生,都是我的上级医生。”张煜说,有些同事原本挺友好的,后来态度也变了。但采访中,对于这些变化,他并不愿详谈。

张煜说,有人开始不断地打电话恶意投诉,给医院带来了麻烦。他也在近期一次采访中透露,对方投诉他非法行医,“可那地方我几十年都没去过。”

而更大问题是,作为一名资深医生,院方最初承诺的薪资待遇和平台改变后,他感觉受到了不公平待遇,无法再容忍,于是,他主动请辞。

从老家医院离职后,张煜在网上回应传言。

而在一些医学人士看来,张煜再就业遇挫的另一重因素,也可能源于医者的“中年危机”。“年轻的主治医师是很好找工作的,到了一家新的单位,从头开始干,几年也就融入了。可是中年的主治医师,自己心里都过不去‘从小兵做起’这个坎。”一位资深医生如此说。

至于离职具体原因,衢州柯城区人民医院人事科有关工作人员表示,不便透露具体原因。

此前,曾有媒体联系该院院长核实,对方称,医院收到张煜的离职申请后,“想让他来交流一下,未果”,并称张煜离职前并未正式入职,因为“正式入编手续没有这么简单”。对方亦曾透露,医院偶尔收到过关于张的投诉。

无论如何,生活又一次将他抛回了原点。离职后的张煜跑到杭州待了三天,找朋友散散心。但短暂的抚慰也改变不了他颓丧的心境,张煜痛苦自责,同时又愤懑不平。再次失业,给他的家人们造成了很大的痛苦,他不希望家人们承受,但又无可奈何。

他甚至向远在北京的妻子提出离婚,把所有财产全部给她,然后,转身心无旁骛地去“复仇”。张煜认为这一切的变故是在那篇大V发文后引起的,原本他准备静静在这工作下去,但“敌人们”却没放过他。

割裂

张煜与他的“敌人们”,大多素昧平生,彼此陌面,相见于网络江湖,也结怨于斯。

2021年4月,是张煜第一次“医疗揭黑”,也是他在网络上首次为人所知。当时,医疗界一片哗然,围绕着张煜和另一位涉事医生,各方都有不同的争议,张煜也在互联网上力陈自己的观点,一度备受关注。

这篇揭黑文章,令张煜一战成名,同时也将他自己和所在医院就此卷入舆论的是非漩涡中。在接受本刊采访时,张煜告诉记者,为这篇“揭黑”文章,他足足酝酿了三个月时间。

最终,事件引发国家卫健委的调查核实。但结果显示,经过专家和同行的评议,认为张煜“揭黑”的那位医生,其治疗原则基本符合规范。此后,上海卫健委则对该医生处以“警告,罚款人民币叁万元整,暂停执业6个月”的处罚,处罚事由为“未按规定填写病历资料,提供医疗卫生服务过程中未按照规定履行告知义务”。这一结果,令张煜感到失望。

而这场纷争中的两位医生,事后也均离开各自的供职单位,远走他乡重新就职。张煜则被对方诉以名誉侵权,迄今仍在等待法院开审中。

2022年4月27日,国家卫健委公开回应调查情况。

2022年4月27日,国家卫健委公开回应调查情况。

舆论的冲击波也无可避免地冲击到张煜的家人。

张煜的妻子与他是同乡,一直竭力反对他参与网上的这些事。年过六旬的张母后来也开始通过手机互联网查看儿子的舆情,“她劝我不要去‘揭黑’,不要去触怒别人,在最危险的时候,我没有听她的。”

在张煜看来,母亲是一个很能吃苦又很能干的家庭妇女。母亲后来经过商,见过世面,她知道这社会处处有风险。父亲则是农民出身,老实巴交的,父系那边的亲戚还一度赞成张的做法,认为他是为底层民众发言,行为正义,但张母却强烈反对。

而不久后的2022年,在“聊城假药案”的讨论中,张煜再次发表了自己的看法,引发了一场更为激烈的“舆论大战”。

此后,张煜多次在个人账号发文,与持不同意见的医疗博主争辩。但其间,他也曾公开发文“道歉和反思”,随后又称道歉系“违心之举”,要继续发文“揭黑”而引发极大争议,也因此失去了很多医学同仁的支持。

在某平台有关如何评价张煜的帖子下,曾有医生对他的境遇感到惋惜,但此次再“揭黑”后,一些医生转而认为张煜过于固执己见,甚至有些偏执,而他在网络上为肿瘤患者提供医学意见的做法,也招来一些同行的批评。

但也有很多人认为,张煜依然是一位因触动利益集团奶酪而受累的良心医生。直至今天,这种割裂依然存在,张煜仍深陷于喧嚣的网络江湖中,未曾离开。

张煜在衢州家中

为劝张煜不要去参与网上的纷争,家庭战争的烽火一再燃起,“我妈做了很激烈的事,但我不想提这个事。”说话间,张煜的声调低了下去。

在老家再次失业后,他说母亲为此憔悴了很多,这个年少便赴京读大学的儿子,曾是村里人的骄傲,但如今还不能让她省心。她一直很生气,跟儿子在打冷战。

张煜的妻子最终不同意离婚,力劝他回北京再说,毕竟,这个家还需要他才能撑起来。

说到这些,张煜显得烦躁不安,心神不宁,“反击那些人,该怎么做,我真不知道。”但谋生无疑是第一位的。在虚拟的网络空间,张煜和不少人结下了梁子,也有力挺他的众多粉丝。

“网上有无数的人给我介绍工作,给我推各个医院,有的让我去香港,甚至介绍去澳大利亚或者美国的某个地方。”给张煜介绍工作的有些是他熟悉的朋友,有些纯粹是他的铁粉,认为他是良心医生,社会不能让这样的人伤心失望。

太多的人给张煜出各种主意,“我从未想过离开,但对未来,我也不知道怎么做。”

刚离职时,张煜曾发文称,对公立医院职位已经不抱希望,但半个多月过去,他还是放不下对公立医院的期望。

这两天,也有不少省内外私立医院主动邀约联系他。张煜表示感谢,但从再就业来说,他还是倾向于公立医院。

“坦率地说,就算人家很看重我,我的理念是以患者的利益为最基本的出发点,选择最合适的治疗,毫无疑问,我会成为业绩最低的那个人。”他担心的是,私立医院考量第一位的是经济效益,另外就是,他的那些“网络宿敌”会再去新东家,重演家乡医院的这一幕,张坦承,“无法再承担这种(结果)了!”

“理论家”的新选择

经历两年纷争后,已到不惑之年的张煜觉得,昔日莽撞和孤勇的心性正一丝一丝地从身上抽走,留下的是中年男人对生活的妥协、无奈和苟且,但他又有些不甘。仅仅是前年,他做事风格在旁人看来,还是那么决绝,不顾后果。

他与他的老东家北医三院的离职风波,少有人知道细节。张煜披露称,网络论战发酵后,医院多个部门找他约谈,限他三天时间删除所有的媒体账号,“否则后果自负。”

“医院不想陷入舆论的风波。”家人也都劝他把账号删除销号,但他没同意。于是,最后被解除劳动合同。对这个工作多年的单位,他很是不舍,但也无奈。

曾经的张煜

曾经的张煜

比起现在,那时还是年轻医生的张煜显得更为纯粹。

那时,他刚当上主治医师没多久,他记得科室来过一个肿瘤病人,上级医生建议用一种价格昂贵的治疗药物,而那个病人家境穷困。张很奇怪,因为如果换成另外一种药物,两者生存期仅差一个月的时间,价格却不到前者的十分之一。他认为,这或与利益输送有关。

但如果不告诉患者真相,他又觉得于心不忍。按张煜的说法,他得罪了上级医生,也因此停止了考博士学位和继续升高级职称的努力。直到换了部门领导后,他才又重新开始,但又碰到了后来网上这些舆情的纷扰,他被院方解雇,这一切又停止了。

“所以现在年轻医生也越来越聪明,不会让自己引火烧身。而我那时候就这么蠢,就反复地顶撞,因为我觉得我的一个理念是,应该给患者用最合理的治疗。”

张煜认为,为医者的良心促使他这样做,“医生的责任就是帮助患者解决困难,而不是从患者身上拼命地捞钱。”

如果不是为了生存找工作,他或许觉得现在的状态也不错。即使在老家衢州,他每周三晚上8点半都会做一次直播,主要做医学科普。在网络虚拟空间,张煜也找到了自身的另一份价值,他帮助了很多原本帮助不到的人。

譬如,曾有肿瘤患者来问,医院要给他做某个手术,张煜问询后,建议对方不要做,没有任何意义。对方再咨询别人,果然不行,于是,直接出院离开了。只是,这样的做法,并不被一些医学同行认可。

张煜的直播。

张煜有时也说,或许不应该长久无意义地停留在对某个人、某些群体的对抗上,应该把眼光放远,去帮助更多弱势无助的人们。对于这些方面,农村长大的他有切肤的体会,当年15岁的农村娃张煜考上大学,家里收入拮据,第一次去北京念书,还是托人捎带着他去学校报的到。

帮助肿瘤晚期患者的后续治疗,这是他目前最想探索的一个事业。他们的情形,张煜很熟悉,“这种病人可能需要住院,但因为医院、医生投入的治疗很耗精力,且挣不着钱,还有风险。”

张煜称,这类群体数量不少,尽管被医院拒收,他们的求生意志还是很顽强,“他们什么都做,求神拜佛,去买几万、十几万的偏方……”为什么不交给正规医生来操作?张煜认为,他可以凭借自己的号召力,“把他们招在一起,像国外那样进行临床探索性治疗。”

给贫弱者以希望,给苟活者以勇气,是他执业的理想和火炬。但他的网络对手一直认为,他是踩着同行的尸体上位的,害人丢了工作,自己却成了中国良心医生、反过度医疗英雄。

不过,张煜也自嘲,自己其实算是个理论家,因为他曾经也提了很多理论,有些太难实践和证实了。

站在窗前的张煜,久久未动地注视着家乡的春光。未来到底怎么走,他好像有无数种选择,但又做不出选择。