风声OPINION|中国式纠结:

农村女孩被资助8年选择做家庭主妇?

最近一个女性的内心独白,意外地上了好几次热搜。

事情起因是这样:这位好心的女性一直资助一位农村女孩,从初三开始,有8年之久。

期间,这位女性即使自己收入不理想时候,也坚持拿出一半帮助女孩,

初心就是让农村女孩“有书读坚持下来”。

转折之处在于,农村女孩大学毕业之后的选择。

她对捐助人坦陈,自己家庭、学校一般,优势是“样貌很好,年轻”,婚姻是自己“第二次投胎的机会”。

所以,农村女孩没有选择工作,而是决定选择一位年长一些经济殷实的男性结婚。

对于农村女孩的选择,这位资助的女生感到“堵得慌”,拒绝了农村女孩还钱的请求。

“如何看待这一问题”因此在网上引发争论。

选择家庭主妇的争议:让人心寒还是聪明?

有的人认为这个农村女孩的选择让人心寒,树立了不好榜样,这种“向下的自由”不是自由;也有人认为,这个农村女孩很聪明,过几年儿女双全,就是人生赢家了;更有人认为,资助人不应该干涉别人选择,问心无愧就好。

据说,捐助女性曾经表示,选择捐助农村女孩,性别上确实有所考虑,是因为自己人生经历让她感受到两性分配的不平等,“如果她是男孩的话,我可能不会资助她”。

类似的情况不少。在贫困家庭,女性得到公平教育的机遇确实更少,类似的指定性别的捐助其实都有帮助女性甚至培养女性的初心。也正因此,当这份初心遭遇现实的时候多少有些“堵”,也是情理之中。

这个新闻,很容易让人联想到前些年另外一个热门新闻,中学校长张桂梅辛苦培养了不少学生,但她愤然拒绝做家庭主妇的昔日女学生的捐款,因为对对方选择很失望。

分歧背后,其实暴露了新时期的价值观碰撞。问题在哪里?无可否认,资助女性帮助农村女孩,是有理想主义的精神,多少有点女孩帮助女孩的(Girls Help Girls)的意味,但如果就此希望农村女孩选择职业而不是婚姻,也确实有点价值观上的一厢情愿,对于弱者的困境也有点想当然。

或许让捐助女性更“意难平”的,不仅仅是农村女孩选择务实婚姻,朋友圈有奢侈品旅游的痕迹,而是来自自己母亲的一句评价——“她比你聪明”。亲人吐槽,字字带泪,这句话比起网友的评价,其实更为扎心,也更让人反思。

这也提出一个拷问:一个帮助别人8年的女性,善良而且坚持奉献。仅仅因为自己捐助对象选择了全职主妇,自己的母亲就做出这样的评价。那么我们的社会,对于“聪明”的定义是否有偏差?对于善良或者说爱心的溢价,是不是也太低了呢?

“全职主妇”风险很高,机会成本巨大

比起资助女性的内心世界,围观群众的万千形态更耐人寻味。

大家的纠结点,主要在于家庭主妇到底是不是一份好的选择,尤其一个曾经得到别人资助的大学生?

如果我们把这个场景换在日本,可能围观群众多数会给出祝福而不是批判了。

因为不少日本女孩的期待就是成为全职主妇,而且主妇在丈夫退休之后也有退休金,离婚也一般有相应补偿。

反过来说,即使在日本,

让大众意识到女性家务劳动是一种“无偿劳动”也依赖于上野千鹤子等女权主义者推动。

其实,任何选择都是关于机会成本——核心不在于家庭主妇这个选择好不好,

而是在于这份选择是否得到相应的对价,或者补偿。

在中国,全职主妇做家务并不值钱,至少目前法律多少是这样看的。

2021年,北京市房山区人民法院,处理了一起因离婚引起的家务赔偿案件——据悉,

这是国内第一次在离婚案中适用家务补偿,按道理是一次进步,但结果很难说乐观。

两人于2015年结婚,育有一子,2018年离婚,女方是全职主妇,男方基本不过问家里事务。

判决结果,针对这三年的家务劳动,男方支付五万。三年的劳动,五万多吗?大家自己思考。

回到前面的新闻,对农村女孩来说,选择家庭主妇的最大机会成本,大概就是放弃的职业生涯。

那么,她选择就业,会面临什么样的道路?现实地看,以她的背景,要逆天改命确实不容易。

即使努力找到一个还过得去的工作,在目前的高房价之下,也不太可能存下多少钱买房。

按照某些统计数据,月入一万以上人口在中国也就800万。工作几年,兜兜转转,

如果没有把握好结婚窗口,一晃眼过了30,加上原生家庭条件一般,在多数相亲市场中可谓是艰难模式。

“这个时候工作出彩与否倒不是很重要,稳定有时间”成为不少男性对女性的诉求。

如果结了婚,生了孩子,从备孕到孩子幼儿园之前,大概起码三年时间也是“地狱模式”。

换一个活法,农村女孩毕业就选择婚姻,结果是什么?

从目前的信息来看,丈夫经济条件不错,年龄不小,她自己的计划也是尽快怀孕生几个孩子。

从她的朋友圈看来,生活还不错,有奢侈品,有旅行。风险呢?也不小,除了离婚、出轨等常规风险,

加上丈夫是做生意的,一旦遇到经济不好或者企业周转不灵,家庭债务和财务安全也会受影响。

可以说,无论是否选择工作,这个农村女孩其实无法逃避生活的重任:

即使一切顺利,婚姻可以给予短暂归属感,但是生育之后的家庭问题,同样难以回避。

人生如果需要更多保险,选择工作或者选择婚姻其实不是关键,核心在于她面临的选择非常之少。

或者说,作为普通人的试错成本很高,靠自我奋斗一定能过上理想生活的日子很可能过去了。

很抱歉,这可能就是多数人的生存模式。

过去经济增长快,8%到10%,这意味着7、8年收入可以翻一倍,你只要顺着时代周期,无论选择什么行业,

只要努力一点,大概率都可以赚到钱。现在,经济增速在5%甚至更低,这意味着,内卷模式停不下来了。

弱者的自由,在于选择的自由

婚姻育儿,原来是不少人生活的必需品,当下却有成为奢侈品的趋势,成本越来越高。

表面上,社会习俗要求男性更多承担经济的显性成本,比如买房等,而更多生育等隐性成本,则是女性承担,比如怀孕前后的职业损失期以及更多的陪伴时间。

网友的意见分歧,无论支持家庭主妇的选择还是支持工作的选择,其实各自映射了自身对于生活的想象。双方在争论的,不仅仅在于选择何种道路,也在于渴望各自的价值感得到认可,即,家庭主妇与职业女性的各自道路,谁才是人间正道?

这背后体现出社会经济形势的变化,在过去数十年,阶层跃迁是主旋律,读书好、买房早、就业好与一门好婚姻一样,都可以带来阶层的跨越,但随着社会、经济环境的变迁,阶层跨越变难,普通人离梦想越来越远。

这个时候,家庭尤其是有经济实力的婚姻,自然显得更重要了。不少社交媒体平台的婚恋短视频,很多时候不是让受众粉丝(女性为主)去辨别真爱,而是让大家甄别相亲对手的经济实力。

回到这个案例,无论这个农村女生如何选择,其实都是她的自由,这也不是什么“向下的自由”,而是基于她当前认知之下,她所认为对自己最好的选择。

当我们谈论女性主义或者女性权益之类,最重要并不是高蹈玄奥的理论,而是关乎弱者的自由,让弱者有选择的自由,或者即使选择错误之后也有机会生活回到正轨,这才是核心。

今天,一方面,在媒体聚光灯下,我们看到更多女性精英群体出现,要么是创业者,要么是专业人士,她们往往举着女性权益的旗帜,吸引了更多关注,以及赞美这个时代,似乎女性真的可以轻易获得男性一样的机会;另一方面,在我们身边,又看到真实的女性处境其实并不友善,尤其在面临婚嫁育儿的关键时间。

真相是什么?或许二者都是。

根据媒体报道,截至2021年,这10年间,中国上市公司的女性总裁的数量增加了两倍多,达到241人。但从更多女性数据来看,中国女性劳动参与率从63.8%降至61.6%,几近历史低点。一方面不少女性退出就业市场,另一方面少数女性领导增多,矛盾么?不矛盾。无论是否高举女性权益旗帜,少数女性精英确实获得更多关注、更多成功,甚至得到的关注多于类似男性,这是一种性别红利而不是性别短板。不可否认,成功女性的故事,在短期内可以激励其他女性,也对社会改善女性刻板印象有积极作用。

但是长期来看,大多数女性处境不会因个别精英女性的突破有本质改变。换而言之,进入精英俱乐部的女性,与大多数女性的共同点,也许低于她们和大多数精英男性的共同点。

同样道理,对于弱势群体也得到一些研究的证明,就像少数有色人种精英在社会顶层的成功,不会改写多数有色人种备受歧视的现实。

真相是什么?无论男性女性,弱者的人生从来不容易。弱者的判断和选择能力,很多时候受环境、认知等限制,而真正的弱者甚至没有选择权力。

就像我们在呼吁所谓“剩女”问题的时候,其实忽视了从绝对数据来看,中国的所谓“剩男”问题实际上更严重。如果前者多数是自我选择的结果,那么后者是他们几乎无力改变的无奈现实。

正如经济学家阿玛蒂亚森所言,最大贫困不仅是经济的贫困,更在于能力的贫困,即贫困者基本可行能力的被剥夺。他认为,自由是“一个人做自己认为有价值的事的可行能力(capabilities)”。

具体在这位农村女孩的案例中,无论她选择工作还是选择婚姻,这一次选择不应该成为她人生成败的唯一选择,社会能做的是,降低一个人的试错成本,让她即使选择错误也可以再次爬起,这才是公共政策应该提供的底线以及关怀。

如果选择了工作,生育或者裁员,是否有更多保障?如果选择婚姻,生育与离婚之后,个人如何得到合理对待?这才是题中之义。让弱者有选择以及选择错误的权利,这是我们应该关注的问题,无论对女性还是男性。

===========================================================

【翻车现场】原来鲁迅写《孔乙己》是批判孔乙己?我还以为批判旧社会呢

中国官媒央视网日前发文,谈近期风靡网络的“孔乙己文学”。在这种文学体中,作者常自比鲁迅笔下穷酸潦倒又放不下读书人身段的孔乙己,

透过自嘲书写对现状表达不满。

在央视网发表的文章中,作者称“学历的价值,只有在创造性的实践活动中,充分发掘自身潜力的情况下才能得以体现。孔乙己之所以陷入生活的困境,不是因为读过书,而是放不下读书人的架子,不愿意靠劳动改变自身的处境。长衫是衣服,更是心头枷锁”,并勉励当代青年称“孔乙己的时代一去不复返了,当代有志青年绝不会被困在长衫中。”

这篇文章发布后很快引发网民热议,#央视网谈孔乙己文学# 的话题也一度冲上热搜,但评论几乎一边倒地对官媒这种态度表达了不满。目前央视已对该文的原微博开启了精选功能,对网民的不满进行了大幅度审查,只留下了赞同的评论,但利用转发功能,网民依然可以评论这篇文章,而被网民点赞最多的转发评论是“文章写尽太平事,不肯俯首见苍生”。

中国数字时代编辑收集了网民在微博上的留言:

仙女甜了酱:一边推崇高学历,一边批评读书人放不下身段。一边提高门槛内卷,一边嘲笑小镇做题家。新闻媒体什么时候变得这么趾高气扬了。

两个路口以后是海:不是推崇高学历吗?不是看不起小镇做题家吗?

vbtbear:[兔子] 请公务员不要困于体制之内。请老人不要困于退休金之中。请砖家不要困于乱建议之上。请媒体不要困于一片大好啊。

是啊依:不赞成孔乙己文学,但请党和国家什么时候把教育资源端平了再张口.

耽于美色:骆驼祥子到死都认为他过不上好日子,是因为他拉车不够努力……

将将将到底来不来 :寒窗苦读二十年,归来仍是三千元。

死不油腻:我更想知道:若鲁迅先生地下有知,他会怎样评价央视、央视网?

勵志天下9_601:把孔乙己的悲惨命运归结为个人原因,而不考虑社会因素,并借以含蓄指责今天的知识青年,不是无知浅薄,而是居心不良。

以下网民评论由中国数字时代编辑收集自知乎:

我到不了:原来鲁迅写《孔乙己》是批判孔乙己?我还以为批判旧社会呢!

想起来知乎上有人说,某些two代们能不能别削尖脑袋往新闻口钻,这下好了,让全国人民都知道你们是酒囊饭袋。

不冷的知识,鲁迅笔下的百姓是麻木的,但鲁迅从来不将这种麻木怪罪于人民本身。

似是不分:农场主告诫猪群,你们饿的瘦不是因为我不给喂饲料,而是因为你们太懒,不肯去刨地里的草根吃。只要你们努力,愿意牺牲娇嫩的鼻子去地里刨草根,肯定是能吃饱的。

然而猪再怎么努力,到头来依旧会被吃。更别说,脚下这片地是水泥地,只会撞得一鼻子伤。

猪曾经也有过獠牙,但那似乎是很久远之前的事了。

李胖子如是说:你用尽一生最美的年华,努力学习、积极向上,终于考上了理想的大学,拿到了硕士学位,然后出来去生产线上打工,去餐厅端盘子,骑电瓶车送外卖。

现在就是要让你心服口服,认命。

而孔乙己的心里至少还有一份傲气!

飞奔的短腿:我翻开官媒一查,歪歪斜斜每页上都写着“奋斗”几个字。我横竖睡不着,仔细看了半夜,才从字缝里看出来,满屏都写着两个字是“打螺丝”。

向少少不听慢歌:考公考研二战三战的时候是孔乙己,考上了是范进,放弃了进厂打工就成了祥子,被社会迎头暴击几年攒了点钱,买了烂尾房后就成祥林嫂了。你问我有什么看法?

空翻双钩:孟德斯鸠曾经说过:“权力只对权力来源负责。”这不刚好说明央视和共青团中央他们对权力的来源负责相当好吗?为了维护他们权利的来源,不惜与13亿中国人民为敌,这才是真正的忠诚啊!

屎忽仔:骆驼祥子的悲剧是因为他不够努力吗?

王二狗:所以还得是央视网的人有水平,一下就看出问题的根源了。你们现在这些年轻人,之所以不愿意当祥子,不就是因为有了孔乙己的心态吗?、

我在中间应当休息:又开始了?师爷真是装糊涂的高手啊,你猜鲁迅写孔乙己,讽刺的是孔乙己个人还是当时的社会环境?

请问,丁真易烊千玺谷爱凌有今天的地位,靠的是与学历匹配的劳动吗?

你们官媒天天把这种特权天龙人捧在手里当宝,也好意思嘲讽当代年轻人不愿意劳动啊?

无产者:用小说中的语言翻译一下:极少数坐在酒店的专属包间里享受酒肉佳肴的人高高在上,指责不惜一切代价努力成为长衫客的人,还恬不知耻地向他们问道:你们为什么不肯自觉自愿去当短衣帮呀?

地瓜温吖吖吖:是我脱不下长衫,还是你不愿走进人民群众。

==============================================================

澎湃新闻|她与拐带者一同踏上寻子路

怀着最后的希望,唐蔚华请李伟(化名)带她重走24年前儿子被拐的路线,寻找线索。澎湃新闻记者 何锴 视频编辑 吴佳颖 实习生 谢榕 海报 祝碧晨(13:33)

寻子24年,唐蔚华没有等到儿子王磊的消息,却等到了拐走王磊的李伟(化名)出狱。

场面一度失控。45岁的李伟一见面就跪倒在唐蔚华面前,叫她“老板娘”,说对不起她。而见到李伟的那刻,唐蔚华双腿发软,差点瘫倒在地——

1999年8月26日,在唐蔚华的电器店打工的李伟拐走了她4岁半的儿子王磊。一个月后,李伟在广西柳州被捕,而王磊下落不明。

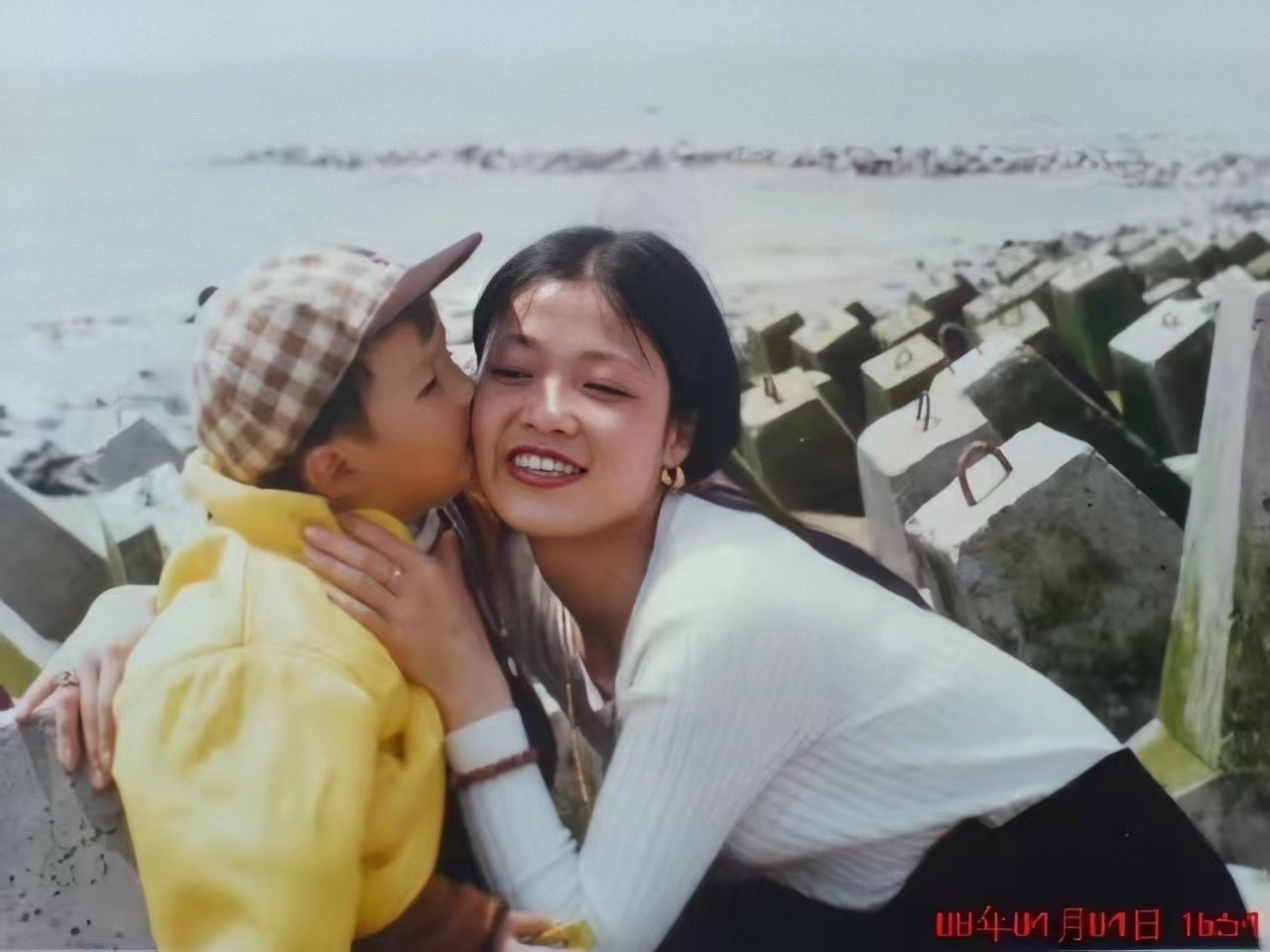

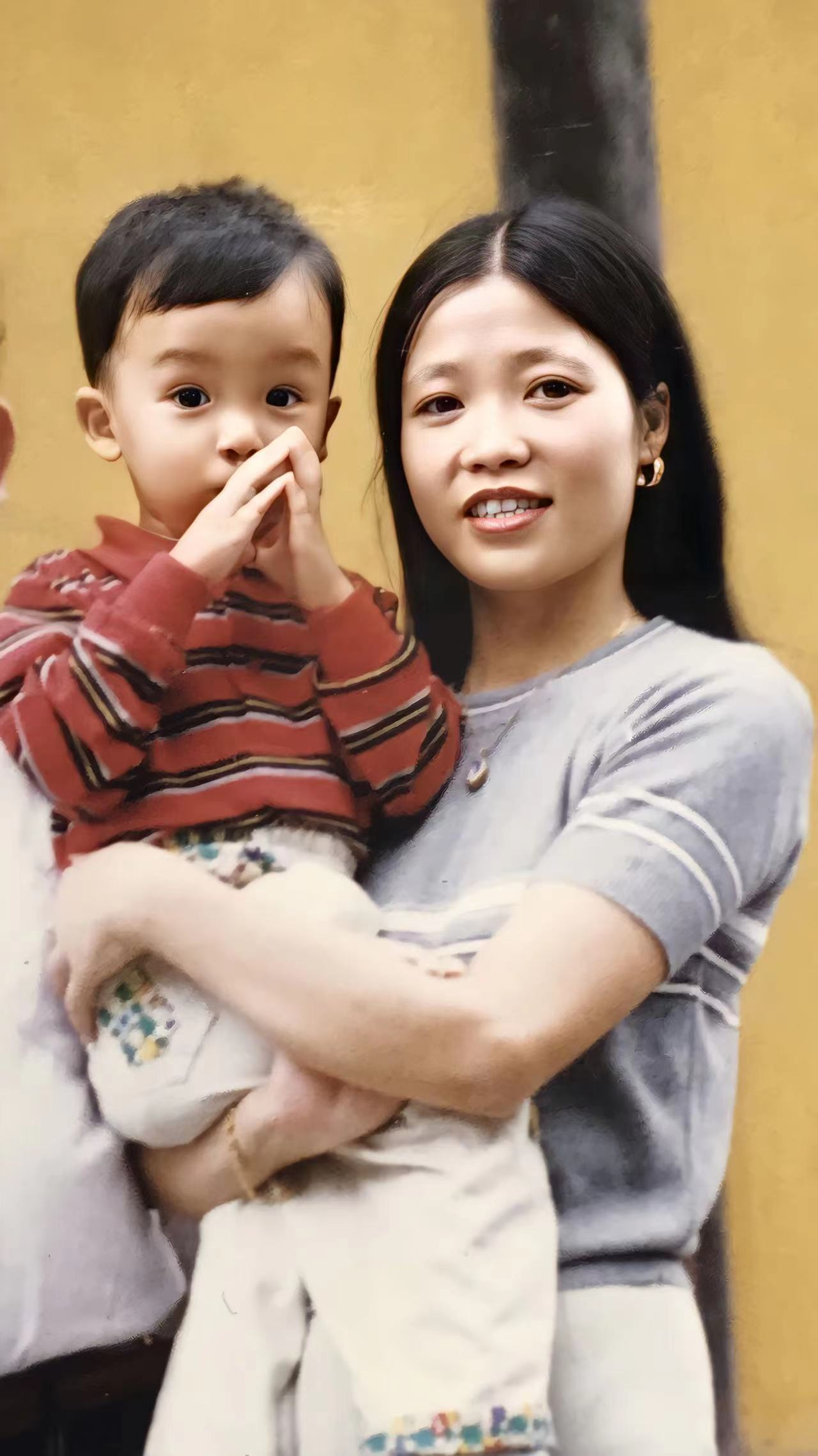

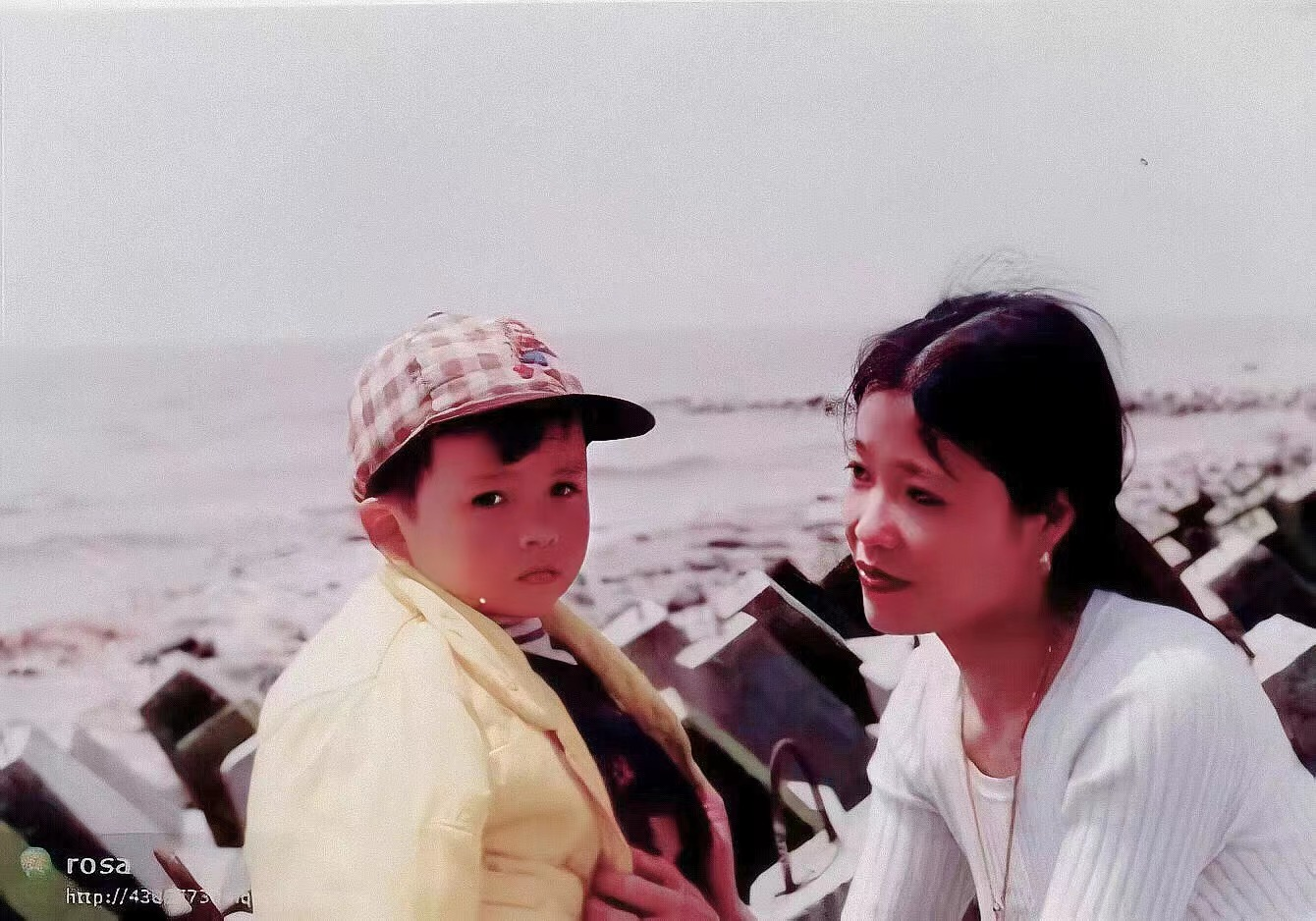

唐蔚华和儿子早年的合影。受访者 供图

2000年,李伟因拐卖儿童罪被判15年有期徒刑。此后,上海市人民检察院第二分院以原判定有误,量刑畸轻等为由提出抗诉,2011年,上海市第二中级人民法院撤销了原判发回重审,最终,李伟在当年被判绑架罪,处无期徒刑。

在多次的审讯中,李伟先后提供了六份不同的口供。其中一份称,他将王磊推下河中,亲眼看他被河水淹没。但警方在随后调查走访中,均未找到可印证李伟口供的证据。

这些地方,唐蔚华走了许多遍。她也试过许多其他的办法寻找儿子,被人用合成的假照片欺骗过,也曾在漆黑的山路里遭遇险境。

而寻子就像黑夜的山路一样,崎岖不知尽头。对唐蔚华来说,李伟可能是最后的机会了。

因在狱中表现良好,李伟获得减刑,于2022年11月出狱。他对记者称,“想帮助老板娘找到磊磊,让自己能过好下半生”。

唐蔚华和李伟(化名)在柳州和睦镇打听王磊的消息。澎湃新闻记者 何锴

喀斯特地貌的广西融水、罗城两县,群山环绕,李伟曾指认的 “溺亡王磊”的河流仍是流水淙淙,但当年的小镇已是面目全非。

2023年2月,唐蔚华再次踏上了寻子路,这次是和李伟一道。

【以下是唐蔚华的口述】

【一】

我的儿子王磊已经丢了24年,寻子对我们夫妻而言,就像一场漫长而没有尽头的噩梦。

李伟是我曾经的员工。1999年,我在上海市虹口区经营一家进口电器商行,李伟当时拿着他哥哥的身份证,我们都以为他叫“XXX”(注:李伟哥哥的名字)。他人很机灵,经常主动帮保姆喂王磊吃饭,大家都亲切地叫他“小广西”。

得知他要出狱的消息我和磊爸心情都很复杂,几个晚上都没有睡着。

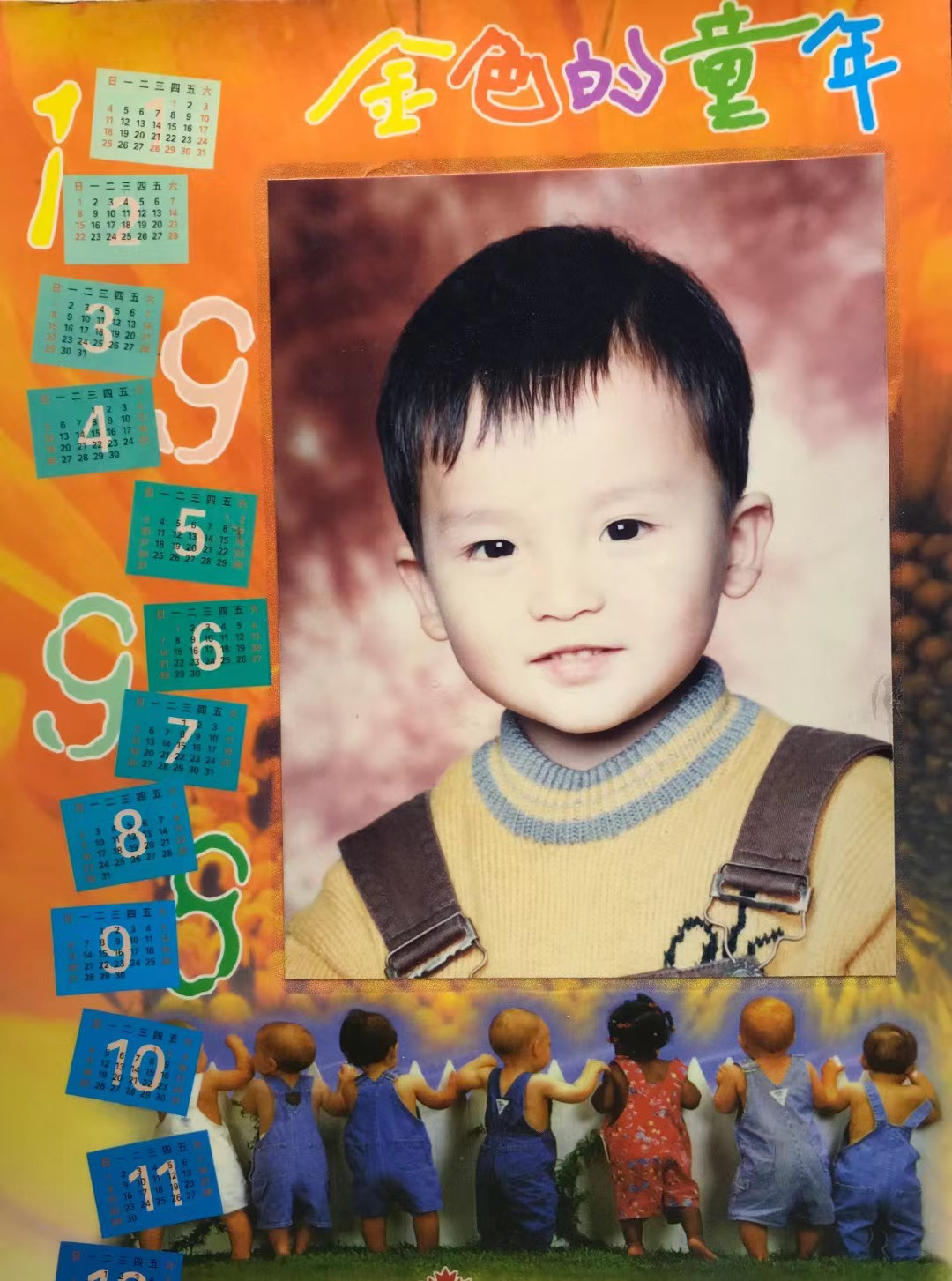

王磊

儿子王磊至今仍然音讯全无,李伟却马上重获自由,我们俩很难受。但其实也给了我们一些希望:我始终认为他在之前的审讯中没有说实话,我希望可以找到他,当面问他磊磊到底被拐去了哪里,卖给了谁。

去年10月份,负责王磊案件的警方以及我们夫妻俩到了李伟服刑的监狱所在地——青海西宁,和即将出狱的李伟再次进行了沟通,希望他可以提供磊磊的下落。由于各方面的考虑,警方并没有安排我们见面,但李伟知道我们也来了。

据说得知消息的他,整晚都没有睡着,哭了整夜。后来他告诉我,他看到警察来了以为是要重审加刑,以为自己这辈子都出不了监狱了。

办案的警察和监狱方面跟李伟说明了来意,民警告诉我,李伟让他们带句话给我们夫妻:“只要我能出去,顺利回到家里,我一定把实话告诉你们。”

我们悬着的心一下又燃起了希望,李伟口中的“实话”到底是什么?他真的知道磊磊现在身在何处吗?

如果他真的知道,为什么这么多年一直不愿意说呢。

思索过后,我有些激动的心又再次回归冷静,毕竟从1999年他归案至今,多次的审讯,他前前后后提供过6份完全不同的口供,但这些在警方实地调查后都被认定为假口供或者难辨真伪。

这次他说的“实话”会是实话吗?

我和丈夫商量后决定,就在西宁等李伟出狱。我们想第一时间见到他,一刻都不耽搁。

最终由于各种原因,这次青海之行我们并未见到李伟。但我下定决心,必须要见到他,除了磊磊的下落,这么多年我也攒了很多问题要当面问问他。

【二】

去年12月中旬,我得知消息:李伟如期刑满释放了,监狱方面也把他送回了广西罗城,他的老家。

我当即就买了前往广西的车票,决定一个人去找他。这些年,我丈夫既要照顾家里又要找孩子,精神和肉体双重压力让他患上了重病,虽然经过手术治疗目前在可控范围内,但我还是想让他别那么风餐露宿。我也答应了他,到了广西每天微信视频报平安。

唐蔚华和丈夫年轻时。受访者 供图

实在数不清,这是第几次踏上从上海去广西罗城的路了。

还记得第一次来广西是1999年9月,我的儿子王磊被拐走后的一个月,李伟在柳州沙塘派出所落网。当时他在当地一家砖厂盗窃被逮捕,他也主动和警方招供拐带了王磊到广西,接到消息的上海警方第一时间通知了我们。

没日没夜找儿子的我们松了一口气,马上和上海警方赶到了柳州。当天我还特意化了妆,买了磊磊喜欢的玩具,以为可以接儿子回家了。没想到以为的终点,才是我这24年寻子的起点。

被捕后的李伟先说和磊磊在(广西柳州融水县)和睦镇走失了,经过审讯后又改口,说把磊磊推到了小长安镇的一条河里看着他淹死了。听到这份口供后,我们夫妻只觉得五雷轰顶。

针对这两份口供,当地警方也展开了实地调查,在李伟指认推王磊下河的那条河里仔细寻找尸体,那条河上下游都有桥和堤坝,而且当年有不少渔民打鱼,经过几天的调查,警方基本认定这份口供是假的。

当时我们也在这条河里寻找了几天几夜,看到渔民就询问有没有看到过小孩的尸体,我也跑到了当地气象部门查了当天的天气情况、水位高度等,发现李伟的口供和实际情况出入很大。

几次审讯没有新进展后,李伟被押回了上海。从那开始,磊磊的下落就成了一个谜。

后来我们找到了李伟在罗城县的老家,找到了他的父亲和哥哥姐姐们,求他们给李伟写信,说出磊磊的下落,所有想到的方法我们都去做了。我甚至提出,只要李伟提供信息让我们找到磊磊,我可以既往不咎,但最后还是没任何有效信息。

2000年11月9日,上海虹口区人民法院认定李伟拐卖儿童罪,判处有期徒刑15年。

从那以后,我们夫妻俩就经常到广西罗城一带找儿子,20年前的交通没有现在这么方便,最快的方法是从上海乘飞机到桂林,然后从桂林开车再走好几个小时的山路。

为了方便,我们经常从上海直接开车到当地,一开就是几天几夜,当年没有GPS导航,没有智能手机,和当地人语言也不通,我们常常是靠着一张地图在广西山区里摸索。

还记得有一次晚上,我们开车回县城的路上迷了路,当时山区很多地方都是土路,我们开着开着,车就冲到一片甘蔗田里,以为要命丧于此地了——当时觉得真难啊,别人一家团聚是那么平常的一件事,到我们家怎么这么难。

我们夫妻来罗城寻子的事很快在当地传开,一些类似“地头蛇”的人物也联系到了我们,虽然知道他们来路不正,但为了找孩子我不愿意放弃任何机会,一开始他们要多少钱我就给多少钱,相应的他们也给我提供了一些疑似王磊的线索,但慢慢地我发现要钱才是他们的目的。

唐蔚华给广西罗城县警方提供寻亲线索。澎湃新闻记者 何锴。

最后一次和他们合作,我发现他们用我寻人启事上王磊的照片去合成假照片,骗我的“线索费”。被我当场拆穿后,那个人从衣服里掏出了一把刀,跟我说这钱给也得给,不给也得给。危急情况下,还好我丈夫从背后抱住了那个人,和他抢夺手里的凶器,我才能跑去派出所报警。

经历了几次惊险的情况,以及不知道多少次实地寻找的无功而返,我们夫妻也只能改变方向,把希望放在李伟的家人身上。

【三】

李伟入狱后的每一年,我几乎都会到他家里看望他的父亲,带着我的恳求和礼物,希望他和李伟的哥哥姐姐能规劝和感化狱中的李伟。

2023年春节,我再次见到了李伟,虽然这个过程并不顺利,但他还是肯来见我了。

见面的地点选在了他姐夫的家里,虽然他戴着帽子和口罩,我还是一眼认出了他。李伟扑通一声跪倒在了我的面前,声泪俱下叫着我“老板娘”,说他对不起我,害了我一辈子。此前我曾设想过很多次再见到他的场景,我想我可能会控制不住地哭,打他骂他,而现实是,那一刻我的大脑一片空白,只觉得天旋地转,浑身无力地坐在了椅子上。

第一次见面,我和李伟的情绪都比较激动,没有聊什么实质性的内容,我只是模模糊糊记得他不停地说,“老板娘,你相信我,我绝对没有杀害磊磊。”

我很想相信他的话,但我又不敢相信。当时脑子太乱了,我想先结束见面,冷静下来好好想想,怎么说服他跟我合作,找到更多关于磊磊的线索。

我问李伟之后怎么联系他,他拿出了新买的智能手机,跟我说可以用微信视频找他,我手把手教他加了我的微信好友。

之后几天,我经常主动打微信视频和李伟聊天,我不想彼此的关系还像仇人那样,因为我的目的就是找回王磊,为此我可以忍耐任何事。

唐蔚华和儿子王磊的早年合影。

李伟也慢慢对我放下了戒备,还经常会说几句上海话和我拉近关系,当我问他当年为什么要拐走磊磊,他跟我说是因为当年家里的保姆跟他说,听到老板老板娘商量要开除他,他觉得自己出门在外总是遇到坏人,所以就准备拐走老板的儿子,想勒索30万。

我的计划是让李伟跟着我,重走一遍当年拐卖王磊的路线,我想知道1999年的每一个细节。

李伟一开始没有答应,我和他说如果他不答应,我就天天缠着他——我已经找儿子24年了,他知道我什么事都做得出来。他沉默了一会儿同意了,但只给我三天时间。

1999年8月26日,李伟把我的儿子从上海带走,乘火车到了广西桂林,准备带回他在罗城的家中。

第一站,我和他重新来到了桂林,但当年的火车站和公共汽车站都已经搬迁或者重建了,我们只好从他回到广西的第二落脚点开始重走当年的路。

李伟回忆,现在的融水县汽车站还是当年的样子,车站前的商业街和商场的具体位置也都没有改变。我问他从上海一路到桂林,火车坐了一天一夜,磊磊吃了什么喝了什么,有没有哭闹,有没有说想回家,李伟说当时磊磊以为和他出来玩,一路上坐着火车还特别高兴,因为从小就被送到寄宿制幼儿园,所以几天不回家的磊磊并没有闹着要爸爸妈妈。

听到这里我陷入了深深的自责,当年因为生意太忙而且想给磊磊更好的教育,我和丈夫用尽了办法才把儿子送进上海非常好的一家寄宿制幼儿园,我们想从小就让他享受最好的教育资源,却没想到寄宿制的模式让儿子早早习惯不天天回家的生活。

李伟(化名)回忆当年带着王磊走过的路线。澎湃新闻记者 何锴

走过融水县街头,李伟突然在一个十字路口停了下来,他说记得当时带走磊磊的第三天经过这个路口,磊磊看中一个玩具闹着非要买,李伟身上钱不够就没有买,但一向在家里锦衣玉食的磊磊没受过这种委屈,哭着喊着就要买,李伟只得给他买下了价值10元的玩具。

站在磊磊曾经走过的十字路口,听着李伟的回忆,看着街上来来往往的行人,我想象着当年儿子在这条街上的哭闹和委屈,情绪一时之间有些失控,忍不住失声痛哭。

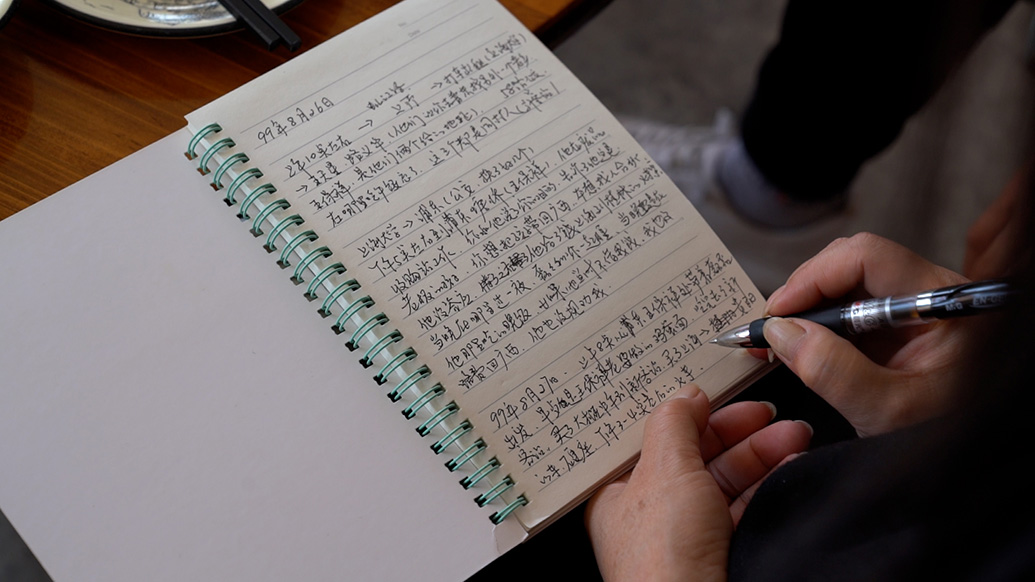

之后我和李伟又沿着和睦镇、牛毕村一路走到了小长安镇,一路上李伟走过哪些地方,遇到过哪些熟人,说了哪些话,我都一字一句重新让他回忆。我记忆力不好,只能用本子和笔一字一句地记下每一个细节,画下当年磊磊走过的每一条路的样子。

唐蔚华找到了当年见过李伟(化名)拐带王磊的老人。澎湃新闻记者 何锴

年代久远,很多信息老人已经回忆不起来。澎湃新闻记者 何锴

在和睦镇,我和李伟在老街上辨认着当年他带磊磊过夜的旅社,20多年的变化早让这个小镇变得面目全非,但李伟却能清晰地说清楚当年旅社的位置,我问他为什么会对这个旅社记得这么清楚,他脱口而出“我第一个拐走的柳州老板的小孩也在这个旅社住过”。

听到这句话,我只觉得后背发凉。警方也是后来调查才发现,王磊其实是李伟拐走的第二个小孩。原来他曾在柳州打工,因为老板拖欠工资,他就把对方的儿子拐带回了自己老家。后来那位老板找到了李伟,用5000元换回了自己的孩子。2011年,李伟因绑架罪改判为无期徒刑。

根据李伟的说法,我们又来到了小长安镇的那条河上。警方还有我们曾无数次地来到这条河上寻找线索,都一无所获,这么多年每次来广西我也都会来这条河边走走,想象一下当年王磊是怎么走过这里的。

24年没见,我只能通过走他走过的路,来感受我们母子之间仅存的联系。

李伟走在桥上,反复说,“老板娘你一定要相信我,我没有在这里把磊磊推下河。”我反问他当年为什么要做这样的假口供,李伟说因为自己不想坐牢,所以故意说自己杀了人,这样就可以一死了之,没想到真正定罪,活要见人死要见尸。

李伟(化名)向天发誓,当年给的是假口供,自己并没有杀害王磊。澎湃新闻记者 何锴

这样的希望对我来说是一种安慰,也是一种痛苦。这二十多年的寻子之路,我们所经受的不是常人能想象的,我曾经不止一次想过,宁愿要一个确认磊磊已经不在人世的证据,也好让我这辈子对自己有一个交代。

柳州火车站站前广场的一棵树下,这是李伟说他最后扔下磊磊的地方。他说当时给我家打了三天电话也打不通,本来想勒索钱财的计划也实施不下去,后来又听说我们已经报警了,整个人一下就蒙了,他花光身上最后的钱,带着王磊乘火车到了柳州火车站,一出站就把王磊放在了出站口的一棵树下,自己就浑浑噩噩到柳州市里靠小偷小摸度日,直到一个月后被当地派出所抓获。

【四】

站在24年后已经重新翻修的柳州火车站站前广场,听到李伟的“最终审判”,听着他像扔垃圾那样把我视若珍宝的儿子扔在了这里,我的情绪像积攒了许久的火山那样突然爆发,我用手上的寻人启事板狠狠地砸在了李伟的身上,然后瘫坐在了一旁花坛的雨水之中,衣服裤子都浸湿了也浑然不觉。

“你让我去哪里找儿子。”我像个疯子一样对着李伟吼叫,他双手抱头蹲在地上,不知道心里作何感想。

李伟(化名)说最后将王磊遗弃在柳州火车站站前广场。澎湃新闻记者 何锴

从等待李伟出狱,到费尽心机和他见面,再到最终说服他重新走一遍拐带王磊的路,沉寂多年寻子的希望像一束小小的火苗越烧越旺,却在这里被无情浇灭,现实似乎没有给我其他选项。

李伟第二天一早便不辞而别了,我微信视频问他去了哪,他跟我说去亲戚家的生意帮忙了,他已经把能说的都跟我说了。离开家到广西将近一个月了,我也决定休息一段时间,再安排下一步的计划。

寻子24年,虽然有过绝望,想过放弃,但我没有放弃过任何可能的方法去找儿子。

唐蔚华详细记录李伟(化名)一路上的每一句话。澎湃新闻记者 何锴

除了配合警方的调查和实地寻找,我也一直在寻求媒体的帮助,从最开始的报纸、电视台,只要是能上的节目我都会上,近几年网络自媒体流行,我也是第一批在网络平台上实名认证的寻亲家长,我坚信多一份努力,王磊就能早一日回家。

很感谢关注我寻子新闻的大家给我的流量,我也深知这份关注也是一份责任,每天都会有很多寻亲求助的私信找到我,我会告诉他们怎么采血入库,去哪里登记个人信息。截至目前也有39个家庭在我的帮助下找回了自己的家人,看到他们的团聚,我替他们高兴,也为自己心酸,我多希望磊磊也能早日回家。

曝光和流量也给我的生活招来了不少非议,像我很熟识的几位“网红”寻子家长那样,有人说我“假寻子”,有人说我其实只是为了流量,最终目的是赚钱等等,这些非议我也没有一遍又一遍去解释,我问心无愧。

我有一个想法,就是用视频记录下寻找磊磊的每一步。如果老天可怜我,能让我在有生之年看到磊磊回家,我会把这些资料亲自展示给他看;如果事与愿违,我此生没法亲眼见到磊磊回家,我也希望这些资料最后能剪成一部片子,让回家的磊磊能知道,爸爸妈妈从来没有放弃过他。

唐蔚华和儿子王磊。受访者 供图