新周刊|粉色头发女孩去世了,网暴者无人负责

2022年,郑灵华染了粉色的头发,不久后谣言四起。/微博@鸡蛋姬

2022年,郑灵华染了粉色的头发,不久后谣言四起。/微博@鸡蛋姬

“网暴者会持续两个多月从早到晚地骚扰;辱骂你的家人、亲密关系、人格;人肉搜索你的联系方式、家庭住址;打电话发短信骚扰;威胁你的学校、公司乃至家人;在网络上拉帮结派,引起巨大的负面舆论影响。”

95后女生郑灵华,那个被网暴的女孩,去世了。

互联网的记忆尚未退去——在得知她因抑郁症去世的消息后,人们迅速回想起她具有标志性的粉色头发、与病床上爷爷的合照,以及随之而来的谣言与汹涌网暴。

从2022年7月13日到2023年1月23日,关于“粉色头发女孩”事件的各种言论与质疑从未停息,它们交织成一个巨大的舆论网络,将郑灵华“束缚”至生命的最后一刻。

在接受“凤凰深调”采访时,她曾对记者说:“如果我死了,是不是社会舆论就能关注到网暴,或者让这些发言的人们羞愧一辈子?”

谣言与网暴,对一个人、一个社会造成的恶劣影响不容小觑。而这一伤害,对于郑灵华这样的普通人来说尤甚。

正如英国戏剧作家理查德·谢里丹在《造谣学校》中所写,“芥豆小事容易变成滔天流言,而对一个‘名声端庄’的女性来说,谣言往往更为致命,如同最强壮的身体,通常无法熬过一场热病”。

她没有熬过这场“热病”。

郑灵华在社交媒体上发布的最后一张图片,是“努力想要活下去”。/小红书@鸡蛋姬

郑灵华在社交媒体上发布的最后一张图片,是“努力想要活下去”。/小红书@鸡蛋姬

那个被网暴的女孩,去世了

郑灵华在社交媒体上的动态,停留在2022年12月2日——

因为抑郁症复发,她重新回到医院并接受住院治疗,在文中提及自己的状态时,仍是“积极抗疫”“好了之后大家一起出去玩”,配图中也写着“努力想要活下去”。

此时,这位女孩遭受的谣言和网暴,已经持续了将近半年。

而这场舆论风波的起点,还要追溯到2022年7月13日:正在学校上早课的郑灵华,收到了录取通知书送达的短信——热爱音乐的她,被成功保研到了华东师范大学。

下课之后,她第一时间前往医院,希望病床上的爷爷能亲手拆开这封录取通知书。

“我从小就是个没人管的‘野孩子’,是爷爷奶奶一手把我拉扯大的,奶奶在大一时去世了,(没想到)大四又传来了爷爷住院的噩耗。”这是她生命中的重要时刻,“我考研的动力之一,就是希望他能亲眼看到我考上研究生,并以我为骄傲。”

在一则长达14分钟的视频里,郑灵华讲述了爷爷对自己的重要性。但很多人没有看到这一点。/小红书@鸡蛋姬

在一则长达14分钟的视频里,郑灵华讲述了爷爷对自己的重要性。但很多人没有看到这一点。/小红书@鸡蛋姬

也是在这一天,郑灵华将自己与爷爷的合照发布在小红书、b站等社交平台,分享自己的喜悦。然而没过多久,她便深陷舆论的漩涡。

有教培机构盗用她的照片和故事进行卖课牟利,也有营销号未经允许转发她的照片,光是其中一条帖子就获得了300万的阅读量。

不少网友只是看到一张合照,便开始肆意评判和诋毁这位无辜的女生,甚至展开了“老少恋”的恶毒揣测。

而粉色头发也成为众矢之的:

“一个研究生,把头发染得跟酒吧陪酒一样。” “还是觉得爷爷走慢了。”“头发把录取通知书毁了。” “夜店舞女也有硕士文凭?”“你发型是华师研究生?被人研究吗?”

甚至有网友质疑郑灵华是“故意闹”“炒作一把”。/微博@鸡蛋姬

面对这场“无妄之灾”,郑灵华没有被“打倒”。她拿出自己仅有的4000元积蓄用于维权公证,在贴吧、抖音、微博等多个平台,将多个造谣、辱骂言论整理成厚厚一本证据,并起诉这些侵犯自己肖像权、名誉权、隐私权的加害者。

截至2022年7月19日,她的维权行动迎来了不小的进展:大部分平台的侵权用户已经停止侵害行为,“但抖音和百家号始终举报投诉无果”。

与此同时,郑灵华不得不暂时放下手头的取证工作,将精力投入到研究生开学、英语考试的准备中。

但这场风波并没有彻底平息。在后来发布的微博中,郑灵华曾经写下过这样一段话,提到舆论对她造成的影响从未消散,并且已经从网上蔓延到现实当中。

“网暴者会持续两个多月从早到晚地骚扰;辱骂你的家人、亲密关系、人格;人肉搜索你的联系方式、家庭住址;打电话发短信骚扰;威胁你的学校、公司乃至家人;在网络上拉帮结派,引起巨大的负面舆论影响。”

舆论对郑灵华造成的影响,并未因维权成功而消散。/微博@鸡蛋姬

在很长的一段时间里,郑灵华都在尝试积极自救。她主动寻求律师的法律援助,同时坚持与心理医生沟通,并且努力摆脱自证与自我辩护的困扰。

2022年9月4日,她在微博上发布了一段话:“不相信你的人就是不相信,说什么都是徒劳。(应该)把时间用在明事理的人身上,还有那么多欢乐要和亲友分享呢。”

但纵然是这样一个如此坚定的女孩,最终也还是没能走出抑郁的阴霾。

2023年2月19日,一位与她相识8年的朋友表示,郑灵华曾多次表达出轻生意图,言谈中流露出深深的绝望与无助。

在持续几日的断联后,朋友接到了郑灵华父亲的报丧电话。她的生命永远停留在了2023年1月23日。

2022年8月,郑灵华在积极参与心理疏导时曾写道:“不喜欢‘键盘侠’一词,网暴无辜且以此为乐,为何还能称侠?”/微博@鸡蛋姬

愈演愈烈的网暴,何以至此

谣言和网暴从何而起?

在与网暴者的一次次“对线”和交流中,郑灵华发现自己过往的刻板认知被打破了。她观察到其中很多网友不仅上过大学,还具备高学历。

网暴的根源并不在于所谓的“下沉市场”“九漏鱼”,与一个人的文化水平也没有必然联系。

其中一位名为@杭州土匪 的网友,在社交平台上的公开简介为一名刑法学本科生,在微博上侮辱、质疑郑灵华的“粉色头发”被禁言之后,又在小红书、b站等平台注册了新账号“追着骂了一个多月”,包括但不限于“粉头骗子精”“你爷爷知道你这样肯定不能瞑目”“我直接去你学校教务处投诉举报”等言论。

最后这位网友在道歉时,明确提到自己的言论是“想让你觉得不舒服”“的确存在恶意”。

而郑灵华接触到的另一个女生,同样是在准备出国留学的学生,“我以为是生活不如意的人才会有那么大的恶意。后来知道她条件很好,骂我的原因很简单,就是因为心情不好。”

在维权过程中,她等到部分网友的“道歉”。/小红书@鸡蛋姬

某种程度上,互联网的隐匿性助长了网暴和谩骂的风气,而“信息茧房”加剧了这一对立和撕裂。

《中国青年报》的一项调查显示,62.6%的人有主观恶意制裁他人的倾向,近50%的人擅自公开他人隐私、质疑当事人的道德品质。

互联网上的不少造谣和网暴行为,正是在以“主持公义”之名,行“网络暴力”之实。

近年来,这类恶性事件层出不穷:东莞一女子与外公拍合照,被造谣“老少恋”“73岁企业家豪娶29岁美女”;江苏一女子分享返乡吃草莓的视频,便被恶意评论“吃得起草莓,不简单”“KTV会所提前放假了”……

郑灵华的悲剧背后,是网络暴力的隐匿性,以及相关法规的缺位。

2022年全国两会期间,张雄等40位全国人大代表呼吁为反网络暴力专项立法,并指出网络暴力的猖獗主要有两个原因:网络匿名性的负作用、网络缺乏道德和法律约束。

造谣和网暴,成为一种常态。/《东八区的先生们》

一边是加害者肆无忌惮的网暴行为,另一边则是受害者漫长的维权和自救——

在杭州取快递女子被造谣出轨案中,受害者坚持取证、追究两位造谣者的刑事责任,最终造谣者被判处有期徒刑1年,缓刑2年;

曾经因年级第一被质疑“学媛”的牛津大学学生@朱朱 表示,自己在遭受网暴后一度感到害怕,幸好有学校的24小时热线、专业心理疏导团队,及时给予了她相应的帮助。

坦白说,从近年来的案件来看,当事人普遍具备维权的意识和能力。但要遏制这种不良风气,只靠当事人的坚持是远远不够的。

正如全国人大代表鲁曼所呼吁,目前网暴违法成本低、维权成本高,应在立法上加大对网暴事件中施暴者的惩治力度,同时加强平台事先审核责任,通过对图片、文字、语音等进行识别,过滤显而易见的违法侵权信息。

直到生命的最后一刻,“郑灵华”们依旧没有放弃讨一个公道。维权或许可以召回一定的补偿,却无法弥补对当事人心理上的伤害。

面对质疑,郑灵华曾写下这样一段话:

“粉色真的适合所有人,任何人也不应该被色彩所定义。有生之年,我一定会把红橙黄绿青蓝紫的人生和发色都体验一遍。”

而我们的社会,不该让这么小的愿望都无法实现。

===============================================================

三亚春节实录:物价飙升三倍,海南人消失了

假期结束了,依旧想念挤到爆的三亚

假期结束了,旅行也结束了。

一周多前,黄小英时隔3个月再回到三亚,她发现连星巴克也要排队了,她站在身穿艳丽衣服的游客之中,眼见队伍从柜台延伸向门外,“星巴克最终还是被排成了蜜雪冰城的样子。”这里是春节前夕的三亚,人潮汹涌。

过去的一个多月,得益于防疫政策的放开,三亚重新被打上聚光灯。热浪拍上海滩,几乎人人都能感受到。每隔几天,三亚就会成为各种新闻的背景板。从“阳康”到春节,这座海滨旅游城市像它的阳光一样普照着向往大海的人们。

但它有时又是难以亲近的。在徐闻港,那些渴望捧起沙子的人们堵了一天一夜才得以望见岛屿。上了岛后,涨价的民宿、机票让人感叹快乐的奢侈。有人在免税店前斗殴,有人在钱包瘪后逃走。

现在,一个憋了三年迎来的海边的春节临近尾声。当人们回望这个拥挤的城市,和在城市里度过的节日,就像是回望一场梦。人们短暂地痛恨它,又长久地迷恋它。三亚如此不朽。

一

游客挤满三亚,海南人消失了

精神故乡也消费不起了。

当陆婷回到一年前海滩边的一家网红餐厅时,发现餐厅被围得水泄不通。她熟悉这里,去年3月份她来到三亚时,这家餐厅几乎没有人。她排了10分钟的队,终于进入到了餐厅,扫码打开菜单,一杯杨枝甘露已经35元,小吃拼盘直接飙到了88元一盘。她心里不太舒服——那个从前怎么拍怎么有的二楼观景台的位置早已被人占领,后面还有人等着。

她又去了趟南山寺,去年来的时候,摆渡车20元一位,现在涨到了35元。过去100两个的祈福点灯,如今300两个。她还是心诚地购买了,祈福这件事,钱越多越好。

在鹿回头,拍照的地方在路边,车辆一辆一辆地驶过。陆婷想要照相,发现根本过不去。

海滩上的人群

去年12月5日,三亚解除对省外来返人员的分类管理。没过几周,三亚的海滩上就躺满了“阳康”的人。还有人说,这里聚集了来自全国各地的毒株。这趟旅行本是勇敢者的游戏,但没能按耐住大多数人的步伐。

今年1月13日,来自河南的陈林和父亲从郑州自驾,前往几千公里外的三亚过年。疫情以前,舅舅和父亲相继在三亚买了房,“在三亚一起过一次年”成了家人的心愿。但很长一段时间里,房子只有姥姥居住,今年,政策放开,一家人终于有了在异地团聚的可能。

但路途艰辛程度超出想象。经历30多小时的车程后,陈林和父亲抵达广东。陈林因为有事与父亲分头前往三亚,父亲开车,自己在几天后再乘坐飞机,本想着离三亚已经不远,却各自经历坎坷。在徐闻港,父亲经历了大堵塞,整整堵了一个夜晚和一个上午才登上船。18号,陈林从广州飞往海口,这场短距离飞行花费了1600余元。

贵是许多人的感受。1月初,东北人胡彩丽从辽宁自驾到三亚。进入海南岛,陵水是个明显的分界点,一切美景都开始明码标价。靠近好的海滩和景点的酒店至少都一千元起步。进入三亚更是消费不起。她本想在三亚呆半个月,最后只呆了两天就离开。每天早上一醒来,迎着海风,她就开始思考躲到哪个地方人又少又便宜,啃着海鲜,她想念起家乡东北的美食。

更早一些到来的游客,能明显感知到价格的变化。北京工作的思林是第一批来到三亚的游客。三亚是她计划已久的旅行目的地,她没事儿就爱看酒店和飞机票。放开后第二天,她顺利买到往返2000元的机票,和朋友飞往三亚。最开始,她订在三亚市中心的酒店,600多元一晚。后来她们改了主意,想换一间有漂亮花园的酒店,结果接到了前台打来的电话。“你们可要慎重考虑,如果现在退订,再订的话酒店价格就要翻倍了。”

贵的不只有酒店,还有机票。去三亚不是问题,但回来就没那么容易了。1月中下旬,黄小英花1200元能从深圳飞到三亚,但年初五、六的机票则显示5-6000元,有高者甚至飚到8000元以上。春节之前,黄小英说自己只能等航司放票,否则要花6000元回去上班。

海滩上的游客

有时,人们花了钱也无法获得体验。陆婷前后去过四次三亚,免税店的人从没有像今天那么多。春节前,奢侈品店门前排起了长龙,小孩在商场四处飞奔。因为堵车,从前1小时20分钟左右的路程硬是拖到了2个小时。回到三亚以后,黄小英发现连停车位也不好找了,听保安说,小区住户有1200多,入住率只有一半,但停车位却被占满了。她猜测是外来的游客停进了小区的免费停车位。

游客挤满三亚。有意思的是,海南人几乎消失了。陆婷和陈林都发现了这件事。“在街上你可以听到湖南话,四川话,东北话甚至新疆话。”在三亚可以看到全国各地的车牌,但“琼”却不多见。海南人去哪了?或许被“淹没”了。

二

没有人不爱三亚

对于一些人而言,“三亚”这两个字是一种“直觉”。当他们选择远行,选择大海,没有一座国内城市,能比三亚更快地涌上脑海。

去年12月,东北人胡彩丽决定给自己放一个50天的长假。之前,她每年都会出去旅游,但疫情三年,胡彩丽再也没能走出东北。

去年年末,小镇陆续出现阳性病例,“大家都不敢出门了。”商店陷入冷清,大部分人都选择关门停业,胡彩丽也算了笔账,如果关门的话亏的只是房租,不关门的可要付人工水电,索性放假到正月十五,趁着放开,好好出去弥补一下丢失的远方。

她要沿着东部城市向南,最终前往三亚。理由很简单。这座城市温暖,还有大海,过去几年,无数的东北人已用行动规划了一条“迁徙路线”,在寒冷的冬季,去到那里就有温暖的气候,沙滩和人群,甚至还有乡音。预算是五万,在春天到来前,胡彩丽出发了。

三亚的海边

在人们心中,三亚首先是一座休憩地。去年年初,从教培公司被裁员的黄小英从北京离开,回到河南老家呆了一个月,她被焦虑困住了。三亚就这样从脑海里浮了出来。父母早几年在三亚购置了房产,黄小英飞去散心。

那时候的三亚几乎没什么游人,疫情一轮又一轮,交替着爆发。沙滩上只有零星的游客。大多数时候,黄小英就迷茫地走在沙滩上发呆,来治愈自己被行业碾过的焦虑。

在这样一座旅游城市,没有旅游业的时候一切都是慢吞吞的。大多数三亚人九点上班,中午十二点下班,下午三点上班,晚上六点又下班了。拦也拦不住。寂寥的海滩上,没有人能打乱这种时钟。三亚是特别的,黄小英说她去过很多地方,但没有一个地方和三亚一样天空一直是蓝色的。“有可能是心理作用。”

对陕西人陆婷来说,这种感觉更甚。她热爱三亚,说三亚是自己的精神故乡,她从事物流销售行业,经常需要在全球各地飞,但没有城市比三亚更能吸引她。几年来,她前后去三亚四次。这座城市让她感到自由,所有的人都那么放松。

她还记得去年三月来到三亚时,躺在后海的沙滩上,看一个爸爸穿着泳裤,妈妈穿着比基尼,牵着小朋友在阳光下散步,在这里,把肌肤裸露出来像是呼吸一样自然和大方。她还见过一个老人穿着泳裤牵着狗在海边散步,她觉得美好,在这个与海共生的城市,人们无论多少岁都可以展示自己。

三亚的风景

三亚本就是一座轻松自由的城市。但因为疫情,人们对三亚的思绪经常暂断了。黄小英还记得去年秋天离开时,凤凰机场一个人都没有,到了T1航站楼,她怀疑自己是不是打车打错了位置,回过头问师傅,“这是T1吗?飞国内?”“就这一个航站楼!”

机场大厅空空荡荡,一个工作人员凑上前来拿着表格询问黄小英,“你觉得机场还有什么可以改进的吗?旅游业还可以怎么改进?”黄小英有些感慨,面对少人来岛的局面,三亚真的在认真对待。但有些事光靠努力怎么够?

陆婷也清楚记得,去年三月在西岛,看上去新建没多久的民宿也要拆迁,工人们从房子里不断地搬出家具,房子玻璃上贴着“出售”。“没有人知道疫情会持续多久。”那时的三亚是有些落寞的。

三亚海边的游客

但三亚更像是某种风向标,它并不一直垂头丧气,只要有机会,它就会抓住。

就在不久前,黄小英接到了一通电话,来自在三亚做民宿的朋友,告诉她现在的民宿价格已经涨到了原先的3-4倍,她聊过一家涨的最多的,从300多元涨到2000元。

她在三亚有好几套房子,选了一套决定做民宿,装修都已经完工了,但因为疫情迟迟没有开张运营。现在,回热的旅游业,让她开始重新考虑那套闲置的民宿。

如今疫情放开,人们又想起了这里。

1月初,陆婷接到一个去三亚谈的项目,临近春节,她打算在三亚当地过年,还让爸妈一起去,他们在西安,过去三年被封控了好几回,一向传统的老一辈也听着“外出过年”的计划动了心。在机场,她仔细观察了登机口的人群,飞往三亚的人最多。她捂了捂自己的退烧药,安心跨上了飞机。

在海边待到秋天,黄小英接受了新的工作,前往深圳。三个月后,她休年假,再次回三亚。离开的那架飞机上全是空座位,回来的时候,飞机载满了乘客。

三

假期过去了,

我还是想念遍地都是人的三亚

冬末,三亚的海边又拥挤了起来。这个春节也因为人们的到来发生了一些变化。

对于习惯在三亚过年的人们来说,这个春节并不好过。1月10日开始,黄小英给各个饭店打电话,但一桌年夜饭的价格要么飙升到好几万,要么就是被订完了。“算了,转念一想自己做。”她去了海鲜市场,十只草虾卖300多元。光年夜饭那晚,一家六口人就吃了5000多元。

后来的几天也如此。出去玩一趟太累了,黄小英想带家人出门吃,第一家饭店是卖羊肉的,一斤羊肉卖300多元,“去年也才100多元”。换到第二家饭馆,饭馆已经被订满了。到了第三家,卖乳猪的,3斤多的小乳猪卖到1600元。她转念一想,算了,回家凑合做吧。“感觉商户们都下了决心要赚回前三年的钱。”

因为拥挤的人流,黄小英和爸妈每天都早早出门散步,下午2、3点就“躲回”家里。好久没见姐姐和弟弟,大家坐在沙发上聊聊天,放开后的春节就这样过去了。好在三亚的空气依然新鲜,她依然能摄取到一点能量。她每天看三次购票页面,也终于在假期结束前抢到一张1386元的回程机票。

思林拍下的海滩

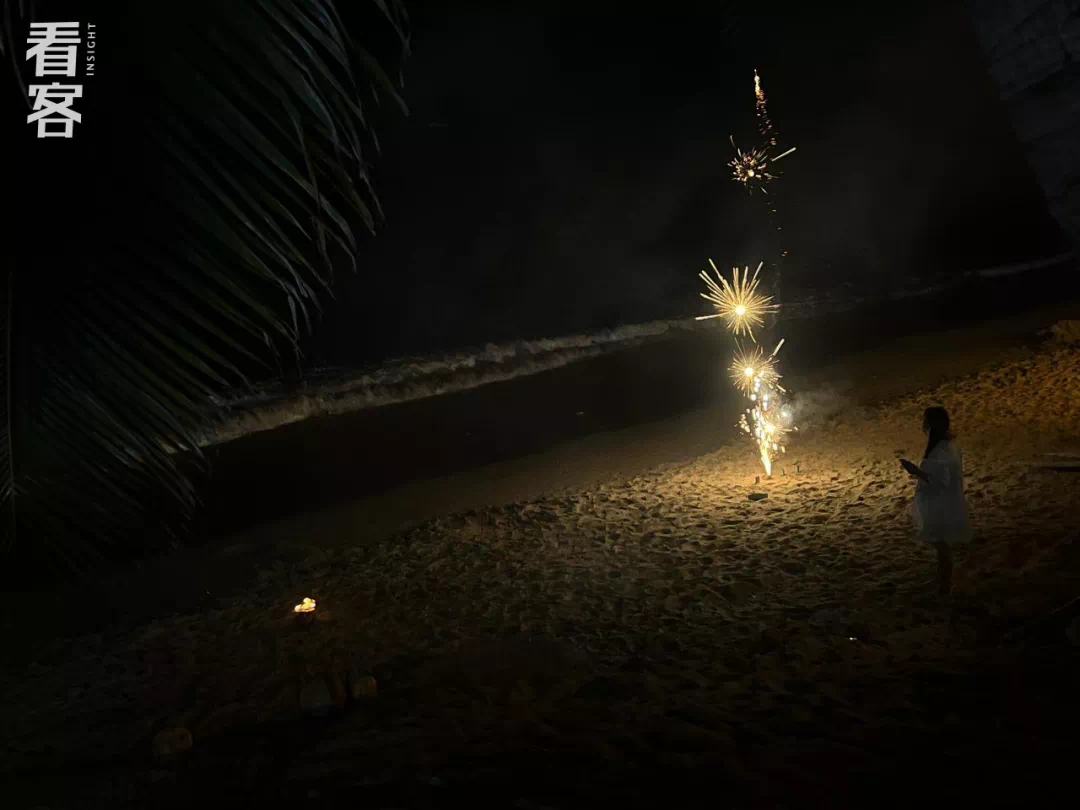

也有人在这场拥挤里掌握了呼吸权。1月初,思林的旅行和别的旅客不太一样。她没有花太多钱,在三亚最爱的活动是慢悠悠地等公交车,然后慢悠悠地坐公交车。她们在市中心住了没几天,就去了西边一个比较偏僻的民宿。她没给自己制定任何的计划,随意地踢沙子,吹海风,碰巧赶上放烟花然后驻足,这就是她新一年的开始。

她敏感地察觉到,一些感受正在回归到肌肤和发丝。有几天三亚的天气不太好,下午总是阴森森的,她就专程早上爬起来和朋友坐在阳台上坐着吹风,晒太阳,到中午去吃饭。她说这种感觉很熟悉,2016年,她人生第一次出国,在欧洲交换,间隙时间里穷游了欧洲好几个国家,意大利的五月燥热明亮,老建筑室内阴暗,风从外面吹进来,带着夏天黏腻又暧昧的味道。现在,她在三亚闻到了这个久违的味道。

思林在海边看到的烟花

尽管一切都变了,但陆婷依然能被这个城市唤起新鲜感。春节前,她在餐厅订好了菜,三口之家一共800多,送到酒店。她依然喜爱这座城市。躺在椰梦长廊,看着傍晚的天空和云彩一点点像水墨一样交融在一起。身旁一家三口正在拿沙子垒城堡。

她突然觉得,人多有什么关系呢?只有人多才能够回到什么也不想的日子。才能忘掉自己的存在,感受这个有点喧闹的旅游城市。

陈林自驾回郑州的路上

这场异地度过的春节,最终是值得而且特别的。三亚的烟花放个不停,陈林说,他感觉年味比以往还要重。大年初三,他和父亲交替开了30多个小时回到郑州。拖着疲惫的身躯,他进入了梦乡,一场昂贵又团圆的梦就这样结束。

他对这个特别的春节有点不舍,在海边,他看到人来人往,潮起潮落,赶海时,温暖的海水冲击这脚踝。年轻人们都知道,这是春天的信号。

作者 卢鱼 | 内容编辑 何晓山 | 微信编辑 李心意