千万彩票意外砸落,“命运越改越差了”

文 | 周航

编辑 | 王珊

剪辑 | 沙子涵

如果不是因为中奖,姚敏肯定不会引起关注。他太普通了,人生行至中年,依旧干着最基础的体力活,一桶纯净水38斤,左右手各拎一桶,他一口气能提上五楼。

他长着一张标准的陕西人的国字脸,很胖,黝黑的脸庞像装水的袋子一样垂下来,每次呼吸都会发出打鼾一般的沉重声响。除了力气,唯一拿得出手的是象棋,比普通人多算一两步,在街头能指点江山,在一些县市比赛拿过名次。

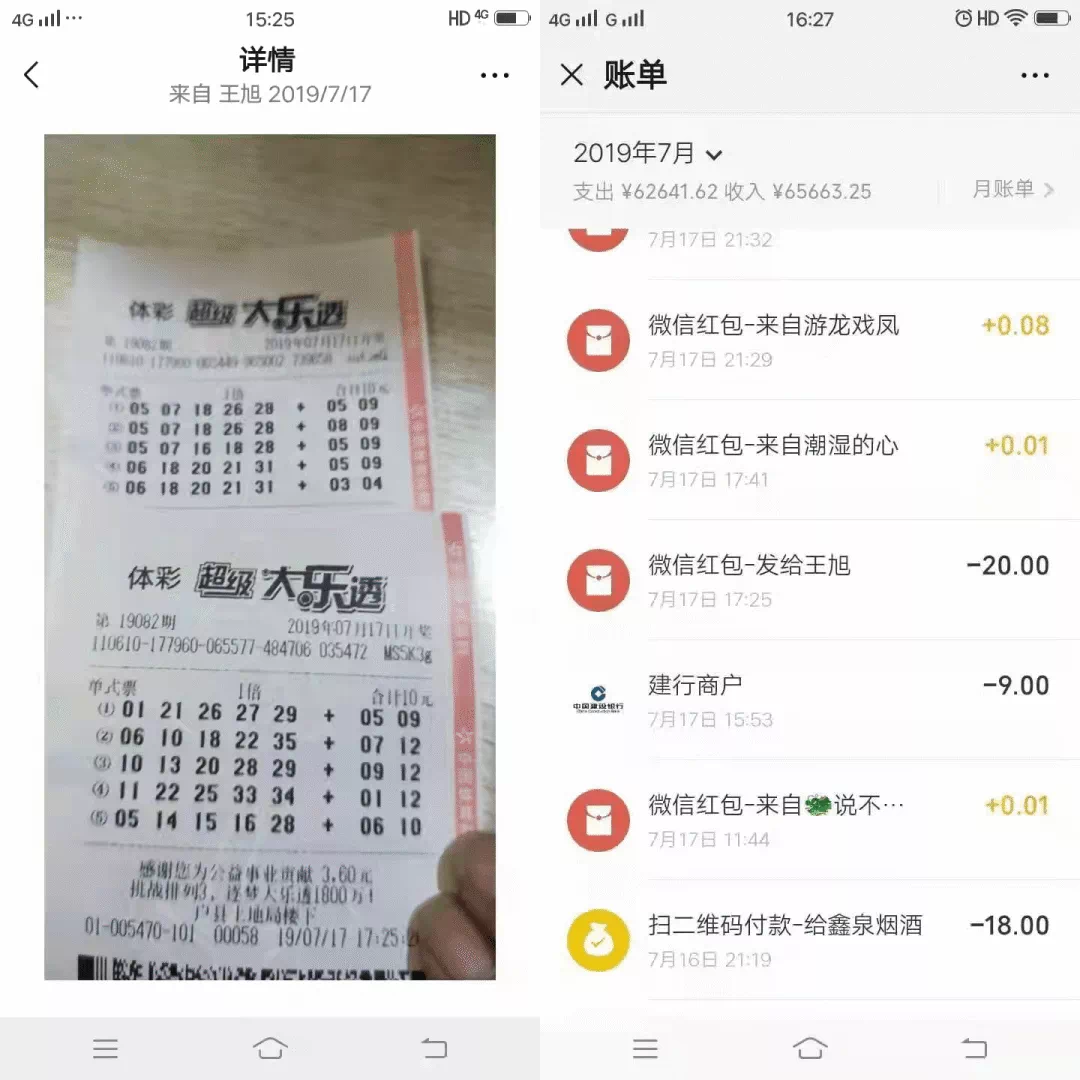

中奖那天,原本也是个普通周三,水站老板车牌限号,活不忙,姚敏中午去了朋友家下棋。傍晚,想起彩票还没买,给店主王旭发去20元红包,注明“机选大乐透10”,随即收到两张彩票的照片。

但2019年7月17日这天,姚敏真被“劈中”了。

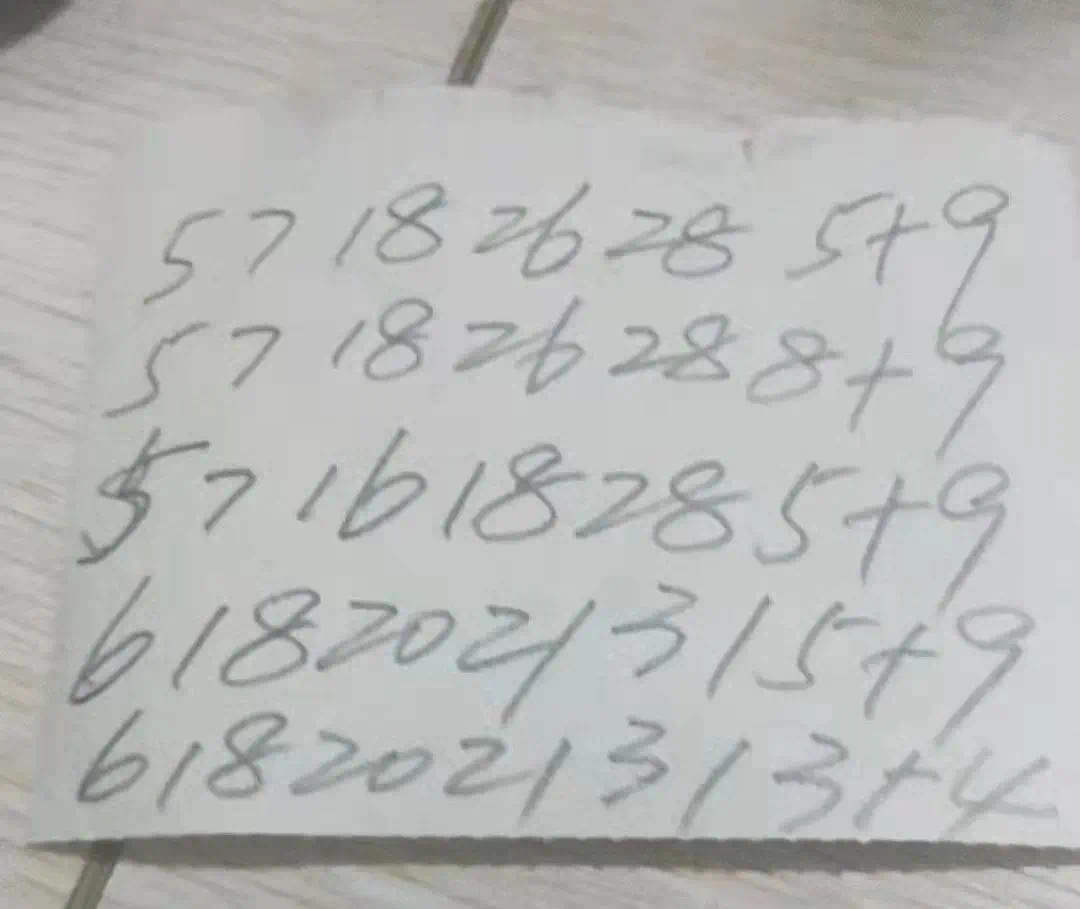

晚上8点半开奖,姚敏正和棋友吃饭,刷朋友圈,看到中奖号码:“06 18 20 21 31 | 03 04”。分毫不差。他心脏几乎都要跳出来,表面依旧不动声色,匆匆离席,骑上电瓶车,冒着雨就往彩票店赶。

多的时候,姚敏一天要送上百桶水,一个月挣两三千块钱。这笔巨大的财富会是他八辈子都挣不来的钱。对他来说,放银行的利息都是天文数字。

没几分钟,他就到了彩票店,店主王旭不在,只有他母亲在看电视,她拿来一叠彩票,没找到他在微信下单的那张,又一叠,还是没找到。

此时,王旭正在几公里外的村庄喝酒,接到母亲电话询问,他一头雾水,说再找找就挂了。电话又打来,他不耐烦了,“能中多大个奖”——这一点得到姚敏证实。

那是姚敏留的小心思,他没说中了一千万。许多个电话后,晚上10点多,姚敏终于等来王旭。王旭将他拉进里屋,开口就说,“彩票发错了哥”。

姚敏当时就懵了,站不起来,脸色惨白,不停要求倒水。王旭记得,姚敏不断说,自己高血压180,如果拿不到彩票,可能会死在这。

那晚,彩票管理员郑少伟也在,王旭叫来的。姚敏说,郑少伟证实了王旭说法,“说这么大事,他骗你要坐牢的。”

争执到夜里12点,没个结果,姚敏回了家,整一宿没睡着,反复想,来回想,“要么是他骗我,要么真的拍错了”。

第二天,姚敏相信了“拍错”的说法。当期,西安出了两注头奖,姚敏说,王旭告诉他,那是一个人中的,下午一点多出的票,还从店里拿出了手写原件。

姚敏收到的中奖彩票图片,出票时间被遮住了,但五组号码确实不像机选那样随机,有明显重复和规律。更让姚敏没法怀疑的是,王旭有郑少伟背书,“人毕竟是个官。”

于是,这天上午,郑少伟见证下,姚敏和王旭签下一份协议,后者赔偿15万精神损失费,付了7万,剩下打了欠条。

签完协议,姚敏去了市区,在体彩管理中心,得知中奖彩票确实下午一点多出票,当时他还被工作人员怀疑伪造彩票,想要冒领。这回他彻底认了。

但仅仅一周后,姚敏开始转而相信,自己“被骗了”。

彩票店是个能看到人性的地方。王旭见过许多人走投无路,来这里最后一博。

曾有个生面孔,第一天买了四万彩票,第二天又买了十万。“高频彩票”每十分钟开一次奖,也是选数字,那个人整日注视屏幕,刷信用卡套现,不断跟注、加倍。王旭以为遇到了“大户”,递整包香烟,管午饭、晚饭,大户临走又买了7000元彩票,说好第二天付钱,却从此消失不见。

靠彩票逆转人生,似乎只存在于电视剧,现实中王旭只见过这样最后一博失败的人,有的欠下几百就“跑路”,他在网吧碰到过其中一个,想要追债,“找到也没用,他没钱。”

有的晚上,没有客人,王旭自己花钱,把店里所有即开彩票刮了,“停不下来”。最多一天,他也买了两万多彩票。十多年了,从没中过大奖,最多一次9000元,“都没交过税”。

两年半前那个周三,王旭记得很清楚,那天中午他来到店里,一个打工模样的中年男人坐在沙发上,瘦瘦小小,看起来50岁出头,写了很久,最终递过来5组号码,要求加注——每注彩资从两元变三元,头奖从一千万增至一千八百万。

王旭打太快了,忘了加注,他没告诉对方,将错打出来的彩票放进了抽屉,重新复制一张同号彩票,这回加了注,递了过去。

彩票站不乏出错,因为没按时跟注,王旭赔过钱,因为丢彩票,也赔过。有时,失误还可能带来回报,比如多打一场球赛,恰好蒙对,奖金从六千变成三万,得奖者笑着取走彩票,塞了王旭两包烟作为答谢。

那张错打的彩票,王旭说,下午两点多表哥高军来店里,他卖给了高军。但高军把彩票和打火机、香烟都遗留在了店里。晚上8点停止投注,他开车去村里喝酒,将它们一并送还。高军也在饭桌上,至于他何时得知中奖,反应如何,王旭则说记不得了,“当时只想着赶回来,处理这个事。”

(注:法院没有认可上述王旭将彩票出售给表哥的说法,判决书上说,“不能提供相应的证据证明双方购买彩票的过程。”)

问题是,如果已经卖出,那为何在下午5点多,他又将彩票拍给了姚敏。

此前接受采访、在法庭上,王旭都说,他将“机选大乐透10”理解成10元,多的10元,“我认为是还账”。这一说法当即惹怒了法官,“我们也都不是三岁小孩了。”

王旭今年40岁,看起来还像个小伙,一米八个头,只有120斤,脸颊瘦得像个倒置的梯形。坐在彩票店门口的小板凳上,交谈中他总是盯着地面,不停叹气。

“这个逻辑确实我自己都想不通,有时候我反复问自己,包括有时候我问我老婆,你说高军这张10块的票,怎么会发给姚敏,你说我故意把这张票卖掉,为了多挣这10块钱,有没有这可能?只有我自己知道对吧,但现在我自己都不知道这个票到底咋回事,哎。”他说。

王旭的顾客里,姚敏太普通了,大概中奖两年前,姚敏来这买彩票,几乎每期超级大乐透都投,10元或20元,这么小金额,赊账也常有,有时第二天就补上了,有时还要催几次才给。

在这之前,他们甚至没留彼此手机。但接下去两年半,他们却成了彼此的仇敌,并因此相信更清楚认识了对方。

是在中奖一周后,姚敏开始相信,他“被骗了”。新闻里,1800万大奖得主说,自己没有中另一个1000万,但当他找到王旭时,后者却否认说过了“是同一人中了两个大奖”。

曾经,姚敏觉得王旭“人挺好”,现在恰好相反,认为对方狡诈,甚至狠毒。

姚敏通过朋友找到律师喻胜修,后者申请调查令,确认领奖者叫高军,其实是王旭表哥,这更坐实了姚敏的判断,而那份赔偿协议根本就是陷阱。

官司并不好打,姚敏的代理律师喻胜修说,那段聊天记录,当初签完赔偿协议,应王旭要求,姚敏删掉了,虽然保留了截图,不足以成为直接证据。

喻胜修曾代理2004年陕西宝马彩票案,当年轰动全国的案件,一个小伙刮中特等奖宝马汽车,但被怀疑是假票,意外牵连出一桩蹊跷、复杂的作弊案——除了当事人,另外三个中宝马车的人均是外包商找的托。

因为警方迅速介入,当年的案件进展很顺利。但这一次,彩票归属存在争议,警方并没有立案。高军领走彩票数天后,2019年9月9日,姚敏正式起诉王旭夫妇、高军等,要求判决彩票归属自己。

令喻胜修颇感意外,王旭当庭自己承认了发过那张彩票图片,最大的困难就这么轻松解决了。

王旭压根没想过官司会输。他只是聘请了当地律师,律师告诉他,“一个是机选,一个是手写,时间也不一样,不可能输。”至于本案第三人,领走奖金的高军,则从头到尾没有出现,仅委托律师出席。

最初,这是一起彩票确权案件,但之前达成的赔偿协议成了麻烦,于是双方又开辟新的战场。

王旭后来说,这本该是他最好的翻盘机会。那份协议没有胁迫,甚至是姚敏主动要求的赔偿。但他也没有太认真应战。他说自己读书时就“心大”,因为被同学带着打游戏,没钱交考试费,甚至没参加中考。

最终,法院给出的判定是,当时时间短促,双方地位和信息不对等,“此形势下姚敏不足以作出理性判断”,“协议内容显系超出合理分析,有违日常生活经验。”

期间,王旭曾换了市里的律师上诉,试图挽回败局,还是没打赢。

今年5月14日,确权案也迎来一审判决,鄠邑区法院确认中奖彩票为姚敏所有, “双方交易合意已经达成一致且符合此前交易习惯,王旭理应依约交付彩票。”

王旭老家位于靠近山脚的村庄里,最近他家的猕猴桃树要剪枝,王旭母亲从地里回来,眉毛上还挂着泥。对于案件,她说自己只知道那个夜晚发生的事。除了忙地里的事,她现在也依旧在发楼盘传单。

王家的两层楼房建造于十年前,外立面和里墙都很干净,一楼的厨房也崭新、整洁,王母和王旭都说,半年前家里装修了,也就整了这些,花了四万,活还没干彻底,“还有两万没给。”

●王家所在的村庄 周航 摄

王旭是家里唯一的儿子,初中毕业他去当了兵,回来后跑过出租、开过货车,十年前,从一对老夫妇手里盘下两家彩票店,从此它们像一座小小的金矿,源源不断供给他财富,中奖前一年,它们各自卖了两三百万彩票,按7个点提成,他挣了四五十万。

但王旭花钱也多,总大手笔和人喝酒、唱歌,他说,2017年欠下的赌债到现在也没还清。他打开手机,里面微信借钱三万额度,只剩一万二。还欠着很多信用卡、外债。手上也有很多别人的欠条,他打开相册展示,加起来得有几十万,“现在都要不回来了”,催债也没用,还有人在电话里暗示,“你都这么有钱了。”

二审开庭前,双方曾有最后的和解机会。姚敏接到了法官电话,说王旭愿意“拿出四百万以上,五百万以下”,结束这起纠纷。王旭确实希望和解。但他否认了金额,说自己当时说愿意给“比如300万”。至于这个钱怎么来,他说, 2014年买的县城房子现在能卖140多万,剩下的“可以想办法。”

王旭不想官司再打下去了,开次庭就几万,再打下去,标的越来越大,他不敢想还需要多少钱。更重要的,他的金矿,两家彩票店,现在“只够付个房租。”

彩票行业的好日子过去了,最来钱的“高频彩票”已经全国下架,对王旭来说,中奖风波同样影响巨大,毕竟这是个依赖信誉的生意。那家出大奖的体彩店,他半年后就关了,店铺转给了卖电动车的。剩下一家福彩店,如今也生意萧条,上个月卖了2万2千,还算多的。12月上旬的一天,到傍晚,他卖出50块,挣了三块五。这两年,他干别的也都不顺,投钱买了设备租给工地,收不上款,也没心思管。

二审前,王旭也试图直接和姚敏沟通,有一次,他在路边看到姚敏在看人下棋,主动下车打了招呼,还有一次,酒后他给姚敏打了通电话。姚敏录下了这段二十多分钟的通话,王旭多次表达了希望坐下来谈谈,有些话听起来很激烈,他说“我有心机,把我全家死完”,乃至“官司打输打赢无所谓,要钱没,我可以拿刀子把你屋人全部杀了,我可以做到这点。”

这句在姚敏看来涉及人身威胁的话,王旭说他完全不记得了,如果说了,也是酒后的胡言乱语,在他的印象里,“我感觉两个人聊得还挺好。”

“本来应该是好事对吧,那张彩票最早是因为我打错了是吧,相当于我把这笔意外的财富分享给了你们。”不仅仅是姚敏,王旭说,表哥高军也不愿意坐下来谈,他不理解事情为什么走到这步。

即使有法官出面调解,姚敏也拒绝了。这个表面上看起来老实憨厚的中年男人,也有着内里的隐忍和果决。他用一种坚决的口吻说,“(税后)800万都是我的,我为什么要答应四五百万。”他身边要好的朋友也支持他坚持下去,“都走到这步了。”

最终,双方再次在法庭见面,今年10月28日,西安市中级人民法院终审判决,这张彩票归姚敏所有。

如今走在路上,王旭觉得自己像个犯人,总会默默低下头。曾经他总招揽战友和朋友聚会喝酒、唱歌,现在却接不到什么邀约电话了,很多人好像刻意躲着他,“划清了界限”。

鄠邑区由两个县合并而来,在这座40多万人的小城,但凡用智能手机的人,几乎都知道这桩案子能说上个大概。只是细节总是失准,有人说,“钱已经给了吧”,还有人说,“是中了三千万吧”。

今年,王旭女儿在玩手机,彩票案新闻弹了出来,他女儿说,“这事还没结束么?”王旭说,女儿从没主动问过这事,大概不会受影响,但转念他也会想,女儿可能是不敢问。

王旭比姚敏小一岁,他们女儿同初中、同年级。有次不经意,王旭听女儿说,她和朋友去穿耳洞,路上碰到了姚敏女儿,朋友说,“她爸在跟人打官司呢”,王旭女儿则说,“她爸在跟我爸打官司呢。”

这两年,王旭无数次回想过那个周三发生的事。如果那天他父亲不去医院复查还在看店,如果他当时错打了一个号码,又或者下午就有人找他去喝酒,那这一切都不会发生了。这两年,他总是做梦,早上迷迷糊糊,还以为发生的事都是梦中,眼睛一睁,发现是现实,“1000万的官司砸在我身上了。”

那个周三后,一切都变了。只有彩票还在买。有几注数字是家人生日,买了很多年,继续跟着。还有那个中年男人写下的五组号码,除去中奖的,他会买。

“我就想看这个人,这个票,带给我的运气是好还是不好。”他抖动着手中的彩票说,但至少现在,他说,“我的命运越改越差了。”

赢了案子的姚敏也仍然高兴不起来。他依旧没拿到钱,官司只是确认了彩票归属他,但钱早被领走了。姚敏认为,王旭、高军、郑少伟等人合谋欺骗他并盗领了奖金,11月18日,他去了派出所,以自己被王旭等人诈骗为由报了案,鄠邑经侦大队受理了报案。

王旭接到了调查的通知,11月下旬的一天,他从派出所出来,心思很乱,朋友一直打电话邀请喝酒,他赶过去路上,差点就被撞死了。

他展示了监控视频,当时他的车转弯进大路,一个巨大的黑影笼罩了过来,是一辆卡车,从旁边挤了过去,将他一边的后视镜、保险杆全部撞落。再多开出半个车头,他可能就被撞瘪了。回了家,他没有劫后余生的庆幸,而是对妻子说:“它把我压死了多好,这个事也就结束了。”

对姚敏来说,过去两年多的时光也是不忍回忆的。他甚至不愿意谈论如果拿到钱准备怎么花这样的话题,“因为我没拿到钱”,如果一定要说,那第一位的会是,“改善孩子的学习条件。”

这是他最痛心的地方,为了这事,有阵他总是早出晚归,都没见到女儿,更谈不上关心。原本女儿成绩很好,但在他中奖之后,她似乎受了很大影响,今年中考,她没考好,比原来成绩少了一大截,去了镇上的普通学校。他的一个朋友还专门去家里给女儿做了心理辅导,“这个财产就是你家的,你爸爸是在争取他应得的钱。”

大半年前,姚敏在家里摔了一跤,伤了腰,没去医院看,但也送不了水了。他是家里唯一的儿子,父母六十多了,女儿在读书,一家五口全靠妻子,她在商场给别人卖衣服,每天夜里九十点才能回家,一个月挣3000来块。他拮据到“一分钱都不愿意多花”,12月一个上午,他去市区的律所接受采访,早上还跟朋友发消息,让帮忙充一百话费。

●姚敏曾经工作的水站 周航 摄

鄠邑区边上的村庄,姚家的两层房子建造于三十年前,只正面粉刷了白色,现在也四处剥落露出红砖,铁门两边的对联只剩上半截,飘在空中像幌纸。姚敏很少对家人说彩票的事,他的母亲甚至去年冬天村里人问起才知道,她也不敢问儿子,问了他也烦,“就说你懂个啥。”

姚敏几乎不对家人诉说自己的痛苦。过去两年多,他备受煎熬,为官司花了很多钱,都是外面借的,刚过40岁,白头发冒了出来,皱纹也多了。不仅要打官司心累,他特别气愤的是,身边一些人,甚至表面不错的朋友,还会笑话他,“怎么钱还没拿到”。

只有最亲近的朋友一直在支持他。水站的老板罗师傅就是其中一个,他也是姚敏棋友,这两年,姚敏总忙彩票的事,期间不时找他喝酒。酒桌上,开口通常是说彩票的事,有时烦恼也不仅仅于此,也关于老人、孩子,酒喝了,心情也会舒坦不少。

罗师傅眼里,这两年姚敏明显变得沉闷,整个人打不起精神,不怎么下棋了,“感觉受了创伤了”。他还变得容易激动,“情绪波动大”。他很理解这件事对姚敏的打击,毕竟这是一千万,“要饿(我)说,人还是坚强的咧,一般人遇到这事,自杀都说不定。”

当然,这两年多姚敏也不总是愁眉苦脸,酒桌上也有开心的时候,比如“下了一盘好棋”。象棋仍旧是姚敏生活里不多的亮色,谈到象棋,他那双疲惫的眼睛也会睁起来露出神色。

就像一盘棋下到残局,在赢得官司后,姚敏看到胜利的曙光。但接下去的状况,依然比他想象中要难。调查一个月后,警方做出了不立案的决定。律师喻胜修转述了警方的回复,“你们提交的材料,经我们调查没有发现犯罪事实。”接下去,他们打算提起刑事自诉,至于和解,那不在考虑范围内,“必须寻找公平。”

●姚敏在律所接受电视台采访 周航 摄

姚敏依旧要为这笔巨大的财富奔波。12月上旬一天,他再次坐在了摄像机面前。一家省级卫视制片人为他来到西安。

刚开始他情绪还很正常,甚至还有闲情开玩笑说,人家中奖都是躲起来,只有自己抛头露面。怎么买的彩票,怎么发现“被骗”,他用浑厚的嗓音一一回答着问题,语气显得还有些着急。

但当问题来到“现在回想,你觉得两年前中奖到底是福是祸?”这个中年男人沉默了,低下头,足足一分钟没说话。

“说不好?”

他湿润了眼眶,脸上肌肉也像军队集结一样全部绷了起来,“哎,说不好,说不好,也不好说。”

(文中高军为化名)

=========================================================

易小荷|消失的一年半,我和她们一起,活着

《盐镇》终于正式上架,我想是时候告诉朋友们:我前后用了一年半的时间,和她们一起,活着。并且完成了这本书。

2021年6月25号,发完《易小荷|不想告别的告别》的文章之后,有那么几天我发现自己突然炙手可热——许多朋友的慰问电话短信过来。纷纷问我需要什么样的帮助;还有热心人牵线搭桥,让我竟然有了一种可以绝地逢生的错觉。后来才发现,错觉就是错觉。我最后的一搏,变成了更加可笑的笑话(此处省略三千字)。

于是索性就真的回到家乡自贡,那几个月,并没有真正地哭一场,睡不着倒是真的。当我终于把自己安顿在自贡乡下一间河边的小屋时,我发现是如此的合适:没有一个认识的人,也就没有向任何人解释我命运跌宕的必要。推开门,目之所及,不是田地就是河水——与密不透风的高楼大厦比起来,这些让我在落魄中体验到新鲜的陌生感。

我当然想好了自己要做什么,仙市镇是我特意从备选的三个镇里面挑出来的。隔壁的王瞎子形容“划一根火柴的功夫就能在镇上转一圈”,没有书店、图书馆、咖啡馆,自然也不会有电影院,美团、盒马在这里是无效软件,当然也不会有滴滴——这几乎就是我想找的那种既可以快速切断过去,又可以在陌生感中收揽注意力的地方。

刚来的第一周,我需要和一只巨大的原住民蜘蛛斗智斗勇。在城市里长大的我,从来没有看见过尺寸如此惊人的蜘蛛,我甚至觉得它的体型,已经远超阳澄湖大闸蟹。小窗看到照片说查过资料,这张脸应该是网红蜘蛛,叫做白额高脚蛛,不会伤害人,而且还会帮着对付厨房里的蟑螂。我每隔一个小时去看,它始终敛声屏气地呆在那里,简直就是一个安静的美男子,只是石化了,和时间比拼着坚硬的程度。

有天早上起来在客厅里面接了个电话,不知道怎么迷迷糊糊地眯了一会儿,突然好像有滴水滴到胸口,然后睁眼一看,原来安静的美男子突然掉到我身上趴着,我吓得一激灵,从沙发上一跃而起,拼命把它甩到地上。此后有整整一个月,我都需要在屋子里提前确定好它的方位,再据此来调整我的行动轨迹。

除了这个熟稔的“家养宠物”,天花板上还有一群神秘的动物,总在夜深人静时分万马奔腾,当然有的时候它们的生物钟也不太准确,就会造成午饭时分开始出现骚动不安的节奏,间或传来吱吱的声音,和一些天花板缝里漏下来的大颗耗子屎。

后来我想,或许这里的生活过于安静,以至于我对生活的观察可以精确到所有的细枝末节。从前的日子远去,没有人争相邀饭,也没有商业谈判和频繁社交,剩下的只有,各种银行贷款的频频问候。也好,我索性有段时间关掉了朋友圈,让自己沉潜进入这无人知晓、无人联系的河底。

后来看书,看到有一段写郁达夫在苏门答腊的辰光,因为“忘了门牌。他在阴暗的街灯下,来来去去地找了半个年头,敲人家的门,询问张德生的住家。直到夜晚二时要离开的一小时,他才放弃了他的希望,是什么希望呢?他只希望跟一个可以说话的朋友说上一声,我要回去下,黑夜两点钟的时候,我们要赶回西苏门答腊去了 。”

也是从那时候开始,我意识到,来之前和师友讨论到“来写一本书,看看故乡小镇的女性如何生活”的想法,会是一条“茫茫黑夜漫游”的路。

居所门口有家“张羊子羊肉店”,每次路过都能看到一两只山羊,大多呆呆站定在那里,有次一只山羊四处觅食,垫起脚尖把靠墙的扫把吃了,我觉得很有趣,忍不住上去喊它一声,它立即看向我,咩了一声。

第二天路过的时候,门口却换成了一只白色的小山羊——羊肉店门口的山羊,命运早就注定了,这还有什么可说。我还是无端端有点难过,很后来我才知道,这仿佛是种隐喻——在这里,生命是如此地卑微,来去无踪。

到镇上没多久,一个女人自杀了,街头巷尾议论纷纷。在邻居曾二婶(庆梅妈妈)的茶馆里,我听到的说法是:女人顺了高铁站的几根钢筋,被监控录像拍到,高铁站报警后,警察把她带去问话,之后又去现场指认,第二天又把她带去问话,回家的路上她就跳堰塘自杀了。

我请人指路,一路带我去了那个村,离镇上大概半小时的车程。远远的就能看到逝者家门口搭起的灵棚,人们挤在门口宰猪杀鸭,吃着送别的宴席。

人群里站着她儿媳妇和亲家母,听说我是作家,女人们就开始七嘴八舌地跟我说话。她们说那个女人才50岁出头,家里一个女儿已经嫁出去,身体不好没有上班,一个儿子在上高二,又指指屋头里躺在床上的男人,“她老公身体本来就不好,现在又绝食了几天。这个家全靠她去高铁站打扫卫生那点工资。”男人呻唤起来,有人翻开被子,我看见他的面容和肢体,用“形容枯槁”来描述恰如其分。

她们说,女人起初以为只是捡了些许别人不要的垃圾,结果被派出所带过去以后,男人在隔壁听见类似于子孙后代会受影响之类的话;第二天过来传唤,不让男人去陪,结果到很晚也不见人回来。后来到派出所去问,派出所说早就开车给她送回来……

女人的尸体是在离下车地方将近两百米的堰塘发现的,我去现场看,发现去那个堰塘并不顺路,必须“翻山越岭”才能抵达死路,我的脑海里拼凑出一个勤劳简单的农村妇女,一辈子不舍得吃穿,盘大儿女,养着丈夫,突然被带去当着众人的面“指认犯罪现场”,又因为缺乏文化,觉得孩子的前途会被自己毁掉,于是就投了塘。

生命在这里被碾轧到尘埃里,大部分时候没有任何反抗。无论是人,或是猫狗。我见过一次一群孩子拿石头砸隔壁的橘猫,它吓得耳朵向后倒去,低着背脊寻找躲藏的地方,面对任何侵犯,除了躲避,它从来也没想到过要去撕咬或者反抗。那些家养的蜘蛛更是有可能随时葬身于一只拖鞋底下……它们如果最后能活下去,也许只是因为顺从了这里的生存法则。

自杀女人的女儿没有再回复,这件事也就不了之。

乡村里多的是“免费的”苦难,一个男孩在垃圾站走失,他妈妈因此变得疯疯癫癫,二十几年后这孩子才通过网络找到;一个有精神疾病的女人嫁给了正常人的老公,因为农村每天都敞开大门,很久以后才发现她被人性侵,而罪犯却是附近医院的病人;有个会计兼老师在仙市小学给大家发完奖金,第二天之后却人间蒸发;一个看上去健健康康的老太太,在地里摔了一跤之后再也没有爬起来……诸如此类。所以我后来写到:“贫穷和劫难,是家家户户的传家宝”。没人在追忆和描述的时候痛不欲生,他们不善言辞,仿佛也就不知畏惧死亡,活着就好,管它改朝换代,管它洪水滔天。

少时去美国采访NBA,后来定居北京、辗转上海,从巨型城市来到了小镇,才真正意义地体会什么叫做看天吃饭,就好像之前的生活只是一幅画面的中景,而走进这里之后,看得见颜色听得到哭声闻得到炊烟,每个人的生活都是灶台上烟熏火燎的墙画,展开来尽都盐渍斑斑。

背篼是这里的人们常用的工具,上海的超市买东西送油,这里的超市送背篼,我立即就觉得简单实用。

我潸然泪下的时刻有两次:

一次是因为王大孃,我们初相识,是我特意让她带我一起去看仙婆——住在这里的人,几乎家家户户都有自己笃信的一位仙婆,那就是他们的精神指引和唯一信仰。回来的车上,也许因为我们有了共同的经历,她突然开始说自己的老公孙弹匠是个“烂账”,玩过无数女人。更为震惊的是,之后没有多久,就有邻居告诉我孙弹匠当街打王大孃,“镇上人人都知道。”

王大孃的这一生,出生赤贫,由于没有生下儿子被老公嫌弃,老公一辈子出轨她一辈子忍气吞声,那个年代被计划生育委员会强行流产,她记得两只手死死抓住床铺的痛苦,医生先给打上一针,引产下来之后,把死婴给她看一眼。她闭上眼睛,感觉到一坨东西从下体出来了,伴随着“哇”的一声。

“当时医生打引产针的时候应该是打到脚板,没打到孩子的脑壳。慢慢扯出来之后,那个娃儿还是活的,差一点七个月,指甲都长全了,团脸团脸的,长得像我大女儿。孩子一边哭,一边拼命抓我的手臂。”

王大孃一直记得那双小手留在手臂上的温度,四十年后说起“那娃儿”都能清晰地记得“那娃儿是如何死的”。

说起这些往事的时候,她从来都没有哭过。我注意到她们在讲述个人苦难的往事时,眼神平静,浑身散发出一种木头般的呆滞,就好像水灾、火灾、大时代的劫难和伤痕累累的生活磨掉了一个女人敏感又细腻的感性触须,她的右脸颊边缘有条深邃的刻痕,那是被时间无情的斧头劈开的。

她当然不是不清楚自己的苦难,我问她记不记得孙弹匠打过她多少次,她说:“随便乱说,五百多次肯定有了……”

那一瞬间,我想起《小城畸人》——“从每个人身上望下去,都如同一座深渊。”深渊可能是水灾、火灾、雷暴、来自他人或者不知道什么样的屈辱。

我认识王大孃的2021年,她62岁了。一个一辈子在小镇生活的女人,几乎就是镇上的活字典。我想方设法去寻找仙市镇的地方志,并没有什么结果。所谓的仙市古镇介绍里面,写的全是名胜风景。

王大孃说她忍受了几十年都是为了子女,对于未来她也没有任何远大的希冀,只是将来有一天百年归老的时候,她的女儿能为她写一篇关于她的一生。

而她一直活到老年,也就是2019年,还是因为老公被人砍杀,她冲上去救了他,才得到了这一生中他唯一给她买的礼物——一双鞋。

还有一次则是因为陈婆婆,在这里呆了快大半年才得以认识她。“陈婆婆”这个名字在镇上无人不知无人不晓,她们都说她很会做那种生意,并因此被判过刑(监外执行)。认识之后,过了很长的时间她慢慢打开心扉,才拼凑出来她完整的一生:她历经四嫁,却从未领证。她用容留卖淫的钱养大了六个孩子,给每个儿子都买了房子,而她这一生,连一张属于自己的床都没有。

她没有文化,只能做一些小生意:卖过胡豆,凉水、花生、茶水,最后受人指引,把茶水店变成“猫儿店”,因为她觉得“反正床铺也困不烂。”我记得她翻开厚厚的垫絮,给我看属于她的床,那就是几根木板凳,她也跟我说之前小姐和嫖客们睡过的床给扔了——我不知道她是不是下意识地觉得自己“不配”拥有一张真正的床。

有饭吃有床睡,能被人珍惜和重视,这不过是身为人最基本的要求,而她们和生活在这片土地上的橘猫、黑猫、山羊没什么区别,她们只是活着,这也就是托举她们在这块土地上的,唯一的意义。

这里的女人个个都勤劳善良,赶场的时候能看到她们仿佛被生活压弯了腰,曾经想做一个镇上女人的背影图片展。

那天早上起来,从北走到南,从东走往西,最后停留在码头,看着100多米宽的釜溪河和古镇对面的村庄,最后的摆渡人吴长生还在河上,两只桨相互交叉,每天早上6点一直到下午五点半,一个月20天,来回摆渡,把河对面的村民送往镇上,把镇上的村民送回村里。

我去过一次摆渡人的家,普通的两层小楼,只有厨房安装了几片透光的亮瓦。屋子外面,被村里仅剩下的农田包围着。

吴长生是45岁来做摆渡人的,退休之后又被航运公司返聘。冬冷夏晒,从此岸到彼岸,如此生活二十年。他肯定不知道西西弗斯,如今河上有桥,桥上有路,只是要绕很远。“有些老的又不会开车,如果不摆渡,他们怎么办?”

我站在不知来处的田地里,头一次感受到四季的分明,大自然轮转的颜色,甚至是味道的差异。

在镇上的一年多,我和数百人聊过,请她们吃饭,参加他们的婚宴坝坝宴,看他们做葬礼的道场,甚至和她们一起去请仙婆,尽一切的可能成为她们当中的一员,感受她们的感受,并从中“打捞”出来十二位女性的故事作为切口,90岁的陈婆婆(1932年)、63岁的王大孃(1959年)、59岁的钟传英(1963年)、50岁的童慧(1972年)、40岁的黄茜(1981年)、37岁的曾庆梅(1985年)、35岁的梁晓清(1985年)、35岁的陈秀娥(1987年)、26岁的詹小群(1996年)、17岁的黄欣怡(2005年)。她们的生活细节几乎涵盖了几十年以来整个小镇的历史,每一个人的故事都是如此惊心动魄,以至于我在写作完成之后,感觉耗尽了自己全部的心力,写下这些竟是如此费力。

这方圆几里之内,我已经见识到了那么多形态各异的生命,不分高低贵贱地活着,在盐镇,人们拥有的,只有这条命。

夜幕降临了,透过家家户户敞开的大门,能看到小镇的人围坐在木桌前,拿起筷子,认真吃饭——那就是我这样的人在遇到生活的重创之后,最不擅长的。