私人史|梁晓燕:良知的旅程

梁晓燕/口述

丁 东/采写

我1971年上了上海四新中学。当时上海是初高中连读,上四年。在我的中学阶段,我感到,我们这些做过红卫兵小头头的有一个特点,就是能力强,责任感强。我后来在大学里教书,就感到现在大学生所有的事都离不开老师。我很清楚,他们能做事,只不过没有机会让他们做。我从小学就独立工作。我一进中学就做了红卫兵团长,几乎没有老师任何帮助,所有的工作都是我们自己做。

有一个暑假,我们100多同学到外地学军30天,没有一个老师,和外面打交道全是我们自己。当时不过十四五岁。一个人的潜力其实是无限的。潜力的发挥和环境关系非常大。现在的孩子从小学开始就没有可能施展他除了学习以外的任何能力。所以在大学里我很放手。我对中学阶段的一个好印象,就是最充分地调动了我所有的能力。工作以后,我感觉,我的能力只是在一个方面发挥,在另一个方面就被抑制了。

当时教育非常不正规,教师动辄得咎,学生无理取闹,红卫兵充当了工宣队和教师之间斗争的工具。工宣队要在教师中拉一派打一派,就让我们冲锋陷阵,贴大字报把老师批倒批臭。要整哪个老师,就把他在课堂上说的话记下来,断章取义,上纲上线。只要达到目的,用什么手段都行。那一套东西好像不用学,就用得非常自如。上大学以后,回想这一段,自己非常无知,非常可怜,好像是为毛主席革命路线做什么,实际上路线离我们十分遥远,具体的人际关系的争斗就在我们当中,浑然不觉。

从小置身于这种环境,对我们有一种非常大的毒害。你会对人际争斗习以为常,失去基本良知的判断。庆幸的是我后来还有省悟,否则无法理解社会怎么会变得如此冷漠和残忍。文革遗习为什么这么顽固?为了一个所谓的更高的目的,就可以不择手段,就可以把人最基本的善良当作毫无价值的东西扔掉。这些不需要专门教导,你只要遵循了这套逻辑,你就会自然学会它。你生命中的善良就永远地失去了。直到现在,这套逻辑仍然是很多人奉行的生活准则。要说文革对人的道德的腐蚀,就是这种处世哲学长时期对人的心灵深处的熏陶。

当时我是第一批入团,入了团又要发展别的同学。有一个同学各方面表现都很好,理当发展。但她父亲是右派,虽然母亲早就和父亲离婚,她从小就没见过父亲,对父亲根本没有记忆,但右派父亲始终成为她生活中一块抹不去的阴影。不时地领导小组让我去和她谈话。一说让她谈对父亲的认识,她就跟我急。她说,为什么你们总要拿一个我没见过的人来缠着我。她哭得特别伤心。我也傻了,不知说什么是好,就回去向工宣队汇报,是不是不要让她写对父亲的认识了。工宣队说不行。她在这个家庭中,不可能不受影响。工宣队说了一套在当时振振有词的大道理,让我再去谈。我很为难。我只好对这个同学说,你不入团太可惜了。你就随便写上一点认识,应付一下。我们当时那么小,就有了一种非常实用主义的思路。现在回想起来,我虽然是好心,但这就叫潜移默化。

我们民族的道德水准,人心善恶,怎么会有这么不可思议的变化?那个年代的社会、政治生活确实是一个直接的原因。道德需要土壤,什么样的土壤,就长什么样的苗。任何社会也不会公开提倡行恶。但什么是善,如何去行善,不同的社会氛围就会滋生不同的东西。那个年代的氛围就是让人虚伪,让人口是心非,把人的基本的良知一层一层地剥掉,而且这个过程你不觉得痛苦。一个民族的良知就是在这样的过程中不知不觉地泯灭了。

如果说,我还残留一些良知,那是和我爱读书有关系。

我这批中学生虽然1975.年2月毕业,但不知为什么,在上海叫74届。中学最关键的阶段正好经历了1972年的回潮,所以整个74届的文化知识水平在文革期间的中学生里是最高的,77级大学生里74级中学生非常多。72年回潮不到一年,效果却非常明显。我们这个学校有一批上海第一医学院的子弟。这些知识分子子弟和学习似乎有一种天生的不解之缘。他们在各个班都是学习最好的。他们也许有的因为出身,还当不上红卫兵,但他们对我有一种无形的吸引力,使我感觉一个人有知识会表现在言谈举止,表现在人的修养上。

我就觉得有一种无形的压力,我是红卫兵团的头头,我不能学习不好,如果学习不好,我没有资格和他们打交道。所以我始终没有鄙视知识,崇尚粗野。当时表面上看大老粗吃香,其实没有知识心里是虚的。我成绩从来不差,也从来不认为可以差。我们的学校地处平民区,但有两个大单位。一个是医学院,一个是我父亲所在的航务工程局。这个局大部分是部队转业过来的。部队的子弟有一种优越感,好像天生是负有使命的,而不只是过日子的。我想,如果我生活在老红卫兵的阶段,我也逃脱不了那种模式。我不是这个时代的特殊人物,只是其中的一个正常人物。

1975年高中毕业时,到农村插队已经被人们看成灾难,各种各样的说法已经从农村传回来了。家长对上山下乡极为恐惧。我姐姐已经下乡,我哥在当兵,我是老三,按政策应当留城。我从小受的是非常理想主义的教育,当时有一种要刻苦磨炼自己的冲动,加上我又是红卫兵干部。所以我们七个不应当上山下乡的同学坚决要求到农村去成了典型,被树起来了。

我爹妈绝对不让我去,他们认为插队非常可怕。我觉得他们妨碍我革命,和家里闹得一塌胡涂。直闹到我爸爸心脏病突发,一下子栽倒,我再也不敢闹了。就因为这个,我的户口本没拿出来,没走成,其他同学走了,所以我始终有一种很内疚的感觉,对不起一块儿宣过暂的同学。学校对我很恼火,树了我典型,我却没走成,于是把我分到建筑队。从我自己来说,我却有一种赎罪的感觉,我得到苦一点的地方,心理才能平衡。

在建筑队,我当了泥瓦工。这也是时代的产物。当时反资产阶级法权,有一股风,讲究男同志办到的事女同志也能办到。各行各业不适合女同志干的事,都要有女同志干。我们当时就是上海第一个三八女子泥工班。我们上班第一天就开资产阶级法权批判会。老工人说,旧社会俗话说,女人上船船要翻,女人上房房要坍。今天女同志就是什么活儿都要干。当时我是接受那套理论的,自己干的是前所未有的事,感到很自豪。

当时确实是什么活儿都干。一块预制板300多公斤,搭着跳板,几个人用肩扛上去。人走都走不稳,可还是要扛着预制板走过去。确实害怕,但也硬撑着干下来了。泥工班里有老三届的,也有应届高中生。

以老三届为代表的这一代人,既是在实际斗争中锻炼得最成功的一代,也是道德观念最实用主义的一代。我后来在工作中接触了很多这样的人。我上的政教系,我们这个班良知的旅程

46个同学,30岁以上的30个,最大的33岁,当时我们这个班的许多同学考分非常高,志愿报的也是复旦大学,但上级有指示,年龄大的去师范院校。还有一批30岁以下比我年龄大的。我22岁,比我小的只有两个。到了那个班里,我是小妹妹。在班里,我好奇而且如饥似渴。

四年当中,我在同学们的自由讨论中得到的东西,远远多于课堂上的东西。同学之间思想十分活跃,接受一个东西的时候同时就接受了批判和怀疑。而在课堂上,几乎什么也没学到。因为我读的是文科,又是政教系,课堂上讲的全是陈词滥调。当时的老师经常在课堂上被同学质疑,弄得非常狼狈。如果他是一个有知识,有责任感的老师,这批学生给他的压力是他最大的动力,会在他教师生涯中留下很深的痕迹。

当时正赶上思想解放,赶上宣传张志新,赶上竞选,那是思想最激动人心、最风光红火的年代。任何问题都是众说纷纭。一方面是这么活跃的思想,一方面是这么陈旧的课程。所以大学四年中我经常逃课,基本上是呆在图书馆里,《马恩选集》、《列宁选集》、读了好几遍。当时有几种杂志,《未定稿》、《马克思主义研究资料》,《社会主义研究资料》,每期我都看,伴随了我整个大学生活,如饥似渴地从中汲取营养,再有就是古典小说。我在读大学之前,没有看过一本古典小说,父亲认为那都是封资修。

父亲让我读的就是《红旗飘飘》、《星火燎原》、《志愿军一日》这些革命英雄主义的书,如果说我身上有一点英雄主义的基因,是从这里来的。父母还让我看的是民间故事,苗族、蒙古族、格鲁吉亚民间故事等等,里面讲的就是善良,中学开始看《青春之歌》、《红岩》、《钢铁是怎样炼成的》。古典文化,不管中国还是西方,我都是空白。所以大量接触人类优秀文化遗产,是上大学以后。尤其是西方古典小说,当时可以说是“恶补”。当时的文化基调还是理想主义、权威人格、所以在我们这一代可以读到自由主义的学理,但很难培养出自由主义的人生姿态。

我的大学生活基本上就是社会生活。过去我在同龄人中一直出类拔萃,就是进了大学,没我什么事了,只能看热闹,同学们大都比我年龄大。当然,在为人处事方面,老三届的实用主义,不择手段,功利色彩,也至今历历在目。

本系的课我不太听。但中文系和历史系各有一门课深深地抓住了我。历史系有一门美国外交史,讲课的是50年代留洋回来的一个女教授,姓冯。听说一辈子没有结婚。她那种风度至今想起来仍然是我的楷模。她从来不用讲稿,要说的都在心里,讲出来全是活的。她讲门罗主义、门户开放,那些东西本来与我感兴趣的东西没什么关系,我对美国外交问题的兴趣很大程度上是被这位老师引起来的。她讲的具体内容也许我都忘记了,但她唤起的对知识的兴趣,却使我终生受益。她从不为难学生,没作业,你们爱听就听,不来也行,但她的课总是坐得满满的,让大家听得十分会心。她特别端庄,特别矜持,下了课,我都不敢去问她。但对她印象特别深。

第二门抓住我的课是中文系张老师的俄罗斯文学。有个中文系的朋友告诉我,这门课挺好听的。我去听了一次,马上被抓住,从此一课不拉。他第一课讲俄罗斯文学的美感。他很瘦,一副弱不禁风的样子。他先用俄语朗诵了一首普希金的诗,我一句也听不懂,却真的有一种醉心的感觉。他那种节奏,那样陶醉,似乎语言的美感一定要这样传递。我一下子就被击中,决定这门课一定要听下去。他的课完全没有俗旧的东西,他是真正有自己的见解,很轻松自如地传递给你。

如果没有这两个老师,我就没有办法建立对大学老师的尊敬。后来我当了老师,我就用这两个例子,告诉学生,什么是好老师,我希望成为这样的老师。其实,这两个老师完全不知道有我这样一个学生。但就是他们,促使我毕业分配时选择了教师的职业。

本文选自《洗礼岁月》,徐晓主编,中国社会出版社,1997年5月。

=====================================================

千千X橙雨伞|

“擦边女”罪该万死,看擦边的人却悄悄隐身

这两天狗头萝莉在微博上的一段视频自述,让“擦边”到底是不是罪,又一次在网上掀起热议。

作为一名网红主播,狗头萝莉平时服装打扮都比较性感,不少网友都认为她属于靠贩卖色情挣钱的“网黄”,所以当她讲述自己被亲生父亲猥亵、被电子厂组长性侵、被平台剥削欺骗、被前男友偷露私密视频上传网络、找律师跟前男友打官司反被性侵时,遭到了很多人的嘲讽与谩骂。

狗头萝莉在近期微博中透露出轻生意愿,引发广泛关注。

狗头萝莉在近期微博中透露出轻生意愿,引发广泛关注。

即使在狗头萝莉表露出轻生倾向的视频下,还是有很多人在评论“她搞这套也不是第一次了”“可她就是擦边女啊”“她自己愿意自轻自贱”“怎么天下倒霉事都让你遇到了”“一听就是编的”……把狗头萝莉的疼痛过往当成茶余饭后的谈资。

“擦边”成了其原罪,她之前上传的性感照片则张张都是她“咎由自取”的铁证。这让我不禁好奇,擦边到底是多大的罪过,使得人们可以如此坦然地向绝望的受害者丢石头,比性骚扰、性侵未成年、强奸、嫖娼……还重吗?

所以这篇文章,我们不聊狗头萝莉个人,就单说说这“擦边罪”。

面对擦边,舆论众说纷纭

其实就我个人而言,比起知道“什么是擦边”,我更早了解到的是“什么会被判定为擦边”。

因为打开各大社交平台,我们都可以在各种图片、视频下看到有人出警鉴擦边:吐舌头,擦边;穿丝袜,擦边;衣着紧身,擦边;跳舞摇摆,擦边……

而不同的人对“擦边”标准和界限的判断也不尽相同,其好似皇帝的新衣,有些人看得见有些人看不见。当万事万物都可以被判定为“擦边”时,就不得不令人怀疑,“擦边”是否真的存在。

图 / 微博

认为“擦边”这项指控的存在并非没有道理的人们,通常分为两派:一派认为擦边确实存在,而且无处不在;另一派认为“性感”不等于“擦边”,但具有目的性的色情贩卖当然是擦边。

前者我们在短视频平台可以非常直观地看到,无论什么视频下面都会有“大师”言简意赅地留下“擦边”两字,然后一副“事了拂身去,深藏功与名”的模样,任旁人如何支持、反驳、辱骂,这条评论都不会再多说半个字。

这种擦边判定没有多少“技术含量”,我们一般称之为淫者见淫,想必在真空宇宙里擦边爱好者们也能找到犯擦边罪的人。

而后者的相关讨论,相对来说就有意思得多,且在微博上很为常见。这些网友认为,判断这些图频信息是否意在擦边,首先要看对方拿不拿这个挣钱。

图 / 小红书

如果对方是靠“卖弄姿色”,故意打色情擦边球吸引流量,然后借此变现,那就算擦边。不仅不能给关注,而且要与之割席。因为“擦边女”已经成为很多人用来攻击女性的武器,如果女性自己不从内部消灭这部分贩卖色情的擦边女,那会有更多女性因此等污名受辱,丧失“性感”的权利。

也就是说,女人可以性感,但不能“买卖”性感。

持这种观点的朋友们,有些还对“买卖”以及“擦边”的关系有着“更深”的见解。比如“买卖”不一定非是金钱交易,为了博得他人关注而搔首弄姿也是擦边。因为性感应该是发自于本心,愉悦自己的,而非迎合他人凝视,投其所好的。

所以像狗头萝莉这种自述从来没卖过“擦边”图包,但希望通过秀身材换来更多喜爱和关注,并且坦然承认自己“媚男”的女性,在ta们眼里属于自主自愿选择了“擦边”,同时犯了“荡妇罪”和“媚男罪”,不值得任何正义与理解。

某微博男大V评狗头萝莉事件。

但说到这里,谁在看擦边?谁在为擦边消费?谁拥有鉴擦边的权力?以及,谁在制造“边”?……这些都被忽视了。

擦边的本质是厌女

性的双重标准,在“擦边”这件事上十分明显。经常上网的朋友们不难发现,绝大多数被评鉴“擦边”的当事人都是女性。

远一点,看看舞台上的明星:同是唱跳表演,男明星脱衣服、挺胯、舔手指就是“天生爱豆”,女明星这么做就会被指责荡妇野鸡带坏粉丝。就连“吐舌头”这样简单的动作,男明星做是可爱帅气很活泼,女明星做就是矫情做作性暗示。

近一点,看看我们身边:男人乳头激凸、打赤膊、露啤酒肚都没人说其不检点;而女生只是没有乳贴之外再贴乳贴,内裤之外再套安全裤,就能被打成野鸡。

就连那些靠所谓擦边挣钱的男女们,人们的态度也会依据其性别大不相同。不得不说,“鉴擦边”这个动作实际上带有鲜明性别指向的权力彰显。毕竟不爱看“擦边”,怎么能知道什么算“擦边”呢?

仔细想想,在日常网上冲浪中这样的场景是不是随处可见:女主播用吸管喝水,男人在弹幕嗷嗷;与“性”毫不相关的课堂,也有人在意淫女老师/嘉宾;翻红的女演员或者歌手,她们的身材和长相总是热门话题……

在这个过程中,审判者通过凝视和想象,将女性看作愉悦自身的物品,根据自身的欲望将其举动变形和性化,并且借由网络的保护汇聚成众,在彼此的支持和鼓励下大肆输出,形成气候。

三人成虎,咬定用吸管、吃香蕉、穿紧身衣、吐舌头等行为就是在诱惑勾引他们的人多了,这些行为便真有了色情的暗示,“擦边”也成了有意为之的罪过。

图 / 抖音

当事人在这里毫无主动权,擦边与否根本不由她们说的算。审判者们通过鉴别擦边,或者鉴别其她什么绿茶、娼妓……重复确认着女性的客体位置,预设女性是依附和臣服于男性的“第二性”,其生存法则就是千方百计吸引和讨好男性,满足男性的主体欲望。

“擦边罪”的荒诞性和厌女本质也由此可见一斑。

而部分受其蛊惑,以为审判她人就能拥有权力的女性,则是通过内化和践行男权逻辑成为了其巩固统治的助力,除了“你一女的怎么这么不知羞耻啊”这样的荡妇羞辱,便是以姐妹之名行厌女之实的媚男指控,常见话术为“你怎么能迎合男人的审美”“男人喜欢什么你就做什么吗”“救不了自甘堕落的人”……

这些说法和立场怎么变,本质都是一个逻辑,也都只有一个目的:规训和审判女性,让辱骂和审判女性变得“合理”。

如何破除“擦边”迷障?

在我看来,所谓的“擦边”根本就不是客观存在的事实,而是为了侮辱、排斥女性被制造出来的厌女产物。那些自以为公正客观的“审判”,也只是让女性无时无刻不处于被审判和凝视的环境之中,自我省视、相互攻讦的手段罢了。

这么前后一分析,女性反抗“擦边审判”的突破口也就显而易见了。那就是在看清“擦边”背后的权力关系的基础上,不再赋予审判者鉴别我们是否擦边的权力,让这项罪名失效。

在博主@蟹珍珍whale 发出的这条投稿下,高赞评论表示,“女的少去鉴擦边咯”“女性少用男的创造出来对女性不友善的词”。

其实现在已经有很多姐妹这么做了,她们会自己发图发视频然后配文“擦边”,也会在别的博主的评论区下留言“擦边我爱看”,调侃和消解这个词原本暗含的厌女意义。当人们不再在乎这些罪名,那“罪名”就不会产生“惩罚”,其规训和离间女性的意义自然会消失。

还有一种方法则是减少使用“擦边”这样的词汇,不仅我们自己不主动用,看到身边人用也提个醒,警惕其凝视和审判的意涵。毕竟污名化女性的词汇已经这么多,实在不用上赶着制造和传播这些看似去毒无害,其实随时会复辟的厌女表达。

毕竟,只要罪名编织完毕,受害者只会源源不断。正如擦边一般,只要这项罪名始终成立,那么任何人,尤其是任何女性,都可能是受害者。

图 / 小红书

生而为女,这个性别有太多罪状,一个人头顶可能有七八顶帽子,所以在过去,我们常常能观察到:不少人为了避免自我价值的贬损,会选择与那些有污名的女性划清关系,并且声称“我不厌女,我就是讨厌不洁身自好的人”。

而这正是男权的统治逻辑,将女性群体无限拆解和划分,让她们彼此之间相互指认。各自为战的散沙掀不起风浪,男权统治继续千秋万岁。而顺应男权逻辑,加入审判行列的女性也并不能因“有功”获得赦免——没有人知道下一场审判是什么主题,受审人会不会是你。

越来越多女性意识到这一点,紧紧抱住了每一个可能被厌女洪流卷席离散的伙伴。在狗头萝莉的遭遇还在被反复质疑是杜撰炒作时,她们就已经开始支持和声援她说“这不是你的错”“你已经做得很好了”“你身后有我们”“该付出代价的不是你”……

她们清楚,指责受害者罪有应得只是为了转移施暴者的罪过。只要这种手段可以屡屡得逞,那它就会永远运转存在:靠献祭受害者换施暴者长生。

注:本文观点仅代表特约作者个人观点,图片源于网络。

============================================================

知乎|魏春亮答问:夫妇后悔送养女儿寻女30年终团圆,如何看待此事?

四川夫妇因经济困难无力抚养孩子,便将女儿送养,

后悔后寻女30年终于认亲团圆,如何看待此事?

@搜狐新闻:2月5日,正月十五元宵节,四川广安的毛先生、蒲女士夫妇赶到了绵阳市公安局刑侦支队参加视频认亲,终于见到了分别30年的亲生女儿。30年前,毛先生夫妇俩在上海打工,生下女儿“小毛毛”后,因经济困难无力抚养孩子,于是送给了上海一个家庭抚养,但第二天就后悔了,从此开始长达30年的寻女之路……去年7月,绵阳市公安局“胡祥雨工作室”通过努力,成功找到夫妇俩的女儿杨女士,并在胡祥雨长达半年的劝解开导后,杨女士终于同意和亲生父母——毛先生夫妻相认。2月5日下午3点,视频认亲会举行,一家人30年的分别,终于在今年元宵节画上团圆的句号。

相关阅读:光明网|元宵节 他们见到失散30年的女儿“小毛毛”

以下是知乎网友 @魏春亮 对于这一新闻的评论:

昨天,一则内容为“夫妇后悔送养女儿寻女30年,元宵节终于认亲团圆”的新闻,在微博上被热议。

简单点说,就是30年前,毛先生夫妇在上海生下女儿“小毛毛”,因无力抚养,将孩子送给上海一个家庭。但第二天,两人就后悔了,于是开始了30年的寻女之路。

而就在2月5日元宵节当天,通过绵阳刑侦民警帮助,终于通过远程视频见到了女儿。新闻标题都是“失悔寻女30年,元宵节终于认亲团圆”,满满的正能量。

可仔细看完整个报道,我一点正能量都没感受到,我只觉得恶心。

先说这对夫妻。

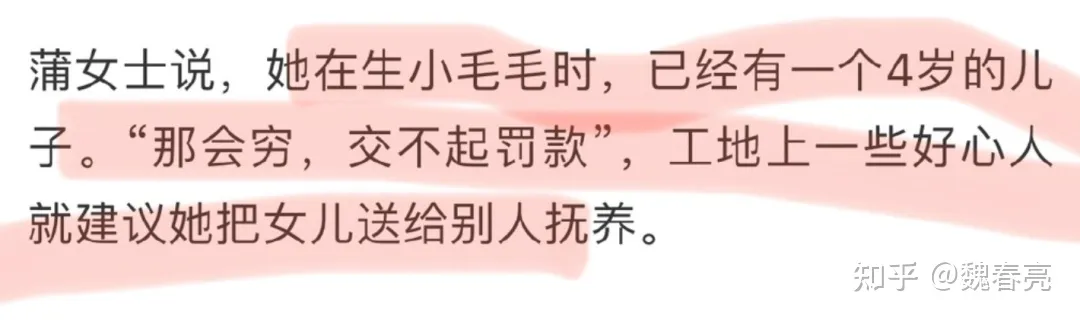

看到这个新闻,就有网友说,盲猜有个儿子,而仔细一看确实有。1992年生下“小毛毛”时,他们已经有一个4岁的儿子,她属于超生。“那会穷,交不起罚款”,于是,把女孩送人。

多么熟悉的剧情,我在想,如果先生了女孩“小毛毛”,再生个儿子,罚款能交得起吗?还会把男孩送人吗?

他们听了工地上一些好心人(第一次见这样的“好心人”)的建议,把女儿送给别人抚养,但送人后第二天就后悔了。

他们就去收养人家里讨要孩子,但对方不承认孩子是她们的。再后来,对方搬离了住处,于是他们就失去了女儿的消息。

这就奇怪了,第二天就后悔,且都跑到收养人家里了,又怎么会失去孩子的消息?难道女儿的养父母第二天就人间蒸发了?怎么会要不回自己的孩子?撒泼、打滚,给钱、报警,既然那么爱孩子,有毅力30年寻女,就不能守着养父母家不走?怎么就会失去了女儿的消息呢?

按照母亲蒲女士的说法,随着日渐年迈,两人懊悔之心和思女之情愈发浓烈,于是就到处打听女儿的下落。

我不理解的是,既然错已铸成,就应该心甘情愿受着良心的谴责。如果真的爱女儿,让她继续过着正常平静的生活不好吗?为什么要去无端打扰?难道自己的心安理得,比女儿的幸福更重要?不是丢失,不是被拐卖,是遗弃,这种情况下认亲,除了往女儿心头上插刀,还能弥补什么?

有网友说“我先送人,别人养好了,我再要回来,一分钱不花,有人给我养老嘿嘿”,难道说想吸女儿的血,才是真正的原因?

再说帮忙寻亲的警方。

这对夫妻联系的,是专门帮助失散家庭寻亲的绵阳市公安局胡祥雨工作室。在此次寻亲中,这个工作室确实做了大量的工作,不但辛苦帮忙寻亲,还要做思想工作。

胡祥雨说,由于杨女士(就是被送人的“小毛毛”)并不了解自己的身世,不愿配合警方工作,还把他的电话拉黑了。后来,“胡祥雨通过近半年的劝导,杨女士同意与亲生父母相认”。

新闻里这句轻飘飘的话,真的太让人窒息了。半年的劝导,说明这个女孩根本就不想认亲生父母。别说半年,如果有一个人连续一周因为同一件事不停联系我,我也会崩溃。所谓劝导了半年,是不是可以理解为骚扰了半年?是不是杨女士不堪其扰,又得罪不起警察,最后只能自认倒霉?

在新闻视频少的可怜的镜头中,杨女士一脸冷漠,明显没有认亲的开心。是不是又侧面证明了她的被迫无奈?

所以,在这件事情中,劝导被送人的孩子认亲,真的是警察必须要做的事情吗?警察要做的,难道不是去治这对夫妻的遗弃罪 吗?

再说报道此事的新闻媒体。

“红星视频”的新闻,标题是“夫妇后悔送养女儿寻女30年,元宵节终于认亲团圆”,内文里写道:“2月5日下午3点,视频认亲会举行,一家人30年的分别,终于在今年元宵节画上团圆的句号… ”而相关视频还配了背景音乐《漫天星辰不及你 》,十分煽情,明摆着朝着正能量新闻的方向可劲用力。

而“封面新闻、河南新闻广播”的详细文字报道,只采访了毛先生和蒲女士夫妻,以及帮忙寻亲的胡祥雨。30年前到底发生了什么,只有那对夫妻的一面之词。是不是把女儿卖了,都去了养父母家为何又失去了女儿的消息,都是人家说什么记者写什么。连帮忙寻亲的警察都有机会说句话,但被送养的女孩,除了给出了一张冷漠的脸,从头到尾都是沉默的。

她之前为何不愿认亲,后来为何又愿意了,她怎么看待自己的被送养,如何把看待自己的亲生父母,这么多年又是怎么过的,被找到又对她的生活造成了什么影响……这些在媒体的报道中,统统看不到。估计媒体们也没想着要去报这些,为了制造出一种正能量的感动氛围,被送养的女孩必须沦为失语的背景板。

这是在寻亲事件之外,对她的二次伤害。

纵观整个事件,这对父母收获了一个在上海生活和工作的成年人女儿,帮忙寻亲的警察收获了赞誉和名声,报道此事的媒体收获了热度和流量。

只有被送养的女孩,及其养父母,受到了暴击。平静的生活被打破,那种亲密无间的关系可能再也回不去了,这样的影响和伤害可能会伴随终生。要知道,养父母可能压根就没告诉女儿她不是亲生的。

新闻里说,“2月5日下午3点,视频认亲会举行。蒲女士她们计划等几天就去上海,和女儿见面。”事情还没结束,被送养的女儿杨女士的噩梦,可能才刚刚开始。

心疼这个女孩,愿她不被道德绑架,并愿以后少些这样的正能量新闻。