逃离不幸的家庭,29岁我在美国读大学

女性出走,去新世界冒险

迄今为止,孟梦的人生经历过三次出走。

第一次是2010年,在职校第二年开学报到的下午,这个被迫学了航空管理的女孩扛着所有行李冲出校门,从此一去不回头,她不愿过如何学做一名高端体面的服务生的生活。第二次在2012年,辍学后的孟梦在重庆发传单,做模特,维持不被认可,也不被在意的生活。远方工作的母亲打来电话,用重庆话大骂,“难道你想跟你爸一样死在那个烂地方吗?”愤怒之下,她决定继续出走,去海口,去广州,到更远的地方,见更大的世界。

现在是第三次,孟梦嫁给了一个美国丈夫,并跟随丈夫的脚步在异国构建新生活。但这个过程并不容易,至少在来美国的前两年,孟梦打心底讨厌这个陌生的国度——因为语言的障碍,她甚至无法独自去超市买菜,她仿佛陷入一种封闭的聋哑状态。诸多担忧曾在出发前浮现,如今也一一应验,可孟梦还是选择出走,把生活推向更辽阔的可能性。

三次出走,各有不同的契机,也夹杂着运气与环境等诸多因素,甚至嵌套在过往的母女关系里:自打孟梦十岁起,母亲便无法忍受父亲的不断出轨,和姐妹一起去南非做了床垫生意,此后八年再没回过国。儿时的孟梦曾对母亲有许多怨愤,可如今她理解了母亲的选择,“这是她求生的过程。”

孟梦的出走并不是一个孤立的故事,属于她,属于她的母亲,也属于成千上万的、不甘于狭小世界的普通人:她们要向外走,向更良善文明的世界出发,赢得尊重与新生。

一

构建新生活

2019年,我跟随丈夫来到美国。我们俩在广州相识,恋爱,步入婚姻的殿堂。在此之前,他已经在这里工作六年了,我们结婚以后,他觉得在中国的发展有天花板了,外国人就只能到这了,就想回美国发展。那时我一直没什么稳定的工作,做做代购,摆摆摊什么的,我觉得我过一天是一天的,所以他想去哪,我肯定跟着他去哪。

但来到美国以后,我经历了非常艰难的适应期。语言不通是最大的障碍,像美国这边的人,他们非常习惯于那种口头聊天,不管认不认识,都会随便跟你聊一下天气什么的。我那时特别害怕买单的时候收银员跟我聊天,他们说什么我都听不懂,所以我根本不敢自己去超市买东西,也不敢去咖啡馆点单。

这已经不止是语言问题了,当我没有办法跟别人交流的时候,我仿佛是个精神上的聋哑人,就像一个小婴儿一样,曾经在国内建立的一些个人价值,身份感,引以为傲的生活经验,都得全部推翻,重新再来一遍。我像是站在风中摇摇欲坠的最后一根树枝。

到美国后我厨艺飞涨,中国菜可以喂养我生理和心理的归属感,烧菜也变得治愈

我在加州待了半年以后,找了一家奶茶店上班。虽然奶茶店的老板是个中国人,但它90%的客户都是美国本地人,我的同事也都是在美国长大的小孩,这是我真正了解这个社会的开始。

其实我当时差一点就放弃了,去上班的第一天,老板就拿了好大一个菜单给我,上面有7、80种奶茶,我得在三天之内把基本的名称背下来,在一个月里学会制作所有的饮品,但我拿的又是加州最低的工资,我就不想做了。但我后来想了一下,难道我不做了,就一直这样在家里待着吗?

我挺感谢自己当时跨出了第一步,然后强迫自己坚持了下来。我开始了解美国亚裔群体的生活,他们怎么看待美国的政治,怎么看待自己的身份。

半年后,我跨出第一步到奶茶店打工

可就我个人而言,在奶茶店上班让我有些看不起自己。我身边的同事其实都还挺年轻的,二十二三岁,刚刚大学毕业,或者没有读大学的,他们是有迷茫的资本的。但我已经组建了家庭,可还是做着这种重复的、机械的,并不稳定的工作,这跟我理想中的自己是背道而驰的,好多人会以为你去了美国,生活就是怎样光鲜的,可其实没有。我一边觉得自己很差,看不起自己做的事情,一边又推着自己融入,我知道这是我必须要经历的过程。

刚来美国的前两年,我对生活产生过很大的怀疑,当时我完全依附于丈夫才能生活。加州的生活费其实挺高的,我在奶茶店一个月也赚不了多少钱,只有几百美金,房租全靠他在支付,吃饭的费用也基本是他在承担。我们虽然没有太大的经济负担,但也没有多余的闲钱,比如我们会算着这个月不可以出去吃饭,现在我也几乎没办法回国,因为机票太贵了,我要是回来的话,会对我们的经济状况造成很大的影响。

我有一种作为女性完全放弃自我的焦虑,那时很没有安全感。其实来美国前的两个星期,我跟他说,我不想去美国了。现在回想,当时的情绪更多是忐忑,你要搬到一个新的地方重新开始,我不知道该如何表达自己的焦虑,说出来就成了我不想去。

但实际上,我对外面的世界还是有向往的,我希望自己可以走出去看一下,这个世界到底是什么样子的。那是一种对可能性的向往。

我完全无法想象,来美国两年后,只有初中学历的我,会跟刚刚高中毕业的学生们坐在一起读大学,这完全像做梦一样。

二

母亲的出走

出国生活的一部分底气,或许来源于我的母亲。我妈是那种有点爱闯的性格,她做一个事情的时候,会觉得去了再说,再怎么样都可以搞定。

她在我10岁的时候,便去了国外打工。

但她走的时候,没有给我任何交代,甚至骗我说她去的是云南,去三四个月就回来。有天我姨夫问我,我妈在哪?我说她去云南了。我姨夫就很生气,把我打了一顿,说我很坏,连着我妈一起骗他们。我那时才知道,原来她已经出国好几个月了。

我妈一走就是八年,中途也没有回来过。很长一段时间里,我对她是很生气的,而且那种生气没办法表达,一直被压抑着,它会从生活的其他方面钻出来。比如我妈说一句话,其实那句话可能也没什么,我身边十个人跟我说我都不会生气,但如果是我妈说,我也不知道那个愤怒是从哪里来的,我就会跟她大吵一架,以前我俩是没办法相处的。

我家住在嘉陵江边,这座嘉陵大桥是重庆过去二十年经济发展的证明,可是我们家这么多年了还是没有修电梯,爸爸说他已经爬不动六楼了

去年不是出了一个电影叫《The Lost Daughter(暗处的女儿)》,里面讲一个妈妈,组建了家庭后觉得自己不甘于传统的生活,她在妻子和母亲的角色中一点点迷失了自己,结果她放弃了自己的家庭出走了。我看完电影以后,其实对我妈有更深的理解,那时她在家里的生活那么痛苦,又一直不被自己的老公尊重,老公也不是真的爱她。我站在她的角度,觉得她并不是在抛弃我,她只是在寻找自己,这是她求生的过程。

我妈其实已经忍了很多年了。我爸30多岁的时候就病假退休了,每个月拿以前单位的退休金,我妈在我姨夫的电器店里做收银员,家里的开支都是靠她的收入,吃饭、打扫、管我学习也基本都是她一个人。而且我爸一直在外面出轨。家里人也不会避讳着我,我记得我三四岁的时候,我妈就会拉着我去捉奸,和我父亲对峙。其实这件事给我留下了很大的阴影,影响了我对婚姻的憧憬,和对亲密关系的信任。

那时候,她大概是觉得跟我爸的婚姻走不下去了,于是她就彻底离开了。

我小时候最喜欢去的市场,卖菜,锅碗瓢盆,衣服,什么都能买到,这是一家旧货二手书店

我妈离开以后,家里就没有人管我了。刚开始我爸把我送到小学的数学老师家里托管,那个老师非常苛刻,我洗澡洗得久了她会说我,做饭的量也特别少,我总有种寄人篱下的感觉。后来我外婆看我可怜,把我接去姨妈家里住,但我姨一家很不喜欢我们一家,他们觉得我妈是穷光蛋,因为我一直没人管,他们怕我把表妹带坏了,旁敲侧击让我爸把我接走。

初中我基本一个人住了,后来也没考上重点高中,被家人强迫着去一所职业学校,每天就是学怎么把餐巾折成千纸鹤的形状,怎么倒红酒不会滴到桌布上。那时老师让我们好好学,以后就能到重庆比较好的邮轮或者酒店里做服务员。但我根本不想成为一个在高端酒店工作的服务员。

第二年开学的时候,赶在学校5点关门前,我把被子、行李全都带着就走了,再也没回去过。

那时我刚满17岁不久,开始了自己养活自己的生活。我做了很多不同的工作, 发传单,做模特,开服装店。做模特的时候,我基本走一个秀就能赚500多块钱,最多的一次,我做模特负责人,三天赚了7000多块钱。那时候我还不到20岁,我对自己特别骄傲,那些高中毕业的同学没一个比我能赚钱。

家乡的老城步行街,过年时的样子

直到我18岁的时候,我才又见到了我妈一面,那时我已经认不出来她了,记忆里她一直是个高大的能保护我的母亲形象,结果那天我才发现,原来她那么瘦小。我妈回来待了一个月又回南非了,我继续我的兼职野模生活。后来,我忘了是因为什么事,我们俩在电话里吵了起来,她是那种特别直接的人,在电话里用重庆话骂我,“难道你想跟你爸一样,死在那个烂地方吗?”

这句话完全激起了我反叛的斗志,挂了电话以后,我问朋友有没有外地的工作介绍,我不想再待在重庆了。

三

外面的世界

最开始,我被朋友介绍去海口卖房子。说白了就是做销售,也是这时我真正感受到,没有学历的人,只能从最底层开始做起,连大公司的门槛都够不到。当时,我每天要坐一个小时大巴车去市中心,到保险公司还得唱《我相信》那首歌,好像给你打鸡血一样。那时我的业绩也不好,后来就没再做了。

在海口断断续续待了一年,我也没什么朋友,当时真的很孤独。2014年的时候,跟我关系好的几个朋友聚在了广州的一个酒吧,看世界杯决赛,给我打电话。从小没有父母和家人照顾,朋友就代替了家人陪伴在我身边,他们就像我的家人一样。当时我就想,我可以依靠的人全都不在我身边,再这样下去我就要疯了。凌晨四点我就买了机票,七点的飞机,从海口飞到广州,之后再没有回过海口。

我在广州大桥上拍的珠江新城

也是这时我开始思考,自己究竟想追求什么样的事业。我想做一名心理咨询师。

其实我对心理学的兴趣起源很早。小时候,我总在过察言观色的生活,看大人的脸色来决定我该说什么话,做什么事,我对身边人的情绪非常敏感。12岁的时候,我们班上好多人都在看《恶作剧之吻》之类的小说,但我在书店买的书叫《怎么变乐观》,或许是某种求生本能让我形成了同理的能力,那时班上情窦初开的同学也很愿意找我聊天,让我出主意,我也很愿意扮演倾听者的角色。

那时候我有很严重的PTSD和焦虑症,但我并不知道,只是会读很多心理学方面的书籍。它们让我对一个人的动机和行为,包括如何产生心理疾病产生了很浓厚的兴趣。我想了解心理因素如何影响一个人,一个家庭,甚至延伸到社会。

后来我认识了一个朋友,她在读大学的时候考了心理咨询师的证,我知道有这个职业,但是从来没有感觉可以离我这么近。她告诉我,拿了这个证,就有可能做心理咨询师——这对我来说就好像一把钥匙,我要首先拿到,才能打开这扇门。我不知道门后面有什么,但我一定要拥有这把钥匙。

2017年,我考过了国家三级心理咨询师的证。

当时是1月份,我一个人在电脑面前查成绩,其实我考的不是特别好,刚过分数线两三分的样子。在电脑面前我就哭了,在我的成长过程中,我一直被父母、老师、姨夫和姨妈瞧不起,没有人相信我可以做成什么,但我能够通过自己的努力拿到一个证书。这是我活了23年以来最大的一个成就,我好像得到了某种认可。这是一种安全感,一种被信任感,是我从小到大都没有体验过的。

等我拿到证书的时候,其实已经是五月份了。我很难去描述拿到证的感觉,好像你脱离了过去,看到了一点曙光,未来会产生一些改变。我一个人坐在外面,看着那个证,它似乎给我的生命增加了一点色彩,即便我的整个生活还是黑白的。

在我拿到咨询师证不久之后,我得到了人生中第一份坐办公室的工作,在广州的一家心理学机构当课程助教。当时我的工作主要是帮忙对接课程老师和学生,主要工作是招生,当时心理卫生在国内不是很发达,我待的机构也不是很正规,它的收费实在是贵得可耻了,我觉得它在消费一些有心理需求的人,我在这里也待得不是很开心。

2019年5月23日,离开广州去美国那天,这是我们住了三年多的卧室

后来我意识到,这张证书其实根本就没有什么用,没办法用来定义我是谁。

在这之前,我曾在一家心理学机构求职失败,对方拒绝得很直接,不能接受我从模特到咨询师助理的身份跨度,甚至直接评价我太爱打扮了。可能在国内的工作系统里,一个女性太爱打扮,就会被看成是很招摇,不太稳定的角色。

但学历还是最重要的因素,那时,我便发现只有传统大学教育出来的学生,才能受主流心理学界的认可。如果我真的想从事心理学方向的职业,一个心理咨询师证实际上是没什么用的,这对于科班出身的人来说可能是简历上的装点,但大家最看重的远不止这个。我必须走得更远。

四

真正的冒险

来到美国以后,我丈夫帮我制定过一个七年的学习计划,他是个很爱帮别人做计划的人,加州的教育资源又非常好,免费的社区大学的师资、教材跟普通大学都是一样的。那时我规划前三年学英语打基础,后两年在社区大学学心理学专业,两年后转到普通大学学社工。

我对学历始终是有执念的。很现实地讲,在美国你也一定要是科班出身,至少硕士毕业,才有可能成为心理咨询师,不然我只能做一些自己没有那么满意的销售型工作。但更深层的原因,或许是我自己的童年创伤,小时候老师说我笨,父母觉得我笨,我身边所有人都觉得我很笨,不是学习那块料,我自己也觉得自己很笨。可我辍学以后,我慢慢意识到我对知识是有渴望的,我这么喜欢看书,就好像隐隐地在向以前那些贬低我的声音证明,其实我不是很笨,我是学习的那块料。

第一次看到金门大桥的时候,我大喊:“虎门大桥!” 虎门大桥是广东虎门镇的一座连接广州和深圳的桥

可我的内心始终在摇摆。前两年我在社区大学学英文的时候,都是吊儿郎当的,我觉得我学英语只是为了在美国可以日常生活,能买个菜,能看懂路牌,就这么简单,我根本不相信自己可以读大学。

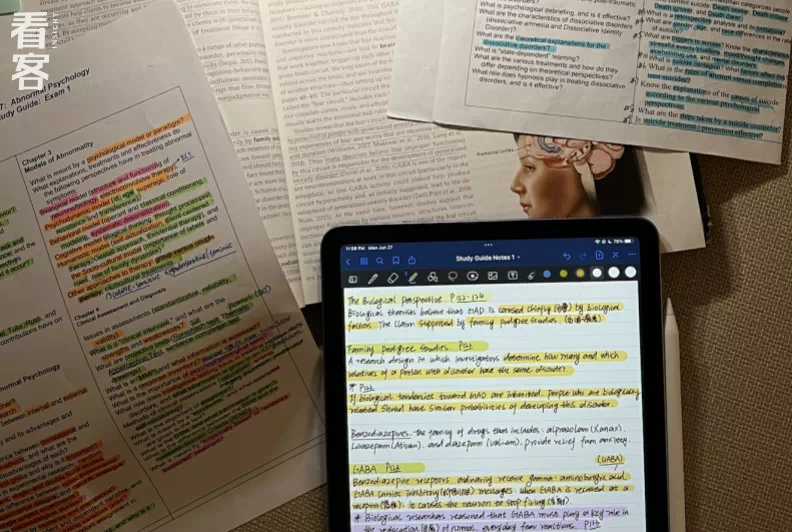

去年秋季,我报了一个学分可以转到正规大学的学分课,学习初阶的学术写作。

这是我这辈子第一次认真上一门课。那时候,我英语还没有多好,口语只是还过得去,阅读水平也不好,刚刚开始尝试看第一本英文书。但我在那门课的成绩出奇优秀。老师给我们布置了一篇文章,写跟家人一起度过的有意义、深刻、快乐的时间,我们班上20多个同学全写的是过年过节,但我想了一下,我们家根本就没什么一起度过的很快乐的时间,全家能聚在一起的日子,就是一起去给我爷爷奶奶上坟,于是我便写了这个。

老师看完我写的文章后,把我叫到一旁,问我愿不愿意直接跳级到三级写作,如果我愿意,她很乐意帮忙写推荐信。她说很喜欢我的文章,她都看哭了,那篇文章也是我哭着写完的。听到这个消息的时候,我一直给她鞠躬,说话都说不清楚了。

给我爷爷奶奶上坟的地方

学术写作课给了我很多信心。这种信心是我这辈子从来没有体会过的。那天以后,我第一次相信我是一个可以制定计划,并且付出努力去完成它的人。我开始相信努力真的有用。

上学期,我报了我最恐惧的数学课,其实是统计学。我从小数学就特别差,初中数学就再也没有及过格了,初二的时候老师一直劝我退学,怕我拉低班里的平均分。但如果我要学心理学,这门课是必须的。

上课那天我特别紧张,听讲的时候,我还感觉我都听懂了。结果一做作业,五道题,做了两个小时,一道题都没做对。那天我又哭了,我又一次感觉自己的梦想破碎了,原来我并没有我以为的这么聪明,我还是那个初中毕业,没有文化的小混混,我都已经28岁了还想读大学,就感觉自己特别傻,不自量力。

我也和一个也在美国读书的女生聊过,她知道我打算学心理学或者社工,一直奉劝我不要学文科,说了很多可能会失败的丧气话,觉得我有点不知天高地厚的感觉。但我就是喜欢,不管别人怎么泼冷水,我都会坚持自己想做的事。

我开始花很多时间去做一道题,可能写10道题要花六七个小时,一直做到我会为止。我第一次刷题的时候,那几个章节可能刷了100多遍,最后考试的时候,我们的考试时间是1小时15分钟,我花了20分钟就把所有题都做完了,做完以后,我还重头做了第二遍,40分钟交了卷。我每次考试都是100分。到最后一次考试前,因为老师会抹掉最低分的一次成绩,所以我根本不需要参加最后一次考试,即便是0分,我还是拿A。

我终于开始系统地学习心理学了

我是最近才开始喜欢上美国的,之前我很讨厌这里,我感觉它就像一面镜子,光线太强烈了,一直刺痛着我。其实它只是照出了我本来的样子。

我以前一直觉得自己很牛逼,虽然我没有学历,但我很聪明,虽然我没有一个好的工作,但我有很多知识储备。但其实就是因为太自卑了,我才会不断地用这些来包裹自己的自卑。这两年在美国的生活,被迫让我开始面对自己的那些裂痕。

说实话,我的成长背景非常影响我感知未来的能力,我那时离开学校,离开重庆,也不知道未来会发生什么,我就觉得我要这样做。我从海口去广州,再从广州来到美国,我做每个决定的时候,都没有考虑过未来要如何,我觉得那是不可控的。或许是因为我小时候老是觉得每一天都过得不好,所以现在我形成的观念是,我必须要保证我现在过得好,我也不想以后会怎么样。

现在,我已经29岁了,跟我同班的同学们才高中毕业,而我的冒险刚刚开始。

作者 门罗 | 内容编辑 何晓山 | 微信编辑 李心意

=============================================================

从抢口罩到蒙脱石散,药店老板的这三年

文 | 李晓芳

编辑 | 王一然

一药难求

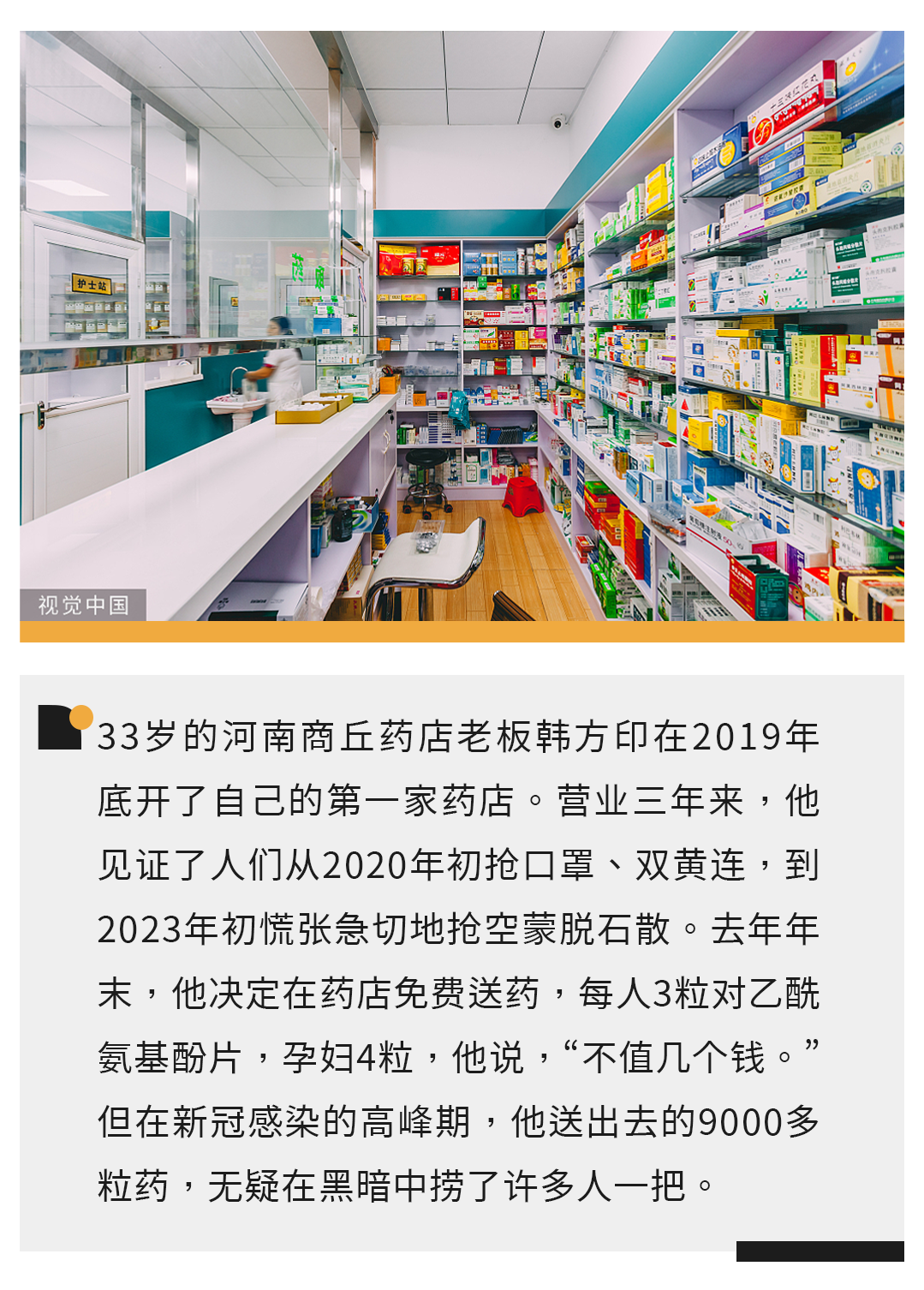

新年第一天,药店老板韩方印手上的几十盒蒙脱石散被抢空了。

这种治疗腹泻的药剂脱销,起因是一张被疯传的微信截图,图中网友提到“国外登顶的某毒株主攻心脑血管和拉肚子,有条件的请准备蒙脱石散、整肠生”,尽管这一消息还未经证实,各大药房的蒙脱石散依旧在一夜间显示售罄。

韩方印觉得没必要囤,“每个人体质不同,不是说你得了就一定会拉肚子。抢药只会造成不必要的惊慌。”但他也在联系各家医药公司,希望能再进一些蒙脱石散,只是都没货了。

他有些不好意思,“这个东西就是随行就市,毕竟是经商,商人得以利益为主。而且疫情三年,过去基本都是亏损,也是想卖点挣点钱。”

陆续有医学专业人士针对截图辟谣,但韩方印还在接到各种求购蒙脱石散的电话。他推测,许多人是被上一波买不到退烧药的情况吓怕了,“大家会想我这次不能吃亏了,不管多少钱,都得先备着。”

如果看过一药难求的场面,或许就很难苛责如今疯抢蒙脱石散的人们。韩方印记得自己免费送退烧药的第四天,送出去的药包数量是1022包,是人数最多的一天。

那是2022年12月17日,商丘的气温一直在零下徘徊,生病的人似乎也多了起来,大街上时常能听到闷闷的咳嗽声。领药的人在韩方印店门口盘了一圈又一圈,有戴毛线帽,裹着黑色羽绒服的老人,还有为家里的孕妇或小孩来求药的人。

药包很简单,一张白色包药纸,3粒对乙酰氨基酚片。后来领药的人太多,担心药片不够,又改成每人2粒,孕妇4粒。来不及打印药物服用说明,韩方印和几个店员只能送一包药叮嘱一句,“低烧不用吃,高烧(38度5)吃一片。”一天下来,他嗓子哑得几乎再说不出别的话。

送药是因为“心里着急求药的人太多了”。韩方印说。12月7日,国家发布“新十条”疫情防控政策之后,药店的熟客和一些朋友给韩方印打电话,说到处都买不到布洛芬,希望能提前囤点退烧药。很快,一波新冠感染高峰抵达韩方印所在的河南省商丘市,每天来问药的人没断过。

其实韩方印手上也没多少药。“新十条”发布后的第二天,他找相熟的医药公司进药,“布洛芬没了,连花清瘟半个月前就抢光了,其他常规的感冒药、清热解毒类的、抗病毒的,这三大类一盒药都没有。”

只有一家本地医药公司手里还剩十来瓶对乙酰氨基酚片,一瓶1000片,没有涨价,还是27元一瓶,“别的公司已经涨到80多(块),甚至100多(块)了。”他有预感,人们接下来会面临一段难熬的时间,“只是没料到这么严重。”他将十几瓶退烧药全买了下来。

问药的人越来越多,韩方印想,干脆将一瓶药全拆分出来,“每个人拿几粒药就够退烧了,但生了病买不到药的人,心里得多着急。”12月14日,他先在药店的会员群和朋友圈里发消息,买不到药的人可以到店里免费领药。

有朋友帮他将消息发到各个短视频平台上,韩方印说,从12月15号开始,他的手机几乎是一分钟进一个电话,“一天最低得四五百个电话。”

●在韩方印药店门口排队领药的人们。讲述者供图

来领药的人里有许多是孕妇,光12月15日一天就有60多位孕妇找韩方印领药,“怀着孕本来就有很多药不敢吃,对乙(酰氨基酚)是孕妇能用的。”还有一些有冠心病,得过心梗、脑梗的老年人不敢随便吃药,也买不到药,家里人看到抖音上的信息,就到韩方印药店里领一包药。

感染潮最严重的那几天,连医生手里也没药了,“我们商丘市第一人民医院,商丘最大的医院,给哺乳期妇女、孕妇做检查,都没有这药,医生就给她们说我这还能免费领几片。”许多人更是从商丘周边的乡镇,开上几十公里的车赶过来,“你想我药店在市区都没药,下边各个县城就更缺。”

一天夜里12点,韩方印手机响了,他接起来,立马响起一阵哭声。安抚半天,韩方印好不容易弄清楚,电话里是一位有8个月身孕的孕妇,已经高烧两天,不敢随便吃药,在县城里也找不到药,只能用物理降温方式,但体温一直下不去。

韩方印给她发了地址,孕妇的丈夫连夜开了70多公里的车赶到商丘,凌晨四点多从韩方印手上拿到几粒退烧药。这位年轻的丈夫开着车在商丘转了半小时,试图找到一家开门的商店,给韩方印买几包烟作答谢,没能成功。最后只好给他买了一大袋早餐,挂在药店门口。

韩方印说,政策刚放开的那几天,每个进药店的人都是肉眼可见地慌张,“也是心里没底,这个病毒到底咋样?”他用“渴求”来形容每个买药人的眼神,“就是找了很长时间,很渴望的那一种。”

两个星期下来,韩方印大约送出去了9000多片对乙酰氨基酚。但药物紧缺的情况一直没有彻底解决,有人来问布洛芬,或者儿童用的美林布洛芬混悬液,他还是只能抱歉地回答“没有货”,韩方印苦笑了一声,过去三年他天天盼着解封,好不容易熬到解封,“结果货架上都是空的。”

被管制的“四类药”

韩方印今年33岁,从事医药行业15年,最早从销售干起,2019年底开了自己的第一家药店,想着好歹能做个安稳点的营生,2020年就来了。那时人们的恐慌和如今一样,都是先从囤物资开始的。

武汉宣布封城那天,韩方印店里所有的口罩被抢购一空。最抢手的N95口罩韩方印压根就没见到过。普通口罩的价格也一天天往上涨,从几块钱一包涨到几十块一包。

方海是上海一位连锁药店的经理,她在那段时间报过好几次警,“口罩太稀缺了,和现在的缺药情况一样的,供应不上。

”有些顾客接连跑了几家药店都没买上,“那时新冠致死率还比较高,大家都害怕。”情绪一急,就容易和药店工作人员发生冲突。后来一段时间,一些大型连锁药店开门发放口罩之前,警察会先在附近站好岗。

没过几天,网上又开始有消息说双黄连口服液能预防新冠。韩方印记得很清楚,“那是第一次抢得恁疯狂,半夜天都黑了,还有很多老客户打电话问,你那还有吗?给我留点,我先把钱给你转过去。”但韩方印说,那也只是一夜的疯狂。第二天辟谣文章一出来,抢购风潮很快就过去了。

起初,几乎所有人都认为疫情或许很快就会过去。

但从2月初开始,各地陆续叫停治疗感冒、发热、咳嗽等药品,要求原地清理登记封存,同时要求药店定期上报有发热症状,购买治疗感冒、咳嗽等药品的人员。那时还没有统一上报的小程序,各家药店都是手写登记册。

在方海的记忆里,那是最难的一段时期,“一个口罩要戴好几天,酒精整个药店里就一瓶,洒了就没了。过了几个月,口罩供应才算恢复正常。”但她总觉得,大概也就持续半年时间,一切就会恢复正常。

然而到疫情的第二年,韩方印开始考虑将自己的药店转让出去,“一直想转,一直转不出去。”

2021年初,因为疫情反复,加上当时临近春节,人员流动频繁,针对发烧、止咳、抗病毒、抗菌素四类药品的监管规定更加严格,各地开始要求购买四类药品必须实行实名登记,禁止向14天内到过中高风险地区的人员出售这几种药品。

●韩方印的药店里,等药的人们在排队。讲述者供图

在通告里,各地药监局要求药店发挥早期监测的“哨点”优势,早预警、早发现、早检测。许多药店老板提到,严格监管限制四类药品的销售,对药店是一个巨大的打击。

韩方印解释,对小型药店来说,感冒、咳嗽、发烧一类的药品大约占60%的销售额,“药店经常接待的客人除了慢性病,就是生些小病的客户,一般也就是感冒、咽痛之类的。”

疫情之后,大家习惯了戴口罩,减少了交叉感染的可能,患感冒的人本来就少了许多。一些城市一旦出现确诊病例,更是会直接叫停四类药品的销售。韩方印估计,自己药店四类药品的销售额已经降到了30%左右。

一些大型连锁药店也很难在冲击下维持运转,在各家上市公司发布的年度财报里,2021年,国内四大连锁药店的关店数量达到新高,共关闭了441家药店。

韩方印觉得2022年的情况更加难熬。首先是封控的频率越来越频繁,商丘去年就“静默”了三次,韩方印的药店在12月放开之前已经关了三个月,他说闭店不是政策要求,“静默状态下药店还是能开门的,可是没有药啊,也没人出来买药。”他每天打开店门,看不到一个客人,然而开着店就得花电费、人工费,“挣不到一分钱,全赔进去了。”

四类药品停售的频率也越来越高,各地疫情此起彼伏,出现确诊病例,药监部门就会要求下架封存四类药品。

实际上,许多省份在2022年开始抬起禁售的闸门,例如河南省药品监督管理局在5月31下发通知,规定全省药店允许销售“四类药品”,实行实名登记报告制度。

但一有病例,通知全部作废。8月,商丘市下辖的永城市发现一例核酸检测阳性人员,全市实施临时管控措施,所有药店暂停销售四类药品。

各个城市的规定也不尽相同,一位浙江某市的药店老板说,11月因为要保障省运会的正常举行,浙江省要求购买四大类药品后,24小时内必须做一次核酸检测。

可到了她所在的城市,除了购买后做核酸,还要求顾客必须凭24小时核酸检测报告才能购买四类药品。省内其他城市有的直接禁售,有的在政策上加码,24小时内不做核酸则赋黄码。

跟不上的产能与薄弱的农村

韩方印很笃定地说,“目前缺药的局势,不是这几天里大家抢药囤药就能造成的。而是从疫情一开始的时候,这三年里边就给医药行业的人制造了一个未知数。”

韩方印指的未知数是,整个行业的人过去可能都不知道到底要生产多少退烧、感冒和止咳药。因为频繁停售四类药品,他的药店不知积压了多少感冒药,放着放着就过期了,他只能选择销毁。

“药店卖不出去,只能减少进货;医药公司就发不出去货;厂商那边生产出来,又卖不出去,就形成一个恶性循环了。这三年对药品一直是没有合理安排的。”

在监管时期,相关部门希望药店发挥“哨点”作用,监测购买四类药品的人群,及早报告感染情况。然而在12月“新十条”发布之前,没有人通知作为前哨的药店提前储备药物。

仓促之下,秩序被破坏。“新十条”发布后,韩方印始终在找药。他是一名从业经验丰富的医药人员,认识无数本地的、外地的医药销售、生产商,所有人都告诉他,退烧药的需求一下暴涨,生产线很难及时跟上,“现在的供不应求,是从一开始就铸就的。”

有认识的生产商告诉韩方印,放开没多久,很多工人就感染了,生产线上一直没能满员运作,产能跟不上来。

物流环节因为快递员感染同样停滞了很长时间,韩方印12月17日订的一批药,5天后才刚给他发出运单,而路上还不知道需要卡多长时间。他能做的也只有等待。

●药店店员在发药,叮嘱高烧的话吃一片。讲述者供图

大城市的情况相对好些。方海工作的药店在去年12月也迎来了一大批购买感冒药的顾客,她的一位药店朋友开玩笑,“从来没有想到,有一天感冒药也能成为网红。”

但比起2020年的兵荒马乱,方海说,进门的顾客已经没有那么慌张了,“心态也不一样了。”她推测,或许也是因为上海在2022年3月刚经历一场漫长的封控,“有人家里可能还留着抗原,有一些储备药。”

广大的农村无疑是最薄弱的环节。12月18日,韩方印的大伯给他打电话。大伯是村长,语气焦急,说村里的诊所到县城都已经买不上药,老人冬天常用的退烧针也没了,盼他想想办法。

韩方印手上还有最后一点库存,他给大伯寄去了1000片布洛芬,还有板蓝根片、西洋参胶囊,供村里老人使用。

韩方印老家的村庄只有1000来人,老人占了十分之一,大多数年轻人外出务工,村庄显得更加衰老虚弱。药寄回去没多久,韩方印就听大伯说,村里家家户户都开始发烧了,“先是一家一两个,很快家里人都染上。”

很多老人熬不过这个冬天。他听大伯说,刚刚过去的4天里有5位老人去世,年纪都是七八十岁,有各种基础病,“像农村咱本身条件都不好,冬天没有暖气。很多得病了上医院也不现实,就搁家里,治不好基本上就走了。”韩方印轻轻叹了口气。

他还在免费送药,十几瓶对乙酰氨基酚片已经快送完了。如今一些医药公司有药了,但价格还是涨得厉害,一瓶布洛芬进价能高达一两百,“没有回到正常市场行情。”

让韩方印庆幸的是,感染高峰期暂时过去,来领药的人一天比一天少。大家脸上的表情也有了变化,迷茫散了些,“这几天大家心里面慢慢踏实了,最起码晚上起烧,知道哪里有退烧片,不会像刚开始,一片难求,到处都没有。”

韩方印说,如今网上信息杂乱,许多人也只能根据身边人的经历做判断,“周围认识的人症状重的,家里有老人的就很急,症状轻的到现在就会觉得没啥事。”尽管他觉得过去三年,我们或许可以做更多的准备。但不论如何,混乱和恐慌开始渐渐少了。

每天都有从韩方印手上领过药的人给他发消息,感谢两粒退烧药让他们度过了最艰难的时刻。韩方印或许可以好好休息几天了。最初送药的几天,他几乎一刻不敢合眼,很多电话是半夜打进来的,他生怕错过,“如果不是情况特别紧急,也没有人愿意半夜打电话。”

因为频繁接触病人,韩方印很快也感染了。他记得有个晚上,凌晨一点左右,他实在撑不住,歪在药店的简易床上眯了一会儿。

两小时后他醒过来,看到手机上多了二三十个未接来电,门口站了七八个来领药的人。他的店门没关,灯泡一直亮着,大家随时可以进来喊醒他,但没有人这样做。大家只是默默地等在门口,等着韩方印休息好,安静地排队领药,说一声“谢谢”。

(讲述者方海为化名)