极昼工作室|10个村庄的冬日感染报告

在刚过去的12月,对于很多乡村来说,奥密克戎是没有名字的。“那个病”忽然来了,熟人社会里的邻里碰面有了些尴尬,谁传染了谁不好提,但婚丧嫁娶总是难以缺席,老人聚在一起咳嗽,家常还是要唠,围绕这个像感冒一样的病情,在有限的信息里谈论得隐隐晦晦。

前所未有的压力下,普遍问题都是缺医缺药,没有急救设施。围绕这个核心症结,我们了解了不同地域的10个村庄,进入他们的关系网络后,发现恐惧的另一面还是缺少依靠,来安放晚年的安全感。

如果是被病痛和歧视折磨了大半辈子的基础病人,残缺的身体又遇上“那个病”,更是心理防线的崩溃。第一波感染高峰逐渐过去,春节返乡潮即将到来,角落里的老人还需要更长久、更深入内心的关爱。

文 |罗晓兰 何香奕

编辑 | 毛翊君 陶若谷

养老院里又吵架了,“你们把那个病带进来了,把我们感染了”。之前他们也常吵,甚至动手。封闭管理了三年,大门一直上着锁,老人情绪都不好。

放开后,老人吵得更凶,觉得“外面的人哪里都可以去”,他们也想出去。护理员向秀梅只能一遍遍重复,“莫出来,外面有那个病。”老人们仍旧闹,说不舒服,“我们又不是坐牢”。里面最年轻的两个人——低智的小伙子和一个50多岁的女人,趁向秀梅不在,各自翻墙出去了。

养老院挨着村子,里面的人陆续去世,只剩14人。平日里冷清,老人就下下棋,看看电视,晒晒太阳。到了冬天,日子短了,每天只吃两顿饭,剩下的时间围一起烤火,聊天。翻墙出走的两个人也不知道去哪里,就四处转转,找人说说话。

小伙子的妈妈在他出生时去世,父亲快60岁,说年纪大了,没法照顾他,把他送到了这里,是这里唯一的年轻人。翻出去的时间向秀梅不太清楚,但她知道出去过不只一次,病毒大概率他们带回来的,因为别人都出不去。

12月25日左右,这两个人开始发烧,另外两个七八十岁的老人也有症状了。院里没有卫生室和医生,向秀梅买不到药,也没人问她院里的情况。另一个护理员躲在家里,再也不接触老人。向秀梅一个人做饭,搞卫生,给他们煮金银花茶,熬中药和红糖生姜茶,靠这个抵抗。

翻墙的两个人在屋里睡了两天,吃不下饭,她又给他们熬粥。感染后,有的老人没有直系亲属,也没人来探望。这几天向秀梅也开始咳嗽,但没替班的,唯一让她省心的是,老人们再也不闹着要出去了。“外面有那个病,有点怕。”两个被传染的老人也没那么严重,低烧不到38℃,跟其它人坐一圈,在院子里安安静静地烤火,都戴着口罩。

90后宋义下了高铁,租车回村。司机说自己的爷爷刚感染去世,血氧低,送到医院没抢救过来。宋义更加害怕,他朋友的姥爷也感染了,拉血,无法进食。前一晚视频时,爷爷奶奶说“感冒了”,喉咙痛,发烧38.5℃。他买了第二天一早的机票,从天津到西安,再倒车回家。他爷爷82岁,前列腺肿大,奶奶79岁,做过宫颈癌化疗。

12月22日傍晚,宋义进了村,发现路上都没人了。三天前,村里办了场婚宴,来了近百人。第二天,吃过席的村民陆续开始发烧,包括宋义的爷爷奶奶。虽然刚放开时他就买了药寄回家,但他觉得村医不是正儿八经的医生,之前也是农民,老人想做基础病的治疗,村医只会推荐去大医院。他不敢大意。

进了家,他发现爷爷奶奶情况还好,就是浑身疼,没胃口,平时吃的药伤了胃,喝不了梨汤。但当晚,朋友的姥爷去世了。他还是担心,和老人睡在一个炕上,寸步不离守着。爷爷奶奶有时疼得叫唤,他赶紧起来看,不时摸摸,测体温。老人白天嗜睡,晚上失眠,他陪着熬夜,找话题聊天。

●资料图。图源视觉中国

父母常年在外打工,姐弟三人都是爷爷奶奶带大的,几乎每晚都在家族群里视频。老人住不惯城市的楼房,要在村里落叶归根,他们就在院子里装了监控。宋义60岁的二叔独居,发烧没药,他的儿子外出躲债,多年没回家了。村里另一个70多岁的老太太腿脚不便,闭门了两天,住在镇上的儿子来看了下,又走了。

感染潮爆发时,村医在微信群里问,有没有老人是抗原或核酸阳性,没有一个人回复。几天后,村民陆续走出家门,隔着五六十米就喊,这几天有没有感冒?好了没?确认对方是病友,不会相互感染,才走近。大家聚在一起吐槽,村医平时就知道催交新农合费,“他就不是个医生”。

还有人每天去镇上的私人诊所输液。村子离镇上5公里,多数老人没车,靠走路,单程要30分钟,天寒地冻的,更不舒服了。宋义说,老人们也不去镇卫生院,说一去就要抽血,流程多,刷走社保卡里的钱。私人诊所第一次排起了队,退烧药没了,只有些感冒药。

但老人们仍然去吃席。放开后,婚礼密集举办,宋义的爷爷奶奶还没恢复,就要去参加镇上另一场婚宴。他劝阻,老人说不去不行,“别人会骂的”。都是有往来的亲戚,以后家里也会有事。年轻人拗不过,代表他们去了。席上一片咳嗽声,来的大多是老人,一见面就问:“阳了吗?”

同一个镇,已经有老人在感染后去世。宋义的爷爷奶奶在一周内基本恢复,他们觉得是安宫牛黄丸“救了命”。离开的前一天,宋义闲逛到那次婚宴的主家门口,村民围上来聊天,“身体很难受”“那就是(阳)了”,都笑嘻嘻的,刻意回避被谁感染的问题。

村南头的小广场空了,在王明乐家的院子里,原本每天聚集的一两百号跳舞的老人,现在都躺在了家里。

大概从12月20日开始,病毒从10公里外的县城蔓延过来,村子安静下来。门户紧闭,熟人间即使是感冒,看见了也绕路走。王明乐发现,很快,全村很多人都感染了,60岁以上老人约占1/4,大多是独居的留守老人。有四五个老人感染后去世了,葬礼从简,邻居们也不敢去参加。

王明乐在乡镇和县城都买不到药,看到朋友圈有人卖退烧药“安乃近”,涨价好几倍,他花八九百元买了1000片,挨家挨户给老人送。两年来,这些老人几乎每天在一起跳舞,蹦野迪。

28岁的王明乐是组织者,也是村里为数不多的年轻人。他一打开音响,穿着花衬衫的老人身体就开始随着晃动,爬满褶皱的双手跟着摇摆。不跳舞时,也会涌到王明乐家里聚聚,如果有事,还会交请假条。

●之前聚在王明乐院子里的老人们。吕萌摄

生病后,看见王明乐进来送药,老人们没法起身。他们半倚在床上,额头上敷着毛巾,有人特别冷,盖了两层被子,对王明乐说,“可难受了,可别染上这个病。”家人在外赶不回照顾,老人浑身酸痛,有的烧到39℃,没胃口,大多数靠扛,“在床上躺十来天才好”。

王明乐看见村医在卫生室给人吊水,不上门服务,他过去也没找到药。他想给他们煮梨汤喝,发现集市上梨都被抢光了。作为村里没阳的人,他也不敢乱跑,一个人躲在家里,还有自己的事要愁。

他初中辍学后四处打工,后来回老家开代驾公司,也卖酒。今年以来疫情严重,没生意,公司从五六十人降到十来人,前段时间倒闭了。现在,他在朋友圈卖口罩、酒精消毒液,也上集市卖烟花,赚点生活费。母亲车祸离世,父亲几个月前娶了继母,最近查出乳腺癌晚期,要切掉一个乳房,需要五六万的手术费。父亲干了一辈子煤矿工人,没攒下钱,只能靠他。

王明乐感到后悔,之前带着老人去KTV蹦迪,买日用品,花了几十万,太大手大脚了。他现在有些抑郁,甚至有“了却一生”的想法。他开始羡慕老人,“除了有些孤独,无忧无虑的。”

12月底,老人陆续恢复,回到广场晒太阳,有十几个老人出现在王明乐家的院子里。他们面色憔悴,偶尔聊到去世的同龄人,很快就跳过了这个话题。“谁都逃不掉,这次感染上了,以后就没事了。”老人不了解新冠病毒,觉得比起城里老人,农村人常干活,体质比较好,所以不严重。

大家有一个月没跳舞了,王明乐也不确定以后是否会继续,一会儿觉得自身难保,一会儿又想应该跳下去。

刘宁是广东江门L村唯一的医生。三年前为了生计,他辞掉这份干了20多年的工作。那时因为疫情,他所在的乡村卫生站不能接诊发热病人,每个月还有人上门检查。乡里也有别的村医抱怨,由于防疫措施不达标,时不时被罚钱,他觉得压力太大,去了外地打工。

这次开始感染后,村民只能去其他村或者卫生院看病。刘宁听说情况,赶了回来。才到三天,药已经所剩无几,也打不通医药公司电话,直接跑去市里的药店,“买到了一些,(比平时)贵了五分之一。”

刘宁还没有感染,总让病人在门外通风的地方等着,他戴着口罩,边问诊边观察风向,风往他的方向吹,就转一个方位,怕自己传染上。有次遇上一个男人说起87岁的父亲感染,可能快不行了,刘宁问要不要过去看一下,但对方说“这么大年纪,算了”。

在西安郊区的桂北村,46岁的村医黄大举也是第一次无药可发。他的卫生室每隔几分钟就有人敲门,很多人挨家沿着诊所和药店找来,甚至到过市里,都一无所获。幸运的是,有天他翻出积压的一瓶“安乃近”,赶紧把这原本不值钱的1000片退烧药分成100份小袋,又在社交平台上发消息,让有需求的人免费来取。

据公开资料,“安乃近”一般不作首选用药,仅在急性高热、病情急重,又无其他有效解热药可用的情况下用于紧急退热。且在2021年底,国家药监局决定注销“安乃近片”的注册证书,因收集到多例关于它的不良反应。但在这次感染潮中,一些村庄还是用了这个“药”。

不少人从网上看到消息赶来找黄大举。“他们说家里有老人,就是没发烧也得给。”仅仅一天,他就发完了药。有位父亲从铜川开了100多公里车专程过来,哽咽着说孩子烧了好几天,黄大举最后把原本给自家老人备的药送给了他。

为了不感染家人,黄大举一直住在卫生室,但父母、丈母娘、老丈人还是相继发烧,他也只能开头疼粉。一位在药企工作的朋友看到了黄大举发药的消息,主动联系说刚到一批货,但价格比平时贵了一半,黄大举觉得这波情况很快会过去,先订购了一箱。结果到了之后,8分钟发完了这120盒,还是有人继续上门。

●徐强的求药证明。讲述者供图

过去的半个多月里,不停寻药的还有26岁的徐强。他在贵州铜仁市下辖的核桃湾村,辗转借到表弟家的一点药,又发朋友圈求助,收到陌生人支援的一点剩余药品。但对于已经断药两周的村庄,这已经是难得的好消息。村医挨个联系症状比较严重的病人,每个人只发三天的量。

核桃湾村一直没什么人戴口罩,12月初生活基本无异,徐强看到一线城市抢药的新闻,也没想着囤药。直到一周前,奶奶突然说有些腰疼,第二天就起不了床了,他才感觉有些不对,赶去村卫生室时,已经挤满了人,村医只能开一些中药或者输液。村长跟他说,80%的人都感染了。没有抗原,两三个有症状的老人家属都以为是普通感冒,用枇杷花煮水喝。

73岁的李康仁说一句话,叹一次气。作为村里唯一的护理员,他也阳了,两天起不来床。感染的多是七八十岁的老人,还有个90多岁的,各个都耳聋眼朦。只有两个义工,每天煲滚水,煮金银花。

村内没什么药了,之前的流行感冒消耗了太多,感染者能吃上几粒布洛芬,但没有感冒药。李康仁在购药平台上申请,也没了。市区离这里近百公里,没医生过来,来的两个护士只说重病的可以去医院。

但老人好些残疾,没人看护去不了医院。十几个人装了假肢,双腿截肢的坐轮椅,或20公分高的助行小车。护理员李康仁还有双腿,但脚溃疡,常常发炎流水,走路要慢行。还有老人瘫痪,义工得给他们擦身,喂饭,换纸尿裤——他们身体很差,曾送到医院救治,从鬼门关拉回来。

按照广东省汉达康福协会(服务于麻风病人的民间组织,以下简称“汉达”)的统计,截至12月30日,有13个麻风村至少60人感染。这只是一部分,广东麻风病发病人数全国第一,全省目前有63个麻风村。

汉达最近调研了近700名麻风病治愈存活者,近半是超过80岁的老人。社工冯洁珍在10天前接到第一个村的感染消息,陆续有村长打电话求助,说缺药。茂名有麻风村感染人数过半,其中一个肺癌患者在医院去世了。

●麻风病康复者。讲述者供图

“大难临头啊”,突然的大面积感染,73岁的李康仁不清楚村里谁是零号病人。12月26日,他也开始头晕,发烧,没心思统计人数。他耳背,土白话说得有气无力,“死了就乜事都冇(什么事都没了)。”11岁得麻风病后,他到这里隔离了大半辈子。父母在他年轻时去世,唯一的哥哥也走了,他没有伴侣,不怕感染后去世,反复说了几次“死”。

同村的病友每年死十个八个,从最多时的500多人,减少到现在的58人。村里有个98岁的女人,已经不认人了,每天要哭几个钟。“这些并不是行政村,而是卫生系统里的一个单位。”冯洁珍介绍,它们建于上世纪五六十年代,那时麻风病无法治疗,病人全被送来集中隔离。

不知是否会遗传,男女被分开住,即使有的村子允许村内结婚,也要结扎,不能生育。后来有了特效药,但社会歧视、残疾带来的无法自力更生,又将大多数人推回这里。

大半个世纪过去,多数老人举目无亲。疫情期间,有老人重病住院,因为医院封闭管理,又没有直系亲属,社工进不去,到去世都没有一个人探望。在那之前,冯洁珍曾陪他回老家寻亲,被弟媳关在门外,弟弟蹲在地上抽烟,始终不看他一眼,不说一句话。后来找到老人的哥哥,对方已经瘫痪了,说不了话,分别30年的兄弟俩抱头痛哭。但很快,哥哥和弟弟都先他去世了。

冯洁珍说,很多老人宁愿感染也要放开,封闭了3年,没了外界探访,老人精神状态受到影响,比之前还要苦,“疫情后老人的死亡速度增长,有花都的村子一年内少了一半人。”

李康仁所在的松树港位于粤西,比较偏远,志愿者少,医生一年就进去一两次,比如春节时慰问一下,仿佛是座孤岛。他记得,去年就汉达一家协会到访过。原本有五六个义工,两三年前调走了大半,“组织安排,点知啊(怎么知道啊)。”

感染后,老人都在低烧,咳嗽,头闷痛,不怎么吃饭,“各个都说很难受”。同屋的老人相继去世,一人一间屋子,大多数自己护理自己,在床上躺躺,在门口坐坐,靠熬。仅有的一点退烧药要没了,治疗其它症状的感冒药还没买到,“希望有这些减轻点痛苦”。

●汉达在给麻风村分发退烧药。讲述者供图

汉达在网上筹药,几位艺术家发起“为农村老人排队领退烧药”的话题,给他们捐了退烧药,快递还没寄到松树港,得继续筹感冒药、止咳药、嗓咽喉药和血氧仪。

2022年最后一天,阳了近一周的李康仁还没康复,头天夜里又低烧。他和四五个邻居打了摩的,走20分钟到镇上打针。两天内,村里感染的人增加了近10个。即使天冷,他们也不舍得开空调——每人每月的补助不等,李康仁的是620元,要省点电费。

从12月15日开始,44岁的村医陈峰闲了下来,每天只有两三个发热病人来卫生室接诊。和其他地方不同,村里的高峰期在12月初之前就结束了。

11月中旬,邢台当地卫生院开会要求村医可以接待发热患者,必须备好退烧、清热解毒的药,不能上门输液,还发放了2000多个抗原。转变很突然,但被要求不能公开宣传。那时,河北省内已有石家庄“放开”的消息——在11月14日取消了常态化核酸点,地铁和公交也将不再查验核酸有效期。

一个多星期后,临近的保定也多区结束“居民健康管理”,恢复自由流动。就在那段时间,陈峰的村里开始从十多人出现抗原阳性,一下变成每天都不断接到问诊电话。他告诉患者不要出门,如果家里没药,他开车去送。

他发现,最早一波感染的是返乡大学生。村里刚有病例时,村民还有些害怕,陈峰告诉村民“吃几天药就好了”,大家才敢出门。然后感染病例迅速增多,从早到晚,他跑几十甚至上百个地方送药,放到门口就离开。其中有两位八九十岁的老人感染,症状较轻,输液后平稳下来。

这次治过第一批后,他才开始大量进药,认为“属于伤寒类疾病范畴”。但许多公司停止了业务,还有些业务员阳了,没人送货,他直接开车去把药拉回来。

●陈峰剩下的药。讲述者供图

直到半个月全国开放以后,药价蹭蹭上涨。他不敢多进药,只能以两天的量分袋开药,“怕突然间降价,或者说我干预价格。”因为断货,陈峰不断更换替代药,最早用感冒清热冲剂,又换成感冒疏风丸,后来只能买到感冒疏风片。

这个时候,村里的感染高峰期已经过去,卫生室也重归平静。现在卫生室的药品还有一些库存,他打算年前再进一批药,“希望那时候价格可以恢复正常。”

在重庆市江津区A村和河北邯郸市鸡泽县B村,感染高峰期也已经过了,村医从12月初到中旬从早忙到晚,现在很少再有人上门。有医生十多天前抢的药才刚刚到货;以前十元一盒的布洛芬,涨到了三十块,五毛一针的安痛定注射液,现在进价两块,医生就尽量开相对便宜的VC银翘片、清热解毒口服液。

(文中所述“感染率”均为讲述者根据症状判断,由于没有抗原,无法统计阳性感染者的准确数据。向秀梅、宋义、刘宁、徐强、陈峰为化名。作者吕萌、魏荣欢对本文亦有贡献,版式设计由作者解亦鸿提供支持。)

==============================================================

新周刊|农村老家也开始“阳”了,我们能做什么

村医往往是农村居民看病的第一个帮手。/视觉中国

城市所经历的“缺药”,同样也在广大乡镇地区上演。

12月20日,57岁的温琳女士发烧了。就在前一天,她的儿子出门前说自己有些不舒服,一量体温逾38°C。儿子在县城工作,最近无论是县城还是村里,都有不少人出现了类似的症状。

温琳去本村的卫生室,医生说没有药,到隔壁村的卫生室才买到了一些退烧药。“当时村医应该也‘阳’了,因为他声音特别沙哑。”温琳告诉《新周刊》。

几日后,一家人也就差不多痊愈了。自始至终,他们都没有确认过自己是否真的感染了新冠。不过,此前曾和他们一起吃饭的温琳的妹妹,于12月27日同样开始发烧。

最近,在河南的乡村,类似的情况并不少见。事情的进展,似乎远比我们想象中快。不少身在大城市的年轻人发现,即使地方不同,他们都有家乡的亲戚一度发烧、咳嗽。

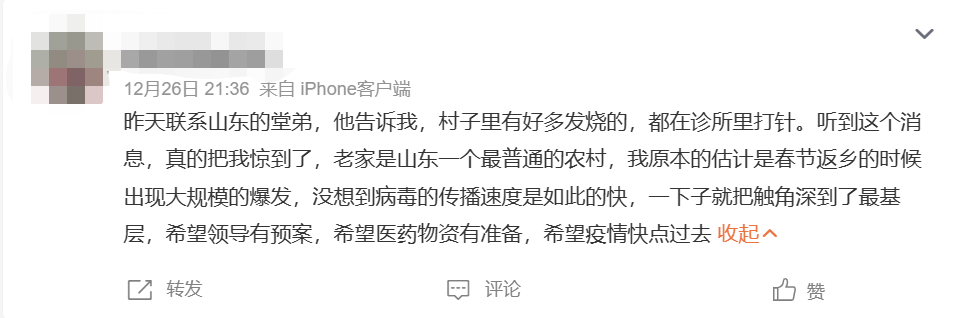

网友称,病毒的传播速度出于意料。/微博截图

而城市所经历的“缺药”,同样也在广大乡镇地区上演。越来越多的人开始关心,医疗资源并不丰富的县城与农村要如何应对新冠疫情的冲击。

12月11日,国务院联防联控机制印发《依托县域医共体提升农村地区新冠肺炎医疗保障能力工作方案》,要求“以县域医共体为载体,提升县级医院重症救治能力,发挥乡镇卫生院和村卫生室健康监测作用,最大可能降低重症率、病亡率”。

当第一波疫情冲击来到乡镇地区,人们如何面对“阳了”这件事?

“没有药,只能停诊”

河南中部某乡的村医鲍医生告诉《新周刊》,前几天想来就诊的村民明显增多,但退烧药却没了库存,他只得停诊,“现在好一点,又进到药了”。

村医为患者分装退烧药。/人民视觉

来他这里看病的村民基本都出现了喉咙干疼、发高烧的情况。鲍医生会给他们开一些对症的药,“也没什么别的好办法”。对于年纪太小的孩子或高龄老人,他会直接建议家人带他们去县医院就医。

另一位村医金医生则表示,大部分村民的首选还是去医院,所以来卫生所拿药的人并不多。并且,前段时间他这里确实也来不及储备感冒药。

在解除管控措施之前,基层村卫生室(所)不可出售“一退两抗”(退烧药、抗病毒药物、抗菌药物)类药品,而短短半个月左右的时间,相关药物的需求量激增。

“进不到药,仅有的能进货的药,价格也高得不好卖。医院有给我们调配一些药品,但远远不够用,所以现在还是缺药。”他也只好在缺药时停诊,“坐在那干瞪眼,没有药什么也干不成,就是半停业状态。”

停诊的村卫生所。/受访者供图

出现症状的村民不少,许多人会来找他咨询,或者给他打电话问该吃什么药。金医生粗略估计,村里可能已经有六成的居民疑似感染新冠病毒。

好在,目前该村还没有人出现较为严重的病情。村民温琳表示,“虽然都不想生病,但得了就吃药和休养,也没什么事。”

对于村医和村民而言,再去分辨是否感染新冠病毒似乎已经失去了意义。“抗原也进不到货,对症下药就可以了,有需要就让他们去医院。”

当下,村里的街道显得有些冷清。“‘阳’了的歇着出不了门,没‘阳’的不敢出门。”

平日里,路边会有一些老人坐在凳子上晒太阳唠嗑。/受访者供图

在同县的另一个村,王家刚刚为小孙子举办了一场百日宴。宴后,王伯和他的孙子就开始发烧。担心医院环境复杂,父亲王皓没有带孩子一起,而是自己跑到镇卫生院的儿科,通过口头描述孩子的症状让医生开药。

“我说我爸也发烧了,求医生一块儿开了6片布洛芬,药现在不好买,能买到挺高兴的,应该够吃了。”他还购买了2瓶止咳药,新农村合作医疗报销40%后,共计花费28元。

现在更令他担心的是住在隔壁的爷爷奶奶。他们有基础病,且疫苗没有打全,目前闭门不出。

在一线城市工作的王皓堂妹曾经在12月初打来电话,提醒他带爷爷奶奶去打新冠疫苗。当时,他跑了几趟都没有给他们打成。出于各种原因折腾了几次,最后在系统里查到爷爷打过两针灭活疫苗,奶奶打过一针腺病毒疫苗,要打不同的加强针。

“可是当时卫生院没有腺病毒疫苗,只有灭活疫苗,而灭活疫苗是2人份的,没有可以一起打针的人,结果爷爷奶奶都没有打上加强针。最后我们想着算了,等村里通知给老人统一接种疫苗再去。”

“一直宅着,不现实”

在上述乡村所属的河南省舞阳县,诊所承担了与村卫生室相似的职责。温琳的妹妹住在县城,她家路口的诊所前段时间少见地排起了队,有时又关着门,门上贴着简单的告示:“没有感冒药!”

一家诊所外面,患者在排队。/受访者供图

慧慧是县城小学的一位老师,11月以来,县城先后经历了管控和解除管控,学校一直处于线上教学的状态。尽管老师们都居家办公,不怎么出门,还是会被外出上班的家人传染。慧慧正在经历病程,她的同事大部分也感染了。

慧慧和同事们聊天,都觉得感染新冠“不是什么大事,好了就行,但都有点怕二次感染,不确定那样会不会对健康有害”。

在疫情防控放开之前,慧慧就准备好了家庭药箱,这时生病就用上了。有同事没提前准备,就去诊所拿药,也都买到了一些。

某日凌晨1点,有位同事觉得喘不上气,去急诊吸氧,“吸过后就没事了”。据这位同事说,深夜来急诊的患者有很多,“想住但住不上院的也有,不过都能吸上氧气。”

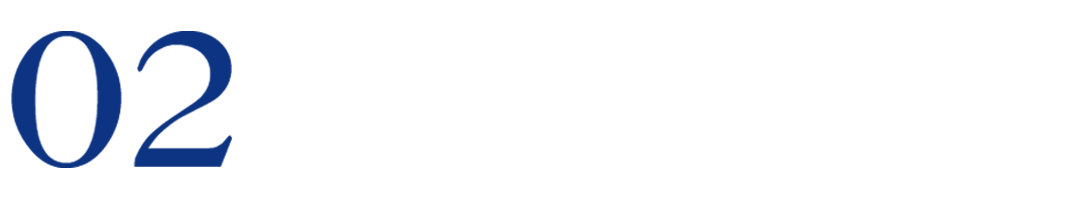

慧慧也有同事去诊所打退烧针,但感觉价格有些不对劲。“有的诊所一针20元,有的却要90元。”

有人去诊所拿的药里面有2片安乃近。百科知识显示,安乃近一般不作首选用药,仅在无其他有效解热药可用的情况下用于紧急退热。/受访者供图

县城一家诊所的董医生告诉《新周刊》,近期就诊人数明显增加,他们会统计并向县医院上报发热患者的数据,具体数字不方便透露。

诊所不会为患者提供抗原测试,“一是不好买到,二是太贵,如果来一个人就要做一个抗原检测,人家也不愿意花这个钱,觉得不如用这个钱直接买药”。

这家诊所是中西药结合的,目前由于缺药,也只能够开出以中药为主的药方。常规的感冒药、退烧药,“原来便宜大量的药物,现在也都涨价,上游药厂要涨价,我们也没办法”。

董医生遇到的患者,也有担忧自身或家人病情的。“谁想生病啊?对这种情况,我们都会耐心地给他们解释,让他们不要担心。”少数病人,若情况确实不乐观,董医生会帮助其转运至县医院,“目前救护车是可以随叫随到的”。

针对缺药的问题,县政府显然也在想办法。慧慧收到学校转发的通知,称“免费药品12月27日开始向社会各界群众发放,地点为xx路xx中心一楼,凭身份证领取,每人每次限量发放”。

爸爸抱着孩子看窗外。/受访者供图

有幼儿的家庭,此刻仍然悬着一颗心。半个多月以来,静静一家三口没怎么出门,夫妻俩正在居家办公。

还不到两岁的女儿每天要爸爸抱着看窗外,嚷嚷着“妈妈,口罩,找哥哥姐姐”“爸爸,车车”,想出去玩。孩子也习惯了出门要戴口罩。

长辈劝这对夫妻,“心态放平,我单位同事两个孩子,一个4岁一个1岁,得了也没事”。静静表示:“很多人都说小孩康复比大人快,但我们在网上刷到孩子高热惊厥的视频,还是有点害怕。”

因为长时间不出门,孩子现在变得更认生和敏感,夫妻俩明白,一直窝在家里不现实。他们也很无奈,“虽然也许早晚都要中招,但能再拖一天是一天吧”。

基层的挑战

南方医科大学南方医院感染内科及肝病中心副主任、疑难感染病中心主任彭劼接受《中国新闻周刊》采访时称,由于老人儿童多、医疗资源匮乏、科学治疗意识差等原因,“农村地区抗疫可能会面临诸多挑战”。

以舞阳县为例,该县于2018年脱贫摘帽,根据第七次人口普查数据,其常住人口为44.71万人,80岁以上老人逾1.6万。

而该县规模最大的医院为二甲医院,拥有600余张床位;第二大的医院仅拥有300余张床位。该县辖14个乡镇,除县政府所驻舞泉镇外,共计有12个卫生院,每院拥有床位十几至几十张不等。

床位数量是衡量一个地区医疗资源丰富度的重要指标。/图虫创意

像舞阳县这样普通的县城,还有很多。

国家卫健委数据显示,截至2021年底,全国共有基层医疗卫生机构近98万个,其中乡镇卫生院3.5万个、村卫生室59.9万个。县城医院、乡镇卫生院、村卫生室(所),共同构成了为农村兜底的卫生保健网。

多位专家指出,接下来,基层医生将面临大部分防疫压力,接诊绝大多数为轻症的患者,以避免对二级、三级医院造成冲击。

12月16日,国务院印发《加强农村地区新冠肺炎疫情防控和健康服务工作方案》,为基层医疗应对防疫压力提供了指导。《方案》要求省内城市实力较强的医院分区包片,与各县(市)对口帮扶,做好分级诊疗衔接,同时提出乡镇卫生院应加快提升接诊能力。

《新周刊》接触到的村医称,他们了解新冠病毒感染的典型症状,清楚在什么情况下需要请患者转诊,转诊渠道较为畅通,但目前村卫生室接诊最大的困难还是缺药。

国内多个乡镇开始为群众免费发放退烧药。/人民视觉

对此,国内也已经开始加大药品产能。据工信部,布洛芬和对乙酰氨基酚日产量1.9亿片,较月初增了超4倍。近期,有网友发现,国内各地多个乡镇已开始为群众尤其是老人免费发放退烧药。

有网友呼吁,返乡者在做好自身防护的同时,最好带一些药品和抗原试剂盒回去,尽可能地帮到家乡的人们。

互联网上关于“阳了”的声音,大多来自年轻人。当与新冠病毒相关的科普知识和城市新闻刷屏时,或许也该分出一点注意力,留给舆论照顾不到的一些地方。

12月30日,农村农业部发布公告,向农村地区征集各地面临的问题和疫情防控工作建议。那些极少得到关注的人们,有望得到更多的关注和帮助。

(文中受访者均为化名)

[1]春运即将开启,农村如何应对疫情冲击?.中国新闻周刊. 2022-12-28

作者:阿瑞

编辑:晏非

校对:杨潮