维舟|为什么有必要警惕饶毅们

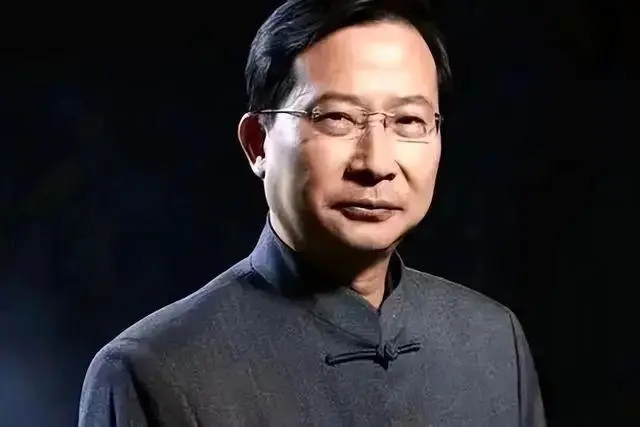

饶毅

昨天那篇写完,不少人来找我辩论——是真的辩论,很少人开骂,但大体上,他们都强调一点:张文宏的不少观点是错误的(至少不全对),饶毅对他的批评没有问题,至于态度,那只是不值一提的小细节。

这是一个逻辑闭环:只要你承认饶毅的正确性,就会发现别的都不成问题。不知他们是否意识到,自己其实是在印证了我的观点:对这些一元真理观的信奉者来说,至关重要的是对错,而不是多元、宽容与规则。

有一位倒也不否认张文宏改变了社会认知,承认公共卫生必须考虑人的感受,但在他看来,关键的问题是:如果张文宏科学素养不足,论断竟是错的呢?那么谬种流传、妖言惑众,岂不是祸害更甚?

这样一来,痛批非但没错,反倒应该毫不留情才是。试想一下“孙悟空三打白骨精”的故事:坏蛋可以装作无辜可怜,但不管怎样都改变不了其本质,谁要是看不惯饶毅的大字报,把除恶务尽的坚决看作是残酷,那就是像唐僧一样的糊涂蛋。

正因此,饶毅痛批的锋芒不止指向张文宏,还有其支持者。张明扬因为撰文力挺张文宏,嘲讽饶毅只是基于立场和利益,已经被他封为“二十一世纪秦桧的首席候选人”——不少人都觉这样的破口大骂不免“失态”,连他的支持者都说“饶老师跟社科的较什么劲”,是啊,为什么?

我想原因在于:饶毅自认真理在握,以“尊重科学”为名,难以容忍任何“错误”。他不仅担心民众被误导,更进一步说,也不信任民众有独立的辨识能力,毕竟事实证明他们容易被“心理按摩”诱惑。

根据这种精英主义的视角,群氓和知识精英之间当然是不平等的,难道你能让一个民科和教授平等探讨学术前沿?普通人无法掌握真理,也不必问为什么,就像吃药,不需要知道原理,照医生说的做就是。

这样,公众只是被动的容器,他们所能做的就是识别出真理化身并追随他,如果做不到这一点,那他们就是愚昧的庸众,配得上他们的苦难。

《三体》中的罗辑

中国社会常有这样一种父权制的论调:庸众的原罪,就是误识、误解自己的英雄,也不知感恩。

在刘慈欣的科幻小说《三体》中,主角罗辑是地球的救世主,到头来却被视为不可理喻的怪物加以放逐,外星入侵的惩罚随之降临到这些不知感恩的愚昧人类头上。末日审判的灾难印证了他的正确性,这些蝼蚁般的众生活该永远为之忏悔。

我的朋友左林曾评价这种集体潜意识:

对于大刘这样的人来说,他们的天真之处在于,幻想的这个全能的决策者是大公无私的,只为了整个团体考虑。但是, 他没有想到的是, 当你给予一个人这样的权力的时候,他的出发点马上就变成保存自己的权力,而不是群体的利益。 比如说罗辑,他那个执剑者的权力, 难道不需要随时保持吗? 不需要用大量的权术吗?

这确实也是饶毅的思维盲点:虽然现在不乏有人质疑他抨击张文宏是出于利益相关,但他一直以“科学权威”的非功利形象示人。既然他是正确的、无私的,那么也就不需要反思了——毕竟,有错误才需要反省,正确的为何要反省?

他挞伐张文宏的支持者们在“造神”,让很多人误以为他是反权威的,但他真的反对“神”吗?确切地说,他反对的是“伪神”,但并不反对“好的权威”——他自己就是。

那么,为何他就有权批评别人?不少人都觉得他越界了,一个从未做过临床的科研人员,哪来的底气评判传染病和病毒学?

饶毅的一位支持者对我说,医学只是诊疗技术,而科学则是认识世界、解释世界的原理,“如果阁下清楚两者的区别,相信你会理解饶毅的不客气”。本来,我认为公共医学新范式中,改变公众认知等等对应对危机也很重要,强调跳出狭隘的框架,不能仅从单一维度去评价张文宏的贡献,但他反问:“新范式是科学吗?”也就是说,在他看来,“科学”是狭义的,公共医学中除了硬核的学术研究之外,都不是科学处理的对象。

要说底气从哪里来,就从这里来:科学,尤其是基础科学,并不是和临床诊疗平行的一个门类,而是根本原理,犹如指导所有实践的原理。实际上,饶毅本人在怼钟南山时就已透露过了:“要懂得病毒流行,需要一定的分子生物学和遗传学知识。”言下之意,如果不懂他本人擅长的领域,那就没资格谈病毒流行。

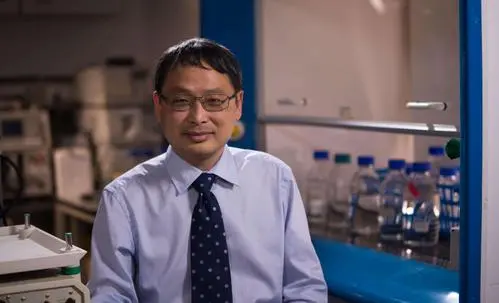

金冬雁

在饶毅和病毒学专家金冬雁的两场交锋中,我们可以隐约看到两种不同的“权威”形象。其中有这样一处细节:饶毅认为“不考虑年龄、基础疾病、疫苗接种情况”,就认为99.6%的新冠病毒病都是自限性自愈性的,乃是“不负责任的”;但金冬雁说,这是统计数字得出的基本事实,而“将基本事实告诉民众,是负责任的表现”。

这其中透露出来的是:饶毅所说的“负责任”,大抵是指权威周全地考虑所有情形,才能将绝对正确的结论公之于众;而在金冬雁眼里,公开、透明地说出事实,才是“负责任的”。

恐怕正因为饶毅认为权威负有无限责任(可能他也是个律己甚严的人),他才追求万无一失的绝对安全,认定放开会有严重后果,所以他判断疫情还会反复,需要继续管控;但在金冬雁看来,专家只负有有限责任,在综合权衡各方面代价的基础上,帮助全社会尽快走出疫情阴霾,这个过程肯定有风险,但那是一个概率问题——当然专家也可能出错,只不过探索到的每一步都公开说明,不断改进就是。

这也涉及到对“科学”的不同理解:它是绝对正确的真理,还是不断探索未知、修正假设的过程中的一系列实践?两种看法也许各有道理,但有一点是确定无疑的:在一个专家主宰的风险社会中,我们的认知是不断调整的,专家本身也可能犯错,毕竟他不是神,也是人。

疫情这三年来,无论是哪个专家,恐怕都经历了祛魅,没有谁被证明是始终正确无误的。张文宏说的当然也不一定都对,但听不听你可以自己选择,现在的问题恰恰是:饶毅试图剥夺这个选择权,理由是张文宏的错误证明他是个假权威,那意思是说,你选择的自由,是以正确的选择为前提的。

实际上,他误解了“张文宏现象”,许多人是经历了三年来的种种事件之后,才选择了信任张文宏其人,但不见得就将之视为神一样的完人,他们也有自己的判断。换言之,饶毅所攻击的“造神”,在很大程度上是不存在的,只是他内心恐惧的投射。

当然,我也知道,很多知识精英都有一种恐惧,认为由民众各自判断,将出现一个混乱的反智社会。民众确实有可能会选错,但那也是他们的权利,何况,想要始终蒙蔽他们也是极难的,民众集体做出的选择,一定就比不上少数精英的判断吗?

相比起专家的一两个过错、人们偶尔被蒙蔽,我更害怕那些自视绝对正确、无私的权威,因为他们浑身自信,不承认自己的有限性,却对自身理念可能造成的复杂深远后果欠缺反思。刘鹗曾在《老残游记》中感慨过这种道德自信的恶果:“赃官可恨,人人知之,清官尤可恨,人多不知。赃官自知有病,不敢公然为非;清官则以为不要钱,何所不可?刚愎自用,小则杀人,大则误国,吾人亲眼所见,不知凡几矣。”

如果这种自信和使命感仅限于自己专业领域,那当然无可厚非,无论饶毅关于防疫说了什么,好像也没人质疑他是专业领域的顶尖学者;但当他进入公共讨论的斗兽场时,首先就应当充分考虑到自己观点可能引发的复杂社会反应,那些并不都是凭借“科学”的权威所能解决的。

在这样一个不断变动的意见市场上,不同的观点都是平等的,如果他想要公众信从,那就应当想办法去赢得他们。此时,专家们应该保持谦卑,尽可能充分地阐述自己的观点,供公众自由选择判断,而不是浪费精力去抨击竞争对手的错误,愤恨人们没能做出“正确的选择”。

新的一代公众已经成长起来了,疫情三年更是教育了无数人学会如何在纷繁的信息中进行筛选、判断,对于想让我们交出选择、判断权利的人,有必要加以怀疑,这就是为什么要警惕饶毅们。

=============================================================

维舟|三年来观点一直没变的人,才被骂得最惨

疫情防控全面放开之后,有朋友感慨地回顾起这三年,说还记得我们曾有过的多次争论:“虽然我也一直很想早日回归正常生活,但总觉得还不是时候,

怀疑我们能不能做到你说的‘在流动中管理’,现在来看,你是对的。”

说到这,她开玩笑说:“放开后,你的粉丝应该大涨了吧?”

其实并没有,倒是有很多人纷纷取关,有些人在这么做之前还会愤然抛下一句,说被我主张放开的一贯立场“骗了”。

当然,未必每个人都这么想,但一个必须面对的现实是:共存派以前不受欢迎,现在更不受欢迎,因为人们觉得遍地皆阳,情况似乎并没有变好。放开就证明你正确?别做梦了,恰恰相反,是证明了你错误。

昨天还有一位读者说,他的立场已经完全翻转了:

我反思了自己。放开前我是个高喊放开的人,对防疫中不合理现象深恶痛绝。放开后发现,我的意见完全没有生活根据,因为那时我不知道自己家人同事朋友都得了新冠难受地彻夜难眠是一个什么状态。

现在据我看,普通百姓每家都有至少一个病痛中的人。没有一个思想家、批评家能为我和我朋友家的病人们负责,而他们又可以重新组织他们的语言来,所以说抽象的思想害死人。可悲的是,我曾经也以这些批评家们的一员自居,然而现在我没有办法用逻辑的游戏保持思想的一致了。

前些天,在微信群里讨论起这一波“快速过峰”的浪潮时,也有一位痛悔:

吴尊友是对的,我严肃站在两周前自己的反面。很心痛,医疗真的挤兑了,每个个体都要承担,现在得病只能自求多福,很多得病的既没有确诊,也没有药,如果不幸没挺过去的人根本不能发出声音。躺平派只会说是基础性疾病,他们根本不负责任,我发了有人投毒的微博也被说惨了……

不论如何,这是眼下真实的社会心态:无数人都在怀念以前被封控的日子,那时他们和亲友没有生病,不必恐惧空气里看不见的病毒,却好像没看到放开有什么明显的好处。你可能也注意到了,朋友圈里一片“感恩”之声,感恩国家保护了所有人整整三年。

不仅如此,许多人都开始忏悔之前被封时“不够乖”了。早在刚放开没多久的12月13日,“以后封的话再也不闹了”这个话题就冲上了百度贴吧话题热榜第二名。当然,这么说的人,可能本来也没怎么闹,但如果有下次,他们可能会“吸取教训”,更主动一点去制止别人闹。

也因此,不乏有人“怒其不争”,但重点不同:共存派哀叹这些人大多是顽固愚昧的清零派,不能认清放开是大势所趋;清零派则奚落他们是“有前科的共存派”,是精致利己主义者,但三年保护到期,现在是该为自己的健康负责了。

把这些人归为哪一派,可能是有误导性的,不仅因为他们明显缺乏前后一贯的立场,而且即便抱有某一立场,也不是出于什么信念,只是取决于自己一时的直观感受,那难免会随着风向不断变换立场。有时候,甚至风向也没变,但在不同场景下也可能忽左忽右。

这给人的感觉似乎是没什么立场,乃至是无原则、无意见、无对错,只是不能让他吃亏,只要他吃亏就骂。你对此看不惯?那他们倒可能还占人群中的大多数,反过来嗤之以鼻地觉得公共讨论中争执不休的双方才是偏执、狂热的神经病,不知道老百姓都是怎么过日子的。

日前就有人跟我说:“我不是任何一派,听安排、随大流、少内耗,不是没有主见,而是一旦你深刻地理解了社会与大众,回想了所有公共事件的走向,你就知道无论往哪边走都有牺牲,而一起走代价最小。”她坚称,自己深知自由的可贵,而那些随便以自由之名强迫她选边站的,才妨碍了她的自由——她理解的“自由”,其实是一种可以采取任何行动的灵活性。

确实,站在普通人的角度上来说,这也是变动时代的理性选择——自己的代价最小化就行了,原则能当饭吃吗?

这使得中国人随形势调适时具有极大的灵活性,因为不论怎么变动,都可以说没做错什么,每个人都在随时谋求决策优化,每一步都踩在关键点上,是符合实际的,最后也得到了最好的结果。

在中国文化中,这有着深厚的传统,所谓“执一中”以应对复杂多变时势的“权变”,乍看前后欠缺连贯性、体系性,但正如岸本美绪在考察清代法规时指出的,“在为政者的心目中,这并不是缺点。为官者的任务被认为是‘执一中’而诚心诚意对付千变万化的现实,随时随意谋求最好的结果。”

面对无法预知的未来,在多个方案中做出选择,这无疑需要极大的灵活性,你或许反感这种多变,但很多人却觉得这正是自己幸存乃至成功的关键。从某种意义上甚至可以说,在风险社会中随时准备多管齐下,这其实倒是一种现代特质。

可想而知,在新旧形势变换时,会出现五花八门的制度套利行为,像胡锡进这样随着总路线一起摇摆的人,竟然自称“近几个月来一直是解除大规模封控和恢复正常生活生产秩序的舆论推动者之一”,顺应风向和社会心态的变动,很可能又赢了一次。很多人奚落、挖苦乃至深恶痛绝,但不可否认,这些人倒是对形势最敏感的。

更进一步说,始终如一就对吗?现在放开倒也罢了,两年前形势不同,你也放开?根据这种看法,忽视具体现实条件来谈某个抽象理念的对错,本身就没有意义。也正因此,才有人感叹:“三年来观点一直没变的人,才被骂得最惨吧。”

想起以前看到的一个故事:有个知识分子,因为读了点书,有一点自己的独立见解,1950年代中苏蜜月时,他主张客观看待,“其实苏联也没那么好”,被狠批了一番;几年后,中苏破裂,许多人感慨还是他有先见之明,他死性不改,又说“其实苏联也没那么坏”,这一次,被批得更狠。

一种看法、一个决策的对错,在当时极有可能是不得而知的。当年都嘲笑万达打骨折卖了大几十座万达城,以为富力、融创、苏宁捡了大便宜,没想到数年过后,接盘方已经非死即残,融创一度连年报都发不出来,万达都赢麻了——当初看来是割肉求生,后来才发现是绝处逢生。也就是说,后来发生的事,可能会完全改变我们对此前事件的看法,正因此,现在人们都学会了“等等再看”,“让子弹再飞一会儿”。

这世上的大部分人,或许都无法超越自身所处的具体环境,即便他们在形势变化时出现一些应激性反应,那也无可厚非,恐慌、摇摆、反应过度,都情有可原,并不可笑——趋利避害是人的本能,问题在于我们不能只被自己的本能牵着走,应当敢于运用自己的理性。

因为,有时看起来在当时具体语境下是理性的,但反复横跳、不断变化,积累下来的结果却可能是事倍功半,甚至连贯起来看完全是非理性的。这就是为什么我们需要尊重多元声音,眼光放长远一些,不要只凭自己一时的直觉下判断。

这并不只是说对信息的甄别、选择和判断,还应有主动参与。我常听人说,封控还是放开自己都不关心,这是精英们操心的事,只希望老百姓的权益能少受侵犯。这乍听起来似乎没错,但却透露出这样一种意味:所谓“权益”就像某种天赐礼物,自己什么都不用做,就会从天而降。

经过三年疫情,每个人都有刻骨铭心的记忆,这大概率会影响他们接下来选择什么样的理念和生活方式,那当然都是他们的自由。两百多年前,吉伦特派的拉苏斯对审判官们说:“我在人民失去理智时死去,你们将在人民恢复理智时死去。”我也相信,是非对错,时间会给出答案,虽然那可能也已不重要了。

============================================================

维舟|神化张文宏的,其实是他的反对者们

有人和我说,他有个问题死活都想不明白:“像张文宏那样一个人,明明有那么多错误和问题,为什么你们还是把他看作是神?”

他想不清楚是正常的,因为这个问题本来就不存在,也就不可能有合理的答案。

现在确实有很多人支持张文宏,但这种支持远不等于“把他看作是神”。他之所以受欢迎,恰恰因为他不是高高在上的神,而是一个温和、通透的人。一直以来,舆论场上对他的普遍评价是“良心”、“能讲真话”和“没有架子”——这些都是人性的体现,至少是让普通人感到有亲和力的,不像“神”是需要距离感的,因为那样才能塑造神秘性。

张文宏不是教主式的人物,不是依靠展示自己的“神能”来赢得人膜拜追随的。他只是一个医生而已,虽然对防疫肯定比普通人专业一点,但那也不过是一份专业意见,不是神谕。实际上,连他的反对者都认为他说的不过是一些大白话,只能对民众起到“心理按摩”的作用罢了。

没人指望他全知全能、永远正确,他当然也可能判断失误,无论他说了什么,听不听也在你——我周围不乏有人坚定支持他,但还是每天喝粥,没照他说的“多吃鸡蛋、牛奶和三明治”,也不见得都能按他说的做到“防疫三件套”。选择、判断的权利在你自己手里。

人们对张文宏的信任,是这三年来通过对不同专家的言论进行反复比较、筛选、判断、检验之后才得出的。把这种信任看作是老百姓受到坏人蒙蔽,这是对大众智商的不信任和侮辱。

当然,一直有人说,关于疫情的信息真假难辨,就算是受过高等教育、有一定逻辑能力的人都难以分辨,别以为公众做出的选择就是对的。这不可否认,但正因此,我们需要有多元的声音,尽可能“对事不对人”,而不是上来就批倒搞臭。

张文宏当然不是批评不得,但误以为支持他就是神化他,那显然是似是而非的。这就掉进了一个逻辑陷阱:他们以完人、乃至神的标准来要求他,然后又指责他不是,最后自己都想不通,为什么还有人“执迷不悟”地“膜拜”他——其实这些都只是他们自己头脑里的幻象。

嘲讽、丑化张文宏预言不准的漫画

说来好笑的是,把他夸大为无所不能的,正是他的一些反对者,仿佛他不仅操纵了公众意见,还误导了决策,导致了现在放开之后的局面。前一阵刚放开时还有人不无夸张地说“全国人民都欠张文宏一个道歉”,转眼之间他似乎又成了罪魁祸首。

放开之后有创伤经历,又或心理难以调适,想要找到一个替罪羊,这是可以理解的本能冲动,但你真的以为单凭张文宏就能做到这一切?那你可能对这个世界有什么误解。

恐怕他们自己也没有意识到的是,这其实是一种偏执的阴谋论——阴谋论的主要特征之一,就是将自己的困境归咎于某个不受欢迎的神秘势力。多年前,土耳其发生大地震,作家奥尔罕·帕穆克发现,当地传闻这是库尔德叛乱分子干的,还有人说是美国人造成的。他们是怎么做到这一点的,不得而知,但不知道为什么就能无处不在、无所不能。

乍看起来,这种心态非常奇怪:为什么他们会夸大敌人的力量?实际上,“替罪羊心理”都是这样,人们只是需要一个“箭垛”,来投射自己的恐惧、痛苦,让它来为所有这些负责而已,至于是不是合逻辑,也没那么重要。

看到这里,肯定有人会质问:难道对张文宏的“造神”不是事实?难道张文宏的那些错误也是虚构的?他的问题,我想自有医学领域的专家去判定,这些我也别不懂装懂了,我感兴趣的是社会现象背后隐藏的心态,进而说明:对权威的盲从和彻底否定,其实往往是同一个人心态的一体两面。

在精神分析学家埃里克·弗洛姆看来,路德就是这类人的写照:“他的一生总有两个权威存在,一个是他所反对的,一个是他所崇拜的。”这些人所激烈反对的,往往并不反映他者的真实,而是他们自己内心的暗面。

中国社会特别多这样非黑即白的社会人格特质,所谓“二极管”。在网上常看到有人因为一个字词的翻译不合心意就否定整本书、打1星,这跟因为一句话就否定一个人、必欲除之而后快,其实是相同的心理。这是一种绝对化的道德洁癖,眼里只有0和1,一点瑕疵就足以价值归零。但这是有代价的:否定世界的复杂性,得到的势必是贫瘠。

我们得接受世界的复杂性、真实性,不要期待有人能永远正确,然后又失望于他没能做到。一个人能坦诚面对,承认自己的有限性,说出事实,就已经够好了。

很容易混淆的一点是:“真实”和“正确”乃是两回事,因为“真实”是完整地呈现,而“正确”却是一种善好的价值判断。试想想,一个浑身找不出一点毛病的“完人”,可能会让我们本能地感觉不真实。反过来说,如果一个人要保持永远正确,那什么都不说才最安全,要不然就说一些绝对不会错的“正确的废话”,势必就很难“讲真话”了。

在日剧《白色巨塔》中,财前五郎和里见医生完全是两路人,但当财前五郎最后得绝症时,他去找的却是当时已经沦落到一家小医院里的里见医生,不是说信赖他医术最好、最为权威,而是因为他深知:就算是最坏的事实,里见医生也会对他说真话。

这种信任,和那种对权威的信任,完全是似是而非的两回事:前者是对人格的“有条件信任”,类似于对伙伴可靠性的肯定,并且对方需要不断做出努力来赢得这份信任,而后者则是“无条件信任”,更多地基于垂直的服从关系。

张文宏去年夏天就说过,医生也是普通劳动者,“我们要对得起自己服务的人,这是我们最基本的职业操守”,而医生们的所有努力,说到底是为了让人们过上正常日子,即便在抗疫期间,也最好不为人注意,一切有序进行,“就像没有疫情发生一样”。

总有人质疑张文宏利益相关,如果有证据,那我也赞成追查,但不管是什么样的利益,说起来社会早日走出疫情都不符合他的“利益”——因为很简单,等到疫情过去,用不了多久,谁还会没事一直谈起他?

这就是当下滑稽的一幕:疫情的结束对张文宏没多大好处可言,但他一直这么主张;这说到底符合大众的福祉,但却有很多人不愿意走出,更想回到过去。

三年前武汉疫情爆发不久,当地一位“维慈医生”就在微博上说,医生们其实不想当聚光灯下的英雄,只想事后静静走开,像所有人一样回归正常生活:

其实我们根本不是什么英雄,在最黑暗的那段日子也会恐惧,只是疾病面前医生首当其冲,就像火灾消防员要上,打仗军人要上,抓犯人警察要上,这几类职业都是与百姓性命相关的,这叫职责所在。幕后是各方力量在帮我们,我们站在台前,疫情结束后,还是退到幕后老老实实上班。别伤害我就行。

我不知道张文宏是不是也这么想,但我相信这是无数医生的心声:不用把他们当神,但也别不把他们当人。