格十三|上网课不治疗新冠

昨天摸着自己的双下巴想了一天,这届孩子到底经历了什么。

三年来,就没上过一段整学,上上停停,运动和外出旅行都少得可怜,孩子都变宅了,去哪都不敢了。别的地方我不知道,就说上海,为了防疫,有两年体育中考都免了,学生体质不退步才怪,可以说经过了这几年,除了近视度数稳步提升,心理阴影大面积增加,其它基本都在退化。

之前可以说这一切都是为了保护孩子的身体健康,那也算值了吧。可如今看看,到头来这些孩子等到了什么结果呢?他们等来的是:一边生着病一边上网课……

既没保护好孩子身体,也没保障好孩子上学。

这三年,一定会成为这届小孩人生中最浓墨重彩的一笔,未来他们可以跟自己的子孙吹牛逼:“你爹我小时候可是上过三年网课的!”就如同我总听我爸跟我吹牛逼:“你爹我小时候可是经历过三年自然灾害的!”

中国人别的不说,乐观主义喜感传承是不用教的。

一代人有一代人的童年,现在我们可以毫不谦虚地说,这代娃的童年就是倒霉他妈给倒霉开门。

同样心里不是滋味的还有老师。

三年里,老师们忙于绿码接龙,核酸打卡,制作表格,情况统计,忙活在防疫第一线,学校的防疫政策是最严的,按说老师也应该是相对安全的人群了,谁料到,老师也是疫情爆发后第一批容易中招的急先锋。

昨天终于有个当小学班主任老师的朋友来跟我诉苦了,她说:“这次网课真不一样啊,我上不动了,你快去跟上面反映反映,直接放寒假吧!”

好家伙,你让我跟哪个上面反映?我上面是我爹,我爹上面是我妈,我妈上面是我儿子,我儿子上面是他爹,他爹上面又是我,莫比乌斯环。

能跟谁反映啊,实在不行你喝点弱碱水兑醋,自己反应反应。

虽然不知道怎么向上面反映反映,但我们倒是可以互相之间建议建议。

我真心觉得吧,孩子们这三年实在不容易,老师的这三年也相当催泪,这都到了最攻坚的时刻了,咱们这次要考虑的除了网课质量,是不是更应该先对自己的身体负责。

老师带病硬挺上课,学生带病趴着听课,家长带病辅导监督……平时这铁打的三人组百折不挠,兵来将挡;但碰上了疫情,一个个生病倒下的时候,就算再硬的铁三角,也受不了啊。

这次的网课上得可以用一个字来形容:支离破碎。

如果全员开麦,听到的是此起彼伏的咳嗽声,和不同层次的宝娟桑。老师也是一边上课一边咳嗽,浓重的鼻音里塞满了乡愁。

大部分老师都会在家长群里说:“孩子不舒服先休息,等好了再交作业”,但一转身又会把交作业的接龙发出来,有的家长和孩子看到就会焦虑,就会着急,孩子就想逞能,硬着头皮也想赶紧把作业交了,这种惯性是多年来培养出来的,一下子还改不掉了。

这就是为啥好多家长在秀自己家那个中了的“学习株”的娃,躺在被窝里还在写作业,眼睛都肿了还在上网课……

昨天有个读者留言说:

虽然觉得孩子很了不起,但是也想说这是家长的失职。

不管是普通的病毒感冒发烧还是新冠,只要生病了就应该休息,难道你们平时孩子生病了也坚持上课吗?孩子都烧得迷糊了睡着了还要强行清醒过来上课,这个“比比谁的娃更爱学习”的风气千万不要有啊!

咱们都是为人父母的,清醒一点吧,此时应该拿出你母仪天下的威严,强硬地要求娃休息。

不管是学生还是老师,阳了之后不舒服都应该休息。

从感性角度说,两情若是长久时都不在朝朝暮暮,学习无论多重要也不用只争朝夕啊!

学校应该爱惜老师的身体,一个学校最有用的资源就是教师,没有了老师,就像医院没有了医生,还怎么搞下去。

我掰着手指头算了一下,一个老师,每天给一个班最多上一节课,这病的巅峰脆弱期不过也就两三天,就算落下这两三节课,学校统筹一下,甚至后面再找时间补上,就那么难嘛?

公司员工阳了都可以在家休息,为啥老师阳了还要上班啊。

家长也应该爱惜孩子的身体,娃是你自己的,作业是交给老师的。作业不交,老师不会掉块肉,但娃有什么问题,你就会掉块肉。

大家明白吗,人是最值钱的,人是第一生产力,人是最不能凑合的,人是永远要排第一位的。

再从理性角度说,昨天我看了一篇报道,说有很大比重的新冠重症和死亡是由心肌炎导致的。

各位知道心肌炎是怎么来的吗?举个例子,比如你现在已经阳了,发烧了,身体不舒服了,你还在加班、熬夜、运动、不休息,你还在消耗自己的身体和逞强,心肌炎就会发生。人的体质不一样,有的人熬两天也没事,有的人累一点就会倒下。

一个小知识:心肌炎把你送走是分分钟的事。

所以大家生病了只要做一件事,就是躺平。

对孩子来说,什么学习啊,作业啊,卷子啊,考试啊,都滚一边去,就算孩子中了“学霸株”,你也可以强行剥夺他学习的自由,让他睡觉。

对老师来说,当然有权为了生命安全要求休息,学校也必须同意。别忘了,大部分老师都是中年人了,学校想送走一个带病疲劳工作的中年人吗?易如反掌。

不是想吓唬各位,我们要敬畏疾病,尊重生命啊。不光新冠,在任何疾病面前,我们都不能剥削自己。

一个个生着病,惨兮兮,还要坚持上课学习交作业,没有人制止这现象,甚至还越来越觉得这值得炫耀了……这是什么逻辑,是觉得上网课能治疗新冠吗?还是觉得伟大的拼搏精神能杀毒?

我们已经付出那么大的代价了,何必到这时候了还要折腾自己。

好不容易有一个大家可以共情、能时刻感同身受的阶段,只要你说不舒服别人立刻就不会为难你,不要再让一些其实并不那么重要的事情来牵绊,趁着生病的时间好好让自己放松一下,和家人轻松地相处几天,病会好得快些。

所以我想呼吁一下学校和家长们,让生病的老师和孩子都不要硬撑,奋发图强不差这两三天。学会爱惜身体和对家人负责也是很重要的生存法则,趁机教会孩子,这不也是很好的一课吗。

==============================================================

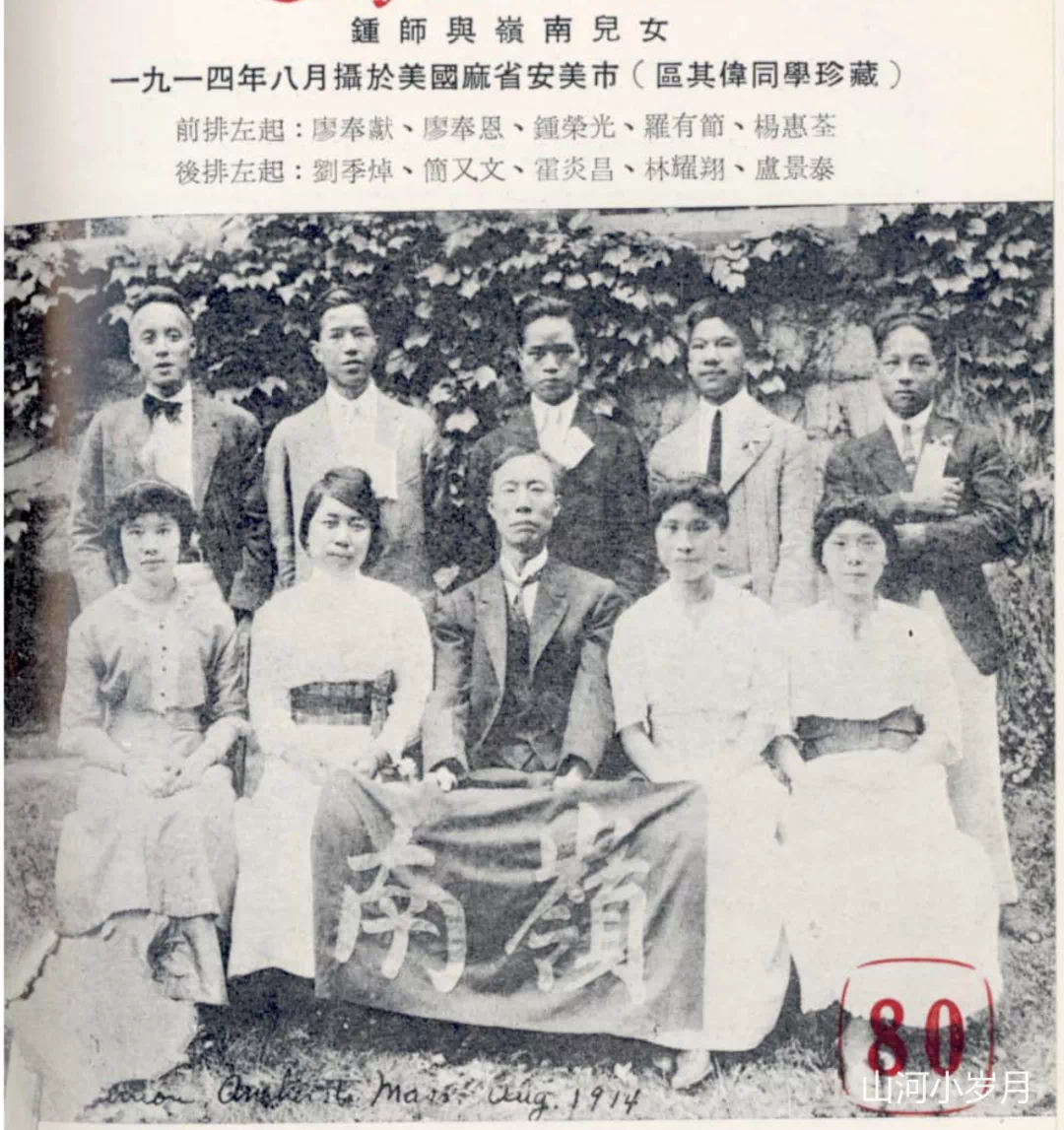

一百多年前,当一个父亲给女儿起名“奉献”——

最近又看到了关于“招娣想要改名”的新闻。

第一反应是“现在还有姑娘会被叫招娣吗?”印象里,我只有几位阿姨有类似名字。在朋友圈问了一嘴巴,真的是我孤陋寡闻,居然到现在还有九零后的“念娣”。

“杨静如”“黄素琼”“陆小曼”“林徽因”……为什么民国女孩子的名字这么好听?这是我常常被问到的问题。后台也会接到读者来信,希望我给他们的孩子起一个“民国时代的好听名字”。我总会拿出张爱玲的例子,她的原名是“张瑛”,上学的时候为了报名方便,被母亲按照英文名字“Eileen”改成“张爱玲”,母亲说以后可以再改,结果就这么叫了一辈子。我其实更喜欢原名,“瑛”,一块美玉,不过,哪里比得上“爱玲”那么响亮。由此可见,起名有时也是玄学。

今天的故事也从起名开始,一个一出生就遭遇了悲欣两种情绪的姑娘,得到的名字是“奉献”。

她生在1890年,尚在前清。对于她的出生,失望的是祖母,她觉得兆头不好,这是儿媳的头一胎,她对儿子有些隐约的怒气,但又不好发作,她自己生了六个女子,到第七个才是儿子,现在到了儿子这辈,莫非又是如此?

但充满快乐的是父亲,这是他第一个孩子,女孩子有什么不好?这位父亲有着这样的眼界,在当时实属罕见。这是廖德山医生,孙中山的同学和战友。长女出生的这一年,他刚刚创办了培正书院,担任副校长。他在农村行医时,就常常鼓励村民,要让女孩子解放缠足,要让女孩也识字读书。他给这个孩子起名“奉献”,并不是奉献给任何一个男子,任何一个家庭,而要“奉献给妇女解放”。

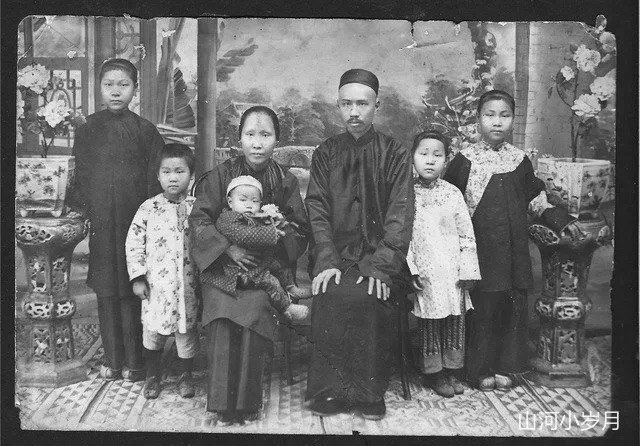

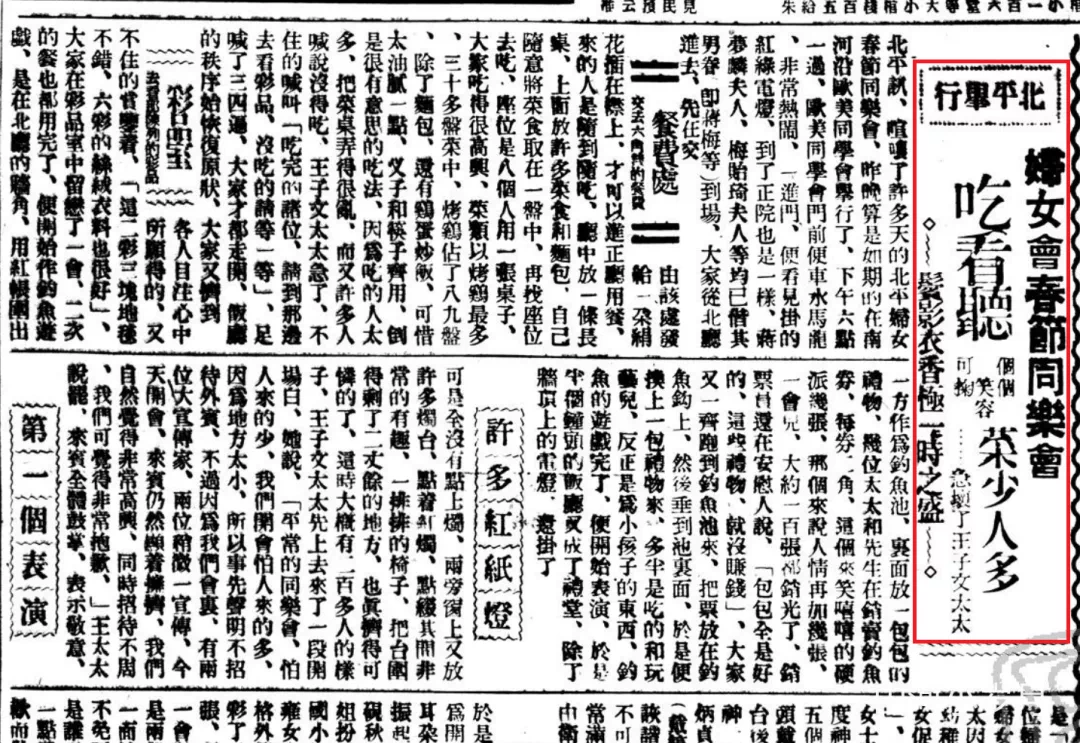

廖家全家福,左一为廖奉献

廖医生是真的喜欢女孩子,他的太太之后又一连为他生了三个女孩,到第四个是男孩。祖母开心地请来亲朋好友做弥月,他却躲在屋子里赌气,抱怨母亲男女有别。他母亲诧异地说,人家得子都是快慰,你这脾气,怎地如此别扭?

廖奉献女士就出生在这样的家庭里,16岁时她入读广州岭南附中,是全国早期男女同校的学校,这所学校以严格教学出名,入学的时候七十人,拿到毕业证书的只有十四人,她是班上唯一的女生,但考试却总拿第一。到毕业时,奉献感受到了人生第一份挫折。

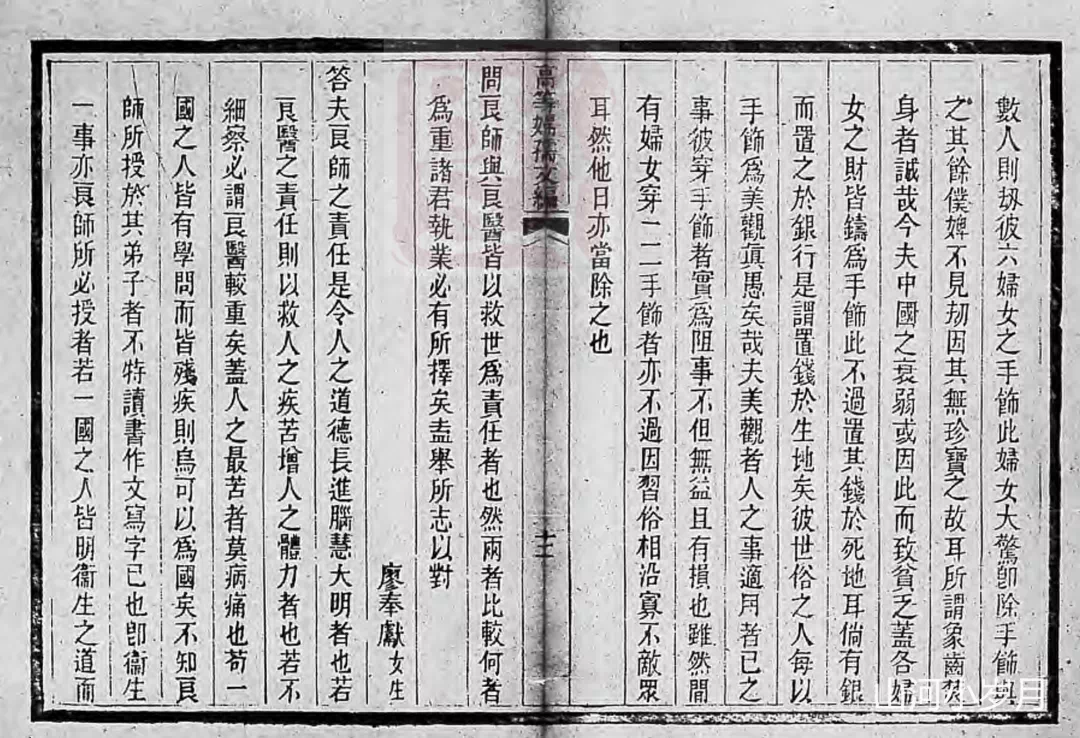

廖奉献14岁时在《妇孺报》上发表的文章

她的男同学们基本都北上前往清华预备留美,她却只能看着,因为那时候预备留美还不招女生。还好,岭南大学的第一任校长尹士嘉先生当时正要去美国,就问奉献要不要和他同去。奉献忐忑地给父亲写信,在澳门的父亲很快回了信,卖房子,凑一千块当作旅费,自费去美国。

此时,是1909年。

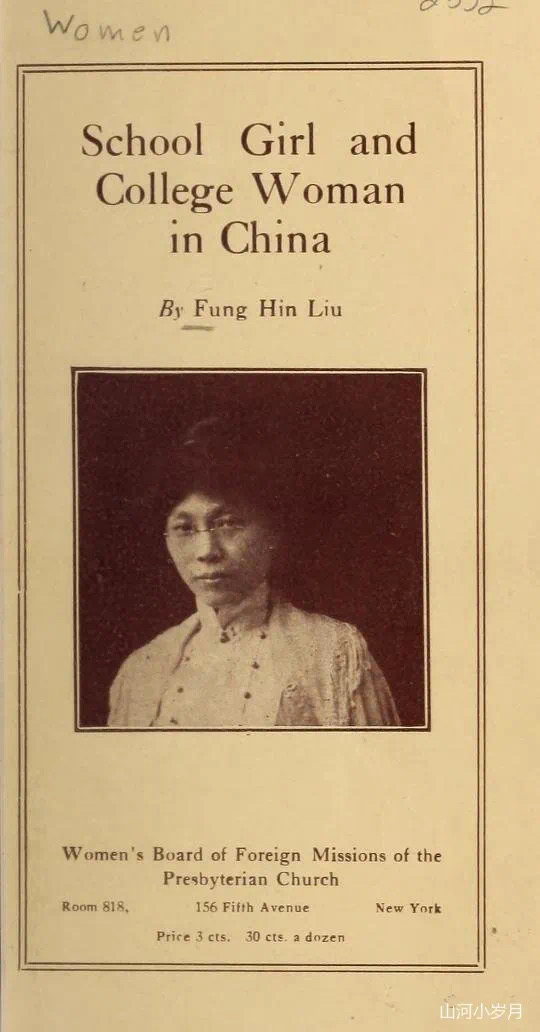

她考入了卫斯理学院(Wesley college),读到四年级时,她认识了一位叫宋美龄的一年级学妹。卫斯理学院毕业之后,奉献考入了哥伦比亚大学攻读教育,导师是杜威。

她的理想从来没有变过,要为中国的妇女做点事。所以,1916年回国之后,她就担任岭南女子中学代理校长,对于个人是否组建家庭,她似乎从未考虑过。直到1918年,在广州,她忽然邂逅了一个男子,说是邂逅,那男子却是专程为她而来,风尘仆仆从北京赶来,一来就说明己意——求婚。

确切的说是续弦。

男子叫王正黼(Cheng Fu Wang),是宁波第一位牧师王有光的四子,他的三哥是王正廷。王正黼和廖奉献同岁,他在1910年从北洋大学矿冶系毕业之后(得了一个翰林头衔),获得了奖学金,前往哥伦比亚大学读矿务硕士。他和廖奉献在哥大相识,不过也许并不那么相熟,因为他在1912年就因为肠胃病提前回国,并在1916年结婚,新娘是王正廷在耶鲁的同学周詒春(时任清华校長)的妹妹周春芳,看照片还是蛮美。

这段婚姻持续的时间不长,周春芳在生下长女王安琳六天之后去世。

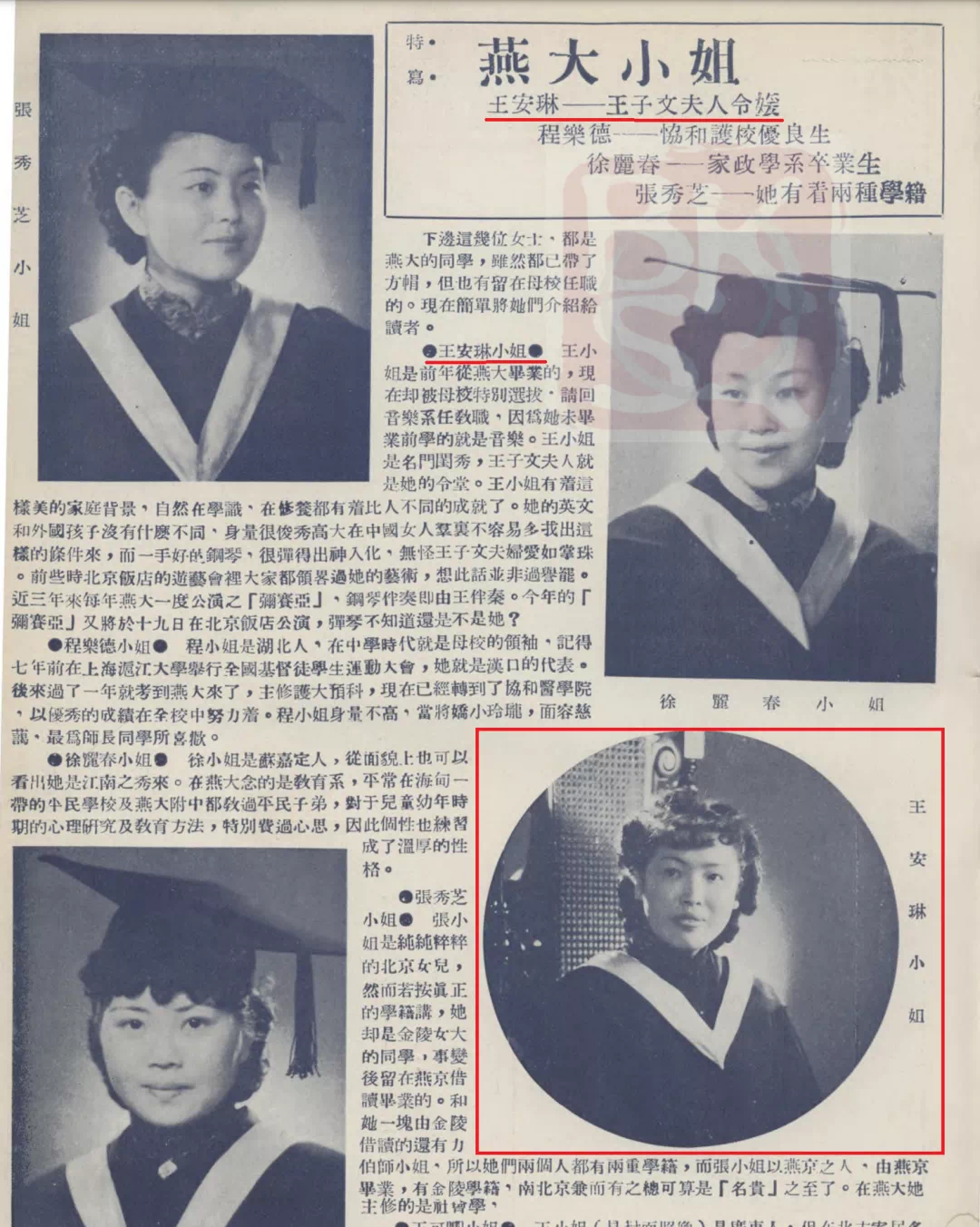

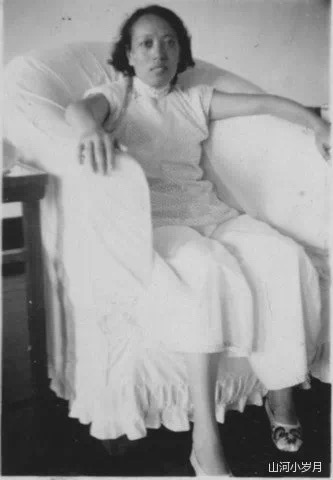

王安琳后来成为燕大校花之一,但这篇报道对她的称呼怎么看怎么别扭。

王正黼没有停下工作,他跑到东北本溪湖,担任本溪湖煤铁公司的总工程师。公司是中日合资,当时有许多傲慢的日籍专家,王正黼因一次成功计算炸开了结冰的熔炉,获得了日本人的尊重。但他内心仍旧焦虑,女儿一岁,嗷嗷待哺,无人照料,王正黼想起了廖奉献。

廖奉献似乎犹豫了一下,我猜测她应当本来是抱定独身主义的。因为在三十年代的一次采访中,她说自己原本打算把自己完全奉献给女子教育事业,但被王正黼感动,“王先生做事十分认真”。如果嫁给王正黼,她就要一路北上,放弃自己在广州的事业。但最终,她还是答应了求婚,要求只有一个——

婚后,她要继续做事。

1918年6月,他们结婚,婚纱是向宋庆龄借的。

王正黼说到做到了。

婚后,王正黼受张学良的委派,成为东北矿务局总办。这是他一生事业的黄金十年,也是东三省建设的黄金十年。他对妻子说:“我很惭愧,把你带到这深山野岭来,为了我的事业,而牺牲了你的,使你不能把整个精神奉献给妇女运动。所以我愿意你到社会上去,做一些事情。”

廖奉献参与成立了“北平妇女会”,这是北京地区存在较久的社会妇女服务组织,这个组织在北京相当活跃,很难想象那个年代,有那么多女性参与到公共事务当中去。廖奉献文如其名,她谦虚地称自己的资历比不上国立女子师范大学副校长胡彬夏,在活动台前,她把聚光灯让给别人,自己则致力于最为琐碎的运营工作中。

1935年,北平妇女会组织新春同乐会,算是一次金主答谢+新一年款项募集。廖奉献组织了自助餐形式,结果来的人比预想的多很多,很多人吃完不走,后面又有很多人抱怨吃不到。廖奉献在大厅里维持秩序,高呼“吃完的诸位,请去那边看彩品。没吃的请等一等。”足足喊了三四遍,大厅里的人流才少了很多。记者将这些细节写在报道里,颇为有趣,不过,廖奉献显然对于自己做什么毫不在意,她更关心地是是否筹集到款项,“反正人人都知道,我不是个漂亮小姐,年轻的时候就不是。”

这几乎成了她的口头禅,每次访谈都会对记者讲起。她确实不是美人,行事也更为果决,是南国佳人的飒爽。当王正黼的妹妹王信恩(Lily Wang)和张学良谈起恋爱时,她并不是家里最反对的那个人,但她只为她觉得可惜。王信恩又名敏慎,当时跟着哥哥王正黼在沈阳时,曾在青年会负责教授张学良英文(张学良的大碴子英语原来师出王小姐),张已有妻室,但仍旧对王小姐狂追不舍。廖奉献和王正黼的儿子回忆,当时常见张学良的黄色敞篷跑车停在家门口。但两人最终只发展成同居关系,主要是由于于凤至的反对:

汉卿对女人又十分随便,对此,我从不过问,我相信他决不会负我。只有对王正廷的妹妹,他找我要求我接纳她做二房,说她人品好,留学归国,学识很高。并因王正廷的关系和政府要人都有渊源,一再要求,为此事我再三思考后拒绝。我说:为了我们两人这个家,为了孩子们,我不能同意。最后汉卿依从了我的意见。——于凤至

王信恩并不美丽,胜在待人和蔼,体贴细致。据说,身边人都不明白,一个大家闺秀会什么会爱上这样的浪荡军阀。王信恩终生未嫁,在张学良接受唐德刚口述史访问时还曾与张同居一年。在张学良出狱之后,王小姐曾打算和少帅旧梦重温,在听说其已和赵四小姐完婚之后,她决定退出。

1931年,“九·一八”事变爆发,王正黼和廖奉献夫妇义愤填膺,曾经诉诸国联调查团,引来日军不满,企图暗杀两人。最终,王正黼装扮成工人,坐船经大连再到北平,廖奉献随后带着全家大小前往汇合。一到北平,廖奉献顾不上安顿家小,立刻回应东北义勇军的号召,积极捐赠衣物送交前方战士,她还当选了北平妇女救护慰劳联合会主席。但她依旧感叹,中国的妇女运动,和国际上比较,实在落后太多。

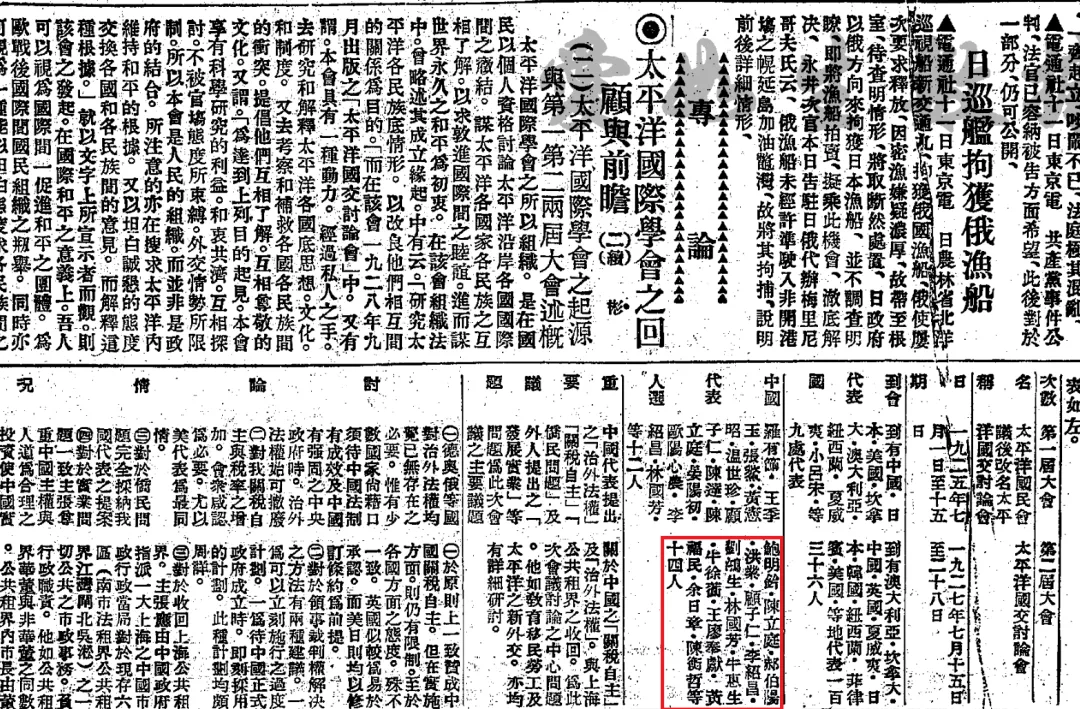

廖奉献曾经参加了1931年太平洋国际学会,同行者还有陈衡哲,这是另一个我非常喜欢的女子。

王正黼曾经组建了冀北金矿公司,希望东山再起,但机器还没有运到矿地热河,已被日军占领。日军攻陷华北之后,王正黼为了经营煤矿的员工们,没有退到大后方,但因为拒绝和伪政府合作,又和妻子廖奉献一起暗中接济教会,1944年12月,王正黼被日军以通敌罪拘禁。

廖奉献开始营救丈夫,此时,王正廷等王氏家族成员都在上海,她孤立无援,难以想象,她几乎靠着自己的一己之力和日本人周旋。一百天之后,王正黼出狱,但因为受尽酷刑,身体大不如前。

1947年7月燕京大学毕业礼上王恭立与母亲廖奉献

这张照片应该拍摄较早,廖奉献是第一排左一坐者,旁边是她的丈夫王正黼,而王信恩则坐在前排右一

抗日战争胜利后,王正黼负责接收门头沟煤矿,并出任北平红十字会会长和燕京大学复校费募捐运动委员会主席。他出资创设了燕京大学工学院,廖奉献则担任女子主任。1948年年底,他们回到广州,王正黼因为中风导致半身不遂,两人决定赴美治疗。

1951年,王正黼在华盛顿去世,享年61岁。这位中国矿业专家留下了无尽遗憾,他生前无数次提出要以矿业振兴东三省,可惜这样的宏伟蓝图却因为日军铁骑而无法实现。哥伦比亚大学建校200周年纪念,曾经颁予王正黼荣誉奖章,表彰他为中国近代矿业工程的先驱性贡献。

廖奉献一开始在华盛顿家中协助照顾孙子,但几个月之后,她做出了一个决定——独居。

她并不认为一个老太太就应该含饴弄孙,一如她从不认为女人就应该相夫教子。她搬了出去,一个人在纽约居住。她不是十指不沾阳春水的富家太太,在北平的时候,常有人在菜市场看到她,她说:“要好好逛菜市场,不仅可以买菜,还能知道最近菜价对比。”她在纽约找到了两份工作,在Ellis Island当翻译员和在医院当文员,赚的钱不多,但足够自己花费,她只想要靠自己,不需要靠子女来供养。

前排右二是廖奉献,这身look真不错,我有同款鞋子,想做同款旗袍

她的心里仍旧有很多蓝图,70岁那年,廖奉献决定独自环游世界,她去了巴黎,去了南美,还去了苏联,她兴致勃勃地告诉子女在巴黎坐电车的经历,也曾经一个人坐着巴士游览美国,在此刻,她仍旧是那个对生命充满热望的少女。

1970年,廖奉献在华盛顿去世,享寿81岁。

我很喜欢她在上世纪30年代说的一番话:“作为一个人,无论男女,一定要有一些不为名为利的事业来做,这样你才会任劳任怨。要是这件事是为名为利的,你会觉得特别劳累,因为总有得不偿失的感觉。”

廖奉献在美留学时和同学们拍摄的照片。

我也很喜欢廖奉献的一生,她把自己奉献给了家庭和社会,但她守住了自己心里的底线:独立。作为一个女性的独立和自主,我相信,她的灵魂是自由而平静的。

不过,廖奉献之所以能成为廖奉献,恐怕和她所受到的教育是分不开的。廖德山的10个子女中,有7个是女儿,其中四位都是校长。除了廖奉献,次女廖奉恩也毕业于哥伦比亚大学,回国后担任广州培坤中学和执信中学的校長、广州女青年会创办人和岭南大学校董。三女廖奉基在广州创办粵华中学,后迁校至澳门,是澳门著名的教育家。廖奉灵是古扬州协和中学首任华人校长,曾任广州市教育局副局长。如果没有廖德山这样一位开明的父亲,也许她们的生活会是另一个样子。

我相信,世界上会给女儿起名“招娣”的父母,终究是会越来越少的。