复旦教授开网课爆火:中国不需要那么多博士、硕士

被身边同事称为“内卷界天花板”。

不久前他入驻B站,开设《葛剑雄讲中国史》课程。

▲

工作中的葛剑雄

需要那么多的大学生吗?”

葛剑雄主要研究历史地理,什么是历史地理?他同我们解释:“也就是历史时期的地理,譬如今天的上海大家都知道,但100年前,上海这个地方的自然地理和人文地理,究竟怎么样?”

但他的兴趣不限于这一点,他还研究人口史、移民史、文化史,是新中国首批文科博士,师从中国历史地理学科主要奠基人谭其骧,后者主编了最权威的中国历史政区地图集,曾被评为新中国社会科学最重大的两项成果之一。

葛剑雄一直不用手机,直到疫情爆发。过去,联络他的渠道是邮箱和微博,但疫情后,“很麻烦了,一定要手机扫码,其实早已规定过,身份证也是可以的,没几个地方认真执行。”

他像一个不得不因为现实而改变生活方式的老人,拥有一部手机,启用了微信。

Q:您曾经说,“应该让每个阶层的年轻人都有出路,不是所有人都去考大学”,如今您怎么看?

A:再发达的社会都不需要那么多大学生,我们现在大学的毛入学率已经超过美国、德国。社会需要那么多大学生吗?能够保证这些大学生的就业吗?进一步,即使再发达的社会,也不需要那么多硕士、博士等高学历人才。

我曾经看到幼儿园招聘要博士,如果是研究幼儿他很合适,如果是带幼儿,说不定还不如一个专科生。

义务制教育以外,需要个人家庭投资。有些孩子明明成绩达不到标准,将来也很难成为一个合格的毕业生,那不如让他去学习更实用的技能。

今年就业形势很严峻,大学毕业生创历史新高,可是也要反思,我们培养那么多大学生做什么呢?

Q:现在的中国年轻人整体有一种疲态,选择考研、考公务员、考事业单位的道路也越来越卷,您如何看待这一现象?

所以我认为这种现象是正当的,是社会积极的调整。

所以一句话,人往高处走,这是普遍规律,但是这个“高”,要检验的是你能不能保持理性?否则的话,就变成无序的流动,或者是冲动的迁移。

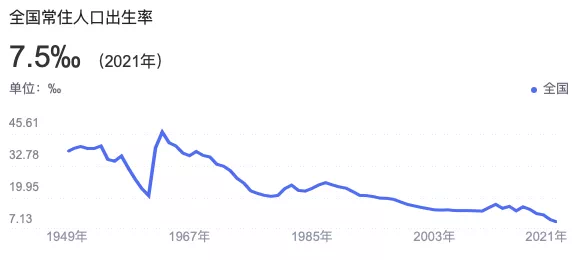

A:如果我们回顾人类历史的话,人口出生率都要下降,像西方那些发达国家一度是负增长。所以很简单,社会富裕了,社会保障发达了,大家就不想生孩子了。

我曾经把人为什么生孩子的理由列出来,有十几项,但是到了现代以后,这些理由都不存在了。

我们中国人以前讲养儿防老,相反的是,如今有儿子也不能保证就养你老,他也有自己的工作。所以时代在变化,以前我们总觉得不生孩子,将来老了,日子会很寂寞,现在老人养个宠物,上上网,身体好的话,生活也很充实。

A:人口结构一般来讲有几种模式,以前发达国家一般都是纺锤型的,最下面是青年部分,中年部分最多,老年部分占比少,这样的人口一般显得比较正常。

现在很多已经要出现倒金字塔型,到后面年轻部分越来越少,相反老龄部分越来越多,社会就很成问题,为什么?你人老到一定年龄总是需要供养的,总不能一辈子干下去。

你到日本去看,出租车司机、餐馆服务员,好多都很老了,我甚至碰到过80岁的,我问他,“你是不是没有养老钱?”“不是,他说他这样继续工作,身体也可以好,心情也可以好”,当然有些老人没有这个身体条件,那么他们的老龄,就要靠社会救济。

A:在中国历史上有几次大的瘟疫,比较有名的一次,是东汉末年建安年间。

根据我们的研究,很可能是匈奴人南迁把瘟疫带了进来,他们又四处流窜,一时很多人流离失所,把瘟疫传播范围进一步扩大,最后形成严重的疫情。

A:在中国有一句话,要先灭国,先灭掉它的历史。所以青年人学历史,你是要看历朝历代怎么发展,中华文明如何走到今天,认清现实和政治方向。

另一层面,我发现社会上,包括一些专家都在沿用错误的说法。比如我研究人口,我们早就有了结论,宋朝的人口到北宋末年已经突破1亿,可网上还是有错误的写法,还是说宋朝人口只有4000万,责任在谁呢?

相关研究的专家,没有重视成果的普及。比如我写了6卷中国人口史,全世界如果有200个人从头到尾仔仔细细看我的书,我就满足了,但是谁来看你这些?所以我就另外写了一本《中国人口发展史》,30多万字,篇幅主要还是针对学术界。我就又写了三种小册子,12万字、10万字、8万字,随着发行去普及,一般人都能读懂。

历史方面的研究,我写了不少普及书,在大学讲、中学讲、小学也讲,不限场景、不限年龄,我认为有学术成果一定要去普及,才能够发挥作用。