故事硬核|疫情寒夜中,外卖骑手寻找他们的睡眠

11月末的北京,外卖骑手们遇到了封控、寒潮,以及难以想象的劳累。

深夜里,本文作者在北京三环附近的商场、写字楼里,找到了一群睡在墙角和楼道里的骑手。在那个气温-10℃的寒夜,陪伴他们的是胃药、二锅头,以及如雷的安详的鼾声。

文丨方盐

编辑|王大仁

11 月 28 日,北京气温降至零下,在接下来的几天里,每一天都比前一天更冷。这天晚上,骑手杜兴和孙俊义把平日下工后常喝的啤酒换成牛栏山二锅头,“暖暖身子”。第二天,气温继续下降,跌至 -10℃,他们把 42 度的牛栏山升级成了 56 度的红星二锅头。

35岁的骑手张胜说,在这天气里,“骑车就是挨巴掌,一个接一个。”他的身体反应直接:过去憋尿能憋最多 6 个小时。如今被寒风吹着,“每半小时就想尿。”另一名外卖骑手裴振,尽管穿了条冲锋裤,“在风里感觉没穿裤子”。

29 日一大早,有骑手一出门,手机就直接冻关机了。另一位骑手这天才跑了半小时,但手机电量从 85% 降到 30%。在他在扫“场所码”的 1 分钟里,电量跌到 10%。骑手杜兴抱怨,这一天里,他电瓶车的电机冻上了两回。他只能接来一盆开水往电机上浇,团团白色雾气升起,电机又能撑一阵子。平台要求骑手戴 N95 口罩,一个下午他换了三个,哈出来的气变成一串水珠从口罩里倒出来。

为了取暖,有的骑手会在取餐时把自己挤进大门与门前桌子的 20cm 缝隙里,挂在他后背的门帘上贴着“禁止堂食”的告示。有一位骑手穿上了让人羡慕的双层羊皮裤,腿倒是不冷了,可那裤子有 7、8 斤重,“走起路来像绑着沙袋。”

那晚凌晨 1 点,-10℃ 的气温里刮起 7 级大风,北京三环附近一家商场门口的共享充电宝桩被吹倒了,而路旁几乎没有一辆立着的共享单车。

商场里唯一还在营业的是一家美甲店。一位留着 Bobo 头、穿着灰白色毛皮大衣的女士正起身离开。她刚刚花了 900 元,装饰完她的指甲。接着,美甲店的灯光灭了,最后一名店员离开。

商场静了下来。在这样的时刻,骑手们此起彼伏的鼾声清晰起来。

就在这座商场的 3 条楼道内、3 个插座旁,9 位骑手已经睡着了。在楼内男厕正对着的、尚有一些暖气存留的楼道里,喝完红星二锅头的两名骑手躺在了他们从电动车拆下的挡风被上。

封控与寒潮一同到来,无法回家或不愿回家的骑手在北京寻找夜宿之地。平日送餐、送物的经验有了用武之地。有骑手找到地下停车场相对避风的消防通道,从超市要来纸箱垫在身下作床铺,把电动车车把手套拆下来当枕头。有骑手被好心的、同样不愿回家的网约车司机邀请,一起睡在车上。同时拥有暖气、热水的商务综合体,成为许多骑手相对理想的借宿之地。

11 月 29 日,北京本轮寒潮中风力最强的一天,在北京市内一片由写字楼和商场构成的建筑群——为了不打扰骑手们的睡眠,我们暂且称它为“安居大厦”,在楼道里或墙角处,还没入睡的骑手和我聊了聊他们的夜晚。

1

寒潮来的那一夜

寒潮降临的第一夜,晚上9 点,“安居大厦” 18 层来了三名骑手。推开 这层男厕对面的过道门后,三个人决定:“就是这儿”了。在男厕与楼道之间,留出了 6 平方米的过道,也是写字楼里的暖气和白瓷砖最后停留的地方。一扇门外,就是水泥浇筑的逃生楼道了。看了眼头顶的摄像头,三个人靠着右墙一字排开而坐。

他们是专跑大厦所在商圈的骑手,人称“安居四害”(还有一位那夜没有出现)——“因为太会抢单,同行都怕我们”,他们笑道。这是他们借宿大厦的第 8 天。

张胜是“四害”中的“大哥”,身材敦实,圆头圆脑,一手抱着刚从电动车上拆下来的挡风被,一手提一个鼓囊的白色塑料袋,里面装着卫生纸、胃药、剃须刀、馅饼还有几盒卤藕、腐竹……这是他全部的行李。

|张胜需要一直带着胃药

“二哥”杜兴,身材颀长,头戴一顶黑色棉帽,同样一只手抱着挡风被,另一只手里攥着一个 3 万毫安的充电宝。“三弟”孙俊义是三人中唯一一个穿着骑手外套的。他更羡慕他们两个,“还是穿自己的衣服好,如果去到 SKP 这样的商场,一看你穿着骑手的衣服,就不让进。”

“四害”当了三年的骑手,他们熟悉“安居大厦”这一带每栋建筑的每一层楼,知道摄像头在哪儿,更知道充电插口在哪儿,还知道哪家核酸点的结果最早出——骑手每天需要上传 24 小时核酸结果才能开始接单。

一个多礼拜前,三个人所住的村子因为有确诊病例,封控了。兄弟三人拿着保供人员的通行证出了村,可通行证半小时后被宣布失效,村子“不进不出”。

他们本来在村里租了个10平米的小单间,四个人睡。平时去公厕方便。可一旦隔离,村里就给每个人发一个红色的塑料痰盂,再后来就直接发塑料袋。“还不如在外面呢!”张胜说。

夏天送单子送得远了,张胜也在公园的躺椅上睡过。5 月村子就封过一次,他也在外头,路过桃子树还能摘个桃。那时北京气温舒适,趁夜色,他还跳进亮马河,洗了个痛快的澡,“美得很”。

“就是冬天不行,冬天太冷了。”他说。

兄弟三人考虑过住酒店。119 元一晚的大床房,结果杜兴丢了身份证。三人一起从酒店退出来。“幸好出来了,那酒店第二天就封了。”杜兴说。前不久,他蹲在家里 17 天,才等来健康宝上的“弹窗 3”解除。

三年前,杜兴在韩国的中华料理店当帮厨,一个月挣一万多。他摘下棉帽,展示两端明显后移的发际线,“头发都干没了”。妻子把账本放在他面前,“这就你俩孩子花的,2 年 25 万”,这是为什么他即使睡在楼道也要当骑手。

|杜兴的洗漱用品白天装在送货箱里,跟货品、他的水杯和一桶常备的方便面放在一起

|张胜和两位兄弟的晚餐。天冷,他们把啤酒换成白酒暖身子

2

写字楼里鼾声如雷

与张胜三兄弟不同,睡在“安居大厦” 3 层的赵德生独来独往,从不跟其他骑手组团,怕被“密接”、怕“阳”、“怕挣不着钱”。

凌晨3 点,赵德生停止接单了。“安居大厦”的角落里,有的骑手已经入睡了。有铺盖的骑手不太怕冷,就睡在光线昏暗、没人走动的逃生楼道里。没铺盖的骑手大多选择商场墙角的送风口下,那里暖气充足,运气好的话还有充电插口。有人买来毛毯当床铺,一块毛毯挤着三名骑手。有人直接用商家废弃的纸板箱、泡沫垫在身下。最精简的一名骑手,没有任何物品,罩着头盔,双手插兜,笔直地躺在一个充电插口旁,鼾声如雷。

张胜总结了一份“夜宿指南”:大厦高层厕所附近的楼道是最好的,暖和,有充电的地方,离厕所也近。还有最重要的一点:靠近紧急出口,“来人的时候好跑”。

|送风口虽然声音大,但是暖和,是骑手们愿意找的点位

|写字楼里临时搭的“床”

赵德生常常睡在“安居大厦”3层的一个墙角。按照张胜的看法,那是个糟糕的选择:三面透风,左手边是客用电梯间,右手边是货梯,面前是楼梯间,冷风不断从这三扇门进出。可赵德生就想“安全”——他的地点物业来得少,被赶走的可能性小。

他靠着墙边坐下,脚边放着头盔和两瓶饮料。身上的三件衣服是他夜晚的铺盖:骑手外套当床垫,穿了好几年的花花公子夹克当被子,最里面是他上次出家门穿的薄卫衣,“12 天没换了”。

12 天里,赵德生也买过毯子,白天干活没法随身带着,放墙角转身就没了,又回到第一天一无所有的状态,索性就算了。

睡在楼下2 层商场楼道的骑手裴振自称“商场入住第一人”,他在这里住了 15 天。第四天,他在拼多多上花 80 元买了个睡袋,白天藏在送风口下的小铁皮柜子里。接着,脸盆、牙刷、牙膏、毛巾也一点点置办齐全,藏在某个男厕所镜子上方的凹槽里。

29 日这一夜,他的家当多了一袋食物,是顾客取消的订单,价值 400 多元。“这钱还不知道扣谁头上。”他说。东西倒是留在裴振手里,其中 200 多元是梦龙冰淇淋。他尝试着吃了一盒,嫌苦。空了的梦龙盒子摆在睡袋旁。他给自己留了两盒黄瓜,藏进送风口下的柜子,剩下的菜送给了楼里的保洁。

夜宿“安居大厦”,他懂得和这里的物业人员保持良好关系。15 天里,裴振被他们收走过不少东西。他买过一双新棉靴,打算洗个脚后就换上,从卫生间回来后就找不着了。还有一条羽绒裤,放在楼梯边,跑了个单回来也没了。

最终,他选择住在B1 直达 2 层的楼梯间。不是最暖和的,却是人最少的,连着几天才遇上一回保洁。那天,裴振躺在睡袋里,听到有人喊“醒醒”。他抬眼一看,女的,想着应该不赶人,翻了个身继续睡。那女人又问:“睡着不冷吗?”

“还好。”他迷迷糊糊地说。

“那你睡吧。”她说。

他也遇到过一些坏心思的人。住在楼道里的第二天,裴振的手机被偷了。查监控他认出是附近餐厅的一个伙计,但警察说戴着口罩不好确认。

失去手机,对骑手而言相当严重。一大早,核酸做不了,单也跑不了,所有的公共场所都进不了。裴振回到熟悉的“安居大厦”,想方便一下,可是得扫码。保安拦住他,他硬着头皮往里冲,任保安在身后大声呵斥。后来,他让封在村里的骑手朋友,透过村口铁皮的缝隙,递出来一部旧手机。

3

“这里居然可以洗脸吗?”

裴振不想让家人、朋友知道自己睡在哪里。“过得跟流浪狗似的,谁好意思和别人说。”夜宿大厦的第 7 天,白天,他和几个人一起搭电梯,人群刻意地躲开他,他知道,“我有味儿了”。凌晨 3 点,等到商场只剩下打鼾声后,裴振在男厕所脱掉衣服,又紧张、又羞耻,他用脸盆舀着水,把自己冲刷了一遍。

后来,在这间男厕里,他还遇到了一个男孩,也是骑手。对方看到他,愣了一下,“这里居然可以洗脸吗?”

“有什么不可以的?”裴振说。

男孩立刻按了洗手液往脸上抹,“我都四天没洗脸了。”过了半小时,裴振回到厕所,发现男孩还在洗脸。

|裴振的行装非常精简

|裴振习惯把写字楼的通风口铁柜当储物柜。他之前在这丢过一双新鞋

赵德生的毯子没找回来,他坚决不再买新东西了。实在想洗澡,就夜里去厕所扯点卫生纸蘸水擦擦身子。

他换过4 个藏身的地方。起先他睡在大厦地下一层美食城,骑手们不仅在这里取餐,也在这里吃 14 元一份的“骑手餐”,管这里叫“食堂”。但是,睡到第二天,一个不知道从哪来的人坐在他面前,两眼直直地瞪着他。他问了句“你怎么了”,对方张嘴就骂:“妈逼的,这又不是你家,你管我?”他觉得害怕,逃走了。

第三天凌晨3 点多,他在楼里找了新住处正睡觉,被保安踢了一脚,醒了。保安训斥他不像话:“这是写字楼,”马上又强调,“上面有人办公的。”后半夜,他在 5 公里外,找到另一栋写字楼安顿下来。

最后一次,他换到“安居大厦” 3 层这三面透风的墙角。被问起为什么不去楼上更暖和的地方时,他重复了一遍那位保安的话:“这是写字楼,上面有人办公的。”赵德生的内心拉上了一道线:一到三层是商场,有“做外卖的”,是“合理”的地方。

至于心态,12 天里他调整完了。“你把自个儿放下,就啥都好说了。”第一个晚上,在美食城里,他只愿意坐着,“迷糊”一夜,不接受自己躺在地上,“咱又不是流浪汉,是出来打工的”。三四天后,不堪承受的疲惫让他躺了下来。

4

“你别看我这样,我的偶像是崔健”

“人啊,只要一直忙着就不会觉得辛苦,没时间胡思乱想。”张胜说。他不觉得自己可怜,他也不希望谁可怜他。

几天前,他在楼道里遇到过一位闪送员,对方还带着一个5 岁的脑瘫患儿。父子俩一起送单,一起睡在楼道里,“他们连挡风被都没有,穿着衣服在地上躺下就睡。”

张胜觉得他们“四害”算得上骑手队伍的人才。夜宿大厦的日子里,他们一人一天挣 600 多元。然而,当他谈起自己在北京的两个表妹,一个在海淀区的互联网大厂,一个在亦庄开了自己的沙画教室。尽管都在北京,他从不会和妹妹们联系,给她们添麻烦。

裴振是通过骑手的工作才意识到自己“是北京最底层的人”,“三六九等的最下等”。有次,他接了一单跑腿,给一家望京的客人在网红菜市场买了 700 多元的菜。里头的红富士苹果 20 多元一个,他不理解,“超市卖 3 块一斤”。

他曾经开过4 家服装店,还有一个大仓库。一场暴雨,仓库被水淹了。又一年,着火了。再后来,他承包工程,出了人命。他卖掉了房子、一辆别克车、两辆卡车,还欠了 5、60 万的外债。到今天,他电话里不是外卖订单就是催债的。

|裴振每天为跑单打不少电话,拒接不少催债电话

这寒冷的天气里,他的关节又开始疼。有几个晚上,他换了所有姿势都睡不着。“要命的哪是关节炎,要命的是穷啊。”他感叹。

裴振是廊坊人,平常骑一个多小时的电动车就到家了。但这个月,妻子被封在工作的物流公司,家里只留下一个初三的儿子,一个上幼儿园的儿子。视频里,大儿子把绿色的菠菜烧成了黑色。为了这对小兄弟,他得接单、跑单。

“你别看我这样,我的偶像是崔健,送单时我最爱听《新长征路上的摇滚》。”裴振说,“我不想回家,我想回到过去。最风光的时候,是我最青春年少的时候。” 他讲起和二三十个兄弟,一茬茬在大排档坐着,一顿饭花上千块钱的日子。

杜兴喝下二两白酒之后,也开始说他的愿望。在安顿好家人后,他想去“蒸桑拿”,老家东北那种:蒸的、泡的、搓的、淋的,还有“小鱼啃腿”……

5

妈,你不用惦记

11 月 30 日 7 点,“安居大厦”的骑手们一个接一个醒来。室外气温 -8℃,大厦楼前的彩钢搭建的亭子外,物业、保洁人员们排成一队做核酸。接着,穿黑色大衣的物业人员进入大厦,站在每一道贴着场所码的门边。也是穿黑衣服的保洁则进入大厦的各条楼道,抹去前夜骑手们借宿留下的痕迹。

|午夜时分,刚下工的骑手把电瓶放进写字楼附近的充电箱

裴振还在2 层楼梯间的那只睡袋里睡着。赵德生半倚在 3 层货梯旁的墙角,双手插在胸前睡着,穿着那件花花公子夹克。最近,他都不太接单,他怕这么冷的天“跑猛了”会生病,“更大的麻烦”,决定每天以最低损耗运行,赚到当天饭钱就休息,就像手机开启“超级省电模式”。前一天他挣了 28 元,在商场租了个共享充电宝花了 20 元。

“安居四害”三兄弟从写字楼出来,准备开始新一天的奔忙。杜兴把装着牙刷和毛巾的塑料袋放进电动车后备箱时,他母亲打来电话。他把手机放在车座上,开扬声,继续收拾他的座驾。电话另一头传来浓重的东北口音:

“你搁旅店呢?”母亲问。

“你不用惦记。”杜兴回答。

“我说你搁旅店住呢?”

“有住处”。

他含混地讲着,把挡风被装回车头。那条夜里作床铺用的挡风被,在冷风中发出呼啦啦的声响。他挂了电话,准备出发。

(文中骑手皆为化名)

==============================================================

三联生活周刊|阿勒泰7名工人遇难背后的离疆边缘人

11月28日,据新疆阿勒泰市人民政府发布通告称,11月26日晚,因极寒天气导致该市一项目工地7名工人遇难,1人受伤。7名工人全部来自福建省福清市,为G217国道阿库线工人。自新疆封控以来,有大量外来务工人员被滞留在新疆。尽管过去的一个月中,出现了专列、包机等形式,陆续运送新疆滞留人员返乡,但在山区、戈壁等野外环境工作的工人,一直是离疆途中处于边缘的群体。

阿勒泰的外来务工者

回想起11月26日那天的下午,张君(化名)曾以为自己会死在G217国道阿库线上。

这一天,新疆气象台发出了2008年以来,阿勒泰地区首个寒潮红色预警。张君和工友计划开车经G217国道赶往县城。暴雪加大风,天地间连成一片白色,很熟悉这条道路的司机根本看不见路,只能凭感觉往前走。车开到路外掉进坑里两次。第一次很幸运,有车经过,她们借着别人的铲子把雪挖开,把车推回了路上。第二次,张君和工友只能下车用手挖开积雪,没有手套,手指磨破出血,历经三个小时,她们终于把车推回了路上。回忆起当时的无助,张君心有余悸,她怀疑如果自己没有坚持住,就会被活活冻死。

她们不是同一天里,唯一在这极寒天气里试图离开阿勒泰的人。就在当晚7点10分,G217线阿布公路第一合同段总承包部K58场站(下文简称“G217国道K58场站)的8名工人乘车前往阿拉哈克镇。K58场站位于喀拉希力克村的戈壁滩,距阿拉哈克镇不过4公里。在离开站场约500米后,他们同样遭遇了陷车,在长时间自救依然未解困后,决定弃车徒步返回场站。

网传新疆大雪截图

然而不幸的是,当晚8点半,阿勒泰寒潮极端天气加剧。在汽车的远光灯下,能见度不足3米,积雪厚度达1米。8名工人最终因迷路而走失。第二天上午11点钟,喀拉希力克村村支部书记蔡河川在雪地里看到了8位失联人员,并立即将他们送往医院,最终,8名工人当中只有一人还有生命体征,剩下的7人不幸遇难。一名遇难者家属曾向媒体表示,遇难的7人均来自福建省福清市各乡镇,其中不少人是亲戚关系,年纪在30-60岁之间,7人中有6男1女。

据相关资料显示,7名遇难工人所建设的G217线阿勒泰至布尔津一级公路项目,于2021年5月开工建设,今年4月10日正式复工。公路全长105公里,是新疆自治区重点公路建设项目,担负着阿勒泰地区西部三线及著名景点喀纳斯的通行任务,地理位置十分重要。

而工人们此次的任务,是将G217国道原有的二级双向车道公路,改建为一级双向四车道公路。“近两年来,前往阿勒泰地区做工程建设的外地人很多,因为阿勒泰地区在抓发展建设,包括阿勒泰市区等,都在进行各种基础工程的改造。”陶宇(化名)向本刊说道。

今年3月初,作为某国企的外聘人员,他从老家四川坐飞机前往阿勒泰市区参与阿勒泰市政建设,负责设备技术测量等杂活。在一次酒局中,陶宇结识了G217国道项目相关负责人,他记得K58场站大概有二三十号人的样子,其中大部分都是外地人。陶宇告诉本刊,整个阿勒泰市区的路面、供暖系统、下水道管网等都在翻新建设。而具体施工项目的工人,大多是以外包的形式,从外地前往阿勒泰的。以陶宇所在的国企为例,至少有80%都是外地人。在阿勒泰工作了将近一年时间,陶宇跑过周围不少工地,几乎每次都能碰到四川老乡。

施工队的环境普遍艰苦。据陶宇回忆,来阿勒泰做最基层体力劳动的工人,通常住在集装箱式的铁皮房子,房间不大,30多平的房间,有10来个床位,一张挨着一张,完全没有多余的空间。冬天只能靠电烤炉和电热毯取暖。一般来说,在新疆,尤其是北疆,11月份入冬后,就停止了一切户外施工任务。“因为像混凝土这样的材料施工条件有硬性指标要求,达到零下多少度以后,就不能继续作业。很多机器设备在冬天也无法正常运作。新疆的气候,我们每年能在户外开工的时间一般是3-11月份。”陶宇说道。

网传工人停工返乡截图

回家的边缘群体

事实上,因为新疆疫情,阿勒泰地区绝大多数工程项目都在10月初停工了,前述遇难者家属曾告诉媒体,G217国道K58场站的工人们已经停工一个多月了。陶宇记得大概是在10月10日前后的样子,他因为个人原因,不再在阿勒泰市区负责所在国企的施工项目,转而去到阿勒泰市红墩镇,帮当地的一个老乡朋友做工程。当天下午5点左右,陶宇准备去指挥一台挖掘机把地下管道挖出来,可刚到现场,所有的人告诉他封控了,上级要求所有人不要聚集,不要扎堆,每天出门只能是去村委会附近做核酸。

10月4日,在新疆自治区人民政府新闻办公室召开的疫情防控工作新闻发布会上就强调,坚持非必要不离疆,加强对机场、火车站、交通路口等离疆交通场所站的管控。新疆就暂停了全疆客运列车,和省际客运班线和省级包车业务,疆外航班大幅取消,执行航班的客座率控制在75%以内。

张闻 供图

张闻(化名)是新疆本地人,从9月份开始,不少疆外旅游的朋友向他求助,他开始关注到大量旅客滞留新疆问题。他曾在个人公众号上写了一篇关于出疆困难的文章,目前阅读量近10万,从那以后就有更多的陌生人留言向张闻询问或求助如何出疆。“总的来看,10月份除了困在喀什的游客集中通过包机的方式离疆外,大部分人并未能离开新疆。我记得,新疆政府是10月30号才开始重视滞留新疆人员的离疆工作的,那个时候提出优先考虑学生、游客、外来务工人员和离疆看病这四类人群的离疆问题。”张闻说道。也就是从那时候起,新疆才开始有了离疆专列火车。

离疆专列对所有困在新疆的外地人来说无疑是个好消息,但怎样获得车票却是个问题。陶宇记得,专列火车的票并不公开售卖,而是政府统一发放的,需要通过社区或者外来务工人数规模较大的公司去申请车票。陶宇向红墩镇当地的村委会提交了申请,就一直等安排。

一开始,他拿到了11月7日回成都专列的名额。那时候,他只需要提供连续5天核酸阴性证明,即可离疆。但莫名其妙的是,村委会暂停了一天核酸集体检测,导致陶宇的核酸记录不够,不能离疆。第二次,他成功申请到了去重庆的专列,因为这趟车中间会在南充停站,陶宇准备从南充倒车回家。那一次,所有手续都通过了,但是发车前一天晚上,村委的人却告知他不能坐这趟专列,理由是陶宇是四川人,不可以坐重庆专列。让陶宇气愤的是,他认识的一个在阿勒泰富蕴县的老乡,就成功坐这趟重庆的专列回到了四川。

克拉玛依高铁站(张闻 供图)

在试图申请到专列的过程中,陶宇还注意到了另一件事,在阿勒泰市区的前国企群里,他了解到很多人通过企业申请,很快拿到了专列名额,他或多或少感觉到,自己身在乡镇地区,获取回乡的机会要比城里的工友们困难一些。

张闻也认为,在这次离疆申请专列过程中,越偏僻的地区越是相对被忽视的。“因为上专列的过程是一个闭环转运,拿到上车名额的人需要由社区组织,由专车拉到车站。而乡村地区,外来务工人员相对分散,把他们送往专列需要耗费更多的时间,所以在专列刚开始运行的时候,往往没有机会上车。”而对于在山区等更偏僻地区的工人来说,没有社区的直接管理则是另一个阻碍,无论是坐专列还是自驾离疆,必须要通过社区申请批准,山区地理位置偏僻,没有社区管理,也意味着他们连直接申请的渠道的都没有。

对于大部分新疆偏远地区的外来务工人员来说,封控期的生活异常难熬。10月底的时候,张闻曾接到一位在阿勒泰福海县名叫阿凯(化名)的工人的求助。阿凯是做建筑行业的,封控期间他和工友们被包工头安排在了毛坯房,环境很差,没有洗浴设施。10月底天气渐冷,毛坯房漏风,工友们只能找塑料泡沫堵住墙洞,靠铁皮桶点汽油烧火取暖。而因为在偏远地区,物资也很匮乏,他们期间只能靠吃土豆和面条度日。

26日白天,张君之所以选择在那样的天气下乘车离疆,也是因为她难以再忍受封控时期的生活。张君是湖南人,今年7月16日来到的新疆,是山区的爆破工人。女工们住宿的地方甚至没有厕所,环境又冷,她担心时间长了,自己会被冻坏了。

难关

11月,尽管有了离疆专列和包机,但自驾却是更多人考虑离疆的方式。这一方面是因为离疆专列目的地有限,并不能满足所有人需求;另一方面离疆审批关难过,导致不少人无法获得专列名额而转向自驾。

陶宇认识的不少老乡就是自己开车回的四川。11月中旬,陶宇的一个包工头老乡回家心切,甚至花了2万块钱在当地买了一辆二手五菱宏光。那次陶宇本来也有机会搭老乡的车回去,但他觉得这辆二手车实在太破,怕路上出事不安全就没有走。最终老乡召集了6名同路人,满载着行李和人开了两三天才回到四川。车不好,路难走,关口也不好过。星星峡是甘肃与新疆交界的高速路口。核酸记录通过的离疆者,在星星峡还要再重新采集核酸和抗原检测。很多人就堵在了星星峡出口,再重新做核酸并且等结果,有的甚至排队等了一天。

不过,陶宇的这位老乡已经算是顺利出疆的幸运儿,在当时,申请自驾离疆获得通过的人也是寥寥无几。自驾和专列出疆一样,都需要向社区提交资料,同时在新疆政务App上提交离疆申请。陶宇身边大部分人的申请都通不过,但具体是卡在了哪里,则不得而知。

张闻 供图

老乡成功自驾回家后,陶宇又和几个朋友商量打算租车回四川,因为填写离疆申请表需要写车牌号,陶宇就先租了一辆车等结果。遗憾的是,他和朋友们的离疆申请都没有通过,车被另一位申请通过的人租走了。这一通折腾已是到了11月20日。那一天,阿勒泰下了冬天的第一场雪,大概有10公分厚,一脚踩下去,能完全没过脚面,陶宇看着漫天雪花,对自驾回家的安全性多了一层疑虑。从11月20日开始,阿勒泰断断续续下了好几场雪,并伴有短时大风天气。气温也逐步下降,从零下四五度,下降到零下二十多度。低温天气使得积雪难以融化。

11月24日,新疆长期封控问题被重视,也彻底改变了滞留在新疆人们的离疆过程。“从25号以后,明显感觉到了离疆政策出现了180度大转变。那种感觉是村委会希望你快点离开这个地方。”陶宇回忆时说道。一个变化是,那几天自驾出星星峡不再需要检查核酸了,车子来了直接就走,不再有检查。11月28日,陶宇接到了电话,说自己可以坐专列回四川了。当天有两列专列可以选择,一列是到四川的,一列是到云南的,而最终村委给他安排了云南的专列回四川。这次乘坐专列,陶宇不需要填写离疆申请就可以上车。

26日那一天,张君接到了老板的紧急通知,说她们可以离疆了。那一天,不止张君,包括7名遇难者在内的阿勒泰山区的其他工人,在经过漫长的等待后,终于得到了可以回家的消息。陶宇还记得那26号红色寒潮的凛冽。当晚上11点多,他出门做核酸,特意穿得特别厚,里面穿了保暖内衣,套了一件毛绒卫衣,外面又穿了厚羽绒服。尽管全副武装,尽管没有刮风,但一出门,他的脸就感觉被刀割了一般,他看了一眼天气预报,记得实时温度大概在零下28度。

27日起,陶宇记得红墩镇村委不再允许离疆自驾人员上路,大概停了两三天的样子,并派出工作人员铲雪。有着急自驾离疆的人问过村委,为什么又不让走了?这一次,他们得到了耐心的回答。村委说,这纯粹是因为大雪天气,从大家安全出行角度考虑暂停离疆,一旦道路积雪铲除干净,大家就可以离疆。11月28日深夜,阿勒泰市人民政府发布通报,公布了7名工人遇难的消息。

12月2日凌晨两点,在库尔勒隔离后排队等车出发去火车站的人们(张闻 供图)

(实习记者张仟煜对本文亦有贡献)

==========================================================

读宋史的赵大胖|关于核酸检测的那些记忆

01

重庆昨天发布了一个新规,非必要不用做核酸。

我不用每天出门上班,基本上也很少去一些需要核酸检测报告的地方,按照这个要求,未来一段时间只要我不离开重庆,做核酸的机会很少。

很多朋友可能不知道,我居住的这一片区域在今年8月24日之前算是疫情中的一个幸运儿,两年多来我们从来没有做过一次集体核酸。

在我的记忆里,我这三年来乘坐公交车和地铁的时候,也从来没有被要求出示过核酸检测报告。

我父母在这之前甚至从来没做过核酸检测,因为没有人要求他们做,他们作为退休教师也没有工作的需求,这些年疫情防控,他们也失去了旅行的兴趣。

而我本人做核酸,都是为了跑马拉松和旅游。

如果没有这两项需求,我也可以和他们一样,不用做核酸。

前段时间刷微博,看见有人感叹自己已经很久没做核酸了,另外有一个广东网友非常诧异地说:“你住在偏远山区吧?怎么可能?”

我心说,有啥不可能的,我就这样,虽然在山区,但是确实不偏远。

02

我第一次做核酸是参加2020年的无锡马拉松,那时候没有这么多便民检测点,我只能就近去旁边的三甲医院做。

费用挺贵的,检测费50元,试剂盒15元,一共65元。

不过流程还是很方便,在大厅一个自助挂号机上处理就行,我没记错的话似乎都没收挂号费。

去了之后就是排队,队伍挺长,大概排了有半个小时(后来想起来这半个小时算快的了)。排到了之后还要签一个什么“告知书”,两年多了,属实记不清内容了,只记得我签名还是签得挺好看的。

那时候还不流行在健康码上查看结果,必须得半天以后在医院的公众平台上查看结果,然后再去医院打印纸质的报告出来。

等结果的这段时间,我还有点担心,一直不停刷医院的公众平台,还是我妈有经验,她说:“你不要着急,要是有问题,现在救护车已经在我们楼下了。”

03

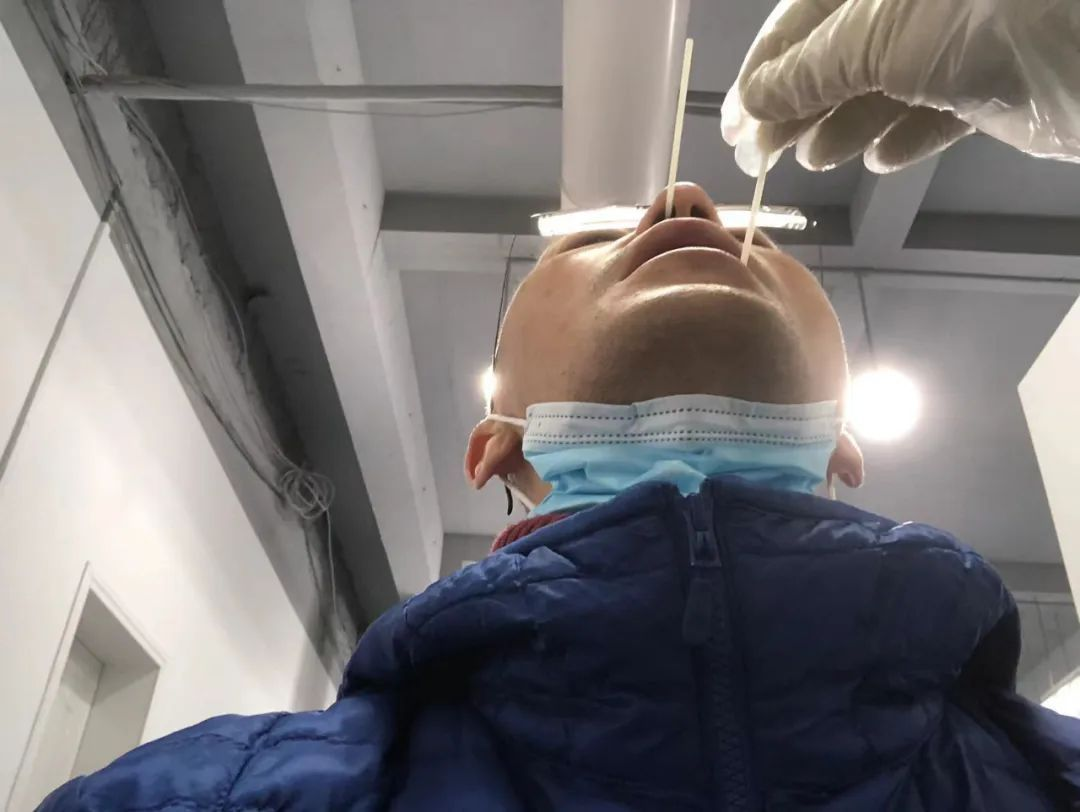

我第一次做核酸是做的“咽拭子+鼻拭子”,也就是喉咙和鼻子一起捅。

咽拭子还好说,鼻拭子真的是一言难尽,一根长长的棉签捅进鼻子里,我估摸这个长度都快捅到我眼珠子了(这里使用了夸张的修辞手法,不是真的),然后泪水一下子就冒了出来,比水龙头还灵敏。

你要说不怕,那肯定是假的,我觉得任何人都有一个心理防御机制,看到这个都想躲,我反正是紧张得冒汗。

鼻拭子插进去以后,先不取出来,就这么插着采咽拭子,喉咙捅完了以后才把鼻子里棉签取出来,这段时间我眼泪就这么一直往下掉着,确实很难堪。

当然不是我一个人这么难堪,几乎每一个采完了的人都在旁边的一个垃圾箱旁边擦眼泪、擤鼻涕。

后来周围能做核酸的医院越来越多,我们社区医院也能做,渐渐也就不需要做鼻拭子了。

说实话,这对我个人来说,真是一种巨大的解脱。

04

我们居住的这个片区是从8月24日开始做集体核酸的,为什么记得这么清楚,是因为当时我给第一次做核酸的父母拍了照片。

从那一天起,我们这个幸运的孤岛也开始了频繁做核酸的经历,在七天一检、三天一检、三天两检、三天三检之间来回切换。

七天一检的时候,我们可以去社区医院做,遇到三天一检频率以上的,社区就会在我们小区门外的广场设一个检测点。

我们小区人挺多,经常排队要排四十多分钟,一百来米长的距离。

还好社区挺人性化,重庆最热的那段时间,把中午这段时间给暂停了,都是一早一晚做。

我还好,因为我不需要出门上班,我有时候排队排得无聊的时候就在想,那些每天需要上班、需要查核酸的人,可怎么办。

后来我给一个以前的同事聊起这句话,结果他说他们单位楼下有检测点,虽然也要排队,但是排不了这么久。

05

重庆疫情最严重的那几天,小区封闭式管理,核酸检测点都搬到了小区里面,好像一共三个。

我没记错的话,是七天七检。

我第一天排队的时候,足足排了五十多分钟。

然后后来的几天,应该是检测人员的手法越来越熟练了(我说什么你们就信什么哈),排队的时间越来越少。因为检测台正好在我家窗外,我甚至都能看到只排了四五个人的队伍,基本上达到了随到随测的程度。

不得不为大家的效率点赞,果然熟练了就好了。

小区的最后几次集中采样我们没参加,因为我们单元楼被封闭了,检测人员上门来采集,不过楼下的检测台前面人也非常少。

直到11月27日以后,我们就已经不用做核酸了。

06

写这么一篇作文,完全是为了记录,把过去三年来关于做核酸的一些零零碎碎的记忆写下来,免得忘记,毕竟也是这三年来紧密伴随我们的一个东西。

这几天政策调整以后,听说上班的朋友依然被这件事困扰着,甚至因为检测点少了以后更困扰了。

我在网上看见,有些地方的检测点排了几百米甚至上千米的距离,这简直是太恐怖了。

我作为一个没怎么吃过核酸苦的人,觉得这种情况挺让人费解的。

希望尽快解决这个矛盾吧,天寒地冻的,何必呢。