我,山东人,在美国做大学教授,46岁辞职换一种活法,改当农场主

这是《自拍》第346个口述故事

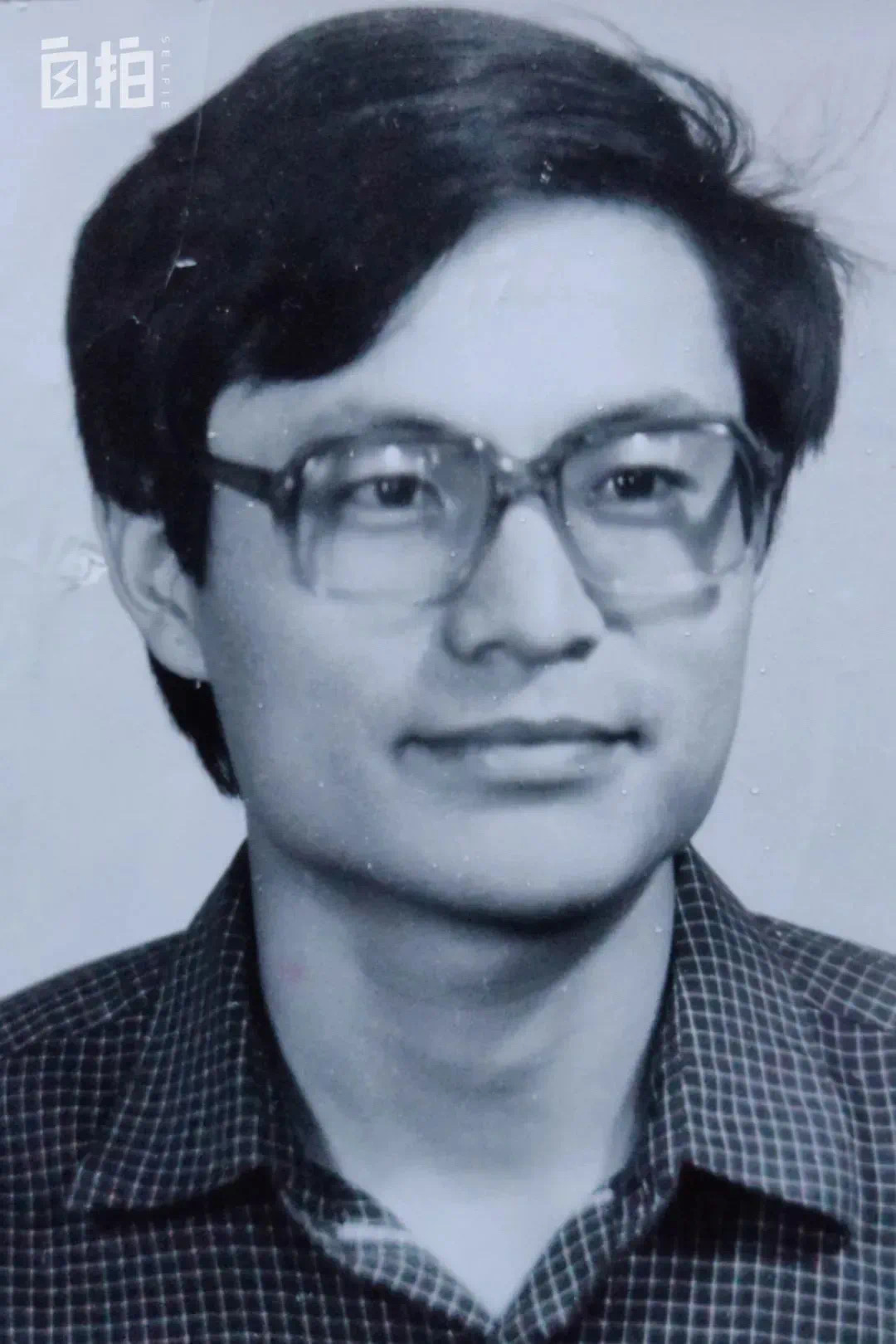

我叫姜铭涛,59岁,现居美国威斯康星州马拉松郡。上世纪八十年代末,我从山东农村走出国门,到加拿大读医学博士。九十年代,我又到美国读了博士后,并被一所大学聘为助理教授,过上了儿女双全、有房有车的体面中产生活。

对于一个从农村走出来的人来说,我好像是成功了,在象牙塔里爬了二十多年,终于变成家乡父老口中那个争气的孩子。但实验室长年枯燥的科研工作,越来越让我身心疲惫,甚至出现了季节性抑郁。

2009年,46岁的我选择结束科研工作,让下半生换一种活法。我办过球迷俱乐部,做过报社主编,还当过保险销售员,机缘巧合之下,我在美国买了片土地,最终成为一名农场主。

我的农场主要种当地特产花旗参,手里拿的是成熟的五年参。

这些年经常有人问我同一个问题:你一个学了20多年医的博士,不好好搞科研却跑去种地,到底咋想的?怎么说呢,用一句调侃的话就是“现在流的汗都是当初脑子进的水”。

当年我16岁上大学,选择学医本来就不是我的初衷,更多是为了出路而非基于兴趣。事实也证明,比起整天在实验室里摆弄一堆药品、试剂和瓶瓶罐罐,我更喜欢开着拖拉机在农场里劳动。

我祖籍山东,1963年在威海乳山银滩乡的一个农民家庭里出生。我的父亲因为口才好,能写得一手好字,被选去支援建设大三线,从农民变成了国家干部身份。我的母亲是一个只上过几天识字班的农村妇女,种地的同时还要拉扯养活我们兄弟姊妹四个。粮食紧张的时候,她就想办法用地瓜叶、榆钱、槐花填饱我们姐弟几个的肚子。

我这人不算勤快,小时候尤其贪玩,但由于父亲常年不在家,我只能像个小大人一样跟着母亲去生产队干农活。冬天到大田里翻地、整平;春天到山坡上挖坑、种树;夏秋农忙季节帮着收庄稼、打场,上学路上我都背着个筐,沿路捡粪作肥料。

记得小学四年级参加麦收,我因为干活积极被生产队记了4工分,那会儿一个成年男劳力也才8工分。因为农活干得好经常别夸,我在种地这件事上找到了一种特别的价值感。

在我上中学的时候,农村还在搞人民公社,学大寨,整天热热闹闹,乱乱哄哄的。学校对学习也不是特别重视,三天两头组织我们去参加劳动。有次劳动回来,班主任看着我满头大汗,就夸我“姜铭涛,你真是生产队长的好料子啊!”

后来我在美国农场里开着拖拉机干活的时候,一想到这儿就乐。我这不就是如老师当年所愿,当上生产队长了么?

1977年,国家开始恢复高考,有一天我正在生产队的地里劳动,忽然听到村里的大喇叭在播送中央人民广播电台的新闻联播节目,恍惚记得说是“符合招生条件的工、农、兵等都可以自愿报名,择优录取”什么的。同年冬天,乳山县要组建一个冲刺高考的重点班,我因为成绩好被选上了。

班里都是全县各个中学选拔上来的尖子生,第一次上英语课,有个县城的女同学上来就用英语来了个自我介绍,说“My name is XXX, I love 北京天安门!”什么的,说实话我根本不懂,但听着朗朗上口,羡慕得不得了。那时候我连26个英文字母都认不全,这也是没办法的事,乡下孩子就是想学也没那条件。

由于基础相对较差,我开始拼命追赶。慢慢地,各科成绩越来越好,特别是语文和物理,就像打通了“任督”二脉,几次预考都是全班第一或第二。轮到高考的时候,我却出了个岔子。上考场前一天晚上,班主任老师看我没蚊帐就让我去他家睡,一换环境我更睡不着了,快天亮才眯着一会儿。上午第一门考数学,我脑袋昏沉沉的,试卷都没答完,最后只考了65分。

当年总分320分以上可以读全国重点本科,280分以上能选择省级本科。我总分306分,没落榜,却失去很多学校的选择机会。填志愿的时候,班主任跟我说,“铭涛你去学医吧”。我很无知地问,“大学里面还有医学院?”老师说:“嗯,有,你记性好适合学医,这个成绩就报咱省医学院吧。”

我一时不知道怎么回答了。高考前,我一直想着自己物理好,也喜欢工科,本打算学个工程专业,以后当个无线电工程师什么的,学医绝对是我从来没想到过的一个选项。我父亲觉得医生这个行业旱涝保收,稳当,也同意报这个。

在那个时候,能上大学的喜悦很快就冲淡了我无法选择工科的失落。再说,对一个16岁的农村孩子来说,比起出路,兴趣又算得了什么呢?就这样,在阴差阳错之下,我报了山东医学院(现在的山东大学医学院),从此走上学医之路。

1979年,我来到了省会济南读大学。医学院本科阶段原本是五年制,我入学那年刚好赶上学校响应国家号召,要成立一个六年制的英语医学班。这次又把我选进去了,我很惊讶地问老师:我就考了35分,咋还选中我了呢?老师笑了一下,看着我说:不错啦,很多人才考了十几分。

看来不是我优秀,是其他人更差啊。后来进了英语医学班,我开始专攻英语及基础科目。在这个得天独厚的条件下,英语基础打得很扎实。我两次参加学校竞赛都名列前茅,还作为主持人组织了几期竞赛,语感越来越好。

相比英语,主攻的医学专业倒让我觉得少了很多乐趣。学医是个慢功夫活儿,本科阶段的医学知识重在打基础,有点偏文科性质,主要是记忆和理解。正如我高中班主任所说,我记忆力比较好,因此少了一些其他同学挑灯夜战的辛苦,也没有挂过科,但并不是真的喜欢这门学科。当时班里有位同学晕血,学校不得已同意他换了专业,这件事都让我羡慕了好久。

在英语医学班学了六年后,转眼要毕业了,我想着学好临床能进医院当医生,就报考了本校的临床研究生,开始专攻小儿科心脏病医学研究。

那时国内开始流行出国潮,我导师是从美国斯坦福大学留学回来的,在他的鼓励下,我于1987年参加了托福考试,打算为出国留学做准备。成绩出来我自己都吓坏了,满分670分,我考了650分,这个成绩在全国名列前茅,我自己都有点不敢相信。

1988年,我独自来到加拿大安大略大学,开始攻读心脏生理学博士。初到异国他乡的新鲜感并没有持续太久,几个月后的第一个冬天我就觉得情绪低落,时不时有些压抑。一方面是异国他乡文化的冲击,另一方面是被当地的气候条件困扰。

出国之前,我一直生活在山东,习惯了四季分明的季节,而安大略省在北纬43度,地理位置相当于东北,冬天非常漫长,甚至到了四月底还看不到春暖花开的迹象。

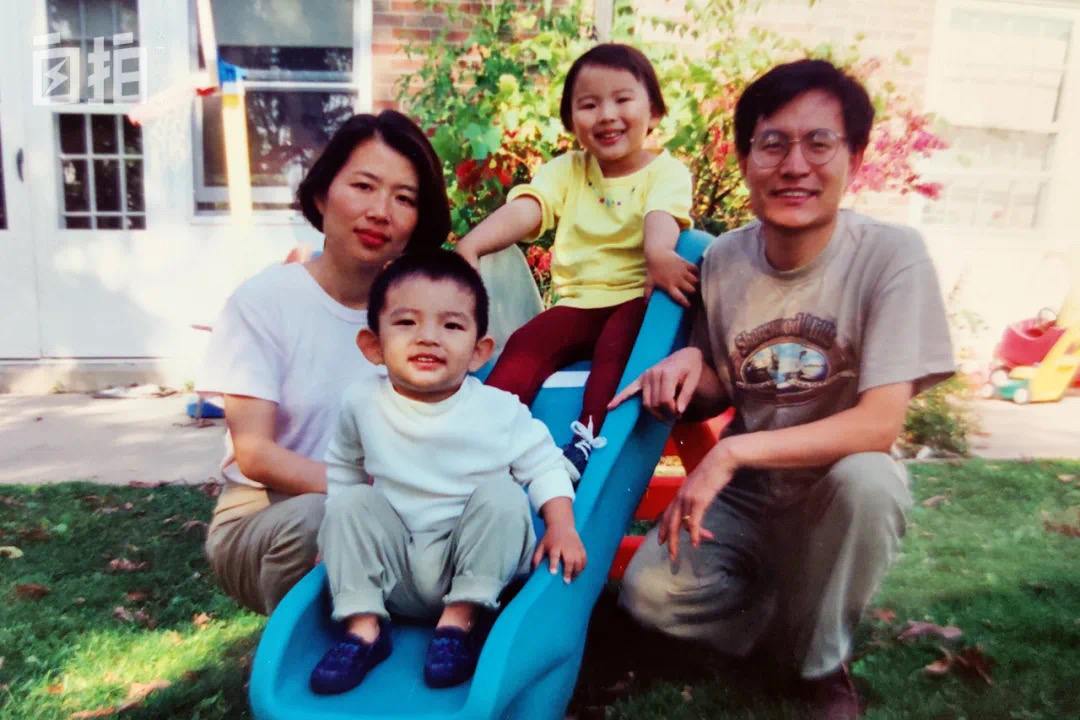

幸好太太在一年后也来了加拿大,她是我的大学同班同学,研究生毕业前我们举行了简单的婚礼。她博士学校原本在美国,后来为了和我团聚转学到加拿大。1995年,我们一起完成了博士学业。毕业后我先在多伦多大学工作了一段时间,太太则考下实习医师资格。

也可能是“不到长城非好汉”的心理作怪,我内心有一种不到美国留学就没到顶的感觉。不久后,我争取到了去美国威斯康星州大学做博士后的机会,觉得那边发展前景和待遇可能会更好一些。太太如果去美国做医生,机会也会更多一些。权衡之后,我们全家人告别加拿大,于1996年来到了美国中西部的威斯康星州。

在威斯康星州大学做博士后期间,我成功拿到了美国心脏病基金会的基金,转到威斯康星州立大学麦迪逊分校当上助理教授,从事心脏保护研究。美国心血管研究领域的旗舰杂志叫《循环研究》,那十年时间,我先后在这本杂志上发表过三篇文章。据说2005年的时候,浙江大学的老师如果能在这个杂志上发文章,一篇就能拿20万人民币的奖励。

后来我有一项研究成果被美国生理学会杂志采用, 并发社论称其为“里程碑发现”,认为我从理论上指出了线粒体离子通道对心肌保护理论的谬误。这项成果让我打破了对学术权威的迷信,却也因此感到一种失落。

每一项科研成果,背后都是多少个日夜的煎熬。可能只有热情,才能忽略掉高强度、长时间的工作投入和不对等收益之间的落差,才能克服科研中的那些沮丧时刻。对我而言,从选择专业的时候就忽略掉了“兴趣”这个关键因素,可以说一直是在忍耐中前行。

美国助理教授的合同一般是一年一签,入职第二年开始,我的基础工资就按百分比减少,收入主要靠科研经费。这意味着我每年都必须做出点成绩来,压力就像山一样压在心里。除此以外,我还要经常参加校务会议、教务会议,每年给研究生讲几次课,哪一件事我都不敢懈怠。即使下班回家,我大部分时间也是坐在电脑前忙碌,总感觉每天都在高负荷地运转。

每年到了一二月份,我都会出现季节性抑郁,坚持了几年,情绪越来越差,身体也开始出现问题。后来检查发现是内分泌失调导致患上继发性低血糖,吃饭越吃越饿,情绪躁动不安,医生都建议我调养一段时间。

那阵子,我就在想要不要换个活法,真的不想生命再这么浪费了。太太看我这么痛苦,对我说,“既然做得那么不开心,那就不要做了嘛。”于是,我在2007年正式辞去大学教职,开始走出实验室尝试不同的工作,还经常组织华人社区的一些公益活动。

那年7月我看到中国球员易建联被雄鹿队选中,就在华人社区成立了“易建联球迷俱乐部”,因此认识了“姚明球迷俱乐部”的主席谢忠先生,后来他支持我做了华人报纸《密城时报》的主编。与此同时,我还做过一段时间保险投资,学会了与不同行业的人打交道,终于蜕掉了那层书生皮。

2009年,太太受聘到马拉松郡沃索市(Wausau)一家医院任主治医师,我们全家就一起搬过来了。沃索市(Wausau)是马拉松郡的县驻地,Wausau是印第安语,意思是“Far Away Place”(即遥远的地方)。最初是因为威斯康星河流经这里,吸引了早期移民来到这儿生活定居。这段一百多年的历史让我很受触动。美国这么肥沃的土地,汇集了世界各地的移民来开拓,为什么我们中国人不能做呢?

我经常和华人朋友开玩笑,你说咱们中国从800年前的明朝开始,郑和就已经七次下西洋,如果当时再大胆一些,说不定现在美国都说的是汉语,谁是“外乡人”还不一定呢!我想起老辈山东人“闯关东”谋生活的历史, 当时的想法是:既然我已经“下西洋”了,何不也在这边开疆拓土?

那段时间最应该感谢的人是我太太,她做主治医师后,在经济上给了我选择的机会,让我辞职后无需忧虑眼前的面包和牛奶,可以放开手脚去寻找心中的诗和远方。刚到马拉松郡的时候,我经常到周边田间、山头去转转,闻着土地、森林和花草的芳香,越来越迷恋那种亲近大自然的感觉。

恰好那阵子在网上了解到蔬菜大棚,我就萌生了做日光大棚的想法,想学习中国东北的种菜经验,种点黄瓜、西红柿什么的。国内国外有些朋友知道我们搬到了马拉松郡,经常托我帮他们去买当地特产花旗参。我想它应该是个全球产业,反正都是种地,那不如直接种花旗参好了。

俗话说隔行如隔山,这个道理我深有体会。在马拉松郡,花旗参大多都是家族性产业,种参的经验也是代代相传,一般不传给外人。何况我一个“外乡人”,想在白人农民为主的人参种植行业争一口饭吃,很难。

刚开始,我只做和花旗参有关的营销工作。即便如此,有这么一张华人面孔突然出现在当地的参农群体里,我经常能感受到一些好奇,甚至是异样的眼光。

有次我到参农合作社去拿货,走的时候把支票放在了经理办公桌上,可能他没有看到支票。本来这是个打电话问一下就能解决的小问题,他却直接发了一封措辞强烈的短信,说要通过律师诉讼我,让我感觉到了明显的敌意。

尽管初期经历过一些不愉快的事情,我后来还是幸运地遇到了贵人,其中一位名叫大卫,他毕业于美国西点军校,是一位曾三次远赴中东前线的退役上校。大卫是猛客家族参场(Monk Garden)的第三代传人,他的家族来自英格兰,在马拉松郡种参已有超过百年的历史。正是大卫的出现,才给我深入花旗参行业打开了一扇门。

我们认识之后越聊越投机,很快就开始谈合作。我利用国内同学、朋友大量的人脉资源,帮他们家参场打开了中国的销售市场,并且与国内一家著名的中医药馆达成合作意向,取得了商标授权。

那几年正赶上国内经济高速发展,花旗参市场也很火热。2009年在本地遇到一位国内商家的采购员,他说现在市场这么好,我们一起种植花旗参吧, 将来我买你的产品。就这样,我“以无知者无畏”的心态开始了创业之路。

从购买农场到学习开拖拉机、种植花旗参、管理农场,我的热情一发不可收拾,憧憬着从一介书生脱胎换骨为美国版的生产队长。对于我的选择,当时在朋友圈子里引起了一片哗然,有人为我点赞,也有人表示不解。但这些都不重要,因为我找到了自己的兴趣所在。

师父领进门,修行在个人,在实验室坐了几十年,突然到田间地头忙活,对我来说也是个不小的挑战。从整地、打桩、播种、拉遮阳棚到修理农具、拖拉机都得从头学起, 除了流汗,有时候还会流血。

每开辟一个新的基地,我都难免受点伤,半路出家的水平还赶不上美国农民的童子功。说实话我真不服,想当年十几岁的年纪就能顶半个男劳力,现在有什么不行的?

要说种参最辛苦的力气活,应该算是每年播种后搭遮阳棚的工作,每英亩地要打上168根15厘米粗的木桩,再用300多米长、总重达1吨的钢丝绳搭成架子,用来固定透光透雨的遮阳篷。一根木头50多斤重,都是我自己一趟一趟去扛。忙一天下来身体会很累,不过心情是非常舒畅的。

搞农业很多时候要靠天吃饭,种参也一样。记得有一年秋天,我在朋友推荐下租了一片处女地,美国农业部的网站上显示这里的土壤性质是沙壤土,特别适合种花旗参,我就赶紧种上了。没想到第二年春天发芽时,很多参苗根部都出现了黄色锈斑,说明这里的土壤条件很差。

按理说应该止损放弃,无奈第一年投入太大,我于心不忍就留下了参苗。第三年雪上加霜,遇到倒春寒天气,又冻死30%的参苗;第四年已经无法改变局面,只能想办法弥补损失,收获一部分有机参叶做茶,代价是收获的时候产量只有平常的1/3,可谓损失惨重。

那几年我经历了惨痛的教训,天天泡在地里风吹日晒,人也晒黑了不少,但我的心情和身体是越来越好。每天在农场里呼吸着土地的芬香,接触着本分的农民,在田野、山间和各地的花旗参商业圈出入,让我觉得生活中充满了色彩,抑郁情绪一去不返。

来自陌生人的帮助,也让我的心态变好了很多。和周围一些老参农交流的时候,他们告诉我,原本大家怎么都不相信一个医学博士跑来种地当农民,肯定有什么企图吧?接触久了,他们发现我挺实在的,其实也是个像他们一样的大老粗,所以慢慢地都愿意帮我。这种感觉,就像我们国内说的“有人情味儿”。

有一次我批发了8万美元的花旗参发到加州去,本来答应是一个月之后回款,后来对方没有及时回款,到交货款的时间我手头只有4万美元。仓库的老板就帮我垫了剩下的4万,避免了我发生违约,那会儿我才认识仓库老板三个多月,说明我们此前的合作经历让他对我很放心。

这些朋友和我之前在学术圈接触到的高知群体有所不同,不会张口就是学术,一聊就是理想。他们更加务实,更容易满足,所以快乐来很简单,相处起来完全不会有心理负担。

在我交往的本地朋友里,有一个叫Bob的“奇人”,他文化程度不高,主要从事养殖及狩猎、采参。刚认识的时候,他主动提出来要给我办公室装饰一个稀有的孔雀模型,令我很感动。后来我才知道是因为他养的孔雀被冻死了,不得已才做成模型找我这种人买单。后来我们成了密友,我经常拿这事调侃Bob,而他每年都给我带来熊肉还有貂皮、熊皮这些好货。

从Bob身上,我见识了美国农民的精明能干,也学到了很多生活知识。有次Bob看见我那辆车刹车有偏差,二话不说直接爬到车底,用一枚钉子就解决了一侧液压漏油的问题,看得我这书生目瞪口呆。这些实用的生活技能,都是我过去在实验室里不可能学到的。

平时除了待在农场,我还经常参加当地的各种野外活动,比如每年9月1日开始的野山参采集季,很多周边的农民都会进山采参,我也不例外。在美国,各州及联邦法律规定对进山采参都有着明确的规定,会规定多少大小的不准采集;所有采到的参都不能私人买卖,必须由经纪人收货并注册认证。

看似不起眼的采参活动,实则有可能丢了性命,因为美国法律规定,除了国家森林与公园之外的地方都不准采集,私人领地同样不许进入。曾经有两兄弟进山采参后失踪,我们猜测有很大可能是跑到他人领地偷参被打死了。

为了安全起见,每次进山我都会雇一位印第安人“老把头”做向导带我去,我称呼他“肯老大”。肯老大除了做向导,还是一位艺术家,人活得非常洒脱,从不攒钱,导致经常入不敷出。离婚后他因为付不起孩子抚养费三次被投进监狱,每次这家伙都写信向我求助。今年7月,我又去监狱帮他付了967美元的费用,还帮他重新获得了工作机会。

到了冬季,我所在的威斯康星州还会举行为期十天的猎枪狩鹿季节,这是当地持续了百年的一项传统,一般都是男女老少齐上阵,爷爷、爸爸负责给儿孙传授狩猎技巧。根据州自然资源厅发布的数据,威斯康星大约两三百万头鹿,预计每年有20万头左右的鹿允许被合法狩猎,以维持生态平衡。

为了能近距离体验狩猎活动,我也申请过狩鹿执照,并且接受了几个小时的枪支使用和安全教程培训。那天不到凌晨6点就起床出发,还要按规定穿上醒目的荧光橙色外套,防止被其他猎手当成鹿误伤。

鹿的嗅觉很灵敏,我头天晚上洗澡都特意没用沐浴露,就怕第二天被鹿闻到吓跑,可惜还是空手而归。之后几年我又试过很多次,经验多了,也会有一些不走运的鹿撞到我枪口下,那种“老猎手”的感觉还是不错的。

除了参加这些户外活动,我还在坚持做公益。2017年,参场种植完还余了不少种子,我想不如把剩下的种子都送给大家吧。美国各地其实有很多贫困山民是买不起种子的,有的连银行户头都没有。那年我一共送出去价值近10万人民币的种子,帮助到几百户山民。

过去五年,我又免费向上千山民发放了1200万粒花旗参种子。按照十年之后10%的生存率粗略计算,将来至少可以带来大概500万美元的收益。

这些种子可以继续繁殖,不断繁殖,影响未来几代人。有个山民很认真地跟我说,“铭博(Dr. Ming)啊,将来我的孙子来找你的孙子卖野山参好不好啊?”,说完大家都开心大笑。别说,或许几十年后这个愿景还真能实现。

美国流行一个词儿叫“红脖子”,它是形容那些脖子被太阳晒得通红的白人农民,有种大老粗的意味在里面。现在我就是一个典型的“黄脖子”,生活简单,也算在喜欢的领域做出了一些成果。最早我只有两万美金起始资金和一把铁锨,如今发展出了5个种植基地、1个加工厂,还有自己的花旗参品牌。

种参的人都知道,人参味苦,通常三年开花,五六年才能结果,开花容易结果难。人生亦如人参,或是厚积薄发或是劫后余生,总要深深地扎根下去,经历那些难熬的日子,才能真正体会到结果的快乐。

有句话叫“种一棵树最好的时间是十年前,其次是现在”。能做喜欢的事情,同时有余力可以回馈社会,这些都让我觉得非常满足。我很庆幸自己在13年前选择走出书斋,回归自然。这是一场寻根之旅,让我开垦出了一片天地,找到了自己的乐园。

============================================================

我,40岁被裁员后当上空姐,48岁成健美比赛季军,年龄从不是限制

我的童年很快乐。

我父母都是大学生,即使这样,他们很少给我压力。可能跟我们家底子比较好有关系,好几代人都没吃过什么苦,所以对我的要求不多,因为不缺什么,一家人能在一起就好。

我功课不好,除了家庭氛围的影响,还跟我散漫随意的性格有点关系。我不是不努力,但在课堂上思绪总不够集中,接受起来慢一些,平时小考还行,一到大考就完蛋。父母不太在乎我的成绩,会督促我好好学,但从来不说伤人的话。

我跟妈妈的性格很像,一天到晚乐呵呵的,没什么烦心事。家里帮我把一切都安排好了,我不太需要操心什么事儿,自己的主见比较少。我小时候不是会深究、深入思考的人,没什么长远的计划。

我有过叛逆期吗,算有过一次吧。初中毕业时,有职高来学校招生宣传,可以学酒店管理,跟旅游相关。学校有开放日,可以去体验。我到酒店感受过,八九十年代的涉外饭店给我的感觉很不一样,到处都很干净,酒店里的气味很舒心。我很向往,想去读职高。我妈没答应,说必须上普通高中。不让去我也难过失落,但也没做出什么大举动,不去就不去吧,能怎么办呢。

高考出分,我考了360多分,上不了好大学。1990年,我去了中华社会大学读国际贸易,这是所民办学校,没有学历证。

家庭聚会合影,那时我还是短发。

大学三年,家里安排我去了外企半工半读,每个月有800元的工资。做些给人倒咖啡、复印、打字、发传真、接电话的工作。公司环境很好,在五星级酒店里,第一年在亮马桥饭店,第二年在长城饭店。同事之间有时说英语,客户很多外国人,有时在酒店的花园里办party、酒会,我带着朋友去凑热闹。这点我跟我妈很像,喜欢跟人打交道。我在大学很受欢迎,大家一起去公园玩,我是唯一有工资的,就给他们买一大堆包子。

大学毕业后,有朋友邀请我到广州帮她做秘书行政,工作不难,打打文件跑跑腿。一年半后,公司内部有矛盾,我就回北京了。刚好有个芬兰的朋友来家里玩,我高中时就认识她。她经常来家里玩,她和妈妈聊天时,我做翻译,加上我在学校里就很喜欢英语,后来又在外企里工作,口语就练出来了。

爸妈商量了一下,想让我去芬兰。我没深想,主要是没这根筋儿——行,那就去呗。为什么去,去干什么,我没有这些顾虑,很随意的,后来我开始找学校,先是拿了个培训类的几个月的签证,有点语言基础、交钱就可以去。

1996年4月,还有5个月就满24岁的我去了芬兰。就是这个决定,开启了我的另一段人生。

4月的北京春暖花开,芬兰的大街上还积着雪。这里冷清、安静,人很少,人与人之间的界限非常分明。餐馆里不像北京那么热闹,没有夜生活。芬兰有极昼和极夜,夏天时天总不黑。冬天来了,有时下雨,天昏昏沉沉的,总感觉睡不醒。除了要适应天气和城市节奏,我也在适应芬兰人的性格。在朋友家住时,有次我们吃完饭,我在厨房里洗碗。她过来说,你不用洗了。我以为她只是客气,还在继续洗。等到第三遍的时候,她就有点急了,过来说,你不用洗了!后来我就记住了,芬兰人不会讲废话,一句话里没有多余的内容。

在芬兰,朋友建议我上个有学历的本科学校,之后我开始申请学校。8月,我去了瓦萨,这是芬兰的一个小城,人口只有7万人。这里街道干净整洁,交通很便利,骑着车哪里都可以去。9月我入学芬兰瓦萨应用技术大学,读国际贸易专业。一年后回到芬兰首都赫尔辛继续念。

在芬兰上学很轻松,只上半天的课,有时8点到12点,有时12点到下午3点。上课做点笔记,课程偏文科,我花了心思去背,成绩就很好了。上学的日子相对有趣些,我有时骑车到街上晃荡,有时去同学家里吃饭、参加活动,典型的留学生活。

1997年,我在芬兰。

离开家后,我开始独立生活。遇到的困难不大不小。那时我不会做饭,很想念中餐。刚开始不太会处理跟同学的关系,为人处世不够成熟。我不太会芬兰语,日子过得寂寥,跟国内的朋友通信,一个月一封,和他们抱怨这样冷清孤寂的生活。有个三十多岁的中国同学受不了这样的生活,就回去了,我比较随缘,有时候孤单和寂寞,熬一熬就过去了。

1998年,大学需要实习,我去了一家芬兰的贸易公司,公司对接中国市场的业务,我回国待了两年。那时上大学,只要修完学分、写完论文就可以毕业,没有时间限制。我是在30岁时写完论文,正式拿到大学毕业证。

1999年,我(左一)在国内。

1999年,我认识了老公,他是芬兰人,我们刚开始磨合很费劲。芬兰人很严谨,做事滴水不漏,也不说废话。他有时会点出我的问题,年轻时我不服输,很耿直,总跟他对着干,不认可他说的话。他比较稳重,我心很大,生活里小打小闹,就这么过来了。后来我们结婚了。

我和老公,他比我大两岁,我回到职场后,主要是他来照顾孩子。

2022年,我和老公。

32岁,我生了女儿。在芬兰,产假可以休3年,政府会养你。2007年秋天,35岁的我重新回到职场。在一家互联网公司工作,公司主要面向国内平台,在网站上推广小游戏,我负责对接。那时回职场也没什么感觉,没有生完孩子后力不从心的感觉。但工作需要出差、加班,压力很大。

2011年,公司不景气,负责中国市场的五个人包括我都被裁了。三个月后,我重新找了份工作。在一家厨具公司做销售,要把产品销往不同的国家,虽然老板没让我加班,但我挺卖命的,会在晚上和周末不由自主地加班,亚健康的状态就慢慢来了,我感觉体力跟不上了。一整天都对着电脑,一动不动,很容易累,开始掉发,晚上总睡不好。

2013年4月,公司经营出现问题,开始裁员,我又失业了。上班时我就有预感,想找别的出路,刚好在网上看到芬兰航空在找会中英文的空乘,我投了简历。我没什么可犹豫的,看到招聘就去了。

我对空乘没什么想象,就觉得是条出路。在欧洲,招空乘没什么硬性外形要求,高矮胖瘦都有。芬航的招聘信息写得很长,实际并不难,要求会中英文、有服务意识、安全意识、组织能力,对很多人来说不难的。被裁的那天下午,我参加了芬航的面试。两轮面试很顺利,主要看语言过不过关,还考察了基本的芬兰语,之后是身体检查、参加课程培训。

培训一共六个星期,内容包括急救、危险物品分类及处置、处理紧急事故如火灾、基本妆发、了解飞机设备等。班里都是越南人和中国人,课程是用芬兰语上的,我根本听不懂这些专业术语。好在教材是英语的,下课回去后继续学。除了上课就是考试,有理论有实践,怎么开机舱的门,遇到某些情况怎么处理。像回到学生时代。

我和越南同学。

培训到第三个星期时,我出了事故,差点断送我的飞行生涯。

那是做紧急急救培训时,学员们要从滑梯上滑下来。轮到我时,前面的那个女孩还在地上,为了不撞到她,我把腿卷了起来。滑行的速度非常快,落地时,我的左膝盖的韧带就扭到了,我“哎哟”了一声,站都站不起来,大家把我架起来后送到医院,医生检查后,把我的腿支起来,让我拄拐。主管觉得我无法继续参加后续的培训,就跟我说,你不用来了。听到这句话,我的心都凉了,但我什么也没说,拄着拐出来,失魂落魄地往外走。

回到车上,我不知道要做点什么,整个人像落水一样狼狈,巨大的失落感扩散全身。我给丈夫打了电话,告诉他事情的经过。

他很冷静,听我说完后,让我赶紧回家,再去做一次检查。挂完电话,我恢复了点精神,回到家后,我们约了医生,他检查后告诉我没事。那时我的疼痛感不强烈,听到他这么说后感觉这事还有希望,我就跟公司的主管说了。第二天,主管带着医生过来,我的医生也在,又检查了一遍,接着让我做了一些动作,他们就在旁边看着。医生下了结论,这些动作你都可以做,那就没事,后来我就回去继续培训了。

受伤后的我。

毕业那天,教课的老师特地过来抱了抱我,说真不容易。40岁,我成为空乘。做空乘毕竟是服务业,年纪大些实际更有优势,待人接物更成熟些。我身边的同事,从20岁到50岁都有,只要能通过两年一次的体检就可以。

对我来说,年龄从来都不是限制,内心一定是大于外表的。如果说每个人都有自己的时区和节奏,在自己的时区里,没有领先也没有落后,一切都是准时的。也许我的人生是从40岁开始的,在此之前,我对任何事都不太在乎,大大咧咧的,做事没什么计划,凡事都挺无所谓。虽然我被裁过几次,身边的朋友也说你怎么老是换工作,我也从来没怀疑过自己,这种事不会让我特别惦记上心。

但到了40岁,好像一切都开始变了,我开始有针对性地做事。比如,为了改变亚健康的状态,我开始健身。从有氧开始,到家附近的操场跑步,从开始的一圈两圈逐渐加量,到健身房做力量训练、练瑜伽。刚开始健身时我的体脂率很高,身体的肌肉含量很低。练了两年,我的身体变化就很大了。

健身前的我。

空乘给了我很多自由的时间,它通常是飞几天后可以休息三四天,休息时间我就会去锻炼。有时一天的飞行结束,我也会去健身房锻炼,很拼命。也是在2013年,我读完了为期两年的Service Innovation and Design服务创新与设计的研究生课程,我读的是在职研究生,周末上课。

飞行很累的,一般乘客在天上飞行几个小时就很累了。空乘的飞行时间更长,加上在地上的准备时间、乘客下机后我们还留在机上整理,很需要体力。机舱里什么事都可能发生,有时乘客缺氧、休克晕倒,给做紧急救助,给他吃点巧克力,补充糖分。在紧急的情况下,要有即时反应能力,保护乘客的安全,提供最好的服务。没做空乘前,我不知道它是这么有趣的工作。它是对我来说是全新的,之前我都是在地上做办公室的工作,现在在天上,每次飞行碰到的乘客、机组人员都是新的人,连飞机机型都不一样。我喜欢这份职业,可能跟我从小喜欢跟人打交道、见新鲜事物有关。

以前我总飞短途,换了航空公司后,我现在主要飞长途,飞一趟得13、14个小时,工作更有趣了。有时飞新加坡和纽约,有时去西班牙的加纳利群岛,三毛住过的岛。从空中俯瞰这座岛,有深蓝色的海,天空纯净。山围绕着水,水环抱着山。

我非常喜欢热带的地方,可能跟芬兰的漫长冬天有关系,现在芬兰还下着雪,飞到另一个地方就能穿短袖,到海滩上晒太阳、去游泳池里泡着了。长途有时差,比飞短途要累得多,但非常有意思。

我感觉,每次飞行路过的阳光、雨露、空气都不一样,还能见到各种各种不同的人。世界就在眼前,每天都有新的感受。

我和同事。

飞行结束一般我都会去健身房。开始练了两年,身上紧致了不少,但因为没有科学、系统的训练,肚子上还有肥肉,没达到我想要的体脂率。

之后我找了私教,她给我制定计划,食谱计划写得很细。每日脂肪、蛋白质、蔬菜的摄入量是多少,今天练臀腿、明天练肩膀、后天练胸背,一个星期四次。很快就见到效果了。

我在健身房。

健身后,我的精神明显变好了。身体变得轻盈,连续飞三四天后,很多人在休息结束的前天晚上都会失眠,因为身体知道要投入快节奏的工作中。我刚开始也会这样,但后来慢慢就好了,这跟我健身有关,不容易累。

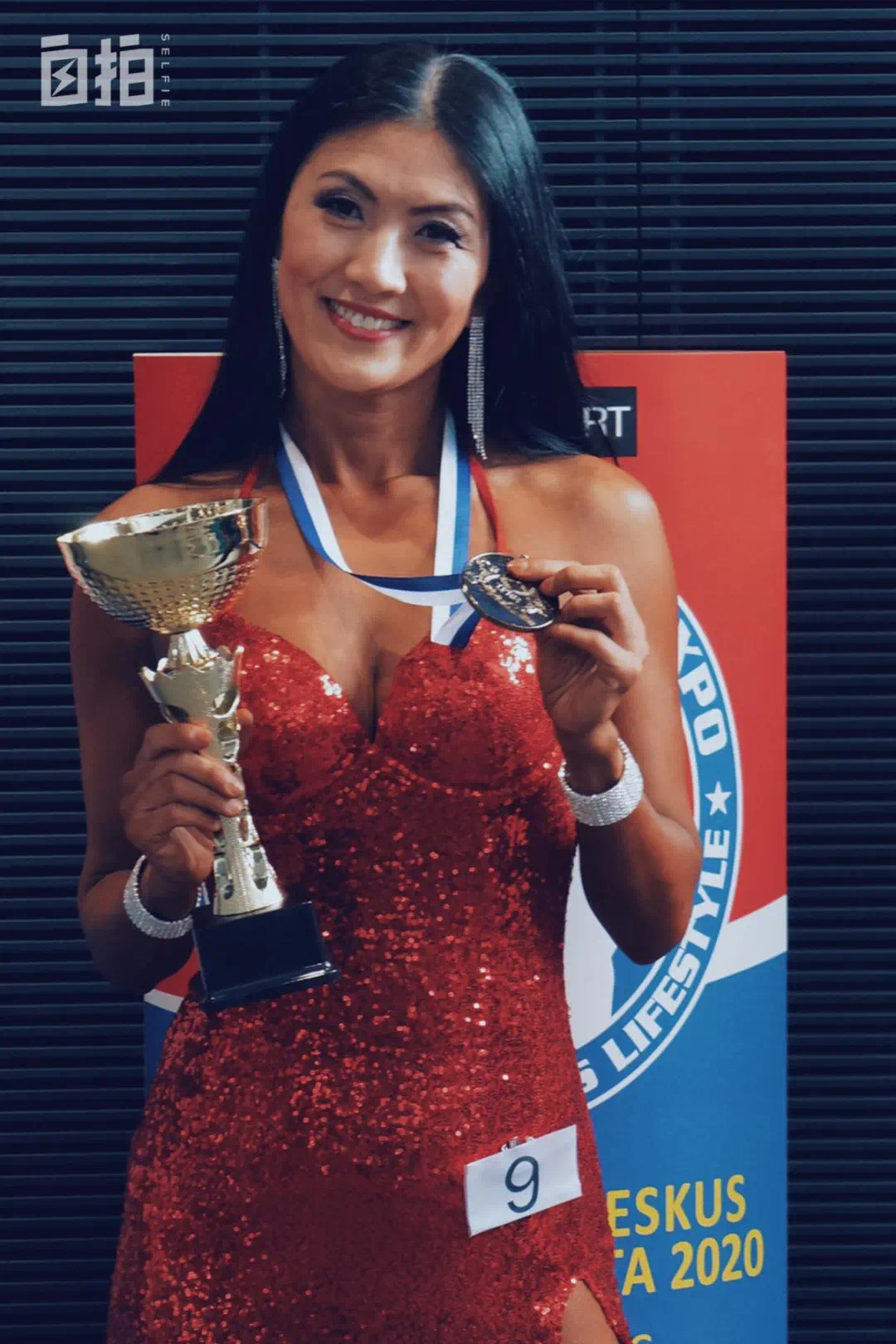

2019年底,疫情开始了,航空业慢慢停滞,我们的工作少了很多。可能生活太单调,那时我健身已经有7年,也想去证明点什么,找点有挑战性的事做。刚好在网上看到了芬兰全国健美锦标赛的消息,就报名参加了。

这是全国性的比赛,一年两次,有几百人参加。我是唯一参赛的中国人。其实也没想太多,我的身高176㎝,56㎏,想看看自己的潜力到哪里。比赛对身体的肌肉含量、形体、皮肤、妆容、台步有严格要求。

我从2019年年底开始备赛,按照教练的要求控制饮食、训练,少食多餐、控制碳水、油盐要少。练习台步就练了几个月,学习收腹吸气,穿着高跟鞋怎么走得更顺利。

参加比赛前的我。

2020年4月,芬航停飞,空乘人员全都被裁了。我在家待了两个月。芬兰的福利很好,即使失业,也能领到80%的工资,很多人都不愿意出去工作。我在一边备赛的同时,也在想下一步该做什么,总不能一直这么待着。

刚好芬兰一直在报道护理工作,社会对护理人员的需求很大。那时我已经48岁,虽然有本科、硕士的商科学历背景,但进公司工作的概率不大,我就想着去学护理试试。这一年我很忙,8月开始上护理课,10月参加了健美比赛。

比赛当天。

比赛当天,我是组里年纪最大的。我对输赢不太在乎,我在做事前想法很少,但过程中一定会非常努力。比赛是一次性比完的,当宣布我是第三名的时候,我非常意外,也很开心。

获奖选手合影。

比赛结束后,我觉得自己条件不差,就开始给模特公司发照片。没过多久,那边邀请我拍写真集。拍完后我会给广告公司发,有时是对方邀请。我有时会跟摄影师合作拍写真,刚开始会拘谨,后来学得多了,怎么摆姿势、在镜头面前 呈现最美的一眼,都有经验了,越来越自如,现在越来越放得开。

我的写真。

我开始拍广告,拍过MTV、为芬兰邮局、厨具公司拍过广告,到现在将近20多支广告。有时还在电视剧里客串角色,演过警察和医生,都是在我业余时间拍的,它只是我的兼职。

一支广告一般拍半天、一天。它让我学到了非常多东西——人的仪态、言行举止、跟人交流的分寸感、沟通。做了模特和演员后,我明显感觉自己越来越自信、美丽。这种美丽不仅仅关乎外貌,还与人的情绪、耐心、被岁月沉淀的成熟有关。

拍广告时要在安静的环境下工作,拍一个镜头,要分十次、二十次来拍,一个动作要做20遍,我得有很大的耐性,保持情绪的稳定、学会跟人沟通。

我在电视剧里演医生。

50岁的前一天,瑞典有个内衣品牌邀请我。一共5个模特,我是最年轻的,年纪最大的72岁。拍摄那天,现场包括工作人员全是女性,拍完后所有人都在欢呼尖叫。那是支很有力量的广告。

我们站在一起,每个人都在做自己,我们不是模特、不是演员,而是最本真的自我。50岁的女性也可以展现自己身体的美,美不止一种,即使它长了细纹,不再像年轻时候那么紧致,我们依旧自信,能被人看到属于成熟女性的魅力。

拍完后我们一起看照片,57岁的银发美国模特激动地哭了,那是她第一次看到自己在照片里这么美的样子。我们终将不再拥有年轻的身体,但这并不意味着失去了美的资格。

我们在拍内衣广告。

2020年6月到2021年,我还在上护理课程。学制两年,需要学生完成4次实习。我每天8点上网课,下午2点结束,班里都是外国人,从20岁到50岁,什么背景都有。

护理课程用芬兰语授课,在航空业的这几年,我的芬兰语慢慢在提高,但还在一瓶子不满,半瓶子晃荡的水平。等学了护理,我花了很大的功夫学习芬兰语,在网上找网课自学,不会的地方用谷歌翻译、在家里问老公。芬兰语最难的是发音,如一个词里有个K跟有两个K发音是不一样的,我有时听不出来,更别说发音了。平时我会特别注意发音,这么说对不对,反反复复地练。现在跟芬兰人交流,他们会问我,你是在芬兰出生的吗?

护理人员每天要面对病人,工作压力很大。需要学习老年人的饮食课程,每日食物和水的摄入量,还有技术类的如消毒、打针、疾病的简单了解、基本状况,吃什么药等。芬兰的护理人员其实就是操作护士,但不能打针,护工则是不能喂药,有一定区别。

这次课程让我发现,以前我念书是很敷衍的,但等我真正花心思学护理时,整个人是非常辛苦的,我用上了所有的精力。考试时我的成绩是最好的,好几门都是满分。

我们边上课边实习,几个星期后,我被分到一家临终关怀中心。深棕色的四层小楼,颜色破旧。这里的病人是些患有阿尔兹海默症、无法自立、酗酒吸毒的人。户外的公共区域里有病人抽烟、晒太阳。在芬兰,如果家里无法继续照顾病人,可以把他们送到这里。

我在做临终关怀中心做护理。

走进楼里,安静的环境下偶尔能听见莫名其妙的嚎叫,每层一个病区,按情况分,如酗酒的一层,最年轻的病人从三四十岁到六七十岁都有。

我的一个病人,已经六十岁了。以前跑马拉松,参加过铁人三项,脸上几乎没有皱纹,素食主义者,生活习惯非常好。四十岁时,他患上了阿尔兹海默症,家里人把他送到这里,刚来时坐在轮椅上,后来完全瘫在床上。每天早上,我们按照他的饮食习惯为他准备素食,我要帮他放录音机,听唱片,喂饭、洗漱,推着他到外面看风景,他没有任何反应,即便这样,我们也不能忽略细节,要让他享受跟正常人一样的待遇。

一年前,我穿着空乘制服,随着飞机起落,见到的是鲜活的人。现在,我跟着实习老师,帮躺在床上已经无意识的病人喂饭、换尿片,吃药。看着昨天还有呼吸的人今天可能就盖着白布出来,非常非常难受。这里的人一旦进来,一辈子是再也不会出去了,外面的生活再多姿多彩,都跟他们没关系了。后来我慢慢想通了,人都有这一遭,该发生的都会发生,这段经历给我了很多,它让我知道,除了健康,其他的都是过眼云烟。

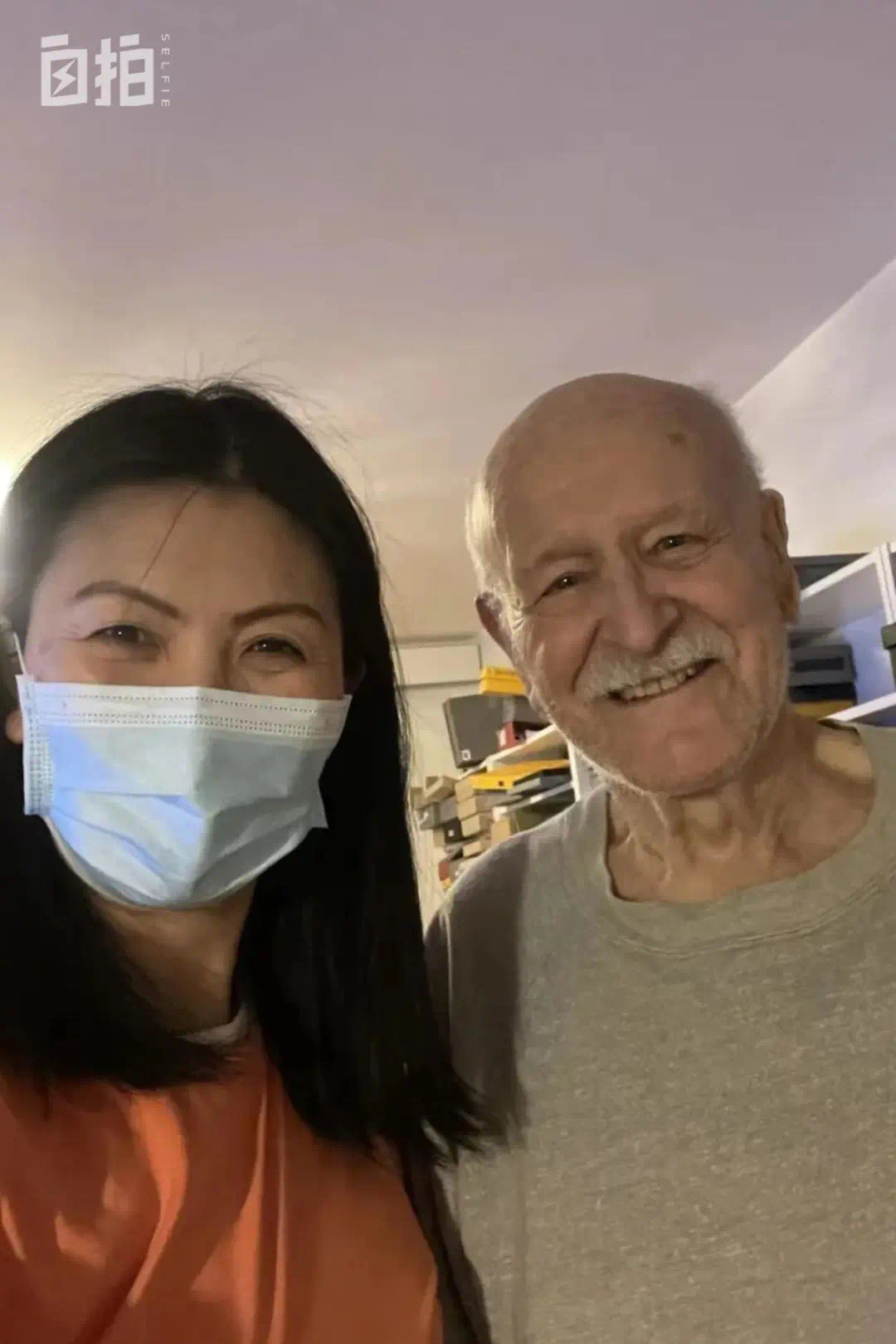

在做护理时,有时要到家里照顾老人。有些老人八九十岁了,自己住,我要给药、热饭、聊天、洗澡、换尿片、清理伤口。帮一个老人收拾好后,让她干干净净地坐在轮椅上,我会很有成就感。有些病人即使没有意识了,仍然有喜好,喂饭时喜欢吃这个不喜欢吃那个,跟他说点什么时,他的眼睛忽然眨了一下,说明他明白了。护理人员是需要通过这些细节了解病人的习惯的。

我在做家庭护理时照顾的老人,他是中国大学的客座教授。

护理跟空乘在一定程度上是通的,都是在帮助别人,这个过程我很享受,我喜欢帮助人,看他们快乐的样子。这点我和妈妈很像,她今年76岁了,如果有人得什么病了,她还在忙活呢,我也希望给女儿树一个榜样。临近50岁,我同时做着护理、模特、演员三份兼职,忙得不亦乐乎。

2021年年底,挪威航空准备恢复芬兰的航线,给所有在芬兰的空乘发了面试邀请。我非常高兴,在面试时表现得有些兴奋过头,不够沉稳,而空乘必须沉稳、情绪保持稳定。12月13日,女儿17岁生日这天,我收到了拒信,非常伤心,之后的几天都昏昏沉沉的。

我很较劲儿,觉得自己不差的,就开始给汉莎旗下的Eurowing(欧洲之翼)及芬兰Norra航空投了简历。用了一个月的时间,积极准备面试,查面试问题、参考网上的回答,调整自己的状态,天天看天天练,用芬兰语和英语两种语言准备。

这两次面试很正式,不像刚开始成为空乘时的面试,只是简单问了之前工作的地方、职位。这两次面试会设置了正式的问题:为什么想成为空乘、它的责任和义务有哪些,还有遇上紧急情况时的模拟测试,看你的反应和应变能力。50岁,我拿到Eurowing和Norra两家航空公司的offer,重新起飞。

比起当护理,我更喜欢空乘,空乘给我的新鲜感更多,但当护理我没法去其他国家。不过我也喜欢护理,休息时间我还可以继续做兼职。

我重新当上空乘。

今年7月底我转到瑞典为芬航的承包商飞跨洲际航班,11月开始飞多哈,整个旅程6个小时。机上的很多乘客都是去看卡塔尔世界杯的。世界杯的氛围非常浓郁,下了飞机,就能看到很多戴工作牌的工作人员,城市里的大楼挂着球员的海报。穿着不同颜色球服的球迷们聚在一块儿唱歌,酒吧里也聚了一群球迷,大家的情绪非常高涨。如果我没有成为空乘,也许就没机会见到这些景象了。

球员海报。

从机上拍多哈的夜景,漂亮极了。

现在我在网上更新视频,后台会有很多人私信我,跟我倾吐心事,说我的视频给了她们很多能量。

有人告诉我,在国内“35岁以上找不到工作了”,这太让我吃惊了。女性在这个社会里生活,也许身上会有很多枷锁,但有些限制是自己给的。我真的很想告诉这些女孩子们,每个人的可能性是很多的,接受自己,不管它是什么样的,真实、勇敢地去做想做的事,要学会爱自己。

我从来没感觉到年龄对我的影响。

我今年50岁,回想过去,每个阶段的人生都不一样。24岁前在国内,我顺从父母的安排,走到哪步算哪步。30岁时,我好像没有完全长大,随性自由,不知时间为何物。40岁后,我开始有针对性地做点事了。健身后,我觉得身上多了很多力量。我到了四五十岁,才发现还有很多事值得、可以做。

每个人的生命都有个过程,也许每个人的时差不一样。人活一场,你有你的路,他有他的桥,不存在先后顺序,人生每走一步都不是白费的,要有这个信仰。