本文来自微信公众号:蓝字计划(ID:NPO2020),作者:徐田艺,题图来自:视觉中国

一

张丽丽的幸福感是公租房和食堂给的。

她住在深圳南山区,公租房的月租不到1000块钱,可以步行上下班;工作日在单位食堂吃饭,一年餐费2500。

安全感则是医保给的。

有次单位组织体检,她查出点小毛病。看病走医保,结算之后,就花了几十块钱。

2019年,“985”高校硕士毕业的张丽丽通过校招,来到深圳南山区当小学老师,虽然不是没有冒出过“被豢养”的狐疑,但丰盛的餐食和虽有若无的房租带来的踏实,比想象中更耐得住咀嚼。

张丽丽几乎每天都会在社交平台“打卡”分享食堂餐品 (来源:受访者提供)

这种踏实是甜蜜的。在稳定和体面之外,它并没有“剥夺”张丽丽在这座现代都市“买买买”的快乐:工资条不骗人,算上杂七杂八的绩效、补贴,一个月到手一万六七,交完7000块的房贷,还能剩一大截。这还没有算上7、8万不等的年终奖,第一个学期年终奖到手时,张丽丽转头去了万象城,入了一款LV琴谱BB。前几年,单位里的年轻老师很流行寒暑假来一趟欧洲游。

据了解,珠三角第一梯队的东莞、深圳和广州,入编教师年薪可以达到30万,第二梯队珠海等地,入编教师也可以保持月入1万以上的水准。

高薪要求高学历。

放在10多年前,深圳大部分在编老教师的学历是中专、中师;后来招聘新教师要求本科,如今,硕士是门槛。2019年,深圳南山外国语学校高级中学发布的新教师拟聘名单中,20名录取者有19人毕业自清华、北大,而且都是硕士以上学历。

二

张丽丽第一次来深圳就被吸引住了。

那还是读硕士的时候,开完会,她来到市民中心闲逛。音乐厅、博物馆、图书馆,张丽丽呼吸着这个城市的朝气,从来往的行人脸上,感觉到一种让自己向往的生活。那天逛到最后,张丽丽来到了一家书店,不同年纪、不同职业的人在这里驻足,一抬头,横幅上写着“一个城市会因为读书的人而受人尊重”,这句话一下子就打进了她心里,“就算只能在这样一个地方生活一段时间,也是很好的。”

跟张丽丽一样,姜可蒙也是外地人,她从甘肃老家一路考上了一所985高校的汉语言文学硕士研究生。去年,在择业的关头,姜可蒙放弃了月薪两万有余的外企offer。“当初有投机主义的成分”,她坦诚,是可观的薪水加上稳定的编制,让她选择来深圳当老师。

高薪给了张丽丽定居深圳的可能。家里帮忙付首付后,张丽丽背上房贷,在没降薪之前,虽然每个月有7000块的房贷,但由于吃住花销很小,生活并不会紧巴巴。

在编制的“队列”里,她有种成为深圳“自己人”的感觉。她打听到学校教师的孩子在择校方面会有政策,“纯从利益得失上考虑,也算是在婚恋市场上加了砝码。虽然现在还没有结婚的打算,但有总比没有好。”

招聘那天,排队面试的时候,张丽丽问起前面人的学历,“北大的”,再问后面的,“南开的”,旁边的问问,“清华的”。她感受到了“内卷”,也感受到了快感,“知道自己选上以后,那一下,确实特别开心。很大一部分原因,我跟这样优秀的人在一起工作,证明我也很优秀。”

另外,由于公立学校把学历最高、条件最好的老师掐了尖,深圳教师群体内部有了一条或隐或显的“鄙视链”。

没有入编的代课老师和一些私立学校的老师列在鄙视链额末端,总会以考上编制为目标。他们是对这个“鄙视链”感受最深的人,一位18年入职深圳某民办初中的老师就透露说:“我刚工作第一年,学姐就劝我赶紧考编,说我在私校不如别人,而且没有什么社会地位这些话。我就不相信。虽然入编的老师确实是学历好、工资高,有优越感,但是你能力不行,一旦降薪,你没有勇气和底气离开。”

姜可蒙的朋友同年从大连外国语大学硕士毕业,就因为学校不够顶尖,被卡在了编制外,朋友最终去了一家私立学校。虽是市里数一数二的初中,朋友时不时被人问什么时候去考编,那语气听上去,就像她现在没有工作一样。

张丽丽、姜可蒙是幸运的,但“命运赠送的礼物,早已在暗中标好价格”。

三

起因是一只垃圾桶。

陈彭豪下午才磨磨蹭蹭到学校,把班主任姜可蒙气住了——这已经是他连续第三天迟到。

前两天都是罚倒班级里的垃圾桶,但这次他下午才来,垃圾桶早就被值日生倒过了。

怒气上头,姜可蒙没有想太多,让他去把老师办公室的垃圾桶倒一下,以示惩罚。

当天晚上九点多,姜可蒙刚备完第二天的课,家长群里也渐渐不再有消息弹出,她长长地呼出一口气,“先休息一下,回来再做公开课的PPT吧”。刚要起身去倒水,手机接到一条私信,是陈彭豪的家长,“姜老师您好,我们是陈彭豪的家长。陈彭豪迟到,罚他倒班级里的垃圾,谢谢老师能够帮助我们管教他。但是,我们希望你不要让他给你倒垃圾。如有下次,我们会采取合法的手段处理。”

她怔在那里。

因一只垃圾桶而起的纷争,背后折射的是教师和家长的对立情绪。

这还是露骨的。其实,家长和老师之间越来越重的对立情绪,很少表现地这么显著,它更像是小针,藏在底下,绵密地布满双方的阵地,一点点消耗掉彼此的热情和耐性,“你不管做点什么家长都能投诉,我们这儿哪是老师?是服务行业。”

“把自己想象成一架没有感情的工作机器,才会轻松点。”

姜可蒙理解家长。但是她又不敢理解家长,不愿意理解家长。

有一次在睡梦中,她被家长一个电话吵醒。电话那头,是一位焦虑的母亲,因为夫妻大半夜吵架,小孩也跟着没睡好,打电话来是给小孩请假。孩子8点半上学,现在是5点56分。

“我特别理解她做母亲的心情,我能共情到她,她这个时候一定很想找人说说话。但是,我也真的很想骂人,但是我不能骂,不能挂。”那天,姜可蒙在电话里还是像往常那样温柔,只是这种温柔却格外的复杂,里面有真,也有假,有体恤,也有无奈,面对一个投诉“钉子户”,她不敢,后来就不愿意再去共情。

张丽丽就曾经遭到家长的投诉。

家长忘记带孩子测核酸,导致第二天没能来上学,他们去学校把张丽丽投诉了,理由是“没有通知到家长”。学校找她问情况,张丽丽据理力争,把自己当天在群里发的提醒截了图,给领导看。

“学校的意思就是他们都知道,我做的没问题,但是最好别得罪家长。家长不依不饶,要个交代,领导就在学校老师的大群里点名批评我。当时不是社死,是非常丢人,而且,它很影响你在领导、老教师眼里的形象。我们和家长之间不应该是合作的关系吗?现在却搞得很对立。”

这里没有多少温情和体谅,有的是压力和心累,甚至剑拔弩张。

四

姜可蒙觉得自己的身体和大脑被挂在钢索上,硬撑着往前滑,一眼望不到头。

工作量持续饱和,是她始料未及的。

早七晚十成为常态 。“从上班到下班,脚不沾地,连喝水的时间都没有。”

每周15节正课之外,还有校本课程、公开课、道法课、延时服务等等,或关系到绩效打分、评职称的非常规任务。

每一节公开课从接到通知,到最终考核完成,需要半个多月的时间。而公开课的考核结果关系到职称的评定。

家长期待深圳的教育是不同的,是与时俱进的。为了给家长交代,学校会在公开课上把“新”当作一个硬性指标。姜可蒙回到了硕士期间的“老本行”——看论文。新的教学理念层出不穷,为了跟上时代,老师们需要花大量时间来消化。先由老教师把关,再到级部领导试听,再到学校审核,一节公开课往往要上个四五遍。

“我要努力呈现一个大家期待的完美老师的形象。但我私下想,是不是那些专家们也不知道这些新的教育理念到底什么?那些在公开课上演练的新理念也很少能用在教学上。”

| 用逛公园来释放压力 (来源:受访者提供)

张丽丽今年会轻松些,因为她已经拿下了“应该”拿下的那些奖,现在,她可以休息一阵子。不过越来越繁琐、复杂的校本课程还是困扰着她。每一年,原本简单的课程都会加上新的环节,最开始只需要把课讲好,去年加上了教学设计和做记录,今年又在去年的基础上,加上总结和评比,“环节越来越多,你会怀疑它们除了消耗精力之外,真的有效吗?”

课程之外,身为班主任,姜可蒙和张丽丽需要把很多精力放在学生上,突发事件总是接连不断,所有人都找班主任,所有的责任也会往班主任身上推,“每个月多出这1500绩效可不是白拿的。”

一连五天连轴运转以后,每个周末,属于姜可蒙“回血”的时间是6个小时。

这周六,为了准备期中考之后的家长会,姜可蒙花了一天来分析每一位学生的表现,制作PPT。让她头疼的是,上个学期其他班的班主任往PPT里放了自己做的视频,被校领导点名表扬,到了这个学期,往PPT里放视频——还得是自己做的——成了所有班主任心里默认必须要做的工作。

周日一起床,姜可蒙面临着选择,是把上午的时间用来“磨”公开课,还是“磨”下周的阅读课?一想到公开课背后的评比,评比背后的支撑考核,以及同事们对自己的看法,姜可蒙只能把那本《夏洛的网》推到一边,找出下载好的论文看起来。

在那每个周仅剩的6个小时里,姜可蒙也没能如自己当初想象的那样,“课余的时间可以看看书,精进一下教学”,闲下来,除了躺在床上,她都会去附近的购物广场逛逛,接接睫毛。

最近她爱上了去中医针灸馆按摩,能走医疗保险那种,“按摩特别疼,我就趁着这个机会大喊大叫,有时候还哭出来。”

五

张丽丽是去年开始裁去了年终奖,“以前每个学期发一次年终奖,去年该发钱的时候,却没发,大家都不知道是怎么回事。今年三月份左右也没发。”而去年刚刚入职的姜可蒙虽然在入职时被承诺“怎么都有30万”,而实际上,她从工作到现在的一年,都没见到年终奖的影子。由于每个月都要补贴家里一笔钱,张丽丽甚至有了“捉襟见肘”的感觉。

降薪之后,行业里又觉得教师变回了“钱少事多”的工作。

陡然降下30%的薪资,让教师正在失去它的“性价比”。不过老师们也并没有因此就大批地离开。

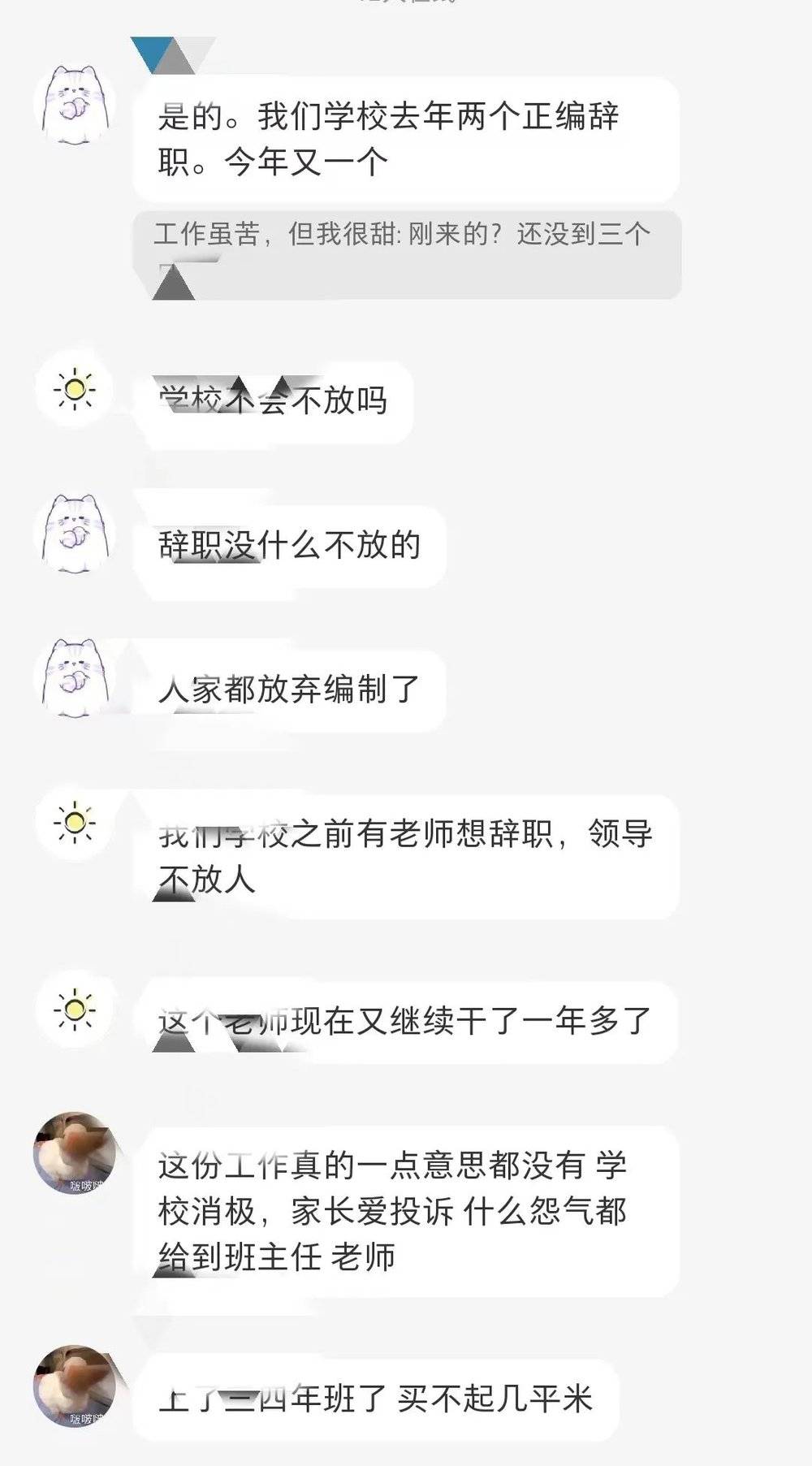

| 某社交平台的深圳教师群里,老师们讨论降薪后的去留

张丽丽选择忍着、留下来,因为有房贷。“我不敢走,只能‘消费降级’。现在也很少再大手大脚地花钱。”姜可蒙也没有离开,今年才是她正式工作的第二年,虽然经常自嘲是被投机主义“愚弄”了,但是失去了应届生的身份,眼下的她没有更多好的选择,“我也不知道自己除了老师还能做什么。也许是考博?但是无论是从家庭责任还是就业来看,都不现实。”

不过还是有人离开。不久前,张丽丽的一个同事转行去了华为写代码。同事是计算机专业,本来毕业时就拿到了大厂的offer,但最终在大厂裁员压力下还是选择了来到这里做老师。降薪让教师失去了经济上的吸引力,再加上身处其中,发现教师这个工作并不比码农轻松,让他在今年七月选择了离职。

姜可蒙也在琢磨着未来的打算,现在,把她跟这份职业牵系起来的,除了现实的考量,只剩下批阅作文时候的快乐——“深圳冬天的太阳是什么样子的?像早上妈妈叫我起床一样”,每次看到这样的句子,姜可蒙总是会被打动,“现在,如果说有我真正想做的事,就是回到妈妈的怀抱里。”

如果离开,能做什么?拼命在这个时代中计算自己位置的老师们,开始学习如何面对真实世界。

(应采访者要求,文中人物使用化名)

本文来自微信公众号:蓝字计划(ID:NPO2020),作者:徐田艺

=========================================================

剥洋葱people|感染新冠肺炎之后

新冠肺炎病愈半年后,Rachel的外公外婆并没感到身体有明显变化。两位老人今年87岁,有心脏、肺部和血压等方面的基础病。患病“就像重感冒”,他们发烧、咳嗽、身体酸痛,但病痛过去后,

现在他们仍常常牵手下楼溜达,生活一如往昔。

11月27日,症状出现第八天,住在方舱里的麦麦好多了,23岁的她除了咳嗽鼻塞嗓子哑,没有其他症状。口罩仍得24小时都得戴着,捂得脸上湿答答,她现在只想出舱后好好睡一觉,不戴口罩地、顺畅地睡一觉。

尤军于今年9月在成都的方舱度过了16天,他也曾辗转反侧。但最初的焦虑和恐慌,被一些没有预料到的东西迅速安抚——足够且权威的信息,对病人身心的关怀,让他逐渐镇定,并在回归日常生活后,乐于向友人分享和解释自己的经历。

中国工程院院士、天津中医药大学名誉校长张伯礼此前在接受媒体采访时称,新冠病毒特点变了,病毒潜伏期缩短,重症也在减少。与之对应的,是各种抗疫策略,以更加科学以及精确为目的的不断调整。

感染

我是四川巴中人,和妻子定居在成都,在新疆和田工作。11月初,我老婆怀孕32周,我们准备开车回成都生孩子。

按照当地防疫要求,出发前我们需要先在酒店隔离7天进行观察。11月9日,我们一行人住进隔离酒店,每个人每天进行单人单管核酸检测,同时做新冠肺炎的双抗检测。

在酒店住到第三天,11月12日上午,我和老婆被确诊新冠阳性。12日,工作人员把我老婆送回家,然后把我送到方舱,这时候我还没有任何症状,过了两天,14日凌晨1点左右,我开始觉得不舒服,身上发热,被子盖不住,眼睛胀痛,身上酸痛。

一直到早上7点过,实在睡不着了,我爬起来一测体温,发烧了。

——胡曜华,男,32岁,籍贯四川巴中,现居新疆和田,准爸爸

11月13日,胡曜华一夜无眠,他在朋友圈记录“‘隔离治疗’开始。”受访者供图

我外公外婆87岁,他们都有高血压,常年吃药控制。然后外婆本身还患有肺部支气管炎,外公有心脏早搏。因为身体原因,外公外婆都没有打疫苗。

我们一家是今年4月初出现症状的,最开始是外婆,她当时发烧到38.5℃。

我们当时没有意识到是新冠,一开始没有做防护。后来4月4日她核酸检测结果异常,随后确诊,紧接着是外公也发烧,但没有她温度高,不到38℃。

我家发烧温度最高的是我丈夫,他烧到了39℃以上。

——Rachel,25岁,上海人,财务咨询

我们一家五口,年龄最小的是我11个月大的孙女,我们一家人都出现了症状。

最先是我儿子发病,他今年24岁。11月11日晚上,他的感觉和感冒差不多,发烧头疼,第二天头疼、四肢无力、喉咙痛等等症状,对着网上别人发的帖子一看,几乎都吻合。

我们上报给社区,紧跟着,我、我老婆、我儿媳妇,依次出现症状。

我小孙女是最后出现症状的。她老是咿咿呀呀叫,比平时闹腾,特别黏大人。我们测了一下温度,有一点发烧,我就跑去社区要了点退烧的药,弄了一点点给小孩吃。

——荣先生,50多岁,籍贯湖北仙桃,现居广州海珠区,务工

我们一家五口住在上海,四月份陆续都被确诊新冠肺炎阳性,其中最早确认的病人是我爸,他是自己用抗原检测试剂查出来的。4月17日早上7点30分,他在家庭群里发了一句话,“完了,两条杠了。”

我爸阳性后,我们其余4个人都被送去隔离酒店,随后依次确诊阳性,出现症状。

——王佳骅,39岁,父母66岁,上海本地人

4月23日,王佳骅所在的方舱病区,一个家庭刚刚入住。受访者供图

今年9月份,我在成都一家火锅店用餐,与餐厅一名新冠阳性确诊病例时空重合。在之后的核酸检测中,我的检测结果为阳性,然后被送到了方舱。

——尤军,男,30余岁,现居成都,无症状感染者

我今年4月得的新冠肺炎。先是我老公,他前脚进方舱,后脚我也发病了。

那时候上海疫情严重,我们小区3月20日左右封控,我们两人都在居家办公,每天只有拿快递和做核酸的时候会出门下楼。4月初,我老公开始出现症状,干咳,测体温38℃,低烧不明显。

当时我们担心是感染了,每天都用抗原检测剂自测,第三天,检测剂显示两条杠,然后他就被送进方舱。

——左悦,32岁,籍贯江苏南通,现居上海,白领

11月19日,我爸爸妈妈先后确认新冠阳性。虽然我的抗原当晚显示阴性,但是我已经感觉到自己嗓子有点不适,所以整晚睡觉我都戴着口罩,也幸亏这一点得以避免弟弟有感染的情况。

我们一家四口,我、弟弟和爸妈,只有11岁读五年级的弟弟没被感染。

——麦麦,23岁,现居兰州,毕业后二战考研

康复

我曾经有朋友得过新冠肺炎,大约知道会“像重感冒一样”,但亲身经历后还是觉得不太一样,主要症状是眼睛胀痛,手脚酸痛,特别明显。

感冒一般发热出汗,然后就慢慢好了,这个病我感觉有点断断续续、反反复复,昨天我感觉好多了,今天我又觉得有点不舒服。但从进舱到11月18日,我觉得总体来讲病情在慢慢好转。

我每天和周围的老哥们聊天,大家互相询问今天的感觉,得病缓过来用了几天,除了沟通交流,也有互相安慰的意思吧。

我是我们这一群人里进舱最晚的,其他人都已经出现过症状了,聊下来大多数人一般3-5天症状缓解,也有例外的,但不多。

——胡曜华,男,32岁,籍贯四川巴中,现居新疆和田,准爸爸

我家每个人的病症大致相同,发烧、咳嗽、喉咙痛,然后全身无力,感觉累。除了发烧的温度,不同的身体情况会有一些其他差别。比如我有段时间喉咙特别痛,我丈夫则是咳嗽比较严重。

转阴之后还是有点症状,比如咳嗽之类的,每个人情况都不一样。

4月18日,我妈和两个老人被转去单间式的公寓方舱,老人们反而情绪更稳定。他们每天没有其他治疗,一日三餐正常吃,大概10天转阴后就回家了。

作为我家最早发病的人,外婆从出现症状计算,到最后转阴出方舱,花了大概20天。外公和妈妈比这个时间短,我和丈夫更短一点,差不多十天。

我外婆有肺部疾病,她最严重的时候,人没有力气,想睡觉。那时晚上睡觉时,我能听到他们的房间里传来咳痰的声音。

没得新冠之前我外婆平时晚上也咳嗽,但那段时间咳得多,延续时间长。不过无论发烧还是咳嗽,只要对症吃药,慢慢就都缓解了。

——Rachel,25岁,上海人,财务咨询

11月4日,Rachel带外公外婆在家附近的健身走廊上散步。受访者供图

头疼发烧,这些症状都和感冒差不多,但是也有点不一样的地方。比如我没觉得四肢无力,但是感觉髋关节无力。我儿媳妇则是关节发痛。

因为怀孕生小孩,她没有打疫苗,我媳妇儿应该是家里症状相对严重一点的,但好起来的速度和我们差不多。

我从自己这一次的感受,感觉发病初期和感冒一样,头疼两天,四肢无力,喉咙干裂,四天五天的时候基本喉痛的情况开始好一点,一天比一天好。我按照网上说的,多喝水多休息,症状慢慢缓解,一周基本恢复正常。

——荣先生,50多岁,籍贯湖北仙桃,现居广州海珠区,务工

测出“两条杠”两天后,我爸被送去隔离,当晚9点多,他在家庭微信群里说,自己好像发烧了,全身骨头疼。他的症状大约持续了3到4天的样子,第二天开始一直在咳嗽,然后他被拉去隔离酒店,之后就慢慢缓解。

我和老婆都是感觉浑身酸痛、骨头疼、低烧,另外不想走路,能坐着绝不站着,能躺着绝不坐着。然后就是疯狂想喝水。比如我,以前一天大概喝两瓶600ml的矿泉水,那两天我一天要干六七瓶。我老婆也是这个饮水量。

我们两口子大概两天后症状就没了,我妈多持续了两天,除此之外,我们没有出现其他症状。小孩检测出来过一次阳性,后来就都是阴性了,也没有出现过症状。

——王佳骅,39岁,父母66岁,上海本地人

我所在的方舱里,有一个巨大的会议屏幕,每隔两天,会有一次专业医生的视频交流活动,安排的四川大学华西医院呼吸医疗方面的专家,很详细地介绍新冠病毒是什么、发展到现在是什么情况、对以后有没有影响等等。

前半小时是科普,后半小时是答疑。答疑部分除了回答一些有代表性的问题外,会着重关注特殊需求,主要针对老人和小孩的特殊情况,尤其会关注有基础疾病的老人。这对新进方舱的人特别有用,对我们来说有很大意义。

这段经历中我印象最深刻的细节,是方舱里每天晚饭后会给小朋友们放动画片。小朋友们得到安抚,同时也在结交新朋友。另外药品随时需要随时可以去拿,止咳也好,退烧也好,全都有,这也让我更安心。

我16天后出的舱,从头到尾我都是无症状,至今也没有出现任何新冠肺炎的症状。我离开的时候,方舱里的人基本都走了。

——尤军,男,30余岁,现居成都,无症状感染者

我的症状和丈夫完全一样,咳嗽两天,然后发烧两天,基本上就好了。

他刚出现症状时,我们曾经焦虑过一阵,主要当时没见识过,后来知道是怎么回事,到我发病时,就不害怕了。但是这个病的传染性很强,真的很强,我们小区里,每家只要有一个人被感染,那就一定全家都阳性。

我们已经很小心了,家里每天都用消毒纸巾擦,我出门回来也要洗手。但最后还是感染。

——左悦,32岁,籍贯江苏南通,现居上海,白领

我爸在进方舱当天已经基本都好了,紧接着就是我妈妈出现症状,咳嗽低烧,她说确诊当晚浑身都疼,一夜没睡。但也是两三天基本缓解。

我一开始在家时嗓子疼,干痒、有点发炎,来到方舱后第二天,嗓子炎症加重、鼻塞、轻微发热,会出汗,头晕。

到了第三天,病情时好时坏。有时像普通感冒,流鼻涕,偶尔打喷嚏,但是头脑清醒;有时又很难受,头晕、有黄痰,痰里有血丝,拉肚子。

23日,我的鼻塞、流涕更严重了,头疼得厉害,恶心想吐。不过这两天已经没有了。

这是我到秦川方舱的第八天(11月27日),有点咳嗽、鼻塞、嗓子疼,比之前感觉好多了。

从家到方舱我们一直在吃药,吃过蒲地蓝消炎片、布洛芬、999感冒冲剂、板蓝根、连花清瘟胶囊。布洛芬止头疼很有用。

前两天我答应弟弟,回家了给他做螺狮粉吃。我很喜欢吃螺狮粉,但估计出舱了还是吃不了,嗓子还不行吧。

但我出舱了想着可以好好在家睡一觉,不戴口罩地,顺畅地睡一觉。

——麦麦,23岁,现居兰州,毕业后二战考研

11月24日,兰州秦川方舱里的护理服务站。受访者供图

愈后

我老婆一直没有出现症状。因为是孕妇,她只能居家隔离。我每天询问她身体情况,她都说没问题,说自己心里有数。还好她身体向来健康,又有每天监测身体数据的习惯,我稍微放心一些。

确诊新冠阳性后我的第一反应就是要买婴儿用品,我们在和田什么都没准备,连建档都是在成都,现在老婆33周了,待产包、娃娃衣服、奶粉……都要马上准备,还有在哪里生孩子,也要想办法解决。这两天我在和社区沟通,这是我眼下最着急的事情。

——胡曜华,男,32岁,籍贯四川巴中,现居新疆和田,准爸爸

我们两个现在没觉得和生病前有什么不同,新冠肺炎对青壮年来说问题不大,但要看自身免疫条件,因人而异。我听说周围感染了的人绝大部分是轻症。

——左悦,32岁,籍贯江苏南通,现居上海,白领

我觉得这个病对我爸妈是有影响的。一个是我爸体力明显不如以前了。他以前带着我儿子坐在地上玩,起身那一下是很快的,一点都不停顿。新冠肺炎好了之后他动作变慢,起身那一下会打个趔趄,然后才能站稳,这是以前没出现过的。

他自己也会说现在很容易觉得累,陪小朋友玩一两个小时,就觉得精神扛不住了。以前要骑车带着孩子去公园,现在最多就在楼下玩一玩。

我妈患有腔梗,这个是老毛病,以前每半年需要去医院输液,一次一两个小时输完。新冠肺炎病愈后,她的输液频率上升到了一个季度一次。

中间有次因为拖得久了几天,她出现了脸麻、手抬不起来的情况,我们赶紧又送去输液。前两天她去医院,医生还在加剂量,现在每次输液要连续三天,每天输两个小时。

我爸妈打完了三针疫苗,事后他们觉得疫苗管用,至少症状来得快走得也快,而且不严重,难受都是当天的事,第二天开始好转,第三天基本就没啥事了。

——王佳骅,39岁,父母66岁,上海本地人

方舱回来后第二天,王佳骅给儿子剃头、洗澡、换衣服。受访者供图

新冠肺炎痊愈到现在,已经过去半年。10月份我丈夫拍了CT,想看看肺部有没有问题,结果完全没有。

我外公外婆现在和得病前没有两样,身体很硬朗,每天早上7点半起床吃早饭、聊聊天,经常牵着手下楼遛弯。现在上海20℃左右,他们前两天还自己出去走了走。九月份我结婚,在外地办婚礼,100多公里的距离,他们去现场观礼,外婆还作为证婚人上台发言。

上海刚解封时,我们和亲友聊起过(得病)这件事,现在已经都不怎么提了。在我们家里,这事已经过去了。我们也完全不担心后遗症,现在已经过了半年没有出现,我相信,以后就更不会了。

——Rachel,25岁,上海人,财务咨询

我身边的朋友都知道我核酸阳性进了方舱,他们会来关心我的身体情况,也很好奇我的个人经历和感觉。

我很愿意回答他们的问题,一方面是避免造成误会,另一方面,不仅仅是解释,更多是一种科普。朋友也好,邻居也好,他们问我,我都会讲一讲。

我觉得对新冠病毒相关信息的足够了解,以及尽量充足、完善的后勤保障,能最大程度地消除大家对疾病的恐惧。

——尤军,男,30余岁,现居成都,无症状感染者

(左悦、尤军、麦麦、Rachel为化名)