被贫穷诅咒的阿江,下辈子别再倒霉了

一

他叫林鸿江,我叫他阿江,我和他是发小。

编辑:雾

==============================================================

学霸退学后

那所「当地最好的」高中——资阳中学,自习课上摄像头转动,一旦小动作被捕捉到,全班都要多上一节课,原本单周只有一天的假期又少45分钟。因此,高中同桌李玥阳很难扭头去关注蒋逸雯在干什么。除了哭,蒋逸雯总在写日记,休学后回去那段日子直接写「很想死」。初中同学李美琪每周都会接到她从学校电话亭打来的电话,一说就是半小时,话题越来越集中——她俩都不想上学了。

2017年6月15日,在经历了休学、转文科后,蒋逸雯还是无法适应。那天晚自习下课,她在课桌上给老师留下一封信,混在走读生的队伍里,心情平静地离开了学校。

「人是不一样的,不是吗?让他们卷入同样的模式,用同样的标准去要求他们,是不公平的。」「我不奢望老师能够理解我」「仅仅是接受它的存在就好了」。

文|郭玉洁

编辑|杨杰

母与女

詹敏在出差途中接到了女儿来电,女儿说,在给学校的信里留了詹敏的电话。詹敏说:「你既然为自己作了这么大决定,就不该留我的电话。」蒋逸雯解释:「老师会觉得家长的话比较有分量。」詹敏说:「那你就应该告诉他们,你家长的话没有分量。」

这就是詹敏和蒋逸雯相处的方式。她们常签书面协议,规定双方权利义务,例如零花钱要怎么花。詹敏对孩子发了脾气会道歉,从不逼她学不喜欢的东西,买来书,也只是「鼓励」她读。蒋逸雯从小就养成了维护自己权益的习惯。课上举手询问老师是否能说普通话,詹敏觉得很自然,因为她一直是这么教的。

詹敏是个特立独行的妈妈,她生于1975年,中专毕业后进了国营化工厂做机床维修,工厂倒闭后进光盘厂打工,自己花钱去学摄影、英语、计算机。2003年她就买了台式电脑,那时候论坛很火,2004年她在中国光盘论坛发帖,发起一个「为乡村失学儿童捐款」的倡议,得到几十人响应。詹敏就此开始了公益生涯。她联系起这些人,拿到捐款,联系助学机构,资助乡村孩子读书。再后来,詹敏和另一位创始人一起发起了「麦田计划」,又发展成麦田教育基金会。刚做公益时詹敏收入比在工厂里低,而且那时把公益作为职业的人「少之又少」。几乎同一时期,她和蒋逸雯的爸爸离了婚。

在蒋逸雯记忆里,五年级后,妈妈就不再做饭。她初中时,一个月里有20天詹敏都在外地出差,周末蒋逸雯不想回家,拿着200元零花钱在城市里游荡,去电影院、咖啡馆、茶餐厅泡着。为了有人陪伴,她总是花钱请同学吃这个、玩那个,有时甚至会找自己不喜欢的人玩。

李美琪蹭了她不少饭。她每次和蒋逸雯一起回家,都觉得那「不像个家」,很冷清,东西乱糟糟摆放着,厨房里也没有开火必备的锅碗瓢盆。她印象最深刻的一天是,她们两个小孩打算在蒋逸雯家做蛋花汤,拿出一个鸡蛋,最后做得很难吃。「很惨那种感觉,像两个乞丐」。蒋逸雯形成了缺乏安全感的性格。「缺爱这个话题,从我们认识就在聊。」李美琪说。

但是,蒋逸雯「站在妈妈的肩膀上」,获得了超越同龄人的见识。詹敏身处公益圈,身边有很多「不走寻常路的人」,40岁还保持着单身的女性、大学退学的公益人。蒋逸雯和詹敏不够亲近,却喜欢詹敏身边有思想的朋友,很小的时候就和他们讨论哲学问题。这些成年人很尊重蒋逸雯,一直用平等的姿态和她对话。

詹敏工作能力快速提高,成为别人眼里的「女强人」,「麦田」发展成一个在90多个城市有志愿者团队的公益组织。做公益的人收入不会太高,她们至今没有房子,但蒋逸雯在高中前已出过国,参加过徒步旅行、公益筹款,认识国内外的大学生朋友,说一口流利的英语。初中时她对李美琪说要学泰语,李美琪觉得新奇,「从来没听说过」谁要学泰语。蒋逸雯记得小学四年级时第一次跟着詹敏来到安徽农村,这里新成立了一所麦田小学。她记得,志愿者从大巴车上下来,「所有人都认识我妈,所有人也都知道我」。

有同龄人羡慕她有这样开明的母亲。但李美琪的妈妈不想让女儿和她玩。有次她们出去,这位母亲在背后偷偷跟踪,李美琪发现后,和她大吵一架。

听说蒋逸雯从学校逃走,她高一时的班主任「生气极了」。这位老师很年轻,蒋逸雯是他带的第一届高中生。蒋逸雯高一在理科班排100多名,按照资阳中学往年的升学情况,如果保持住这个排名,她能被一所「985」高校录取。他曾评价蒋逸雯「太淘气了!有大路不走,偏走小路。」

但蒋逸雯那封措辞工整、言辞恳切的信在传递,这不是一个青春期少女的短暂出逃,她做好了承担代价的准备。除了母亲手机号,她留下家里的电话号,并附文「明天我会尽量全天候在家等电话」。

詹敏的工作是资助贫困少年儿童完成基础教育,自己的女儿却没读完高中。有同事言语间表达不理解,「不上学怎么行呢,还是要上学啊」。但詹敏最终接受女儿退学的理由是,女儿学习能力很强,只是不喜欢传统学校。她提醒过蒋逸雯,家里没有条件让她出国,「这会是一条比别人的路更难走的路,我没有任何资源能给你。」

真实的世界向这个17岁的女孩徐徐展开。

休学后她先去上海待了一阵子,在麦田教育基金会的办公室住。起初她对金钱没有概念,办公室其他工作人员做饭,她也跟着吃,没掏过钱。直到有一天一个叔叔跟她谈话,说她在这里住着,吃也不用掏钱,住也不用掏钱,家务也不主动做。蒋逸雯才意识到,这些小事都有成本。

正式退学后,她想去「环境好、有文化底蕴」的小地方定居,最后「很随机」定在了香格里拉,「觉得这里够偏僻了」。她把行李寄过来,找了客栈、酒吧做义工,可以管食宿。

一来到香格里拉,她就感觉舒服多了。「这里的人、生活方式、空气,都让我觉得,世界上真有这样的地方、这样的生活啊。」前现代和后现代的元素在这里交织。天空的蓝、草原和树林的绿、木头和土地的黄,是香格里拉的三原色,建筑低矮、视野开阔。当地少数民族居民和外来定居者组成了一个多元社会,少数民族语言和英语都能派上用场。这里的人身份观念不强,宽容、松散。她在这里可以闲逛、去社区图书馆自学、去和僧人学藏语。而她为这个她眼中的「理想社会」承受的代价是,来这第一天就遭遇了骚扰,在手机屏幕这端看着对方说「要去开房」之类的话,吓得腿抖。后来她平静地说,这类事情「太多了」,「那也是我来到香格里拉首先打开视野的一面」。

2019年前,蒋逸雯把重心放在学习上,没有太多目的性,她远程找学习伙伴,学法语、日语、中国文化,去非洲参加公益项目——在当地社区给居民修厕所,教他们卫生健康知识、制定管理洗手间的方案。更多时候则纯粹是玩,时间长了,她感觉自己像一个「没钱人家的富二代」,做的事情都不为生存,「就剩开心了」。

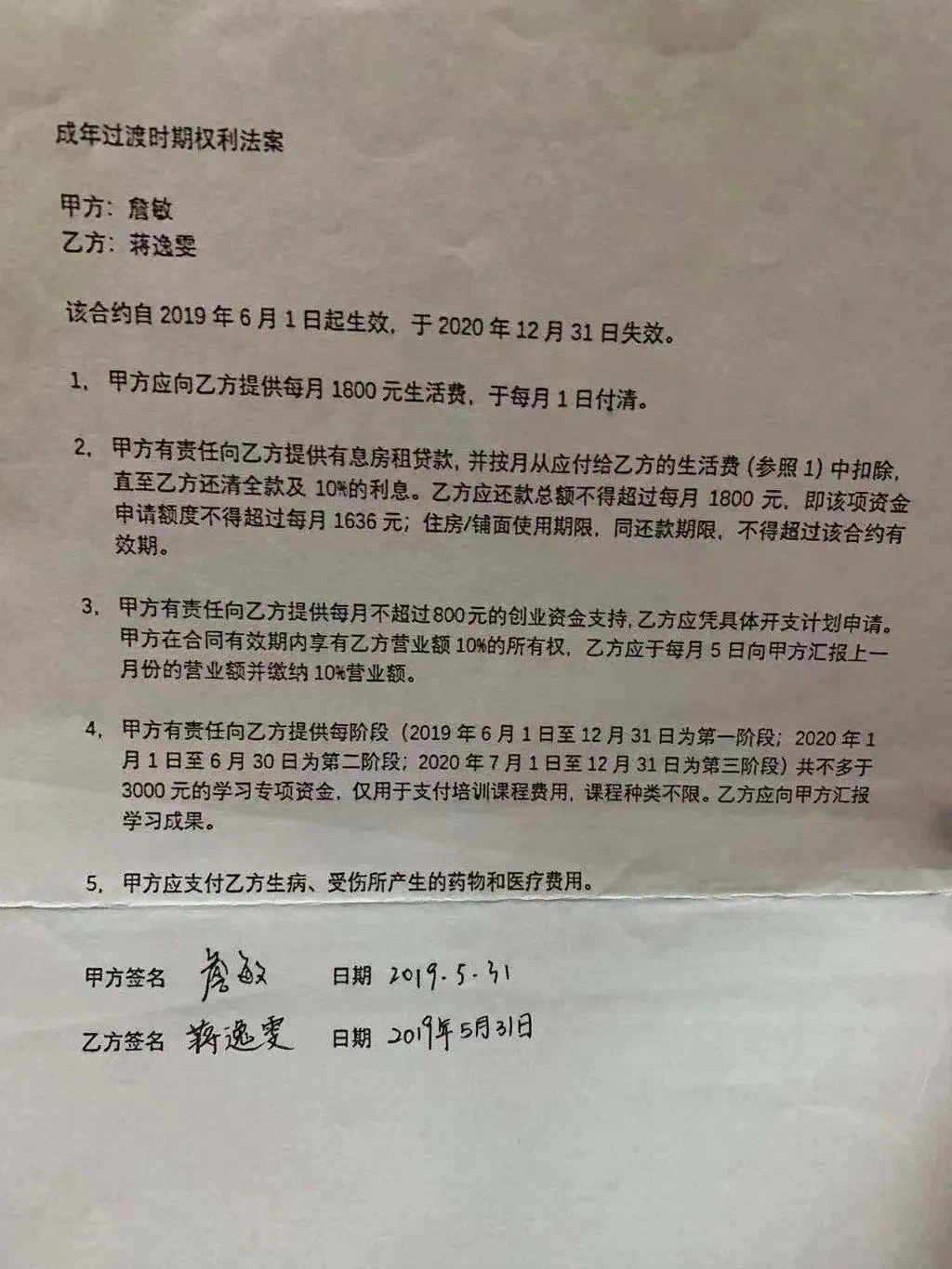

她错过了高中毕业会考,没拿到高中毕业证,坦然接受了这一点,「我既然拒绝了高中的折磨,就不该索取高中学历的保护。」2019年5月,她和妈妈签订了一份《成年过渡时期权利法案》,「2020年12月31日失效」。其间,詹敏每月支付她1800元生活费、800元的创业资金,拥有她10%的营业额所有权。这样的协议,从初中开始,她们签了五六份,以前蒋逸雯觉得自己是「甲方」,这次她很自觉地把自己写成了「乙方」。

在詹敏看来,蒋逸雯要面临的最大问题是生存。蒋逸雯听说一个朋友职高毕业进了工厂,没什么爱好、不怎么花钱,已经要买房了,觉得「震撼」。她的性格中,「3分钟」热度是常态。16岁休学那年,她在广州逛街时看到一块厚实的军绿色布料。她把那块布买回来,没有缝纫机,自己画图,一针一针地缝,用了一个月,做成了一件紧身「朋克风」夹克。詹敏看了那个过程,看到女儿一次次犯错,又打上补丁,很是感动。蒋逸雯爱上了服装设计,它创造性强,灵感会在很多时候到来:看到一幅画、一处风景。做衣服过程中,蒋逸雯心会很静,问题一个个出现,再一个个解决。这和她在学校的学习状态完全不同。

2019年,她「开始把重心放在赚钱这件事上」。她去成都待了半年,一边学服装设计,一边在一家青年旅社做前台。她是个尽职尽责的前台,存下人生中第一笔万元存款。

2021年1月,蒋逸雯有了一间实体服装工作室,年租金8000元。玻璃的墙面和天花板下,蒋逸雯在3米长的工作台前画图、制版、设计出20多件衣服,也根据客户要求定制,接100多件的批量订单。蓝天和红色土房在玻璃墙外形成一道风景。她习惯起床后慢悠悠吃早饭、看新闻,12点来到这,一直工作到晚上11点。剪裁的时候站着,缝纫的时候坐着,站着的时候很多,有时她抬头看到镜子里的自己,「像个裁缝」,她很喜欢这个样子。

蒋逸雯内心始终有很强的「边缘」感,这投射在她的设计风格上。她喜欢带有边疆文化、西域风格的设计,给自己的品牌取名「关外」,「有一种漂泊感、不安定感,有异乡人的感觉」,她一直觉得自己就是这样的。

叛逆和和解

以前读高中时,蒋逸雯总在课上读课外书,像避难一样逃进张爱玲、海子、泰戈尔的世界。张爱玲能让她看到「痛苦生活里的一点美」,海子和泰戈尔是她的两个极端,代表绝望和美好。

在她不知道的地方,还有很多不能适应应试教育的孩子逃向艺术。在衡水中学,一个经历了休学、复学纠缠的女生最终在大学选择了「艺术教育」专业,她说,她在艺术里才学会了认识自我、接纳自我。

退学、去香格里拉、做独立服装设计师,大家都觉得蒋逸雯是个叛逆的人,但李美琪看到的相反,「她很缺爱,需要一种稳定的东西。」很多人为了她的未来着急,詹敏有同事会觉得,在蒋逸雯身上「还没看到清晰的方向啊」。但李美琪,这位蒋逸雯近10年的老朋友说,「这几年虽然她没干什么实际的事,却是很有意义的一段时间。」

最近两年,蒋逸雯发现自己不再那么爱写作了。小时候她有强烈的成功渴望,总觉得自己长大了「会是个名人」,她觉得自己从小就早熟,「一切应该都会比别人来得更早一些」。但这两年,蒋逸雯接纳了自己是个普通人。

她和现在的男朋友在一起,有人很惊讶,因为男朋友看上去「不爱玩」,是个安分的人。但蒋逸雯和他在一起3年,感情稳定。男友是外卖员,他们住在一年2000多元租金的公租房里。蒋逸雯热衷于布置这个家,设计缝制了门帘、垂布,房间里五颜六色,她甚至给冰柜加上了一个好看的罩子。

2021年年初,她作为模特拍了一组成衣照片,她身高1.7米,身材瘦削,一双丹凤眼,一对银色圆形大耳环、一头长卷发。她穿着自己设计的深褐色丝绒材质的少数民族特色西装,站在香格里拉牧场。1月,牧场一片光秃的黄褐色,围栏内依稀可见牛羊。她的设计风格从「街头一点、酷一点」走向更沉稳的方向,越来越偏爱厚实的布料,「也体现了我这几年性格的变化」。

詹敏在反思对女儿的教育,「过分强调独立」,让女儿感觉自己不被爱。詹敏说,自己是个回避型的人,在打击教育中长大,不擅长建立亲密关系,女儿8岁时总黏她,但她会嫌烦,总甩开。现在想到这些她很心痛。教育是她的工作,她不断在学习和纠正自己。

蒋逸雯抛弃了传统学校,几年过去,当时的班主任回想起她时曾说,「学校的制度是理念和现实的平衡。」他想说理念不一定能完全落地。

做了半辈子基础教育资助,没有人比詹敏更懂得学校的意义。她知道,对于大多农村贫困孩子来说,多上一年的学,「不是简单知识量的叠加,而是学习能力几何式地增长。」初中毕业生和高中毕业,哪怕一样去工厂打工,后者抽象能力更强,就更容易进入管理层。她见到过太多贫困山区儿童通过高考改变命运的故事。

但詹敏也看到另一重矛盾。2010年之后,她发现经济不再是农村孩子教育中最大的问题。以前学校推荐的贫困学生,在走访核实中几乎百分百能被认定为贫困,但现在,可能只有三分之一符合要求。以往他们会在学校组成「麦田班」,但现在这样的班级建立起来难了,人数凑不够。詹敏觉得,教育不公平以另一种方式表现出来,即教育内容的不公平。在城市进行的教育创新如火如荼,游学营、实践课很多,乡村学校却保留着最传统、最应试教育思维的教育方式。「小镇做题家」「凤凰男」,这些标签都是对这些孩子的一种伤害。

2021年,詹敏从麦田教育基金会离职,想做教育内容上的创新。她来到云南一所乡村中学,在初中一年级做了半年的创新课程。教学生学习方法、自我认知,还设计了「真人图书馆」课程,邀请几位老师讲自己怎样生活,怎么接纳自己,其中有作家、公益人士、辞职旅行的教师。

在课上,她让学生自由书写,看到一个女孩愤怒地在纸上狠狠划拉。收上来后,第一页看不清,第二页写着对老师的辱骂——曾有位老师冤枉了她。这个女孩家庭情况特殊,这次被冤枉的经历让她更难和人相处,会踩别的同学书包。詹敏收到那份作业,什么也没说,只是在上面写「老师也曾经被人冤枉过,能体会到那种很愤怒的感觉」。后来,她看到那个女生一次不小心把同学的水杯撞倒,默默对着水杯说了声「对不起」。

詹敏让他们写梦想。收到的答案有「上清华大学」「让父母过上好生活」「把教养刻在骨子里」。有学生问詹敏:「老师,你为什么这么宠我们?」詹敏说:「世界上就是有无缘无故的爱,不因为你学习好,也不因为你长得漂亮,就因为你是你。」

「在做自己喜欢的事」

蒋逸雯家庭中的三代女性都围绕着教育打转。

外婆李春琴88岁了,生于物质匮乏年代,15岁才读了小学一年级,后来她考上了大专,学校却被撤销,她被迫回乡务农。李春琴不甘心这样的命运,在那个年代,她近30岁还不结婚,到处做代课老师。有人休产假,需要人手,她就顶上,等人返岗,她「又灰溜溜地回来」,几乎去了乡里每一所小学。乡里的人笑话她。后来她做了30年老师,转成公办教师,做了乡村小学校长、中学老师,教出了县长。她有大学梦,「我一辈子就是想读书啊」。

在詹敏看来,母亲把这种梦想全寄托在姐姐身上。詹敏是被忽视着长大的。因为没有姐姐学习好,好吃的都要给姐姐,吵架了,「你是妹妹你要让着姐姐」。詹敏初中毕业考试时是应届生中全校第一名,但因为家里条件有限,父母选择让中考全县第二名的姐姐读高中、考大学。高中时,姐姐想学文科,被父母逼着学理科,后来陷入抑郁,在家学习了一年半,没考上大学。出成绩第二天姐姐就吞了安眠药,被救回来。后来父母让她去复读,她嘴上答应下来,又在一个小旅馆自杀一次。被救回来后,因为没有及时干预心理问题,病情愈加严重,时不时会狂躁、打人。姐姐最后终生服药,无法正常工作生活,现在被88岁的母亲像小孩一样照顾着。

姐姐成了家族里「房间里的大象」,没有人敢提,但却在詹敏心里种下「很深的恐惧」。在教育女儿过程中,她总担心自己管错了,压制她,有时可能也走向另一个方向,「自由有点过头了」。

詹敏的童年就在一所乡村小学度过。她看到了母亲教育学生的方式。2016年在上海出差时,她接到蒋逸雯的电话,说要休学,詹敏第一反应是「我妈会怎么看我,她会觉得我教育很失败。」

蒋逸雯就读的是和姨妈同一所高中,高中时由外婆照顾。外婆对蒋逸雯小心翼翼,比如「最怕她把自己锁在屋里,最怕她哭」。蒋逸雯一哭,李春琴就给詹敏打来电话,很慌张,「她又哭了,怎么办」。蒋逸雯休学后,外婆很着急,她不断给詹敏打电话,说还是要读书、读大学。

但现在,外婆学会了外孙女那句话,「她在做自己喜欢的事」。高中时蒋逸雯曾想过,「我适应不了高中,是不是也意味着适应不了社会」。詹敏不是没有这个担心,但她觉得这个世界会有一些空间给像蒋逸雯这样的人。詹敏想到自己,内向、不擅长建立关系、对不认同的东西很难容忍,但也走出了自己的路。

蒋逸雯一直在探索从主流学校脱离的孩子,怎么样能继续接受好的教育。退学之初,蒋逸雯参考英国「夏山学校」,线上发起了「夏山计划」。夏山学校倡导因材施教,被誉为「最富人性化的快乐学校」。她招募到7-8名学员,每人收取了约200元,聘请了两位导师,希望能办一个想象中的家庭式学校:生活在一个空间,自主规划课程,制定学习计划,请导师来教。计划进行了一个月,以失败告终。学员参与程度很低,几乎一项活动都没开展。线上结营仪式上,有学员要求退钱。

2021年,蒋逸雯自考了云南师范大学英语专科证书,今年又在考惠州学院服装设计与工程的本科学位,已经考了8门。她想拿到学历,进而去申请更多服装设计方面的学习机会。有人觉得她「兜了一圈又回去了」,她知道不是,因为自考很适合她,除学习之外不须受到约束。「不能让它把我绑住了,完全影响到我每一天的生活了。」

她不期望自己的独立品牌能在多大范围推广出去,但相信世界上有一群特定的人是喜欢的。

现在,她很难靠服装设计养活自己,手工成衣成本很高,一开始她给一件衣服定价1000多元,没卖出去,后来渐渐放低了价格。她常会接一些定制的订单,客户提出的要求很具体,她不得不「做一些自己都觉得不好看的衣服」。2021年生意最好的时候,她曾请过一个当地的裁缝做帮手,但很快发现付不出工资,还是自己来做了。最近两年她不再要妈妈给的生活费,有时要靠一些「不喜欢」的事情赚钱,比如通过朋友介绍,给藏区的商业机构写标书、项目书、报告。

但她从来没动过「如果没退学是怎么样」的念头。詹敏想,女儿能知道自己喜欢什么,并且一步步克服困难为此努力,已经比很多同龄人要强。

李美琪后来高三也休了学,「太不开心了」,一到学校附近就浑身紧张,她被老师、校长叫去谈话,说「你成绩这么好,不上学有点可惜」。后来她参加了高考,没报志愿。打了一阵子零工,发传单、做服务员,一个月赚2000元,发现居然也挺开心。后来父母说可以送她出国,从小没有零花钱的她很意外,她申请了一所花钱较少的法国大学,但意外地来到了适合自己的地方。这里有很多教育经历坎坷的人,她舒展了很多。

一个有相似退学经历的人感叹:退学这个圈子好「卷」,大家不是在工作就是在创业,有21岁就进入福布斯UNDER 30排行榜,还有16岁退学去办学校的。

蒋逸雯和李美琪都觉得这种氛围很荒唐。李美琪说:「既然选了退学这条路,为什么还要走回跟别人『卷』的道路上?」

但李美琪在承担着选择的代价,自卑深藏在心里。在法国遇到一个中国人,是上完高中、考了大学的,她立刻会想到自己是「初中学历」,觉得自己不能适应竞争,不能适应高考,是不是因为自己「有什么问题」。