一条人命换来了深圳大学的解封

来源: 折叠青年 作者: 折叠青年

真正让我破防的,是这张图。

一只塞得满满的小皮包,一个破旧的有刮痕的手机,以及一双许久没有擦拭过、布满尘土的旧皮鞋。

而她的主人,刚刚从这栋楼一跃而下,结束了她凄惨劳碌的一生。

很难想象,这样的悲剧发生在堂堂超级大都市深圳当地的最高学府——深圳大学的某栋教学楼里。

呜呼哀哉了。

当我想去找寻阿姨坠楼的原因时,我看到了许多网友的爆料。

尽管学校封校,但不包食宿。

不包食宿也就算了,还不让回家。

那么多后勤人员的日常怎么解决呢?

在厕所洗澡,在课室打地铺。

衣服在厕所里晾着,睡觉的枕头平时就夹在水管里。

得亏是深圳啊,现在平均气温也有个二十来度。

你要是搁东北,就这么在教室走廊里睡觉,不得活活冻死?

而且因为封校,工作量骤然增加。

白天干不完,就干到凌晨两三点。

更过分的是,干得如此辛苦,不光没工资,还要每个月倒贴三千?

说实话,我对这段网友的爆料的真实性持有怀疑态度。

干的累死累活可以想象,工资被物业克扣,在深圳嘛,倒也不鲜见。

但就这种工作,还要每个月倒贴,完全超出我的想象了。

如果是真的,那学校的物业是真的没底线。

什么叫改革开放示范区啊,你TM就是这么示范的?

我再贴几段网友爆料。

大家一起感受下学校对物业大叔阿姨们的剥削,近乎残忍。

当然,宿管员们给入学新生写信,揭露整个后勤系统的黑暗,亦是国内高校前所未有的创举。

总结一下:

1、毕业生退宿时,需要给家私进行折旧赔偿,不赔偿拿不到毕业证。

2、赔偿款入了公寓中心领导们的私人口袋,只有少部分上缴给学校。

3、因为这些原因,学生跟宿管员结仇颇多。有学生让宿管员有偿帮忙打扫房间,完了反手举报。殊不知,清洁费大头早就入了领导的口袋,宿管员只是挣个辛苦费。

真TM黑啊。

明眼人都能看出来,外包的这家物业,问题很大。

我特意去官网瞅了一眼,深圳大学八个月给了这家物业公司四千二百万物业服务费。

中航最后以四千一百九十万中标,就差十万。

据我所知,深圳好多大楼的物业,用的都是这家物业。

很牛逼,能耐很大。

至于里面有没有猫腻,狗狗怂怂,不敢细问。

今天早上,我看到深圳大学出公告了。

坠楼的阿姨不是第三方物业管理人员。

与此同时,深圳大学于昨天晚上宣布解封。

封闭了9个月之久的校园,终于迎来了压抑已久的释放。

我很难不将解封和坠楼这两件事结合在一起。

但隐隐之中,在学校领导眼里,人命似乎还不如最新出炉的20条通知来的重要。

阿姨的坠楼,换来的,是通报里冰冷的“沉痛哀悼”。

水洗完的地面,和她整整齐齐放好的鞋子,一样体面。

============================================================

77岁的当代隐士:生命的富足来自于独处

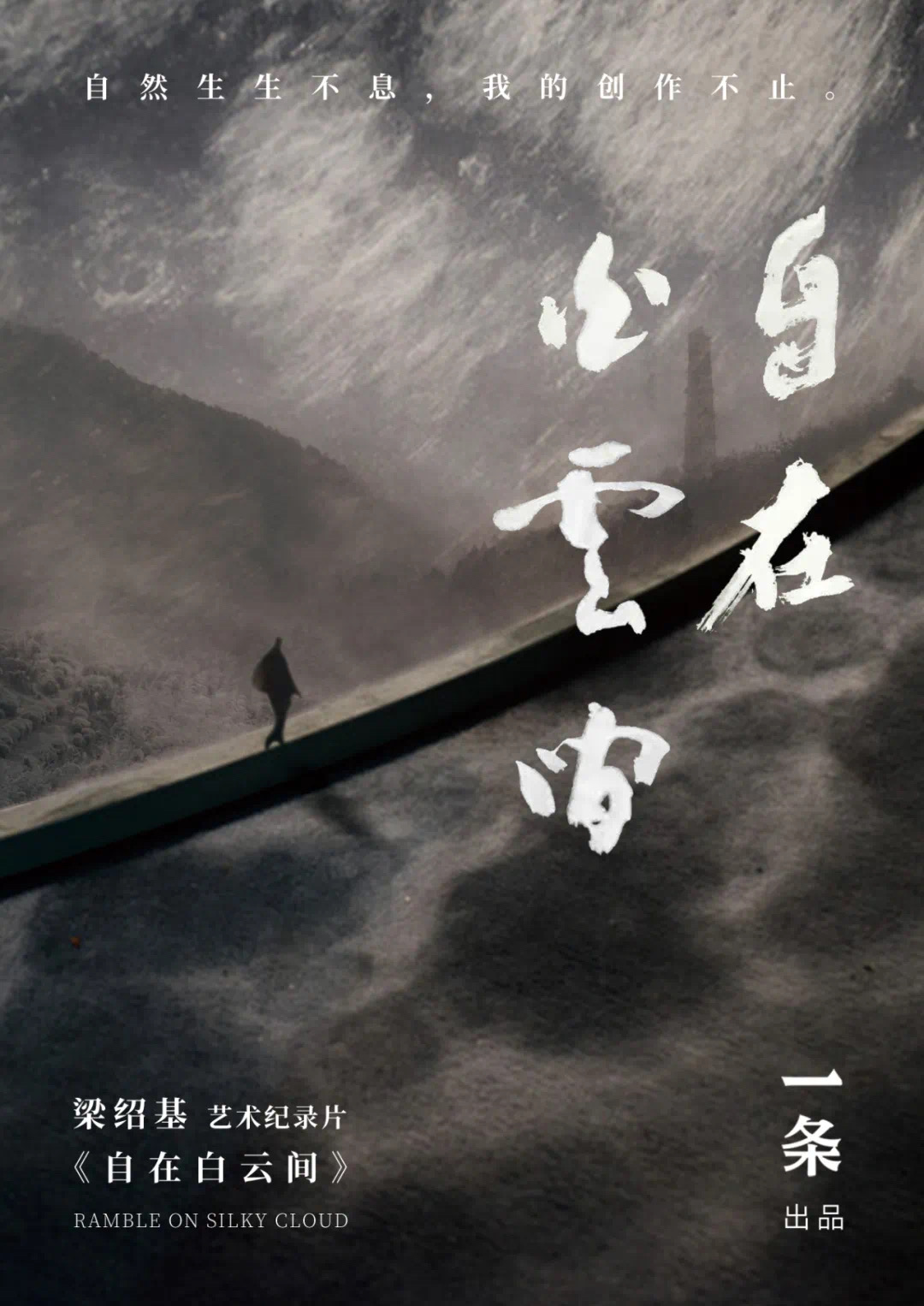

艺术家梁绍基,

称得上是罕见的“当代隐士”。

独自一人偏居浙江天台山20余年,

在幽深的自然环抱中,

他养蚕,以蚕的生命过程来创作作品。

蚕丝的材料纤细、绵长、轻盈、脆弱,

但他作品表达的主题往往宏大而厚重,

一条多次前往天台山,

跟拍了梁绍基的创作历程,

以及他筹备最大规模个展“蚕我 我蚕”的经过,

耗时一年多制作了50分钟纪录片《自在白云间》。

11月3日至18日,首届一条艺术与设计线上博览会亮相。

我们集结了近30家全球及中国一线画廊,

呈现数百件引领当代艺术发展趋势的作品,

这是国内艺术市场领域内出现的

首次完全基于线上的博览会。

作为博览会的特别单元,

《自在白云间》将在上海进行两场首映交流会,

撰文:倪蒹葭

责编:陈子文

▲

今年梁绍基77岁,也是养蚕的第33个年头,他把以蚕的吐丝、成茧、化蛾等生命历程做的作品称为“自然系列”。

生活中,他也被素朴的自然环抱,天台山流动的白云,万籁有声的松林,寺庙外长满青苔野草的石墙,都成为他灵感的来源。

2009年,荷兰授予他克劳斯亲王奖时,其颁奖词是:“中国的概念艺术家,关注自然,关注社会,关注人性。在他的作品中,自然中有艺术,艺术中有自然。”

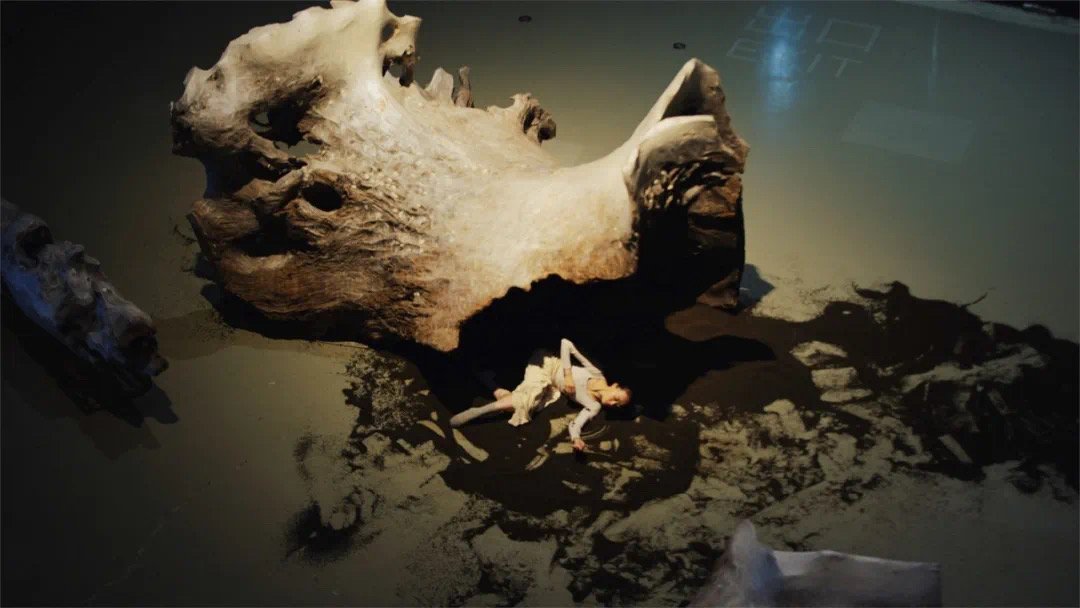

“蚕我 我蚕”展览现场,上海当代艺术博物馆,2021

与盛名地位相比,梁绍基的朴素令人难忘,他在上海出生长大,如今身上感觉不到都市气息,单肩背着一个旧包,头发不听话地翘起,衣服有时穿反了也不自知。

他居住在天台博物馆中,住的地方很小,有一个公共区域,他可以写书法,类似于他的书房,空间很大,而他用来创作的工作室则更大。

▲

2014年个展忙碌完,他得过一次腔梗,在房间倒下以后,突然醒来,抓了电话乱拨,朦朦胧胧地拨到一个朋友,驾车把他送到上海中山医院。恢复过来后他也不太在乎,隔几个月就投入工作了,“创作就是我的释放,很开心,比药还好。”

▲

到了蚕吐丝的时节,浙江天台山国清寺脚下,工作室的窗都挂着遮光帘,里面成千上万只蚕有韵律地摇摆,它们在巨木、石块、铁链上吐着游丝,形成一片片光亮虚薄的表面,蚕的身体越吐越短,最后留下“丝尽”后的褐色蛹,等待化蛾。

梁绍基来回巡视,观察蚕在不同的生物钟产生的形态变化,依据蚕性对光的敏觉调整它们的吐丝方向,同时不断排除病蚕,清理蚕的排泄物。蚕一旦开始吐丝,他往往通宵达旦、连续数天守候在旁。

曾经蚕吐丝时,梁绍基在工作室里通宵几夜,实在熬不住了,把马粪纸往地上一铺,躺上去休息一下,结果一只蚕就掉在颈脖上,醒来发现,衣领和头颈之间,结出了一个薄薄的茧子,蚕一旦开始吐丝,就不会停下来。

“当时突然我就感觉到,我不也是一条蚕吗?”

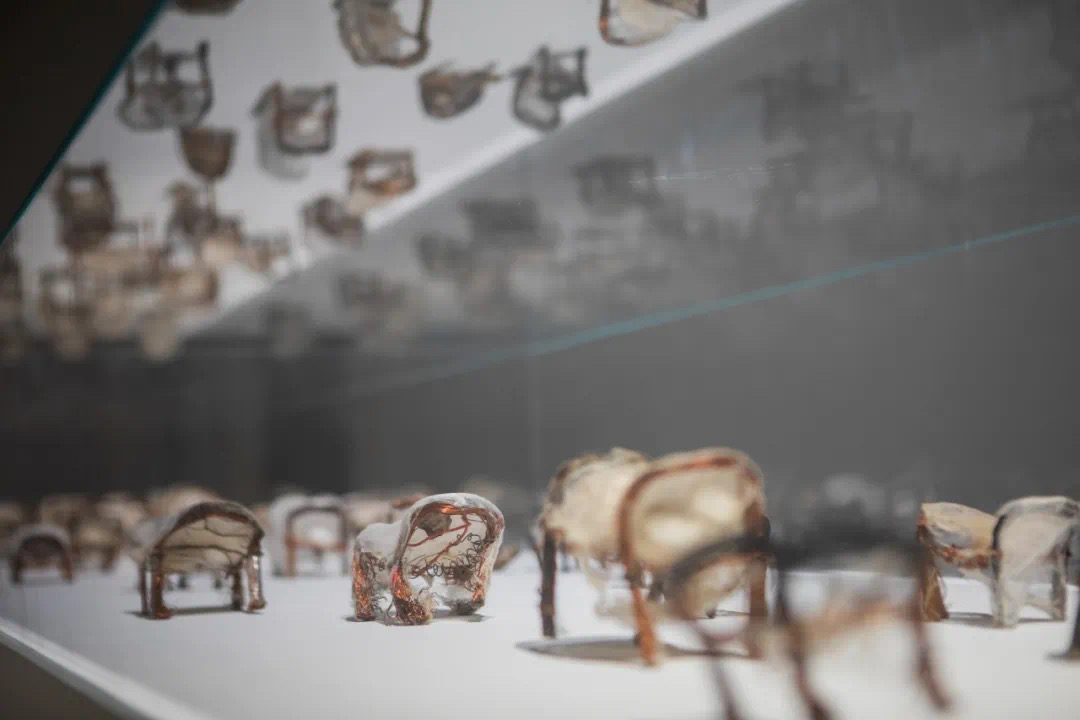

▲

《小床》,发电机碎掉的铜丝绕成小床,蚕在上面吐丝

2021年的“蚕我 我蚕”展览是他30余年创作“自然系列”的梳理和回顾,迄今为止规模最大的个展,“自然系列”创作过程,可分为三个时期,由显性、对抗性,走向内敛,诗性。

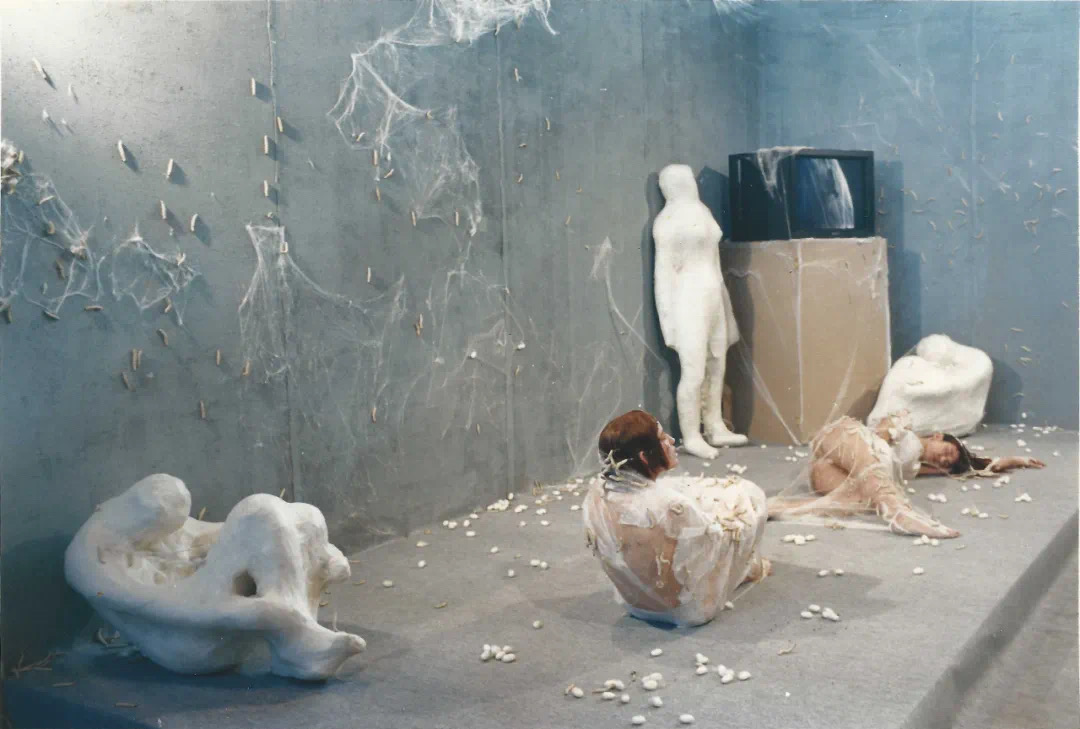

▲

《自缚/自然系列 No.31》

1992年开始,他在自己身上进行试验,让几百条蚕在身上吐丝包裹,像针叮一样的难受。

▲

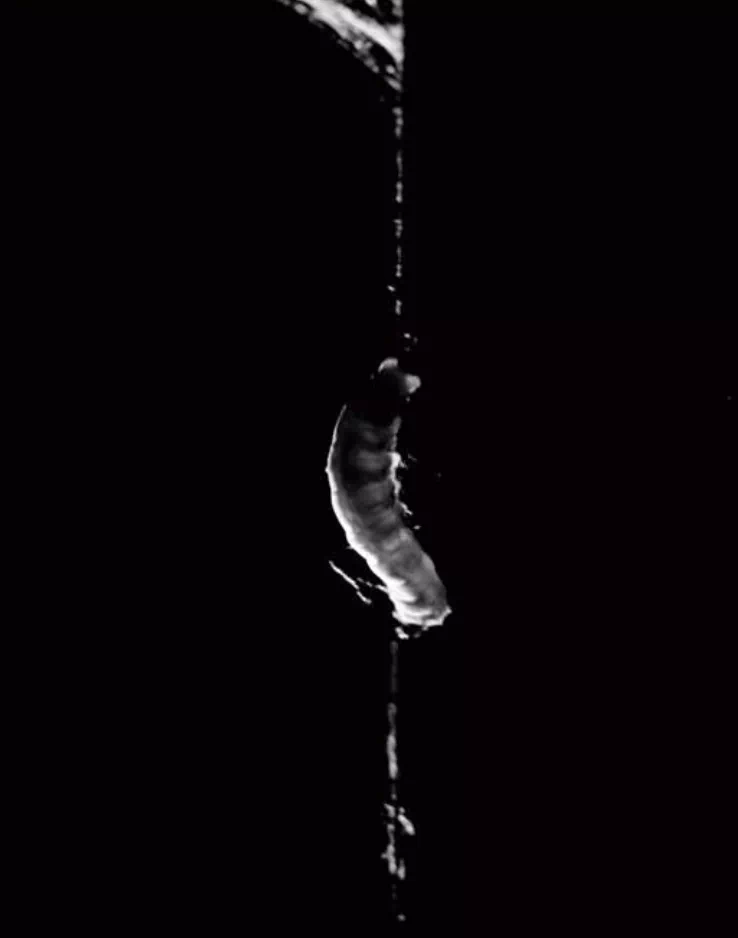

《链:生命中不能承受之轻/自然系列 No.79》

第二阶段是2000之后,因为他搬到天台博物馆后,有空间能够做大件作品,代表作《链:生命不能承受之轻》,无数只蚕耗时数年多包裹了铁链,“自然”包裹了“工业”。创作灵感来自于梁绍基见到一只蚕从架上掉下,恰在这时它吐出丝,从而获救了,蚕就悬在一条几乎看不见的蚕丝下端,“千钧一丝”。

▲

《寂然而动》

▲

《月庭》

▲

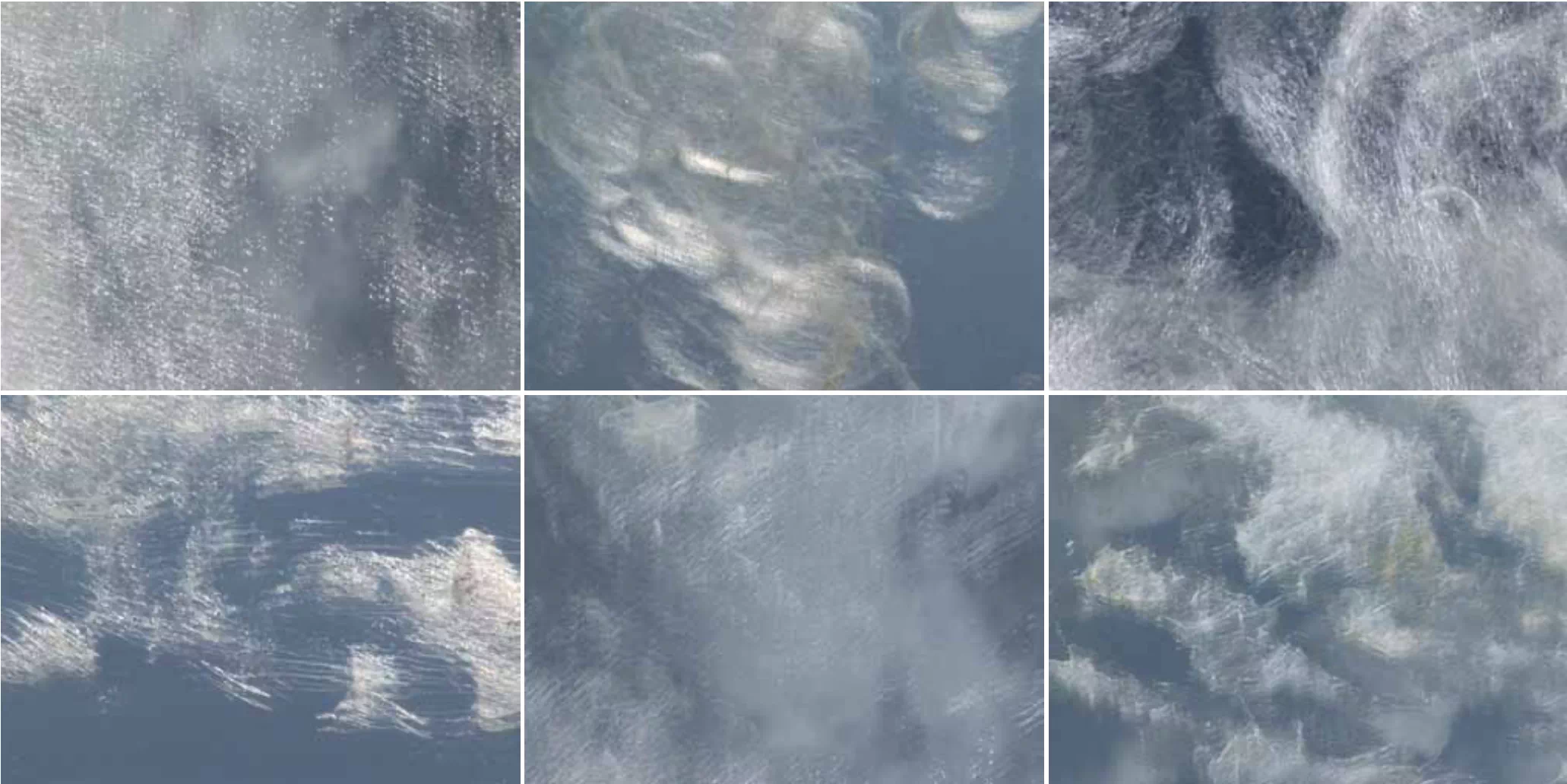

《残山水》

第三阶段,又出现了对光、影、声的探索——《月庭》、《寂然而动》、《听蚕》等,简约的《残山水》,其实是蚕在整个生命过程当中,留下的许许多多痕迹,从它开始吃桑叶、排泄、吐丝,吐出的丝圈像山水画里的云雾弥漫,梁绍基不是制造者,是找到了它的规律,在他的框架里,让它去呈现。

▲

《汶川石》

他的作品一方面看似很精神性,和观众有距离,但同时又很敏感地感受着当下的事,比如用蚕丝包裹汶川地震后废墟上的遗石,是一种抚伤;富士康的打工人,曾经在跳楼自杀的时候写了首诗——《让我再摸一次蓝天》,梁绍基用蚕丝包裹了许多工作手套,形成一个翅膀的形状,也像是云朵。

▲

国清寺

梁绍基着迷于贾科梅蒂雕塑中瘦长剥蚀的形体,莫兰迪绘画中“信号的孤独感”,八大山人的高寒及徐渭的狂浪。这种趣味,也可以形容他选择的生活方式。

2001年,从台州壁挂研究所退休后,他把自己的家搬到天台国清寺脚下,起初住在农民房子里。

天台是佛教天台宗的发祥地。梁绍基告诉我们,国清寺不像一般寺庙有正面大门,它只有一扇开在旁侧的小门,非常幽隐。

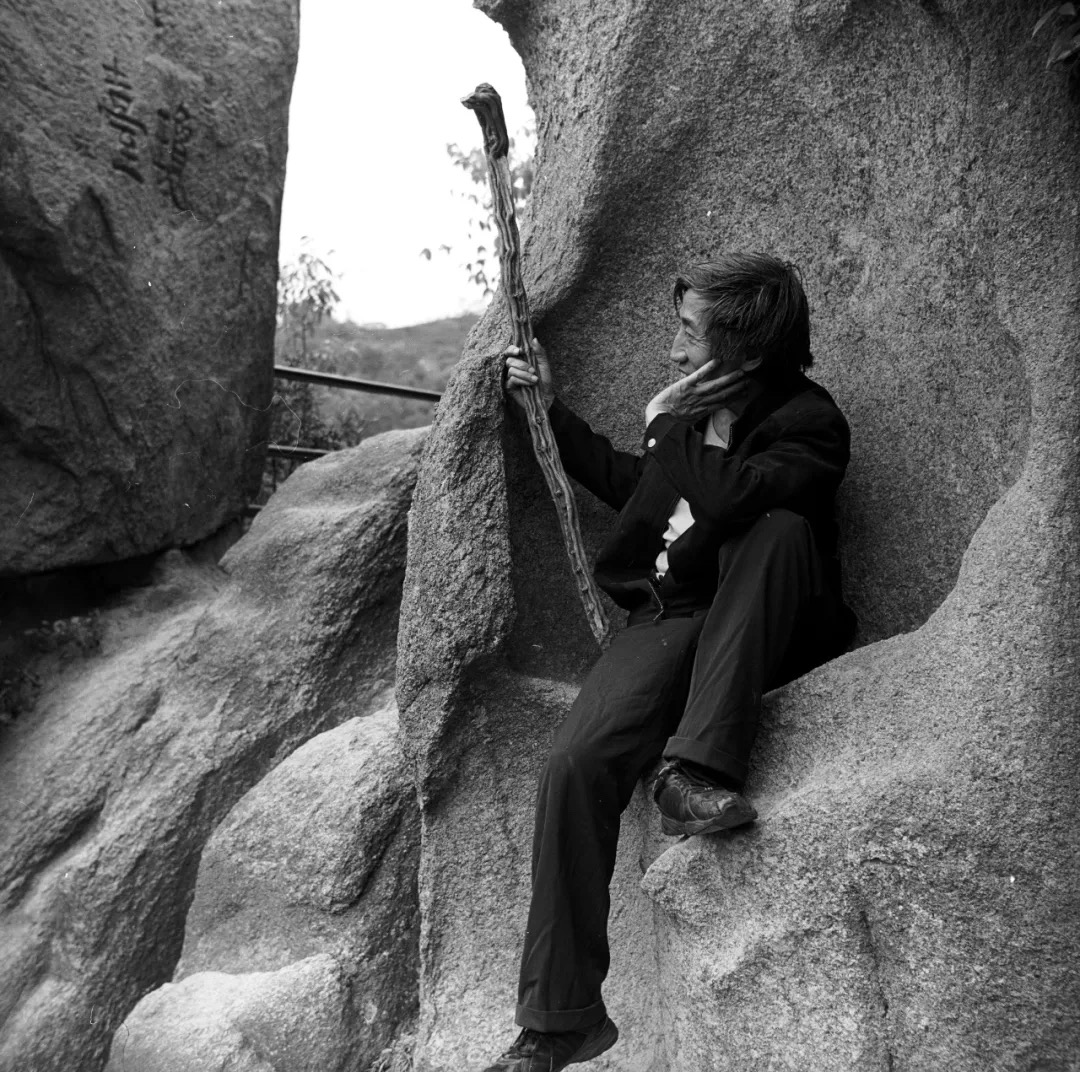

▲

梁绍基在寒岩

唐代诗僧寒山,居住在天台山寒岩,破衣木屐的形象,与国清寺僧人拾得是朋友,拾得会把寺院剩饭剩菜留给他,他以此维持生活。寒山的诗歌传到美国后,被“垮掉的一代”奉为精神偶像。梁绍基喜欢抄写寒山的诗歌,多次去他诗中“庭际何所有,白云抱幽石”的寒岩。

他钟爱智者塔院外一面长满青苔野草、石块参差不齐垒砌的墙,“呱呱叫,苔藓小草的错落有致,完全是自然造化,来到它面前像是读经一样”,他走长长的小路,一个人来数这面墙有多少石块,“数过好几次,数不清。”

他喜欢登高看云,尤其是梅雨季节,闷雨以后,初晴时出现阵阵流动的云。他带着吐了丝的镜子去追云,拍成影像作品,云飘到哪儿,他就跑到那儿把镜子仰向天空,蓝天漾在镜面里,云穿行在镜面上蚕丝的间隙。

▲

在天台山也不是完全的孤独,山中的朋友是国清寺的方丈、做尺八乐器的居士……还有时常来帮忙的蚕农、村民。

84岁的蚕农郑友文是台州临海人,退休前任临海市蚕农所所长。老郑回忆早期跟梁绍基在临海的往来,“他好奇怪的,经济效益也不高,吃穿都很差,但是决心很足,我一本桑蚕学的书,很厚,借给梁老师看,他比我看得还熟。”

老郑兴致盎然回忆起,他没退休时在临海种了一片苞米地,梁绍基把四五个国外的艺术家朋友叫到他的大棚里参观,一起吃苞米、拍照片,“那是很风趣的。”现在老郑依然会在蚕吐丝的那几天,专程从临海过来帮忙。

在原天台博物馆馆长张健的邀请下,梁绍基从农民房搬到博物馆提供的宿舍,“我们知道他在这个社会生存很难很难的,”张健馆长说。

他不会开车,不上菜场,一直吃食堂饭。经常工作得忘了时间,“他云游的,到吃饭的时候,找不到他人了,回来用凉开水泡面”,张健说。所以食堂总是给他留一份饭,梁绍基想起来,就过去用微波炉热一热。

“蚕我 我蚕”开幕式

在“蚕我 我蚕”的展览开幕式上,天台山帮助他的朋友们几乎都到场了,梁绍基在开幕致辞:“常常有时候感到我是孤家寡人,但是那些朋友,我一叫他们都蜂拥而来,花力气的花力气,扛石头的扛石头,晚上帮我顶班的顶班……我深深地感谢他们。”

▲

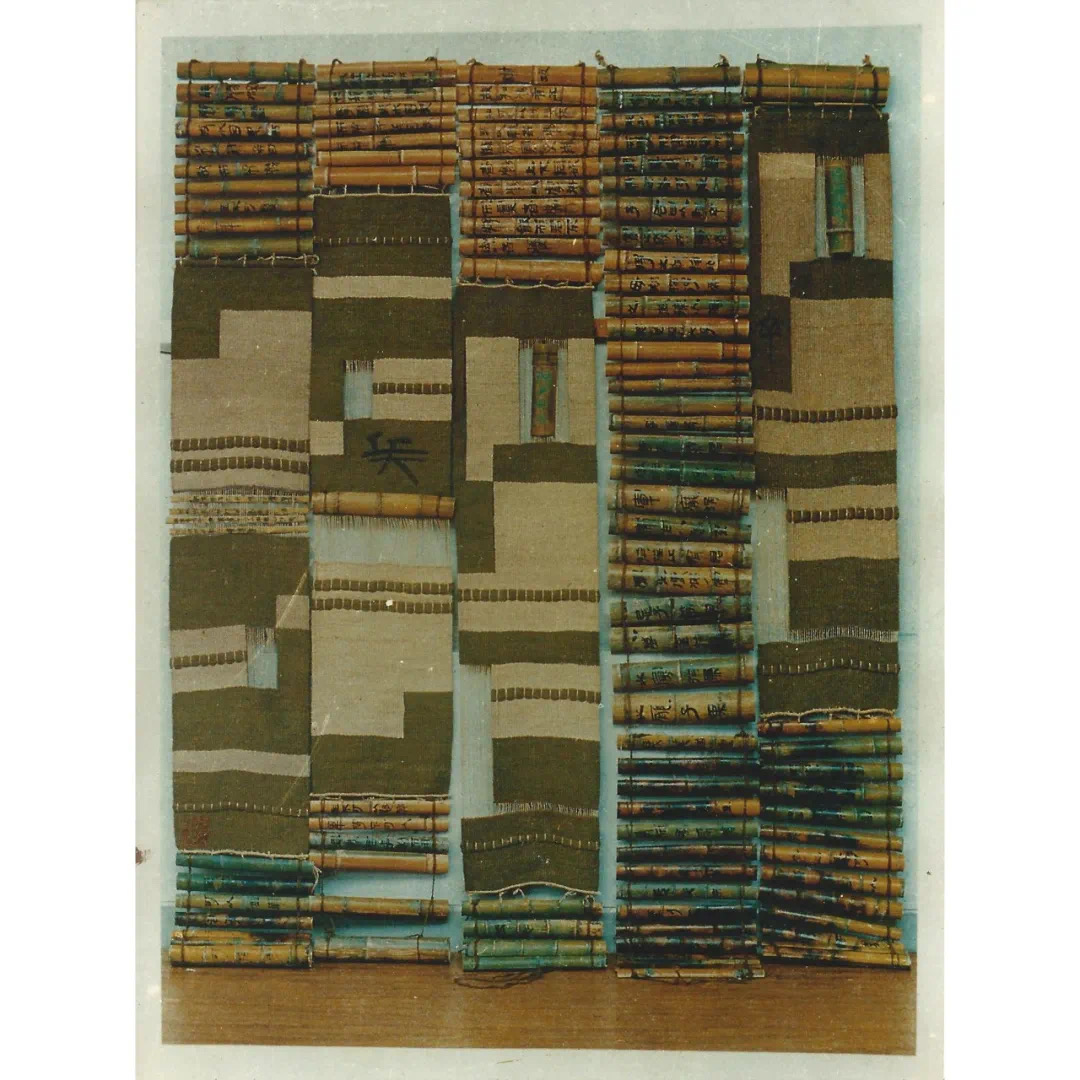

梁绍基早年壁挂作品《云》

找到“蚕”作为自己的艺术语言,梁绍基觉得是母校和导师万曼给自己铺的一条路。

梁绍基母校,是林风眠先生缔造的浙江美术学院附中,1966年从浙江美术学院附中毕业后,他被分配到了浙江台州一个纺织厂里做设计,接触麻编织工艺,被天然材料和民间工艺的“原始气息”打动。之后,他遇到了自己最重要的老师——万曼。

万曼,旅居巴黎的保加利亚著名壁挂艺术家,80年代到浙江美术学院(现中国美术学院)担任客座教授。1986年,梁绍基进入万曼的壁挂研究所学习。

策展人侯瀚如回忆,万曼初见梁绍基,就跟他说起这个年轻人,“来了一个很奇怪的人,他穿得很土,说话战战兢兢的,但是跟我讲了一天他的工作,这个人太有意思了。”

▲

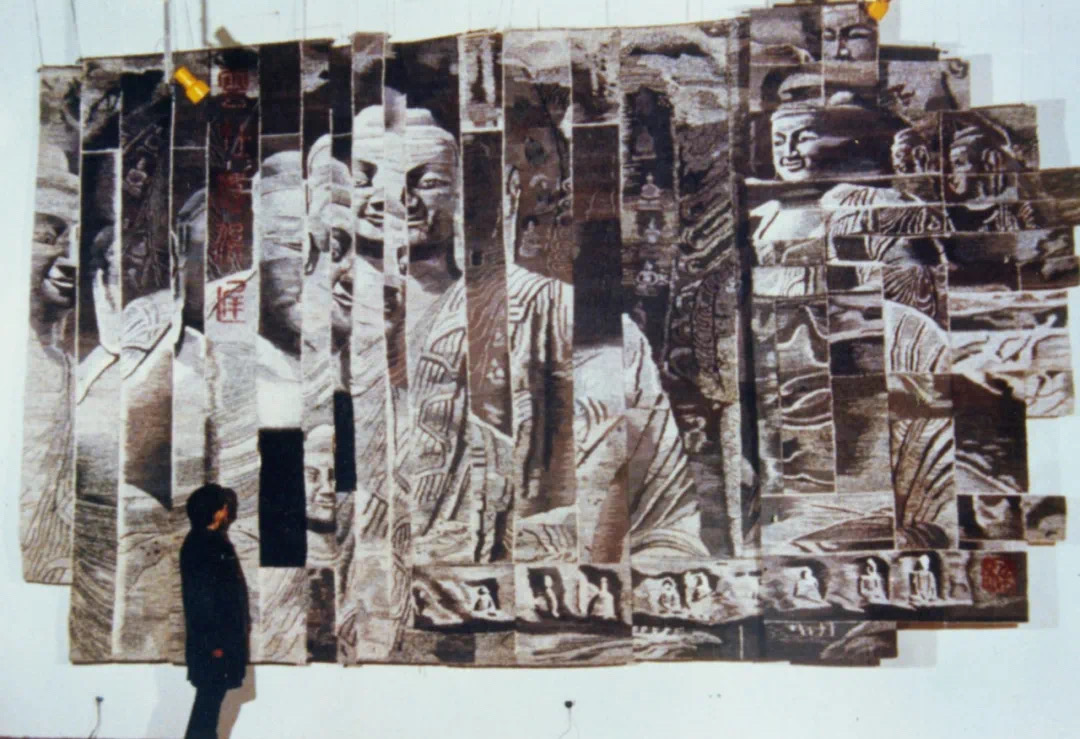

梁绍基早年壁挂作品《孙子兵法》

▲

1987年参加瑞士洛桑国际壁挂双年展,(左二)梁绍基 (左三)万曼

万曼学过苏州的缂丝,爱喝绍兴的黄酒,尤其在创作上强调实验性,“一定要找到自己的艺术语言,像爱因斯坦要找出他的一个公式,然后用这个公式去解释宇宙”,这极大激励了梁绍基创作的热忱。

1987年,梁绍基壁挂作品《孙子兵法》入选第13届瑞士洛桑国际壁挂双年展。1989年在(前)苏联里加的第三届国际纤维艺术研讨会上获创作的第一名。

▲

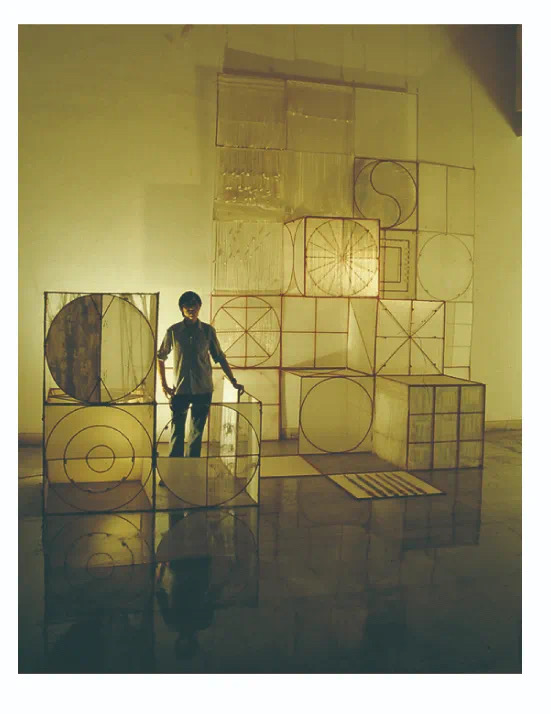

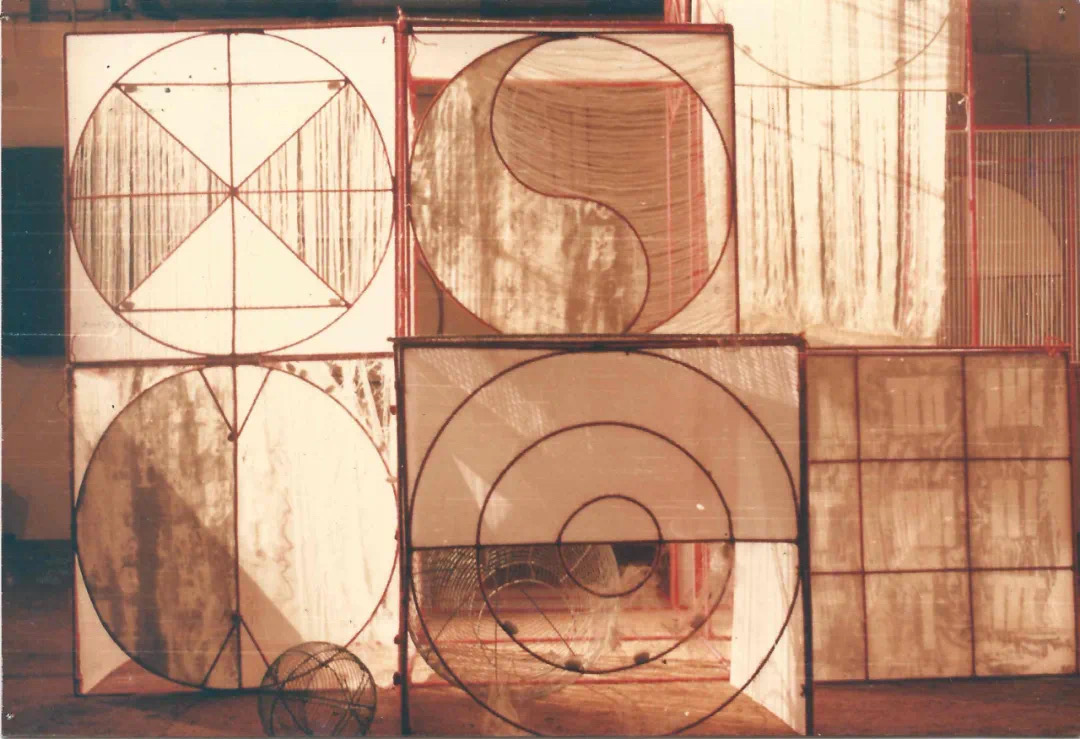

作品《易——魔方》,1988~1989

梁绍基用丝布和干蚕茧做了《易——魔方》,入选1989年的“中国现代艺术展”。作品在浙江美术学院大礼堂试装时,雨后的闪烁阳光透过小窗打在丝布上,产生了多重的虚晃投影,他想起《道德经》中的“惚兮恍兮,其中有象,恍兮惚兮,其中有物”,丝帛有一种虚静的美尽在其中。

“我觉得为什么不做一个真正有生命的、活体的纤维作品,这样就萌生了养蚕的想法,一边吐丝一边生成作品……”

他租用台州临海的老百姓房子当做蚕房,向蚕农请教,经常睡在蚕房的地铺上。

去年9月初,五、六辆特大货车载着在天台制作的作品驶向上海。梁绍基拎着大包行李,独自搭天台到上海的客运大巴去布展,出发时跟天台山邻居告别,“像去打仗一样,临场发挥,把大的气氛先造起来。”

上海当代艺术博物馆,观众群非常广,也意味着在这展览的艺术,得接受来自大众的眼光。

▲

舞者万盛在《沉云》中舞蹈

“云”是梁绍基作品中反复出现的意象。

云也是时间流逝的见证。《云窑》,一个烧窑的废墟覆盖了片片蚕丝,地面上蚕丝包裹景德镇古窑的瓷片,天台山弥漫的云被投影出来,阵阵流动。是对中国丝、瓷悠远历史的想象。

▲

《沉链:生命不能承受之轻》创作、展览搭建

从二楼悬挂而下的作品《沉链:生命不能承受之轻》,营造出炼狱感,表现了顽强的生命意志。

通往二楼的电梯,层层覆盖上洁白的绡,远看像一只蚕在蠕动,“进入一只蚕的世界,你也感同身受,用蚕的目光来关照周围的一切”。

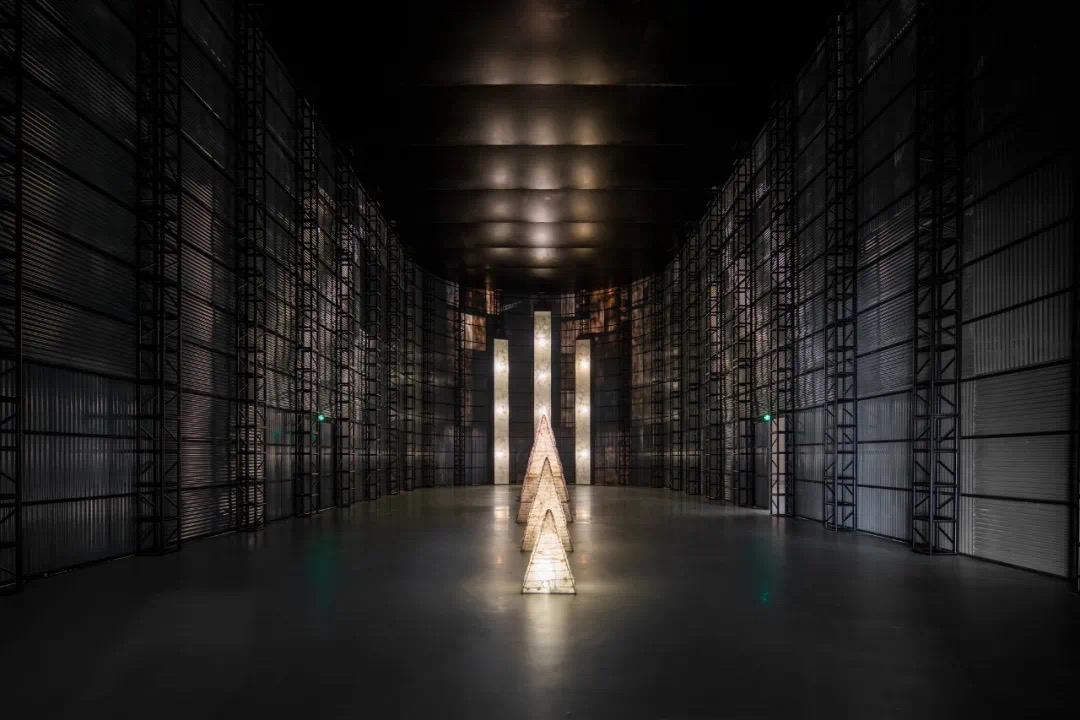

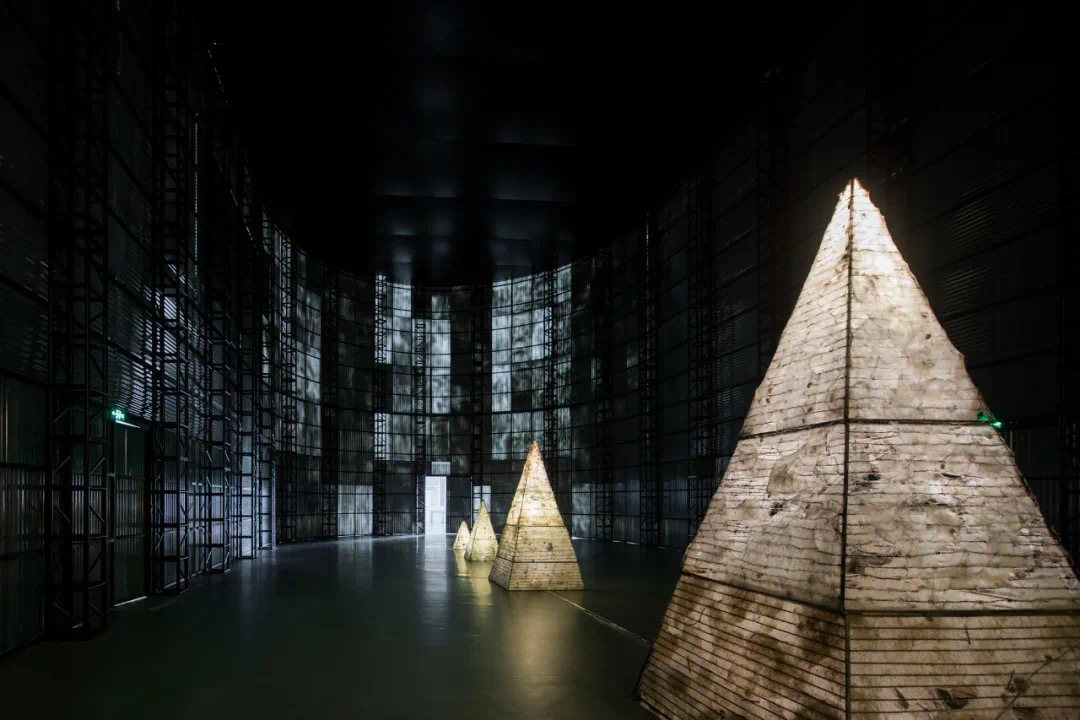

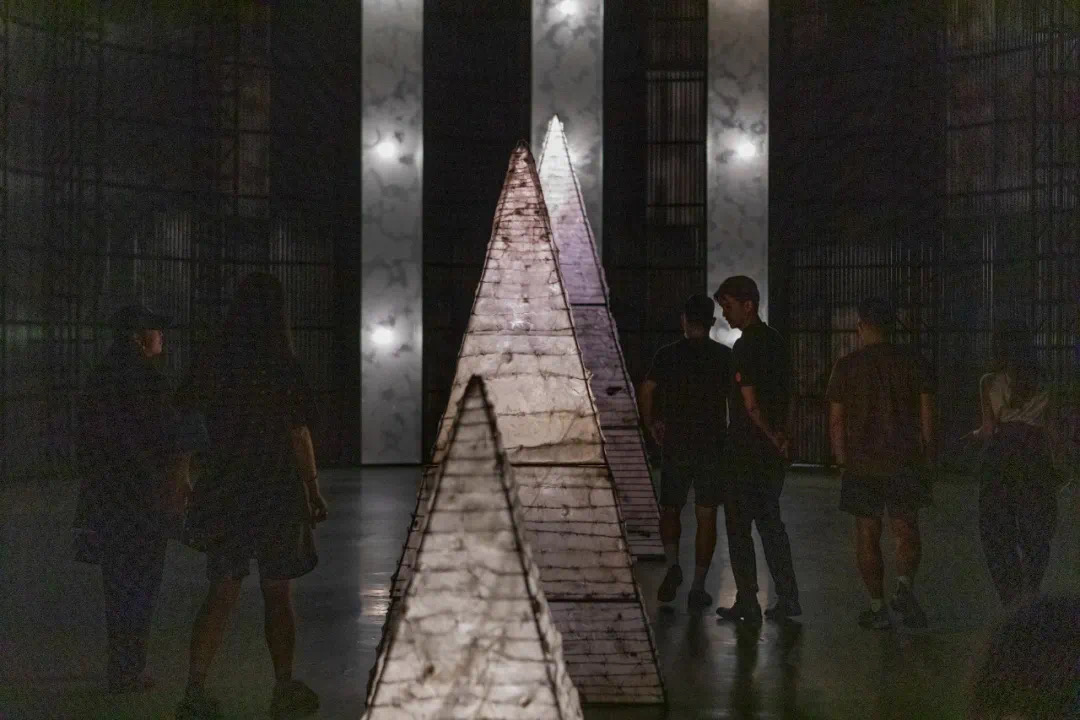

通过电梯到达《天庭》,是一个约30米长、12米宽、10米高,由瓦楞板搭建的空间,里头排布数个三角丝锥和光柱。

▲

▲

《星转人移·自然系列 106》

由于蚕吐丝运动摆幅呈“8”字,丝迹扩散中产生折光现象,光的聚焦会随着观众的走动而移位。因此,《天庭》中的三根光柱像云流一般。

▲

《命运》

蚕丝含大量蛋白质,梁绍基的许多作品借此表达治愈和希望。

▲

《雪藏——困》

《雪藏——困》是疫情刚爆发时的创作,大雪一般的蚕丝覆盖冻结着许多手机,树枝枝丫如同天线杆。疫情隔离时,人们迫切地从手机得到外界信息,时刻处于不安中,梁绍基想用蚕丝去“冷疗”这种信息带来的焦灼。

▲

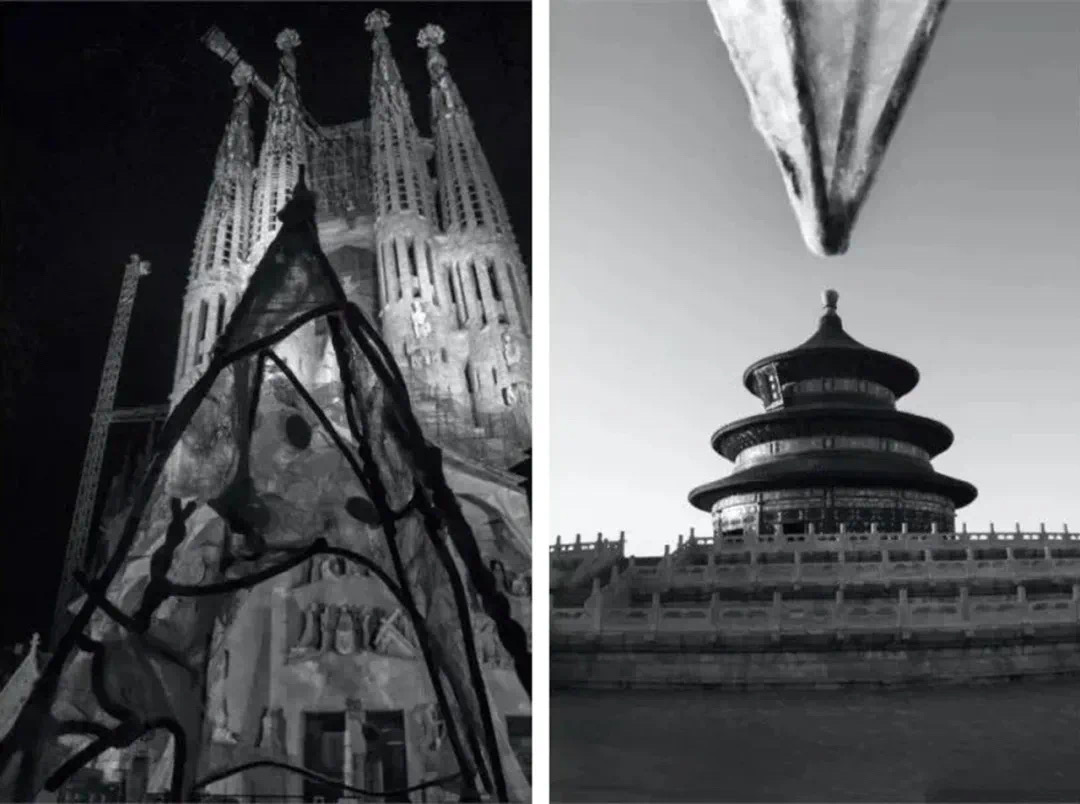

《时间与永恒》(圣家堂、天坛)

以丝锥为主体的装置作品《时间与永恒》,创作过程持续了二十多年,梁绍基带着丝锥去世界各地,高迪的教堂,巴黎圣母院,卢浮宫,北京天坛……丝锥像时间的沙漏,层层裹丝记录下了无数蚕短暂易逝、飘零不定的生之痕迹,和这些凝结无数人类痕迹的历史文化景观相对。

▲

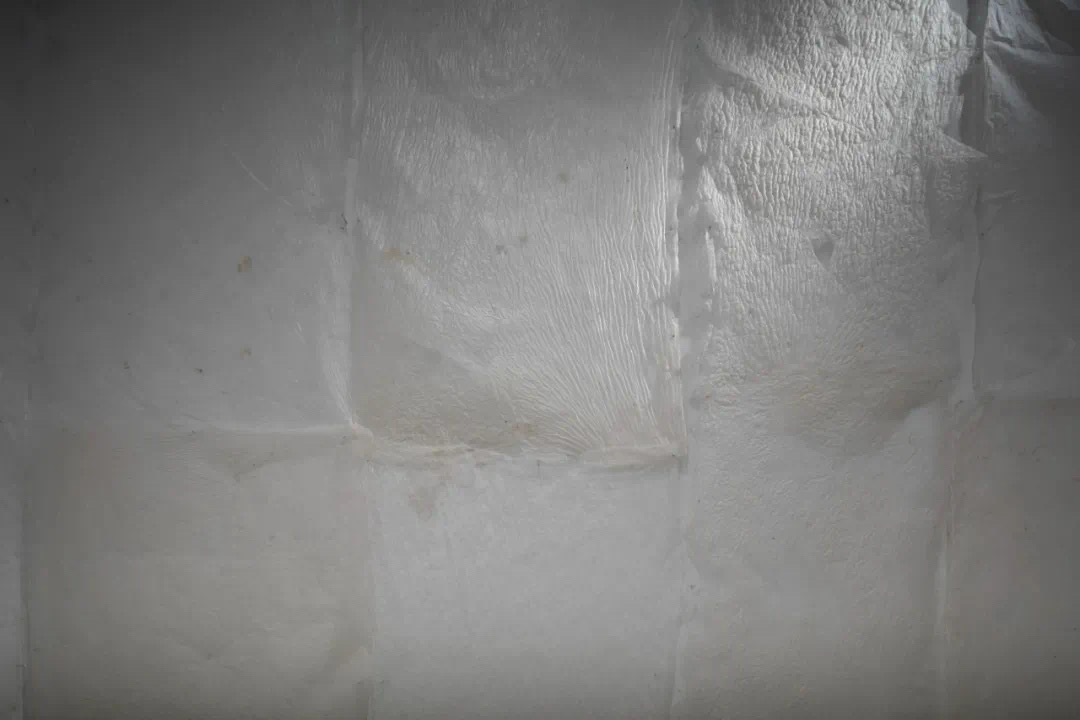

《皮肤》是第三阶段的最新作品,挂满了房间四壁,微薄之至的平面丝帛,有的细腻像孩子的肌肤,或者粗犷如大象表面的皱纹,梁绍基发现蚕吐丝的某个生物钟阶段,遇到一定的干湿度,表面慢慢会起皱纹,掌握规律,便由它自然书写。

一名看展观众在网上留下观感,“没想到是蚕吐丝慢慢织成的作品,最重要的不是某一个结果,而是它的过程,过程有无限变化的可能。几十年耐住多少寂寞,让蚕自己编织作品,最终蚕我不分”。

“蚕我 我蚕”展览结束,他紧接着又构思接下来的作品,今年底也许会在苏州吴中博物馆办展,博物馆中有战国时的古琴,已经没有琴弦了,他引导蚕在一块流云形状的古木上吐丝,想与古琴相对。“古时琴弦就是用蚕丝做的,玩啊”,梁绍基端详着作品,笑说。

“但是我养蚕30年来,慢慢读懂了他的存在与存在者,我说一条蚕丝就是存在与存在者,人来到世上,就是留下那么一点蛛丝马迹。”

拍摄:梁绍基 林秉亮 陆军 冯礼辉 王闻龙 等