无法抵达的回家路:他们死在离家1公里附近

每个人都会老去,认知症也不是别人的事。

撰文 | 蒋佳一

编辑 | 沈佳音

《看天下》杂志原创出品

“一分钟一分钟离人类社会越来越远。”

57岁的科幻作家韩松近期出现“老年痴呆”的症状,他在微博上倒计时:“这是给自己设定的完成最后一部科幻小说的期限,不可能了。还有一个原本说六月交稿给上海文艺出版社,也做不到了。集中不了注意力,思维涣散迟钝,电脑打字也忘掉输入法,还想不起词。”

他出门做核酸,“头疼欲裂,思维混乱,……坐电梯到楼下发现没带身份证,回去拿了身份证,到楼下又发现戴着老花镜出来了,回去换了眼镜又到楼下,发现把刚才已经带下来的垃圾又带回去了。……这时又发现忘记了带手机……每天都是这样轮回。沮丧不已。”

在单位遇到熟悉的同事,他高兴地聊一小会天,转头却“连一起工作二十年的最密切的同事的名字也会忘记”。

“今天从北大医院回来……连续第二天坐过车站了。最近这样的时候越来越多,坐反方向,坐过站,找不到正确出口。对于《地铁》的作者来说是难以接受的,是一种耻辱。”

韩松在微博上解释说,老年痴呆并不等于阿尔茨海默症,“痴呆”、“变傻”或“老糊涂”只是对失智症或认知障碍的一个“通俗”说法。它可以由多种原因引起,而阿尔茨海默症仅是其中一种。

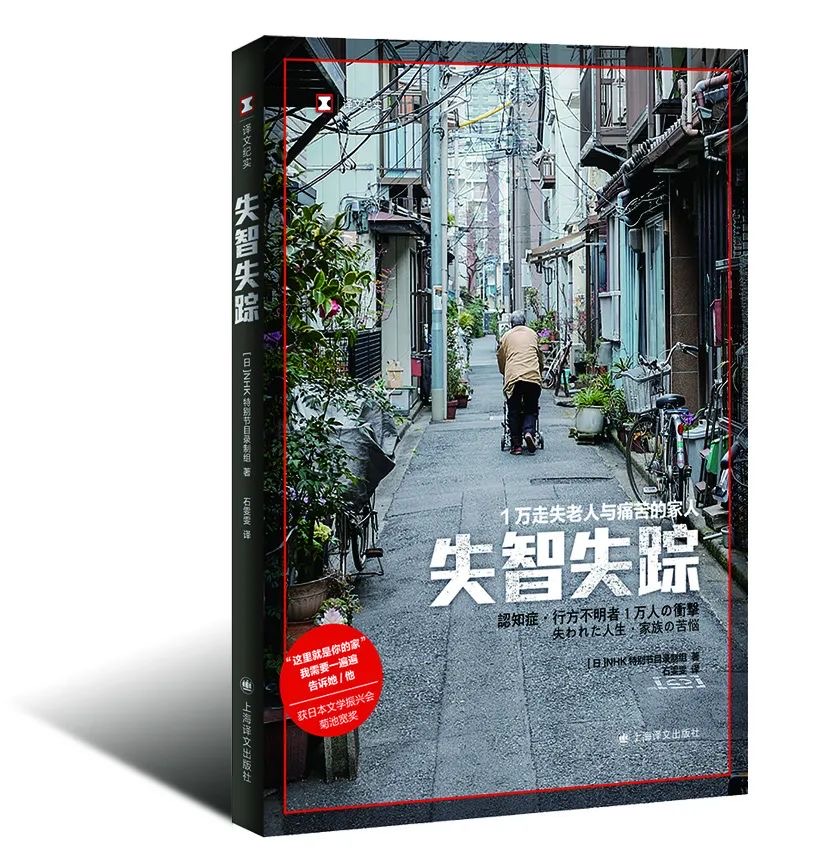

据NHK特别节目录制组撰写的《失智失踪》一书介绍,更准确也更为当下学术界认可的表达是“认知症”,它指的是由于各种原因造成的脑细胞死亡、机能低下,患者出现健忘等症状,对生活造成影响的状态。主要类型有阿尔茨海默症、血管性认知症、路易体认知症等,有70种以上的病因。

《中国阿尔茨海默病报告2022》显示在中国,阿尔茨海默病及相关认知障碍症(Alzheimer's Disease and Related Dementia,ADRD)的发病率持续增加,已成为中国人的第五大死因,死亡率甚至高于胃癌、高血压性心脏病等常见的重疾。

然而社会对这一群体的注视却远远不够。在当下,AD的诊断和治疗率仍然很低,医学专家人数少,公众意识严重不足。这一庞大而沉默的群体面临失语的困境。

01

丧失姓名的老人

“请问车站在哪里?”

站在你面前的是一个衣着整洁、步履稳健的老爷爷,看起来并无异样。

但请提起警觉,因为他极有可能患有“认知症”,在离家仅100米的地方迷路。如果不及时发现,他将面临失踪,甚至丧失性命的危险。

这并不是危言耸听。

仅2012年,日本由于认知症或疑似病症导致游荡并走失的人数约为一万人。截至同年年末,死亡及失踪者人数合计超过550人,以身份不明的状态接受救助的人遍布全国。

在当今的日本,认知症可谓是国民性的疾病。截至2012年,全国患认知症的老人约有462万人。这一数据表明,在65岁以上的人群中,每4人就有1人是认知症或临界认知症患者。

不仅是在日本国内,认知症已经渐渐成为世界性的问题。国际阿尔茨海默病协会的数据显示,截至2013年,全世界的患者人数预计达到了4400万人。到2050年,随着各国老龄化的进展,这一数字将增加约两倍,超过1.3亿人。

游荡,是认知症早期的症状之一。在外游荡的老人如果不能被及时发现,极有可能面临失踪甚至死亡。在NHK的走访中,这样的例子并不少见。老人们被发现误入民宅用地后冻死、因游荡到铁轨发生交通事故而丧命、误入盖着盖子的枯竭水渠无法脱身而死……

值得注意的是,NHK发现在94名因游荡失踪而死亡的老人中,有55名死者(占总数的59%)是在距离自家1公里以内的相对较近的地点发现的。这完全出乎大部分家属的预料,因为一听到游荡,大家往往会认为患者会漫无目的地闲逛到很远的地方去,而忽略了家附近的隐蔽场所。

为什么会出现这种现象?

玉井显医生通过分析认知症患者的行走视频,发现他们的注意力集中在能够轻易认知空间的脚步上,因而视线变得狭窄,同时认知症也会带来问题解决能力的减弱。这两点导致患者可能会进入常人难以想象的场所,最终无法脱身。

因而,对于普通人来说安全的生活场所附近,也极有可能潜藏着认知症患者无法处理的危险。如若不及时被发现,很有可能因此丧命。

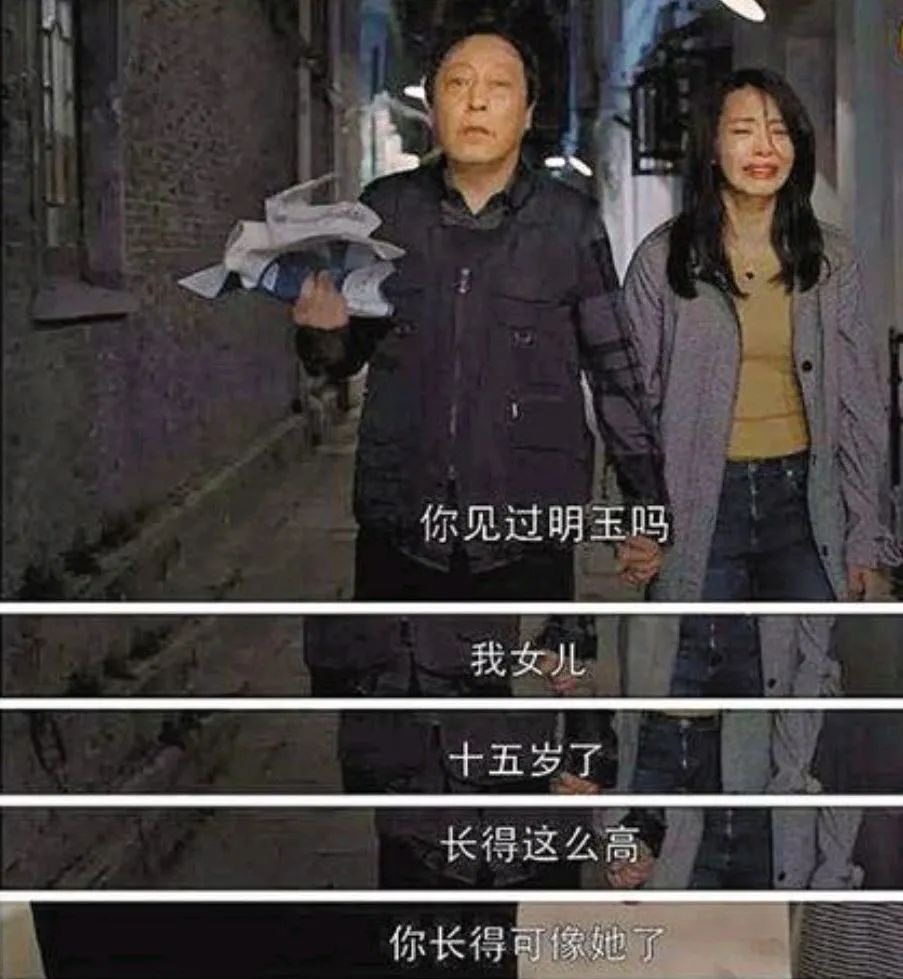

但即便是幸运地被救助的认知症患者,也可能面临成为“无名氏”的风险。因为不知道自己的姓名,患者可能在游荡出走之后无法再回到家人身边,最终只得以“无名氏”的身份悄然离世。

NHK曾深度报道一位疑似名为“柳田三重子”的女性,并通过媒体的力量帮助她与家人团聚。七年前,柳田女士因认知症走失,并在邻县被救助;虽有多重迹象暗示她的姓名和可能身份,但由于公安系统内部的信息不共享以及县警的失误,柳田女士以身份不明的状态生活了七年。

当柳田女士的丈夫最终见到她,重逢的喜悦中掺杂难以名言的苦涩与伤痛,因为时间带来的隔阂使得柳田女士已经认不出自己的爱人。

失智失踪,认知症患者面临的不单是智力的损伤、记忆的衰退,还有生命安全的威胁,和作为一个个体的身份的丧失。

02

看不见的困境

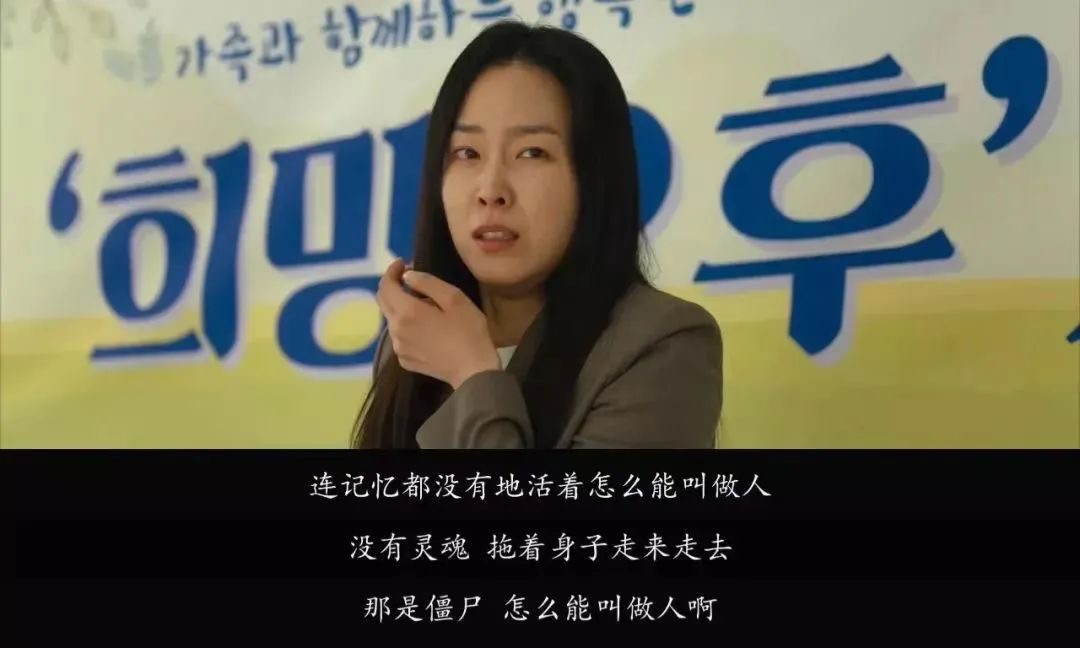

近期热映的电影《妈妈!》中,85岁的母亲蒋玉芝与65岁的女儿冯济真相依为命。当女儿确诊阿尔茨海默症之后,风烛残年的母亲需要照顾日渐衰弱的女儿,虽有母爱的支撑,但逐渐力不能逮。电影给出的结局是,毫无血缘关系的年轻女孩儿周夏承担起照顾两位老人的责任,问题似乎迎刃而解。然而在现实中,这种设定不免趋于理想化。

NHK 在调查走访的过程中发现,不少居民表示对邻居家认知症老人的失踪死亡毫不知情;而对于家属来说,家中老人的情况也耻于向外人讲述。大部分时候,照料和寻找都是孤独的努力。

看护认知症患者远比想象的更加艰难。NHK采访了152名看护认知症患者的家属,75%的受访者表示“负担很重”,而看护中最让他们感到辛苦的是“需要时刻提高警惕,不能放松”,这一回答的占比高达90%。

“必须24小时照看,我感到自己的日常生活没有了自由,时常感到精神紧绷。”

“都没办法好好睡觉,这样下去的话,快要坚持不住了。”

“一听到有声响,就想着是不是又出门了。游荡对家属而言是精神和肉体的双重折磨。”

对于家属来说,看护患者意味着时刻高悬头顶的达摩克里斯之剑,稍不留神,患者就可能脱离自己的视野而不知所踪。频繁的走失,除了带来精神上的负担,对家人的生活和工作也会造成不可避免的负面影响。

而当老人走失后,家属出于羞耻感或不愿给别人添麻烦的心情,可能选择延迟报警,结果导致当事人的死亡。抱着“失踪后也有可能自己回来,总之先试着一边寻找一边等待一个晚上吧”,或者“过一天再看看情况吧,到时候还没找到的话,那就报警吧”等类似的想法,往往会错过性命攸关的时机。数据显示,在确认死亡的认知症老人中,约四成的死者在失踪申报被递交之时,其实已经死亡。

而未能找到失踪老人的家属也并不能轻松一些,他们承受着另一种折磨。

实际上,对于走失老人的亲属来说,最大的痛苦恰恰在于这种悬而未决的不确定性。既不知道他是否还活着,又不知道是否还能找到他,只能徒劳地寻找。

独居的认知症老人则面临更加孤立无援的处境。

80多岁的中野忠男患有重度认知症,目前正过着独居生活。虽然看护事务所给他提供每天一两小时的上门看护,以及每周两次的日间看护服务,但在看护服务无法覆盖的时间段里,忠男的生活依旧无人照管。他曾因游荡险遭不测,失踪长达一周,最终出现在离家三公里的工厂旁的小巷内,被发现时,只贴身穿了一件衬衫、赤脚穿着凉鞋,蹲坐在那里,无法明确说出自己的姓名住址。

根据日本机构的评估,忠男的需要护理程度为“护理2级”,目前的看护计划几乎是他可以使用服务的上限了。如果要增加服务内容,可能需要自己承担费用,而这是忠男的养老金无法负担的。

“通过看护忠男,我们感受到,如果不借助居民们的力量,忠男的安全是无法得到保障的。”

然而,在老龄化住宅小区内,做志愿者的人大多也年逾八旬,难以为忠男提供更多的特殊守护措施。

面对过着最低限度生活的忠男的现状,看护事务所的负责人说:“制度上应该要作出改变,如果不作出任何修正的话,认知症患者的居家生活将会愈加艰难。”

据日本人口问题研究所推算,2010年日本社会500万独居老人,这一数字在2035年预计将达到760万,是2010年的约1.5倍。

在老龄化愈加严重的日本社会中,认知症老人的困境将是未来每一个公民的困境。

这也将是中国的未来。据国家卫健委测算,2035年左右,60岁及以上老年人口将突破4亿,在总人口中的占比将超过30%,进入重度老龄化阶段。

03

被看见只是第一步

对于认知症患者的失踪、看护等问题,国家和政府层面究竟该采取怎样的对策?

“被看见”只是第一步。想要建立一个“认知症患者也能够安心生活的社会”,需要做的还有很多。

看护认知症患者不应该仅仅是家属的责任,制度层面的局限和空缺亟需弥补。2012年,作为认知症应对方案之一的五年规划“橙色计划”正式出台。另外,组织社区进行“游荡模拟训练”,也能够让居民更好地识别和帮助因认知症失踪的老人们。NHK还以邻邦韩国作为案例,积极探索对于本国国情的可能启示。

NHK这一系列调查报道对于中国社会也颇有借鉴意义。

根据最近的一项全国横断面研究,中国有1507万60岁及以上的认知障碍症患者,其中983万人患有AD,392万人患有血管性认知障碍症,132万人患有其他形式的认知障碍症。此外,60岁以上人群中轻度认知障碍(MCI)的患病率为15.5%,其中有3877万人受其影响。

韩松说:“在世界上,中国是失智、遗忘、抑郁、焦虑等的第一人口大国。”

在可以想见的未来,随着人口不断老龄化,中国社会的认知症患者相关问题也将逐渐显影。患者和家属的痛苦,需要被看见,被重视。

对于个体的关心,往往透视一个社会的人文关怀程度。每个人都会老去,认知症也不是别人的事。如韩松在微博上呼吁的:“希望大家多多关注广大失智症患者的境况,关注阿尔兹海默病,关注有关的医学进展和社会支持,因为中国已经进入老龄化社会,每个家庭都有可能面对这方面的问题。”

=============================================================

走遍800个村子,为老人留张遗像

图|谭建华

文丨吕萌

编辑丨陶若谷

刚开始关注湖南古村落时,我55岁,在《中外建筑》杂志社工作。每个村里都有古树、古桥、古井,我被“小桥流水人家”吸引。湖南的建筑特色多样,湘东有天井、堂屋,湘西以吊脚楼为主。那时我更注重建筑细节,慢慢我发现,有人出现的画面,才是村寨的活载体。

最早拍老人是在浏阳市桃树湾村,那里有一座刘家大院,有200多年的历史了。拍摄大院时,一个老人坐在门口,拿着水烟筒,在两个石牌之间抽烟。

那时还没有村村通公路,全是碎石路。许多零零散散建在山上的古寨,虽说有一两百户,但只有三五个老人住在里面。年轻人几乎都外出到长沙、广东打工,过去还种点玉米和红薯,年轻人走了有很多田也不种了,老人们就在家边种一些田,面积都很小。

●湖南古村落中的古树与古桥。

我到过的老人家里,好多都是一贫如洗。屋里除了一个灶锅,房梁上挂着玉米,就是地上放的木柜子,木柜下面放着火盆,冬天老人和孩子盖着被子在里面取暖。他们看我是客人,就给我拿烤红薯吃。

2011年,我退休后,基本每年有三分之一的时间都在村里拍照,去过最远的村子离长沙市大概有600公里。我很少开车,坐过大巴、摩托、拖拉机,也经常徒步进村。有一年春节,我背着二三十斤的摄影器材,在大雪地里走了7个小时,去拍一个村庄的雪景。

2016年以后,村里基本上都通了公路,我年纪也大了,才开始频繁开车出行。就这样,16年下来,我总共拍摄了将近10万张照片。

●在村子里独自行走的老人。

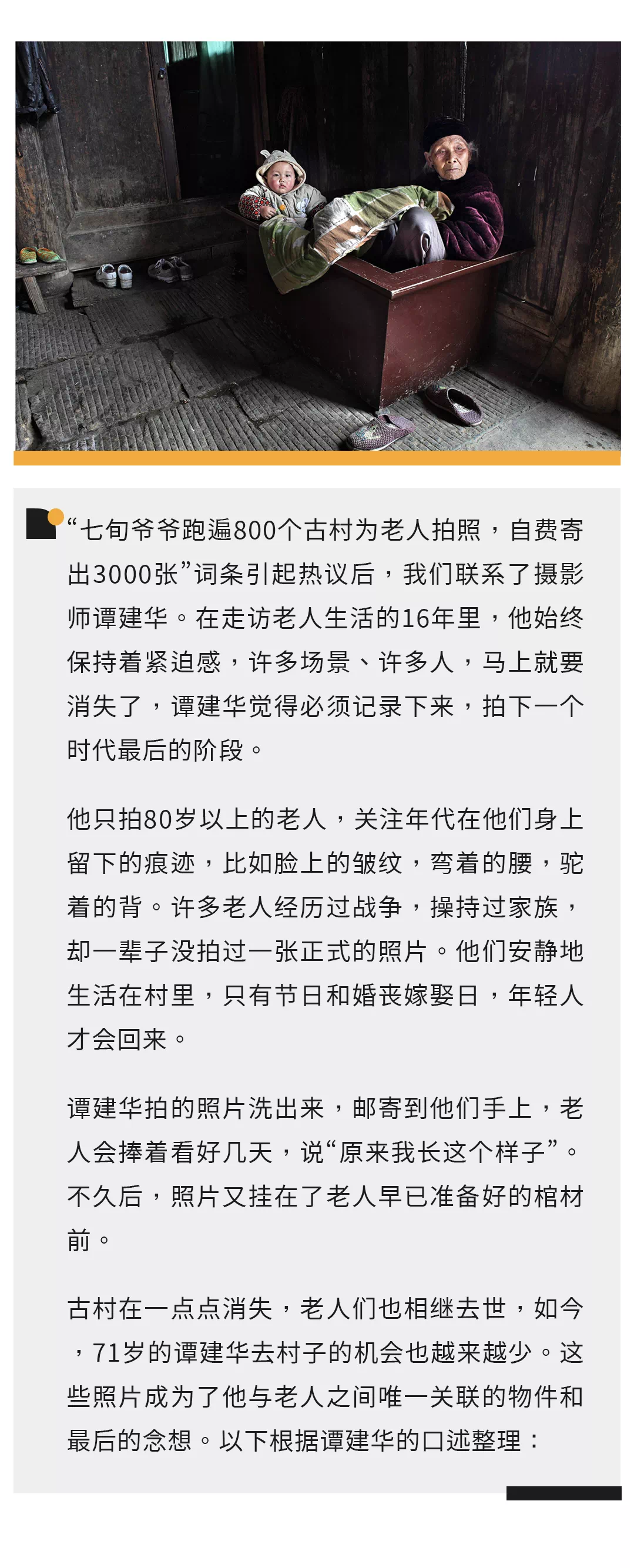

●芷江县龙孔坪村,老人与孩子坐在火桶中。

●刚开始拍摄时,许多村子的交通仍十分不便。

有许多村子我去过五六次,也有老人我拍过四五年,拍摄时间最长的是一位百岁老人。我知道她姓陈,已经记不清她的名字了,住在娄底市涟源市杨家滩,一个叫云桂堂的老屋里。

从她96岁开始,我每年去给她拍一次,直到100岁生日的前一天,她女儿给我打电话,希望我能来给她拍摄一张百岁照片,我连忙坐上大巴车,赶了300公里路,去给她祝寿。

●陈姓老人坐在有200年历史的雕花床上。

她30多岁的时候,丈夫在抗战的时候被打死了,她一直没有再嫁,自己带着儿子和女儿生活,儿子又得病,她唯一的儿子也很早就去世了,只留下一个儿媳妇,一直在村里照顾她。她的床前放着一个青花瓷瓶,和儿子的一张照片。早年丧夫,中年丧子,一个人操持家务,砍柴种田,一生经历过很多苦难,可她脸上露出的笑容非常慈祥,过得淡然,我想这是中国老一辈人的一个缩影。

与“传统”的留守老人不同,这位老人的女儿在北京生活,可她不愿意搬离自己的老屋,和已经八十岁的儿媳妇相依为命。大宅里总共住了七八户,有许多六七十岁的老人都是被她带大的,她把他们当作自己的儿孙。

百岁宴那天十分热闹,亲戚、街坊邻居从乡里、镇上过来,总共将近两百人。她第五代的重孙女是在这座老屋里出生的,那天也被抱来和她合影,为的是沾沾百岁老人的福气。她坐在雕花床上,“我喜欢这座老屋,在这里生活惯了”,她对我说。当时她已经不能够外出了,躺在一张有200多年历史的雕花床上,眼里也没有神了。

100岁过后的第三年,她就去世了。我回村走进那座大宅院的时候,看到她的房门紧锁,给她拍的照片也被女儿一家带去了北京,透过窗看了屋子里只剩下那张老床。

●汝城县金山村,一位老人的葬礼。

●披麻戴孝的老人守着红色的棺材。

我是在村里长大的,小时候也住在老屋里,对古村落格外钟情。16年的拍摄经历里,我始终保持着紧迫感,许多场景、许多人,马上就要消失了,我必须记录下来,拍下一个时代最后的阶段。

我只拍摄80岁以上的老人,关注他们身上经历过的年代所留下的痕迹,比如脸上的皱纹,弯着的腰,驼着的背。他们当中,有许多人一辈子没走出过大山,一辈子没拍摄过正式的照片。在过去,偏远的村寨不通公路,到县里要走一百多里山路。公路修通后,这些老人又已经腿脚不便。

●田地里,正在劳作的老人。

●村里许多老人习惯抽纸烟。

我刚开始拍摄老人的时候,还有许多人抗拒被拍照的这件事情,甚至会遮住自己的脸。有些人是因为迷信,怕照片会“摄魂”,也有一些人是因为贫困,怕拍完照和他们要钱。后来,我开始自费冲洗照片,寄到他们手上,他们高兴得一直捧着看好几天,说“原来我长这个样子”。

最早我是在照相馆里洗印照片,一次洗出两三百张,小的两块钱一张,大的八块钱,每次买几十个信封,包装好给他们寄到村里。有时老人们会给我打电话,说我听不太懂的土话表达感谢,有时给我寄腊肉、寄糍粑。有一次,我给一位百岁老人拍照,拍完后她一定要在我的摄影包里塞上一袋子糍粑,我印象很深。

●老人们翻看天井寨的龙氏族谱里家族迁移的故事。

●谭建华给老人邮寄的照片。

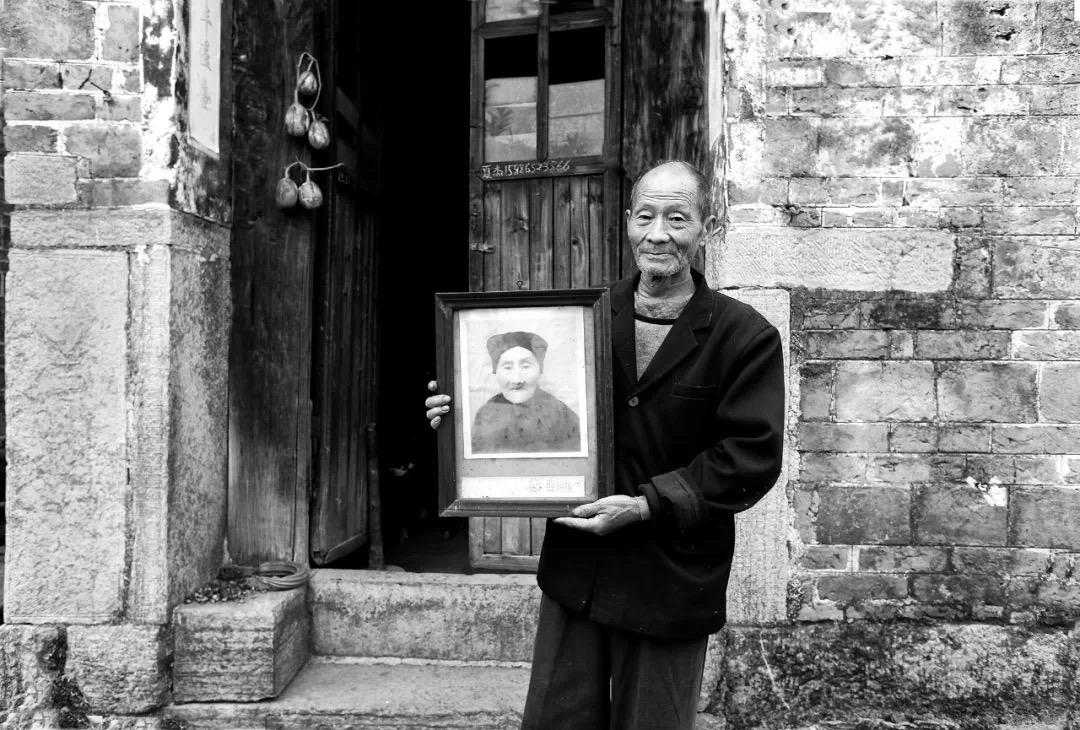

现在,湖南的许多古村老屋里都挂着我给老人拍的照片,有些人已经去世了,照片还在。也有一些老人主动要求我给他们拍“老人照”,也就是遗像。我拍完就洗出一张10寸照片,给他们寄去,他们就把照片放在早已准备好的棺材旁。唯一一次放大了一张16寸的,是给怀化市新晃县天井寨,一位傩戏(非物质文化遗产)“咚咚推”的传承人龙子明,那也是我第一次为老人拍遗像。

当时正好是2011年春节,在外打工的人都回到村里,我和村长商量,把村民都叫出来,每个人都戴着一张傩戏的面具,拍了一张大合影,最后我洗了50多张照片,每户一张。拍照前,他们在古戏台上给我演了一场傩戏,戴着不一样的假面具,锣鼓一敲,就跳起来。

●新晃县天井寨全村人合照。

●堆叠在一起的傩戏面具。

●龙子明的儿子龙祖柱。

龙子明当时96岁了,也在台上表演。过后他把我叫到一旁,拽住我的衣服和相机,一边用手在脸上比划一边说着土话。我听不懂他讲的土话,比划了好半天,后来我才明白他是想让我帮他拍一张遗像。我答应后,他很高兴。

也有一些老人,没有单独要求拍遗像,但葬礼上用的是我给他们拍的照片。这些老人一辈子走不出大山,没拍过一张正式的肖像,知道自己快要去世了,想给子孙后代留个念想。我很理解他们,同时也感到悲凉。如今,我拍过照片的很多老人也都去世了,回村时经常发现老屋已经人去楼空,只剩照片挂在原地。

●老人的子孙与他的遗像合影留念。

16年里,我的想法也在发生变化,我也渐渐老去,今年我71岁了,更能理解老人,也对老人更有感情。我记不清到现在共拍摄过多少位了,但在这10万张照片里,有好多老房子如今倒掉,老人们穿的民族服装也少了,语言也在慢慢汉化。

有时候想回去看看那些老人,隔了那么三五年再去他们就不在了,我的朋友都开玩笑说“谭建华拍的古村老人,拍一个就去掉一个。”虽然有时候心里很不是滋味,但再看这些照片,至少它给我和老人的孩子还有村子留下了一个念想。

古村落的消失是很快的,村里的生活场景更是如此。岁月的痕迹留在了古建筑的石头上,也刻在了老人的脸上、手上,那些像苦瓜皮一样的褶皱里,他们走过近一个世纪的风霜,那是一个时代的印记。

●古村落里,正在洗衣服的妇女们。

●乡村小学正在维修中,孩子们被暂时安置在祠堂里上课。