我在北京三甲医院当陪诊师

在医院,有一群职业陪诊人,陪伴病人挂号、看诊、求药是他们的本职工作。在以第三人称角度看诊的过程中,他们中的一些人也看到了各式各样的疾病与人生,以及不同疾病背后患者及家属面临的百般困苦。与此同时,他们也在赚钱规则与人情关系中周旋。

图|医院门诊大厅一排自助取号机

图|陪客户问诊

图|儿研所大厅带孩子看病的家长

生意之外的感情

从经商转行陪诊师,陪诊这份工作在俞艳看来是一次服务和交易。过程中,许多病人会对陪诊师俞艳生出感情联系。

9月中旬,一位呼伦贝尔的客户非要给俞艳寄家乡的特产。那位顾客定期从俞艳这里预约取药的服务,俞艳每月给对方寄一次药物,收取200元的酬劳。这样一来,顾客就不必频繁往返北京与呼伦贝尔。

俞艳回绝过几次对方的好意,她觉得收取每次200元的报酬就够了,“真的不愿意再收人家的东西,”俞艳怕因为对方的好意,而让这种纯粹的服务关系变得别扭,“似乎不止是客户了。如果每个客户都把关系处得这么近,下次怎么好意思再收人家的钱?”最终抵不住对方多次请求,俞艳还是留下地址,几包不同口味的牛肉干正在送来的路上。

做陪诊师的收入,占俞艳家里每个月的大部分。为了省钱,现在俞艳和丈夫租房生活,儿子在美国读研,每个月也需要一笔不小的支出。陪诊订单多的时候,一个月能挣一两万块钱,算是解决了些燃眉之急。

为了招徕顾客,俞艳开通了短视频账号。总有路过的看客留言质问她:帮助病人看病,为什么还要收病人的钱。

俞艳起初会觉得生气:我们又不是大善人,这是营生,为啥不能收钱。后来,她逐渐习惯了这种质疑,不再解释。陪诊久了,俞艳经常能听到顾客的感谢。对她来说,这是工作意外带来的情绪供养。她开始觉得,这份工作不仅仅是在让顾客掏钱买服务,而且能实实在在地帮到人,这让她更有底气摆脱“赚病人钱”的质疑。

图|俞艳取药结束后,拍下排队队伍

告别了李强一家,俞艳继续奔赴下一趟陪人就诊的工作。

8月10号上午,她再次收到李强的信息。像是在给家中长辈交待孩子的病情一样,李强和俞艳讲述了她离开后这段时间,一家人在北京看诊的经历和孩子的状况。俞艳看过后,担心李强一家初来乍到,会忘记北京对防疫的要求,提醒李强:“今天别忘了做核酸。”

由于疫情的限制,结束看诊后李强一家无法立刻返回新疆。夫妻俩想带着奇奇在北京逛逛,隔三差五给俞艳发消息,询问一些在北京游玩的事项。几次之后,俞艳觉得他们似乎把自己当成朋友了。

这天,俞艳又接到李强的消息。这次不是闲聊,而是问俞艳能不能帮奇奇挂北京儿研所康复训练的号。俞艳找出了步骤截图,告诉李强夫妇应该怎么挂号。

“挂不上,你能帮着挂一个号吗?”李强回复。

“我们挂号要收费的,一个名额500块钱,你要挂吗?” 俞艳的回复“咻”的一声发了出去,这一次,李强几个小时都没有回消息。

俞艳心里起了疙瘩,想着莫不是谈钱伤了感情,过了几个小时,小心翼翼发过去问李强:“挂上了吗?”

还是没收到回复。

那天晚上,俞艳辗转反侧。她有点不理解自己焦灼的心情了:这明明是按照生意规则办事,怎么心里却这么不舒服呢?

这是她职业生涯第一次遇到困惑。陪伴难免产生情感,当觉察到李强一家把自己当作朋友之后,俞艳感觉,自己对李强一家也开始有了人情的羁绊。她很难回到原点,重新按照交易单位逻辑去理解她和顾客的交往,却因此更为困惑:难道我不应该提钱的事情吗,那这生意要怎么做?

其实,入行之初,她就陷入了人情和公事公办之间的纠结。

刚做陪诊时,她根据网络上同行的入行指引,打印了几份“陪诊协议”放在包里。那份协议最核心的内容,是说明了她作为陪诊师仅提供就医咨询和陪同服务,切割她和就医过程中可能发生的医疗事故与纠纷的责任。

按照计划,她要在每次服务开始前取出两份协议,要求客户在落款处签字。不过带了几次,俞艳一次都没有从包里拿出来过,她觉得拿出来反而令人反感。“本来一见面,人家还觉得你挺亲切,挺聊得来的,然后转身从包里拿出来份免责协议签字,多生硬啊。”后来,那几张A4纸在包里被揉得不成样子,她便给丢掉了。“如果真遇到事儿,就当自己倒霉吧。”俞艳想。

跟李强提钱是否不近人情?这个问题让俞艳纠结了一个月。9月初,北京疫情反复,民航总医院有确诊病例到访,一些原本计划来北京各个医院的工作行程因此推迟,俞艳空闲了下来。

她想通了一些:自己做陪诊师是一份职业,该谈钱的时候谈钱没有错。只不过,每次无意点到李强的对话框、想到李强一家时,她还是会忍不住纠结:我是不是应该发个消息,问问他们回家了没?

*文中俞艳、李强为化名

编辑 | 温丽虹

==============================================================

赴美就医10年,他记下自救实录:希望帮到更多人

十年前,

43岁的师永刚确诊肾上腺皮质癌,

一种100万人才有1人确诊的罕见病,

被判活不过一年,

国内寻医问药无果后,

创造属于他自己的奇迹。

他希望用自己的经历,帮到更多人。

撰文:张雅兰

一周前,凌晨两点半。师永刚突然接到一位朋友的电话,对方不知道他在美国休斯敦。打来电话是因为自己有个朋友的父亲罹患直肠癌,想要向他咨询治疗的相关问题。

师永刚觉得惶恐,自己虽然是癌症亲历者,但是也不敢随意给他人意见。每个人的情况不同,他害怕耽误别人的病情,只能提出一个大概的方向。

自从今年7月,《无国界病人》这本书出版后,师永刚已经陆续收到了几十个人的微博私信、电话问询。

他仿佛一夜间成为很多绝望癌症病人的救命稻草。

▲

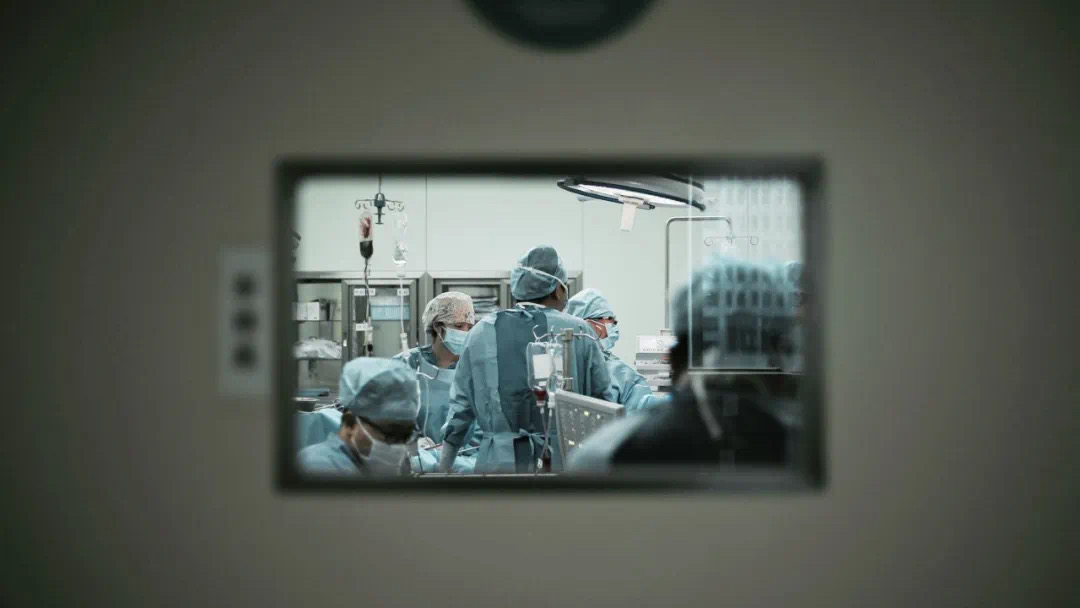

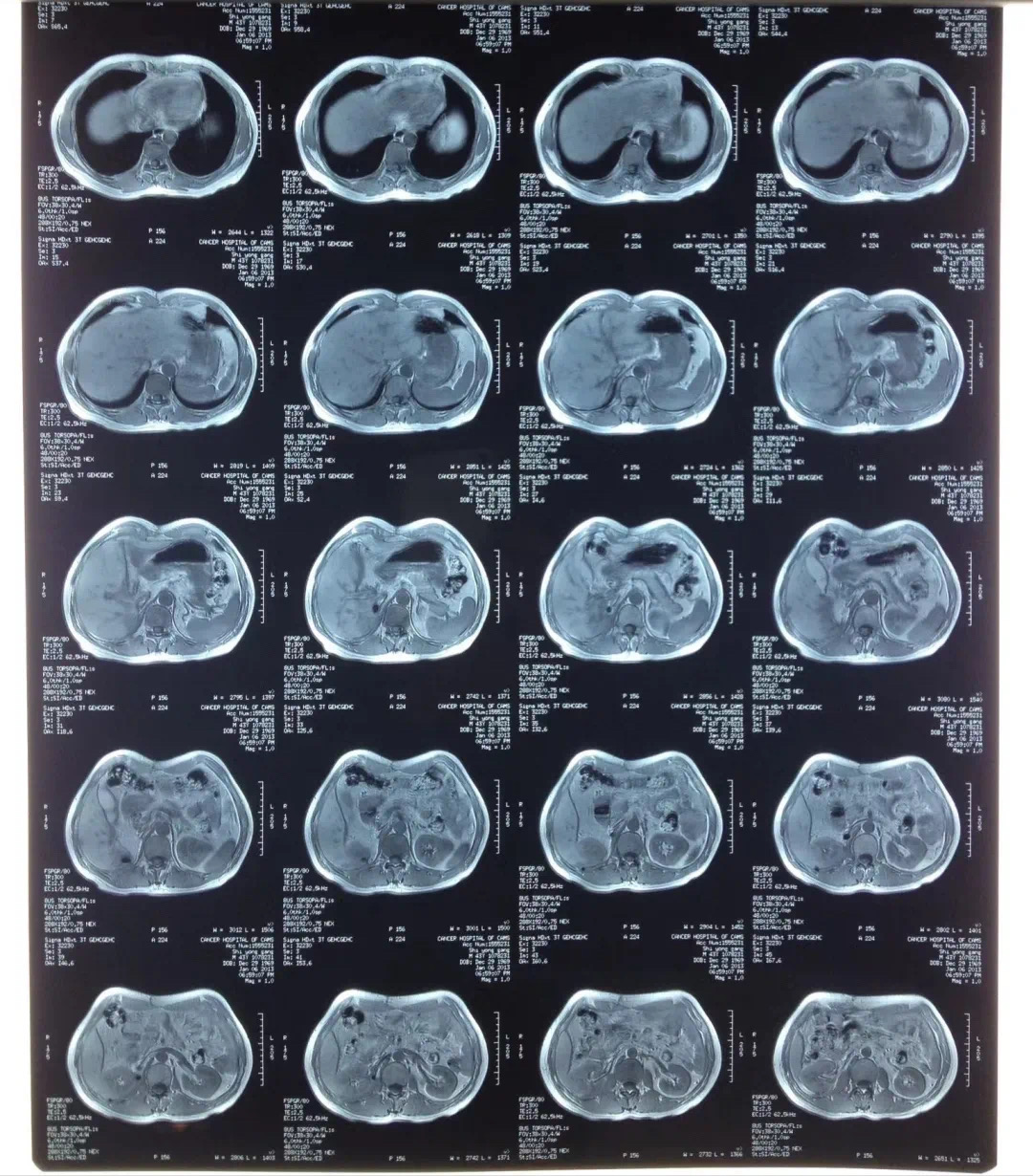

10年前,师永刚确诊肾上腺皮质癌。一种极其罕见的癌症。100万人当中会有一两人确诊,早期就可能扩散,确诊后很少有人能活过半年。

当时,师永刚还在《凤凰周刊》做主编,在一次普通的体检中,他得知了这个噩耗。

确诊癌症后,师永刚一度感到困惑。

他曾经是军人,十几岁入伍,后来在西北的部队做新闻干事,军营锻造打磨人的意志,单看体能,虽算不得佼佼者,但也绝对比一般人强悍许多。

即使后来参加工作,师永刚也坚持每天6点准时起床,十几年如一日每天游泳1小时,没有不良嗜好,身体怎么会出状况?

“就像上了高速公路,根本停不下来。”直到,癌症找上了他。

▲

师永刚去西双版纳休养了两周

后来他还托在美国的前同事小丁买米托坦。不过在美国买药需要处方,到底是不方便的。

MD安德森癌症中心外景

当时,他已看不到希望。“我只是一个绝望的病人,一个只能最后一搏的病人。”

他还喜欢乔布斯,迷恋他们共同象征的符号:创新和反叛精神。“他们都有自己对事物的判定,有强烈的欲望去创造一个新世界,并且他们都做到了。我就觉得,我也创造一个自己的世界,把自己改变得了。”

MD安德森癌症中心的休闲区

美国医院实行首诊负责制。之后,师永刚所有参加临床、转院、转科都将由哈勃医生分诊,从头到尾参与师永刚的治疗。

他曾有个朋友的父亲患了肺癌,却找到一家医院的呼吸外科做手术,医生开刀后发现无能为力又原封不动缝起来。这样的案例不胜枚举。

▲

这个结节仿佛一个定时炸弹,有可能变化不大,也可能爆发式增长。这是肿瘤病人常常面对的困难,在多项治疗中做出选择。师永刚最终自己决定退出临床试验小组进行放疗。事实证明,这个选择是正确的。

在治疗的大部分时候,师永刚都怀着斗志,他选择回避那些痛苦,让大脑自动遗忘。但有些记忆是抹不掉的。

2014年年底的化疗阶段,是师永刚最痛苦的时间段。那时一共需要化疗6个周期,每个周期44天,每天化疗8小时。

两个人回去睡了一觉,第二天继续治疗。好像什么都没发生过,这就是癌症病人的生活。

前往美国治疗后,师永刚才能够直接从医生那里获得自己的治疗信息。而此前在中国,大家都对癌症讳莫如深,很多时候,医生都是跳过病人直接和家属沟通,而家属也常常对病人“谎报病情”。

中国文化的语境里,一人患癌,约等于一个家庭陷入困窘。而癌症病人家属的数量是远多于癌症病人的。这个群体默默承受着各种压力,却往往被忽视。

▲

当一个人罹患癌症,必须要退出曾经的工作和生活圈子,陪他们看病的人也几乎没有选择。很多事业有成的人陪着爱人到了美国,也切断了自己正常的生活和社交,每天只重复着做饭、陪诊、安慰这样的事务,终日往返于医院和住所的路上。

照顾癌症病人,是一件耗费身心的苦役,病人家属不仅要面对经济压力,也有心理上的折磨,而他们没有什么宣泄口,长期处于亚健康的状态。

他时常对妻子大发脾气,大吼大叫甚至歇斯底里。“癌症病人就是抑郁、愤怒、悲伤等所有坏情绪的集合体。”而这些坏情绪会拧成一个重重的铁球,它只拼命砸向自己最亲近的人。

妻子离开后,师永刚才逐渐意识到,他只哀叹自己的命运,忘记了命运同样对妻子不公。她的付出常被忽略和被认为是理所当然。

社区很大,有500多个房间,两个游泳池,房子大多三层,是木质结构。

大家讨论最多的还是自己的病历,这里是各种信息的集散地,大家可以聊养生食谱、购药渠道,或者是以前的生活工作经历,过往的一切都能拿来调侃一番。唯一严肃的议题只有看病。

他们正一起过圣诞节

不过,人群聚集的地方就有故事。“大家就是喜欢吹牛,回顾辉煌的历史,憧憬美好的未来。”每个人依然可以找到让自己开心的方式。

比如王总,他是上市公司的高管、工程师,大家眼中见多识广的精英,病人里罕见的会说英文的人。

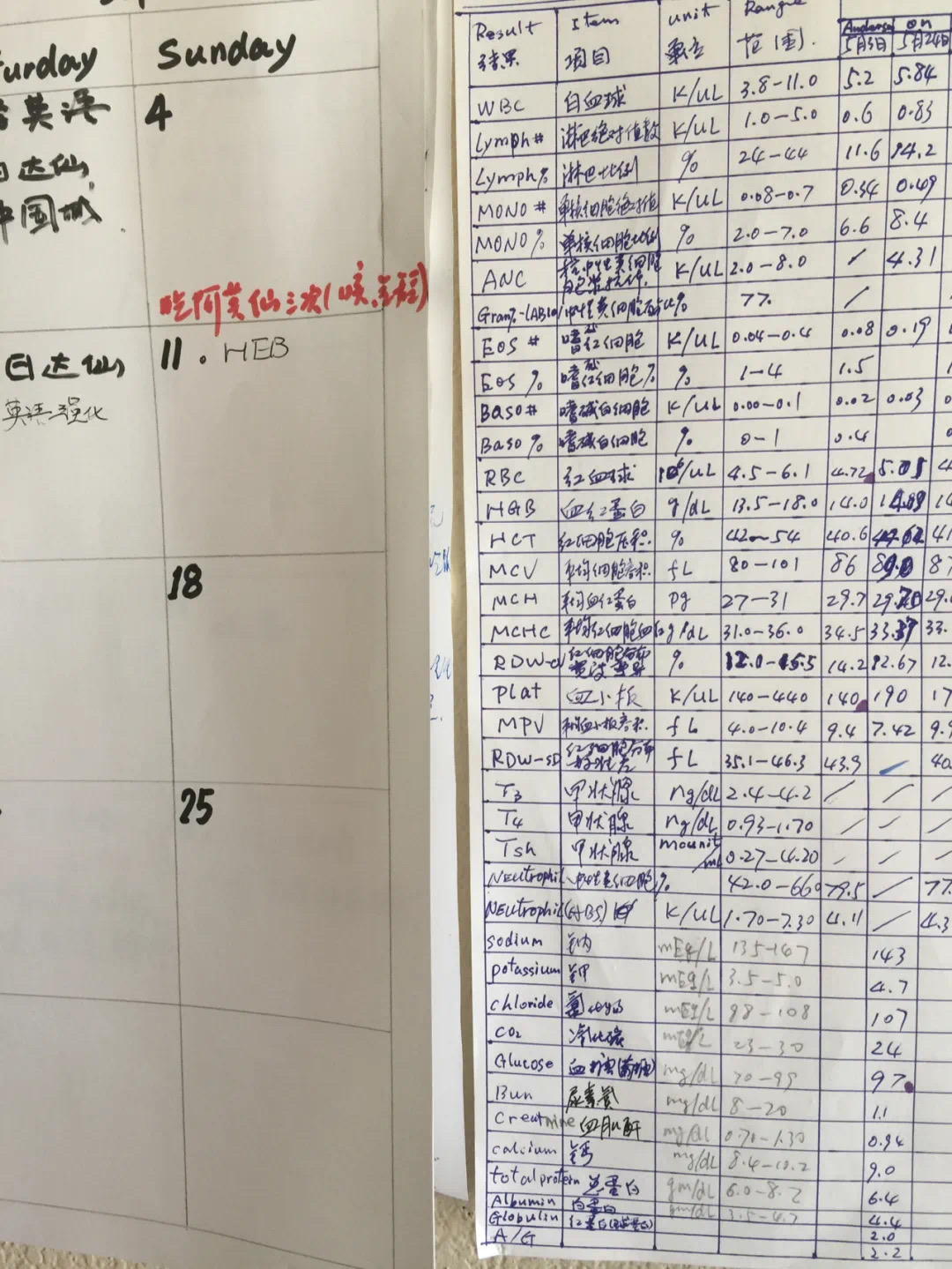

在治病这件事上,他也显示出了工程师的严谨和自研能力。王总曾制作了两个表,一个血液曲线表,一个CT检查对照表。他可以通过数据的变化,提前检测自己是否出现耐药和复发。

后来,随着群里的人去世,群主将他们逐渐从群里删掉。有些熟悉的面孔再也不出现。第二天再去泳池边,活着的人们相顾无言,大家心里清楚,也都不多说什么。只不过觉得气氛奇怪。后来师永刚也不常去了。

▲

在“8181中国癌症病人村”里,有各行各业的人,除了精英人士、企业高管,也有许多家境普通的一般人。在这里,大部分人都有卖房经历。

在师永刚眼里,大家都很绝望,来到这里看似是寻找希望,实则带有某种“惩罚意味”——治疗过程,只会让人身心备受煎熬。

师永刚最后一次见到男孩母亲时,发现她竟在几天内白了头。“腰似乎已经弯到了地上”,师永刚甚至不敢看她。当时那位母亲已经没钱买机票回国。最后大家凑了些钱,为她买了票,送她去了机场。

2014年,师永刚和两个病友去休斯敦郊野公园徒步

只不过,老王也不在了。师永刚遗憾两人天天在一起,却连一张合照都没有。

“写了谁看呢?我的前方是一片迷途,生死未卜,是一个失败者,失败者写出的东西有意义吗?”

▲

1993年,甘肃某地发生塌方致火车中断

师永刚(左一)在火车上写新闻稿

也有朋友知道他想写这本书时告诫他,一旦这本书出版,他将永远被贴上“癌症病人”的标签。

男孩的手机号在师永刚的手机里存了很久后才被删掉。

这是他解压的方式

也是这件事之后,师永刚觉得必须把自己治疗经历写下来了。虽然每个人的情况各不相同,但治疗的过程可以成为一种参考。

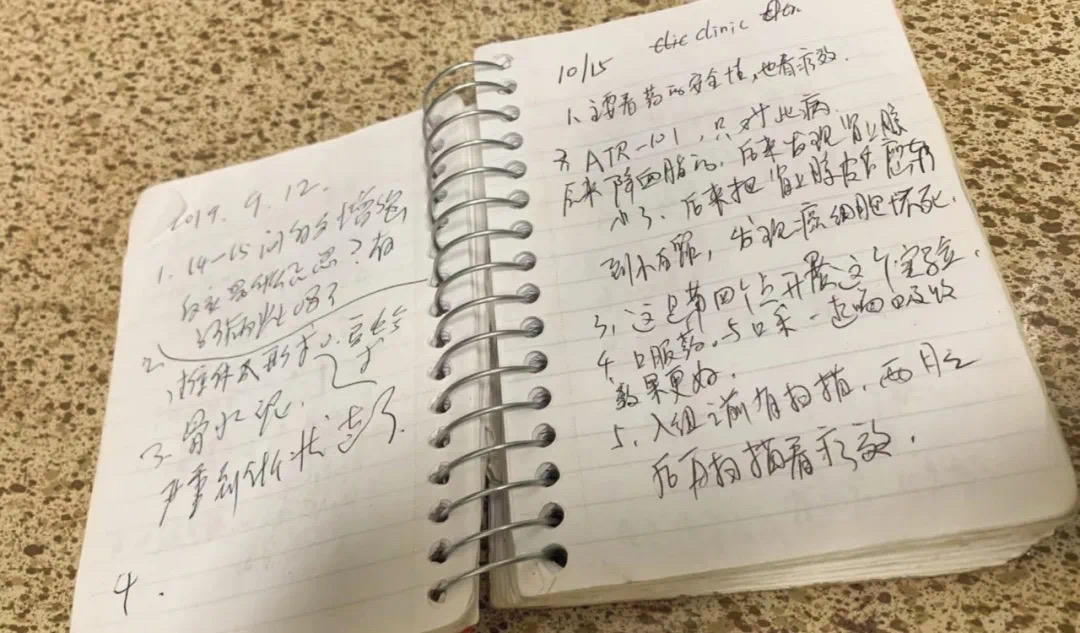

他去找医生将所有电子病历拷过来,又恢复了十几年前的写作状态。每一张病历,CT片子,处方,都像一把钥匙,帮他穿越回当时的境况。但他觉得好像在写另一个人的故事,当时痛苦的感受似乎被大脑忘记了。

最近,他还有了新目标:写下一本医学类的书。“尽力而为,帮帮别人。”