「最美支教」与女商人之间

文丨何香奕

编辑丨毛翊君

视频剪辑丨张歆玥

暂停

从沈从文笔下的“边城”出发,沿曲折的山路行驶10多公里,能看见一栋栋白色的砖瓦房并立在路边。与往年相比,村里的这个暑假有些安静。

这里唯一的学校——南太小学大门紧闭,乒乓球桌积满灰尘,只有一个门卫在。此前两年,都会有一批志愿者从全国各地过来,给学生上5-10天的课程,包括语文、英语、音乐、戏剧、舞蹈等等。

这所位于湖南湘西大山里的小学,6个年级50多名学生,其中30多个是留守儿童,6名老师各自承担一个年级。校长吴祖恩在这里教了40多年,“没有暑托班前,孩子们放假就是自己玩,家长没时间管他们。有人上课,大部分家长都是求之不得。”

2020年,长沙市善吟共益助学服务中心(以下简称“善吟共益”)创办人龙晶睛在湘西支教期间,听说这里缺老师,找上了门。吴祖恩觉得,“当时也不管教学质量好不好,当务之急就是把老师的缺口补上。”之后,这个团队一直给南太小学提供长期支教老师,同时开办短期支教活动。

去年9月,龙晶睛在短视频平台发布的支教视频后,一篇《龙晶睛,你火了》的文章在网上传开,“十年支教经历”“海归女硕士”等标签下,龙晶睛迅速获得关注,被称为“最美支教”,但质疑和谩骂也随之而来。

有人说她视频里妆容精美,认为“摆拍、作秀、玩流量、假支教”,也有人觉得她的“十年支教经历”不符合年龄,而短期支教项目因为5000元收费、时长太短、行程含有采风活动,也被诟病——“明码标价的生意”“孩子是工具”。随后,南太小学的“爱心暑托班”的活动被暂停。

●项目截图。图源网络

在南太小学支教过的老师徐信发现学校有齐全的科学实验器材,甚至很多器材没有拆封,手风琴也是全新的,“很少有长期或者本地老师会这些东西,只有短期支教来的志愿者可以带学生去玩。”

两年前,一直在大凉山支教的老师徐信经过朋友介绍,得知善吟在湘西州招长期支教老师。出于想了解中国各地乡村教育情况的目的,他报名了“希野计划”,第一年在湘西泸溪县新寨坪小学,第二年被分到南太小学,也见证过善吟开展的短期支教活动。

他举出了需要改进的地方,“中秋、十一假期都来,学生会很兴奋,我们要协助维持秩序。但是我有点抵触这个事,本来学生就放假了,我们也有正常休假时间,和校长提过短期支教可以安排在工作日下午,但参与者这个时段都没空,也没实现。”

●龙晶睛在南太小学。何香奕摄

尽管善吟共益的短期支教项目暂停,但仍在进行长期支教活动。今年7月末,我在南太小学见到了一些学生,他们会直接说不喜欢上课,也不喜欢龙晶睛。但龙晶睛带着去画画时,他们显得并不排斥,看到她来就笑着跟她一路跑去。

和视频中一样,龙晶睛个子娇小,化着淡妆,穿简单的白T恤和黑色休闲裤,对于我提出的质疑,她没有迟疑。读公关专业本科的她面对镜头,回答自如。舆论发酵后的一年,她通过网络发布过回应,也频频接受采访。但并没有平息舆论风波,去年11月团队又暂停了“支教旅行”项目。

「作秀」

按照龙晶睛的讲述,2011年她去美国读高中,暑期回国在湘西凤凰县一所小学参与了一次短期支教活动,第二年成立了“ODP爱心计划”,“用鞋盒做募捐箱,买一些学习用品、体育用品什么的发给孩子们。在人人网放了活动照片,当时很多留学生响应了,发起过募捐。”

此后每年她都会负责开展这个计划,“当时,在美国、加拿大、国内都有人参与,有一年的短期支教报名600多人。”从2012年开始,支教点从凤凰县扩大到贵州、江西、云南等地,“我们去了解哪些学校有需要,有些地方也会主动找到我们。”

龙晶睛自称在这项计划运营期间,确立了想从事公益的想法,“我们没有专业的老师,每一年都会有人来,又有人走,再加上这只是挂靠基金会的小项目,没有办法把它做大做长。”

按龙晶睛的讲述,父母在湖南当地经营公司,也是从山里走出来,支持她从事公益。2018年,在哥伦比亚大学读社会工作研究生的第一年,她和两名同学一同成立了善吟共益,给乡村输送长期支教老师,也通过支教旅行带人进乡村。

●龙晶睛和南太小学学生。何香奕摄

2020年初遇到疫情,龙晶睛开始发视频。“当时善吟没有什么影响力,我发现大家都喜欢刷视频,就想拍一些小朋友的内容,也做了直播,有一个人通过抖音联系到我,给我们捐了8万块钱,解决了燃眉之急。”

龙晶睛回忆,当时关注的人并不多,直到2021年5月,她放了一则划船的视频,画面只有她穿着长裙坐在游船上,对着镜头露出笑容,粉丝量涨了1万多。她又试着发了几条以自己为主体的视频,数据反馈都让她觉得“光发孩子不行,也要发自己”。

视频主角更换后,龙晶睛感受到流量的红利,捐款、合作、采访接连找来。她说,做视频前机构报名支教的人很少,也没收到什么捐赠,“慈善机构的运营管理费必须控制在15%,而且给长期支教老师补贴的主要资金来源是对外募捐,还有个人企业捐赠。”

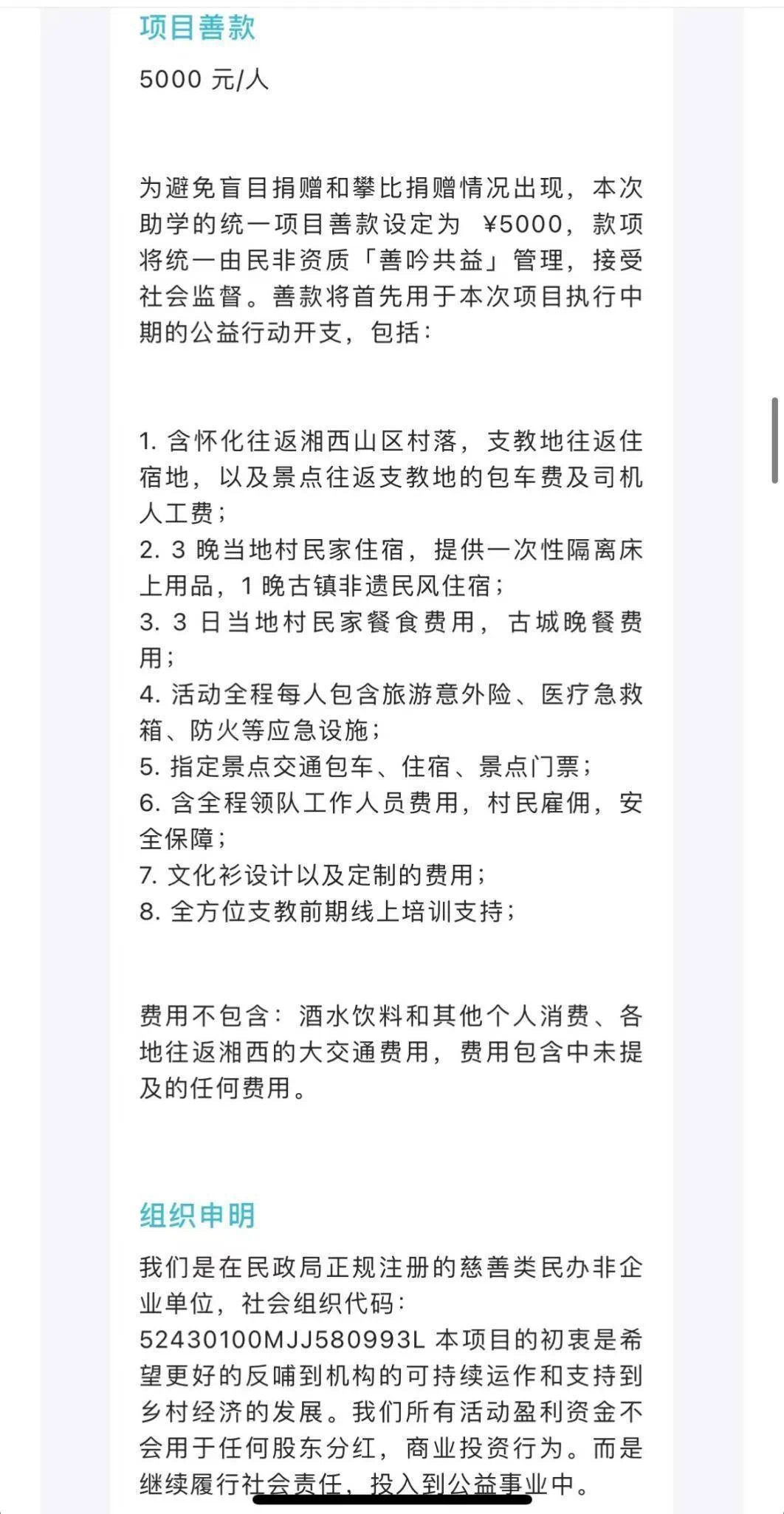

根据慈善中国官网显示的善吟共益年报,2019年年末余额为5万9千余元,而2020年年度发生费用超52万元,包括业务活动成本、管理费用、筹资费用,年末余额1万3千元。

●善吟共益2020年年报。图源慈善中国官网

她并不排斥打造个人IP,但否认有专业拍摄团队。据她的说法,之前视频的筹拍都是自己剪辑操作,一直到2021年7月,才招聘学摄影、编导的实习生。“最开始有想过写脚本,比如现在农村小孩用不用手机、支教生活是什么样,并不是专门请演员,但实际山里遇到的情况多变,也有事情要处理,没法按设定的内容拍。实习生就拿着手机跟在我旁边拍,再选一些还不错的镜头剪辑。”

视频里龙晶睛的精致打扮和像游玩一样的支教生活分享,让网友觉得与现实里的支教不符合。她把这些解释为,不想卖惨博取流量,也提到有公益纪录片团队去找他们拍摄后,她会用一些这样的专业镜头。

该纪录片团队李姓负责人在接受媒体采访时否认了是专门拍龙晶睛。“每次我们就是去4、5个人,都是在暑假,全部时间应该是8-10天吧,记录所有人的行为。”但在一个采访的视频里,龙晶睛问过孩子想不想被拍,如果不想可以告诉她。一个孩子马上说,“不想”。

我在南太村也看到过这样的抵触。当孩子们正在教室画画时,我尝试拿手机拍摄他们,他们马上停下来,告诉我“不要拍了”。但当龙晶睛让他们一起拍摄一个为支教老师庆生的视频时,孩子们都配合地对着镜头说生日祝福。

虽然徐信觉得公益需要宣传,但也听其他支教组织的老师会说龙晶睛“太高调”。“有个电视台去年十一假期来拍摄,让龙晶睛天天带着学生在田野里,那个是摆拍。”徐信也认为有些拍摄需要考虑学生,“画面里剪辑完呈现得很美好,实际可能学生在很晒的情况下参与诗歌课程,还是要以学生为主体。”

但对于化妆、打扮,他认为不是什么大问题,“学生家里的情况,互动,上课、玩耍等等,那是真实的。”

「善款」

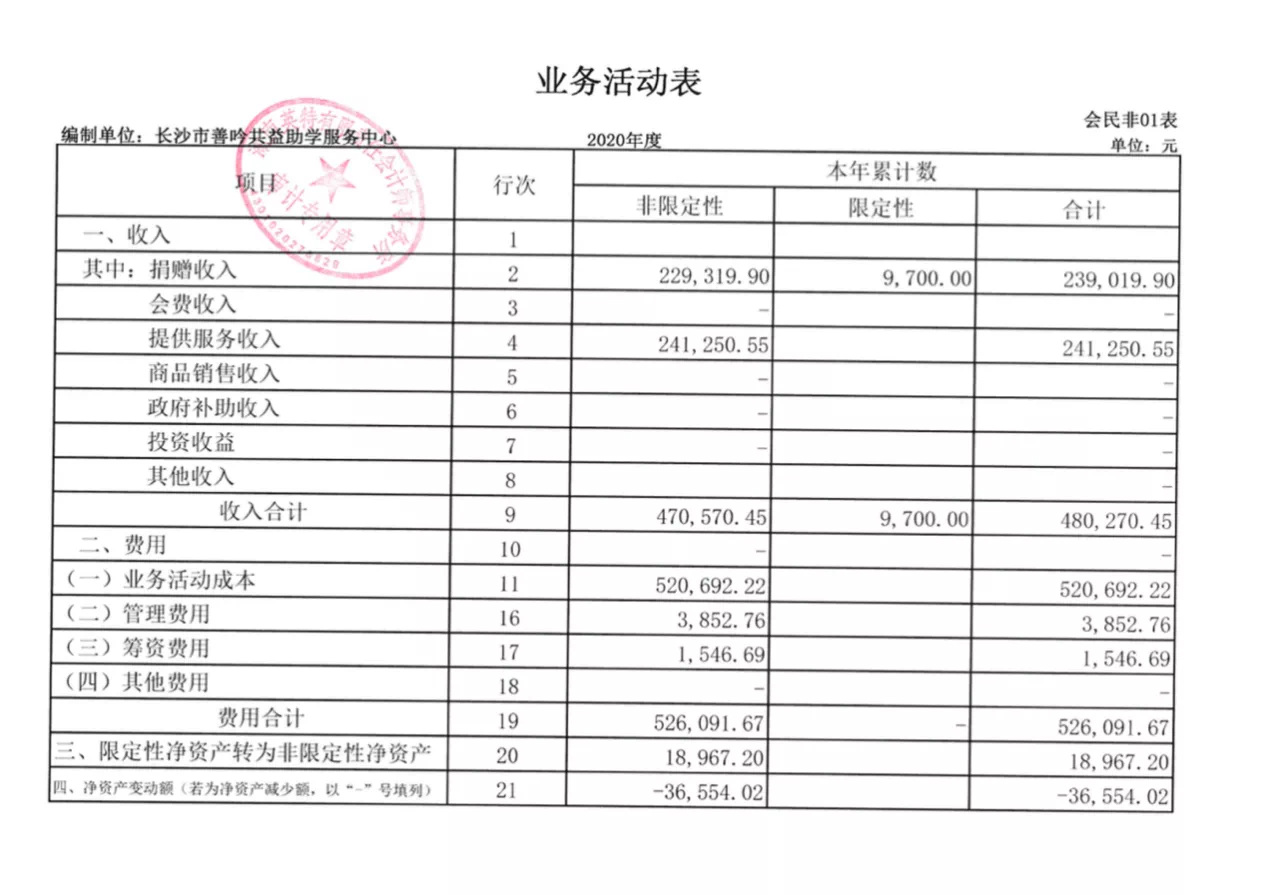

这样的“高调”很快引来质疑。根据长沙市民政局官网显示,2021年9月16日一位徐先生提交投诉称,在民政部全国慈善信息公开平台“慈善中国”查询,发现“善吟共益”未取得公开募捐资格,但长期在其网站上公布银行账号及收款二维码,涉嫌违法。

我联系了该投诉人,其自称是给善吟共益捐过款,查询相关法律发现该机构没有募捐资格,而且短期“支教旅游”涉嫌进行虚假公益活动,所以多次举报了他们。

2021年12月30日,长沙市民政局发布了对于善吟的行政处罚决定书——经过两个多月的调查核实,认定善吟共益助学服务中心通过互联网媒体发布二维码收款信息,面向社会公众进行资金募集,而当事人并未取得公开募捐资格,属于违法募集行为,对当事人予以警告的行政处罚,要求退11845.4元给捐赠人,并要求当事人全面整改。

●善吟共益公开信息。图源慈善中国官网

公开资料显示,善吟共益成立于2018年9月,是在民政部门注册的慈善类民办非企业(社会企业),不具有公募资质,主要通过无锡灵山慈善基金会予以公开募捐。《慈善法》第26条明确,不具有公开募捐资格的组织或者个人基于慈善目的,可以与具有公开募捐资格的慈善组织合作,由该慈善组织开展公开募捐并管理募得款物。

今年7月,去世两年的公益达人张晓林被人爆料,此前是借慈善募捐敛财,引起争议。清华大学公共管理学院副教授、公益慈善研究院副院长贾西津在接受《中国慈善家》采访时提到,长期以来,由于设立公益组织的法律限制,很多公益人不得不用个人身份做事,但个人公益行为由于在公开透明方面存在天然不足。

对于这次的处罚,龙晶睛通过网络平台致歉,也做出解释,“当时法务没有排除风险,也没有人提醒,不知道把收款二维码放在善吟官网上面属于非法募捐。”

处罚决定书公布之后,再次将善吟推上了舆论风波高点。网友们也觉得善吟共益就是在做生意,涌入龙晶睛个人社交平台的留言区里评论:“成功利用孩子们赚了流量”“请不要把孩子当做敛财的工具”……

对此,龙晶睛反应很快,“当时民政局委托第三方机构对我们三年的财务做了审计,我们找到机构成立以来所有的捐款来源,让对方出示一份证明,但是有些人找不到,剩下了 11845.4元认定退还。”

根据处罚决定书显示,经审计,2018年9月至2021年9月27日,善吟共益通过收款二维码转入基本户款项合计187982.71元,包括捐赠收款40469.46元、支教旅行(短期助学)收款145544.19元。经核实,其中26928.05元不属于公开募捐所得,剩余13541.41元认定为公开募捐所获。

在处罚决定书公布后,龙晶睛团队重新推出了“希塔计划”,招募长期驻校社工和短期义工,时长分别定为一学期和一个月以上,开设游戏、艺术教育、体育活动、阅读课程,并且建立个体跟踪帮扶档案,但由于疫情,项目再次暂停。

●南太小学学生。何香奕摄

另外,从“ODP爱心计划”到2018年创立以来,善吟共益一直在做的短期支教项目,龙晶睛称是参考了国外的支教义工旅行,想着吸引更多人参与支教,同时能发展当地经济,“以前每个人的报名费是2000-3000元,一个月最多一次,5-10天不等,包括参与者的吃住、车费。”

善吟公众号在2021年7月13号发文回应过短期支教付费问题,提出五点原因,其中包括必需的保险和包车费用、物资购入、前期准备、机构继续投入,以及“志愿者通过支付合理费用来助力当地的旅游产业”。

对于网友提出的 “价格过高”“都是玩”“刷履历”, 龙晶睛解释,“游玩的行程是在整个项目结束以后。价格是合作方提供的,考虑到机构收入来源不多、又需要运营管理,剩下的钱作为善款,机构不会分红。”但她清楚,发布的招募通知里写“善款”是有问题的,“应该用‘费用’,当时没有排除这个法律用词的风险。”

对此,北京师范大学法学院副教授、公益慈善与非营利法治研究专家马剑银认为,项目本身是合法的,“但把费用说成善款会引起误解。慈善法、公益事业捐赠法规定,捐赠是无偿的,不得给捐赠人提供利益回报,不得以捐赠为名从事营利活动。这其实是一个服务费用,参与活动的人付钱,获得相应的服务,定义成捐赠的话,也就属于非法募捐。”

分歧

另一个引发争议的是,龙晶睛名下还有一家湖南省善吟创益文化传播有限公司(以下简称“善吟创益”)。企查查显示,该公司注册资金为200万元,股东有两人,除龙晶睛外,另一个股东显示为“湖南领众信息科技发展有限公司”,旗下有为海归人员提供服务的“海梦岛”双创基地。

这个信息也被网友解读为“善吟和公司做刷留学履历的生意”,质疑善吟创益和善吟共益之间存在利益输送。

龙晶睛解释,该股东只是提供给善吟办公场地——海梦岛创新社区。她出示过一份财务审计报告,证明机构和公司之间确实不存在经济往来。在长沙市民政局公开的处罚书中也提到,未发现善吟有分配获利、关联交易等明显违规行为。

●龙晶睛在长沙的办公地。何香奕摄

龙晶睛自称在大学学公关时,从实习中了解到传播可以跟公益结合。研究生报读了哥伦比亚社会工作,专攻方向选的是社会企业管理。在龙晶睛所说的计划里,对善吟创益的定位是一家社会企业,“社会企业是以公益为主,在这个过程中运用了商业的方式,这才是解决问题的机制,能可持续性发展。”

在龙晶睛决定成立善吟机构时,和最初的“ODP爱心计划”团队部分成员产生了分歧。“当时有人觉得成立机构不纯粹,还有人有自己的工作,不想全部投身在里面。”郭文杰在2016年参与“ODP爱心计划”,之后成为善吟固定成员。

最开始他也认同这些想法,但转入善吟后意识到,单纯做项目是不长久的。“有原来ODP的成员离开后做了自己的慈善项目,但蛮多都是自己往里面贴钱。所以,虽然不能以盈利为目的,但经营过程中还是需要盈利养活自己。”

对于龙晶睛设想的社会企业,佛山好友营支教团队发起者伍景勋表示,在公益界并不新,“2009年之后出现了一些社会企业,特别是在珠三角、北京、上海这些地方。”

伍景勋创办的好友营从2006年开始开展支教活动,至今在四川、湖南、甘肃、青海四省建立了17所支教校点。“社会企业并不是出发点存在问题,而是怎么走下去。”他也一直在关注社会企业,也曾想过尝试,但“身边也有人尝试,事实证明精力上顾不过来,没法两边都做好。”

对于这种称为社会企业的模式,公益慈善与非营利法治研究专家马剑银解释,“在国内有很多实践,学界也在研究,但目前没有标准定义,也没有专门针对社会企业的法律。”他谈到,目前业界也在慢慢形成一套比较成熟的社会企业认证,但界定涉及很多非营利的领域。

“但企业就是营利组织,追求利润,通过公司反哺到机构,达到机构可持续发展”,马剑银认为这种模式是可行的,但必须把机构和公司的业务可辨识地区分开来。“机构和公司之间有财务往来,必须要及时披露关联交易,如果公司给机构提供服务,还要看价格是否公允,不允许在关联交易过程中进行利益输送。”

结束了今年春季支教活动后,龙晶睛决定把重心放在公益传播上。“我现在不想被定义成一个支教老师,我觉得更多的是创业者。”最后,她以不想止步于乡村教育解释了这一切。

(为保护隐私,文中徐信为化名。)

===========================================================

被剩在深山里的守矿人

图、文、视频丨吕萌

剪辑丨沙子涵

编辑丨毛翊君

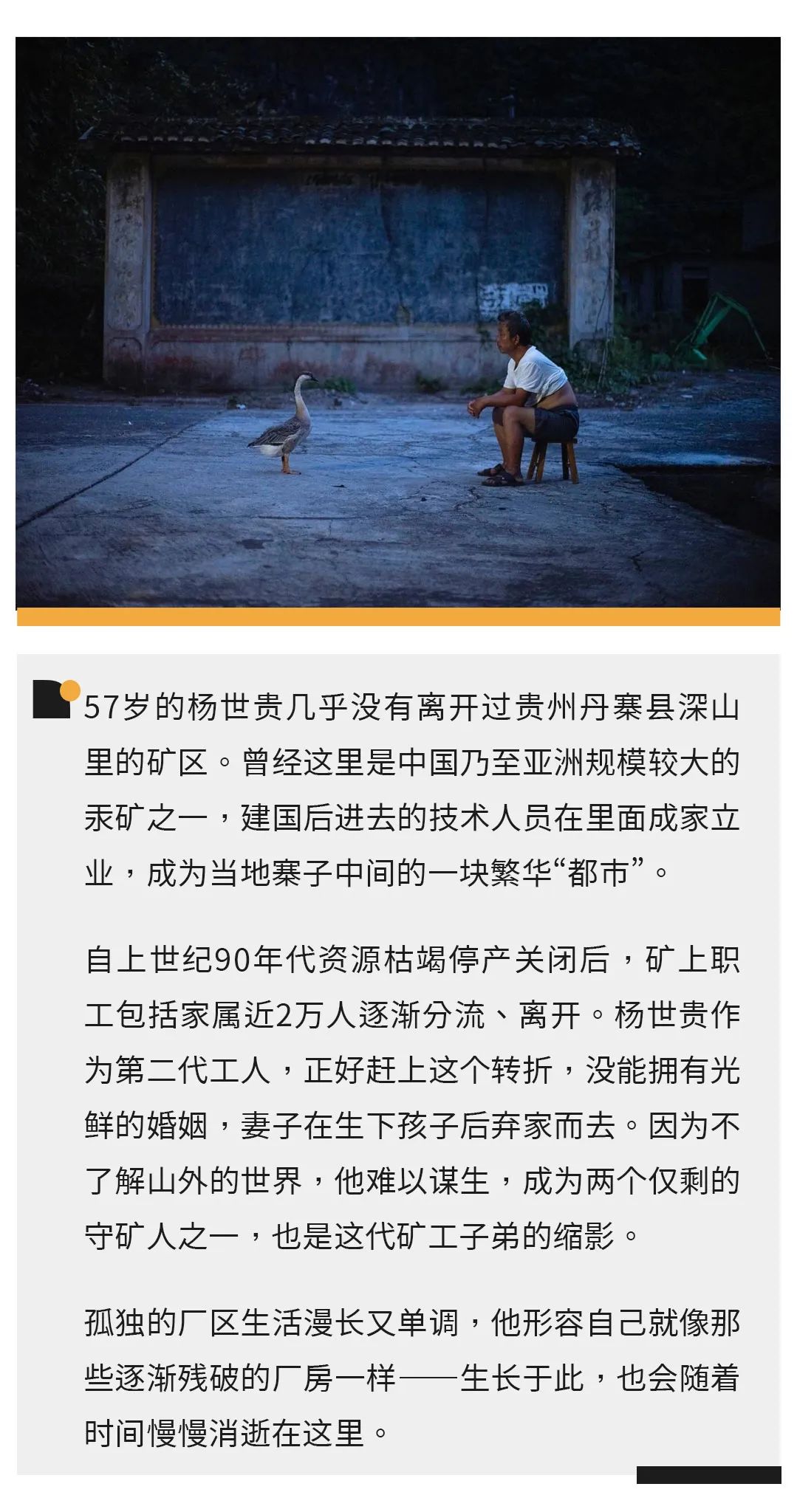

昏暗的办公楼走廊中空气潮湿,有时散发出腐木味,杨世贵端着前晚的剩饭蹲在这里,敲了几下饭盆。不一会儿一只灰鹅从门外走到他身前,垂下脖子开始进食。

灰鹅是杨世贵去年初买的,原本两只,去年夏天一只染上瘟疫,死了。从那之后,剩下的这只每天都跟随在他身边。无聊时,杨世贵就跟鹅说话,它成了他在山里少有的、能“交流”的伙伴。

●杨世贵养的灰鹅走进曾经的办公楼。

杨世贵57岁,头发半白,面色黝黑,络腮胡几天刮上一次。平日里他只穿两件T恤,一件白色一件红色,因为这里没有人看他。每天早上起床喂家禽,再独自走上几公里巡查厂房是他的日常。

因为当地汞资源丰富,这里曾是中国规模最大的汞矿。建国初期成立了国营丹寨汞矿厂,如今里面的老建筑已挂上文物保护单位的牌子。矿区南北长36公里,有时杨世贵要走上半天才能查完这些房子。他看守的目的,说来就是防火防盗。

汞矿老厂部办公楼、电影院、供销社……嵌在大山深处,大约铺开了180平方公里。杨世贵走累了会在台阶上坐一会儿,周边的老房子掩盖在杂草灌木里,有时冒出几声虫叫。

●巡查矿区的路上,杨世贵坐在台阶上休息。

●在汞矿隧道口巡视的杨世贵。

“烟能消磨掉在这里守矿的寂寞。”他习惯在路上拿着烟,这是他唯一的爱好。一排家属区的房顶已经垮掉了,矿里的商店也停留在时间深处,曾经要用购粮证买粮食。杨世贵就出生在这,生活、工作,直到现在。

他姐姐知青下乡后留在了贵阳工作,哥哥读了技校,毕业后被分配到瓮安矿区。杨世贵也想过走出这座山,但初中毕业后,去县城报名入伍,结果阑尾炎发作,体检没过。他成了唯一剩在家里的孩子,和厂子很多工人子弟一样“子承父业”了。

上世纪50年代,杨世贵的父亲在这做爆破工,每天都要在隧道里走几千个台阶到井下打炮眼,放炸药。爆破出来的矿石,由矿工放在卷扬机上装进矿车再输送到生产加工区,一车能装10多吨,昼夜不分地运输。之后产出的水银装上卡车,又走上11公里盘山路才能运输到丹寨县城。

●山谷里的汞矿全貌。

●在汞矿的门柱上依然留有“大跃进”时期的标语。

那隧道离杨世贵现在的住所大约两公里,由于常年荒废,如今地面坑洼不平,会有水滴忽然落下。隧道边,通往汞矿井下采掘区的巷道口已经被水泥墙永久封闭。里面原本有近百个矿洞,在地下延绵。

为此,这里聚集了来自全国的技术人员和工人,最多时有两万多人。上世纪六七十年代,产量是历史上最好的时期,近2000多万元的年产值成为当地财政的主要收入来源。附近的村寨还没有通电,在村民眼中,汞矿就像山里的一座灯火辉煌的城。在杨世贵记忆里,最热闹的时候就是在傍晚组织公放电影,周边村寨的人会走十几里路来看。

“那时候,很多人都想进汞矿,待遇好,有城市户口,周边寨子的姑娘都想嫁到汞矿。”杨世贵说。

●汞矿中的建筑慢慢被野草覆盖。

杨世贵和矿上工人谈过几段恋爱,但都失败了。他觉得自己没有口才,在女生面前不爱说话,平时工作后无聊,喜欢和朋友喝酒,“女孩也不喜欢这样的。”

1993年,通过媒人介绍,杨世贵和矿区邻寨的姑娘刘阿莲结婚了。“她是我的小学同学,当时我们都30多岁了,再不结婚就晚了。”杨世贵说,在矿山的工人子弟都想找本矿的人结婚生子,没人愿意和村寨的姑娘结婚,因为是农村户口。

在他眼中,哥哥和嫂子的爱情才是美满的。嫂子父亲是矿里的高干,住在杨世贵家隔壁,哥哥就从小和嫂子一起上学,自由恋爱,最后结婚。

●汞矿礼堂内部。

●左图:汞矿住宅区中依然保留着人们生活的痕迹。右图:汞矿礼堂中的座椅如今已经被拆掉。

杨世贵没有赶上汞矿繁荣的年代。22岁参加“接班”考试时,已经是矿里组织的最后一批,他被分配到高炉冶炼车间做锅炉工,不断添燃料,让炉子保持450~800℃的高温,每天这样8小时。待在“蒸笼”一样的车间里,他最多能拿到100多块工资,还有每天8毛钱高温补贴。

那时候汞矿资源逐渐枯竭,在杨世贵结婚前两年——1991年汞矿宣布停产。“全矿都不搞生产了,我们的车间靠着外面进的原材料在维持,但是工资有时会拖欠两三个月。”在他看来,虽然汞矿不景气,但毕竟矿是国家的,有保障。

杨世贵的父母退休后在汞矿附近的五里铺村开了一家小超市。杨世贵夫妻俩起初和他们住在一起,母亲把超市给了儿媳妇经营,每个月有不到300元的收入。杨世贵儿子出生后,他说除了留下在单位吃饭的钱,剩下的全交给妻子。

●走在汞矿隧道中的杨世贵。

●汞矿隧道中没有灯光,层层岩壁上依然留着工人在此工作的痕迹。

这份感情没有被妻子的家人看好,汞矿也逐渐在这个山谷里失去了原来的光彩。九十年代之后,村寨里的很多村民选择去广东福建打工,挣的钱要比汞矿工人多。“她家里的嫂子觉得我没本事,嫌我穷。我只能靠每个月工资吃饭,真不知道怎么能富。”

一个夏天,在燥热的车间里高强度工作了一晚上,杨世贵回家想让妻子买些肉来做。妻子没有动身,只和他说家里没有钱了。“我前一天才给了她我的工资。”杨世贵没说什么就进了屋。他不会为了一些小事和妻子吵架,但他知道这份感情在慢慢变淡。

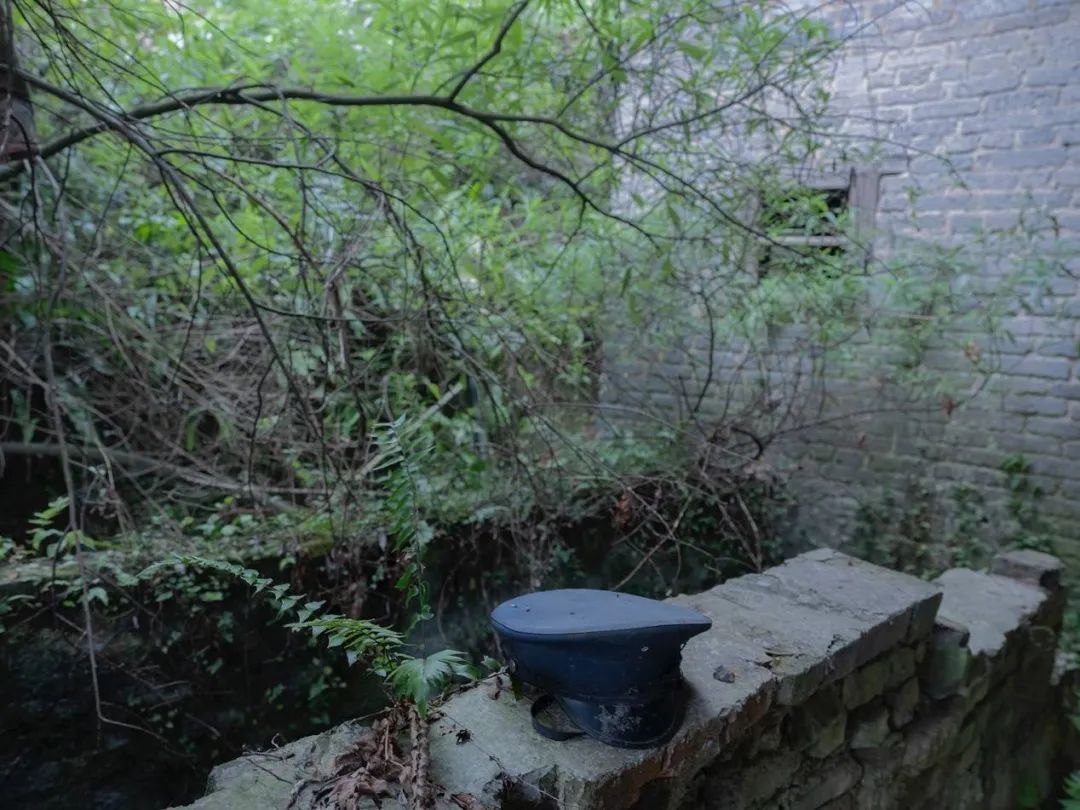

●在汞矿住宅楼中,遗弃的桌子上散落着玻璃碎片。

●遗落的帽子。

1995年,刘阿莲离开了家,只是留了一张纸条“我出去打工了”。那时候没有电话,她也没有给家里写过信。

杨世贵记得,妻子后来回过三次家,第一次是1996年杨世贵父亲去世;第二次是1997年她回来看孩子;最后一次是1998年5月,他们离婚。

那天刘阿莲站在家门口,没有进去。“娃娃才四岁,就没有缓和的余地吗?”杨世贵说。

刘阿莲态度坚决。最终,杨世贵还是在离婚协议书上签了字。刘阿莲想带孩子走,杨世贵不同意,两人最终大吵一架,上了法庭,最后抚养权判给了杨世贵。

●在汞矿住宅楼的墙上挂着没有照片的相框。

●住宅的厨房中,存放的筷子落满灰尘。

离婚前的那段时间,汞矿在进行人员分流,大部分人会被分派到贵州省其他矿区、单位,矿中只留下一少部分人。当时从来没离开过这里的杨世贵很想被分出去,起码换一个环境。

“如果我被分出去了,遇到好单位了,会不会离婚就不会发生了?”那时杨世贵反复地问自己。

事情并没有像杨世贵设想那样发展,当分流名单下发到车间那天,他看了很久,始终没有找到自己的名字。他去矿办公室问,得到的答案:一家只能分流一个人出去。当时被调回汞矿的大哥资历和工龄更高,所以矿里把这个名额给了他大哥。

分流的三个月里,每天都会有单位委派的搬家车队驶进矿区。很多工友离开前都去车间和杨世贵告别。“都走了,我结婚的时候他们都来吃酒,分出去后他们办事没给我说,我也没法去了,有一些朋友后来也去世了。”自那之后,留在汞矿的工人也陆续搬到了县城里,喧嚣了半个世纪的丹寨汞矿在1998年走向沉静。

●住宅楼中随风飘动的旧窗帘。

●被遗落的鞋子上挂满蛛网。

●厨房中散落在角落的饭碗。

后来,高炉冶炼车间承包给了私人。当时矿区的承包条件是必须要用原来矿区的老工人,矿区就保留了杨世贵的工作关系,一直到2013年车间因经营不善停产。

那年9月,杨世贵终于离开这里,去贵州的一家矿山去做工人。那是他第一次出去工作,也是到得最远的地方。在矿场每天工资60块钱,包吃住,后来因为操作不慎,他把切割机弄坏了,干了两个月就被辞退了。他觉得自己一辈子在大山里,对外界不了解,也没有其他技能找工作。

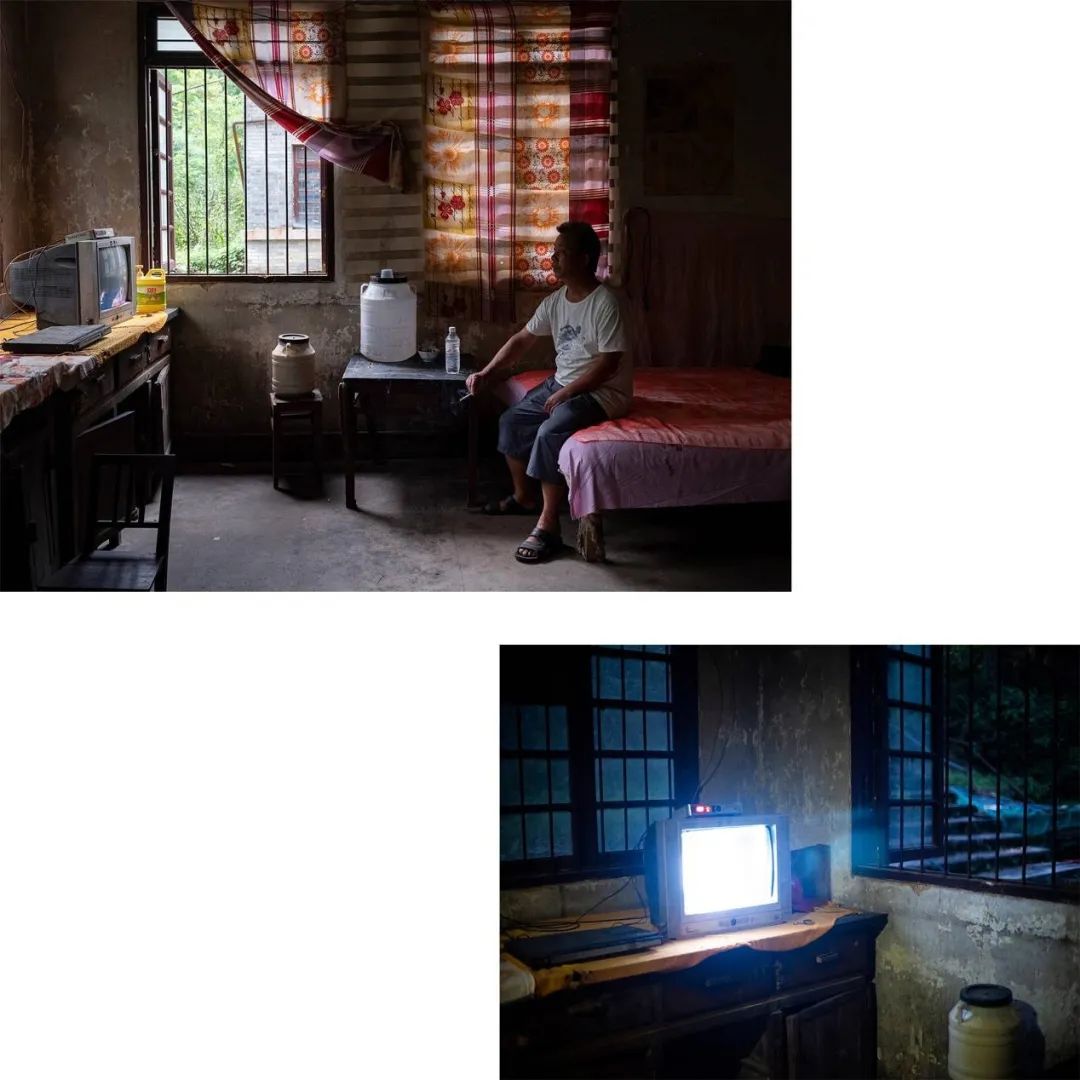

“当时儿子刚考上大学,每个月生活费要1000元,母亲也上了岁数,需要照顾,矿里领导知道我的情况就安排我守矿。”不到一年,杨世贵又回到矿里,看着办公楼里还没调走的工人档案,每个月工资1500元 ,2020年后工资涨到3000元。除了每周会回县城看一次母亲,他几乎不会离开矿区。

住所是办公室改建的,30平米的房间阴暗、潮湿,老式办公桌上摆放着一台旧电视,杨世贵平时就用它来消磨时间。角落里有辆摩托车,是儿子给他买的,让他每天去巡查时用。但杨世贵除了去县城,平日都不舍得开,担心矿区的碎石路会磨坏了轮胎。

儿子在2017年本科毕业后回到丹寨,在县城一所中学当数学老师,工作两年后又考上了研究生。以前在车间工作时,杨世贵无心照顾儿子,儿子从小跟着奶奶一起长大,如今他计划把守矿的钱攒下来给儿子结婚用。

可儿子未来打算去深圳工作,杨世贵想到自己在山里一辈子,还是在外面见识多,没好再劝他回来当老师。前不久,有从深圳自驾旅行的一家三口经过这里,杨世贵聊起来才知道,“在那边买房子首付要上百万,哪交得起啊。”杨世贵觉得父子关系总不太亲密,但是心里都惦记着对方,只是不懂表达,有时给儿子打电话,聊上几句也就挂断了。

杨世贵依然过着精打细算的生活,在办公楼后种了一片菜地,还在一个废弃的水槽养了鱼,每月不超过500块钱。这里的生活单调且漫长,他会计算每天在矿区巡察时自己走了多少公里,偶尔去村里的朋友家讨酒回来喝。

●杨世贵在摘芸豆作为晚饭。

●杨世贵手中的烟。

五年前,杨世贵查出高血压,经常头晕,有时眼前突然发黑,什么也看不见,索性也戒了酒。他觉得自己就像矿区里的房子一样逐渐变老。

现在每到傍晚,他就拿着一个小板凳坐在办公楼前,看着门前的树一直到天黑,会想自己在这里经历的很多事情:小时候和哥哥去发电站捡焦煤,如果自己当了兵现在会是什么样的生活,还有那段短暂的婚姻……

他说离婚后试着相处过个对象,当时对方想要和他生孩子,可他想,那时计划生育管得严,如果超生就要被罚钱和开除,没处多久也就分手了。也有村里的朋友给他介绍离婚带孩子的本地人,杨世贵觉得会亏待自己的儿子又回绝了。

“我想把娃娃盘出来以后,有合适的就找一个,没有自己就单身到底了。”以前春秋季节,都会有曾经在汞矿工作过的老人回来走一走,杨世贵觉得亲切。最近两年,回来的老人也越来越少。

最近,杨世贵听说汞矿的遗址要交给政府作为旅游开发,“可能在这也待不了多久了。”