经历了疫情、泥石流后,他们又遭遇了地震

你们为我们付出,我们也付出一点心意。

撰文 | 撰文 彭宁铃 刘瀚琳

《看天下》杂志原创出品

“轰轰轰”,对面七八块山塌了,背面山上的土墙房倒塌,灰冲得老高,“山崩地裂,响得,抖得,太吓人了。”9月6日,四川雅安市石棉县新民乡一名居民回忆前一天地震时的场景,依然感到后怕,“我第一次想搬到城里去住。”

9月5日,12时52分,四川甘孜州泸定县发生6.8级地震。据通报,截至8日12时,地震已造成88人遇难,其中甘孜州遇难50人,雅安市36人,另有35人失联。

本刊多次致电灾区的多位居民,电话经常显示无法接通。

王岗坪乡一位酒店老板匆匆说道,地震后一度没有电,信号时有时无,酒店临时做了紧急避难所,尚无人员伤亡。所有食材和客房都给员工提供,基本物资能够保证。

7日,草科乡一家餐饮店工作人员透过断断续续的电话告诉本刊,草科离震中较近,“这次(感觉上)比汶川(地震)严重多了”。当地前不久还发生了泥石流,此次也发生山体倒塌,阻断了道路,物资进入草科需凭直升机送入,比较缺食物和被子。

以下是灾区几位民众的讲述:

01

草科乡,餐饮店工作人员:

有些救援人员只能扯纸箱垫着睡

我在草科做餐饮。地震来时,我正在一楼给人准备饭菜,手机收到了预警,但只有几秒钟地震就来了,根本反应不过来。我们离地震中心太近。

从屋里跑出来,外面山崩地裂,到处都是灰尘,山上全部在冒烟,有些地方连续垮了差不多一个小时。山上的石头房、土房子基本都塌了。微信群还有乡亲拍到整座山塌掉,街道裂了很大的口子。我家房子也裂了缝,但门前是街道,没有那么严重。

乡政府工作人员让我们撤离,告诉村民不能回家,因为所有房子都是危房,余震也很多。他们说,“东西都不重要,保证人身安全才是第一”。

我们就在空旷的地方避险,山上房子倒塌了,村干部还组织了人员到处找人。

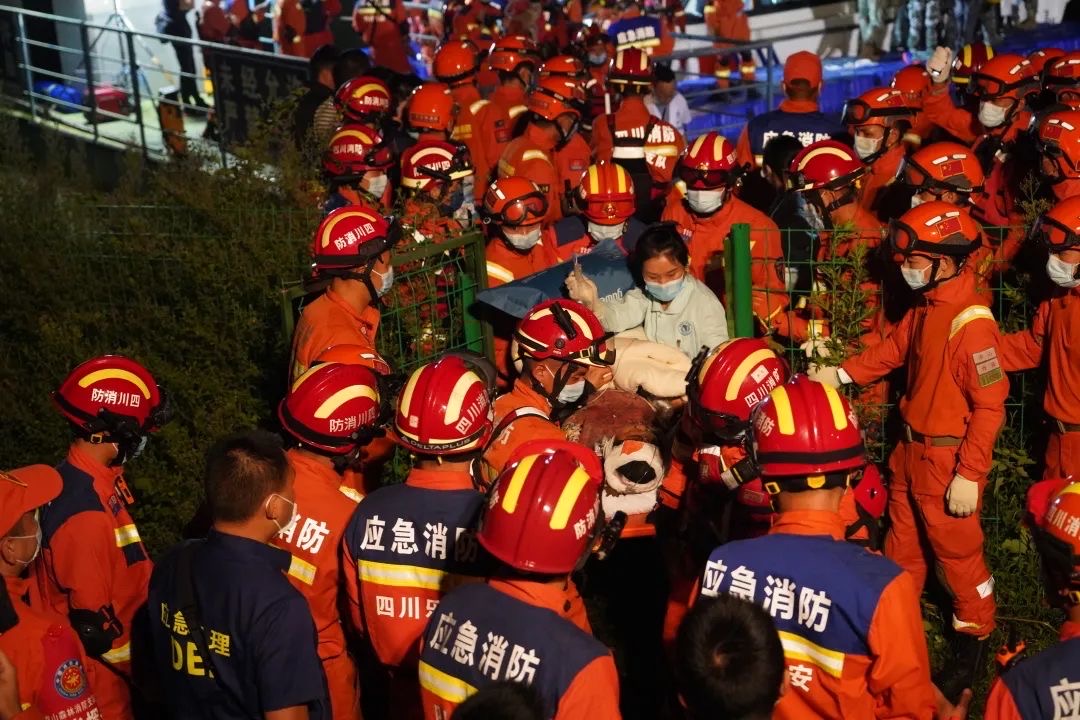

● 2022年9月5日晚,四川甘孜,雅安消防支队在新民乡码头,利用舟艇与多方救援力量一起进行伤员转运和救援力量输送工作。(@视觉中国 图)

救援人员6日一早就来了,有几百人。我们受伤的人有,死亡的也有,失联的也有,受伤的昨天直升机已经运出去了。失联的今天(7日)已经上山去搜寻了,但还不知道是什么情况。

这里老年人和小孩比较多,村里年轻人都出去了,大家把帐篷搭起来,有些老人、带娃娃的需要床,我们离家近,也年轻,就把帐篷留给老人住,我们就在自己车里睡了几晚。

小学娃娃全部在学校里,很安全,老师把他们照顾得很好,操场里全部搭的帐篷,还给他们做小游戏,缓解他们的情绪。

我有两个孩子,都在县城读书,他们没事。我们这边有一家公司有一台卫星电话,地震当天下午到晚上,他们说可以免费提供给我们,打电话出去报平安,我们就排着队,打了电话,报平安。

一开始没有水电,前两天抢修了,大家手机能打电话,但还没有电,信号也断断续续的,只能在乡政府这一块,离远一点没信号。听说有乡村现在还网不通、电不通、水不通。

现在最缺的应该是棉被。昨晚(6日)救援人员十一点半才回来,被子不够,有些救援人员只能扯了矿泉水纸箱垫着睡。

吃的东西也缺。我们安置点就在乡政府坝子里,地震后乡政府说所有米面都不能卖,全部由乡政府统一调配,大家统一在坝子里吃饭。

最开始缺米、缺油、缺菜,都是去当地农户地里刨点瓜、土豆,自己家有些还能拿出来的东西,又赶快回去找一点,大家一起“斗(合)着煮饭吃”,互相支援嘛。今天直升飞机把大米都给我们运来了,好些了。

前两天,这个村只有一个安置点,加外来的救援人员,大概八九百人左右,做饭比较麻烦。人太多了,村上储备的大锅大灶全被地震埋了,做不出来。今天每个地方分了几小队,去其他地方做了。

水也是问题。我们天天拉水来做饭,是以前几家人合起来建的水池子,有些没受损,还有点水,我们就找推车和三轮车去拉。来回一趟七八分钟,但水都很小,接一桶就要20来分钟。大家都节约,洗脸、刷牙都不行。

差不多半个月前,我们还遭遇了泥石流,大概离这里20公里的地方,刚刚把路抢通,又落了一座山下来,还没抢(修),现在又遭地震了。

02

新民乡,商户:

“第一次想去城里买房住”

地震来的时候,太吓人了。

当时我在街上坝坝里摆了一个炸洋芋(土豆)摊子,还有三四个客人在吃东西,突然就地震了,对面山崩地裂,塌了七八坨,背面山上土墙房也倒了,灰冲得老高,我们说天,肯定哪家房子糟了。

我的摊位就在坝子里,第一反应是跟着人群跑了。

灾难面前还是有点吓人的。也有人死了。我同学的妈妈住土墙房,就在这次去世了。

不过这里的应急还可以,差不多半小时,救援人员就来了。

● 2022年9月9日,四川泸定,抢险人员驾驶挖掘机在绝壁上抢修磨西镇前往海螺沟景区的道路。(@视觉中国 图)

这天下午我们一直在坝子上,村上喊不要回去,有余震。我炸洋芋卖嘛,消防、交警他们只要吃,都是免费的。他们说我是小本生意(要给钱),我说他们也是为了我们在第一线的,你们为我们付出,我们也付出一点心意。

我们这的草场坝搭的全部是帐篷,晚上睡觉,年轻的先不考虑,先满足老人小孩。

5号晚上,余震来过三回,最后一回应该过了五点,有点厉害,我都想马上跑,我妈说不跑都可以,就没跑,摇了一下就没摇了。

7号凌晨两点四十三,余震有点吓人,我们回家睡觉的都跑出来了,在外面待了一晚上。听说有4.1级,有家土墙房子又垮了,里面没人,就没人员伤亡。

我们是在坝子里吃饭,乡镇上有十几个大锅,政府组织我们在那煮稀饭、面条。我们乡镇上什么都有,没缺吃的。

我今年35岁,一直住在这里,对地震的印象还是从“5.12”汶川地震开始的,小时候都没感觉到。“5.12”地震我在城里,还怀着小孩,当时都没想到跑,家里东西掉了我还去捡,幸好没事。

但我感觉(那次)都没这次凶,这次地震“轰轰轰”,响得,抖得,只有几十秒,听说震中心在磨西,离我们几十公里,太近了,时间长了我们可能都要遭。“5.12”我都没有想搬走,这次我想把房子卖了,去城里买套房子住。

我们这靠山,现在又在挖矿,还有个水库,一旦地震太大,山垮下来,根本就没有命。还是害怕。

03

海螺沟,00后酒吧经营者:刚看到久违的日照雪山酒店就在我身后倒下

地震发生的时候是9月5日的中午12点52分,我记得很清楚。我每天12点半都会出门来遛狗,顺便做个核酸。那天感觉格外累,我还是努力挣扎着起来,想着做个核酸吧,然后牙没刷、脸没洗就牵着狗走到了街上。

这条街三面环山,记得那天中午海螺沟雪山上刚好下了雪。经过一个炎热的夏天,所有的雪山都重现了。我们已经好久没看到雪山了,天呐好美!我拿起手机,就沉浸在喜悦里,还跟我爸妈说,我们这儿又能看到雪山了。

就在这时候,小狗突然就一惊一乍的。我以为它是看到周围有小猫小狗,怕它跟人家打架,还想着把它往路边拉。走着走着,突然就站不稳了,我感觉眼前的画面都是糊的。当时我就站在一家酒店的屋檐下,我的狗劲儿很大,它拉着我往外面走,对面是只有一层的公共厕所。

刚走出两、三米,背后那个酒店楼顶的瓦片“唰”地一下就掉了下来,然后酒店就直接塌了。到处都是灰尘,整个磨西老街什么都看不到了。这家酒店一共6层楼,一层当时就被压扁了。

这家酒店离我的住处就15、20米左右。如果我再赖会儿床,情况可能会很糟糕。后来我回到屋里,里面的家具全部都倒了,柜子倒了,沙发、床都挪位了,楼梯也裂开了。

● 地震后,海螺沟幼儿园墙已垮塌,受访者供图

现在磨西老街两边全部成了危房。我经营的那间酒吧差不多40、50平方米左右,墙面裂开了,二楼的瓦也掉了,本来想进去拿点东西,门已经打不开了,可能压到变形了。

我们这条街对面,有一家酒吧的大姐就是当地人,她们家就在大渡河边的沟渠间,有点像在悬崖边上,地震后她整个房子都没了。

在这里,很多房子一楼都是火墙或者石头墙,大家自己垒上去的。外面又加了一些木装饰,用木头围着。后来又有多次余震,老街边的房子,有一些一层越斜越严重,分分钟都可能会倒的那种状态。

我有一个朋友的民宿,有5、6层高,可能当初一楼地基没打稳,楼顶又太重,倾斜得非常严重,每天路过看到都发现它越来越斜,摇摇欲坠。

● 当地民宿楼体出现倾斜。受访者供图

听朋友说,这个客栈刚被他转手,接手的人还没开始营业。这边的旅游业基本都是靠外地人租店经营撑起来的,他们都是自己花钱装修。目前房子塌了,苦了当地人,也苦了这些在这边投入了半辈子心血的人。

我不是当地人,是从湖南来的。之前做过教育,又做过直播。我性格比较开朗,喜欢跟人接触。而做直播,每天面对镜头,工作强度高但接触不到现实生活中的人,于是就想干脆经营个店面。

去年夏天,我来海螺沟玩,这边有个老板就跟我说,他可以投资,让我帮他经营这家店,我就留下来了。

到现在也就一年时间。海螺沟的空气让人觉得舒服,1000多米的海拔,三面都是雪山,每天起床能看到日照雪山,感觉特别治愈。这里又是在318国道起点,来来往往都是游客。我遇到很多人,听他们的故事,但又不用产生太多交集,很喜欢这种简单的生活。

我还记得来到这里第一天看到的样子,那时候从湖南到这边还不需要核酸证明。老街特别热闹,人来人往,每天街上都是人挤人的状态。后来因为疫情,人越来越少,关闭的商店越来越多。这里的店铺主要还是依赖游客。

疫情一波接一波,总是没有客人,我也打算今年就走了。但这两个月毕竟是旺季,我就想再等等,等疫情稍微好一点再回去,没想到就等来了地震。

老板花出去的钱到现在还没有挣回来,地震之后,这边的房子肯定会被全部推掉。想要恢复原貌,估计也得再建两年。

本来地震那天,看到日照雪山,还感觉内心充满了希望,但突然一切都被毁掉,全部都被灰淹没了,什么都看不到。这种感觉,只有自己经历了才懂。

这已经不是我第一次经历地震了。上一次地震是6月1日(四川雅安芦山地震,6.1级),我住的地方在三楼,墙裂开了,我在屋里,那种恐惧比这一次更强烈。房子是木质的,晃得人站都站不稳,长这么大第一次经历这么严重的情况,以前顶多是床在摇晃。

当时,跑也不是,不跑也不是。跑的话,怕被压在底下;不跑的话,我又在楼顶。这种木房子屋顶也是瓦片,就很容易被打伤。当时震完,我的手一直在抖。晚上躺在床上,身体也一直在抖,根本睡不着。

到这一次地震,我已经感觉淡定了很多。作为一个外地人,已经很幸运了。毕竟,我随时可以离开这个地方,但这里的人呢?

当时老街旁边就是个幼儿园,离坍塌的酒店不远。酒店塌下来的时候,全是烟尘。后来我就看到有三四十个人,有的人鞋都没穿,就往幼儿园里冲,站都站不稳,边哭边跑冲向自己的孩子。后来,我看到幼儿园操场的院墙垮了,倒在了那些游乐设施上。还好,当时孩子们都在睡觉,不然肯定有伤亡。

还有一个认识的朋友,地震的时候,他奶奶在上厕所,被倒下来的房子压住,人就没了。也有一些人,每天看他们笑嘻嘻的,家说没就没。那天,大家开始搭帐篷,我也随着人群去了广场上,看到那种有一米八多的大个子男生,边吃泡面,边擦眼泪,感觉真的很复杂。

这两天我联系了车,决定离开这里。差不多两天能到家。现在余震不断,天又下起了雨,山还一直在滑坡。一些认识的当地朋友则往灾区冲,去参与救灾。

我想,我肯定还会再回来看看的,毕竟在这里经历的事情太多,感觉这辈子该经历的都经历了,还见过了最美的雪山。真是为这个美丽的海螺沟惋惜,用心经营的小店也进不去了,下次再见,我希望这是更美的海螺沟。

===================================================================

主动退学的博士生们

对学历的狂热,使得博士硕士报考人数连年暴涨,门槛也一路抬高。眼下,却有部分博士生主动放弃学业,他们聚集在网络小组彼此取暖,其中一个群组成员就超过26000人。在追逐学历的大潮中,他们是逆行者。

博士生退学

“您确定要退学吗?”

高原望着电脑屏幕上弹出的红色字框,迟疑了一下,脑中挤满了过去半年的所有考虑:专业、学历、找工作。最终,他点击了灰色的“确定”键,结束了长期困扰他的难题。

走完线上退学流程后,他归还了学校分发的电脑,给导师发了一封表示感谢的邮件。那是2017年的春天,高原按下了求学生涯的暂停键,当时距离他读博入学不过才六个月时间。

高原博士就读于大湾区一所大学,专业是生物医学工程。入学前他得知导师擅长的是交叉学科的研究,对专业背景要求不高,因此对接下来的学习并未过多忧虑。没料到,博士专业细分后,跨度超出预期,每天都在钻研微观尺度的生物学实验,令高原感到很难适应。此前他并没有生物学专业的基础,很多对该领域的学生来说是常识性的知识,他却需要重新学。

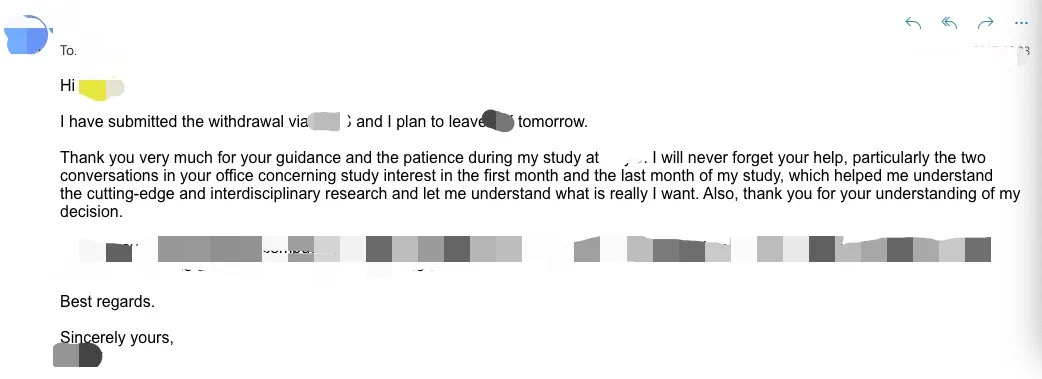

图 | 高原退学时给导师发的邮件

这不是高原第一次想到退学,早在入学之初,他就为导师分派的课题感到为难,几度进行不下去。高原博士导师的课题组从事的研究为前沿交叉学科,横跨机械、生物、化学、计算机等专业,这些对于化工专业出身的高原是全新的领域。导师劝解高原,”你到底是不感兴趣还是走不出舒适区?你现在对课题还不够了解,怎么就确认自己不感兴趣?”导师认为,博士的研究方向未必是将来的就业方向,更重要的是系统性地培养学习和研究的方法。

高原博士导师名下只有两名博士生,他读博拿到了全额奖学金,每月能领取13700多元人民币,这足以支撑他的房租和生活开支。他明白,若退学可能会影响导师的研究进展,何况自己还占用了研究经费和奖学金名额。巨大的心理负担下,高原常常失眠到凌晨四五点。

家人的不解也给高原带来无形的压力。他出生在西南一座小城市,整个家族里属他学历最高,全家人都以他为傲。得知儿子想退学,父母的反应强烈,“好好的博士,说不读就不读了?”当高原提出退学后想申请国外的学校时,母亲更是坐不住了:“你有多大能力,还想去国外念书?”

2017年的圣诞节聚会上,高原向同门倾诉了自己的苦恼,原以为对方会像其他人一样劝他坚持,却得到了意想不到的回答:“其实退学和辞职一样正常,做不下去还是退学好一点。”高原听后豁然开朗,“做什么都比在这里耗下去好啊。”

三个月后,他正式提出退学,这一次导师没有再阻拦,并且表示理解和祝福。他这才明白,当初导师并不是反对他退学,而是提醒他要理智地做决定。

图 | 高原导师的回复

随着我国高等教育的发展,博士教育作为象牙塔尖的存在,承担着培养高层次创新人才的使命,在严苛的招生标准下,博士依旧是稀缺人才。根据教育部的数据,截至2022年我国累计被授予博士学位者约94.53万人,人口占比不足万分之七,远低于发达国家水平。

与此同时,在学业和科研压力之下,博士生顺利毕业成为一个难题,延期毕业成普遍现象,部分高校甚至有四至六成的博士生无法按期毕业。2015-2018年间,我国博士生招生人数逐年增加,但毕业人数整体呈现下降趋势。

2021年8月,华妍开始攻读生物学博士,三个月后便对传统的生物实验研究方法产生了质疑。经过一番思索,她决定转去本学院的生物信息方向,该方向的研究方法在她看来很科学,“写代码、制图、数据分析、方案实施,每一步都有迹可循。”接下来的一个月,她陆陆续续联系了五位导师,结果并不理想。

第一次,老师告诉她:“你没有生物信息的相关经验,无法接收。”第二次,老师表示担心她的精神状况,找她来是想开导她。第三次华妍找到一位外籍老师,对方以“没有余力带好学生”为由拒绝了她。第四次,年轻的老师一开始对华妍大加赞赏,还直言“明天就可以转过来”,一周后却杳无音信。最后一次,一位老教师答应接收华妍,但华妍的导师不肯放人。

找不到出口的华妍心态逐渐失控,被诊断出重度抑郁和轻度躁狂。她跑去询问导师,得知对方的意思是“转专业等于背叛师门”。学期刚过半就想换专业,导师认为华妍早有预谋,只是拿自己当跳板。无奈之下,华妍办理了休学,当时还想给自己留条后路,后来再也不想回去了,被校方视为自动退学。

图 | 华妍办理休学后收到的材料

沈扬逸是位两度退学的博士生,相比于其他人的瞻前顾后,他展现出了超常的轻松。考北大落榜后,他进入一所985高校攻读政治学博士,这所学校的综合排名不及他的硕士学校,为此他一直无法释怀。读博第二年,沈扬逸决定退学,追逐他心中更好的学校。在他看来,提升学历价值很有必要。然而,第二次读博沈扬逸依然没坚持下去,这次是因为专业课程内容离预期太远。

退学的代价显而易见。博士退学前不久,曾有高校向他伸来橄榄枝:“你毕业了,来我们学校直接入职。”这份工作待遇不菲,年薪三十万和新一线城市的一套房,如果沈扬逸当时答应,“基本上属于人生赢家了。”

网络小组“博士,退学了嘛?”聚集了超过26000人,不少人分享读博期间主动退学的经历以及犹豫是否要退学的困惑,日常科研中的困难、发表论文的压力、专业领域的研究方向等,成为博士生主动退学的主要原因。在如今博士硕士报考热潮中,退出的博士生们是一群逆行者。

通往象牙塔尖

高原本科就读于一所双非学校的制药工程专业,那时他就对本专业的就业前景感到担忧,“对口的工作主要是去制药厂,或者去做药剂师和医药代表,待遇增长和晋升空间不是很大”。为了扩大就业优势,高原决定提升学历,选择一门更好就业的专业,他最终考上一所211大学的化学工程专业研究生。

硕士毕业后,高原信心满满地走进人才市场,却并没得到几年前预想的回馈。在面试了20多次以后,他只收到了4份offer,其中三份都跟专业不对口。高原不愿轻易改行,“否则这么多年不是白学了吗?”

“如果当下没有选择,就去创造更多的选择。”读博成了高原改变命运的希望,在他看来,博士毕业生的就业路径无疑更宽,大学教职、科学研究以及公司研发岗位等,都是更高学历才可能换来的工作。

向硕士导师咨询后,高原决定申请大湾区的大学,曾在知名英文期刊发表过论文是他的优势。只用了两个月,高原就成功申请到该校,期间没有笔试。相比之下,内地考博一般都需要经历笔试和面试,准备时间需要一年左右。

博士申请面试时,高原得知导师团队从事的是交叉学科研究,对专业背景并没有很高的要求,入学后不断学习才最重要。直到开学前,高原的博士课题都未确定下来。没想到,这竟成为他日后退学埋下了隐患。

与本硕生不同,博士生往往需要承担创新性突破的期待。然而,许多人直到走上学术或科研的道路后,才发现并不是每个人都适合这条路。

入学后,导师交给高原一个相当前沿的课题,两个人都没有太多经验,只能“摸着石头过河”,琢磨了几个月,进度却很缓慢。无望的感觉渐渐从高原内心升起,“花两三年时间去做实验,还不确定会不会有好结果,如果毕业了还没有成就,是很挫败的。”

抱着及时止损的想法,高原决定退学,并且希望手续办理得越快越好,“盲目读博就是一个错误,不能一错再错。”

图 | 高原离开前坐了一趟末班车

高原面临的课题压力并非个例。高校对博士生在校期间发表的SCI数量和级别的要求历来严苛,过去十几年来,不断有高校将博士生基本学制由 3 年延长至 4 年,并且实行弹性学制,目的是让学生有更充足的时间做更有质量的研究,以提高博士研究生的质量。与此同时,博士最长有效修业年限由 8 年改为 6 年,超期就将面临被清退的风险,严进严出之下,博士毕业的难度进一步加大。

随着相关政策的发布,自 2019 年来,已经有近 30 所高校公布了超过 1300 名硕博研究生的退学名单,其中包括清华大学、复旦大学、中国人民大学等知名高校。

读博退学的路上,华妍并不是走到最后才幡然醒悟。早在本科时期,她就产生过放弃本专业的想法,但为了考研考博,她选择忍耐。

自从误打误撞进入生物学专业,华妍在这个自己并不喜欢的专业一忍就是七年。当初填报高考志愿,生物学只是华妍的最末志愿,被录取完全出乎意料。本科期间,她一直想转去机械专业,但需要兼顾两个专业的学习,辛苦折腾半年后,华妍最终止步。

中国很多高校对转专业都有严苛的条件,要求GPA达到年级前30%。考研名师张雪峰曾吐槽道:“转专业的要求居然是把本专业学好,如果我能学得好,为什么要转?”

眼看转专业行不通,华研开始筹备跨专业考研。参加考研夏令营的前一天,她才得知心仪的专业将增设两门专业课,可剩下的时间已经来不及从头学起。她立刻调整目标转考农学,最终遗憾落榜。折腾了一圈,华妍还是被调剂回生物学专业,研究生三年只好继续泡在实验里,期间对专业的抵触情绪与日俱增。

研究生毕业后,华妍没有找到满意的工作,她决定继续读博。原本,华妍想申请去北欧读生态学,先后联系了70多位教授,但突如其来的疫情打断了她的计划。情急之下,她将视野转向港澳地区,基于国内的申请制度,转专业无疑不现实,她不得不再次选择生物学。

妥协无助于解决内心的彷徨,长期积累的不甘终于在读博期间爆发。实验频繁失败,令华妍倍感挫败。传统生物学的研究方法在华妍看来如同一门玄学,试剂的用量、批次、手法稍有误差,结果都会出错,这种不确定性极大地打击了她学习的积极性。况且,由于本硕期间对专业知识的厌烦及忽视,她的基础知识相比其他人薄弱太多,再想弥补已经来不及。“这意味着对实验原理的陌生,做实验时会格外缓慢和生疏”,华妍说。

象牙塔里的孤独也令她难以承受。实验室里形成一种997的风气,晚上不到九点没有人走。有时导师凌晨一两点还在群里询问进度,半夜赶回实验室也是常事。 在这样的氛围下,华妍的生活几乎被文献和实验填满。

图 | 华妍原本想象着学习与生活“双修”

某天早上醒来后,一个想法冒出脑海:“要不换导师吧。” 这是华妍读博的第四个月,她着手准备换专业。努力无果后,华妍办了休学手续,最后被校方视为自动退学。

对博士研究课题的预期偏差,也同样是沈扬逸的困惑。从985高校退学后,沈扬逸考入国内top4的高校,入学前他嘱咐自己,这次一定要完成学业。两年后,出乎所有人的预料,他再次主动退学了。

那时读博已经第二年,沈扬逸的论文开题报告却迟迟无法通过,他不知道该如何推进这门“过于枯燥”的课程。相比于第一次读博的政治学专业,思想政治教育的程式化教育令他感到难以适应。“政治学的很多理论都能在生活中找到参照,比如我经过一个社区,就会想到社区最初的样子和发展的历程,这很有意思。但思想政治教育侧重点在教育上,内容远不及政治学丰富。”

沈扬逸向导师反映了自己的困惑,导师表示“毕业不是问题”,甚至直言有一个清华的交流名额正在考虑他。沈扬逸最终还是决定退学,他无法想象在这个专业继续走下去会通向哪里。

压垮沈扬逸的最后一根稻草,是象牙塔里明争暗斗的风气。为了争夺一个学生组织的职位,他的师兄弟尽显凌厉手腕,先是联合上一任主席打击竞争者,落败后又放出录音声称自己是被逼的。沈扬逸看着这群平时与自己交好的人互相反目,感到不寒而栗,“又不涉及实际利益,有什么好争的?”他决定及时抽身,“保不齐哪天就轮到我了。”

后退也可以前进

2021年1月,华妍刚办完休学手续后,恰逢港澳新一轮疫情爆发,她只好回到山东家乡。放空的日子里,她和老朋友聚会,做一些兼职,终于获得一些久违的正面反馈。

现实的压力还是席卷而来。父母担心她的未来,总是劝她考公务员,华妍想尽快摆脱这种状态,开始努力找工作。四个月的时间,投了100多份简历,面试了不少公司。

一开始,华妍很担心HR询问退学经历,怕被认为是没有毅力的表现,后来发现没人关心这个问题。她甚至开始主动提起此事,“毕竟读博的人少,退学的人更少,这也是难得的勇气和经历。”最终华妍找到一份还算清闲的科研工作,是她之前很想从事的生态行业,每天中午还能抽空回家看会儿书。为了充分利用空闲时间,她还同时做了五份线上兼职。

在华妍的人生清单中,博士学位仍然占据重要的位置。身边的朋友几乎都是博士,无形中形成一种压力,“硕士实验室十几个人里,只有三个人没读博士”,对于高精尖学科的学生,不深造几乎很难从事开发岗的工作。华妍计划工作几年后再去国外读计算机或数学相关专业,甚至愿意从本科开始学习。按照她的计划,博士毕业时自己35岁,那时她就可以宣布:“这次我不是肄业博士了!”

自2017年退学后,很长一段时间,高原都不愿提及和退学相关的事情。虽然他不认为这是一次失败,“但也不是值得骄傲的事情。”他甚至不愿意再打开在学校时使用的邮箱,读博时的相关资料也一起尘封起来。

直到新冠疫情爆发后,他重新联系上读博时的朋友,在交谈中逐渐释怀,又找回了曾经的邮箱密码,“没准以后可以用上,就像这段经历,在我的人生中也是有价值的。”

退学后,高原一直在积极申请国外的博士,最终将目标锁定为澳大利亚一所大学的冶金专业。澳大利亚采矿业发达,该校的冶金专业排名常年靠前,毕业后就业选择很多。第一次读博时全英文沟通的环境,为他高分通过雅思考试助力不少。

入学之前,高原就听说澳洲科研压力远不及国内,但其节奏之慢还是超出了他的预料。读博第一年,他和导师联系的次数屈指可数,明确的任务只是写一篇综述和寻找矿石原材料,他靠年末几个月就完成了任务。一位同门曾需要寻找南美洲的一处矿石的材料,结果走手续和运输花了整整一年才送到实验室。

2021年博士毕业后,高原一直在澳洲的高校做研究,日子像被拉慢了倍速,早上九、十点上班,下午三、四点就能走。高原担心自己在国外会变得懒散,“我才30出头,还是要拼一拼。”他打算明年回国,预计可以拿到国内相关行业很好的offer,这让他觉得“这些年的折腾很值得。”

第二次博士退学后,沈扬逸开始着手找工作。恰逢华南一所二本高校正在晋升一本,需要扩招教师队伍,校方将原本只招收博士的标准放宽到硕士,沈扬逸刚好符合。任教的日子里,年轻一代的思维方式和生活态度很打动他,“一杯奶茶、一件新衣服都能让他们开心”,这让他开始反思自己,“从前总是忧国忧民,不关注眼前的幸福”,他发现人生其实可以很轻盈。

教书刚一年,疫情爆发了,沈扬逸有了新的想法,“人生苦短,要多走走看看。”他只身一人前往欧洲,开启了走走停停的旅居生活,不再找正式工作,偶尔靠教中文赚点外快。

图 | 沈扬逸在欧洲旅居

两年里,沈扬逸走遍了欧洲,他最喜欢西班牙的马德里,当地人闲适的人生态度令他向往。一次,他在当地超市买东西,临到付款时背包怎么也拉不开,背后还排着很长的队,他感到十分难堪和愧疚。但收银员不仅没有表现出不耐烦,还十分好奇地观察他的背包,之后直接上手帮忙,队伍中也没有人催他。

旅程中,沈扬逸渐渐明白一个道理——人生不该设限,“读万卷书、行万里路,都是获取知识的方式”。

*文中部分受访者信息有模糊处理