凤凰深调|600个包裹围困:一个独居老人的孤独和尊严

凤凰网原创

刘玲的晚年景况也许是特殊的,但像她一样面临“孤独终老”的独居老人确实越来越多,他们的生活困境也逐渐浮现在公众面前。

本文系凤凰深调工作室原创稿件。为保护受访人隐私,文中姓名均为化名,文中图片来自视觉中国。

主编|黎雨一

=================================================================

当一个海岛停摆45天

文丨谢顿

编辑丨周航

过去的一周,涠洲岛上的民宿老板刘悦发现,周边的同行又倒闭三家。以往有人离开,大家会聚在一起,就着海鲜和啤酒,做最后的告别,再狠狠吐槽一下岛上生意难做。但最近一个多月,散伙饭却是很久没吃过了。理由很简单:“因为大家都没钱了,吃不起。”

小岛离北海市大概50公里,完全靠海吃饭,对岛上的商家和民宿老板们来说,风景最美的暑期是一年中最重要的日子,能不能赚回一整年的房租就看这两个月。

今年人们很不走运。7月12日,北海发现一例新增病例,两天后,7月14日,新增无症状感染者达到了161例,同日,北海市涠洲岛旅游区疫情防控指挥部发布通知,暂停接待游客上岛。

刘悦很平静。类似的事情她经历过多回了。就在今年的五一假期前,北海也出现了一例确诊病例,不过很快得到了控制。宣布封岛时,刘悦的民宿里还有三四十个客人,几乎住满。她将客人们一个个送上离岛的游轮,盘算着封岛可能持续一周,最多两星期。即便7月没了,还有整个8月。

涠洲岛上一直没出现病例,一个多月的时间里,岛民、商家、民宿老板总共做了9轮核酸筛查,岛上的新增病例始终为0。但北海市区的新增病例持续增加,日子一天天数下去,岛上游客数量是0,所有商家的当月流水同样为0。

刘悦也从一开始的平静,到焦虑,再逐渐麻木。岛上的物资运送全靠船舶,封岛后,刘悦说,岛外的物资船只来过两次。岛上许多人家都种地,养家禽,基本能做到自给自足。只是肉越来越贵,从疫情前的20几块一斤涨到35元。没有收入,刘悦也不舍得花钱买肉,“每天吃地里的红薯叶和空心菜,吃得有点发绿。”

除此之外,也没有什么难以忍受的问题。只在封岛近一个月时,岛上的酒店、民宿从业人员接到通知,需要自费进行核酸检测,一周两次。刘悦不理解,岛上一个游客都没有,哪来风险呢,她在社交平台上发文质问,文章被转发了上千次。第二天,他们又接到通知,暂停营业的酒店民宿从业人员无需自费进行核酸检测。

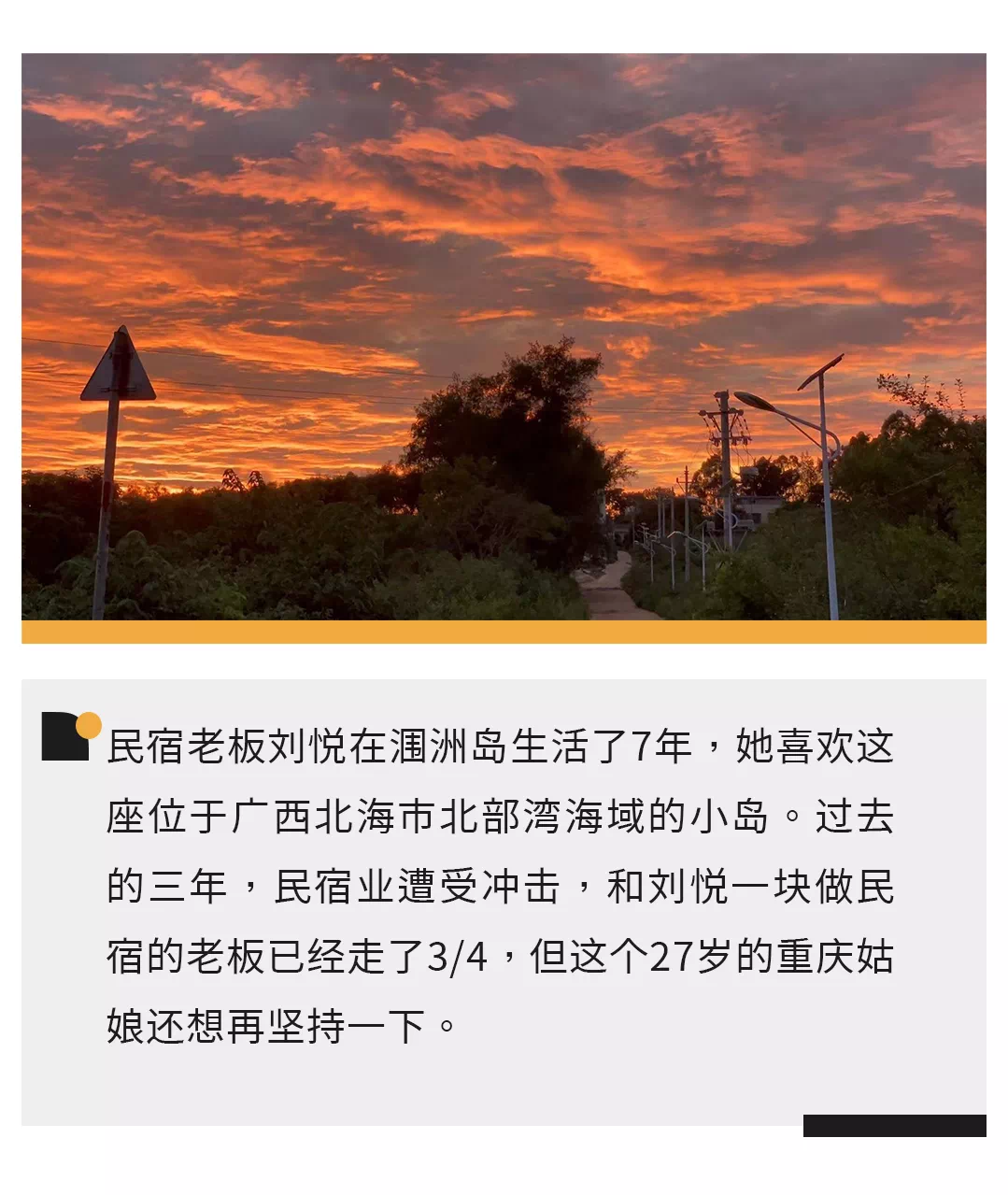

刘悦重新平静下来,每天出门去海边看赤红的落日,继续熬,等待解封。

●涠洲岛的大海。讲述者供图

刘悦27岁,重庆人,已经在涠洲岛上生活了7年。大学刚毕业时,她和几个朋友结伴到涠洲岛旅游,爱上了这座闲适又没有压力的小岛,很快第二次来到小岛,在民宿做起了义工。

过去,刘悦信奉的人生准则是,必须赚到足够多的钱,才能过上简单、安逸又自由的生活。她在大学时就开始做微商,群里拉了几百号人,每天抱着三四台手机刷屏发信息,“压力很大。”

做义工的半年,刘悦发现,岛上的民宿老板、过往的背包客们都没有多少钱,大家忧虑或思考的也从来不是钱。比起挣钱,大家更愿意计划开船出海去潜水、钓鱼,到岛民家里帮忙挖地种菜,在悬崖边迎着落日一头扎进深海里。“那个时候的涠洲岛还是比较淳朴的,没有现在这么商业化,都是一群志同道合的人聚在一起玩,压力也比较小。”刘悦最终决定留下,开一间属于自己的民宿。

她喜欢这座小岛,每天的生活是喂猫,遛狗,在阳台上种满多肉,带着客人去赶海,摸到海胆、猪仔螺、塔螺或面包蟹,再带回民宿加工吃进肚子里。夏天可以吃比手掌还大的芒果,和小臂一样长的皮皮虾。冬天可以去看鲸鱼浮出水面,海鸥在它头顶成群飞舞。岛上还有让她心醉的蓝色大海,每天从粉红缓慢过渡到赤红的晚霞,和各种各样不同形态的云。

因为一些旅游开发遗留问题,涠洲岛限电,有时游客刚住进来,电闸啪一声断了。岛上每家每户基本自备柴油发电机。7、8月的旺季,加上高温,岛上经常停电,刘悦就得忍着蚊虫叮咬,守在发电机旁。她自我调侃,“我们民宿人习惯了苦中作乐,想想能赚钱,苦就苦点。”

刘悦曾经差点离开小岛,那是2019年,她的父母希望她能回家,“一个女孩子晒得黑黢黢的,怕我以后嫁不出去。”她将自己的民宿转让出去,做好了告别的准备。但最终,刘悦说,自己还是舍不得,“黑就黑吧,但我喜欢啊。”那年4月,她投入自己的所有积蓄,又贷了一笔钱,投入130万重新装修了一家拥有两栋楼,19个房间的民宿。当时她还很激动,在社交平台发言说:“在我的坚持下,还是留在了小岛。”

按照正常行情,刘悦预计,干个两年可以慢慢回本。但仅仅过了半年,疫情来了。

“2020年还比较正常。”刘悦说,1月涠洲岛也暂停了接送游客上岛,但随着第一波疫情结束,游客渐渐回归,客流量和往年相比基本持平。“那个时候大家好像还没有这么恐慌,不去武汉这几个城市就没事。”

起初,所有人都觉得疫情过去后,旅游生意会迎来爆发期。她认识的好几个朋友都认为要抓住时间窗口,用尽量低的价钱盘下空置的民宿,“大家都想抄个底,谁知道被抄了个家。”其中一位朋友在2020年刷信用卡,重新装修了自己的民宿,“结果就是一直亏损。”7月涠洲岛禁止出入后,这位朋友送客人离开时,也申请了离岛手续。

“他现在在广州,自己做一些吃的,然后拿出去摆摊养店。”电话里刘悦叹了口气,“没有办法,装修成本在这里,放弃不甘心,就只能咬牙忍耐。”

因为亏损撑不下去,又或选择及时止损,转让民宿离开小岛的老板越来越多。刘悦说,和她同一拨来的老板,现在应该已经走了四分之三,“去年很多老板就直接走了,装修还是新的,也不用转让费,房租还一直在降,你就给房东交个房租,也花不了多少钱。”

“去年暑假也是就干了10来天,然后成都出来疫情了。”刘悦解释,北海的游客大多来自周边的云贵川三省,由于害怕经过中高风险地区,有集中隔离的风险,一有零星病例出现,游客退房的电话便会成批打来,接电话能接到人耳鸣。

今年更是难熬。年初春节,原本是个小旺季,然而广西百色开始爆发疫情,“加上涠洲岛当时天气也不好,大家都不敢来。”到了4月的清明假期,还正好赶上广西壮族的传统节日三月三,刘悦想着可以多订出去几间房,结果从2020年开始一直没爆发过疫情的北海,第一次出现了确诊病例。

五一假期前,北海又发现了一例确诊病例。虽然疫情没有大规模爆发,也没有封岛,但影响依旧不小。刘悦接到了一批来自广州的游客订单,他们包下了整栋楼。那时,广州刚刚控制住4月初爆发的疫情,赶在五一假期前“摘星”。但当时要求,“只要广东过来的就先居家隔离7天。”她的客人们只能无奈取消订单。

“好像不管哪里发生疫情,最后都会影响我们。”回顾这几年经历,刘悦总结性地说。

●带着游客赶海摸螺。讲述者供图

现在,一年中最重要的暑假也要过去了。刘悦说,过去两年好歹能挣回房租,亏得不算多,“今年是彻底赔了。”民宿靠近海边,因为海风腐蚀,外墙斑驳得厉害,还得花钱重新装修,想到这她就觉得头疼。

为了增加收入,她朋友圈里的民宿、酒店老板们几乎都卖起了当地的土特产,云南的老板卖松茸,西藏的老板卖牦牛肉干,一刷过去,朋友圈成了动态橱窗,全是商品介绍。

刘悦也在2020年夏天开始卖皮皮虾一类的北海海鲜,当时“下单的人特别多”,她只顾得上给岛上的游客供应海鲜,外地订单来不及处理,也没有时间研究怎么和快递公司合作。但到了今年,这块生意也下降了一半,她觉得,“(可能是)大家都穷了。”

刘悦也考虑过,离开小岛,去找份工作,“总比现在一毛钱都赚不上要好。”可是大学一毕业,她就来了这里,干过的工作只有开民宿,“让我去修个门,拧拧螺丝还可以,其他的好像也不会做。”她认识的好几位旅行社老板已经改行卖猪肉了,刘悦强调,“是真的卖猪肉,不是开玩笑。”

她第一次觉得自己和社会脱节了。刚毕业时,她没想过会陷入如今的窘境。她喜欢开民宿,喜欢和一拨又一拨的客人彻夜聊天,带他们去赶海,去看岛上不为人知的美景,“我当时以为开民宿是能干一辈子的,就算我离开了小岛,我可以回重庆开,去其他地方也照样开。”

“封”岛的45天里,她每天的活动只剩吃饭睡觉。过去看不够的大海和落日,最近也让她看得有些腻烦。

但不管怎么说,在夏天的尾声里,刘悦和岛上的其他民宿老板们还是暂时熬出了头。在北海市于8月16日陆续解封后,8月28日,北海至涠洲岛的游船航班恢复。

“重新爱上小岛的方式太多了。”刘悦的情绪高涨起来,“今天不想看海,等哪一天再去潜水摸个鱼,又会觉得这里真好。一个人看烦了,等带上客人或者朋友一起去看,心境又会不一样。”

人们总能找到方法坚持下去,刘悦说,夏天虽然过去了,“还是得挣扎一下,还有国庆呢。”

(应讲述者要求,刘悦为化名)