第一届00后毕业了,还没找到工作

那一年我22岁,在找工作中慢慢受锤

1076万,这是教育部预估的今年毕业生人数。它既包括了第一批2000年出生的“千禧一代”,也包括了他们的硕、博前辈,人群庞大如同一片汪洋之海,每一滴水落入其中都泛不起任何水花。

人们的印象里,“00后”是充满朝气、活力四射的。他们伴随着互联网出生成长,又赶上了中国的经济腾飞,还坐享“独生子女”政策下最优质和集中的关照,这一切资源转化成他们整顿职场的勇气,还有对社会乱象说“不”的底气。

但在海平面以下,他们也是迷茫的、焦虑的。和另外1076万应届毕业生一同被推到就业市场上竞争,第一批00后需要重新为自己估价。

一

“三千五也行,能生活就行”

这是凯薇离开学校寻找工作的第四个月,也是找不到工作的第四个月。

她再一次对着镜子整理好着装,去到楼下打印店打印六份简历。打印简历这件事是有讲究的,六份简历能优惠一块钱,同时也意味着六六大顺,凯薇只想为找工作讨个好彩头。

凯薇等车去面试

和前几周的每一场面试一样,凯薇守在门口,眼看着一名名面试者走进会议室,不出几分钟又被赶出来,脸上写满“不知所措”的神情。

“下一位。”凯薇来不及多想就被叫入。她刚准备开口做自我介绍,就被HR无情打断了。“先填表”,语气里听不出任何情绪,对方甚至连头都没怎么抬过。

“哪里毕业的?”凯薇低头填表,机械般的声音从头顶上传来。接下来的询问的大都是那些简历里清清楚楚写明的信息,无论凯薇给出怎样的答案,面试官都只有一个冷冷的“哦”。

“你可以走了,有消息我们会通知你的。”没有考察凯薇工作能力,也没有询问她任何关于公司和行业的理解,面试官的态度只摆出了四个字,“不想招人”。

“看不上我为什么还要我赶来?”凯薇的疑惑中带有些许愤怒,但她最终什么也没说,和其他来面试的人一样默默收拾好背包离开会议厅。

“这些大公司的HR都有自己的KPI,让你去面试很可能不是真的看上了你,只是想让你凑人头。”凯薇被遛多次后总结出了这一结论。但每当收到面试短信时她还是忍不住去期待、去准备,万一呢?

作为一所二本学校国贸专业的毕业生,凯薇知道自己在学历上没有太大的竞争力,所以她对于每一次的面试机会都格外珍惜。

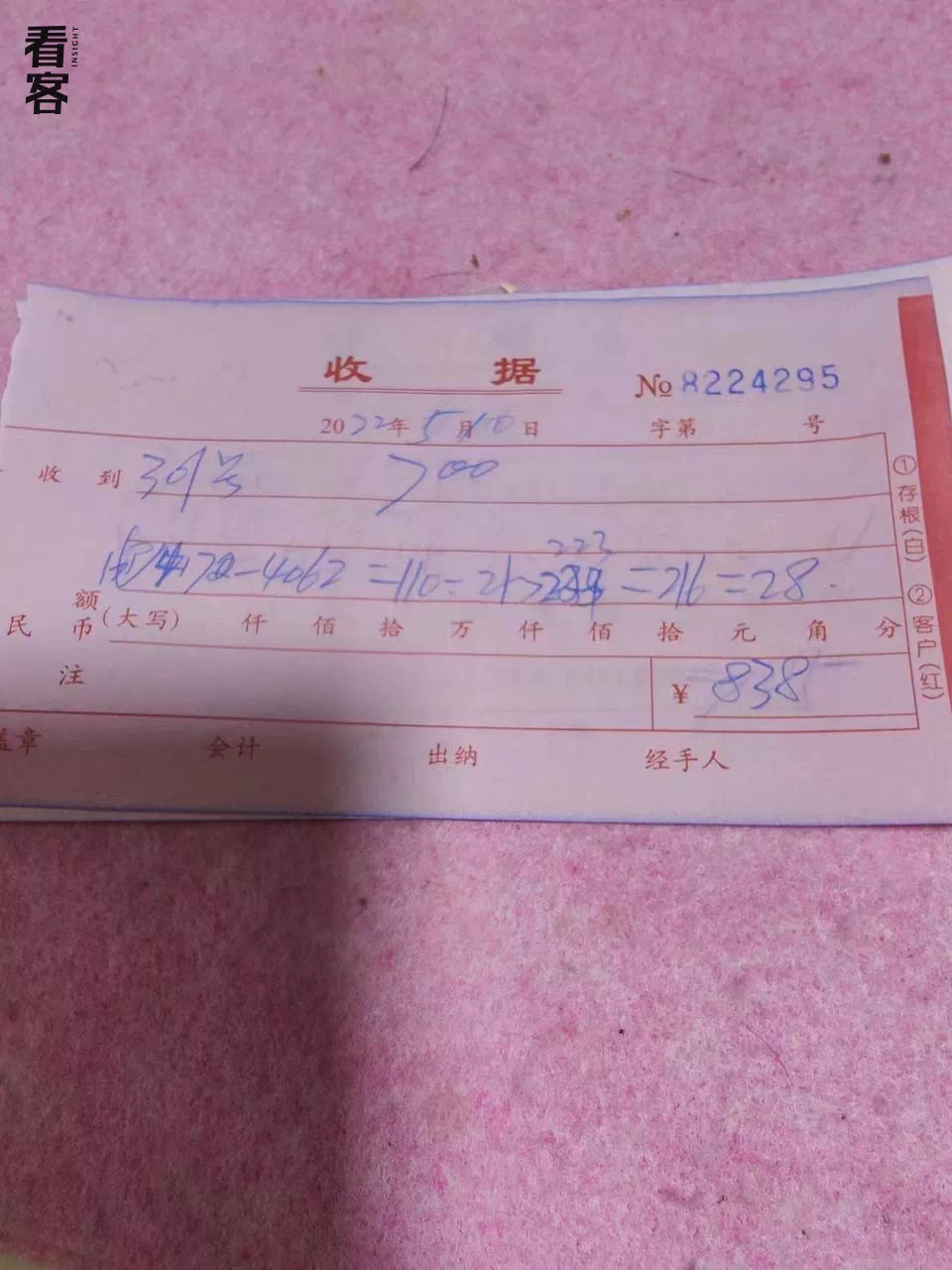

坐公交回到自己的小出租屋,凯薇偏偏在这时收到了房东发来的水电账单。“房租700加上这个月水电网费,卡里还剩……”余额不到1000,凯薇不敢再算下去,划掉消息立刻重新打开那几个常用的招聘软件,开启新的找工作循环。

房东每次都拍下房租和水电费单发给凯薇

被HR遛只不过是职场给她上的第一课。人人都说00后整顿职场,可在凯薇看来,00后没被职场整顿就不错了。

凯薇现在租住的这间房子是为之前的实习准备的,必须半年起租,这是一笔不算小的开支。抱着“好好实习,争取毕业就转正”的心态,凯薇和父母商量后也还是一咬牙租下了。

但上班第一天,她就感到不对劲了。办理入职后,老板告诉凯薇,“你是实习生,头三天就不用加班了”。凯薇当时还没多想,但等下班时间已过,她正准备离开时,发现身边没有一人想开工位,她这才懂得老板的话到底是什么意思。

上班时间是早上8点半,所有人必须准时到岗,但下班时间就像是开盲盒了。从8点半到10点半,加到多久全看老板心情,“单休我接受了,实习4k转正5k我也接受了,但每天这样加班我真的受不了了。”

更让凯薇厌恶的还有公司里的氛围。这是一家不足百人的小公司,在这里老板的话约等于圣旨,无论凯薇提出怎样的意见都会被老板果断否决,她实在不想过这样一眼就能望到头的生活。

辞职,这是她唯一能想到的办法。但之后呢?由于今年疫情反复,春季招聘会改为线上进行,凯薇对口的贸易行业又受到不小冲击,凯薇明显感到竞争压力剧增。“从前我预计薪资怎么也得5k往上,现在觉得3k5也行,能生活就行”。

凯薇工作地方中午不包饭,她和同事一起点外卖吃

同样被疫情裹挟着求职的还有北京211大学新闻系的尹增。

三月份时他收到了一份来自北京的offer,但当时疫情还未稳定,学校对学生们的实习管得很严,“去哪都要申请,承诺书自己签完家长签,家长签完辅导员审,辅导员审批完发给校领导……”层层审批加上安全的考虑,尹增决定暂缓回校计划,与之同时搁浅的还有此次实习机会。

四月末,北京疫情稍稳。尹增毅然决然从老家回到学校,为了拿毕业证,也为了继续找找工作机会。然而不出两周管控升级,行程卡上挂了星。与此同时,他又收到了老家心仪报社的笔试邀请。

之前初试的时候,他与报社的主编简单交流过想法,效果不错,他的记者梦似乎触手可及。因为疫情赶不回去,他跟主编提议希望可以线上笔试,但公平起见,主编还是拒绝了他。

眼看机会又要错失,尹增心急如焚,他疯狂检索近期各地的政策要求,眼花缭乱到不得不打12345咨询。“不需要隔离”,这个回复令尹增看到希望,但12345同时也提醒他,行程卡上的星号会留存,有些场所可能还是无法出入。

这让尹增的心又凉了下来。他把这些情况都告诉了主编,对话框上方显示“正在输入中……”短短几十秒,尹增的心已经像坐了几轮过山车。

“进不来”,回复只有简简单单的三个字。尹增沉默着打下谢谢,把手机倒扣在桌上,过山车落地了。

二

机会不多,鸡毛满地

年初的“大厂裁员”浪潮一次又一次凉透了应届毕业生的心,不过更好的机会并非没有。有招聘网站的数据显示,2022年国有企业、上市公司的招聘需求分别上升了20%和15%。

但这一切比例都离不开一个惊人的基础——1076万,据教育部官方公布数据表明,这是首次毕业人数超过千万的一年。

除了“应届生”这一头衔外,他们中很多人还附带着另一个被寄予厚望的前缀——第一届00后。他们年轻、活力四射、整顿职场,但同时也可能是迷茫的、无措的、焦虑的。

校园封闭,工作也没有着落,尹增无聊地趴在出租屋窗前看日落

来自211大学财务管理专业的胡欣欣属于后者。薪资低、加班多、裁员、老板不好说话......她不是没有预想过找工作可能会遇到的难题,但她总觉得咬咬牙挺过去就好。可没想到的是,她连“咬咬牙”的机会都没有。

学校组织线下宣讲会,不少公司前来招人。面试官扫了一眼前来面试的同学们,眼神中有明显的失落,“为什么投简历的都是女生”,他又和同事小声嘀咕着。

胡欣欣所在的财务班女生偏多,甚至整个会计师行业内女多男少也是不争的现实,“都是女生怎么了?”胡欣欣对此感到不悦,但当下还是忍住了,可忍耐之后情况也并没有好转。

面试途中,面试官问了胡欣欣一个最简单的问题——“能吃苦吗”,而且只问女生,选择性略过了男生。学长来找班主任内推,问的也是“有没有意向来工作的学弟呀”,性别指向明显。她能理解面试时被问及这样的问题,毕竟会计师并不是一份轻松的工作,但女性比男性就天生更不能吃苦吗?

胡欣欣的会计证已经考下,ACCA考核也没有落下日程,隔壁班的男同学两样都不如她,仍然拿到了她心仪公司的offer,而她,连面试的机会都没有。国际劳工组织的数据表示,疫情期间,亚太地区女性就业率减少了3.8%,相比于男性下降的2.9%,女性就业受疫情影响似乎更加严重。

法学专业的张晓也是招聘市场中隐形性别歧视的受害者。她观察了一些法律相关专业的招聘启事,发现有一些仍然会明确写着“经常出差,适合男性”。

“可有的男性也更喜欢安稳,我这样的女生就喜欢出差。”张晓也想有一个机会,打破性别的刻板印象,只是刚离开985大学光环的她绝对想不到,自己在工作市场上只值3000。

张晓大中午跑去给律师送材料

由于是转专业到的法学,张晓的实习经历称不上丰富,而法学专业却又是出奇的“卷”。“三千块请不来一个有经验的农民工,但可以请来一个刚毕业的名校法学生”,这是法学圈里一直流传着一句玩笑话,但玩笑正是基于现实。在成都律所实习的几个月里,张晓每天到要与枯燥的文书打交道。与其说是996,不如说是每天处于随时待命状态,永远不知道休息日和工作哪个先来。

张晓原本没对薪资抱有太大期待。虽说是名校毕业,但毕竟在二线城市,初始工资5000对她而言就足够了,张晓更看重的是前景。但律所开给实习生的工资只在1200-2000之间徘徊。即使通过法考,成功转正为法律助理,薪资也才刚过3000。而这样的薪资水平将整整持续一年,新人律师在没有拿到证前必须忍受着这“只够活着”的工资。

相比之下,律所合伙人过着一派优渥的生活,张晓隐约感到律所并不是经营困难以至于开不出更高的薪资,而是根本没有想过给实习生足够的尊重。“律所手握生杀大权,又有大量的人想当律师,自然没有动力给年轻人合理的薪资。”

张晓在律所一天贴了团队一年的发票

另一边,在北京找媒体工作的尹增也把自己自己的期望薪资下调到了5000。之前他在招聘软件上挂8000,接连被几个HR嘲讽“要价太高”。

“薪资上挂着4k-6k,那肯定只有4k”,尹增早已熟悉招聘套路。换做两个月前,这样“廉价”的工作他肯定迅速划走,但现在也只能说服自己“税前4k的岗位想来要求不会太高,可以先试试看”。尹增熟练地点开HR的对话框、打招呼、投简历、约面试,到这里都还非常顺利,直到HR问他能不能熟练使用无人机拍摄。

“这不是记者岗吗?”尹增以为自己投递到了摄影岗上。确认无误后,他只好搬出万能金句“我可以学”。紧接着,HR又追问他是否会使用各种软件剪辑、是否会拍摄运镜……写文章只是其中最简单的一项,尹曾尴尬得不知道该怎样回答。

“我只是想不通薪资为什么可以这么低”,尹增在面试数次后忍不住感慨。疫情之下各行各业都有困难,民营企业用人需求缩小了21%,所以很多要几个人分工完成的岗位复合到了一个人身上——薪资不变。

三

稳定的终点,殊途同归

生活还要继续,在如今的年轻人眼中,更高薪大厂和更稳定的国企成了抢手的香饽饽。

招聘网站统计的《2022年互联网行业春招薪酬报告》显示,至2022年报告发出前,互联网行业月均薪资达到18500元,与去年相比增长了7.5%,在疫情之下实属不易。

薪资上涨,也意味着竞争加剧,再加上今年大厂裁员热,“裁老招新”的操作也使得更多应届生涌入战场。

为了跻身互联网,尹增和张晓都曾面试过一家大厂的“审核员”岗位。检查内容、预防风险,审核岗对业务能力的要求不高,尹增觉得自己新闻专业科班出身都是大材小用,但来到群面现场做自我介绍,他才发现自己的211学历早已被那些名校毕业生和海归留学生碾压。

找工作之余,尹增拍下的北京

而事实上,学历,在进入这场面试后就已经成了最不重要的东西。

群面第一个问题,“如果刷到与某位劣迹艺人相关的信息时你会如何处理?”尹增自以为对这位艺人还算了解,没想到还在措辞之时,就被另一位只有专科学历的竞争者抢麦发言。

他先从自身的实际经验出发,上升到宏观的社会意义,再将平台的推送法则与实际案例结合一起,侃侃而谈,一字一句落在尹增心上,变成了大厂梦碎的声音。

高薪的机会没有了,那么在疫情之下,一份“稳定”的工作似乎成了最好的选择。

来自湖南的高高一开始不打算找工作,双非出身没有竞争力,再加上疫情带来的冲击,她决定先读研提升一下学历,哪怕只是逃避几年现实也是好的。

抱着大抵相同的想法,高高的室友们也都加入了考研大军。今年研究生复试线一出,她们一整个寝室都“全军覆没”,名单上晃眼的400分扎堆出现时,高高只能遗憾感慨“选择还真的挺重要”。

那些没有选择考研地同学里,很多都赶在秋招时找好了工作,而考研失败地高高却面临失学又失业的状况,加入春招的人数增多但职位却不增反减,“很焦虑,似乎只有我还没有定点。”

连续海投两个月后,高高收到了一家深圳公司的offer,薪资不错但公司很小,这让高高无法安心,“我很怕在疫情期间整个公司受影响,要是不能正常营业了那怎么办?”

所以安稳、离家近的工作成为她的首选,而省内公务员刚好满足了这两点,从前从未考虑过体制内的高高开始准备考公,“总比考研容易点吧。”

可能很多人也是这样想的,便一头扎进了考公的道路。高高备战的湖南省考,2022年报考人数超过了14万,平均竞争比高达16.9:1,最热门的岗位仅招录1人,却有1323人同时报考。

上岸就意味着“稳定”,纵然压力再大,这二字也值得为之一搏,疫情下毕业的这届00后感觉自己的未来已然经不起更多折腾。

在老家时,尹增拿着相机出门扫街,拍下小城生活

尹增父母是体制内工作者,“疫情期间工资没有受到影响,也完全不担心失业”,被封校政策困在家里的他深深感到了体制内的好。

从土木工程转到法学的张晓也承认了,法学的归宿是公务员。她时而还会怀念自己刚考上985时意气风发的样子,但也无所谓了,她说服自己如今能够有一个能养活自己的稳定工作、能够寻找到属于自己的节奏才是最重要的。

胡欣欣决定不卷心仪的大事务所了,想着先找份稳定靠谱的工作转向申研道路。凯薇则回到出租屋,一边找工作一边做着公务员考题,周末能回趟家,和父母一起吃顿饭聊会天成了她一周中最期待的时刻。

不禁想起1998版新华字典里的那句话:“张华考上了北京大学;李萍进了中等技术学校;我在百货公司当售货员:我们都有光明的前途。”

*为保护受访对象隐私,文中姓名均为化名

作者 桃子猫 | 内容编辑 百忧解 | 微信编辑 Claire

==================================================================

办学记

1977年,我所在的工厂设立了厂教育科。当时,这个厂约有二千人,绝大多数文化程度只是小学。厂里约有600名30岁以下的青年,多半是文革中小学没毕业,69年进厂的青工。71年招进厂的一批知青中,只有为数不多的几个是文革前的高中生,其他只是初中生,我在文革前也只读到初二。大概是因为我曾经在厂小学校做过几天代课老师的缘故,教育科刚成立就把我调过去了。

教育科的工作特别繁忙,先是利用厂里小学校的教室办夜校,主要是组织厂里不识字的老工人办扫盲班和为识点儿字的老师傅们办数学班。教育科只有三个人,科长、副科长两个中年人加上我一个年青人,于是白天、晚上都是我守在学校,就住在学校的一间空车库里。当时找教师还很困难,主要是没有多少经费发给人家补贴(虽说那补贴也少得可怜),于是很多时候就只好由我亲自上阵去教,当然只是教点识字、四则运算这些小学程度的课。后来根据师傅们的要求,又加了跟生产工作有关的几何课和力学、电学课程,这些已经是中学的内容了,好在我上学时数学、物理还过得去,临阵磨枪看看教材,结合学徒时学到的东西来讲,到也很受欢迎。

1978年,厂里决定要对青工开展文化双补,要求在一年内把全厂青工分批抽出来搞半脱产的文化补课,这个任务又落到我的头上。因为请不到数学老师,又是我硬着头皮上了讲台。这次可跟老工人班不同啊,下面坐着的学员里,有些是文革前的老高中生或是技校生,讲不好就要闹笑话的。也不知道当时我是打那儿来的勇气,或许是凭着我跟厂里这些年青人都挺合得来吧,居然也就办起来了。记得当时我也搞了点小花样,在组织青工分批脱产来学习时,我有意识地将为数不多的老知青中的高中生、初中生搭配着抽出来,这样每个班上都有几个数学特别好的做我的助手。上课时,每到重要章节,我就有意地发动他们跟我一起讨论,多解题让他们上台来讲不同解法,有好几个班的作业都不用我动手批改,全交给他们了。就凭这些人,我也就顺顺当当地把任务给完成了。

1979年,我得知中央广播电视大学要开办的消息,心里便打起了小九九。因为当时我是被厂里定为不许推荐参加高考的人,已经痛失77、78两次机会了,这次一定要抓住这个时机。为了一己私利,我打着为民请命的旗号,去找当时的厂长、书记,向他们建议厂里也办个班,说了不少“为厂里培养高级技术人才”的话。那位工人出身的书记听了之后,很不耐烦地训斥我,“我们厂又不生产电视机,搞什么电视大学?”气得我差点儿动上手。好在这人也还是个明白人,经我耐心解释后,便同意了,但明确说他们一切都不管,要我自己想办法去活动。

所谓活动,首先便是要办的这个班得名正言顺,否则连毕业证都拿不着。于是我勇闯省教育厅,直接找了省教育厅的头,要求在我厂设个教学班,没请客、没送礼,全凭着一股热情、执着,居然获得了批准。

有了招牌,得找个地方挂呀。此时,双补班仍在继续办着,教室是借用一车间的那一小栋化验楼一楼。我便去找到一车间主任商量,希望他把二楼也借出来给我办电大班,这哥们二话没说便给腾了出来。

教室有了,可坐在教室里的学生还没有,已经快到考试时间了,来找我报名的人屈指可数,就算全都考上了,也远远不够办一个班的人数,可真把我给愁坏了。厂里的年青人77、78两年高考走了几个,还有不少人在上夜校、函授班(我当时也在上夜校,已经上到大二了,)但还有相当数量的人没有机会受大学教育,为什么这么好的一个机会却没人来报名?究其原因,是经济因素。我那个厂当时是冶金系统的一个重点厂,厂门口连牌子都不挂,对外只用“267”这个代码,汽车上也是只印个“267”,搞得挺神秘的。当时这个厂的待遇比起其它厂的要高出好大一截,一般工人工资加上那些内容繁多的补贴(什么高温补贴、有害气体补贴等等)每个月能拿到100多元,我这种所谓二线的机关干部也沾光可拿到7、80元。当时好些知青已经结了婚,有的已经有了小孩,青工也正是谈恋爱的年龄,都是要用钱的时候。如果上了电大(全脱产班),那些个补贴就都没了,每月就只有那大约40元的干工资,这就是我招不到兵马的最直接的原因。

那段时间,我真是忙得上了火了,白天在厂里各车间、晚上在城里各家乱窜,逮谁是谁,不分时间、地点,不管他在干什么,连人家正约会也不管,还去找人家的父母、亲属、朋友,硬要逼着他们报名,象个祥林嫂似的,人见人烦。花了大量功夫,最终动员来参加考试及格的,仍不够办班的基本人数,行业主管局已经提出要我们的学生并到局里的班上,眼看这电大班就要破产了,危急之际,那位“不生产电视机的”书记起了大作用,他出面找了家同样招不够人数的一家矿山,把他们的学员合到我这儿,还让厂里给人家提供宿舍,这电大班终于办起来了。

后来,我带着学生们,在厂后的山上开山炸石,辟出一块平地,找来建筑队盖起了教学楼,等到我也跟第一、二届的学生们一起拿到毕业证离开时,这座后山的大学已经有了近百名学生了。

直到现在,有时在街上还会冷不丁碰上有人叫我“老师”,我也会极自然地应答,虽然我既无当老师的才学,也从没正式当过老师,但我毕竟办过几年学。

==============================================================

划成份

大约是下乡3个月后,寨子里来了一支由几个当兵的组成的工作队。他们来的任务是给所有人划成份,为成立人民公社做准备。

听他们说,由于“走资派”搞边疆特殊,这里两年前才搞完土改。去年,在知青们下乡之前不久,当地刚刚进入成立农业合作社的阶段。现在则要加快革命步伐,成立“一大二公”的人民公社。

没想到,以前在电影中看到的成立人民公社这种历史大事,居然能亲身经历,使这些自小就唱“公社是棵长青藤”的年青人感到有点怪怪的。

头一天上午是自报成份。知青们兴奋地跟随着工作队,看他们挨家挨户地作登记。这几个兵每人都能说流利的傣语,跟知青们也很合得来,把登记表交给知青们让帮着填。走到寨子尾登记完最后一家后,知青们吃惊地发现:全寨子除了3家人外,包括老社等社领导在内,全都报的是中农成份。而那3家,自报是富农。

弄迈自报的结果是:这里没有贫下中农!

知青们是来接受贫下中农再接育的,既然这里没有贫下中农,还来干什么?

当兵的向知青们解释,傣族很要面子,谁也不愿意说自己穷,当然不愿意当贫农了。他们说,自报成份并不作数的,最终还要由工作组评定。

到了下午,工作组全体人马把知青们召集起来,要他们一个个自报成份。以前大家都填过不少表,家庭出身一栏五花八门,而成份栏都是填的“学生”,所以大家就都报学生。

这下工作组组长为难了,他的登记表上规定只能有地主、富农、中农、下中农和贫农这么几种,没有其它选项,学生?算什么?

他们几个人商量了一下,决定按每人的出身来划成份,于是叫知青们一个个顺着报出身。

“工人”,无产阶级,算贫农,很干脆。

“教师”,讨论了一阵,有好有坏,目前分不清,那就先算下中农。

“工商业者”,不好,算中农。

论到老地,麻烦就出来了。

“干部”,不好办了,工作组讨论了半天没得出结论,于是决定再审查细点。

“你爹是不是走资派?”组长问。

“不是当官的,只是普通干部”,老地答。

“普通干部算什么?”大家苦苦思索,真的,算什么?按当时领袖给出的分类,好人似乎只有“工农兵”。原来说过“工农兵学商”,后来“学”都上山下乡了,“商”则早在文革初期就给改为“服务员”,算是“工”。

“你爹当干部前干什么?”组长的确有点经验,既然一下搞不清楚,就不必去钻那牛角尖,将历史往前翻一页看看吧。

老地答曰:“当兵”。

“当兵不算成份”,组长自己就是兵,当然知道。

“他当兵前是干什么的?”组长再问。

“学生”,老地答。

这不又绕回来了么?组长直挠头,作苦不堪言状。众人也跟着挠头。

忽然,组长拍了拍自己的脑袋,一副恍惚大悟的样子,何不将历史再往前翻一页呢?于是他兴奋地大声询问老地:“你爹的出身是什么?”

这下轮到老地苦苦思索了,老地真记不得,他爹是什么出身。

“可能是地主吧?”老地猜测,并向大家解释:解放前能读书的,肯定不是贫下中农。而且他爹说过,参加革命时是和家庭作过斗争才走成功的。

大家也同意老地的看法,一致认为既然他爹当兵前是大学生,出身就很有可能是地主,很可能还是家大地主,因为据说旧社会连富农子女都只可能读个私塾,小地主的子女也一样读不起大学的。

“那么你的成份就是地主”,组长斩钉截铁地作出了结论。

就这样,老地刚18岁,就成了地主。

这下老地当然不干了。他再不省事,也不至于像傣族那样,为了有面子而争当有钱人。何况当地主并不光荣,他穿开档裤时便知道地主是坏蛋。知青们当然也不愿意在同伴中弄出个戴地主帽子的来,于是有人开始发难:

“组长,以后他的儿子应该算什么成份?”说话的是老八。

组长以教训人的口吻对老八说:“新社会了,以后当然不会再出地主了,如果他的儿子当工人,就是工人成份。如果当农民,成份就是农民”。

“他儿子的儿子呢?”老令慢条斯理地插问道。

“一样啊”,组长答道:“干什么就是什么成份嘛。”

“不合理,不合理。”大家开始悟出道道来了,七嘴八舌地说了起来,一个个头摇得跟拨浪鼓似的。

“他爷爷是地主,他的成份就是地主,这是你说的。那他是地主,他的孙子也应该是地主!对不对?”老八一脸的深仇大恨,似乎不把老地的孙子打成地主,他就要跟组长拼命似的。

老令再加上一码:“对!他的孙子的孙子还是地主!”还郑重其事地为老地计算,如果老地20岁结婚,40岁当爷爷,60岁当老祖,80岁当祖老爹的年份,一直算到了2030年。

组长有点懵了,工作组的人也觉着是有点不对劲,这么一来剥削阶级何时才能消灭?这共产主义岂不是永远无法实现了?他们也开始争论起来。知青们文革中什么没见过?谭力夫、遇罗克谁不知道?会议最后开成了全体知青和全体工作组成员关于阶级血统理论的学术讨论会,吵吵了整一晚上,老地的子子孙孙们该不该戴上地主帽子,没个定论,不了了之。

最终组长还是在老地那张表的成份一栏处,歪歪扭扭地写上了“地主”两字,只是在后面大大地加上了个“?”号。

直到现在老地也没搞清楚,他的地主帽子摘了没有,也不知道那张划成份的表还在不在他的档案里,反正中国人谁都见不到自己的档案,所以也就不得而知。

从那天起,大家都改口叫他“老地”,时间一长,傣族老乡也都改口叫老地,这绰号就一直伴随着他到现在。

后来说是上面的政策下来了,知青全体算一户,成份是贫农。因为知青既没有土地、竹林,也没有牛。

寨子里除知青外,最穷的还有一个抽大烟的单身汉,他本来应该划为贫农的,因为他的地和牛都让他抽大烟抽掉了。可他说他还有座小竹楼,不比其他人穷多少,并且坚定地表示,谁要划他当贫农,他就死给谁看。最后只好算他是下中农。地主不好,谁也不愿当。寨子里那几家想当富农的,经过大家评议,认为条件都不够。于是,全寨子除知青和烟鬼外,全都算中农。

就这样,知青下乡来是要接受贫下中农的再教育,结果是知青成了贫下中农,寨子里却都是中农,贫下中农接受中农的再教育,这叫什么事儿?

人民公社成立之后,原来的区、乡分别改为公社和大队,而弄迈三社则改称弄迈生产队。

知青们的生活好像没发生什么激动人心的大变化,看来人民公社与合作社区别并不大。只是开会的次数增多了。

开会还是很好玩的。全寨子的人济济一堂,席地而坐。妇女们叽叽喳喳的唠家常,男人们相互传递毛烟,大声开暧昧的玩笑。知青们也混坐在其中,男生也抽烟,女生也唠家常。

会议主持人并不单设个什么主席台之类的,谁要说话就大声清一下嗓子,大家就静一下听他说。议题也相对集中,谁要扯远了,立刻有人嘘他。每个人都有说话的机会,连那些放牛的小鹿旺仔都有发言权。

知青们此时已经基本上能说傣语了,他们在会上说什么话,傣族老乡们也都会很认真地对待。

开会时气氛相当活跃,不时有人插进两句俏皮话,逗的全场一片笑声。因为大家都是席地而坐,碰上特别好笑的时候,一个个笑得东倒西歪地趴在地上。那种场面,不像生产队开会,到像是家庭聚会。

在寨子里开会决定重大事务时,多半都要将寨中最年长的老人请到首席坐着,谁要说什么事,要先对着他说,说完后也要先听他的意见。大多数情况下,那老人无论谁说什么事,都只管点头,从未表示过什么与众不同的意见。在知青们看来,这仅仅代表尊重,倘若他真要参政,大家也不一定听他的。弄迈的傣族老乡们处事都比较豁达,没有那些勾心斗角、拉小山头谋私利的花活。成立生产队后,老社再次成为头领,这是全寨子的人推举出来,最后又报到上面,由上面宣布任命。一般情况下,当时边疆各生产队的头还都是群众选举产生的。在知青们看来,当生产队的头既没什么特殊待遇,还反而要比普通群众多吃苦受累,很不“划算”。当到大队一级的干部则要“划算”得多了,不用下地干活,拿国家工资,公社一级的就更“划算”。当然,这些干部就不是选出来的了。