「北洋夜行记」是魔宙的半虚构故事栏目

由老金和助手讲述民国夜行者的都市传说

大多基于真实历史而进行虚构的日记式写作

从而达到娱乐和长见识的目的

我最近看到个古代志怪故事,说有个人要填自家的井,填的时候挖出来个乌龟,一看,还活着。

当晚,这人做了个梦,梦见一个白胡子老头,说谢谢你救了我,我是被龙王爷派来看守宝库的,井底下都是宝贝。

这人第二天醒来一挖,果然挖出了金银珠宝,于是撤了家里的龙王像,换成龟仙像,年年烧香上供。

多年后,此人去世,他儿子不信鬼神,也不烧香了,带着全部家当坐船上京,结果半路突然狂风骤雨,船翻了,一家人葬身水底。

整理这故事的人就说,也不知道是龙王发现宝物被盗,怒而掀起灾难,还是老龟见恩人死了,设计拿回宝贝,总之那龟着实不大厚道,怎么能用公家的财产报私人的恩呢?

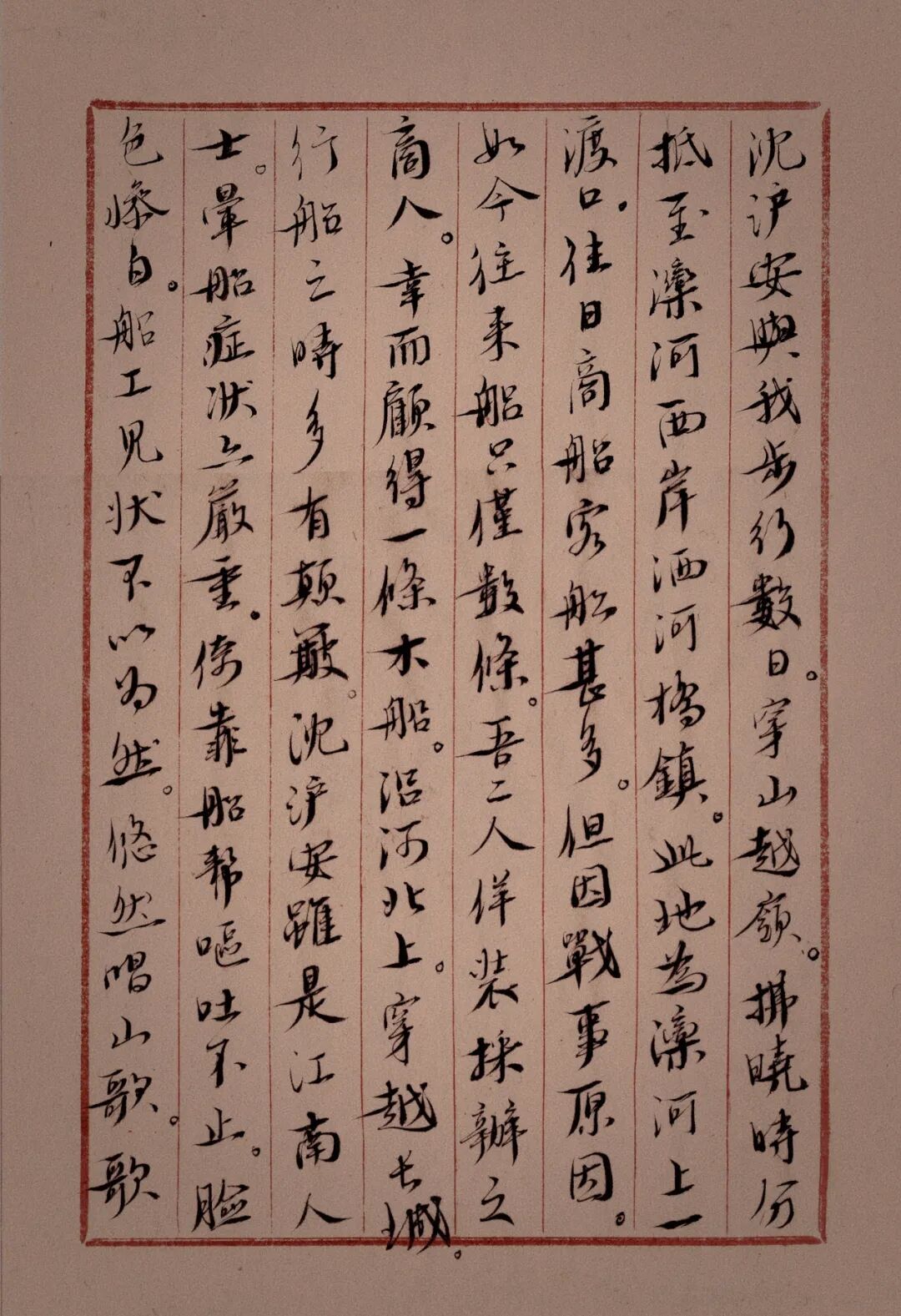

上个礼拜,我们推送了一篇金木的家信,信中提到他正在船上,准备通过滦河到当时的热河省境内。

今天的故事,就和滦河里的乌龟有关。不过不是救乌龟,而是金木被只“乌龟”给救了。

《北洋夜行记》是金木留下的笔记,记录了 1911年到 1937年期间他做夜行者时调查的故事。我们将这些故事整理成白话,讲给大家听。

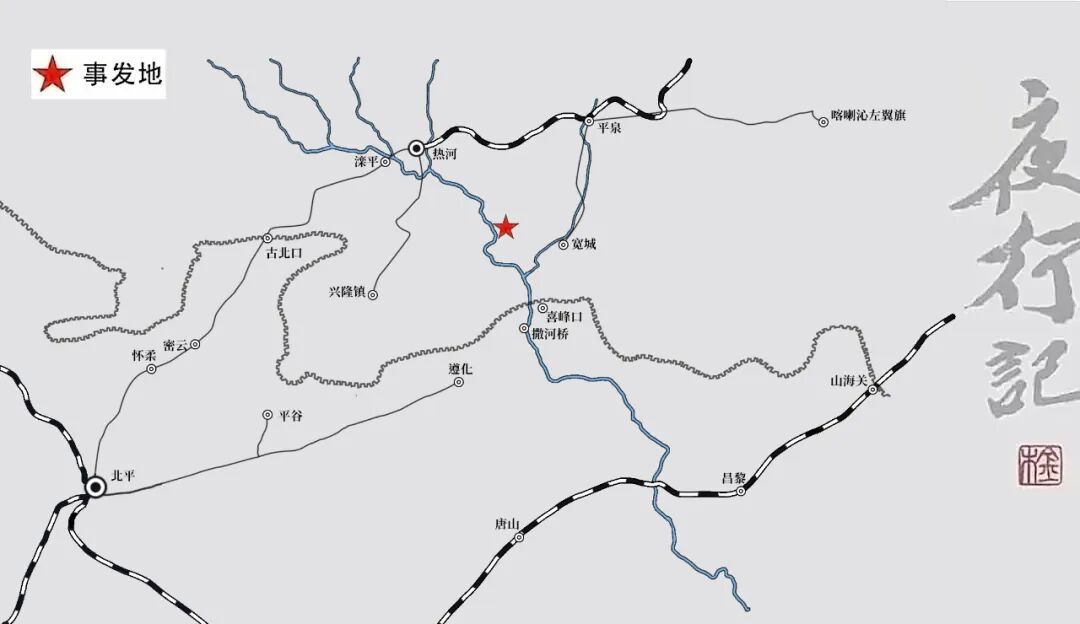

地图原图出自1932年南满洲铁道株式会社出版之《满蒙朝鲜最新明细大地图》,图中红五星标注为案发地。

沈沪安装成去东北收山货的商人,好不容易找到个船家,又多加了几块钱,在洒河桥雇了这艘船。

滦河边的木船(1909年,英国植物学家威廉•博道姆于今双滦境内拍摄)。

我们准备沿滦河一路北上,先到承德,再想法儿去沈阳。

路线是沈沪安定的,照他说,我大哥神通广大,托了东北义勇军的人盯着小妹,到了热河,能和他们的接头人联系上。

中午在洒河桥吃了盘马山菜饺子,船家催着快走,我俩饭也没吃踏实就上了船,沈沪安找了个庇荫的角落坐下。

艄公去船尾把舵,他两个儿子站在船头,光着膀子划船。

我们在潘家口歇了一脚,原来长城上还有税务官,现在倒没人管了。

原潘家口关隘,潘家口水库建成后,潘家口和喜峰口的长城堡垒都被淹没,成了“水下长城”。

出了潘家口,就算关外,两岸山峦起伏,6月底汛期刚开始,船时不时拐个弯,避开漩涡,小风吹得悠闲,像在北海上乘凉。

到下午,水路越来越难走,有时甚至得贴着悬崖过,船也颠簸不少。

沈沪安还是军队里的做派,晕船晕得脸都白了,腰杆子还直挺挺的。我把身上日本进口的晕船药分他,他勉强笑了笑,摆手不要。

船身又一阵剧烈的摇摆,划船的喊着船工调子,艄公念经似地嘀嘀咕咕,声音发着颤,回荡在峡谷间。

刺啦一声,我手里给戴戴写的信划了不知第几个口子,没办法,只好收了纸笔,揣进身上的鲨鱼皮眼镜盒里,去问艄公还有多久到地儿。

艄公瞥了眼趴在船边大吐特吐的沈沪安,并不理我,嘴里念念叨叨的,都是什么龙王爷什么大仙恕罪之类的话,听着心烦。

就这样走到太阳快落山,我正打算问问我们晚饭怎么解决,有个船工忽然大叫:“巡逻船过来了!”

长城两边五十里地儿,说是说中立区,河上却是有日本巡逻船的,只是不挂膏药旗。

我扶着沈沪安,站到船头一看,远处茫茫一片山林,甭说船,连河面也看不到。

我意识到不好,但已经晚了,船工站我们后边,黝黑的胳膊发着亮,船桨一个横扫,我只觉背心一阵闷痛,便和沈沪安一起栽进了水里。

艄公坐在船尾,仍旧念他的经,还大声说,是替大仙惩罚我们。

打眼一看,有个船工正上手翻我们的行李,就知道人害人才是真。

沈沪安在水里挣扎着要冒头,被桨敲了好几次,我憋住一口气,上去拽着他,往远了游。

这地方估计是特意选的,河里满是大大小小的漩涡,我俩还没游到岸边,就被冲散了。

我呛了几口混着沙的河水,鼻子酸涩,头疼得厉害,耳朵里都是念经声。

天旋地转时,有个东西游到了我身边,扭头一看,是只大乌龟。

我脑子正蒙,认定这就是送唐三藏见佛祖的那只老鳖,怕它送我上西天,不敢整个儿靠上去,抠着冰冷坚硬的背壳,跟它一起漂。

漂了一段,两岸平缓下来,岸上似乎有人烟,我清醒了点儿,喊了两嗓子。

岸边洗马的大哥听到有人喊,先往这边望了望,似乎是看到我们了,立马喊了一大票人围过来,下饺子似地往河里跳。

我见有人来救我,泄了手上的劲儿,手指头撒开了龟壳。

我以为人来了先救我,没想到那群人看都不看我一眼,径直奔向离我而去的大乌龟,前呼后拥地抬起它,吆喝着上岸去了。

河边有五六十米的浅滩,再往后就是山坡,半山腰有个小村落,用粗石板搭了上去的台阶,边上满是青苔,有点儿滑。

山村里看样子就十几户人家,房子都是石头块垒出来的,中间用黄泥抹平,每幢房子后面带个小院儿,院墙齐腰高,里边圈出个棚子,养猪和山羊的都有。

村口处有个小庙,旁边两块种植地,一边种着绿油油的庄稼,另一边是片白色花田,花田里有个系白头巾的年轻女人,穿着红裤子,扎着裤脚,在哼唱一支不知名的调子。

沈沪安马上要追,有只红冠子公鸡正巧路过,大概以为他散开的绑腿布是虫子,叨着就不松口了,一时间鸡飞人跳,十分热闹。

那姑娘边笑边把鸡从他手底下解救出来。她大约二十岁,手上拿着把小刀,还有一张小油纸。

我看着姑娘手里拿的家伙,再一看周围,果然是块鸦片田。

汤玉麟接手热河省后,放开了鸦片种植,承德种植鸦片之风盛行,人们常用小刀与油纸割取罂粟花汁。

“仙喜,你在跟啥人讲话?”有个中年男人从村子里出来。

我刚要打招呼,沈沪安却上前一步,报了个人名,说我们是他亲戚,来看他的路上遭了水匪。

这地方叫丁家寨子,居民总共不过50,大部分姓丁,一年到头,除了跟税务官碰上四五回,压根不和外人打交道。

中年男人是丁家寨子的村长,五十岁了,一辈子没出去过。

他只知道现在大清没了,但还得交重税,猪和羊自家舍不得吃,鸦片田更是得小心伺候着,至于税交哪儿去了,就是笔糊涂账。

丁村长赶紧解释说,村民们看我和乌龟一起顺河漂,寻思人已经死了,乌龟来带我的魂魄走,这不得了,肯定是神灵下凡,得马上迎回去,供到庙里。

村里人拜乌龟大神,家家户户都会在墙上挂个龟壳,作为保家仙。

丁村长家不小,一幢房子五六个房间,村长夫妇带着小儿子住正房,仙喜独住一间。

除了厨房柴房外,还有几间空着,屋檐下挂着一排鱼和干菜头,里面胡乱堆着些杂物,没住人。

他家小儿子十一岁,和丁村长一个模子刻出来的,对我们很好奇,围着我们来回跑。

丁村长四个儿子,前面三个都被抓了壮丁,出去当兵了,有两个再没回来过。

三儿子丁虎倒是回了,却成天嫌这嫌那,啥都看不惯,宁愿进山当猎户,一年半年地不着家,

丁村长笑了笑,说不是,她姓赵,但比亲闺女还亲,等老四再大点,就让他们成亲。

送走了村长,沈沪安露出些慌张来,问我,咱行李没了,怎么办?

我坐在铺着草席的大平炕上,见丁家老四总在门口晃悠,留了个心眼,没说我把家当都藏在身上了。

直到外头赵仙喜抄着鸡毛掸子,揪着丁老四的耳朵走了,沈沪安才搭话,他去想办法怎么从这村子里出去。

在水里扑腾了半天,我感觉身子都快散架了,没等丁村长端来晚饭,就倒在炕上睡了过去。

沈沪安没休息,他打了水,拧了块毛巾给我,又指了指炕桌上的饭菜,让我垫补两口。

我问他外面在干什么,他说村子里要给那只大龟办祭礼,丁村长邀我们一起去。

村口小庙旁边插满了火把,还有些绣着乌龟的旗子。庙门口站着个驼背老太,手里提着盏煤油灯,每过来一人,她都要和那人对着拜拜,赞一句大仙保佑。

我同她说,那龟大仙也算我半个救命恩人,想进去上柱香,老太太顿时露出惊喜的样子。

一问,老太太也姓赵,来头还不小,曾经在热河喇嘛庙里做事的,老汤把庙拆得差不多了,人也赶走了一批,赵仙喜是她流亡路上捡来的孩子。

热河喇嘛庙是承德避暑山庄外八庙的俗称,指的是避暑山庄东北部的八座藏传佛教寺庙,包括溥仁寺、溥善寺、普宁寺、安远庙、普陀宗乘之庙、殊像寺、须弥福寿之庙、广缘寺。

赵老太带着赵仙喜坐船去关内时,船翻了,她俩醒来时,就在丁家寨子了。

“是被龟大仙送上岸的,千真万确,乡亲们都见了,大仙还爬到山上来,巡了一圈才走呢。”

赵老太砸吧砸吧嘴,说她那时就知道,丁家寨子有大仙庇佑,于是和丁村长结了亲,把赵仙喜送到丁家。

赵仙喜算是童养媳,从小在丁家长大,丁家前两个儿子都没回来,说让她嫁给三儿子丁虎吧,丁虎又不愿留在山寨里,就配给了丁老四。

这庙很小,就五六平大,摆了个八仙桌搭成的供案,大龟就供在上面,缩得只能看到个龟壳。

供案后的墙上挂着一副绣像,绣的正是只乌龟,龟壳周边用红线密密麻麻轧了一圈,乍一看,还以为这乌龟的脑袋和四肢都被砍断了,有点渗人。

庙门口有个圆口大腹的粗瓷坛子,里头装水,插着一把柳条,得先戴上柳条和红线编的圆圈,才能靠近大龟。

编柳条的人是赵仙喜,丁老四歪在她旁边,手里也拿了根柳条摆弄,有一搭没一搭地和她讲话。

赵仙喜并不理他,瞧了我一眼,眼睛盯在沈沪安身上就不转弯了,递柳条圈时故意碰了下他的手,红着脸傻笑。

赵仙喜笑话他,“老太太说了,心里想别人,死了是要被砍两半的,多吓人啊,我才不要,你想那么多干啥?”

丁老四仍不高兴,又不敢对上我们两个大男人,便指着那大龟,说他三哥和他讲,什么大仙都是迷信,是坏东西,我们要是去拜,那也是坏东西。

赵老太太把煤油灯一放,过来按住丁老四,就要用柳条子给他洗嘴巴。

赵仙喜去拦,被他撞了个趔趄,一屁股坐在供案边上,八仙桌顿时翻倒,龟壳掉在地上,咔嚓一声,居然裂成了两半,里面涌出了红色的东西。

昏暗的光下,我原以为那是血,随即纳了闷:怎么亮闪闪的?

再一看,那压根不是血,而是鲜红的绸缎,上面拿金银丝绣满了图案。

那大龟也不是乌龟,就是个龟壳箱子,内侧满是雕花,还有金属轴承,箱子里塞着各种布料,都没泡水,鲜亮得很。

红布中间,裹着一个像打字机又和打字机不太一样的机器。

赵老太叹了口气,从香炉里捻出一撮香灰,念念叨叨地往我们身上洒,又把赵仙喜扶起来,说好孩子,龟大仙再宽容不过了,一定不会怪你的。

之后的几天,沈沪安没事儿就往山里走,他说自己认识个附近的猎户,要去找他打听怎么出村。

我对沈沪安还是有些戒心,但也没办法做什么,人生地不熟,盲目行动会带来麻烦。

闲着的时候,我要么盘算着怎么往沈阳走,要么就在村里闲打听。

赵老太把裂开的龟壳和打字机模样的机器一起供在了庙里。

先是有个小孩溜进山林里玩,回来就发起高烧,赵老太看过,说许是遇到了野兽,被吓着了。

没过两天,又有好几人从林子里逃回来,满脸惊恐,说林子里晴天打雷,差点劈中他们,也有人说,在河边看到了突然出现又突然消失的鬼。

村子里开始有闲言碎语了,丁家人疼爱赵仙喜,没让她裹脚,就有小脚的女人往她鞋上吐口水,说是她的大脚冒犯了仙人,才降祸给村民。

赵仙喜哭了一场,收拾铺盖,要去庙里念经,直到龟大仙原谅她。

我和她说,那就不是个乌龟,只是个物件儿,和你们家衣服箱子差不了多少,她不信,说大家都说那龟壳是神仙的肉体凡胎,里头是舍利子。

当晚还是她做饭,我碗里的黄米粥挺浓,但咸菜一点儿盐都没拌。肉就别想了,他们这也只有过年才吃得上。

过了两天,沈沪安回来了,带我来到离山寨几里远的林子里,进了栋小木屋。

屋里有个猎户打扮的男人,看着比沈沪安大点儿,沈沪安喊了声虎子哥。

这人就是丁虎,在东北军待过,和沈沪安早就认识,熟悉去镇上的路,能捎上我俩。

丁虎长得不像丁村长,但浓眉大眼的,也看不出村长嘴里不孝子的样儿。他和我握了握手,手心枪茧很重。

报税务官名字的法子,也是他教沈沪安的。小地界儿,地方官的名字比天皇老子好使。

据丁虎说,他现在跟着一帮猎户,听说有伙日本人在河上丢了东西,正在这一带转悠,就带了人过来,护着家里几天。

那台机器很可能是日本人的,沈沪安问他能不能赶快把那台“打字机”转移走,在村子里放着,会给村民带来麻烦。

丁虎从小在这长大,小时候也拜“龟大仙”,进了军队受长官看重,跟着识文断字,才明白事理。照他的话讲,这村里也就几个年龄小的,比如丁老四他们,还有救。

“这寨子可不是啥好地方,”丁虎说这话并不像是在客气,“好在我爹是村长,我想个法子,把机器弄出来,咱们连夜走。”

丁虎和我们一起回了趟丁家,丁村长还板着脸嘘寒问暖几句,他倒好,老挤兑他爹,把人气得吹胡子瞪眼后,就溜了,还拐跑了丁老四,说请他吃南沙饼。

南沙饼,承德著名小吃,个人喜欢澄沙馅(红豆沙馅)的。

当晚丁老四没回家,我们都以为他跟着他三哥在山里的小屋住下了。

第二天村里突然敲起锣,说龟仙失踪了,赵老太发动村民一起去找。

木屋角落多了个显眼的大笼子,上面盖着布,丁虎坐在躺椅上,正在擦一把步枪。

我们面面相觑,丁虎突然愣了一下,脸白了,问我们:“老四呢?老四在家吗?”

“我带他去镇上买完糖饼,就回来了。”丁虎愣了一下,猛然站起身,一脚踹翻凳子,抄起枪骂,“小兔崽子,又听老子墙根,肯定是他拿走了密码机。”

失踪三天后,丁老四的尸体被冲上了岸,半个身子都被鱼啃没了,看不出是怎么死的。

丁虎也没法一走了之,只能先安排好弟兄,再守父母几天。

这天晚上,我翻来覆去地睡不着,起来倒水,却发现小庙那边亮堂堂的。

村长夫妇和赵仙喜都不在家,我连忙把沈沪安叫起来,一起去小庙。到了之后,我俩的手里也被塞了一杯黄酒,说是去邪祟的。

除了吃奶的小孩和走不动路的老人,寨子里几十口人都在,最前头站着一圈举火把的村民。

赵仙喜跪在庙门口,赵老太跪在她对面,身边是丁老四的尸体,还有那个龟壳盒子。

赵老太问赵仙喜,龟大仙的舍利,是不是你让老四带走的?

赵老太点点头,说这就是了,是龟大仙的怨气在作祟。这怨气附在你俩身上,让你没拦着老四,让老四带着舍利,下河去给大仙赔罪去了。

又说,现在,就看大仙愿不愿意原谅你。赵仙喜忙点头。

赵老太让人用龟壳装一壳河水,然后取出小刀,在丁老四的胸口上,割了一小块肉下来。

她开始在河水里洗那块肉,一边洗,一边喃喃念经。我想起艄公念的鬼东西,一时间脑子嗡嗡地疼。

赵老太洗完了肉,将小刀向赵仙喜的唇边一送:“吃吧。”

我揉着脑袋,还没反应过来,沈沪安已经挤进去,喊着,不行!你们怎么能让人吃人肉!

赵老太厉声道:“怎么会让我仙喜儿吃人肉!是让她身上的大仙吃!”

沈沪安是个好手,但没有武器,又有十几个人围着,很快就被制住,看他要咬人,把嘴也用绑腿布堵了。

丁村长冲我叹了口气,说你们外乡人就不要跟着瞎掺和了。

赵老太又开始和赵仙喜讲话,声音很和蔼。她说,大仙要是原谅你,吃下这口肉,也就罢了,要是不吃,你也是要去赔罪的。你们宽心,等赔完了罪,还能去轮回转世。

赵仙喜点点头,一伸脖子,把那块肉咬进嘴里,往下咽。

我眼睁睁看着她弯腰咳嗽,脸色煞白,眼泪口水都往外流,最后嗓子眼咕咕几声,哇地吐了一地。

丁村长含着泪跟她说,仙喜是个好姑娘,老四也是好的,犯了错,好好给大仙赔罪就是了,下辈子,来给丁家当亲闺女。

赵老太给她抿了抿滚乱的头发,“俺以后去镇子上给你买纸钱,在大仙那儿,别克扣自己,丁四小子还不懂事,你多辛苦些,大仙会记着你的好的,要你还做你爸妈的儿。”

村民们拥着赵仙喜到了河滩上,见她抱着龟壳,一步一回头地往河里走。

我趁乱挣开拽着我的人,一个箭步窜进河边半人高的芦苇丛,准备等她下水后就救人。

我躲在芦苇丛里,探头一看,岸边竟然爬着一只半米多长的乌龟。

这乌龟就不是个龟壳了,有头有尾的,慢慢爬向赵仙喜,在她身边停下,不动了,脖子却伸得老长,似乎想要够她的衣角。

我灵机一动,摘了团草,压在舌根底下,喉咙打开,丹田发声,拖长音唤了声仙喜,又把草叶拨弄得刷拉响,不让他们判断声音的方位。

赵老太仔细看着,忽然尖声道:“大仙!是救了俺的大仙!”

沈沪安脑子活,立马呸呸吐开嘴里的绑腿布,大声问:“大仙,您是不是原谅赵仙喜了?”

我等了一会儿,见赵仙喜跪在乌龟跟前,就说,“是——”

一村的人都跪下来,开始砰砰磕头,大仙恕罪的声音响成一片。

村民散去后,那只大乌龟被赵老太和赵仙喜想方设法哄去了庙里,沈沪安也跟去了。

我在草丛里蹲得腿麻,刚站起来,身边一哥们儿也起来了。

丁虎笑笑,告诉我那乌龟就是他放的,本来是买回来换龟壳箱子的,到时候就假装神仙复苏了。

这龟是镇上的人捉来的,好像对鸦片有瘾头,卖得便宜。赵仙喜这段时间忙着收鸦片,衣服上沾了罂粟花汁,乌龟一放出来,当然奔着味儿去了。

丁虎做了个滑稽的双手合十:“不打紧,这乌龟最多活到过年。过年了,就挖了吃肉——你以为丁家寨子拜的是什么东西?”

丁虎搞来两匹马,把我和沈沪安送到平泉,那里有去奉天的火车。

丁虎骑着马过来,和我肩并肩,递了我一支大前门,趁着沈沪安没注意,小声跟我说,沈沪安跟他弟弟丁老四一个愣性子,托我多看顾他些。

这些天看下来,沈沪安倒不可能是日本人的探子,但没有日本人的时候,中国人也害中国人,我见过不知多少了。

不过,毕竟是大哥信得过的手下,哄个傻小子,对我来说也不难。

我点了点头,又问丁虎,那个打字机到底是啥宝贝,怎么谁都盯着。

九一式拉丁语密码机又称A型密码机(日语:暗号機タイプA Angōki Taipu A),因美军对其为代号为Red,故又被称为红色密码机。曾在二战期间被日本外务省用于外交,但因其加密方法过于简单而被西方密码学家迅速破解。

这是我最后一次见到丁虎,我这辈子见过太多仅有一面之缘的人,他算一位,也是最潇洒的一位。

到了奉天,我在板井南胡同里租了个两进的小屋,暂且安顿下来,然后联系上我老师的朋友罗振玉,想办法搞护照。

罗振玉现在管着东北这边的文化协会,他一辈子想着复辟,到最后不惜跟日本人合作,也因为这,在关内臭了名声。

这人心不算太坏,听我说亲人失散的事儿,也挺同情,就给我在他手底下挂了个民俗记者的名头,方便我去边边角角的城镇乡村里找人。

我顺便也给沈沪安弄了个身份证,但他不怎么领我的情,也不知因为什么。

报纸上登了一张丁虎的照片,旁边一段字写着,近日平泉县境内击毙一反满抗日土匪,其人为专抢日方友人、穷凶极恶之匪帮头目。

那天晚上,我打了一斤烧刀子,买了一斤猪头肉和一斤酱牛肉。

我把贴身穿的长衫拆开,里面有用油纸和做雨披的胶布包裹的汇票,我抽出两张,到银行换了点钱出来。

沈沪安这段时间也不知道找没找到营生,我寻思给他点现钱先救救急。

我拿着吃的和钱去沈沪安那屋,虽然我俩住在一个院儿里,打来到沈阳也就见过两三面。

喝到差不多,我提起了丁虎,沈沪安哼笑了一声,“前段日子,也就是咱到沈阳没几天,虎子哥给我来信儿,说在村子里待不下去了,赵仙喜仗着有龟大仙喜欢,喊了一帮村民,要把他押回丁家成亲,虎子哥差点就被摁着上盖头了。”

没等沈沪安给他回信,他就在报纸上看到了丁虎的照片。

“金先生,我知道您有能耐,到了满洲国这地界也能弄到身份。现在我也不怕告诉您,虎子哥就是我说的义勇军的接头人,这回密斯金(金小姐)的下落可难找了,以后怎么做,您自己得想清楚。”

沈沪安手里摇晃着我给他办的身份证,脸上挂着那种油头粉面公子哥儿的笑,倒有了几分我见过的上海的影子。

我听出他在怀疑我跟老罗告发丁虎,骂了句小兔崽子,把换回来的满洲币摔了他一脸,扭头就走。

伪满洲中央银行大同二年(1933年)发行的百元纸币。

把带出来的汇票裹好,缝进衣服内衬的暗兜里的法子,还是当初小宝教我的,他告诉我,出门在外,不能露白。

赵仙喜遭了旧习俗的罪,也得了旧习俗的好,归根结底,是有太多的人抱着那些所谓的老理儿不放。

这些老理儿,或者说习俗,随着时代的变迁,有的就逐渐变了味儿,这种跟不上时代的东西,就应该变化变化了。

比方说这些村民信龟仙没啥,但因为信龟仙,强迫别人做事,就不地道了。

还有的习俗,打根儿上就有问题,就是糟粕,这种东西不管它传承了多久,它依然是糟粕,这种东西,你捧着它,只会越捧越臭。

而这些习俗有个共性,它通常会通过牺牲一个人的利益甚至生命,来满足另一群人的安全感。

说回到金木,他跟沈沪安在沈阳安顿下来,这是他到达东北的第一站。

两人之间似乎还有些嫌隙,这也让金木怀念起曾经的朋友。

世界从未如此神秘

![]() (212 bytes)

()

08/09/2022 postreply

19:21:21

(212 bytes)

()

08/09/2022 postreply

19:21:21