「北洋夜行记」是魔宙的半虚构故事栏目

由老金和助手讲述民国夜行者的都市传说

大多基于真实历史而进行虚构的日记式写作

从而达到娱乐和长见识的目的

我问他,打算花多少钱,要是就想花个百八十的,我也能算算。

我严肃地接受了他的批评,隔行如隔山,是这么个道理。

信得是我觉得,这世界运行必然有其规律,就好比一个模型,你把数据带入,经过一系列演算,就会得出一个结论。

但我又不太信,现存的世界上有哪个活着的人,或者活过的人,知道这样一个能够推算命运的模型。

可有时候,就是挡不住这算命的说得准,咱也不知道他是咋算的。

今天的故事里,金木就碰到一个算命的,这人挺邪乎,他至少说对了一些事儿,让金木挺难受。

《北洋夜行记》是金木留下的笔记,记录了 1911年到 1937年期间他做夜行者时调查的故事。我们将这些故事整理成白话,讲给大家听。

本地图原图出自民国三年天津中东石印局出版之《北京地图》,图中红五星标注为案发地。

今年关外不太平,新年过后,日本人在长城外一直没消停过。

1933年3月上旬,日军开始向长城东线要塞发动进攻。图为日军在飞机掩护下,向中国军队喜峰口阵地进犯。

大哥临走前,跟我和戴戴吃了顿饭,就当是年夜的团圆饭了。

春节这段日子,戴戴反应挺大,我经常要带她去医院做检查。

协和医院的黄芩是我在仙台医学院的同学,基本上每次去都要找他帮忙。

听黄芩说,我们大学时的植木教授给汪亮写了信,邀他去东北做研究。

汪家虽然是保守派,但也不想在这时候跟日本人扯上关系,结果汪亮跟家里大吵一架,悄没声儿就跑了,至今找不到人,他爹气得差点中风,还来协和养了一阵子。

那段时间戴戴脾气大,我有时候为了躲清静,就去找黄芩出来喝酒。

老黄住城南,虎坊桥那边,那边茶馆酒肆多,一般都是我去找他。

那天我俩约在东来顺吃涮锅子。走在街上,他一直在说他们协和医院里的八卦。

东来顺,创始人丁德山,最开始在东安市场卖杂面,店名取“来自京东,一切顺利”的意思。1912年,东安市场失火,市场重建后,他于原处建起三间瓦房,招牌改为“东来顺羊肉馆”,开始经营涮肉。

我有一搭没一搭地听着,路过一个拉洋片的,我感觉不对,好像有人跟上了我们。

我回头瞥了一眼,路人里有一哥们,穿了身讲究但脏兮兮的西装,戴着个单边眼镜,一直跟在我们身后。

我正犹豫,要不要上去问问他是谁,想干嘛,这哥们儿径直朝我们走过来。

走近了我才看到,他脸色很难看,眼圈很重。他对我俩说,两位爷,算一卦吗。

黄芩想都没想,摆摆手,说不算不算。我有点好奇,但还是冲他摇了摇头。

我愣神的功夫,他就从口袋里拿出一张纸和一支炭笔,画了几笔,然后交给了我。

我手一抖,把纸展开。上面简单画了个人,穿着军装,背靠长城垛子,一手攥着一杆断了的步枪、一手提着大砍刀,脸没细画。

我问他,你刚刚一直跟踪我们,你认识我们吗,这画上的景儿你是哪儿看到的。

男人抿了抿嘴说,我有阴阳眼,这是我从你身上看见的,你刚才从我身边走过去,我就看见了。

他又转过头,对着黄芩说,你是协和医院的医生,你有个朋友,应该也是干医生的,但总跟死人打交道,他去了北边儿,身边有一个长着犄角的鬼跟着他。

黄芩惊讶地看着我,我也猜到了,他说的这个男的,可能是汪亮。

“两位爷,我是想求你们帮个忙,我媳妇儿被你们那的一个医生害死了,但我没法证明是这个医生害死的,我看到了,你们一定能帮我这个忙。”

黄芩乐了,说你叫住我们给我们算命,就是为了帮你,你既然能看到我们看不到的东西,怎么不自己算一卦,看看自己。

男人表情扭曲,感觉要哭出来,半天憋出一句,我看不清,啥也看不清。

他原本和妻子吴玲住在琉璃厂,祖上是做皮子的商人,他这一代已经不做了,好在家底儿厚,加上画画的报酬,也能糊口。

“琉璃厂”最早名叫“海王村”,元朝时,在该地建了琉璃厂,名字一直沿用。清初顺治年间,因汉族官员多数住在附近,赶考的举子也常聚于此逛书市,各地的书商来着开店,逐渐形成了“京都雅游之所”。与文化相关的笔墨纸砚,古玩书画等也随之发展起来。

他带我们去他住的地方,说妻子去世后还没有下葬,棺材一直停在院子里,因为他想让法医来给他妻子做尸检,查明死因。

路上,黄芩跟我小声说,这个徐泽先之所以半路拦住咱搭话,指定是因为听到了他医生的身份,想借着咱们进医院搞调查。

我点点头,心里却想着他给我画的那幅简笔画,那个长城上孤独的军人。

徐泽先家是个小四合院,门口搭了蓝白棚子,几个了事先生正探头探脑,我们打发走人,才进去。

了事先生,旧时杠铺(葬礼承包商)搞外联的伙计。

院落挺敞亮,里头还晾着些画纸。院里的腊梅花据说是吴玲亲手种的,许是没人照顾,都快落完了,花瓣打着旋儿,悠悠飘到下面的棺木上。

我在那十二合的松木棺材前面沉默几秒,说句得罪。徐泽先也不让我们碰,自己上手开盖子。

推到一半,他魔怔了似地,大叫了一声,嗓子里咯喽两下,人往后一仰,就要摔倒。

棺材盖侧翻在地,打眼一看,里面除了散乱的装裹外,只有半条破烂的小腿。

徐泽先一时糊涂一时清醒,我和黄芩商量一番,还是先把他送到了附近的同济诊疗所,让他在那儿缓缓。

我俩在这个半仙画工家里折腾了半天,涮羊肉也没吃上,走的时候在胡同口囫囵吃了碗炸酱面。

吃面就着两瓣蒜,味儿挺对

回去的路上,我时不时拿出那张画看看,我答应帮徐泽先调查,多半是因为这幅画,还有他说的关于汪亮的那些话。

徐泽先还是那副肾虚样儿,人倒是清醒了,在书房里发呆。

对面的墙上贴满了肖像画,但都只有上半张脸。我凑近看了看,发现每幅肖像眉下都有颗小痣,看样子是同一个人。

书房的桌上摊着各种画片,最上面的一张米鼠已经落了层灰。

30年代,上海最fashion的纸媒《良友》画报嗅到时代的潮流,大篇幅介绍了这位“明星”,当时MICKY MOUSE的译名是“米鼠”。

我环顾了一下四周,这间屋子与其说是书房,不如说是个画室,书架上摆放的全是颜料和画笔。

我拍了拍徐泽先的肩膀,把他的注意力从肖像画上拉回来。

见到我,他叹了口气,说他又想起来一些事,杀他妻子的医生叫浦兰德。

他记得吴玲躺在手术台上,被绿色的布蒙着下半张脸,穿白大褂的浦兰德站在旁边,银亮的手术刀下去,吴玲似乎颤抖一下,眼角滑下一滴泪水,慢慢地就不动了。

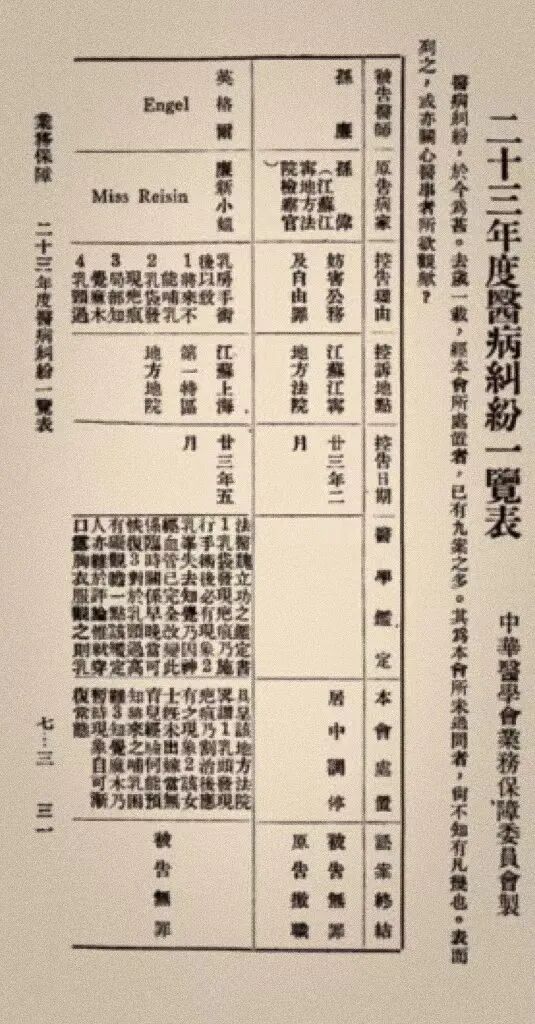

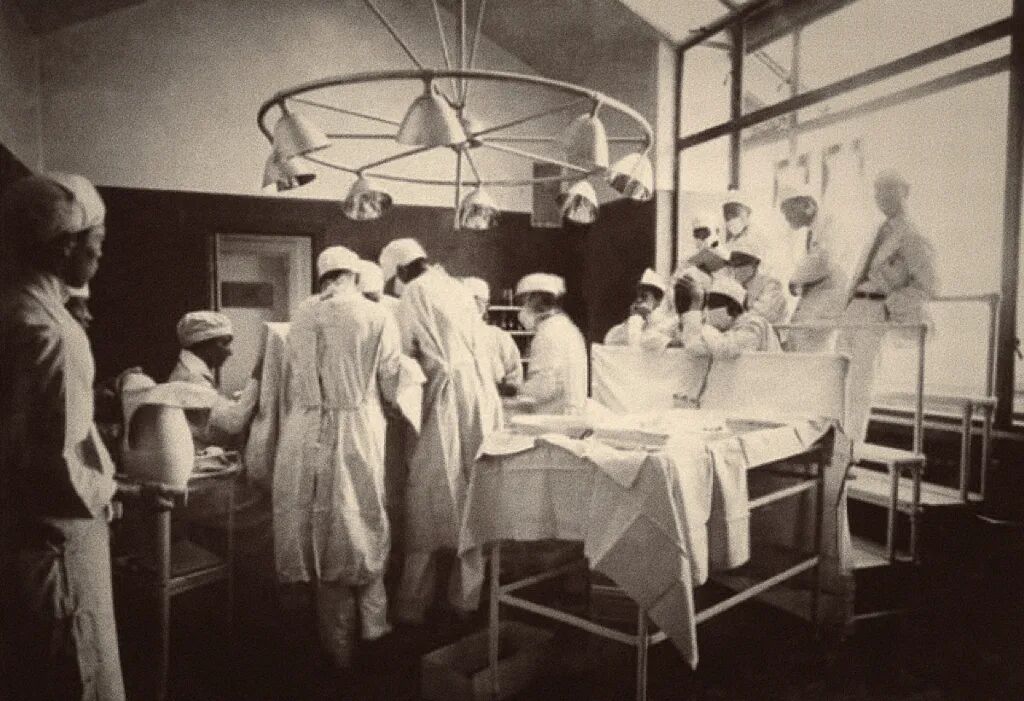

民国时期协和医学院的手术室,装备无影灯和X光。在当时的配备里,算非常奢侈了。

我小心翼翼地问他,那你妻子的遗体呢,怎么就变成一条假腿了。

“一定是让那个医生偷走了,他不想让我做鉴定,查出我妻子真正的死因。”

我还想多问几句,看他越说越气愤,也没法拦着,只能劝他冷静,要不先报警。

徐泽先坚持要去找浦兰德问个明白,我看他摇摇晃晃的,生怕他去医院闹事儿,只好叫了黄包车去协和。

路上,徐泽先差不多是一路哭过去的,他跟我讲起自己妻子生活中的各种事儿。

他说吴玲懒,不爱动,总幻想有了钱就包辆车天天坐,现在也坐不到了。

他还说吴玲爱吃大顺斋的糖火烧,妻子在世的时候,隔两天他就要去牛街买两个,给妻子解解馋。

说完他就开始哭,哭得跟泪人似的,整得我不知所措,心想这情绪波动的比孕妇还邪乎。

我俩来到医院,打听到浦兰德大夫正在做手术,徐泽先不甘心,要在医院等。

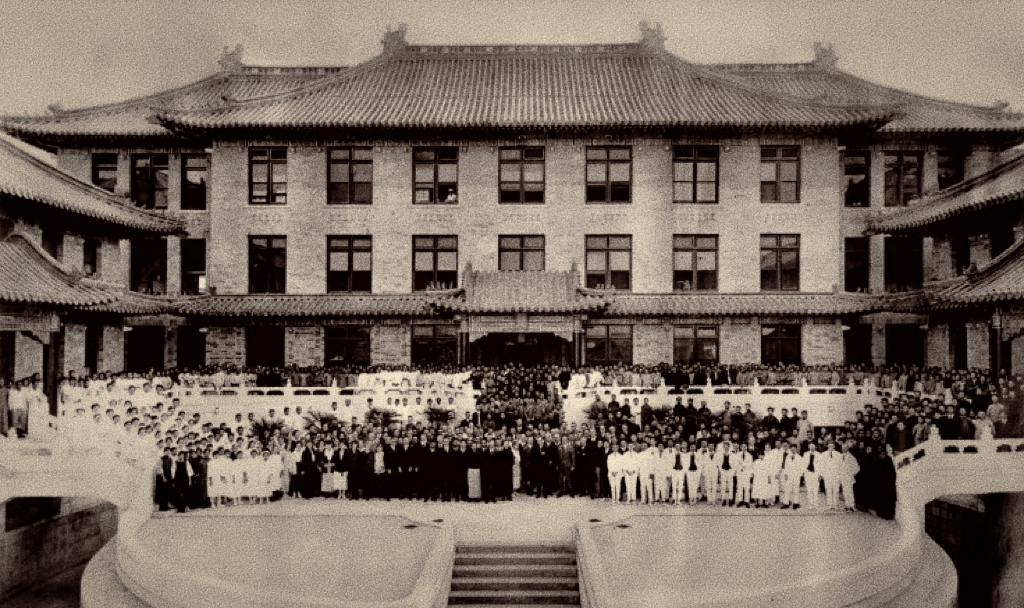

民国时期,北京协和医院落成典礼的集体合影。《协和医事》一书里也收录了这幅照片。

我趁着这会儿功夫,去普外科找黄芩,问问假肢的事儿。

他说假肢上还刻着编号,应该是直接从仓库拿出去的,要是给病人装假肢的话,调试完就该把编号磨掉了。

黄芩让我在办公室等着,他去假肢科问问,看有没有编号记录。

我在他办公室坐了一会儿,想到徐泽先一个人,怕他出事,就给黄芩留了个纸条,告诉他我去把徐泽先领过来,一会儿就回来。

我回到走廊,没走两步,就听到一阵喧闹声,转头一看,有个穿白大褂的外国人跌跌撞撞地跑过来,用德语大叫着让我躲开,他身后追着个胡乱挥着火钳的军官,哭得什么似的,口口声声说他要害自己的命。

那火钳威力惊人,把护墙板砸得木屑飞溅,好几个膀大腰圆的护工上去,才按住了人。

不少人过来凑热闹,我听着,好像是这个军官伤了脑袋,又追捧报纸上王若俨的话,认为医师要他去放射科照X光是耽误治疗,是想害他。

那绿眼睛的外国医生瘫坐在等候椅上喘气,他胸口别着名牌,名牌上写着“Purand”,袖子被扯脱了线,布片耷拉下来,露出手臂上几道结疤的挠痕。

被按住的军官突然暴起,挣脱护工,从地上拾起一块木头,竟是不管不顾地照着站在医生前面的我扎了过来。

我根本来不及转身,只能尽量偏开头,旁边窜出一个人来,那一下结结实实刺在他脸上。护工反应过来后,立马一拥而上,叠罗汉似地给人压实了。

外国医生大喊了一声“福大”,我心说这确实挺福大命大的,就感觉有啥东西掉在我脚边,低头一看,是扎着块木头的半张脸。

给我挡了一下的人“哎”了声,转过头来,左半张脸上赫然一个鲜红的大洞,甚至能看到里面白森森的牙齿。

我让这半拉脸给吓了一跳,走廊里好几个人都吓坏了,嗷嗷叫着要跑。

一个护士忙过来检查我有没有受伤,我摆摆手说没事儿,又问她,这哥们儿脸怎么回事。

胡大也是这儿的病人,受过重伤,那半张脸本来就是假的。

战争中半张脸毁容的人,佩戴面具

胡大拿脚踹被护工按在底下的军官,边踹边嘿嘿直笑,咧开的嘴角边挂下一串口水,明显有些精神问题。

那人一见胡大,叫了声大哥,过来拦着胡大,不让他再踹人,但力气太小,根本拦不住。

胡大脸上的洞在流血,还是被木头刮到了,黄芩他们准备给他做个检查,跟我打了个招呼,指着这个小个子,说他是管假肢的,可以让他帮忙查一下假肢编号。

说完他和一个护士架着胡大去诊室检查伤势,顺便捡起了地上的半张脸。

我回头找人时,护士正把小个子训得狗血淋头,说他不该让他哥一个疯子到处乱跑,要是再不听话,就把他们兄弟俩赶出去。

我没吱声,在旁边听着护士训完人,才上去跟胡二搭话。

我跟胡二说,你大哥真可以,替我挡了一棍子,要不然我现在指定让那个疯军官开瓢了。

胡二听说胡大救了我,眼睛都亮了,他说自己哥哥别看脑子不太正常,但还是个好人。

胡二今年刚满二十,他哥是去欧洲的华工,之前一直在欧洲,26年才回来,“要不是因为伤到脑袋,没准就留在那儿娶洋媳妇了。”

一战期间,约14万中国劳工远赴欧洲战场,在英国、法国等协约国军队从事挖战壕、救助伤员、清理战场甚至扫雷等艰苦繁重的战地后勤工作,这一群体现被研究一战历史的学者统称为“一战华工”。

胡二原来是做木匠学徒的,也没什么钱,好在社会服务部的社工同情他们,减免了他哥的医药费,让他哥住在调养院,又让他去职业治疗处,安排了个做假肢科勤杂工的活儿。

他告诉我,他哥在他心里是个大英雄,他们父母去得早,胡大从小把他带大,后来为了给他交学徒费才跟人出国工作。

他哥哥头上的伤是一次救人落下的,现在虽然难点儿,但他哥还知道护着他,日子也能过,“我哥肯定不后悔救人。”

我们又谈起徐泽先的事,我把假肢给到胡二,他看了看,说这应该是从我们社会服务部出去的假肢。

我俩正聊着,徐泽先走了过来,他看到胡二,有点发怔。胡二看了他一眼,先是一愣,很快就醒过神来,问徐泽先您哪位,找我有事吗。

等胡二走了,徐泽先跟我说,他看到胡二背后站着一个女人。

我已经不知道徐泽先说的话是真是假了,他在医院的时候说胡二身后站了一个女人,回去的路上又说他妻子的鬼魂回来找他了。

我有点不想相信他,可一想到他给我画的那张画,我又没法不相信他。

这两天,我也暗自调查了一下这个徐泽先,发现他跟我和我大哥金肃都没啥交集。

他是不大可能知道金肃驻防长城沿线这事儿的,也没啥理由跟我这儿故弄玄虚。

调查徐泽先的这两天,我查出个事儿,徐泽先在协和看过病,给他看病的,也叫浦兰德。

那天趁着陪戴戴做检查的空档,我找到黄芩,问他这个浦兰德是啥医生。

黄芩告诉我,徐泽先说的这个人,就是那天走廊里我碰见的外国大夫,“神经外科,瑞士人。”

我拽着黄芩,跑到三楼的神经外科诊室,找到浦兰德的办公室,贴着办公室的门听了半天,老黄问这是想干啥。

里头布局和黄芩的大差不差,但整洁不少,办公桌上除了一本专业书,就放着一个泡着咖啡的白瓷杯子和一个小盆景。

我拉开抽屉,最上面压着本弗洛伊德的《十七世纪附魔神经病病例》,下面是一沓病历本。

我本想翻翻病历里有没有夹着的东西,却突然发现了一个名字。

黄芩这时在外面轻轻敲了敲门,提醒我有人来了。我连忙抓起那本病历,假装是病人,一边咳嗽一边和黄芩回了他的办公室,把门反锁。

整份病历都是花里胡哨的英文,我接触得少,只能指望黄芩帮我翻译,但病人的名字却是印刷上去的,很清楚,正是徐泽先,里面记着的最后一台手术在一周前。

黄芩想了想,说他知道的不多,好像是精神正常的人因为视神经的问题,也会看见幻觉之类的东西。

出现阴阳眼这种事,显然徐泽先的手术是失败了,还伤到了其他地儿,导致记忆也不全乎。

我说怪不得他把浦兰德当凶手,敢情是记恨给他做手术的人。

黄芩翻翻病历,“不止,这个诊断结果是三年前的——他媳妇儿不会早就没了吧?咱不也没见着新鲜尸体吗。”

我跟黄芩讲了徐泽先他老婆也做过手术的事儿,准备再回浦兰德办公室一趟,看看有没有吴玲的病历。

黄芩摇了摇头,说你见过哪台手术医生还要请家属旁观的?

我最终还是找到了浦兰德医生,直接询问他关于徐泽先和他妻子的病。

浦兰德记得徐泽先,说他住院期间总提起他妻子,但从没人见过吴玲。

到现在我大致确定,吴玲应该很早就去世了,那之后徐泽先眼睛出了问题,患上邦纳症,看到的都是幻觉中的妻子。

我把这事儿告诉了浦兰德大夫,他建议我让徐泽先住院调养一段时间。

那天我跟戴戴到协和医院做检查,聊起这个事儿,戴戴问了我一句,那个假肢为啥在棺材里。

我想到了假肢上的那串编号,托付胡二去查,他还没给我回信儿。

下午做完检查,我叫了辆黄包车,把戴戴先送了回去,然后去找胡二,跟他打听一下假肢的事儿。

胡大在那次受伤之后,在社会服务部的安排下住进了调养院。

他和徐泽先的病房挨着,我到胡大的房间看了一眼,胡二不在,就打算去隔壁屋看看徐泽先。

徐泽先的房间门半掩着,我正要推门进去,听见里面传来说话的声音。

我轻轻推开门,看见徐泽先望着半空,不知在想什么,嘴角微微上扬。

徐泽先这样愣了一段时间,头低了下来,看着前方,温声问,“是吗,玲玲?你已经走了那么久了?”

我后脖子一凉,也不由自主地退了两步,直到贴着墙才踏实下来。

徐泽先又叫我们别怕,他妻子信佛,生性温柔,虽然死了,但也不会害人。

这话没有安慰到我俩,我只觉得他病得不轻,胡二像是已经信了,靠着窗户哆嗦,手上一个劲儿搓床尾的铁杆子。

徐泽先又和那位“玲玲”说了两句话。我和胡二大气不敢喘,听着他喃喃自语了一会儿,然后情绪突然激动起来。

“你知道杀你的是谁?”他嗬嗬喘着气,胸膛剧烈地上下起伏,“线索……什么线索?他拿了什么东西?在哪儿呢?”

他伸出手去抓,却抓了个空,眼睛顿时通红一片,“妈的……玲玲!别他妈动……定情信物?我们的定情信物?对、对,我把眼镜给了你,你呢?你把你社工的牌子给了我,对吧?”

徐泽先自个跟自个嘀咕,“放在哪儿了呢……要回去找找”,说完转身就跑。

胡二一个箭步,追了上去。我赶忙闪身,让开了门口,这俩人冲出去的时候都没看到我在门口。

就在这时候,隔壁胡大休息的房间里传来当啷一声巨响。

房间里,胡大躺在床上,残存的一只眼睛睁着,见我进来,咧开嘴笑。

我看他没什么事,松了口气。他床边有个搪瓷缸子滚在地上,可能是刚才碰掉了,我俯身去捡,一抬头,才发现胡大是被绳子绑在床上的。

我以为是医院绑的,看他手脚都勒浮肿了,就想着帮他松开点儿。这时有个护士从门口探头,问刚才怎么好大一声响。

她见我正解绳子,皱起眉,把托盘放在墙边矮柜上,“你是新来的社工?怎么能绑人呢?”

我忙解释绳子不是我绑的。她拿着纱布剪过来,手脚麻利地剪开绳子,说那还能有谁,她们不绑人的,就算是疯人院那边,现在也只连人带被子一起捆。

说完,她看着胡大手脚腕上磨出的血,啧啧摇头,叫我回社会服务部重新培训。

我脑子一走神,如果不是医院的护士绑的胡大,那是胡二把他哥绑起来的吗?

耳边传来一声尖叫,我转过身,只看到软软倒下的护士,和胡大高举的铁制输液杆。

再醒的时候,我眼前一片漆黑,脑门上鼓了个大包,一跳一跳地疼。

这里有足足十多排直顶到天花板的架子,大部分空着,透过架子,能看到房间角落有个用布帘遮着的地方,里面有微弱的白光透出来。

我轻轻挪动了一下手脚,手脚被很松的绳子绑着,看来绑架我的人不怎么专业。

没怎么费劲,手上的绳子就被我挣开了。我又轻轻解开了脚脖子上的绳子。

我爬起来,碰倒了什么东西,幸亏赶在它砸出声音之前一把扶住了。我摸了摸,是一截木桩样的东西,再仔细一看,原来是条木腿,这里可能是协和的假肢仓库。

民国时期由于战争灾荒等原因,导致的伤残人士众多,对假肢的需求量极大,假肢的生产也进入到工业化模式中,图为贵州省卫生材料厂的假肢工厂。

我隐约听到胡二的哭声,他哭着跟哥哥说,别再害人了。

“上次咱们害了人家女护士,就让这个画画的看见了,今天要是再让人看见,这可啥时候是个头。”

胡二都急哭了,“怎么看不见,刚才他都算出来了,你当他真会算命,他肯定是看见了才那么说,你看他把证物都藏在这儿了。”

我踮着脚,绕开墙角堆着的破破烂烂的手臂腿脚,一点点往布帘挪。到了帘子外面,我半蹲下来,轻轻揭开帘子一角。

哗啦哗啦、类似摇晃骰子筒的声音,窸窸窣窣的摸索声,啪地一下、什么像牌一样的东西被甩在桌面上的声音。

随即,我听到了细微的金属细链摩擦声,以及它们撞击玻璃片、滑落成一堆的声音。

胡大含着口水似的嘿嘿笑声在极近的地方突然响起,像是贴着我的耳朵。

我吓了一跳,差点窜出去,虽然及时刹住了,但还是撞了一下前面的架子。

架子高层掉下来个玻璃瓶子,摔碎了,里面装着小型义体,眼睛耳朵鼻子手指滚了一地。

他还是察觉到了有人在,两只胳膊就像摆大锤一样胡乱地砸着架子。

我猛一个驴打滚,险险避开被胡大推倒砸下来的架子。他捡了块玻璃碎片,压根没瞄准我,到处乱挥,自己的手还被割伤了,血扬了我一脸。

门在胡大背后,我这边跑不出去,索性放手一搏,从地上抄起一根实心的木腿,拉开打高尔夫球的架势,看准时机,抡圆了,从下往上给了他一记阴的。

但凡是个有点同理心的男人,都很难用出这一招来,但胡大少了半拉脑袋,黑暗中不好找位置,我只能找更容易造成伤害的地方。

胡大一声不吭地倒在地上,身子蜷成个虾米,我头也不回地跨过他,冲进小隔间里。

胡二绝望地看着我,他用胳膊勒住已经有点喘不上气来的徐泽先,另一只手胡乱挥着一把木工凿。

我在脑子里想词儿,就闻到一股糊味儿,回头一看,帘子外面一片火光,胡大就在外面的大火里,一会儿咯咯笑,一会儿尖叫。

我趁他发呆,抄起假腿狠狠抡了过去,第一下打中了他的手,第二下砸到了他脑袋上。

掀开帘子,外面已经烧成一片火海,也听不到胡大的声音了。

我背起徐泽先,冲过燃烧着的假胳膊假腿,浓烟熏得我头昏脑涨的,喘不过来。

我憋了口气,瞪着眼睛,也不管被熏出来的眼泪鼻涕一大把,闷头往前冲,见门就闯。

在眼冒金星的时候,终于看到了拎着消防水龙头的医院社工。

我去看他时,他正坐在书桌前补全那些半张脸的肖像画,尽管手抖得厉害,仍一幅接一幅,不补完不罢休的样子。

徐泽先跟我说,他想起来了,是胡大杀了吴玲,因为吴玲训斥胡二,被他大哥听到了,直接抡起一个假胳膊,往吴玲脑袋上砸了十几下。

胡二也知道这个事儿,为了包庇他大哥,把尸体处理掉了。

徐泽先说完,愣了半晌,长出一口气,又低头去画他的画。

我问他,现在还能看到别人看不到的那些景儿了吗,他摇了摇头,说在这之后他又做过一回手术,现在已经看不见异象了。

肖像又画完一张,徐泽先撂了笔,认真跟我道歉,说是给我添麻烦了。

我揣着手,在袖子里捏着他给我的那张画,只说了句没事儿,不麻烦。

徐泽先确实看到了胡大杀人,但死者不叫吴玲,她也不是徐泽先的妻子。

她只是个社会服务部的社工,在徐泽先当年去看病时,多次帮助过他。她总是戴口罩,所以徐泽先很少看到她的下半张脸,也不会画。

至于徐泽先说的那个喜欢腊梅花儿,喜欢坐黄包车,信佛、温柔善良的玲玲,到底是谁,我也不知道。

我后来又去找过一回浦兰德医生,他说邦纳症候群是早期诊断,后来推翻了,他发现徐家有精神病史,初步认为是徐家父辈制皮子时接触了硝酸汞,导致汞中毒,并影响了下一代。

4月初,吃榆钱花的季节里,我收到一封大哥给我的信。

国民革命军陆军第二十九军军官金肃,于1933年3月15日,战死喜峰口。

这事儿之后,金木没再见过徐泽先,没再让他算过命,也没告诉他关于他“妻子”的真相。

整理完这个案子后,我在琢磨一个事儿,为啥徐泽先就认定了自己有个媳妇儿,自己的媳妇被害了。为啥胡老二就要那么袒护哥哥,甚至到了对错不分的地步。

还有,徐泽先的阴阳眼到底是不是真的,那条假腿又是谁放进棺材里的。

好多问题,金木在笔记中全然没有说明,他似乎根本不关心。

在这个案子里,他记录的东西好像都跟“哥哥”有关,他记录了告诉他哥哥有危险的徐泽先,记录了互相保护包庇的胡氏兄弟。

也许是因为在他整理这个案件的时候,他已经踏上了去东北的路,满脑子里都是他哥哥金肃牺牲前交给他的任务。

金木在这个案子的最后,像是个被命运点醒的孩子,命运告诉金木,你看我都给了你多少关于哥哥的暗示,走吧,上路吧,把你大哥交代的事情完成。

情就很有意思了,一个人对人或事的情,往往会慢慢变成这个人的执念。

每个人都在情所铸造的执念下越走越远,或者迷失,或者涅槃,或者毁灭。

世界从未如此神秘