「北洋夜行记」是魔宙的半虚构故事栏目

由老金和助手讲述民国夜行者的都市传说

大多基于真实历史而进行虚构的日记式写作

从而达到娱乐和长见识的目的

不知道大家小时候有没有印象,城市里有很多角落张贴着各种小广告,广告里写啥的都有。

其中有一类广告,内容是治疗各种性病,皮肤病,男科及妇科疾病。

我就琢磨,这咋看都不像正经治病的,到底是啥样的人会去呢?

可能当时还小,对这些病也没啥概念,就是觉得有病治病。

长大后才慢慢懂了,得了这些病是有点丢人的。

当然了,有人去这种小诊所是怕丢人,有人去可能纯粹是因为没钱,毕竟大医院要贵一些。

小诊所虽然便宜,但也有风险,治不好都算小事,治死了可咋整。

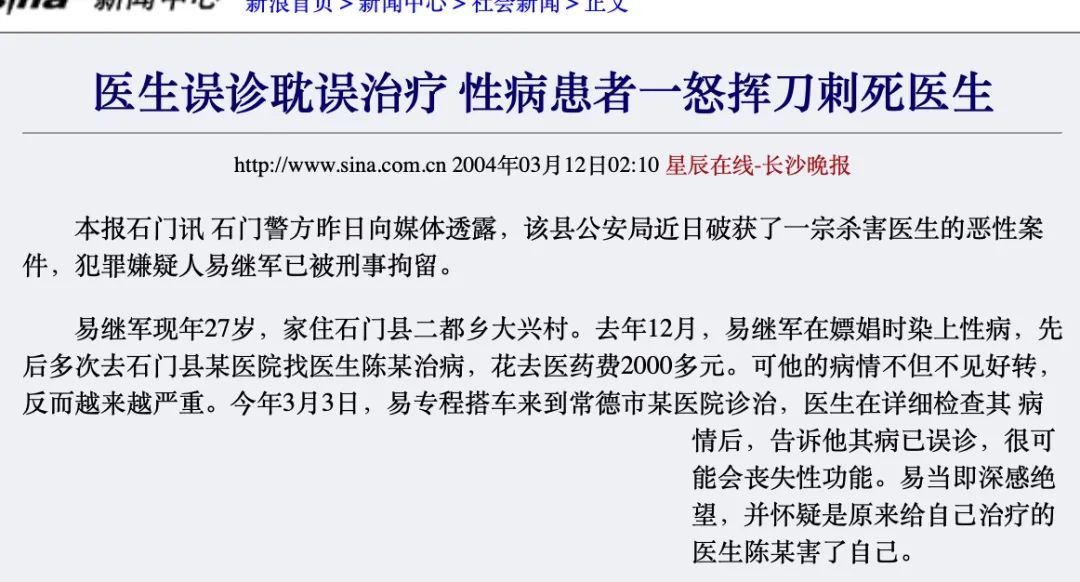

偶尔也会出现这种双输的惨烈状况。

今儿要讲的故事,跟治性病多少有些关系,惨烈程度不亚于上面这个案子。

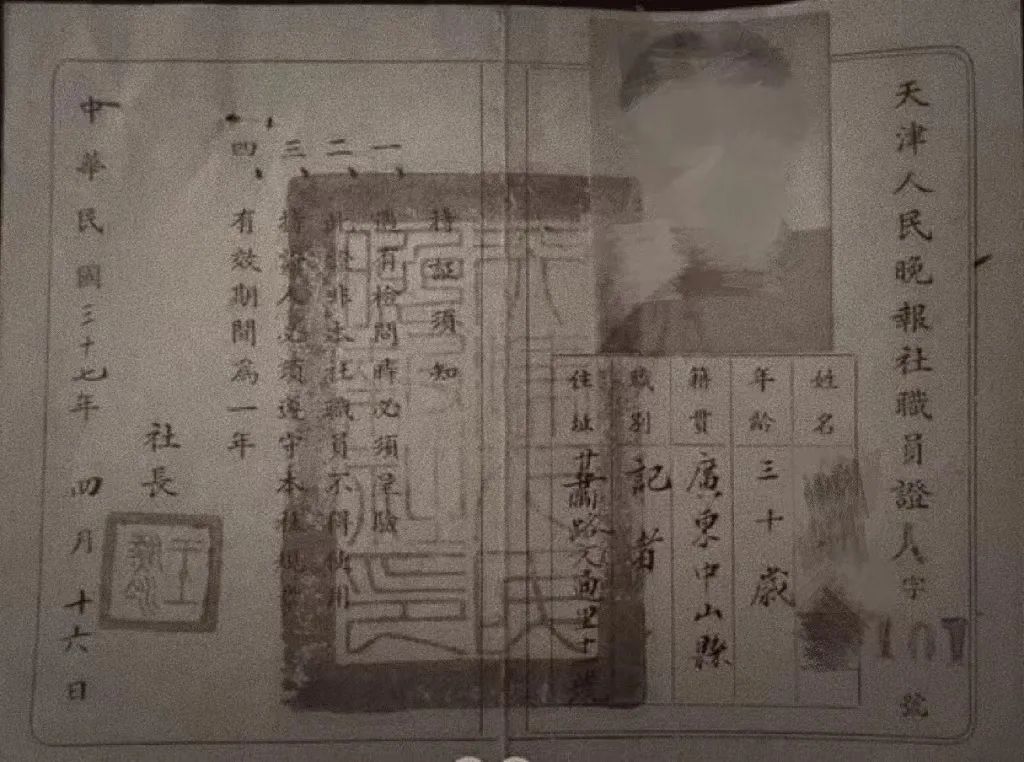

《北洋夜行记》是金木留下的笔记,记录了 1911年到 1937年期间他做夜行者时调查的故事。我们将这些故事整理成白话,讲给大家听。

1931年秋天,我和戴戴短暂地回北京待了一段日子。

那段时间,戴戴对于上海的生活有些倦怠,另一方面,她在这儿写不出东西来,想要换个环境,看看能不能激发一下灵感。

我们想赶在中秋前坐火车回北京,听大哥金肃说,今年去东北当老师的小妹也要回北京过八月节,我想着能回来,和家人聚一聚。

计划的挺好,人却赶不上变化,因为东北的局势,京沪铁路停运了一段时间,等我们回到北京已经过了寒露。

北京的秋天算是一年中最舒服的季节,我们住在驴肉胡同的老宅,每天一出胡同就能看见妙应寺那座白塔,赶上黄昏,太阳落在塔上,比上海的高楼大厦好看多了。

妙应寺,又名白塔寺。坐落于西城区阜成门内大街171号,是一座藏传佛教格鲁派寺院。始建于元朝,最初名为大圣寿万安寺。寺内的白塔建于元朝,也是我国现存年代最早、体积最大的藏式佛塔。(图片来源:《莫理循眼中的近代中国》)

这次回来,唯独有一点没想到,就是戴戴的偏头疼,刚离开上海的时候还不算严重,一路舟车劳顿,下了永定门火车站,疼得喊亲娘。

胡同里的大爷大妈好个嘘寒问暖,听说戴戴头疼,挨着个给出偏方。

试了一溜十三招,屁用不顶,最后对门的刘大妈,拿来一种白色的小药片,吃了就管用。

戴戴算是抓住救命稻草了,我有点担心,怕这药里成分不好。

到了汪亮那儿,这小子不在,听说是跟他老爹置气,离家出走了。

戴戴不好意思老从刘大妈那儿拿药,就去打听,人家说这药是从南城的一个救济所配来的。

正赶上那天戴戴头疼,药也吃完了,我索性骑上自行车,驮着戴戴去开药,顺便问问到底是啥药。

救济所在宣武门外的喜鹊胡同,那边离着八大胡同近,有好多这样的慈善机构,帮助妓女或是穷苦人。

救济所人不少,还都是女的,没等跟戴戴往里走,我就被管事的人大声喝止住,说这儿男的不让进。

这里管事的也都是女的,梳着统一的发髻,脑后还别着把木梳。

我闲的没事儿,盯着门厅墙上的佛龛研究,里面供了个檀木做的佛爷。

佛爷好像背对着我,露出个后脑勺,香炉里冒出的烟挡住我的视线,我也没法仔细看。

没多久,戴戴出来了,看她拿着的药盒我就乐了,这不就是阿司匹灵吗。

1899年德国拜耳药厂正式生产该药品,民国时期进入我国,当时被称为“阿司匹灵”。阮玲玉曾为其做过代言,广告海报左侧写着适用症状头痛、牙痛、伤风等八种常见病。

我正要跟戴戴逗个闷子,屋里一声惨叫,一个女人的声音喊着“死人了”,嗓子都喊破音了。

声还没落地,一群赤裸女人冲出来,身上挂着紫红色液体,像是群从血池子里跑出来的伥鬼,吓得本来排队领药的人也跑了。

我一时间不知道眼睛往哪儿放,戴戴倒像是上了弦,撒丫子往里跑。

我也不知道到底该不该进去,怕里面再跑出一个光着身子的。

不一会儿,就听见戴戴颤着声儿喊我,我顺着声音找过去,被眼前场景吓了一跳。

屋子里全是盛满紫红色液体的大木盆,刺鼻的味道混合着血腥气,令人作呕。

一个女孩仰躺在一个木盆里,双脚搭在盆边上,肚皮微鼓,眼睛和嘴巴都张得老大,像只红色的死蛤蟆,她身边挂衣服的栏杆上,一件素棉长袄随着风来回晃荡。

戴戴站在女孩旁边,脸色煞白,用她有限的医学知识试图救人。她又摁脉搏又掐人中,还想把女孩从盆里捞出来做人工呼吸。

戴戴原先手里拿着的药片洒了一地,落在地上的水泡子里面,彻底没法要了。

这时一个女人走进屋子里,她走到已经断了气的女孩身边,慢慢俯下身,双手比划着,嘴里念着听不懂的话,像是在超度。

死的女孩叫杨絮,还是个学生,这是我们从警察那儿知道的。

她死之前正在泡药,这是一种用高锰酸钾溶剂治疗性病的方法,这个救济所接待的大多是附近的妓女。

走进来给女孩超度的,是救济所的负责人,一发现死人,她就赶紧让自己手底下的人去街上找巡警。

不一会儿,胡同里呜嚷呜嚷聚了一大帮人,除了几个警察,其他全是看热闹的。

人们想看看是哪个妓女死了,万一是个头牌,第二天的小报就有的看了。

跟着警察来的还有一个男的,戴着巴拿马礼帽,穿一身深棕色的长衫,看着像个文化人。

这男的是杨絮的老师,姓孙,他一直在敦促警察尽快找到凶手。

我正听他俩掰扯,屋里戴戴的声音传了出来,高了好几个调门。

我有心再听听孙老师讲啥,又怕戴戴那暴脾气再跟人打起来,赶紧进屋劝架。

屋里这边是侦缉队的警察和法医,那边是戴戴和救济所的负责人。两伙人吵得不亦乐乎,我赶忙上去劝。

一旁的警察掏出验尸单,跟我说,“先警告你,你可别瞎写!这姑娘怀了孕自个不知道,又得了花柳病,来泡药的时候大出血死了,这两位女侠可好,非要让我们调查真凶,上哪儿他妈给你找真凶去。”

最后还是以意外死亡结了案,那个姓孙的老师也没再坚持让警察继续调查。

救济所因为这起事故停业整顿,警察抬走尸体后,顺带在救济所的门上贴上了封条。

警察抬走尸体的时候,戴戴和救济所的负责人还在和警察理论,那个姓孙的老师已经不再坚持,听说我是记者,凑过来和我攀谈起来。

孙老师本名孙宏兆,是学校的教务处老师,负责女中教学课程安排,兼职带学校里的一支小乐队。

孙老师皱着眉头跟我说,最近真是不太平,前段时间就有女学生失踪,这又死了个人,现在社会残忍至极,男人尚且活得艰辛,何况女人。

我一听这话跟这事儿前言不搭后语,有点疑惑,问他女学生失踪是怎么个意思。

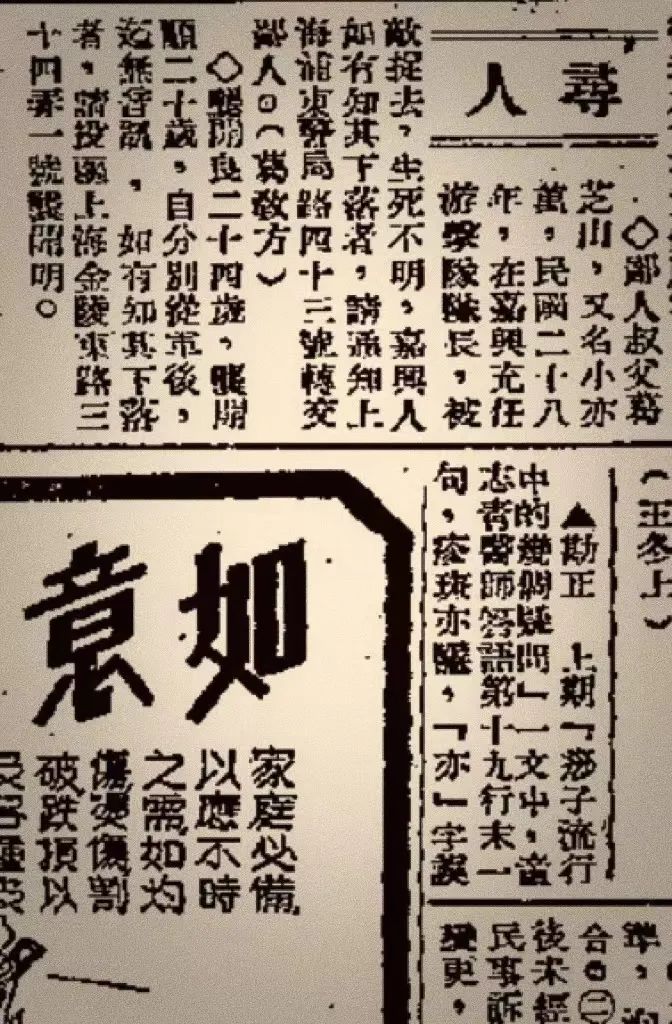

孙老师见我好奇,问我,“你是记者,能不能帮我登报找个人,也是学校里的学生,她叫王茹,已经一个礼拜没出现在学校了。”

说罢,孙老师掏出一张照片,照片上是一个手握长笛的女学生,面容清秀。

孙老师摇摇头,说这两个女孩都是孤儿,“两个孩子都没爹妈,相依为命,关系可好了,这杨絮一出事儿,我怕王茹也凶多吉少。”

报纸上的寻人启事登了出去,如石沉大海,半点消息都没有。

除了登报,我还去过一趟这个学校,在遂安伯胡同附近,找到王茹的同学们,跟他们打探消息。

遂安伯胡同,因明永乐年间遂安伯陈志居此而得名。在20世纪20-40年代,遂安伯胡同29号,是一些南洋华侨知识分子进行联谊社交的重要场所——南洋俱乐部。(图片来源:甘博摄影集)

那天正赶上学校开放日,不少学生家长和负责宣传学校的记者都去了,我在门口登记完就进去了。

王茹的同学对她的失踪和杨絮的死并不避讳,我问这些问题的时候,几个学生七一嘴八一嘴跟我说着她俩的事儿。

这两个人在学校关系最好,不过在杨絮死之前的一段日子,俩人一有机会就出学校,很晚才回来,身上还一股难闻的味儿,那段时间杨絮的面色也不好。

这应该是杨絮去救济所泡药治性病,身上留下了高锰酸钾的味道。

我还想问些别的,一个男人走过来打断了谈话,笑脸问我有何贵干。

我一看这人不认识,就称自己是孙老师的记者朋友,帮他来找一个叫王茹的学生。

男人听到王茹的名字,若有所思,先是把学生支走,然后又带着我在学校里瞎逛。

男的自我介绍叫盛冬青,是杨絮的语文老师。又跟我说,如果记者想要调查什么事情,可以找他来问。

我把刚才问学生的那些话,又问了他一遍,盛老师太极打的好,一通官话套话,半点有用的没说。

我知道他对我已经有所防备,跟他寒暄了几句,就道了别。

我想在校园里找到孙老师,再问他一些情况,找了一圈没找到,反倒是身后多了个尾巴,那个姓盛的一直跟着,没办法,我只能先离开学校。

他身上确实有点事儿,不过跟我想的不太一样。这段时间,他身上不离传单横幅之类的宣传品。

果不其然,我去学校后的第四天,街上爆发了游行,领头的就是这个盛冬青。

她最近也在为杨絮的死四处调查,杨絮出事儿那天,全场就她和救济所的负责人最激动。

这段时间戴戴都是早出晚归,那天回来还带了一把木梳。

戴戴对这事儿如此上心,八成是想起了自己在济良所的那些姐妹。

清王朝对自愿为娼者施行保护,于光绪三十三年(1907 年)九月十日,批准设立了京师济良所,用于收容妓女;并授以文化知识和技术,如国文、伦理、算学、手工、烹饪、图画、体操、音乐等。(图片来源:甘博摄影集)

救济所的负责人叫韩姝,就是杨絮死时,给她念经超度的那个女人。

有一天我在街上跟踪盛冬青,刚拐过东单牌楼,碰到了戴戴和韩姝。

我还想上去做个自我介绍,韩姝很不耐烦地摆摆手,这意思是不想听我废话。

戴戴见气氛不对,赶忙拉着我要走,被韩姝叫住,她对戴戴说,“妹妹,你要小心,万一出什么事儿,记得找我。”

离开韩姝,戴戴拉着我往女校方向走,她说有事情想请教孙老师。

我俩刚在校外小饭馆里喝了碗羊汤,一边去去身上寒气,一边等着孙宏兆。

孙老师没等到,反倒看见盛冬青领着学生出了校门,浩浩荡荡往大街去了,我跟戴戴立刻跟上。

这帮学生们喊着口号,撒着传单,群情激昂地直奔繁华的大街。

女学生们边走边给四周人发传单,不断有其他学校学生来声援,还有人爬到一旁的脚手架上演讲,更有激进分子,以血代笔,说要唤醒还认不清现实的国人。

1928年五卅惨案后,国民政府通过《对日经济绝交办法大纲》,其中第二条提出增进国货生产抵制日货,但要求不宜采用封闭商店、烧毁存货等方式。国内各地先后发起国货游行。

等到游行的学生转过一条街时,这支队伍已经成了个庞大的团体了。

没多久,队伍突然停了下来,我和戴戴穿过人群挤到前面,就看见几个学生冲进一家面粉店,将一个男人拽了出来,五花大绑,扯到一旁的石磨上。

“这店老板是个日本人!他将日货伪装成国货!伪造货物证明书!将面粉卖给学校,想要摧残爱国的学生!”

扯着人的学生一边说,一边高举明显能看出区别的货单。紧接着,学生拽出店铺里的伙计来,还拎出不知从哪搜来的旭日旗,指着他们说汉奸。

话音还没落,就有学生将鸡蛋砸到了这几人脸上,随即就是接二连三的鸡蛋和烂菜叶砸过去,抓着人的学生立刻朝两边撤开,而老板和伙计被绑着,只能在原地挨砸。

店老板在被一人用石块砸破了头后,嘴里下意识骂了句日语,瞬间惹得愤怒的学生和人群开始往前涌动。

声讨的声音引得越来越多的人围观,巡警也奔过来阻止,人群涌动的更加厉害。

巡警们赶忙将面粉店老板扶下来带走,学生们见状更加愤怒,吵嚷着让巡警把人交出来。

我想跟上去,却被学生们挤得飘来荡去,好不容易才凑到两三米远的位置。

我没见过她真人,但这段时间基本上天天看她照片,就是王茹。

王茹没有穿校服,穿了件青色小袄,几乎看不出还是个稚气未脱的女学生。

她似乎对喊口号不怎么感兴趣,只是被人群裹挟着往前走。

我一看,她不是漫无目的的乱逛,而是奔着盛冬青去了。

突然,不知从哪儿传来两声枪响,学生们静止了一瞬,随即乱了起来。

越来越多的警察出现在街上,掏出了枪和警棍,动了手。

混乱中有摔倒的学生挤在一起,周围喊口号的声讨声,逐渐变成了惶恐的尖叫。

我赶忙回身找戴戴,好在她已经把围脖摘下来系我腰上,一直拽着围巾跟在我身后。

我们躲进街边一家店里,就看见盛冬青捂着胸口,倒在了地上,张了张嘴,还没出几个音儿,人就不动了。

有几个女学生哭嚎着叫老师,想要去拉扯盛冬青,被同伴连拉带拽,躲开警察打过来的警棍。

我顺着她手指的方向看过去,王茹把一个冒着烟的布兜藏进怀里,转身就跑。

我连忙去追,快到她身边时,又被混乱奔逃的人群挤开了。

我追过去,刚拐了一个弯,让人撞了个踉跄,再抬头,王茹的身影彻底消失在视线里。

女人连声道歉,闪身进了四散奔逃的人群当中,戴戴追上来扶我,搭我手的时候看到了我手上的发簪,“这不是救济所的人戴的木梳吗?”

盛冬青是死透了,两颗子弹从后心穿前心,来了个透心凉。

往家赶的时候天快黑了,大街上几乎没人,盛冬青的尸体早就让警察拖走了。

路上的血迹被人来回冲刷,没多大一会儿,就已经干净得仿佛什么都没发生过。

偶然有人议论,说有不少学生让人踩死了,也不知道谁开的枪。

我和戴戴又在附近胡同里逛了几圈,既没找到王茹,也没找到救济所的人。

戴戴说是一个叫韩姝的女人,“我觉得这姐们儿有点奇怪,她对老鸨子和嫖客特别反感。”

韩姝是救济所的负责人,杨絮死的时候,跟戴戴一块义愤填膺跟警察对峙的女人就是她。

韩姝是南方人,十来岁就被卖到了北京,卖进了陕西巷的一家茶室。

陕西巷,北京八大胡同之一。从乾隆年间到1949年,陕西巷开的都是头等清吟小班。清吟小班并不只是皮肉生意,更多的是陪客人吃茶、宴饮等。图为八大胡同妓院门口,匾额上写的是妓女的名字。(图片来源:甘博摄影集)

没多久,商人染病死了,她继承了一大笔家产,开了这家救济所,尽力去帮与自己同病相怜的苦命人。

她还从妓院赎出不少姐妹,有些从良嫁了人,有些不知何去何从的,就在她的救济所扮做义工帮忙。

民国时期除官办的慈善机构外,民间也有各种各样的慈善救助机构。截至 1931年10月,全国各慈善组织(含由善堂善会改组或新设的救济院)兴办的救济设施有 2087 所,其善举涵盖养老、孤儿、育婴、施医、丧葬、残废、贷款、济贫、救灾、习艺等多个方面。

第二天,我决定再去一趟救济所,从这把木梳来看,王茹肯定跟救济所这帮女人有关系。

这天下着大雨,好不容易骑着自行车赶到喜鹊胡同,救济所大门上的封条已经被雨水打湿。

我拿出折叠刀,正准备揭开封条,发现封条中间有一道细缝,封条已经让人撕开过。

救济所里弥漫着一股高锰酸钾的味道。门厅已不像之前那样热闹,墙上的佛龛被搬空,墙上留下一片片烟熏的痕迹。

顺着过道往里走不远,就是杨絮死的房间,房间里几个木桶和衣架,还保持着杨絮死那天的状态,衣架倒了一地,有两只木桶也碰倒了,高锰酸钾混着血液的污渍已经干涸,粘在木桶和白瓷地砖上。

泡澡用的木桶

这间屋子里也有一个小佛龛,和外面一样,这里的也空了。

我退出这间屋子,正琢磨着戴戴开药的是哪间屋子,走道尽头突然“咔哒”一声响。

还没走到最后一间屋子门口,一支木棍猛然砸在我肩上,我胳膊一阵麻,差点把折叠刀扔地上。

木棍再次挥起,照着我脑袋砸下来,我往右边一闪身,左手拽着木棍一使劲,一个小个子从旁边门洞里被拽了出来,摔在地上,是王茹。

我赶忙收住手,怕伤到她,也得亏是她,要是换个成年人,刚才那一棍子可能直接把我肩膀敲碎了。

我说盛冬青是什么货色我不清楚,但我知道你是杀盛冬青的嫌疑犯,再有,你老师孙宏兆还以为你失踪了,一直在找你。

我把她扶起来,带到一间类似办公室的屋里,让她坐下。我问她,枪是哪儿来的,为啥要杀盛冬青。

王茹一下就哭了,抽抽搭搭地说,盛冬青是杀杨絮的凶手。

杨絮的死确实是个意外,但这个意外前面,有太多的错误出现。

这个盛冬青经常逛妓院,染上了梅毒,不知道从哪儿听说,梅毒能通过“过癞”治好。

盛冬青琢磨着怎么把自己身上的病过给别人,妓院的妓女是不太可能,不从她们那儿染上别的病就不错了。

盛冬青在学校里算是个风云人物,经常组织学生游行,长得也还算不错,有不少女学生仰慕,杨絮也算其中之一。

就这样,盛冬青以组织游行派发传单为由,把杨絮骗到办公室,强奸了杨絮。

杨絮是个孤儿,出了这事儿也不知道对谁说,盛冬青以这样的方式又与杨絮发生过几次关系,不久之后,杨絮发现自己下体有恙。

王茹知道后,四处打听,最后在报纸的广告上看到,喜鹊胡同有个救济所,能治性病。

后来的事儿我也知道了,杨絮死在了救济所,王茹为了替姐妹报仇,枪杀了盛冬青。

我又问,枪是从哪儿来的,你头上怎么会别着救济所的木梳。

王茹说,枪是韩姝给她的,就在这间屋子办公桌的抽屉里,没子弹了。

我借着窗户照进来的光,摸索到抽屉把手,拉开抽屉,里面有一把日本左轮手枪,没有子弹。

二六式转轮手枪(二十六年式拳銃,にじゅうろくねんしきけんじゅう)是日本帝国陆军采用的第一支现代化手枪。它由东京炮兵工厂开发而成,并以日本纪年命名(明治26年,西元1893年)。

王茹告诉我,这事儿算是她和韩姝的一个交易,韩姝帮她杀盛冬青,她帮韩姝把孙宏兆骗到狗尾巴胡同的小作坊。

我不相信王茹能老老实实待在救济所不去报信,也不相信她能按我说的去通知警察,只能先把她绑在救济所,回头再来接她。

戴戴能在南城这么破败的一个救济所里,开到进口的阿斯匹灵,我本该想到这事儿有蹊跷的,韩姝看来没那么简单。

这条街上平时人不少,打把势卖艺挑担做生意的,今天全让雨给浇没了。

韩姝的院子在狗尾巴胡同南口,附近的金鱼池之前盛传闹鬼,经常在水池子里发现不明死尸,更惹得旁人不敢来了。但我觉得,更像是不想让人靠近这里的障眼法。

我偷偷进去,穿过门房,前面院子里晾了许多洗干净的动物肠衣,在夜里像是不知名的旗帜。

我大概明白了为什么他们管这儿叫作坊,这里应该是一个做如意袋的小工厂。

民国时期,避孕套又叫做如意袋。早在明代色情小说《一片情》里,就曾提到过类似避孕套的东西,描述为“尿胞皮儿做的,长五六寸,有一把来大。”18世纪,人们开始用羊肠或鱼皮做避孕套,只限于妓院和少数特殊商店。

院子深处传出声音,像是在念经文,又像是许多女人一起哭,格外瘆人。

我藏在窗下,在窗纸上戳了个洞,才发现后面还有个小院,小院里的场景吓了我一跳。

三尊两米高的交媾佛像立在后院里头,围绕着正中一个鎏金莲花座,三个佛像在莲花座上投出巨大的阴影。

金木笔记中的莲花座速写

莲花座上绑着个人,四肢和头顶都顶着被蜡油固定住的蜡烛,烛火将投下去的影子虚化。同时也照亮了男人的脸,正是孙宏兆。

他光着身子,身体微微抽搐,口涎顺着他的嘴角流下去,几乎和他头顶蜡烛滴答着的蜡油同步。

莲花座下围绕着一圈女人,穿着麻布素褂子,头发系在脑后,发髻上别着木梳。

韩姝站在莲花座边,说这个孙宏兆是个斯文败类,物色女学生做扬州瘦马,卖给达官显贵。

绑在莲花座上的孙老师还没完全失去知觉,半梦半醒中支支吾吾说,这都是她们自愿的,我没有强迫过她们。

我大概猜出她们要做什么了,她们是想一人一刀捅死孙宏兆。

现在也没时间报警了,我用身子拱破木头窗框,冲进后院,连开了两枪。

我一个箭步窜到韩姝面前,用枪顶住她脑袋,转到她身后。

没想到韩姝是豁出去了,竟然命令女人不要管自己的死活,“姐妹们,别管我了,快来吧!”

女人们开始有些畏惧,韩姝一遍遍地喊着,让她们冲上来。

车拦头一辆,头一辆拦不住,后面的就都拦不住了,这些女人就像是着了魔,一个个冲了过来。

我开枪打中一个冲上来的女人肩膀,却没挡住另一个女人,她一刀捅在了韩姝肚子上。

我有点懵,不知道是该把韩姝继续挡在身前还是护在身后,这时候又一把匕首捅了过来,直接扎在我肩膀上,我觉得胳膊一酸,然后感觉刀子又拔了出来。

我已经没办法再瞄准,只能眼睁睁地看着这些女人一刀刀扎向韩姝和孙宏兆。

在彻底失去意识之前,我听到了巡警的哨声,还有猛烈的步枪声。

女人们一个接一个倒地,我看见戴戴从小作坊的破窗里冲出来,跪在我面前,抓住我的衣领把我翻过来,我失去了知觉。

孙宏兆在那天当场被捅死,韩姝在医院坚持了两天,没救过来,也死了。

我在医院躺了不知道多少天,左肩挨了一刀,左后腰和右边肺叶子挨了一刀,比较严重的是左后腰这一刀,差点扎到脾脏,要是扎到,可能当场就归西了。

其他在场的女人,除了三个伤重送医,其他人当场毙命。

戴戴是去学校找孙宏兆,等了半天没等到,回家看到我放在书桌上的木梳,料想我一定是去了救济所。

她来到救济所,看到被绑着的王茹,听说我去了狗尾巴胡同的小作坊,觉得凶多吉少,赶忙去报了警,这才算救了我一条命。

出院之后,我跟戴戴去了一趟救济所,杀人的事儿自从传出去,这里的人迹绝了个干净,所有人都生怕牵连到自己,不敢来了,救济所大门又被贴了封条。

这是间办公室,戴戴在旁边一张办公桌的抽屉里,发现一个黄纸包,里头有一小包安睡的药片,还另包了几个进口的如意袋,里头整齐地叠了张纸条,写着让戴戴保重自己。

1920年代,安全套的制作工序开始顺利地逐步走向自动化。到了三十年代,首个全自动的生产线经已诞生。1949年以前,我国还不能自主生产避孕套,全部依赖进口,因而价格较为昂贵,寻常人难以获得。

这应该是韩姝给戴戴准备的,打算下次戴戴来取药的时候交给她。

戴戴告诉我,韩姝听说戴戴曾在京师济良所待过,知道她是从烟花巷出来的,“她没问过我你是谁,但估计她觉得你是个包养我的大爷,对你的恶意还挺大的。”

在王茹受刑之前,我找了些关系,进到狱里见了王茹一面。

我问她,韩姝这帮人做这个仪式到底为了啥,还有孙宏兆到底做了啥事儿,韩姝要拿他做法事。

王茹说,韩姝是个很偏执的人,她觉得老鸨和嫖客都是需要赎罪净化的人,怎么净化,就像孙老师那样。

韩姝知道自己单独一个女人,想要杀人并不容易,就把救济所里这些女人组织了起来。

她把自己学到的知识,包括她老家的自梳女,还有密宗欢喜佛这些杂七杂八的揉在一起,创立了一个会门。

这个会门,除了救济妓女,给她们治病,还有一个目标,就是尽己所能,杀死更多的老鸨和嫖客。

她们但凡遇到一个老鸨和嫖客,就会盯着不放,直到把他净化掉。

韩姝从王茹那里知道孙老师的生意后,跟王茹做了个交易,她帮王茹搞到枪杀死盛冬青,王茹帮韩姝把孙老师骗到佛像前。

孙老师做的生意,和拉皮条差不多,他给原来北洋政府和奉系军阀的高官介绍他培养的扬州瘦马,王茹本是孙老师培养的其中一人。

王茹低下头,半晌说了一句,“不自愿我又能怎么活,我没爹没妈,能上学已属不易,这世道,有给我选的权利吗?”

她一直在问金木,如果自己没有尝试逃离济良所,是不是自己的命运会很惨,王茹是否真的没有选择。

金木没在日记里写他如何回答这个问题,他只是在猜想,如果换成一个平和的年代,没有动乱,王茹该会是个什么样子。

我觉得,如果王茹生活在此时此刻,她也许依然会是这样的命运。

很多时候,时代或环境是一个滤镜,它将很多东西附上了一层那个时代或环境下特有的颜色,会让人误以为,在这片滤镜下的人和事是没有选择的,是被裹挟的。

但如果拿开这片滤镜看,人可能还是如此,该怎么过一辈子还怎么过一辈子。

人是有选择的,人的选择多大程度依赖着外在的东西我就不知道了。

所以你能看到一个人在恶劣的环境和时代中突出重围,像戴戴一样拥抱一个不曾想象的生活。也能看到像王茹一样的人,选择了妥协,无奈地接受“命运”的安排。

有时候我也很疑惑,人这一辈子,到底是自己选的,还是大环境安排的。

大环境有好的时候,也有不好的时候,不管咋地,人都得活,活成啥样,可能就真看自己了。

世界从未如此神秘