疫情、裁员潮、低物欲……30万中国年轻人决定提前退休

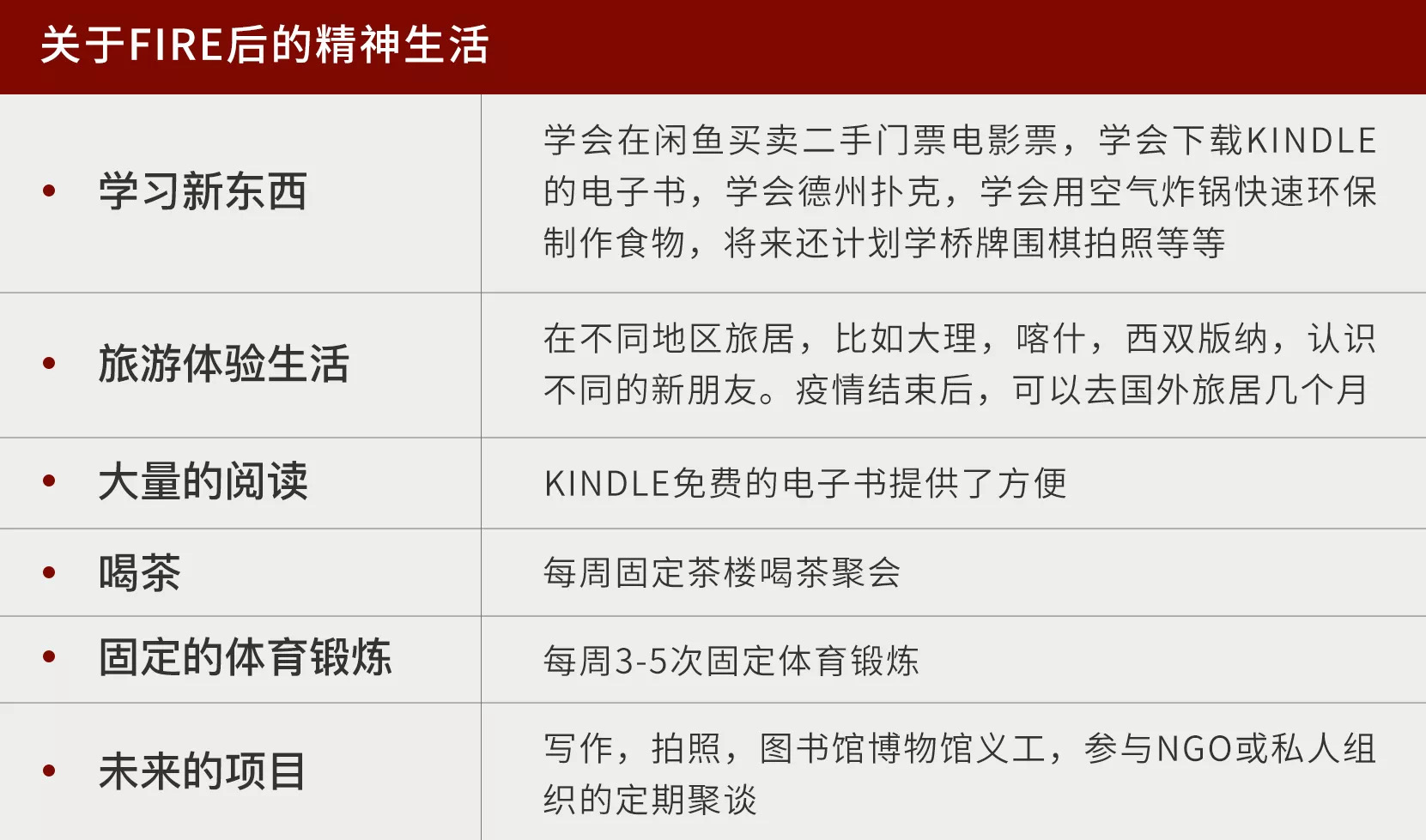

快速攒够每年生活开支的25倍,

以4%的理财收益承担生活支出,

实现财务自由,提早退休。

人和工作、和物品、和自己的关系。

编辑:张雅兰

责编:倪楚娇

图片与内文人物无关

4年前,一条曾报道过“Fire运动”在中国的先驱者,当时这个概念还鲜有人知。

如今,在经历了疫情、裁员、生活低欲望后,豆瓣Fire小组迅速膨胀起来,有将近30万人活跃在群组里。

“北京户口有编制,要Fire回老家吗?”

“二线城市,500万现金加一套房,能退休吗?”

“90年未婚,税前收入15万,40岁前能否Fire?”

“不知道出家算不算Fire?”

……

大家或严肃或自嘲地袒露自己进退两难的生活。

豆瓣Fire小组上的讨论

伴随着组员规模的增长,这个本该最通透、心态最轻松的豆瓣小组,变成了一个“赚钱理财小组”,充斥着:理财、股票、25倍的年支出……等字眼。

Fire成了996以外的另一个“框”,是另一个需要上的“岸”。

很多人以为只要积攒够本金,就能实现Fire重获自由。究竟什么是Fire?自己到底想要什么?这些最关键的议题却未被讨论。

不过也有一部分践行者跳出了这个框,用自己的方式定义Fire。

01

穷Fire:指储蓄仅够最低支出,需要尽量压缩开支的人,他们往往过着极简的生活。

我本科学习园艺,后来通过司法考试,来到上海工作。辞职前,我在一家律师事务所做律师。

每次开庭前我都很焦虑,有一次5:30醒来打车赶到法庭外,我突然觉得难受,趴在垃圾桶边吐出了血,吐完继续开庭。因为前一天晚上,我的大脑一直在疯狂运转,法官和对方律师会问什么问题?还有什么细节没有关注到……

但问题的关键是,我其实是一个对自己要求特别低的人。我会觉得生活过得去就行,但我又发现,要做好任何一份工作,其实都需要付出很大的责任心和耐心。

她也自学了陶瓷制作,成了家里的摆件

后来我越发觉得职场也并不公平,努力得不到匹配的报酬,也过得不快乐,那工作到底为了什么?我觉得他们只想要一个可以当牛做马的年轻人,而不是一个正常人。

离职后我度过了快乐的4个月。后来找工作,我发现自己就像一个放在市场上任人评价和挑选的大白菜。回想自己3年多的职场生涯,竟然找不到一个“榜样”,周遭所有人给出的范本都不是自己想要的。

▲

在消费方面我也没有很大的欲望,我每个月花不到1000元。一年只会买一两件衣服,买东西也会去看打折券,每次逛淘宝要筛选400多件才会下单,但是我买回来的每样东西都是我珍贵的宝贝。我肯定会一直用。

▲

瓜条和老公在外野餐

Fire后,我也进了豆瓣小组,其实很多现象都让我生气。我原本期待看到大家分享自己的生活,每天看的书,思考的问题,Fire之后打算去做什么。

但里面的人几乎都是公布资产状况求分析的,很多人不过是在寻找某种精神安慰和精神麻痹。

但我依然觉得豆瓣的Fire小组有可取之处,大家不会觉得你逃避是可耻的。有一天有一个人发帖问:“大家难道不会觉得这样是在逃避社会责任吗?”有人回答:“逃避不可以吗?”

很多人质疑我,这是“向下的自由”,还有人不断告诫我,现在离开职场,以后后悔都来不及,但我觉得,只要有选择,就是自由的。

我虽然Fire了,但还是觉得年轻人做出这个决定要慎重。我也知道肯定会有人质疑我能Fire是因为有老公撑腰。其实Fire需要综合考虑你的情况,攒够钱是其中一个因素,还要考虑自己的性格、生活状况,甚至运气,比如身边人的支持。

也有很多人想等到30、40岁再Fire,但我怕到那时候我已经被职场洗脑变成另一个人了。那些总是想等到攒够资金和资源再Fire的人,可能是猫系性格,而我就是狗系性格,我就会为当前的一点点快乐摇尾巴。

肥Fire:指那些储蓄较为充裕,财务状况比大多数正常退休者更好的人。

我算是比较典型的Fire实践者,也是个保守的长期主义者。确定这个目标后,我坚持了十几年。

20多年前,我就接触到了Fire理念。我毕业后就进入外企工作,周围有很多同事都奉行极简的生活观,想攒够钱在35岁前退休。

只有我铺张浪费,在外都住五星级酒店,有一次去泰国,甚至请了私人豪华汽车来接。

后来我想,工作不就为了财务自由然后退休无忧吗?那为什么不提前准备?

▲

王林的Fire计划

我开始反复揣摩这个理论,所谓准备好年支出25倍的资金,我认为远远不够。当时美国、新加坡已经是发达国家,他们的房价、利率水平已经很稳定,而中国还处在快速发展中。

未来的通货膨胀速度会很快,仅仅存够25倍的钱肯定会击穿底线。

我是学经济学的,2000年,中国房价开始起起伏伏,但我判断:房子是一项有价值的投资,于是在毕业5年后,我就买了房,此后几年,我连续投资房地产,也买了不同的理财产品。

除此之外,我也开始节省生活开支,用积分兑换酒店和机票,出门住民宿,不买名牌衣服、精简护肤。也不再注重手表的装饰作用,只买有投资价值的。

我是很慎重的,在决定正式Fire前的两年里,我开始认真记录自己的支出和被动收入。

我甚至画了很多表格,反复测算每笔收益的稳定性是50%还是90%,直到算出房产、股票、基金,每个方向上的被动收入都足够覆盖支出了才放心。

Fire后我最大的感触是,我开始真正为自己活了,以前都是为别人活的。我开始去全国各地旅行,结识了很多有趣的年轻人。

本以为自己会被嫌弃,没想到和年轻人很投缘,他们教我去闲鱼上买低价门票,打折电影票,虽然省不了多少钱,但我觉得很开心。

我现在看着那些琳琅满目的商品,就是不想花那个钱。我也喜欢上了二手的东西,前两天刚向邻居淘到一个50块的鞋柜。以前可是会买800块的。

旅途中碰到的年轻人也会向我请教Fire心得,我觉得想Fire,一定要学习投资理财知识,并且尊重内心的感受。

有家庭有房贷,也可以Fire

我自认为是比较典型的普通人奋斗范本。我出生在农村,后来去大城市上学、工作、白手起家积累积蓄买房结婚。

在Fire前,我已经在房地产行业工作了9年,辞职的时候,我在一家房地产公司做高级工程师,年薪30万,如果继续这种“典型”的人生剧本,应该过得不差。

2016年,我收听了一档知识付费课程,了解到了Fire和财务自由的概念,那时我就想,“不想为了赚钱而出卖自己的时间,做自己并不喜欢的工作。”

我制定了激进的目标:7年攒够1000万,然后Fire。

当时的想法来源于一本畅销书《财务自由之路》,书的副标题是“如何在7年赚到1000万”。我就是参考了书里的框架,主要就3个步骤:储蓄、投资、再投资。

书里给了一个公式:财务安全资金=月总支出*240,比如我的月支出是12000元,财务安全资金就是1.2*240=288万。我想更稳妥一点,就定了1000万的目标。

我进行了严格测算,工资每年能有10%的上涨幅度,还可以出售一套房产,加上股票投资,如果按照15%的平均收益率,7年能存够700万,按照20%,7年能有823万。

至于剩下的100多万,因为我当时已经在做自媒体,也考虑创业,预期从中获得一些收益。

我主要通过三个路径快速积累本金,首先是换了一份时薪更高的工作,从央企辞职去了民企,收入涨了50%。

其次,利用手头有的东西,卖掉一套四室的房子换成了两室,置换了一些现金用于投资,也算赶上了当时房地产最后一波红利。

我又把套现的钱分成两部分,一部分用来投资另一套房,另一部分投资股票。

7年存够1000万,现在想来还是太天真。

想要快速攒够钱退休,时代红利是绕不开的,我以前还列过一个公式,Fire的可能性=(Fire的生活观*清晰的规划*坚定的执行)^时代红利,无论是房地产红利、互联网红利,一个人不能绕开这些只谈努力。

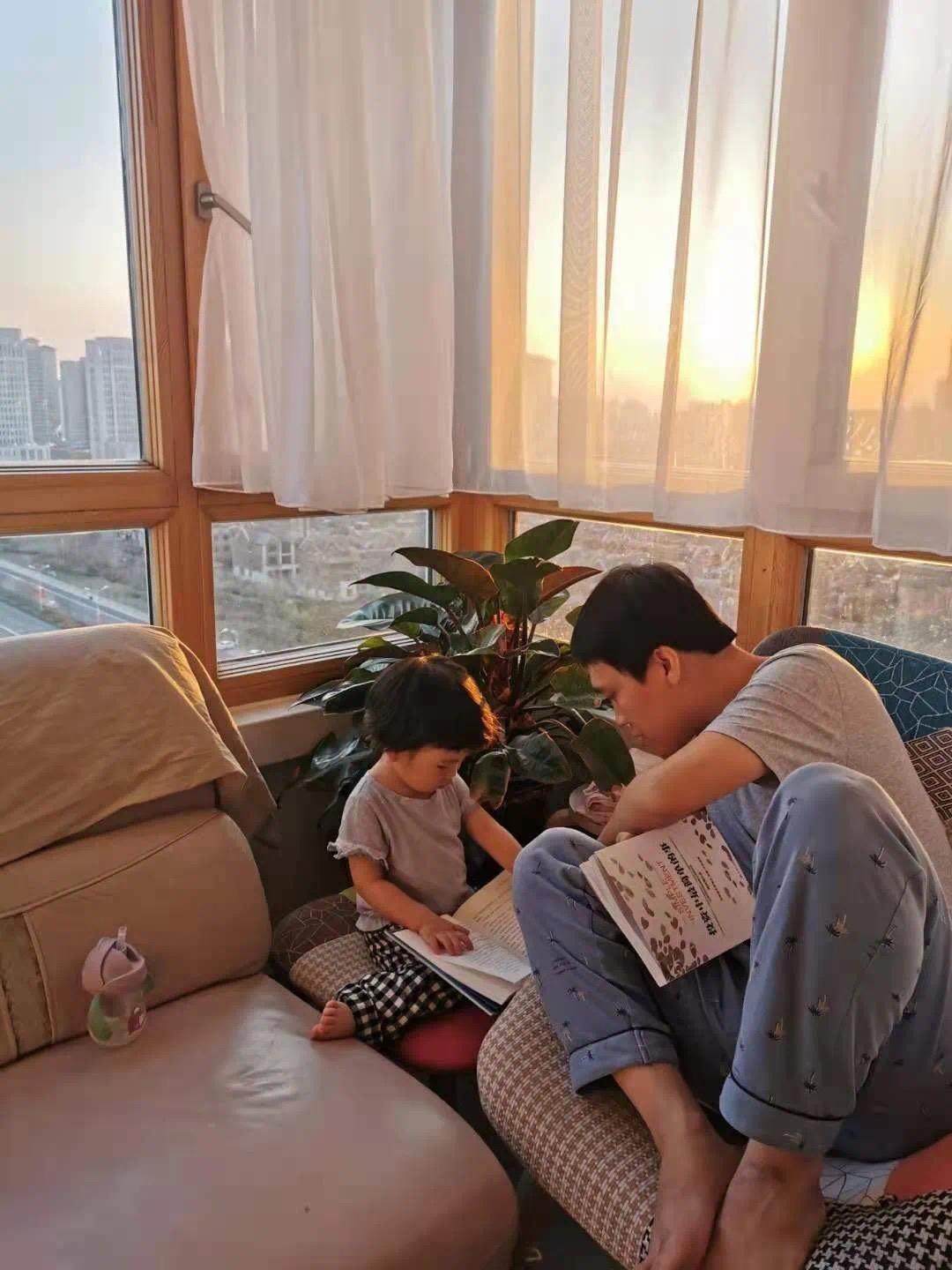

2020年疫情,存够200万后我就想辞职了,我妻子还在一家事业单位上班,因为当时孩子两岁,她担心未来现金流不稳定。

但我们商量了很多次,也算了一笔账,即使完全没有收入,也能坚持3年。最后她支持了我的想法。

现在每个月我们还要还房贷,月支出1万5左右,我们俩的收益刚好可以覆盖。

很多人觉得单身或者丁克才能Fire,有了家庭和孩子就难了。比如要考虑孩子的教育问题。

但我没考虑学区房、也不会送她去课外辅导班。兴趣班的话,也会量力而行,把预算控制在我们能接受的范围内。其实我觉得Fire,定性一定是大于定量的。

我现在在运营一个与Fire相关的公众号,这也算是我Fire之后,为社会创造价值的方式之一。

凡是选择,必有代价,所以有一点很重要,就是要想好不工作后要做什么。我觉得Fire,并不是单纯地吃喝玩乐,关键在于不为钱工作后,如何继续创造自己的价值。

离开都市,去小镇实现Fire

咖啡师Fire+穷Fire

我今年34岁,已经Fire 6年了。我选择Fire的时候还不知道这个概念。辞职前,我在金融行业工作,有了一些积蓄,但也没有积累到日常支出25倍。

我觉得大家讲Fire的时候,其实讲的是“逃离”,就我观察到的现象来看,很多时候他们是闲不下来的,一两年后很多人还是会返回职场。只是想给自己放个假。

如果严格来讲,我也不是Fire,我还在做一些工作,只不过没压力。躺平不代表躺尸。

但是这几年我最深的感受是,像我这样一批人的价值被社会忽视了。

我住在山东威海一个叫乳山银滩的小镇,常住人口7、8万。当时政府建设了一两百个住宅区,利用率低,所以房价很低。

政府想通过建设工厂或者学校来吸引年轻人,但是没有想到通过互联网来吸引一批自由工作者。

▲

基于对自己的了解,我是一直想过清静生活的,而且我本人很内向,不喜欢和太多人打交道,所以辞职后去浙江建德一个农村住了几年。

我也没有彻底和外界失去联系,在各个平台开设了账号,会跟大家交流关于Fire、以及小镇房价这样的问题。每个月自媒体的收入大概600到800元。然后把之前工作的钱放银行里,就是保本理财。

我现在生活非常平静简单。早上起来吃完饭,我会泡一杯茶,下午去海边散步,偶尔看看游戏直播,骑自行车运动一下。

我也会拍视频,记录当地的风景,文章就是写生活流水账,可能提到自己腰痛、我做核酸碰到的人、我吃的午餐和我看到的游客。

或者说,以前我的日常中,会用金钱衡量一件事的价值,但现在一件事已经无所谓重不重要,因为我吃饭就是吃饭,睡觉就是睡觉,我可以做任何想做的事,它就是生活本身。

文章来源: 搜狐

于 2022-07-30 12:20:17

中外文化的不同,时时刻刻都在体现着,我在国内读完大学后,又到乌克兰留学,继续攻读硕士,就是想以后找工作好找一点,不曾想,却在读书的时候嫁给了一位乌克兰帅哥,他是我想象中的那种白马王子,认识117天的时候我们就闪婚了。

婚后,我继续读书,他在餐馆工作,每天下班后都会看望我。生活看上去很美好,其实也在酝酿着一场中乌文化差异的斗争。

让我感到更生气的是,在我生完小孩后,在中国人有做月子的习惯,但在西方国家并没有这些习惯,或者说压根不知道什么叫做做月子。没想到在我坐月子期间,婆婆到家里来阻止我,不让我坐月子,说这样对身体不好。因此,我和婆婆的矛盾从暗地里搬到了明面上,可以说是水深火热。

1994年,我出生是山西省五台县人,我和哥哥从小学习就非常棒,先后考上了重点大学,而哥哥在大学毕业后选择在国内工作,而我选择到乌克兰留学,人生的命运就此有了区别。

小时候的我比哥哥聪明灵动,哥哥相对来说要沉稳一点,真的是“三岁看大七岁看老”。

哥哥学习很认真,而我吊儿郎当的,但成绩就是比哥哥好,这也成了我骄傲的资本,每次期末考试结束,我就会幸灾乐祸的在哥哥面前张牙舞爪,那个时候的我,是快乐的,因为哥哥无论多么生气,都不舍得打我骂我。

随着长大,我和哥哥逐渐渐行渐远,他去北京读大学,而我到了厦门读大学,一南一北,似乎意味着我们兄妹二人的命运也在悄无声息的转变着。

读完大学后,我去了乌克兰留学,当时是在2016年,一片祥和的景象,没有疫情,没有战争,更没有烦恼,当然,那个时候我还是单身。

去乌克兰读研究生,主要是学制短,费用低,毕竟爸妈挣钱不容易。

谁能想到,去了乌克兰后,我会永久地留在这里。

我到乌克兰留学期间,一心想顺顺利利地完成学业,然后回国找一份不错的工作,最好是进国企或者事业单位,毕竟是女孩子,想要拥有稳定的工作,也是人之常情。可在第一年,我就遇见了现在的老公鲍里斯,他比我小三岁,用咱中国话说就是女大三抱金砖。

鲍里斯家境不错,有着很大的农场,也有酒店餐馆等生意,而我和鲍里斯属于一见钟情,在首都基辅的街头,只因彼此多看了一眼,铸就了一段美好的姻缘。

但当时我还有一年多的时间才能研究生毕业,可鲍里斯从认识第二个月开始就求婚,几次婉拒后,最后在认识两个月纪念日的时候答应了。

筹拍婚礼,计划蜜月期,等等。

似乎所有的计划,都无法在学生时代实现。最后我和鲍里斯在相识117天的时候办了结婚手续,正式组成夫妻。

平时他上班,我上学,晚上一起回到租住的公寓,因为鲍里斯的母亲,也就是我的婆婆对我并不友好,所以我们并没有生活在一起。

研究生毕业后,我刚好在这个时候怀孕,其实对我的这段婚姻,我爸妈没有说不同意,但是嫁到国外还是有些对我失望。哥哥思想保守,无法接受鲍里斯,所以一直以来,全家人并没有真正聚在一起。

怀孕期间,鲍里斯的母亲只来看望过我一次,这种婆媳关系,似乎在国外也不太好解决,感觉婆媳关系在哪个国家都存在。直到生下小孩子,因为妈妈在国内无法照顾我坐月子,本指望婆婆照顾,可她直言无法想象女人生孩子需要像照顾病人一样,她直言让我多锻炼身体,比好吃懒做要强。

那个时候,真的有种后悔,鲍里斯待我不错,可这个婆婆,这辈子算是无法和睦了。