疫情之后,我成为了「末日生存狂」

文 | 吕萌

编辑 | 陶若谷

在上海居家第7天的时候,牛奶、鸡蛋还有面包基本上都没有了,我就拆开了一包压缩饼干当早餐。当时两个室友也在,一袋压缩饼干8块,一人分了2块。意外的是,他们觉得压缩饼干还挺好吃的。过了几天室友还主动找我说,“你上次那个压缩饼干还有没有,再给我两块?”

当时我很开心,那是我第一次分享我的储藏品,其实她们知道我一直存这些东西,最初会问“囤这么多东西,这有必要吗?”以前,周围的人会带着质疑的态度看我。

楼上有一个60多岁的独居老人,不太会操作手机团购,吃的比较单调一些。有一次就看见大爷在群里说“每天都吃蔬菜,每天都吃蔬菜,什么时候能吃点肉?” 我在群里不会说我有多少物资,就说“我这边还有一点,要不要分一点”。

我们圈子里有一个“灰人”概念,类似于战争状态下,大家在一条路上都没有吃的,会面临弱肉强食的状态,这种情况下要隐藏自己的身份,不要暴露自己有很多食物,以确保自己的安全。如果真要帮助别人,要把食物默默放下,然后自己转移去另外一个地方。

我实际上是不太希望别人知道我存食物。我的房间不允许别人进,所以东西我一般都藏在房间里。以前家里来了客人说我们家可多米了,我妈就说,我女儿在房间里放了好多,我当时就气哭了——第一,会觉得人家可能把你当个笑话;第二,觉得我藏的秘密被人家知道了。

“灰人”就是降低自己的威胁等级,从而融入周围环境的人。在我们圈子里也有很多人用灰色的头像,我们可以在网络上认识,但最好不要现实中认识。

但这个概念属于一个极端情况,疫情还没到那个程度,还是要分享食物的。我当时给大爷拿了5盒牛肉罐头。那几天,大爷还在群里说自己很焦虑,平日里他抽烟,疫情期间他家里没烟了,我就把我包里用来应急社交的烟也给了他。

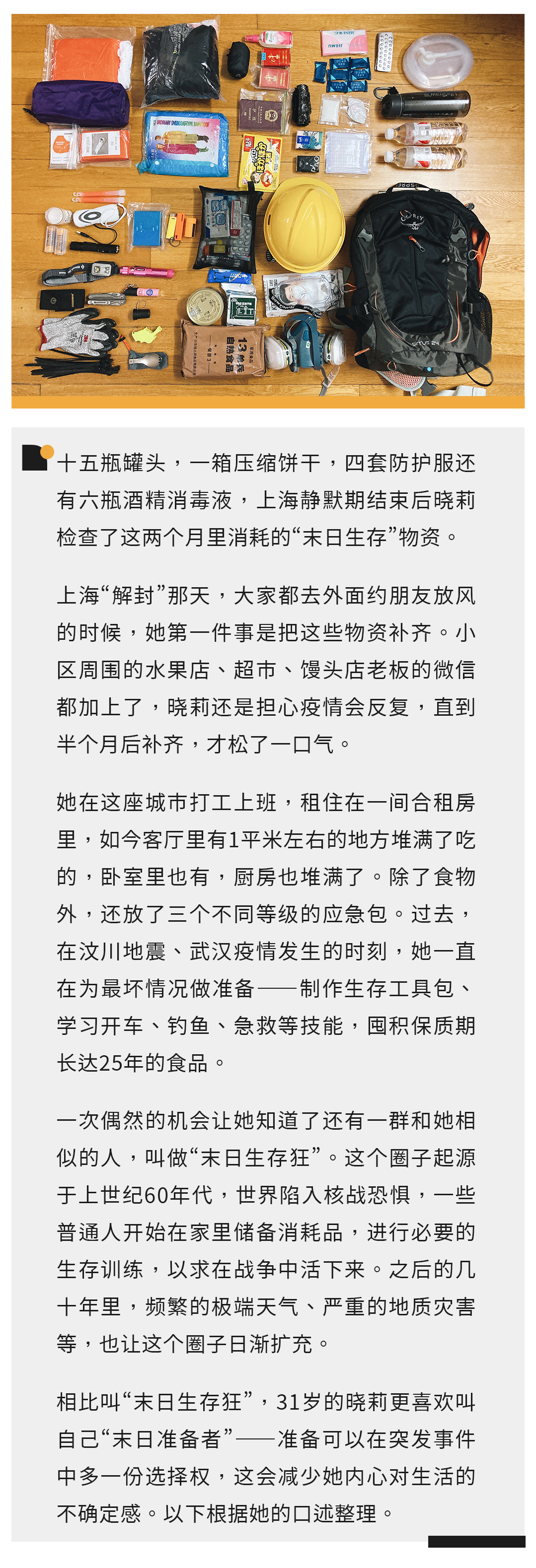

●晓莉在家里储备的食物。讲述者供图

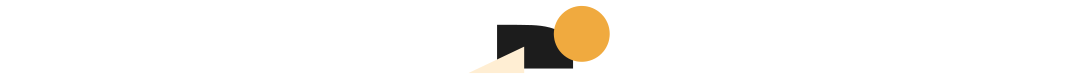

我住在上海宝山区的合租房里,静默期第6、7天的时候,家里的食物开始不够了,当时我盘算了一下,储存的生存食物足够自己吃两个月,有七十多个罐头、两箱水、两箱压缩饼干、四袋大米、还有自热米饭等等。

但是作为“生存狂”来说,其实是判断失误的,理论上应该买够食物,让自己用不到这些储备食物。这是上海疫情中我最大的感触——我对自己的容错率变高了,上海疫情刚开始通知居家四天,很多人只准备了四天的食物,我也没想到会在家两个月,判断失误了,但在失误的情况下还有办法补救。

四月中旬的时候,我们楼下的一家人确诊阳性,转移到方舱前,业主群里的人要求他们不能开门窗,还要求这一家人在家里也要戴上口罩。配送菜的时候,他们开门取菜居民的意见都很大。当时我挺无语的,偷偷在他们家门口放了一些食物,还不能在群里说这个事情。

我也会设想自己阳性了,或者被误诊为阳性病例,必须去方舱要怎么做?我可以穿上防护服,戴上N95口罩甚至防毒面具,再带着应急包——这些就放在家里。邻居看到这些离谱的装备后,他们能体会到我可能更怕死,更容易相信我归来后是安全的。

其实我在两年前就有准备这些东西了,没想到这次上海疫情真的派上了用场。

●晓莉的应急包。讲述者供图

我最早准备急救包是在08年汶川地震后。那时我在福建龙岩上高一,有一次地震演练,老师让准备一个急救包。我很认真准备了,里面有哨子、水、口罩之类的东西。老师说我准备得很好,并告诉我说类似于这类应急物品可以随身带着。

有人给你正向反馈就比较容易坚持下去。我是个子比较小的女生,小时候父母在北京工作,算是留守儿童。我妈跟我说,没有任何人是靠得住的,你只能靠自己,要自己保护自己。从那次地震演练之后,我包里就一直会装一些吃的,还会装一些纱布和速效救心丸这类药物。

其实地震包一直放在门口鞋架上没有派上过用场,但它对我来说是坚持去做这个事情的一个原动力,看见它就会有安全感。直到2020年武汉疫情的时候,我才开始关注“生存狂”这个圈子。

我最早准备急救包是在08年汶川地震后。那时我在福建龙岩上高一,有一次地震演练,老师让准备一个急救包。我很认真准备了,里面有哨子、水、口罩之类的东西。老师说我准备得很好,并告诉我说类似于这类应急物品可以随身带着。

有人给你正向反馈就比较容易坚持下去。我是个子比较小的女生,小时候父母在北京工作,算是留守儿童。我妈跟我说,没有任何人是靠得住的,你只能靠自己,要自己保护自己。从那次地震演练之后,我包里就一直会装一些吃的,还会装一些纱布和速效救心丸这类药物。

其实地震包一直放在门口鞋架上没有派上过用场,但它对我来说是坚持去做这个事情的一个原动力,看见它就会有安全感。直到2020年武汉疫情的时候,我才开始关注“生存狂”这个圈子。

●便携式饮水过滤器。讲述者供图

我从小到大没经历过有什么事情会封城,感觉事情有点严重。那段时间我刚失业,整个人也比较焦虑,每天早上起床,就会看新闻。当时我在福建老家,疫情还不严重,但也买了应急物品,70个口罩,15瓶500毫升的酒精。

过年的时候亲朋好友来家里,我让他们走的时候拿一两瓶酒精回去,他们觉得好像完全不需要。送他们出门的时候我戴着口罩,一位亲戚说,“你怎么这么怕死!”我当时想:他这么说是希望我摘掉口罩吗?

后来又听见一群邻居在议论村里从武汉回来的一户人家,说他们拜年的时候也不戴口罩,“怎么还下楼?全家都不应该下楼。”周围的人也开始附和。

我才知道原来怕死并不是少数派,区别可能是我的目标是管住自己,而有些人的目标是管住别人。

那时我开始读《怀斯曼生存手册》,是一本很经典的关于生存的书,当时做了一个EDC(Every Day Carry)盒子。我买的是那种糖果盒,按书上说的要把铁盒表面磨成镜子一样亮,可以当镜子用,危险时刻还可以反光发个信号。在盒子里面放一些基本的药,比如像感冒药、退烧药、速效救心丸,还放了钓鱼的鱼钩、消毒水、葡萄糖、盐等。

除此之外,我还买了两桶保质期25年的末日应急食品,和保质期一两年的压缩饼干,准备了一年的用量储备。

以前,我是不怎么关注类似灾难新闻的,而在家的那段时间我只要睁开眼睛,就会搜新闻,一直刷,每天都是这样的状态。记得武汉疫情期间,印度闹了一场蝗灾,网上一直在说蝗虫会不会从云南飞到中国来。当时我还和我爸妈说,要不要存一些谷子在家里?

他们说你这个孩子是不是有问题了?有时父母不同意我买米买面,我就撒娇说我晚上睡不着,做噩梦,为了治我的病,就让我买点大米怎么了?

我会觉得大家有一点不理解我。但我看到的信息已经颠覆认知了,有一种强烈想要告诉父母和亲朋好友的欲望。其实沟通效果是很差的,他们会觉得杞人忧天。我有时也会质疑自己,是不是自己反应有点过度了。

其实我的想法是,我顶多花2000多块钱去筹备这些食物,最差的结果是今年还在吃去年的米,味道不怎么样,但如果这件事情不做,后果我没有办法承担。后来我爸妈觉得反正自己为自己的决定负责,也不管了。

●放在福建家里的25年保质期应急食物。讲述者供图

●福建老家卧室里囤的粮食。讲述者供图

武汉疫情期间,我在网上查各种资料,看到了老韩的文章,他是圈子里比较资深的人,文章下面有一个“生存狂群”的二维码。我当时不觉得自己是生存狂,看到这个名字之后,会觉得这些人的生存焦虑可能比我还高,很好奇他们是什么样的。

进群后,感觉很多人跟我的想法是一样。以前在地铁上见过戴防毒面具的人,觉得很亲切,像是找到了和自己一样的人。后来进了圈子,发现很多人真的会戴防毒面具出门。

●自制安全帽。讲述者供图

我是为了短期灾难做准备的,比如说地震、火灾、水灾,就是一些比较常见的,如果面临核爆炸或突然急速升温降温,我也是没办法的。

我会发一些装备的图在群里,记得有次正在准备BOB(Bug of bag)生存背包,此前我已经储存了很多东西,但是有些真的不好用,当时买了一盒进口打火机,但很多都打不着火,还买过掉色的救生毯。赤水和大熊对我帮助很大,他们会专门去测试这些东西,比如不同品牌的蜡烛哪一个燃烧时间更长。

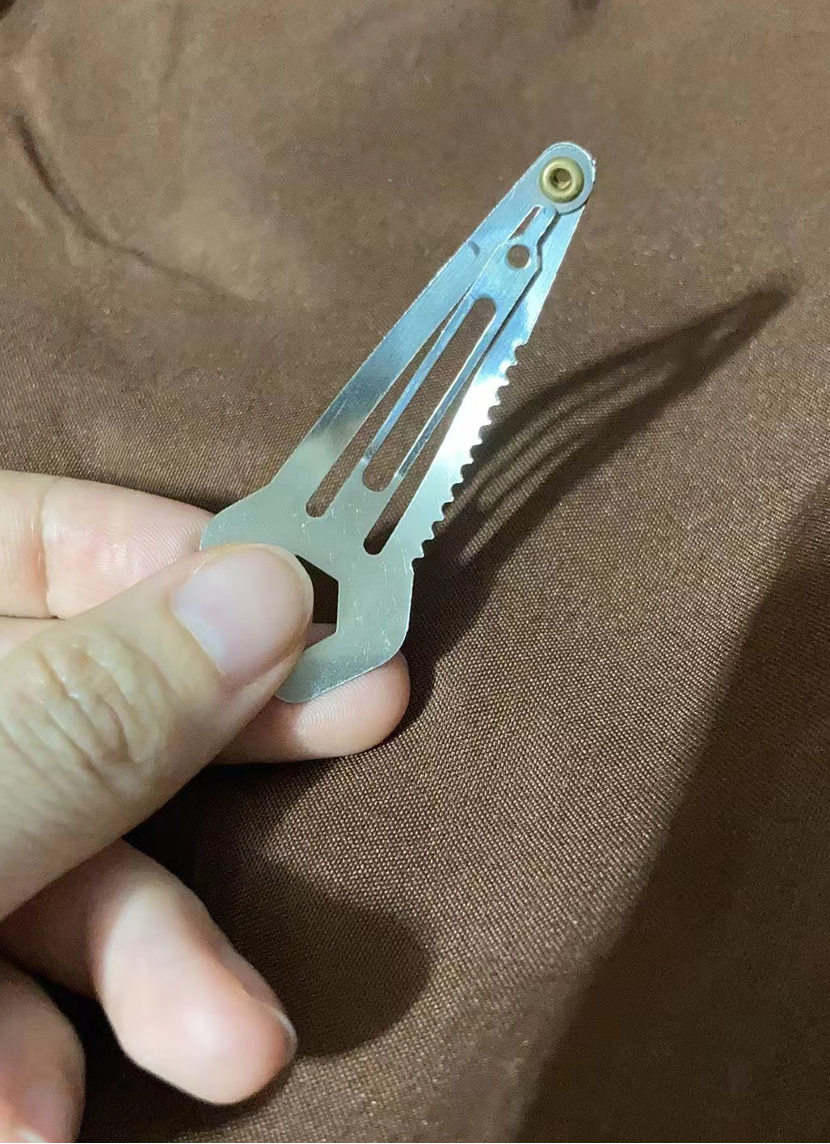

老韩还送了我一个小发卡,小发卡可以直接当螺丝刀使用,我一直留着。朋友有一次眼镜上面的螺丝掉了,我就是拿发卡修好的。

●多功能发夹。讲述者供图

除了储备物资外,一些生存技能也是必须学的。去年我考了AED(自动体外除颤器)急救证,目前为止我已经遇到过三次低血糖晕倒的人了,平时我身上会带着葡萄糖,遇到低血糖的人,我都会拿给他们,也随时放着速效救心丸,在学急救的时候,老师就告诉我们,不要随便给别人吃药,除非人家醒着、并同意了吃你这个药,再给人家,但最好还是不要给别人药吃。从那以后,我就知道不能给别人吃药,糖果这些我还是可以给的。

最近还要去学游泳,小时候在游泳池里玩溺过水,所以一直特别不喜欢水,洗碗都是必须戴着手套,但疫情之后觉得游泳还是得学会,要克服心里的畏惧感。

其实自从疫情以来,“生存狂”的圈子人数也在增加,之前只有1个群,现在也有4、5个群了,大家会讨论囤食物,会根据新闻中的灾难讨论对策,比如:汽车掉入水中,要如何在没有破窗器的情况下自救这类实际性问题。以前都不知道哪里有人防工程(人民防空工程),现在可能都会去看看离自己最近的在哪里,聊的问题也越来越实际。

前两天我问我上海的朋友,疫情之后会有哪些改变?他说可能会囤一些东西,但不会像我一样准备急救包什么的。他们可能不想花这个时间精力去做准备,觉得概率太小了,但是这种不确定的事情会让我很焦虑,所以被我排在了优先级的前面。

相比叫末日生存狂,我更喜欢叫自己“准备者”。做准备是为了减少内心的不确定感,就像一个清单一样,每增加一个物品就打一个勾,“打勾”的时候,就觉得自己对生活更加有安全感。

●不同蜡烛燃烧时长测试。讲述者供图

(应讲述者要求,文中人物为化名。)

=====================================================

疫情后,北京夫妻果断搬到六环外,打造500㎡雅宅

2020年疫情来临时,

老白和芳园决定关掉胡同里的店,

退租了市中心的房子,

搬到北京六环外的一栋两层小楼。

2022年7月一条拜访时,

他们已在此居住了两三年,

这个家被他们喜欢的器物填满,

呈现出丰富、放松的质感。

家附近有森林,隔着一条马路是潮白河,

女儿米粒在此出生,

▲

▲

两人是大学同学,学工艺美术,

学生时代就着迷于旅行到各处收集老物件,

2013年毕业时,

他们在北京开出一家小有名气的器物店“土氣”,

经常卖一些别人看起来是破烂,

但自己觉得特别美的东西。

▲

车库改成的“土氣古道具”

现在,他们把家的车库改造成新的

“土氣古道具”店。

“每一个人都必须负起责任,

不断地高声说出自己喜欢什么,

并走出一条路”

——这是他们信奉的生活态度,

责编:陈子文

家的外观是美式二层小楼,内部完全看不出美式家装的痕迹。

▲

古道具、中古家具、当代艺术,废旧站捡来的各种小装置,不违和地共处一室,一切都是老白一点点收集来的。

所谓“古道具”,不像传统古董,倾向于用自己的眼光来挑选器物,更在于表达自己。

一推开家门,就可以看到元代淄博窑的大瓮,一条长裂缝上打了锔钉,是清代修补的,经过了风吹日晒,铁钉和白瓷变得特别搭配。

客厅没有电视,电视墙的位置挂着一幅布面老虎,其实它是清代的一件包袱皮儿,因为今年是虎年,过年的时候就把它找出来装裱了一番挂上。

老白喜欢听音乐,他收集六七十年代的音响,因为内壁都是纸,不像现在的音响内壁会用塑料,播出来有一些数码的效果,“用老音响听爵士,更加接近原声”。

▲

李朝16世纪白瓷扁壶(左) 李朝17世纪白瓷瓶(右)

▲

客厅中有一些李朝时期的箪笥(柜子)、瓷器,是老白重点收集的器物体系。李朝之前的高丽王朝,器物还深受宋朝的影响,明显看出和中国是一脉,但是到了李朝,就形成了朝鲜本民族的感觉,纯净自然,非常地放松,“这个感觉你单独看一两件不会有,需要去触摸瓷器,看了很多之后会深深触动。”

通过学习李朝的器物,老白和芳园更看重的不再是器物的型,而是向内看。“那时的匠人是世代承袭的,不能选择别的职业。有些匠人有着丰富的内心世界,但是他没有见过这个世界,他只能每天做手艺来内观,当他手上达到了一定量的积累,做的时候是不用去思考的,器物跟他本身融合在一起,这个器物就是他,这样的器物才会更让你着迷,和你特别能沟通。”

他们以这种眼光去选中国器物,发现宋代磁州窑(豪放朴实的民间风格)、夏家店高古陶这一类器物的迷人。

因为气质相近,一楼起居室中,李朝柜子、意大利的铁茶几、中国的老凳子、东南亚的木瓦……都不违和地放在一起。

18世纪法国白瓷大碗装沙拉,经过了如此长的时间,奶白色的釉面还是那么光滑,想来用过这只大碗的人都非常小心翼翼地在呵护它。

炒辣椒或者颜色偏暗的菜时,芳园喜欢装在安藤雅信的银釉荷兰盘上,银盘刚买来是比较亮的颜色,用的时间一长开始氧化变黑,有一种时间的变化感。

吃米饭或喝汤的时候用赤木明登做的漆碗,保温性能好,而且很轻,“每次握在手上,再送到嘴里,像是被呵护的感觉”。这是赤木明登来家里做客时,喝酒很开心,他说老白家有许多日本当代职人的作品,怎么没有他的漆碗,回去之后就寄了两只来。

▲

茶室挂着朋友亲手做的风铃,是老白、芳园、米粒一家的造型

▲

▲

书房

书房是老白待的时间最长的地方,放的都是他钟爱的物件。海边悬崖2米高的断石、黑色大漆桌面挂起来宛如一幅抽象画,每年看都不太一样,因为大漆裂纹会增加;散步时习惯把各种小野花带回来,摆进器物中,有花的陪伴感觉更安静。

▲

唐·邢窑酒器 形似现在的咖啡杯

▲

“我们选器物时,会考虑它是否能走进我们现在的生活,希望老的器物散发现代感、清新感。”

女儿米粒有时在屋里待不住,老白于是在后院空地上建了一个玻璃房,夏天把窗户都打开,非常通风,米粒在里面可以玩很久,看绘本、看大树。

▲

“选择郊区,也因为想着孩子出生了,给她一个更好的生长环境”。家旁边是农村,每天早上村口有一个早市,可以买到非常新鲜的蔬菜。隔着一条马路就是荒野自然感的潮白河,一家人经常去河边遛弯、露营,米粒特别喜欢河边鸟的叫声,看蚂蚁搬家可以看很久。

▲

▲

家的地下室大部分空间用来储物,还有一个很重要的区域是老白和芳园做漆的工作台。他们不管搬几次家,都一定要留出一个做漆的空间,自己动手做放置漆器的荫房,“做完荫房,两人才踏实了。”

▲

▲

白昀泽(老白)漆器作品

那时芳园兼顾着“土氣”店,老白在小工作室埋头做漆,但后来发现花费了很多时间,在做漆上面得到的回报特别少,很难在北京生活,这种拧巴的状态持续了好几年。

因为他们大学时候特别喜欢旅行,收了很多老物件,发现放在店里卖得都蛮好的,两人觉得在收东西这件事情上更加得心应手。

对老白来说,“每次赶集会过眼成千上万的器物,也只能找到一两件心仪的,我会发现,找到自己心仪的器物时,跟完成一件作品带来的满足感是一样的,会让你感觉血都热了起来。”

▲

宋·磁州窑白釉碗

比如一只宋代磁州窑白釉碗,“是在邯郸古玩城一位卖我东西的大叔随手送给我的,虽然那天选到几件不错的器物,然而让我一直心跳加速的却是这只窑址出的残破磁州窑白釉碗。”

“古道具”这个词来自日本,指曾被用于日常生活和劳动的旧器物,通俗一点说就是旧货店。

1973年在东京,坂田和实特立独行地将自己的店取名“古道具坂田”,既不是“古美术”,也不是“古董”,而是靠自己的眼光吃饭,这代表他反叛传统古董价值观的态度。

▲

那个时候,一直以来,日本人只要面对美术、古董这类些许远离日常的东西,似乎就会掏出惯用的尺,一味参考西方人的美术史或尽数仰仗古代日本茶人的美学意识。而坂田和实开创性地用自由的眼和柔软的心,从平凡的工艺品里选出美的东西。在他那里,只要安置得合理,日常用品也能看起来很美。

他们那一代的日本文化人物,像村上春树、广濑一郎都是如此,不像一直以来那样配合“公”的步调,而是在社会的角落里编织起了“私”的故事。

如今坂田和实已是现代日本文化史上的重要人物,他的审美影响了不少手艺人,安藤雅信在他那里第一次看到了荷兰代尔夫特白盘(代尔夫特瓷的主流是青花,白盘不受古董商重视),深受启发,开始了自己新的创作生涯……现在日本有越来越多年轻人开这样的店。近两年在中国,古道具风也逐渐兴起。

▲

2018年安藤雅信来北京办展,逛到“土氣古道具”,说他们的店是北京的“古道具坂田”,老白和芳园听了特别激动。

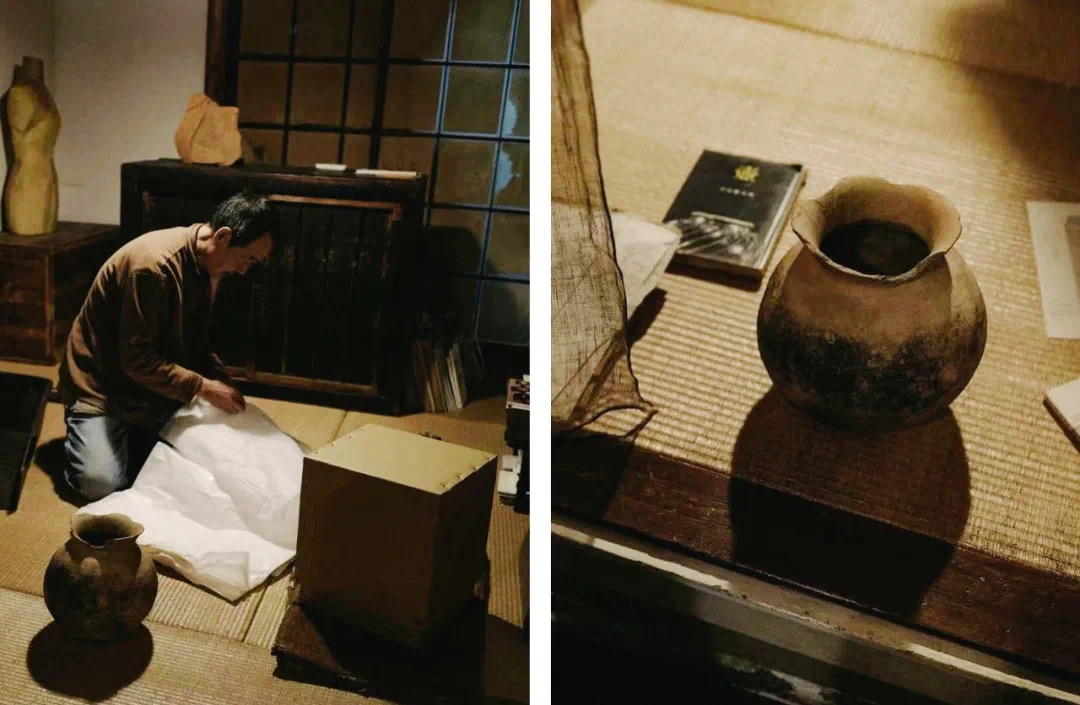

▲

坂田和实先生包起弥生时代的陶壶

坂田和实说,“我觉得,每一个人都必须负起责任,不断地高声说出自己喜欢什么,这也等于高声说出自己想走一条怎样的路。”

国外车库常常也会被改成小办公室或小店,老白跟芳园说,很多大师都是从车库里开始发家,一点点走出来的。

搬到六环外的家后,他们把车库重新分割装修,挂上了“土氣古道具”的牌子。

高丽时期的青瓷,古罗马的执壶,夏家店时期的陶罐,法国17世纪的玻璃器,虽然来自不同的国家时代,但是放在一起完全没有违和感。

▲

▲

修补间

老白把车库的小杂物间改成修补间,很多收回来的器物上面已经做了修补,但用的材料不好,甚至有毒不能接触食物,那就要一点点剔除,再用适合这件器物的方式去修补,比如金缮、大漆或者锔钉。

▲

修补间里,老白坐着工作的小椅子曾被客人看中,出高价想买,但老白舍不得。这是他有一次逛古玩店,逛了一圈没看中什么,但是被店主大叔坐的椅子吸引,店主年轻时在工厂车间干活,觉得工厂椅子坐着不舒服,就自己焊了一把纯铁的,几十年了还是喜欢坐在上面。

▲

有时候老白因为某件器物是独一无二的,标一个较高的价,心里还想着,“反正我也不想卖”,然后真的有客人买走了。那样的客人往往最后会成为很好的朋友。

▲

老白和芳园一直有办展览的习惯,《白磁礼赞》、《李朝的初见》、《骨董花器》、《Made by time》、《自足的雜器》……通过这种形式去梳理思路。

“我觉得家要有自然生长出来的感觉,融合成这样一种状态,不能被既有的价值观和流行趋势所主导,不胆怯于自己的选择,置身于这些器物中,无论多久都会非常地放松,生不出疲倦的感觉。”

部分图片摄影:白昀泽(老白)