我,东北女人,离婚后独闯中东20多年,在伊拉克有了一个家

这是《自拍》第315个真实口述故事

我是滨姐,在伊拉克开店的东北人,我名字里的这个滨字,就是老家哈尔滨的滨。二十多年前,我因为家里出了变故,不得以离开东北远走他乡。我出国的第一站是迪拜,然后又到了科威特、文莱和伊拉克,在美容行业、餐饮行业都干过。最早,我是给别人打工混饭吃,后来自己也当了老板。

生意好的时候,我一天就能赚上万元人民币,一年到手几百万,店里雇了几十个员工。倒霉的时候,我因为小人眼红被陷害,被关过拘留所,还近距离遭遇过一场致三人死亡的枪战。一晃眼,我在伊拉克已经扎根15年了,很多人都说这种战后国家比较乱,我却觉得自己找到了一片安宁。

现在我在伊拉克有两家店,一家是中餐馆,一家是水烟馆。

我今年50多岁了,是从东北一个特殊家庭里走出来的。都说没妈的孩子像根草,我虽然有妈,而且是两个妈,不过我这一辈子的命也跟棵野草差不多。我的亲生母亲是朝鲜人,早早抛下我去了韩国打工。从小一直在我身边的那个妈,对我虽说不赖,但其实跟我没有任何血缘关系。这个秘密,直到我16岁的时候才从邻居老太太那里无意中听到。

我当时整个人都震惊了,赶紧跑去质问我父母。他们也不敢说,先是遮遮掩掩,后来才跟我道出真相。原来我亲妈来自平壤乡下,因为家里太穷,很小的时候就跟我亲姥姥来到中国。我爸也是因为穷讨不到老婆,最后经人介绍娶了她。嫁给我爸的时候,我亲妈才不到18岁,年纪只有我爸的一半。

哈尔滨的冬天冷得要死,她一个人无亲无故,婚后男人又不在身边,没过几年她就被我亲姥姥带去了韩国汉城打工。从此以后,我们娘俩天各一方。我对亲妈的印象是模糊的,我爸告诉我,她在我很小的时候来看过我,抱着我一直哭,每年冬天还给我寄很多新棉袄。后来因为我继母比较介意,就再也没来过。

我五岁的时候和继母、堂姐一起拍的照片,继母对我也很好,就是管得挺严。

得知这个消息的时候我正是叛逆期,整天怪这个怪那个,看谁都像仇敌。我恨父亲为什么再娶,恨亲妈为什么那么狠心抛下我,把继母的严加管教也认为是不爱我的表现。于是,高中毕业之后我马上报名参军,接着被分配去了兰州军区的一家医院当护士,终于能离家远远的。

在部队那两年,我每天都在刻苦训练和认真工作中度过。随着年纪的增长,我在远离故乡之后也渐渐看清了自己的内心:对于亲情,我还是更舍不得现在的继母,毕竟生恩不如养恩大。

1990年,我们医院护士长说要提前转业,我那时已经因为表现优异获得了入党资格,干得好的话应该历练历练就可以接班。但那阵子我们单位突然出现了“白喉”病例。这是一种呼吸道上的流行性传染病,被传染上的人喉咙发白发脓,上气不接下气,严重的还可能死亡。

在部队时候拍的照片,那时候留短发,年龄也就十八九岁。

即便我百般小心,照看病人的时候还是不小心染上了白喉。我连着发高烧好几天,打点滴都降不下温度,感觉浑身没劲儿,胸口也喘不上气,好像快憋死一样。

最后医院把我给隔离了,我爸知道这个消息心急如焚地跑来看我,他听人家说要把脓口化掉才行,就按照土方子拿手指头往我喉咙里抠,抠完再让我喝消毒水。我抠了吐,吐了喝,喝了再抠,满脸的鼻涕眼泪,折腾到第二天总算退烧了。

身体逐渐恢复之后,我留下来的想法也没了,便申请转业回老家。那时候我才20岁刚出头,被分配到广播电台下属的一家物流公司,很光荣地端上了铁饭碗。也是那段时间,我第一次谈起了恋爱。

男朋友比我大八岁,长得很像周润发,我俩从小一起长大,可以说是青梅竹马。不过,他可不是啥街坊家的大哥哥,而是我爸70年代末在火车站捡回来的干儿子。

知道我俩好上了,我爸气得差点没跟我断绝关系,觉得这小子是恩将仇报。那时候我年纪小啊,哪懂这些,哪怕去要饭也跟人家在一起。没办法,我爸只好接受干儿子变成亲女婿这个事实,托关系把他也安顿进了物流公司。

1991年结完婚后,我在第二年生了大儿子,后来就赶上东北国企改革大潮,单位因为自负盈亏倒闭了,我们夫妻俩双双下岗。

我年轻的时候喜欢打扮,这是20岁左右拍的写真。

当爱情没了收入保障,只剩下一堆柴米油盐的时候,我们俩每天都吵吵个不停。家里还有孩子需要拉扯,经济一度困难到需要老人接济,日子可以说过得一塌糊涂。为了挣钱,我们俩天天去工地干活儿,刚开始当小工,后来联合几个长工一起包活儿干。

老公负责找人下工地,我负责看图买料。幸运的是,那时候正赶上地产行业兴起,有很多工程需要外包,没几年功夫,我们的队伍就做得风生水起,揽下不少大工程。其中就包括现在的哈尔滨国债大厦,三十多层的高楼,看上去贼拉气派,盖好之后大家都很有成就感。

1995年,我的小儿子出生,那时候我们家一年的收入就有几十万。不过,钱来得快去得也快,我和老公出手都比较阔绰,给人上礼都是千把块,我尤其爱买高档的进口衣服,钱到了手里几乎攒不下来。

当时我太爱花钱了,买的衣裳搁现在看都很时髦。

外人羡慕归羡慕,只有我知道日子过得并不称心。好多男人都一个德行,有了点钱就不知道自己几斤几两。工程是做大了,但老公回家的次数越来越少,钱也不往家拿,回来只要一说个啥就摆张臭脸,我又是个暴脾气,没说两句两人就开始干仗。

吵多了也累了,哭过无数次之后,我想通了,从今以后各管各的,他爱咋咋。后来我自己攒钱开了个美容店,顺便卖点从韩国进口的化妆品,一个人挣的也不少。

1999年,我经历了人生中最大的一场转折。那年我爸得了肺癌,发现的时候已经是中晚期,从查出病因到人没一共也就几个月。他是个很正直的人,传统家庭里的那种严父形象,平时对我和弟弟从来都是不苟言笑,他对我老公一直不满意,特别怕我结婚后受委屈,只是从不当面表现出来。

不得不说,我爸这人洞察力还是很强的。他前脚人一走,我老公后脚就从外面领回来一个女人,那女人是个歌厅小姐,挺着大肚子让我离婚,嘴里还说着难听话。

当时我继母得了脑血栓,靠我弟靠不上,几次手术做完,我辛苦攒下的一点家底全见底了。我刚没了爸,每天照顾继母心力憔悴,店面顾不上管,婚姻也一团乱麻,最后身心俱疲地签了离婚协议。

那应该算我人生最低谷的时候,一想着到自己这么要强的一个人,最后竟然落得这般下场,就越想越气。我想一走了之,可看到两个孩子还不到十岁,只能咬着牙坚持再坚持。

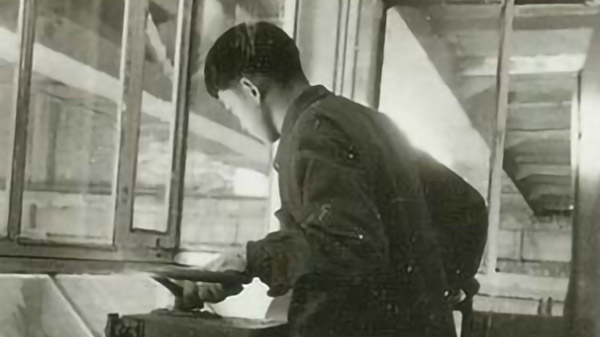

我爸年轻时的照片,离世之前,他还给我留了一笔私房钱。

后来没多久,一个在迪拜打工回来探亲的姐妹见我变得这么颓废,劝我也去中东打工,她说那边很挣钱,一个月工资好几万,凭我开美容店的手艺,过得肯定比现在强。我想这样也好,既然眼前没出路,不如出去走走散散心,先离开这伤心之地再说。

2000年8月19日,我很清楚地记得那一天,我带上了全部的积蓄,在北京坐上飞往迪拜的飞机。说是全部积蓄,其实也没多少,三年的签证费就花了8万多,买机票花了小一万,剩下的给两个孩子买了够用好久的衣物家什,一起送到了我前夫生母那里。离开家乡的那一刻,我终于体会到生母当年丢下我去韩国打工的不易。

出国前的我,那时候爱美容爱化妆,对这行也积累了一些经验。

到迪拜之后,我去了朋友介绍的美容院。那是一家阿联酋当地人开的店面,有几个服务员、几个美容师,以印巴人为主,我是其中唯一的中国人。

这家店主要做本地人生意。由于不会语言,我一开始吃了不少亏。每天像傻子一样杵在那里,叫干啥都整不明白,老板没少对我翻白眼。后来店员们也明里暗里不少挤兑我,时不时安排我去扫厕、拖地板,背后还对我嘀嘀咕咕。

工资方面,说好的底薪两万,来了变成底薪一万,剩下的全靠提成。由于我不会说阿拉伯语,接触客人的机会很少,自然挣不到钱,有小半年时间一直都是这种状态。

我心里很压抑,又不知道跟谁说,最苦闷的时候连想跳海的心都有了,每次和朋友见面都好一顿哭。后来我转换了思想,光抱怨有什么用呢,既然要在外面混,还是得把语言学扎实了。

当时中国驻迪拜的大使馆有给我们华人介绍免费学习班,我就去那里报名学语言。英语还好,我能跟着电视对照着字母一个单词一个单词去看、去理解;阿拉伯语就很吃力了,字母、发音纯靠死记硬背。好在学语言环境还不错,今天学的单词,明天就能用上,只要记住就很牢固。我的笔记本记了一本又一本,终于学会了基础的阿拉伯语。

学会语言之后,我(左一)也开始给客人做头发,右边这位女士的头发就是我给染的。

原先我在国内开美容院,学了好多美容手法、拔毛增白、纹绣纹唇、淋巴减肥的技巧,这玩意儿在中东同样受用。这边人都爱吃甜食,身体比较胖,黑大褂裹着一般看不太出来。

我给客人做美容的时候经常听她们抱怨自己胖,我试着跟她们唠嗑,说你按照我的方法控制饮食,我再给你做做淋巴排毒,保准你一个月能瘦三十斤。有一个客户按照我的建议每天吃黄瓜片蘸咸盐,定期来找我给她按摩,一个月后真的瘦了三十斤!

客户高兴得不得了,把我推荐给了她的朋友,来找我的人就越来越多,从早上九点开门,我一直能干到晚上七八点,每天忙得脚打后脑勺,工资却不见涨。我越干越郁闷,当时正好有个迪拜老板想开一家美容店,便把我挖过去了。在第二家店,我同样没干多久。不是因为别的,而是因为我看到了更好的机会。

以前在学习班认识的一位刘哥看我手艺不错,问我为什么不去科威特。他说那边消费很高,中国人也少,自己去做个店很挣钱的,比打工强太多。我看着自己的美容手艺越来越好,感觉一个月挣几万块钱实在屈才,琢磨几天之后,有了大干一场的宏愿。

2002年的那个秋天,我直奔科威特首都科威特城。说实话,出发之前我对科威特的认知少之又少,只知道它的钱是全世界最值钱的,一块钱等于咱们二三十块。当时想法很土,想着只要去了,怎么也能挣迪拜两三倍的钱吧。

科威特的纸币,20元第纳尔就是面值最大的,相当于人民币400多,最小的纸币面值是1/4第纳尔。

来了之后我才发现,有钱国家的消费真是不敢想象。科威特的国土面积不到2万平方公里,只比北京稍微大点,石油储量却是全中国的5倍,国内主要产业就是出口石油和天然气。而且总人口才不到300万,人均富裕程度你说得有多高!一些基本的生活消费还行,像美容这种精细服务老值钱了。

在科威特的中国人少得可怜,先前做美容的只有一个叫兰姐的女老板。她给我介绍说,在这里做一次美甲得花200美金,女孩子一个月至少要做两次。我一听眼睛都瞪大了,恨不得马上撸起袖子开干。在兰姐的帮衬下,我把全部积蓄拿出来,勉强兑了几个月房租,置办好一些器材,一家小美容店就这么简单开张了。

在科威特时我住的地方,背后是门外的街道。

刚开始是我一个人干,发现有点忙不过来,我又从老家叫来几个姐妹帮忙,结果还是忙不开,只能聘用印度、巴基斯坦、埃及这些国家的外籍劳工,教她们些基本手法,核心动作还是我来。我的纹身手艺在当地算很好的,做完不结痂,不晕色,大家口口相传,来我店里的人越来越多,门口经常排长队,一群男男女女等着纹身、美容。

生意最好的那阵子,我们店里头有三十多个员工给客人服务,这些员工分别来自八个不同的国家。店里的纹身喷头一共也是三十多个,每天震个不停,一个礼拜能用坏六七个。我下班之后累得脖子和手都抬不起来,感觉一动骨头都要散架,可一想到一天能挣上万块钱,整个人就非常精神,有客人进店还会接着干。

店里的员工们,我和她们关系处得像姐妹一样。

那时候科威特城附近有美军驻扎,他们很喜欢纹身,出手也阔绰。我印象最深是一个叫瑞恩的美国小伙。他头一天找我做的纹身,左胳膊是他的名字,右胳膊是一个刺着血的剑和玫瑰花,本来我要收250美金,结果他直接给了300,说多出来的是tips(小费)。

第二天,和他同队的战友来到我店里纹身,说那个小伙子是个飞行员,才21岁,昨天去伊拉克巴格达出任务的时候遭遇爆炸,人当时就没了。我听了之后心情久久不能平静,第一次觉得原来危险离自己那么近。

我在科威特干了两年多,还好没遇到什么危险,生意也一直在走上坡路,一年能有两三百万的收入。这些钱我大部分都寄回了家,买房买铺、给弟弟买车,也算出来多年给家里人一点交代。其实在我出国之后不久,我后妈和前夫都因为得病去世了,弟弟也在几年前出意外走了,家里头只剩下两个儿子是我真正的亲人。

我原本计划用剩下的钱在科威特再开几家店面,把规模做大。没想到房东见我生意很不错,先是提出涨房租,后来又以各种名目找我要钱。我性子也倔,跟他据理力争。可外国人哪能干得过本地人?有一天他借口说丢了什么变电器之类的,就报警来抓我,还扬言要把我告上法庭。

苍天啊,我根本不知道那是什么东西,也从来没碰过。房东没有任何证据,一口咬定是我弄的,警察也不听我辩解,还是把我带去拘留所关了好几天。最后是大使馆和本地华侨帮忙才把我弄出来,代价是给我做了黑签,再也不能进科威特。

辛苦几年的事业就被这么被搅黄了,在我离开之后,那家店面果然被房东接手。经历了这件事,我才体会到外面的世界有多人心险恶。不过,要算总账的话,我在科威特这几年也没损失多少钱,毕竟过去也挣了很多,大不了换个地方再重振旗鼓。

和我一起在科威特的几个姐妹,后来她们都自己开店了。

那时候我30多岁,稍微有点积蓄,正是意气风发的时候,想去哪里抬脚就走,事业心也特别强,满脑子都是做生意挣大钱。2005年年底,我从科威特回国休养了一段时间,没多久又跟好姐妹去了文莱考察。

文莱是个海岛,气候舒适,离家也近,跟中东相比我自然更稀罕这边。到文莱之后,我们姐俩一人出50多万,从一个台湾老爷子手里盘了个中餐馆。这家店生意还可以,是老爷子想回家养老才转手。我们接手后增加了一些东北特色菜,才开业半年左右吧,差不多就回本了。

本来我们还想着在这边做生意真不错,哪知道天有不测风云,2006年,南太平洋地震引发了大海啸,文莱也遭了殃。为了保障我们安全,当地政府和大使馆让我们限期离境,我肯定是不乐意呀,宁可遭灾也不愿意放弃生意,就躲到另一个岛上,结果还是被找到了,折腾一圈最后还是离开了文莱。前后不到一年,我的事业凉了两茬,心气儿也耗得差不多了。

我后来反思了一下,觉得还是因为自己不够了解就瞎上手,匆匆忙忙才搞砸的。所以后来再回中东,改去伊拉克发展的时候,我就先给别人干,考察了一段市场和安全局势,熟悉之后才投资。能再次回到中东,也多亏了刘哥。他是我生命中的贵人,知道我在文莱没干成,又介绍我去了伊拉克,说那里挣的都是美金。

到伊拉克之后的留影,当地有很多废弃的坦克、装甲车。

伊拉克是世界上石油最丰富的国家之一,当地人有句谚语:如果地球上只剩下最后一滴石油,那么一定是在伊拉克。不过因为战争,这里被祸祸了好些年,原本挺好的地方变得满目疮痍。我去的时候是2007年,仗还没打完,我通过熟人进入了伊拉克一个叫苏莱曼尼亚的边境城市。

这个城市很大,以库尔德人为主,相对安定一些。当地人也比较友好,记得我刚来的时候在公交上丢了一袋子开心果,这在当地算值钱的东西,后来有个当地人愣是不知道通过什么方式找到了我,把开心果送了回来。

苏莱曼尼尼亚街头,这里的发展水平和国内一般的县城差不多。

刚到伊拉克的时候,我和姐妹先是给一个上海人打工,边做服务员边看市场,差不多半年以后,我觉得这边市场还不赖,就自己投资开了个酒吧。说是酒吧,实际上就是个能吃饭看表演的小饭馆。这边都是穆斯林人士,向他们卖酒需要单独的许可证,拿到证的商家并不多,所以只要是能卖酒的地方,我们就管它叫酒吧。

我的酒吧有上下两层,一共60多张桌子,主要经营中餐和一些阿拉伯简餐,晚上我还雇了阿拉伯乐队弹唱,生意整体上不错。一直到2013年,我都稳定在这里。这期间遭遇了美国撤军、库尔德武装冲突以及一些自杀式恐怖袭击。比较幸运的是,都发生在附近城市或者离我远一点的地方,我听说过,从来也没见过。

我的小酒馆,开业前几年都比较安稳。

没想到,在伊拉克待到第六年的时候,我自己就亲身经历了一场枪战,这一通枪响不仅把我吓得半死,还把我的店给搞没了。

那是一个晚上,几个二十多岁的小伙子不知从哪儿喝了酒,又上我这儿整第二场,喝完还没走远,就和另一拨人发生了口角,吵着吵着我忽然听到几声枪响,那声音不像爆炸声那么大,听上去嗖嗖的,足足有七八下,吓得我腿都软了,想叫警察来,紧张得连话都说不出来。

外面乱成一片,后来警车、救护车都来了,第二天我听人说昨晚死了三个。警察一调查,发现那帮人在我家喝过酒,就强行吊销了我的营业执照。这么说呢,我真是挺冤枉的,那伙人在我店里每人才喝了一杯啤酒。但也没办法,摊上这种事只能算自己倒霉,我安慰自己没受伤已经是万幸,不行就再干点其他的。

怕有人闹事,我还专门雇了安保,在这里只要有证就可以持枪。

我做生意的原则就像那句诗一样:野火烧不尽,春风吹又生。今天你把我整没了不要紧,只要根还在,还有心气儿,我缓过来了还能继续。

那阵子我已经认识了现在的老公,他是个当兵的库尔德人,经常来我店里吃饭,得知我单身以后更是隔三差五嘘寒问暖,还主动帮忙干点杂活儿。不过我老感觉他长得怪吓人的,绿眼睛大胡子,还比我小八岁,我是没看上他,对他的热情一直爱搭不理。

枪击事件以后,我觉得一个女人在外面做生意没个依靠真是不行。我周围几个姐妹也陆续和当地人结了婚。这时候大胡子又来安慰我,帮我四处找新店面谈价格。承租之后经常有一些难民来我店里乞讨,一开始给点钱,后来人越来越多,不给钱还会砸玻璃骂人,他知道我害怕,就叫来战友给我门口站岗,足足站了十来天。这件事之后,我对他的印象逐渐改观,也同意和他正式交往了。

经历过枪击案,新店要开业的时候,我特意穿了一身大红色旗袍。

我老公的父母是很反对的,他们都是传统的穆斯林,我不是同族人,离婚带俩娃,还吃猪肉,多种因素叠加在一起,导致老两口意见很大。但我老公不在乎,我更不在乎,房子、车子、孩子、票子都有了,能爱几回是几回,我们俩就这么在一起了。

和我老公的照片,这是几年前拍的。

我们平时都在苏莱曼尼亚,这里倒没发生过什么战争,当年美国打伊拉克的时候,这边人好像没怎么抵抗。大概几年前吧,极端组织ISIS攻打过我们周边的一个城市,死老多了人,我老公也参战了,他命好,战友炸死的时候刚好扣他身上了,所以流弹只伤到了左腿腿肚子,骨头没事,就是肉炸开花了,缝了得有六七十针。

我听说后心跳漏了好几拍,一下子有了跟他患难与共的感觉。刚开始他走道有点瘸,后来慢慢恢复正常了。我俩合伙开的水烟馆,一直到现在生意都很稳定。后来我是用余钱开的中餐馆。因为靠近边境,又是库尔德人的地盘,我们这边也没怎么听到过枪炮声,大都是发生在周边的其他城市。

这家中餐馆开起来之后,主要是我小儿子来管理,他年纪不小了,在国内也没有个正经营生,我就把他叫来伊拉克,专门给他开了这个店让他照应。大儿子因为已经成家就留在了国内。现在中餐馆一共有三个人,一个厨师,一个服务员,还有就是我儿子,我有时候也会过去帮帮忙。

由于我们这边中国人太少了,来光顾的基本上都是本地人。饭菜啥的也都进行了改良,像饺子、炒面这些他们都还挺爱吃的。平常我也做一点外卖业务,熟客一个电话打过来,我们做好了就开车给人家送过去,一年下来能收入个几十万吧。

在厨房做东北大麻花,穿围裙的是我请的厨师。

在伊拉克这些年,我见证了这里的发展和变迁,说实话受战争影响太大,真的发展很慢,甚至有时候还感觉倒退了。我刚来伊拉克的时候华人还是很多的,附近百货商场全是浙江人、福建人的档口,现在只剩下几家了,因为战后经济萧条等等原因,能在这里留下来的中国人,基本都是我这种和本地人成了家的。

战争这玩意儿害人,身为老百姓,我和老公只想过安生日子,多挣点钱,让家里人活得好一点。我现在已经50多岁了,不准备再要孩子,老公对我还是有点微词的,不过也仅限于此。我的伊拉克婆婆还在念叨,说不生孩子我们可不会承认你。我心想拉倒吧,谁稀罕你承认,我又不是大姑娘了。

旁边分别是我的婆婆和小姑子,她俩看起来都很年轻。

我是个苦命人,很多可怜女人一辈子受的苦、遭的罪,我一样没落,甚至比她们更波折。我父母都已经离世了,唯一和我有点关系的前夫也没了,同父异母的弟弟多年前发生意外走了,至于我的生母,我辗转多方得知她在首尔寿终正寝了,所以我的亲人就只有俩儿子。

不管我还能在伊拉克干几年,都希望晚年的时候回到咱们中国。我在国内还有四套房子呢,医疗、养老保险、公积金这些过去都有交。前几年,我在威海买了一套房子,我寻思老了就去那边养老,国外这两摊生意再怎么好,我老了也得叶落归根。

*本文由滨滨口述整理而成,文中照片除特殊注明外均由滨滨本人提供。

*本文在今日头条首发。

滨 滨 | 口述

韩瑞雪 | 撰文

祖一飞 | 编辑

===========================================================

招工

进厂后开行车

71年夏天,一个消息在县里的昆明知青中传开来:上面要来人在知青中招工了!要采取自己报名,贫下中农推荐和上级批准的方式。一时间,回家探亲的知青赶忙回到了生产队,常外出乱串门的同学也乖乖地出工了。

一个滂沱大雨的日子,招工人员真的来了。到我们公社招工的是广播局、铁路局、冶金局和建工局的一些单位。

我当时正被抽到公社广播站,看到“广播局”几个字,不由得心中一动。我玩无线电差不多有十年了,又能说一口还算不错的普通话,在学校、农村都干过广播。即使进不了电台,去搞搞修理总可以吧!我急忙找到新来的公社赵主任,请求他让我回城。赵主任看我坚决要走,便同意找人替我。接着,广播局招工的干部就来找我,递过来一张表,说:“我们广播局是重要单位,你一定要认真填写,不许隐瞒”。我赶紧填好表交到他手里,他看着看着,脸色就由晴转阴了,因为我的表上有这么一条:“父亲解放前随集体参加过国民党”……我的几个同学也遭到了相似的命运,后来这干部对我说:“有特长的家庭都有问题,家庭没问题的都没有特长。”那个年代,当然是政治挂帅,宁要社会主义的草,也不要资本主义的苗啊!

接着来找我的是铁路局的军代表,他走进广播室,东看看,西看看,又提了好多问题,最后点点头说:“就来我们这儿搞广播吧!”只要能回城,在铁路局也行啊,我一边准备办交接手续,一边等着填表走人。

谁知等我拿到招工的表格一看,却是建工局所属的一家工厂的,我才知道,铁路局广播站的那个名额又被别人顶了,不过工厂招工的干部说,进厂也让我去广播站。

不管怎么样,回城就好。71年8月26日,我和近百名知青一起,登上了厂里来接我们的大卡车。走的虽还是来时的路,心情可大不一样了,一路上大家唱啊,闹啊,憧憬着新的生活。

五天后,车队开进了位于郊区的工厂。经过几天劳动,开始分配工作了。这时我得到消息:工厂广播员的位置已经被区武装部长的小姨子捷足先登了。不过厂里对我还不错,没有让我和其他知青一起去当煤气司炉或搬运工,而是当了一名天车司机。

我们寨子第一批就走了三个知青,算是比较多的(因为我没占大队的名额)。参加工作第一个月我拿到工资十五元后,就寄给了留在寨子里的同学,希望能帮他们一点,也希望他们能早日回家。他们收到钱后很感动,还托人给我带了一大块腌肉。以后的一两年中,他们通过招工、办病退照顾和上学等方式,先后离开了农村。

最惨的是小L,他在和我们一同下乡后半年不到,就跑去当了缅共,经历了多次战斗,差点丢了性命,还入了党,当了连级干部。几年后,他看到缅共实在没前途,便又回到寨子,那时全县的知青已经所剩不多了。大概是下乡后的第七年吧,上级来了文件,插队知青“一锅端”全部招工,他们才得以回城。可是进厂后,年近三十,许多都已为人父母的知青们还得从学徒工干起。于是便流传着一首歌谣:“娃儿娃儿你莫哭,你爹还在当学徒,每月工资十五块,刚刚够你订牛奶。”

=================================================================

我也有过自留畜

那时节确实在割资本主义尾巴,记得初到草原,我被派去看秋季草场,就同一个叫矮了巴的牧民住在一个蒙古包里,每天的任务就是看守打下来的草垛并为大车装草。那矮了巴没有鼻子,是因为当年风流病(梅毒)所至,从正面就能看到鼻腔内部,所以他说话就没有鼻腔共鸣,什么时候听着都象是得了伤风。他会说两句不太听得懂的汉话,比如说:“羊皮式。”就是“羊皮子”的意思。

我们俩在一起的生活很闲散,没有大车来的时候就没了事情可作。他就拉我到山坡上抓旱獭子。在草山,由于很少有人或牲口到那里,旱獭子就特别多,那东西长得十分可爱,总爱站起身来蹲在洞口,露出两颗白白的门牙,将两只小手抱在胸前“吱吱”地叫。秋天的它们都生得很胖,毛皮也是最好的,蹲在那里的样子就像是一尊胖佛。所以牧民有个谜语形容它:象佛爷一样坐着,瞪着启明星般的眼睛,披上万根海骝色毛发,将家安在错误的地方。(对不起,这是我的直译,因为我只会说蒙语的这个谜语,大致就是这个意思吧?)最后一句的意思是,牧民通常那家总是安在山坡向阳背风的山南坡,而旱獭却奇怪地安在背阴的被坡上。这小东西的皮公社收购,你用大拇指逆着毛向里一插,毛长超过指甲的就能卖到四元。要知道,在那个年代,四元就是一块上好的茶砖啊!所以,牧民就用它来补贴家用。

抓法也容易。先用五股细铁丝做成一个活套儿,就象人上吊用的那种,在套的另一头绑上个木头楔子。然后找到旱獭的洞口,将木楔钉在洞口的上方,让套子正好张开在洞口上。要知道,旱獭是头小肚子大,它出洞的时候脑袋就进入了套子,可肚子却留在了套子外边。它越着急,套子就勒得越紧,它又不会倒退,只会转身向回跑,这下就更糟,反而把屁股留在了洞外动弹不得。我和矮了巴每天两次巡视他放置的三百个铁丝套子,总会有二三十旱獭被抓住的。

牧民通常不会吃旱獭肉,他们认为那东西会有传人病。我试着吃过,有点怪味儿,象马肉。但据说,在解放前,穷人就用它充饥。矮了巴就将它们剥皮,然后让我拿到公社去卖。

你可能又不信了。在草原上,牧人通常不太会数数的。会数数的就算是知识分子了。所以每年数羊都是个技术活儿,都得知青来干。矮了巴大哥在这方面更差,他不知道这些旱獭皮能值多少钱,就对我说出卖了皮子后需要采购回来的东西,然后剩下的钱就是我的“劳务费”,他通常说:“一个太阳,两条海河,一个二了锅头,三个红糖……”他真的是太爱表现自己的汉话了,但他不知道自己说得有多可笑。

我到公社将皮子一卖,仅仅用钱的零头就将他要的所有东西买回了,我就给自己买点月饼和文具信纸邮票之类的,然后将剩下的钱还给他。他吃惊地看着钱,说:“太多,太多,你一个,我一个!”他不会将钱分为两半然后给我一半,却总是象发扑克牌一样一人一张地发。好象只有这样才公平。

没想到,这事就被知青们知道了,大家很为我的思想意识变化担忧,因为这是在资本主义道路的开始,应该斗私批修。当然,大家都是好意,没有谁是怀有私念地想坏你,都很真诚。就开了小会,通报了这事儿,向我提出了批评。后来我就再也不敢要矮了巴大哥的钱了,自己也觉得确实是个问题,应该改正的。

可是,草原上的政策真的就象草原上的天气,变化无穷。今天左点儿,明天又右点儿。今天划一次阶级,这一家也许被划作下中牧,可下一次就可能划作富牧了!

不知道是哪一年了,突然人人都分了些自留畜。我好象也分到了几只羊。可我是放马的,又不能将羊与马群同放,就将那些羊留在了一个牧民的羊群里,想着到下一年秋天它们肥了的时候再杀来吃。

结果是,一过几年,我把它们全忘得一干二净。直到有一天,那牧民见到我,说:“纳格齐勒格(我的蒙古名字),你的羊什么时候吃?”我才想起来,就问:“有几只?”他说:“三十!”我的天啊,怎么会?原来,我的羊是母羊,当年分给我的如果是六只,第二年就会变成15只,因为它们可能生双羔。几年之后变成三十只还算是少的哩!没想到一下子就成了牧主了!我就说,我就要我原来的六只,其余的不要了。

1972年冬天,我决定离开草原到西藏工作。但当时没有汽车,只好搭乘一辆前来打黄羊的卡车。那司机很不好说话,说破了嘴皮他也不肯拉我,说是头年他的一个同事就拉过四个女知青,结果到地方的时候再叫那四个闺女,全没了动静,原来是抱在一起成了冰砣!可我回家心切,一定要走,立下了生死文书。最后,他开始松动了,但表示希望能给自己搞两头羊。我这才突然想起自己还有点“财产”的呀,就到那个牧民家拉上了两头大羊,给了那司机,算是活着的汽车票吧,西西,离开了草原……