苦寻

找到被拐的母亲和弟弟,是刻在黎书琴骨子里的事,然而人海茫茫,僻居贵州大山深处的他无处着力。一晃33年过去,当他终于有机会与亲人重逢,也必须要面对永远失去母亲的事实。

黎书琴第一次开宝马,是找朋友借来的。

从贵州省正安县的老家出发,到重庆江北机场,200多公里的山路,要花费3个多小时。

他还特意穿了双皮鞋,换了身干净衣裳。在他模糊不清的记忆里,小时候家里穷,一家人挤在两间破瓦房里,缺衣少食,弟弟成天穿着肚兜到处跑。

打从看到弟弟书文的那一刻起,他就下定决心,得齐齐整整地,接弟弟回家。提前两个月,他就花2000多块钱订好了机票。

这是时隔33年的一次重逢。

1988年,弟弟和母亲被拐卖到河南南阳。去年7月,兄弟俩隔着网络在视频里重新见面,“一眼就认出来是他,那眼睛和眉毛,简直跟我一模一样。”不同点是,哥哥胖些,弟弟身材窄瘦。黎书琴从未如此郑重地捧着手机,像是真的在捧着弟弟的脸,双手都有些颤抖。

受疫情影响,回家的日子定在了9月。天气微凉,黎书琴和几位表亲站在机场出口等待。当弟弟一家人出来时,他大步走过去,从弟媳手中接过1岁多的侄子,再与弟弟拥抱。他感觉自己身高都与弟弟一致,只不过臂膀宽阔一些。“弟弟,你终于回家了。”兄弟俩都没忍住抽泣。

驱车回到家已是夜里,弟弟抱着70多岁的父亲痛哭流涕。

图|寻回次子,老父亲乐开了花

父亲耳朵不好使了,说的贵州话他又听不懂,黎书琴便帮着翻译。父亲擦了泪,从抽屉里拿出户口本,翻到“次子”的那一页,是黎书文的名字。

黎书琴告诉弟弟,这些年他的户口一直没注销,“每次人口普查,爸都坚持要保留你的户籍,总有一天能找到你。”

消失了

亲人失踪,是压在黎家人心头的一块巨石。

黎书琴那时还不到10岁,只记得是春耕时节,天气还很湿冷,傍晚放学回到家,就没有妈妈了。

多年后他才明白是怎么回事,母亲原本带着弟弟在田里干活,光天化日之下被同村的一位男子拐走。

当晚,爷爷和父亲号召全村人四处寻找,一帮人举着火把上山,一夜之间爬完附近所有山头都没发现人影。次日,爷孙三人赶到七八十公里外的母亲娘家,舅舅表示他们没来过。此后几年里,爷爷带着父亲跑遍本县的每一个村庄,没钱坐车,就把家里养的几头猪、牛陆续卖掉,原本就拮据的家庭变得一贫如洗。

图|黎书琴坚持不拆老房子

过了几年,村里另一位被拐的女孩突然跑了回来。她十二三岁,被人贩子卖到河南省南阳市社旗县兴隆镇。女孩已经被转过几次手,突然在路上撞见了黎书琴的母亲。

“是你妈妈救了我,不然我根本回不来。”女孩说,黎母让当时的丈夫报了警。她还告知,弟弟黎书文在河南已经改名张保全,养父叫张延华。

信息已经相当精确,黎家人却没能做出正确的动作。爷爷和父亲都没上过学,从未出过这片大山,那会儿连电话都没有。河南在哪里?真有一个兴隆镇吗?陌生的外部世界,就像一个黑洞般让人恐惧。他们仍局限在本县打听,期望能遇到一个去过河南南阳社旗县的人,可惜始终没有遇到。

丢失的人没回来,寻找的人也离开。1997年爷爷患病去世,父亲身体也不好,寻找母亲和弟弟的责任落到了黎书琴头上。因为贫困,黎书琴只上到小学二年级,18岁这年他开始去广州打工,干过工地,端过盘子,吃了很多苦。

这些年里,一遇到河南人,他就忍不住问:“你是河南哪里的?知不知道社旗县兴隆镇?认不认识一个叫张保全的人?”

黎书琴文化水平较低,性格木讷,不善与人沟通。他曾到多个部门查找信息无果,也想亲自去河南寻找,但寻人是个漫长的过程,交通、住宿、吃饭都需要钱,经济拮据的他,打工那些年一度连路费钱都凑不够。对远方的恐惧也让他不敢前往,镇上光他知道被拐卖的妇女儿童就有几十个。有位老乡曾去孩子被拐卖的村子寻人,人没找到,自己还被暴揍了一顿。

而时隔多年,人事不断变迁,他担心去到那个镇子也很难摸到方向,如果被转卖了,就更无从寻找。

成家后就更难以脱身了,他还把寻找弟弟的任务传递给妻儿。1999年他结了婚,第二年儿子出生。妻子也帮着打听弟弟的下落,看一些寻亲节目,还拨打过寻亲节目组的电话。儿子成年后,一边在外面打工,一边打听叔叔的下落。黎家四代人都被困在了信息黑洞里,没有任何进展,就像苦难的生活本身一样忍受了下来。

两棵树

久而久之,黎书琴对弟弟和母亲的记忆已经不多。

支撑他一直寻找的动力,是房门口的两棵柚子树。那是母亲栽种的,一棵代表他,一棵代表弟弟。幼时兄弟二人常在树下追逐打闹,而母亲则追着光屁股的弟弟喂饭。随着树越来越高,枝蔓散开,黎书琴常想,弟弟不知道长多高了。

柚子树4月份开花,9月结果,几十上百个柚子坠在绿叶丛里,由小变大,由青变黄。第一年结果的时候母亲和弟弟已经不在了,等到果子成熟,黎书琴迫不及待地想尝尝味道,却发觉异常苦涩。从此他再也没吃过。

2014年,黎书琴回家创业,贷款在老房子旁边建一栋三层楼,开了家民宿。施工时,建筑队的工头建议把柚子树砍掉,不然会影响工人干活。黎书琴死活不让,他没有多解释什么,只想着,树在,人总有回来的一天。

图|黎书琴开的民宿和门前长大的柚子树

开民宿后,黎书琴就养成了一个迅速识别顾客信息的习惯。入住登记,他会率先辨别证件上地址是否有河南二字,如果有就会多问几句。与此同时,他还加入了当地的一个公益协会,经常走访困难家庭,尤其是那些亲人被拐的残缺家庭。

希望出现在去年。黎书琴得知人贩子出狱,立即驱车赶了过去。此人坐了30多年牢,已是白发苍苍的老人,而且有些痴呆。他住在一间破房子里,屋里臭烘烘的,儿女全都离他而去。黎书琴试图从他口中获得具体地址,“我不追究责任,只要你告诉我,弟弟和母亲被你卖到了哪?”可老头支支吾吾,连话都说不清楚,连续几次,没问出个结果。

这回黎书琴真急了,自己已经年过四旬,不能再空等下去。

2021年7月,他无意中在网上看到,有人通过抖音寻人成功。抱着试一试的心态,他给遵义本地的抖音达人王小鑫发私信求助,希望通过他的账号发布一则寻人视频。王小鑫果然答应。

7月16日晚上,王小鑫发布视频前,先定位到南阳市社旗县,这样能增加本地人刷到这个视频的机会。视频很快获得网友的转发,点赞数达到1.5万。两天后,王小鑫又追加了一条视频,这次终于有了好消息!一位网友在评论区留言,自称是黎书琴弟弟的外侄,黎书琴说的其他信息都对,但他叔叔不叫张保全,而是叫张保群。一字之差,差点就此错过。

第二天,相距1000多公里,兄弟二人通过视频见了第一次面。后来经过DNA鉴定,确认了他们是如假包换的亲兄弟。

30多年寻亲无果,上网2天就找到了,黎书琴十分震惊,满含热泪地发布了一条感谢网友的视频。

图|第一次视频见面,兄弟俩外貌极为相似

隐痛

难得团圆,黎书文在贵州住了整整一周。他对这个家的印象已经相当模糊,只记得那条石头台阶的小路,和家门口的两棵柚子树。亲戚朋友轮流请他吃饭,舅舅、表姐、表嫂们很热情,一人给他1000块钱红包,欢迎他的归来。

当初侥幸跑回来的同村女子也硬塞给他1000块钱,握着他的手说:“不是你妈妈,我怎么能回得来啊。”黎书文推脱掉后,她又把钱塞给黎书琴。

骨肉分离的隐痛,也终于到了撕开伤疤的时候。

被拐卖后发生了什么?黎书琴和父亲迫切想要知道。

被拐卖的终点,确实是河南省社旗县兴隆镇。养父花2000块钱,买下了他们母子。黎书文说,母亲曾带他逃跑过几次,都被追了回去。由于母亲不识字,当时交通不发达,孩子还小不懂事,便不再逃跑。

她让养父承诺,不管再穷一定要让孩子读书。但是,1997年,年仅45岁的母亲便患白血病去世了。

黎书文从小就知道自己是被拐来的。同龄的小孩骂他是“拐来的娃”,有一次他十分恼怒,拿木棍往对方身上打。母亲也常跟他说:“你有个哥哥在贵州,长大了要去找他啊。”黎书文一直铭记在心。

母亲去世时,黎书文正在学校上课,没见到她最后一面。没了母亲在身边督促,黎书文学习成绩直线下降,初中毕业后就外出打工。去郑州卖早餐,到天津当保安,和养父一起凑钱勉强在村里盖起两层楼,将近四十岁才攒够结婚的彩礼钱。

他也想过寻亲,但生活的艰难使他无法抽身。而养父待他如亲子,母亲病时,养父每天拉着她去往县城治疗,四处借钱,总共花了四五万,终归没治好。这些恩情,他也一直记在心头。

兄弟团聚后,又遇到了新的现实难题。回河南,还是留在贵州?

亲戚们都想让黎书文留下来,毕竟这边的人才是他的血亲。而河南同村里很多人都刷到了那条抖音视频,不断有人问,“到时候你回去还是不回去?”黎书文不知该怎么回答,养父毕竟对他有养育之恩,如今已经八十多岁,还不小心摔断了腿,需要他在家照顾。他不想就这么一走了之,担心被亲戚朋友嚼舌根。

黎书琴尊重弟弟的想法。他和弟弟商议,弟媳在南阳没工作,可以先在贵州帮他照顾民宿生意。黎书文同意了,独自回到河南,在县里做焊工,一个月三四千块钱,日子还算过得去。下班回家,他要为养父洗衣做饭,并照顾几亩田地。他决定等养父百年后,再举家搬到贵州生活,或许能在遵义开一家搞电焊的门面。同时,他会和哥哥一起将母亲的坟迁回去,落叶归根。

图|团圆的一大家人

找到弟弟,让黎书琴备受鼓舞。近一年来,他加入了抖音寻人的队伍。有网友联系他,他就为他们发布寻人视频,目前已帮助两位网友成功找到失散的亲人。他还了解到,截至2022年7月,头条寻人已经帮助19000个家庭团圆,互联网让寻人不再困囿于信息闭塞、交通不便以及经济条件。

今年2月,黎书文再次从河南来到贵州,黎书琴同样开车去机场接他回家。当时刚下完雪,兄弟二人搀着父亲在乡间小道上散步,山里空气清新,路边积雪皑皑。他们爬到高处,往前能看到连绵的山脉,往下能俯瞰整个小镇。这些年做各种生意,黎书琴的心态一直都是焦灼不安的,现有弟弟和父亲在身边,他感觉到从未有过的踏实。

他是个恋旧的人,家里的老房子始终没有拆掉,紧贴着新盖的楼房,室内已经没人住,墙壁斑驳,地面还打扫得干干净净。黎书琴喜欢跟弟弟讲,他们儿时在老屋里干过些什么事,黎书文只能勉力回忆。

他们共有的记忆是那两棵柚子树。分别前,兄弟俩搬出两张藤椅,来到柚子树前,搀扶父亲坐在一张椅子上,另一张椅子放着母亲的遗照。他们面对镜头,一家四口在树下合影。

图|一张四分之三的全家福

母亲的遗照是黎书文从身份证上复制下来的。在那张重新办理的身份证上,改成了河南的地址和编号,年龄还改大了6岁。只有名字没变,叫赵桂英。

那是黎书琴从未忘记过的母亲。

- END -

编辑|雷军

============================================================

因为我,弟弟一辈子没上过学,而我成了大学生,81岁了还在讲课,一堂课上万人听

这是《自拍》第313个真实口述故事

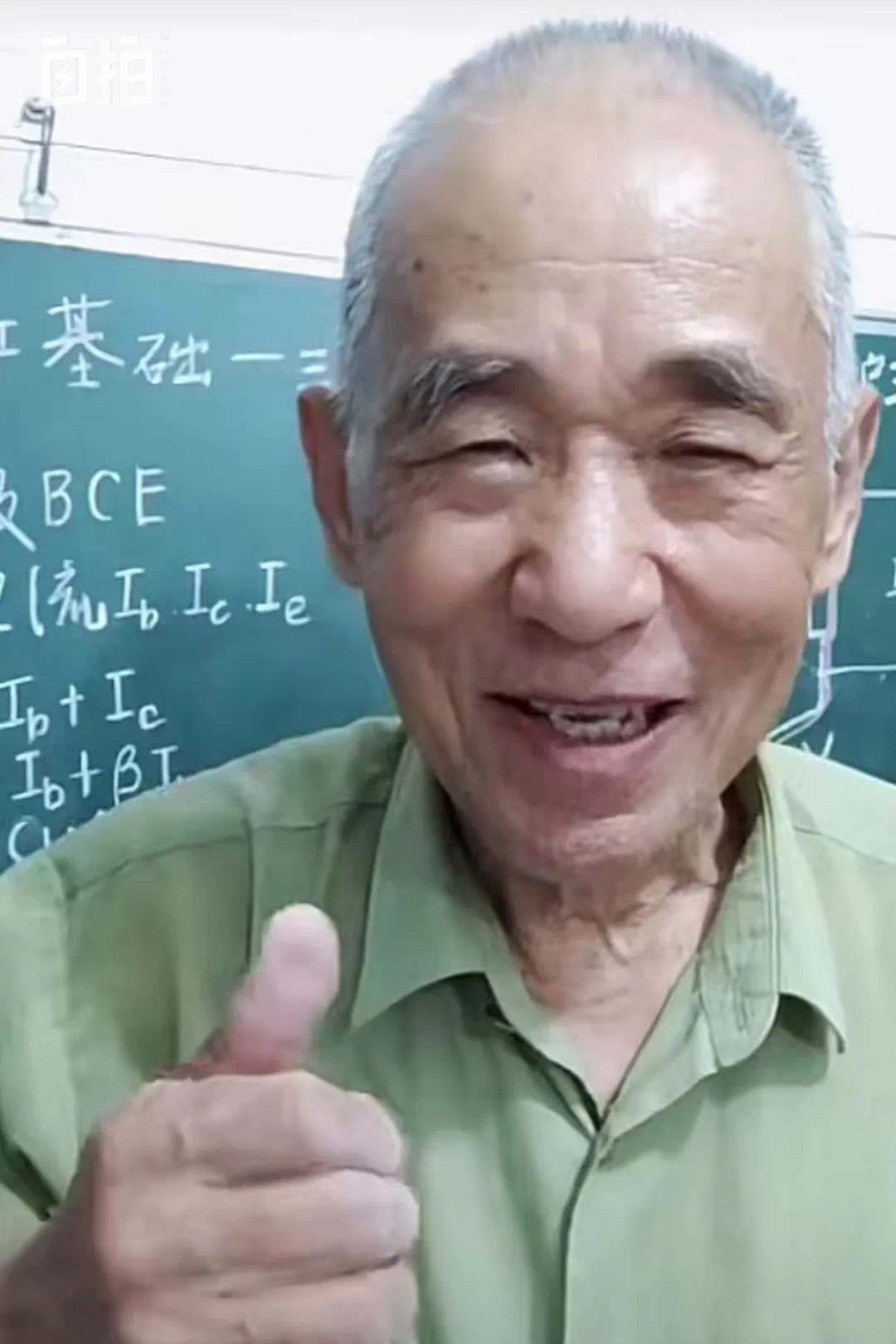

我叫王广杰,自幼丧父、家境清寒,出身非常不幸。不幸中的万幸是,母亲坚持送我上学,求学路上我遇到很多贵人,一路念到大学。

毕业后,我做了一名铁道兵。从部队转业回乡,我开启了自己的教师生涯,教电工电子课,退休后又去职业学校继续代课。直到2016年,老伴儿摔伤,75岁的我才从职业学校彻底辞职。照顾老伴儿之余,我开荒种地、收拾家务、拉二胡、练书法、自制健身器材锻炼身体……每天都安排得满满当当。

两年前,我开始发短视频,成为了一名知识分享型博主。今年,81岁的我又尝试直播讲课,对教学的热情让我从未真正放下教鞭。

今年5月,我把阳台收拾成了一个讲台。每晚7点半到9点,我都在这里给直播间的网友们讲授物理和电工课程。

1941年,我出生在山东省济宁市嘉祥县的一个村庄。不到六岁,我便失去了父亲。母亲白天种地,晚上纺纱织布,养的母鸡下个蛋都舍不得吃,攒起来卖钱,养活我们兄弟俩。我在家帮母亲做些拔草、拾棉花之类的农活。

父亲去世时,我们村还没有小学,小孩子也没有上学的概念,到我八九岁时,村里有了小学,我才知道有上学这回事。母亲是个不识字的小脚农妇,但她特别想让我和弟弟上学学文化。我们家虽没钱,但还有地,母亲对我说:“不管卖多少地,我都要送你上学。”快十岁时,我被母亲送进了村里的小学。

我弟比我小两岁,他很聪明,也想上学。可孤儿寡母本来生活就不易,母亲供我一个人上学已经够吃力了,她就劝我弟:“只要你哥升学过程中有一步考不上,你就可以去上学。”结果,我从小就成绩优异,从没下过前三名。小学毕业,我考到了全县最好的嘉祥一中;初中毕业,又考到了全市最好的济宁一中。这导致我弟一天学也没上过,我一生都觉得对他很亏欠很愧疚。

家庭这么困难,母亲辛苦养活我,又送我上学,除了睡觉外的所有时间,我几乎都在想学习。要说学习方法,可能跟我特殊的生物钟有关。我晚上睡到半夜会醒来一次。这时候脑子很清醒,我会回忆功课,一直回忆到困。不懂的,第二天吃早饭时,就对着书弄明白。

我特别喜欢朗读,从初中开始,随便什么功课,语文课文,数学公式、物理化学……我统统都拿来朗读。眼看、心记、嘴念,三点并用,效果最好。当然我也怕别人笑话,初中,我去学校背后的蒙山上朗读;高中,学校操场东边有一片桃园,也是我的朗读胜地。

我们那时候,小学就学语文、算数,到了初中,加上了物理、化学,历史、地理和政治。我最喜欢物理的电学,有了电学,才有卫星、火箭,无线电的控制。电学是所有技术的基础,也是人类改善生活、推动科技进步最重要的一门学科。

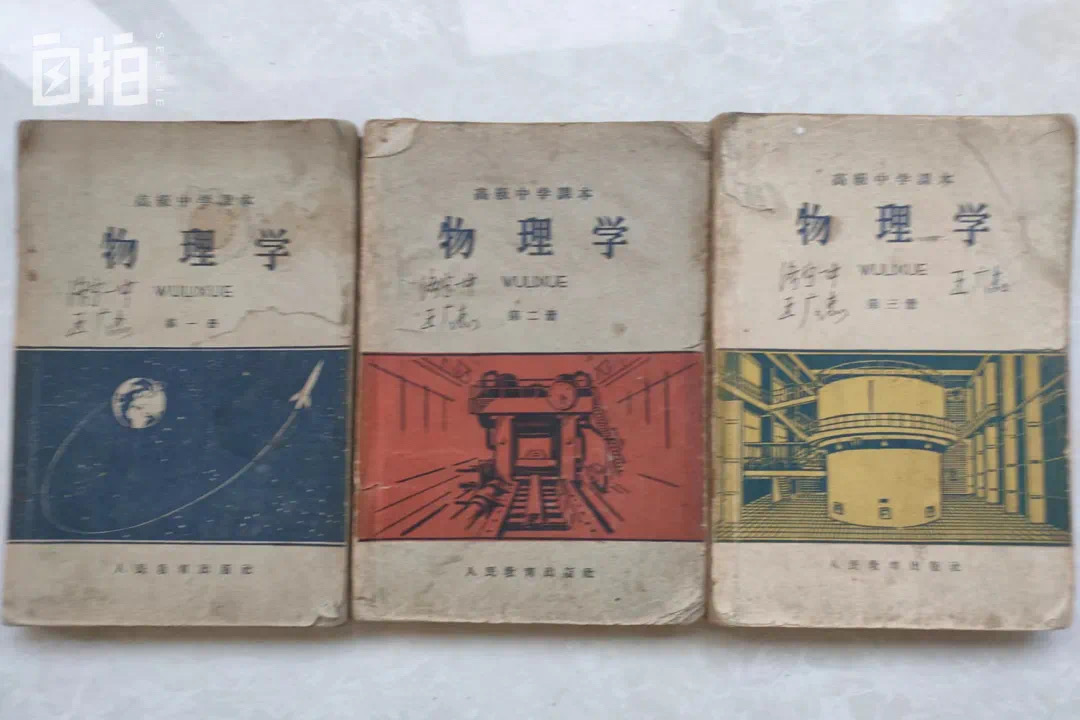

这是我高中时期的物理课本,整个中学时期的教材,我一直保留至今。现在,还经常拿出来翻看参考。

小时候我们村没通电,但通了广播。每家每户都安个木头做的广播匣子。广播有两根线要经过我们家的平房顶。我没见过电,但对它很好奇。六年级时,我爬上平房顶,把手电的灯泡拆下来,想试着把两根广播线接到手电灯泡上,能不能顺利发亮,捣鼓了好半天,也没让灯泡发出光来。初中学了物理,我才知道,那两根线带动不了灯泡,它只能带动喇叭里的线圈。

那时,我们点煤油灯,灯上带有玻璃罩子,在灯下学习一晚,两个鼻孔全部漆黑,吐出来的痰都是黑的。上初一时,学校才用上了气灯,用煤油打气的。

第一次见到电灯是我晚饭后去县城溜达,看到了嘉祥县公安局门前的电灯,那是整个县唯一的一盏电灯。我就觉得电太神奇太有用了。等到初二时,我们嘉祥一中也用上了电灯,实实在在地感受到了电带来的好处后,我更喜欢电学了。

由于喜欢电学,对伏特、法拉第、奥斯特等几位电磁学家我也很崇拜。初二物理课本上,对这几位科学家的描述,我至今还能倒背如流:家庭贫寒、中途辍学、努力奋斗。这12个字也是我一生的信条,尤其是最后4个字。我比他们幸运一些,自始至终没辍学,这一点,我很感谢帮助过我的老师和亲戚。不然,母亲再怎么辛勤劳作、省吃俭用,也供不起我上学。

有好几次,我都险些辍学了。我们村的小学只有四个年级,小学的最后两年,我只能去离家八里远的狼山屯完小上学。因为离家太远,我开始住校生活,每周日下午背着一礼拜的干粮和咸菜去学校。干粮是黑色的杂面馒头,很少有细面馍馍。夏天,干粮发霉生虫了,也只能将就吃下去,这让我有了此后吃啥啥香的好胃口。

富家孩子蹲在操场上吃炒好的茄子、拌好的黄瓜,我很眼馋。别人家庭条件好,吃得好穿得好,我就要求自己一定要在学习上超过他们。在狼山屯小学这两年,交不起学费的时候,都是教导主任刘因时老师帮我交的。

1957年,16岁的我从狼山完小毕业,拍下了这张照片。

从初中开始,国家就一直给我发助学金。助学金有三个等级,每个等级钱不一样。我永远是家庭困难第一名,但成绩从未下过前三名。从初一到高三毕业,我每学期都能被评上最高标准的国家助学金——每月五块钱。我每月连吃馍馍带吃菜,七块钱的生活费就够了,母亲每个月只需要再供应我两块钱的生活费。

而学杂费对我来说又是另一个难题。多年后,我都大学毕业了,在路上偶遇了初中班主任王老师。我问他:“王老师,有好几次,我忘交学费了,怎么没人催我?”王老师才说,他替我交了。

从嘉祥一中初中毕业后,我知道自己能考上济宁一中,也预见高中学费会有困难。当时国家在洛阳修建拖拉机厂,需要我们这边的大山头村供应石子。我就和三个同学结伴去砸石子,整个暑假两个月没回家,我住在大山头村的一个小学教室里,和衣在讲台上睡了两个月,挣了47块钱。47块钱足以支付我的学费加生活费,还有盈余。高一第一学期,我没问家里要一分钱。

高二时,我又差点就辍学了。家里负担不起学费,我找到班主任说想先休学一年,等家庭经济条件好了再接着上学。班主任劝我想尽一切办法,不要休学。我回家跟母亲一说,母亲找我一个姑奶奶借了16块钱,我才得以接着上学。

每个礼拜六的下午,学校批准我回家。我步行走到嘉祥县天就黑了,手上拿根棍子,在黑暗中走完剩下的36里路。半夜才到家,礼拜天下午再走回学校。我的成绩和家庭情况感动了班主任和老校长,他们觉得我即使考上清华北大,可能也上不起。高三时,这两位老师说,“如果今年有军事院校的指标,一定给王广杰。”

他们所说的军事院校的指标,是保送生名额。那个年代,国家特别重视军事院校建设。1963年之前,军队院校施行保送制度,被保送的学生不用参加考试,直接上大学。但军校逐渐发现,保送学生政治思想素质很好,但学业跟不上。于是,军委命令院校调整了保送制度,变成了高中学校推荐,学生参加高考合格后再录取。

当时,济宁一中一共八个毕业班,400人,只推荐了个三人考石家庄铁道兵学院,我是其中之一。1963年,我成了第一批参加考试进入军事院校的保送生。

1963年,我进入石家庄铁道兵工程学院学习机电专业。一领到军装,我就穿上去照相馆拍了这张照片。

毫不夸张地说,当年上军校的学生,比清华北大的学生分数都高。因为军事院校是提前批录取。我的高考成绩是保密的,但据大学班主任透露,我的成绩可以上清华。不过,我对这个结果很满意也很感恩,军事院校管吃、管穿、管住,不花一分钱,每个月还发钱,清华我根本上不起。

军事院校本科在当时是五年制。自从我上了军校,我家的生活就大大改善了。大一,学校每个月给我们发7块钱,我只用5毛钱买牙膏牙刷,剩下的攒起来,每两个月给家里寄13块钱。越往后补助越高,大二涨到了每月8元;大三,每月15元;大四,每月20元;大五,每月25元,基本赶上一个小学教员的工资了。那时,一个小学教员月工资才28块钱呢。

这是大二时,我(左)和同班同学杨传生的合影。

虽然物质上很富足,但说句实话,文化知识没学到多少。1964年,大二的我参加了一年社会运动,没怎么上课;1966年,社会动荡期开始,学校就停课了。

五年本科,几乎就大一踏踏实实地上了一年学。学业怎么办?全靠我自己钻研。因为从小对电学感兴趣,大学我顺理成章地选择了机电专业。我在高中教材的基础上,买了很多新教材自学,连基础课都是自己钻研的。这养成了我爱买教材的习惯,我中学阶段的教材,微积分什么的,到现在都保留着。

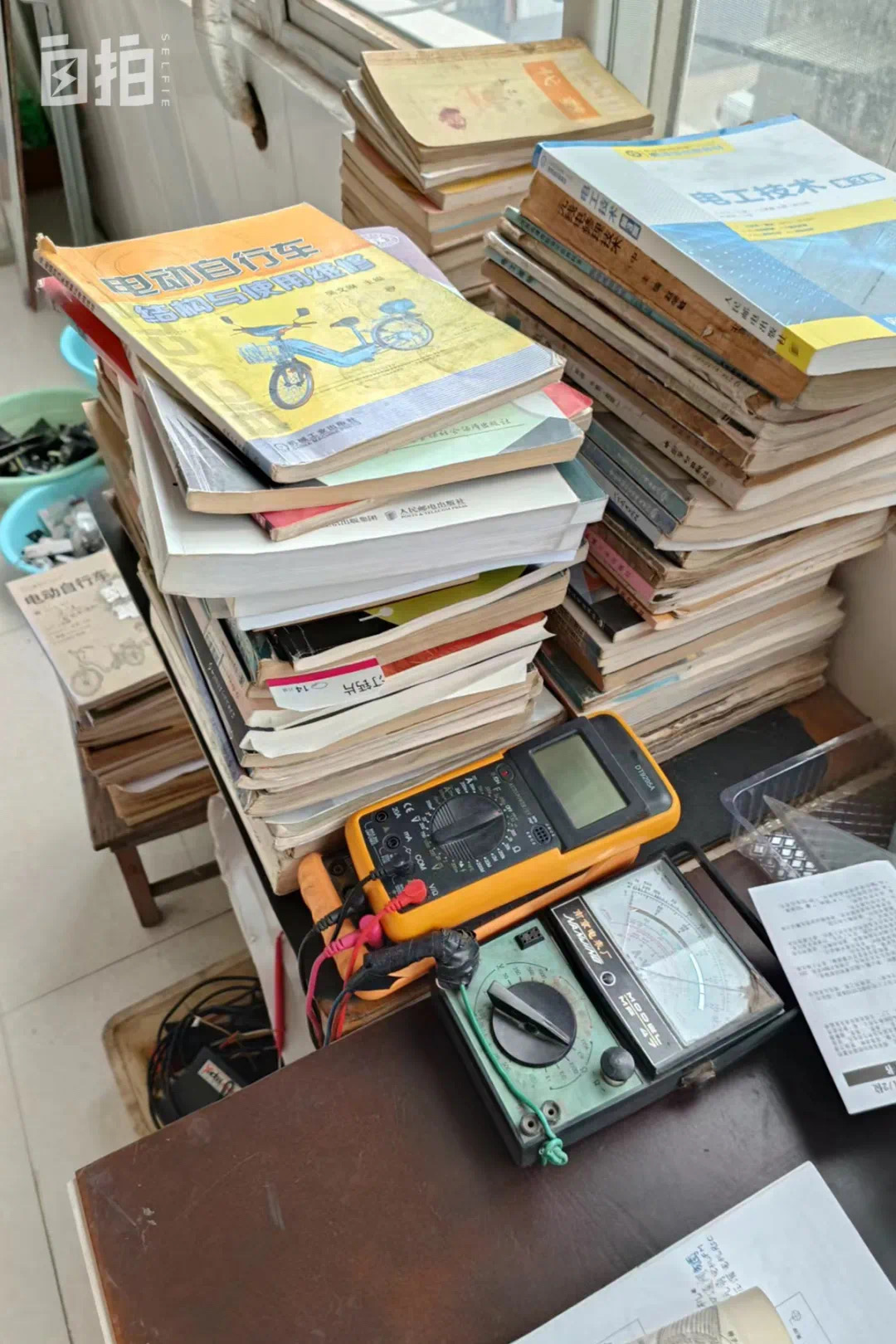

我一直都特别爱买教材,最多的就是电工类的教材。我觉得买书就是以最廉价的方式把老师请进了家门。

只要外出,我就会到处去找书店找教材。但我上大学那几年,技术书不容易找,我有次在河北易县一个书店看到了一本技术书,如获珍宝,赶紧买了下来。我在学校图书馆借了一本《电工学》,图书馆没人管理,借的书都没还,到现在还保留着,那一本《电工学》被我翻来覆去地看。

我们学校条件很好,夜里灯火通明。当时图书馆、教学楼都空空荡荡的,我一个人坐那儿偷偷看电工书、普通物理、理论力学。

1968年,我本科毕业,成为了中国人民解放军铁道兵某师的一名连级干部,管发电类技术。修铁路遇山打隧道,遇水架桥,过程中用到的拌和机、抽水机、卷扬机、压风机......都需要电力。在偏远地区,需要我们自己发电。我负责教新兵使用这些机器;机器出了毛病拿去维修。

1970年,我在河北保定地区公检法军管会工作。这是我(左)和战友(右)的照片。

军校一毕业,我和爱人经组织批准结婚了。我们是高中同班同学,坐前后桌。我学习好又努力,她很佩服我。大学期间,我们一直书信来往。军校的寒暑假期只能有一半人休,另一半人要留校,有种地之类的活儿要干。

因为我春节回家过年,我总休寒假。回家路过济宁,我会去看看我的爱人,她高中毕业被分配到济宁市防爆电机厂工作。

1968年,我和爱人结婚,连照片都没拍。这张1976年在家门前拍的照片,成了我俩年轻时为数不多的合影。

1969年,儿子出生。1973年,女儿出生。爱人在济宁市独自带着两个孩子,还要工作。而我是基层干部,不能带家属,每年只有一个月的探亲假。爱人天天盼着我能回济宁工作照顾家庭。母亲和弟弟在老家务农。母亲因操劳过度,这一时期,饱受高血压、心脏病等疾病的折磨,更是盼望我能早点回家。

这是1972年,我们一家三口和岳母拍的合影。

1969年,儿子刚出生不久,就扁桃体发炎,因没有及时治疗,导致他呼吸困难,影响大脑发育,落下了4级智力残疾。团里政委和我们师的副政委得知我的家庭状况后,找到我说:“军队想提拔你当连长或者营长,但你家庭困难,需要照顾,不如批准你转业回家,让你去找工作。”

1973年,我利用探亲假,和爱人带着儿子去北京天坛公园旅游。

1974年,33岁、军龄11年(在院校5年,在军队6年)的我被批准转业回家。遗憾的是,没等到我回家,59岁的母亲就去世了。

转业回家后,我背个包,包里装着电工书,找到济宁市教育局的领导说:“我是军校电工专业出身,整天看电工书,又有实践经验,适合搞教育教学。”国家那时提倡职业教育,职业学校缺少专业课的老师,好多职中教物理的老师只会教理论,脱离实践太久教不了电工。于是,我被分到了济宁市原第三职业中学当老师,教电工技术。

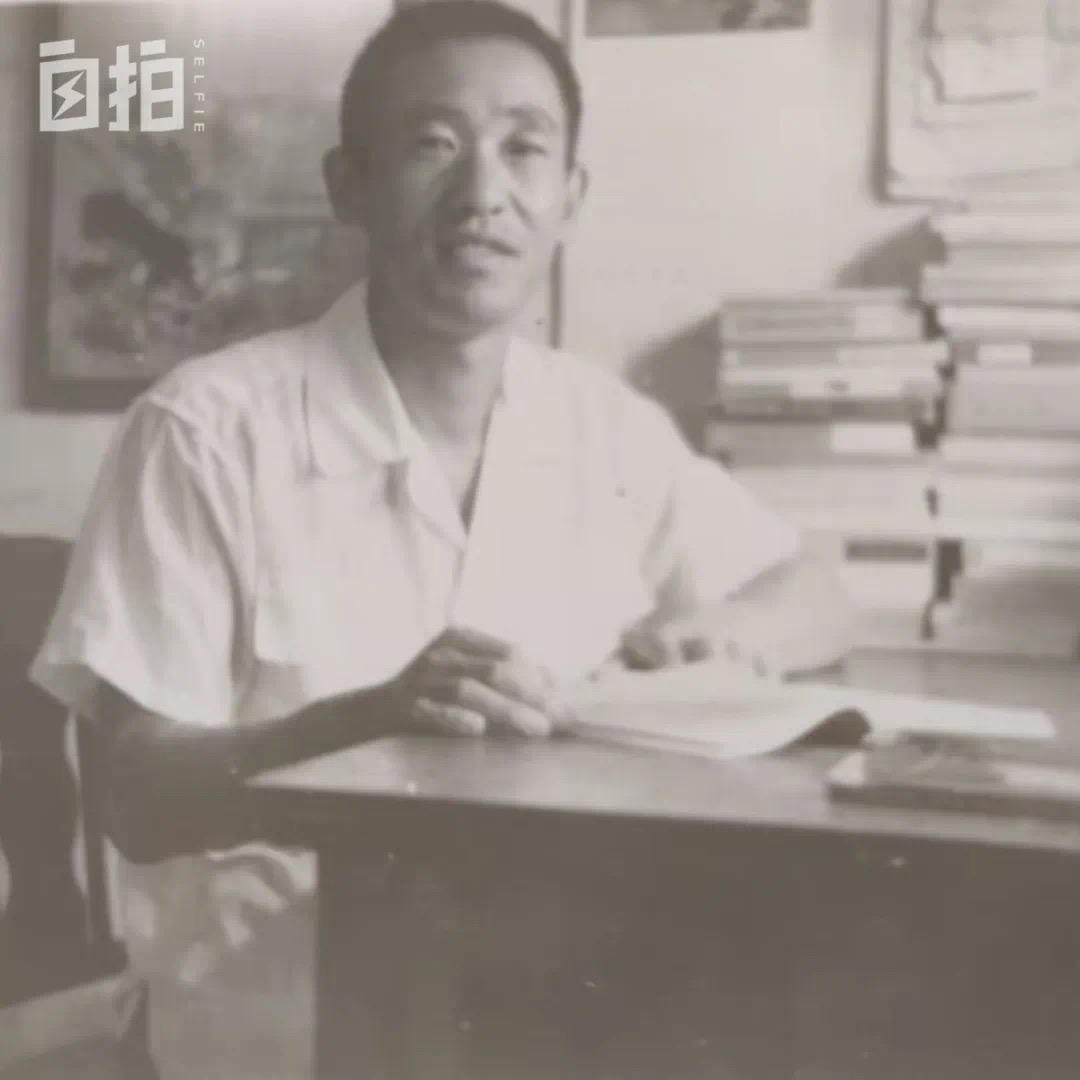

1974年,我进入济宁市原第三职业中学教电工电子课。在办公室批改学生作业时,同事为我拍下了这张照片。

讲课对我来说不是个难事,甚至都不用备课。但职校的孩子,基本都是考不上高中的学生,实在没地方去了,就去上职中,七八成学生都不爱学习也听不懂课,说实话,我真有点对牛弹琴的感觉,精力都花在了维持课堂纪律上。虽然老师和领导对我评价很高。可是面对这些不愿意学又听不懂课的学生,我产生了早退休的念头。

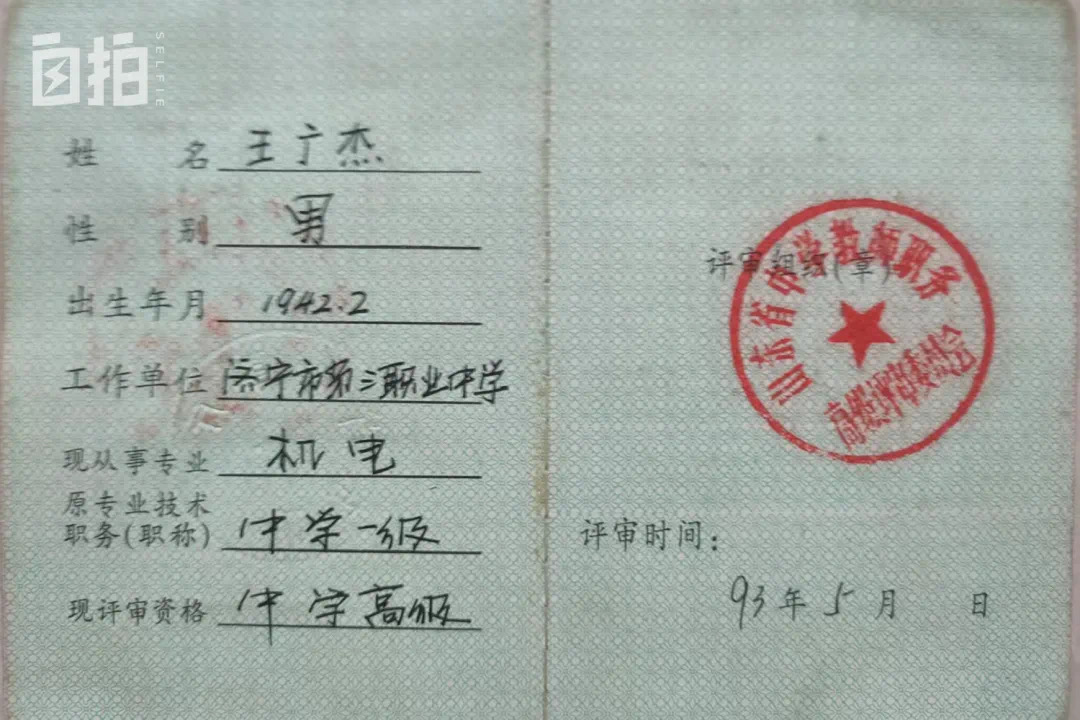

那时,退休需要满足两个条件:年满50岁,够30年工龄。1993年,我52岁,刚够30年工龄,就赶紧退休了。临退休前,我还被评上了高级教师。

退休前不久,我被评为了高级教师。

当时正值职业教育办学热潮,济宁涌现出了很多私人创办的技校,北方技校、长城技校、华联技校、华兴技校……十个手指头都数不过来。我就给这些学校代课,教学生电工知识,学校都很欢迎我。

技校学生大致可以分为两类:一类是自己爱好电工,愿意掌握这门技术的;另一类也是在社会上走投无路,奔着上技校好有个就业道路的,比起职中的学生,他们的学习热情高多了。私人技校学费普遍比较高,这也促使学生们更认真主动地学习,我教他们比教职中的孩子有劲多了。

我先后给很多学校代过课,外聘说走就走,很灵活。我选择代课的技校就一个标准:有没有实习工厂。光讲理论,对同学们没好处,对我的发展也没好处。

我最后一个代课的学校是北方技校,他们的实习条件最好,有先进的数控机床,我也得以在这里接触到了新技术——PLC(可编程控制系统),学习如何用电脑编程控制车床。我自己还没买电脑,上网不方便,为了掌握新技术,我赶紧买了日本三菱出的《可编程控制器》等纸质教材来钻研学习,空了也会去市图书馆的上网查资料。

在北方技校接触到最先进的编程技术后,我自己去买了很多介绍三菱和西门子的编程技术的教材。

给技校代课,他们就不用请电工、修理工了。学校的一切电器设备,我全包。有时,正上着理论课,学校工厂出了事,我马上就领着学生们带着工具和仪表去检修。既让学生们参与了实践,又解决了问题。领导觉得我有真本事,给我的报酬也比较高。刚退休时,我的退休金是每月400元,技校给我开出来一个月的代课费也是这个数。

业余时间,我还接私活给别人修理电器电机。有的上班族,没法脱产去技校学技术的,找我每晚学一个小时,包教会,给我的报酬也很高。可以说,退休后,我在经济上就翻身了。可我的家庭矛盾却在这时达到了顶点。

我和弟弟的合影,左边是弟弟,右边是我。

弟弟因为我没上成学,我心里对他有亏欠,所以一直帮助他。

我弟弟虽然没文化,但他很上进、想致富。80年代老家产棉花,他想买个撕花机把棉花加工成棉絮,我资助了他一半的钱;90年代,他又想买个小拖拉机,我也资助他买了。

就这样,他一步步发家致富,成了老家村里最富裕的人。2000年左右,他又想买大拖拉机帮别人耕地,我觉得他已经能自力更生了,就没再资助他。结果,这么一来,我弟很不满意,不搭理我了。长达十几年,我都不敢回老家,他也不来市里看我。最近几年,我和弟弟的关系缓和了,家庭越来越和睦,一切都朝着好的方向发展。

如果不出意外,日子会一直这么过下去。谁也没想到2016年,73岁的老伴儿一跤把右腿摔骨折了。为照顾照顾老伴儿,我从当时代课的北方技校辞职了,这是我代课的最后一家技校。

那年我75岁,先在医院照顾老伴儿住院住了一个多月。老伴儿出院后,我不敢离她太远,也没法回去给人代课。但我对电工技术的钻研,并没有就此中断,在照顾老伴儿的空闲时间,我依然大量买教材看教材,上网查阅相关资料。

2016年,老伴儿把右腿摔骨折了,我从技校辞职照顾她。

空闲时间变多,我的那些其他爱好也一股脑地涌出来,填满了生活。以前上课没时间,现在反而有了绝佳的发展机会。1993年退休后,我买了把二胡,从废品站买了一堆中小学生的音乐课本回来自学,学会了音名、唱名、音阶、定音等专业知识。不能出门,学二胡的进度加快了,拉得更熟练更好听。

拉二胡也是我的一大爱好。

我还喜欢开荒种地。我是农村穷苦孩子出身,知道粮食的重要性。1996年,我和老伴儿搬村里住。我偏爱农村的房子,城里的房子又贵又小,没法满足我开荒种地的爱好。而农村,沟边、路边、公园边,荒地多的是,只要能种,我都统统开出来种。

种地、打扫卫生做家务,我不觉得劳累,既有收获,也是种运动方式。此外,我发挥动手能力,把不用的铁管子安墙上,时不时拉拉引体向上来锻炼身体。

开荒种地也是我的爱好,我不觉得这是劳累,反而觉得这是最划算的锻炼方式。

我不想让老伴儿整天坐在家里,天气好就骑着电动四轮车带她出去赶集、走亲戚、逛公园。种地也带着她,我拔草种菜,就让她坐在地头晒太阳。她爱刷短视频,我休息时也刷刷。逐渐地,我也开始拍短视频。我种的菜,公园的花花草草,带老伴儿赶集买的东西,自己做的饭……看到啥拍啥,永远不缺素材,随手就来。

2020年5月,我发出了第一条短视频,拍的是我老伴儿做的饭。这一桌饭菜基本都是我自己开荒种出来的。

拍得多了,我就在各个短视频平台上注册账号发视频。2020年5月,我发出了第一条短视频,展示了我的种地成果。后来,我发现别人在网络平台讲课,有讲电工课的,也有讲物理化学的,我想我也能讲啊,就发讲课短视频尝试了一下。

结果,最少的时候有几百人看,最多上千人看。过去讲课时,最多带两个班一百人,这比我之前在任何学校讲课的学生都多多了。我老伴儿也特别高兴,她说,这样风不打头雨不打脸的,在家里就能上课,不挺好吗?

尽管在家照顾老伴儿这几年,我的生活变得更丰富了,但我还是想重回讲台,并且一直在想办法。老伴儿腿伤刚恢复一点时,我想过在家里招点学生,但家里太挤;我又想,要不去车库放个黑板,老伴儿说太麻烦,我也就作罢。终于发现了网络视频这个好途径。

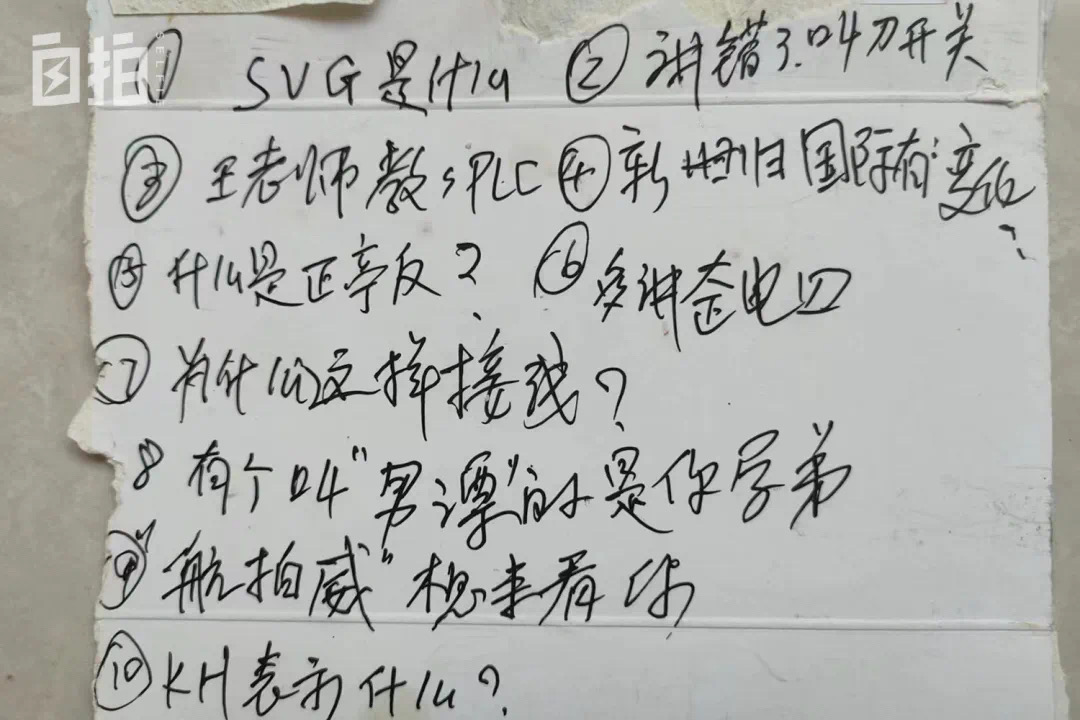

电工课的短视频发了两年,直到今年5月。有网友跟我说:你做直播讲电工课不是效果更好吗?我说我不搞直播,那时,我觉得直播不是跳舞就是唱歌,不然就是搞笑。网友又在评论里回复我说:“直播也可以讲知识。”我说,“哦,那我就试一下吧。”

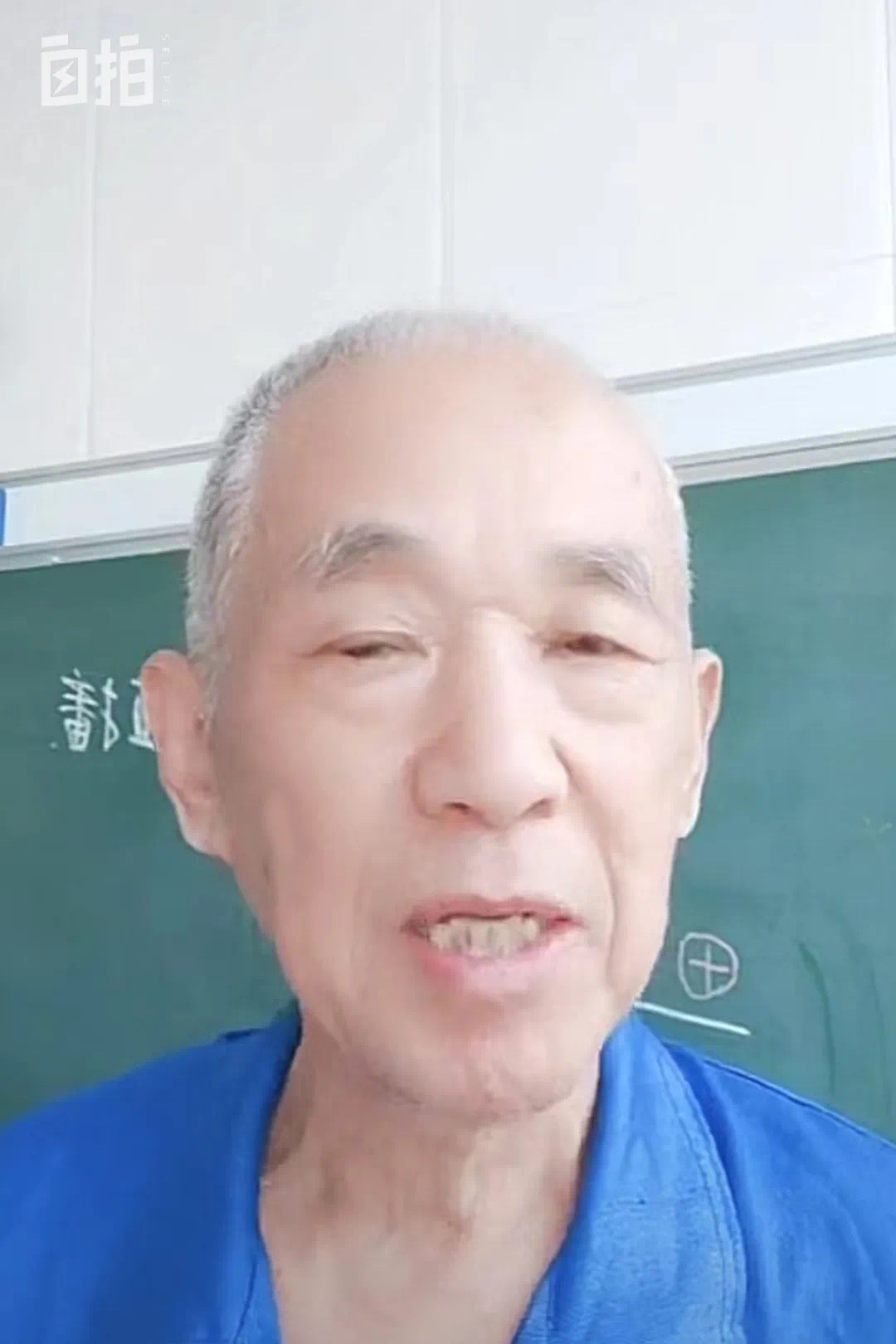

我当时心里想的是,又遇到一个好的讲课平台,但能不能成功?我没有把握。结果,刚播前几天,几百人,涨到几千人,第五天有上万人进直播间。

家里的阳台被我收拾成了讲台,挂块黑板,买了直播架和桌子,堆满教科书,我就在这里直播。

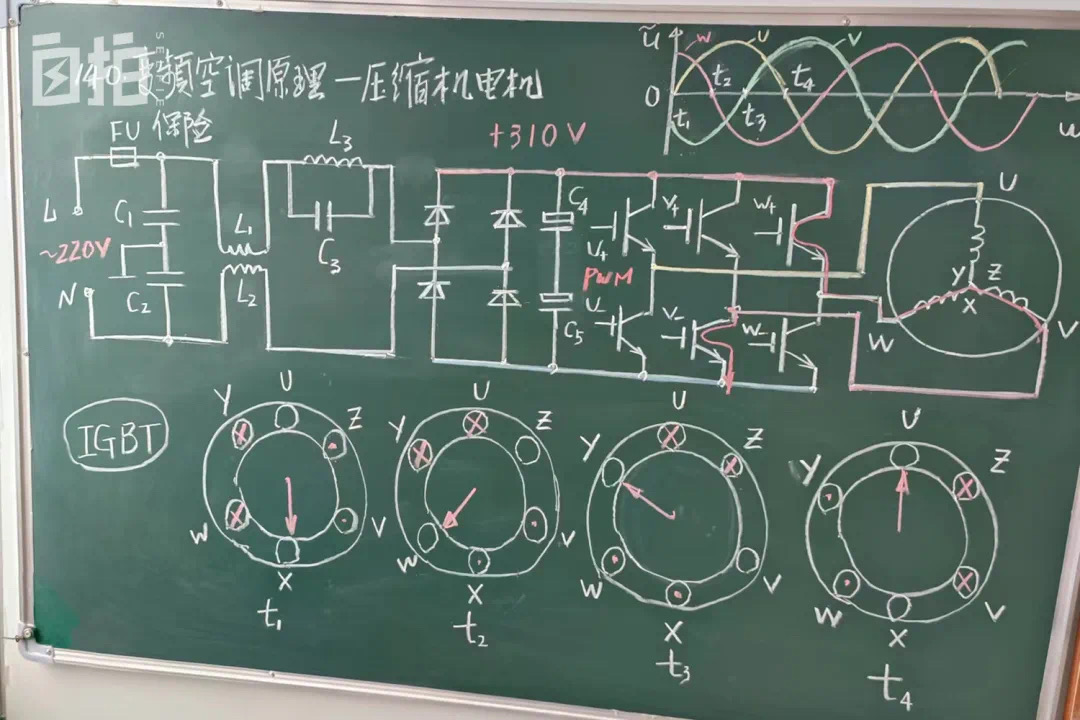

我记得那天我讲的内容是二极管和三极管,才开播十分钟,就有一万多人观看直播。最开始,我对直播操作不太熟练,人数在右上角,我讲课也顾不上看,还是我老伴看到了后告诉我,有一万多人在看直播,我一看,确实是。以前上课,要对着上万人讲课,想也不敢想,还是来自全国各地、天南地北的。

二极管和三极管就是半导体,属于电子电路了。这也是我最喜欢的内容,它凝结了人类的智慧,有了半导体集成电路,才有无线电,有现在的遥控、网络,每每讲到这部分时,我都对智慧成果怀着崇敬之情,既重视又兴奋。这部分的内容也是最有实际价值和效用的,所以来直播间听课的人特别多,一万多人的量持续了一个小时。

看到这么多人来听课,我心情很激动,但不断提醒自己要控制好情绪、注意语速,一讲快,大家就有可能理解、吸收不了,讲到别人听懂是最终目的。我上课的习惯就是由浅入深,高深理论简单化,我看到评论区有网友说“你讲三极管,我才终于搞明白是怎么一回事,以前我都听不懂”;有人说“我带着我爸爸来学习,他也能听懂”,一瞬间,我的自豪感和成就感就上来了。

因为对内容足够熟悉,我连教材都没看,那天讲得很亢奋、淋漓尽致,讲到我忘记喝水。有网友看到我讲久了,干咳了两声,就评论提醒我该喝水休息了。

我的课一般是一个半小时,晚上7:30到9:00,讲到时间也差点儿忘记,到9:30了我都没反应过来,还是网友提醒,“爷爷,该休息了,到时间了”、“我们都听懂了,您快休息吧”,十个人有八个人评论这个内容,我一下子就看到了,才知道该下课了,大晚上不能拖堂。

那天下播后,老伴还在跟我说:“居然有那么多人啊。”我们确实太惊奇了,不过也很快冷静下来,意识到知识分享的直播是很有价值的,要一直沿着这条路走下去。高兴之余,我感到了压力和责任,我更要不断努力提高直播和视频的质量。

每晚7点半到9点,直播一个半小时,除了中间喝水,我不需要休息,也不觉得累。

网络直播讲课和面对面给学生讲课最大的不同就是互动形式。以前99%都是我讲、学生听,现在在直播间,大家都特别活泼,评论区的反馈一直刷,我都看不完。

这种时候,老伴儿就成了我的得力助手。我顾着讲课,网友们的需求、意见,哪个网友想加微信,谁的教材还没收到......这些问题老伴儿都会一一打字回复,有时她会拿着纸笔,细心记下来。

直播时,我只顾讲课,经常都是老伴儿在和网友互动。她会把一些问题,用纸笔认真记录下来。

这种边讲课边看网友反馈的互动模式,让我重新找回了当老师的满足感。我印象特别深的是一个学生给我留言说, “我要早遇到像王老师这样的老师,能学好物理了,我就不从理科转文科了,很遗憾。”这是对我很大认可。

我除了讲课,还总给网友做思想工作,遇到有难度的内容,我告诉他们“学习就像游泳,从半米深慢慢往十米深游,需要一个过程,难度要加深了,千万不要害怕。游过了十米深再回头看,你就会觉得半米浅了。”

直播讲课的过程中,网友们时不时就贴心地提醒我喝口水,休息会儿。电工课程和数理化紧密相关,免不了会讲到数学知识,但直播间内不能讲学科类课程。有天,我被禁播了两次,有网友以为我身体出了问题,讲着讲着晕倒了,立马来关心我。这些都让我蛮感动。

令我意外的是,媒体记者、我母校的人都关注到了我的直播间。最近很多人来采访报道我,还有人要和我合作带货。我直播间的粉丝里有办文具工厂的,有卖仪表的,有书店、出版社的人……我心想这不是很好吗?正好有学生让我推荐教材、电笔、万用表什么的。

我女儿不太赞成我做直播,她觉得我退休金不低,不差这些钱,搞这干啥?我也不跟她争论了,我做我的。这事对网友、对自己、对平台、对社会都有好处,对我们经济收入也有帮助。

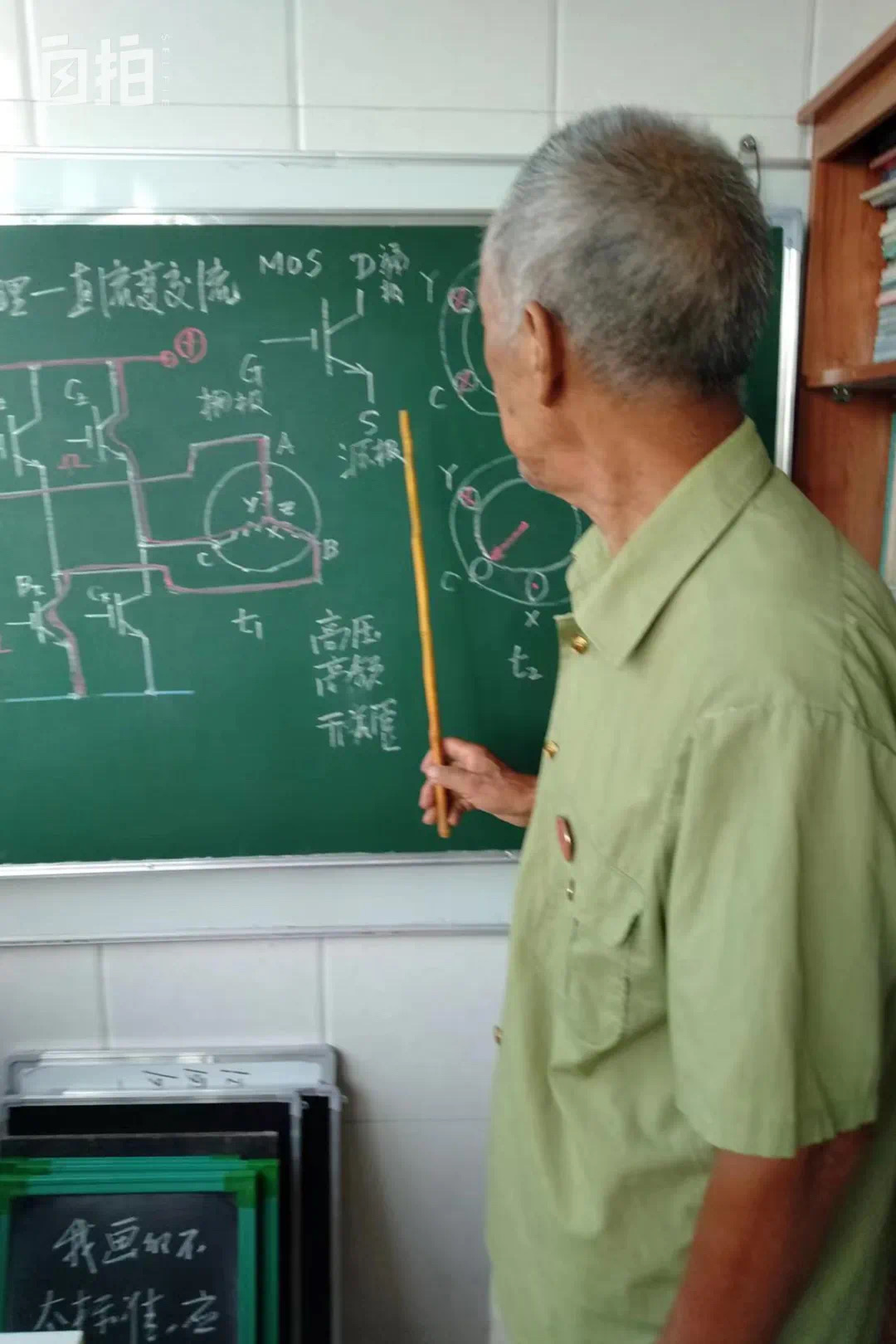

讲了几十年电工课,又有实践经验,大部分内容我都不需要备课。讲完电工基础,有网友说是理论到理论,我想干脆讲讲家用电器,家庭配电柜怎么配,怎么进的厨房和洗手间,怎么进的照明系统和空调……我干脆画个电路图教给网友们吧。

电路图需要横平竖直,画得准确美观很不容易。我徒手画需要将近一个小时,如果边讲边画,来不及也画不好,我就会提前板书好。

像这种需要画图的地方,我都会提前备课,一般要画一个多小时才能画好。

现在,我一般早上5点就醒了,看消息,回答网友的提问一直到7点,也算是为直播做准备吧。起床后洗漱、打扫卫生、吃早饭。我现在还种着三亩地,天气好就下地,天气不好就给网友们做一个直播预习视频,预告一下晚上会讲什么内容,或者做个复习视频。

每天时间安排得满满当当,心情非常愉快!只要有空,就不会闲着。人不能浪费青春,也不能浪费其他任何时间。

没事时,我总喜欢开着我的电动四轮车,带着老伴儿去锄地、赶集、走亲访友,我笑称“这是我的宝马”。

我很感谢大家关注我,即便有采访,我也没有落下一场直播,我知道这才是我的主要任务。接下来我唯一的打算就是把直播和短视频搞好,做出高质量的知识分享内容。什么都可以丢,但直播不能断,毕竟有那么多铁粉在直播间等着我。

*本文由王广杰口述整理而成,文中照片除特殊注明外均由王广杰本人提供。

*本文在今日头条首发。

这是我们讲述的第313个真实故事