当上海外国人想拯救一家倒闭的理发店

文 | 邹帅

编辑 | 陶若谷

在上海最近一次静默的尾声,李孟华决定关掉那家理发店。封闭了两个月,没有任何收入,客户不知道流失了多少,上万元的房租还要正常交。凌晨四点,这个24岁的年轻人给河南老家的爸妈打去电话。电话通了,李孟华一直在哭,说已经好几天没有睡着了,又细数了这些年是怎么辛苦打拼,才有了这家小店。

他不想把这个消息告诉通讯录里的3000多个外国顾客,包括那些“最好的朋友”,怕他们难过。

“Hi,Martin(李孟华英文名),如果说你们可以开始工作,请立刻告诉我,我想一开门就过去”。

“Martin,我希望你照顾好自己,等你可以开店营业的时候,我想做第一个顾客。”两个月里,李孟华没少收到这样的信息。

但他们还是慢慢知道了。先是一个已经不在中国的德国人,组织了另外几个朋友,给理发店捐了近一万元。过了几天,几十个顾客凑在一起,又捐了几万块。李孟华说不能要,但对方坚持让他收下,“我们都不希望你离开上海,你对我们特别重要”。

外人可能很难理解,上海有无数大大小小的理发店,失去一间要紧到这种程度?更何况,它隐匿在小区弄堂里面,第一次来找半天都找不到。装修比很多店都差,地方也算不上大,四十多平,一层只坐得下三四个人。

但它确实是一些人的刚需。外教Hannah住在上海金山区,每次到这家店剪头发,单程都要花上一个多小时。但从第一次来之后,她再也没有换过理发师,失去Martin&Jin(理发店名),“一切又要从头开始”。

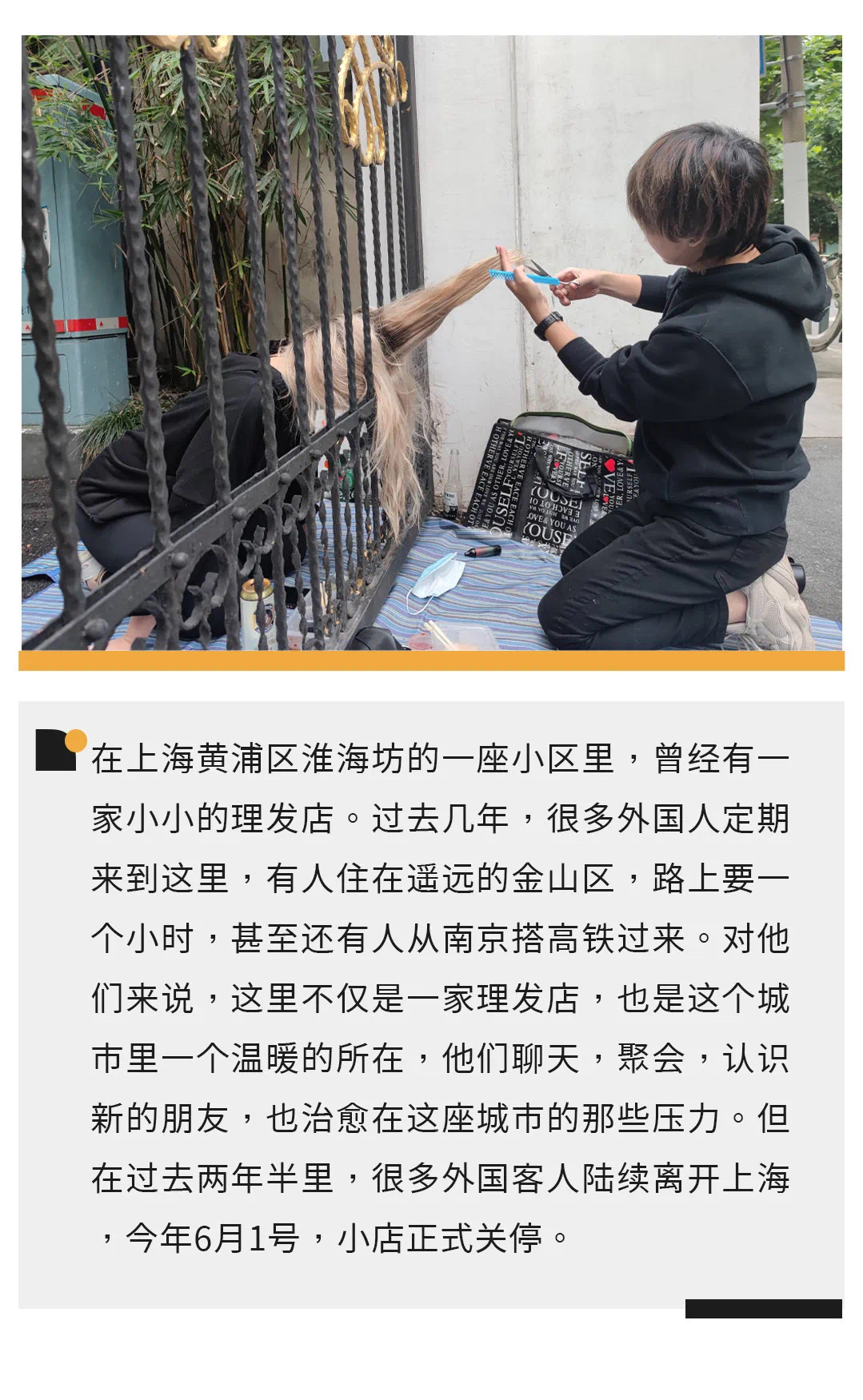

●李孟华给外国客人剪头发。讲述者供图。

2018年,Hannah从美国佛罗里达来到上海,成为一名英语老师。不怎么懂中文,是她在上海最大的障碍。做头发的时候,能找到一个能听懂她需求的理发师并不容易。

一个女人剪掉过她一大片头发,仔细照镜子的时候,Hannah才发现两边不均衡,气得跑回去,但对方说,自己什么也没有做错。理发师也是外国人,她为对方的回应感到震惊,在为数不多的选择中划掉了这家店。

再有一回,她想染心仪许久的红金混合发色,红色在上面,金色在下面。理发师是个中国人,没办法和Hannah做仔细的英文沟通,但看起来也理解了。结果,用水冲洗的时候,红色颜料流了下来,和金色混在一起,成了她从没预料过的粉红色。

顶着陌生的头发回家,熬过了极为艰难的两周后,Hannah才缓过来,总想找一家店“修补”,直到在脸书上看到了李孟华的店。

那是2020年初,新冠疫情刚起,Hannah在上海的家里封闭了两周,和外面的连接都断掉了。这是Hannah从没有过的体验,她喜欢出门,来到中国的几年,一有机会就会出门旅行。

即使后来能出门了,但还是不能回到美国见家人。当她来到理发店坐下,眼前的理发师Martin好像很明白作为一个外国人她在经历什么,说了不少关心的话。

Hannah放松了,端着一杯红酒,感觉在跟一个刚认识的朋友在餐厅打发时间。更重要的是,Martin用流畅的英语跟她讨论发型风格,并且在这个过程中尝试去理解她的个性。

这是她在上海从没感受过的,粉红色的头发也做了一些修补,Hannah最终爱上了这个颜色,保持了很久。那之后,她不断把Martin推荐给身边的人,尤其是中文不太好,又“有自己想要的,特别的东西”的朋友。

3000多个客人大多都是这样互相推荐慢慢攒起来的。店里不打折,不办卡,谁来都得预约。这反而给了这些异国漂泊的人很多“安全感”,坐在椅子上几个小时,没有人会给她们推销,她们总是自己先开口,聊旅游,聊美食,工作、家庭,说个不停。有的人每个月都会出现,甚至从南京专门坐高铁过来。

有时候一下午过去了,要走了,Hannah突然感叹时间过得太快。在学校里,中西方教育理念有挺大差别,有时她需要和校方讨论到底什么才是对学生好?Hannah关心学校里的孩子,有时压力会有点大。

理发店让她感到放松。在Hannah眼里,这里一点都不挤,也不嘈杂。她坐在一个陌生人的旁边,两个人都染了发色,或者戴上了发箔,都看起来傻乎乎的。听到其他人对话,有点感兴趣就加入了进来,不想说话就又闭上眼睛放空,“只是坐在那里,我就认识了一些朋友。”

二层是一个小小的阁楼,放着沙发和茶几,她在那里和Martin聊天,一起吃午饭,见朋友,就好像“在一家餐厅做头发”,离开时觉得自己又开心又美丽。

英国女孩Amber回家的路上会经过这里,几乎每天下午都会进来和Martin打个招呼。有时候,她抱着电脑来到店里,在门口坐着边喝咖啡边办公,直到另一个相熟的朋友过来了,她收起电脑,和对方一起上阁楼聊天,或在门口散散步。这个地方对她来说,简直是一个“集合点”。

李孟华明白一个外国人在上海会经历什么。可能在淘宝看中了某个东西,没有身份证买不了,或者找不到合适的房子,或搬家租不到车。Amber遇到车祸受了伤,她首先联系的人就是李孟华。

对李孟华来说,自己和这些顾客一样,都是上海的异乡人,他能在很多事情上理解对方。他出生在河南周口的农村,初中就辍学出来打拼。

16岁刚到上海的时候,他不会坐地铁,连地下是什么概念都不知道,还以为地铁票特别贵。和七八个人挤在小小的员工宿舍里,但他已经满足了,以前在学校,十几个孩子挤在一起睡大通铺。

第一次远远地看到了东方明珠,李孟华的心情剧烈起伏——自己真的是在上海了,但又只是一个外来人,最底层的那种。

李孟华能吃苦,从洗发工做起,冬天手在水里泡十几个小时泡到皲裂,一站就超过十个小时,一些别人不愿意做的活儿,他会主动去干。

慢慢的,月工资从几千到一万,多的时候一万八。但他也开始陷入迷茫,每天都很累,所有的时间都要耗在店里等客人,他不知道这个行业到底有没有前途,辞职休息了一阵子。

在泰国旅行的时候,他觉得外面的世界太有意思了,但别人都讲英语,而他只会说“hello”。他想起工作时听说,外国发型师可以给顾客剪一辈子头发,他们不换发型师,从孩童时代一直到长大,变老。

李孟华也想要一些忠实的客户,他知道理发师学历普遍偏低,英语好的人少,但上海有大量的外国人。

这是个机会。他重新开始学英语,教辅机构的价格太高,他去外国人开的餐厅、酒吧打工,但那里又忙又吵。他又去一个意大利人的理发店应聘,但人家不愿意要。死缠烂打了很多次,一年之后对方同意了,但一切要从头开始做起,工资又变回3500块。半年的时间里,他从“how are you”开始背英语书,打工的休息时间,他都在背。

“Martin&Jin”是2019年他和朋友合伙开的,就是两人的名字。李孟华掏出了所有积蓄,钱还是不够,最后管母亲借了10万。那个时候他通讯录里已经积累了超过2000个外国客人,开店第一天,整个月就已经被预约满了。

虽然投资很大,但李孟华并不慌乱。原本狭小的世界好像一下子开阔了,每个月他都会和店里的客人朋友聚一聚,还一起去崇明岛玩,在圣诞节的时候互相祝福。

但与此同时疫情很快开始,2020年初店铺关了两个月,当时他觉得咬咬牙撑过去就好。但理发店开在小区里,只要疫情一反复,外人就进不去,只能闭店。

过去的两年半,李孟华通讯录里有一半的外国客人,已经不在上海了。最近这次更是“致命的打击”,从3月18日开始,店铺不能营业,李孟华每天都在熬着,有时整夜失眠,控制不住自己的情绪。及时止损吧,他想,再也不想承受这些动荡了。

决定关店的第二天,虽然还是不能营业,但李孟华终于可以走出小区大门了。待在家里没事做,总会想起失去的店,想起里面的每一个角落。他决定干脆到大街上给自己的朋友剪头发,分散一下注意力。

第一个顾客是南非人Elsa,在上海做英语老师。李孟华给她剪了好几年的头发,两个人也经常一起出去玩,见不到面的这两个多月,她总在说,要做开店第一个被剪头发的人。

那天下着雨,李孟华骑车到了她住的小区,找了一个屋檐避雨。Elsa从家里搬了一把椅子,带了一些干花摆在地上,想给他把临时的“街边的理发店”布置好。

李孟华听到了她的声音,但是面前的一辆车挡住了视线,他大喊Elsa的名字。“Martin!Martin!!”对面传来兴奋的回声,两个人互相叫了很多声,太久没见面了,路人盯着他们看,还有人拍照,但他们一点都不在乎。

“我知道你在中国发生的所有事情,我比你男朋友认识你的时间都要久。” 临别前,李孟华对Elsa说。Elsa要离开了,她和母亲约在巴厘岛相见,那之后会去其他国家工作。这是她走之前的最后一次理发,“其实没有必要剪的”,李孟华说,她留的是长发,看起来刚刚好。他们只是想见个面。

虽然顾客朋友凑了几万块钱,但对一家店来说还远远不够,李孟华和朋友决定带着店员到另一个店里落脚。留在上海的老顾客又跟过来了,相聚在新的地方。

Amber也跟过来了,她有点难过,想起曾经在那里喝酒,聊天,出去吃晚饭前先和朋友在那里碰面。Hannah还是希望李孟华能拥有自己的店,“他曾经付出了多大的努力才得到那家店,把它装饰的那么温馨,那里就是他的家。”

对李孟华来说,那可能是很久以后的事情了。也许未来有一天疫情消散,他会再开一家店,但无论如何,都不是原来那家“Martin&Jin”了。

===============================================================

BB姬|46万厂弟厂妹,躺平在“沙井吧”

生活在中国的底层:46万厂弟厂妹的日常

“活在中国的底层是一种什么样的感受?”

在知乎,这个问题的回答里赞同数量最多的,会把你引到中国南方的一个小街道,深圳沙井,也许很多人一辈子也不会知道这个地方。

目前已经关停的沙井汽车站

“小伙儿离开富士康,来沙井找工作,这次不打算再跑了。”

在B站,这样一个只有不过2千播放量的短视频里,你能看到沙井街头最便宜的美食与最简陋的床。

“十二年厂狗,没想到从十六岁开始我竟然流浪如此之久。”

在拥有46万名工人的“沙井吧”,这是每一位再普通不过的“厂弟厂妹”在找寻着共鸣与出路。

2022年,在互联网主流平台不太关注的角落,中国共有2.856亿工人在探寻着他们的生存之道。

随着几年前“三和大神”的走红,这些“一次日结,阔以玩三天”的低收入、低社会保障人群也逐渐进入网友的视野中。

尽管“深圳龙华三和人力市场”早已关停,但拥有28.2万家中小型企业的深圳依旧吸引着只求三天不饿的他们。

我从未去过深圳沙井,也从未真正体会过流水线的滋味,但感谢这个全民自媒体的时代,让我能从这些影像与文字里,依稀窥到这些庞大而高效能的工厂里如螺丝钉一般运作着的人们。

01 “沙井”在哪

沙井,隶属于广东省深圳市宝安区,位于深圳市西北部。2013年,深圳地区划定了未来举全省之力重点开发的“大空港”地区,将利用地理与空港优势在该地区大力推进高新科技产业,而沙井,就位于“大空港”的核心地带。

就此,沙井迎来了“大开发”时期。深圳国际会展中心、填海风景区、综合海港等大型规划全都有沙井的份额。大小工厂如雨后春笋拔地而起,房价应势而涨直接翻了个倍。

沙井规划图

这几年沙井人民靠着出租老房子、拆迁补偿、消费人口暴涨全都赚了个盆满钵丰。在沙井万丰村曾经仿照美国白宫建造的村委会门头上,写着一副对联:

“上联:墓园招待先人;下联:酒楼招待新人;横批:万丰冇穷人。”

而与此同时,沙井常住人口90万里只有2.8万人拥有户籍,其余全是外来务工人员。

B站厂弟UP主@四野浪广东

沙井吧,一个拥有45.7万关注的百度贴吧。这里聚集着大量在流水线间生活的工人们,他们在这里用最简单质朴的文字与照片,记录着平凡工厂生活里的每一天。

虽然带着“沙井”的名号,但这个吧的吧友们并不仅仅来自沙井。或者换句话说,沙井吧吧友们从来都只是哪里的活计钱多事少,就去往哪里,他们不属于任何地方。

贴吧的简介里这样写到:“沙井,沙漠中的一口井……我们一起来到这里,掉入井中,寂静、阴暗、沉郁。看着井外的世界,默默地喘一口气。”

新闻里的沙井,是全国经济发展最快的地区之一;网络里的沙井吧,是厂弟厂妹最能找到归属感的社区。

沙井房价即将突破7万的时候,沙井吧在探讨如何找到月租金700元以下的房子。

沙井与沙井吧,构成了同一时间与空间里的“沙井折叠”,上面是外地人炒房与本地人拆迁的狂欢舞厅,下面是闻着派对酒肉气息来的工人们,几十万人夜以继日仰着头张着嘴,渴望上方能漏下一点点的甘露。

不同于“三和大神”躺平的自得其乐,沙井吧有着更多的愤世嫉俗与不甘。工资太低、食堂难吃、宿舍没网,每一条愤愤不平的帖子背后,都是一个鲜活却被困在厂房里的灵魂。

02 谁在“沙井”

前段时间,聚焦临时工生活的国产游戏《大多数》火遍全网,勾起了太多玩家对工厂生活的好奇心。

我曾无数次好奇所谓“厂弟厂妹”到底与你我有什么区别。后来,我才懂得,其实人都一样俗气,他们想要的也不过是票子、房子还有妹子。

在看不到未来也没有升职可言的流水线上,钱,就成了他们衡量工作的第一标准。

在沙井吧,招聘信息往往很简单。想要进厂打工,不需要毕业证也不需要工作经验,只要没有案底你就能拿到工作证;岗位说明一般也只由小时工资+包吃包住组成。

但这笔钱要真正拿在手中,并不是一件容易事。倘若以为临时工就不需要面对画饼或者阴阳合同的骚套路,那你就错了。不小心翼翼的话,在进厂之前黑中介就能给你剥掉一层皮。

一小时20块钱的工资,在中介手里掉6块钱,拿到他们手里就只剩了14块钱。等到真正入厂之后,黑中介就会没收掉你的身份证,上班不满一天就想走?先交100赎回身份证再说。

过了中介这关,厂里当然也不愿意浪费时间在“人才”培训上,体检费要钱、住宿要押金,层层关卡下来才能获得一个赚钱的机会。

总有人拿着厂弟厂妹每月近万的收入,拼命地想要证明厂里的日子没有那么难过,但如果这点票子的代价是每天12小时全月无休的工作时长与密闭不透气的防护服,你还愿意吗?

每天都有无数临近毕业的“暑期工”在吧里打探某个厂子的吃住条件,换来的往往却是来自“社会工”的劝退,“别来,流水线足以磨死一个人。”

没日没夜地重复着同一个动作,没有聊天、没有网络、更没有音乐,这就是流水线上的每一天。

在相对封闭的工厂里,厂房的高温与噪音、食堂的饭菜与舍友的脚臭味,几乎就决定了他们全部的生活质量。

幸运的是,这里的吧友们大多是“打一枪换一个地方”的流动厂员,混久了就能熟稔地写出大多数大厂的测评。

游戏玩家们非常熟悉的腹灵机械键盘,其厂家在沙井吧也赫赫有名。在吧友的口中,这家公司虽然工资低了些,但最大的长处是不加班而且工作内容简单,单纯拧螺丝就能月入4000。

泰强玩具厂靠着离职当天结算工作的优势,被吧友们亲切地评为第一“回血”厂,遗憾的是毛绒玩具加工时产生的碎屑以及熬不到头的夜班,也让它被更多人视为走投无路才会做出的选择。

当你被泰强淘汰时,马路便成了唯一选择

有了足够日常开销的“票子”,也有了容纳自己混吃混喝的“房子”,接下来沙井吧吧友们最在乎,也是最可望不可即的,就只剩“妹子”了。

对于某些开不出高工资与好伙食的厂子来说,最好的招工广告叫做“优质厂妹”。在聚集了大量单身适龄男青年的沙井工厂里,找一个还凑合的女朋友实在是太难太难的事。

在百度贴吧输入“沙井”,你得到的第二个答案叫“沙井新区吧”。

这是另一个打着“沙井”名号却又不完全属于沙井的贴吧。人们在这里谈论价格、谈论药物,吧里的人把红灯区叫做“停车场”,把女孩叫做“衣服”。

吧友也知道自己正在干一件不光彩的事,所以他们从来都闭口不谈“停车场”的位置或是“衣服”的样貌,把这段经历当作是闷热夏天里的蚊子包,挠了之后流血破皮,不挠又心痒痒。

大多数吧友已经做好了孤独终老的准备,但奔走在各个厂房之间,也总会想找个人聊聊天说说话,“我不介意为这个社会当个螺丝钉,但你们把所有螺母都收走一个不留那我就不干了。”

可没有人比他们更清楚,自己如此“流浪”的生活状态,配不上一个好女孩,更配不上拥有一个家。

他们想逃离这里。

03 逃离沙井

要想离开这里,吧友们做的第一件事情不是把工服砸在领导脸上,而是先找好下一个目的地。

尽管厂里不缺985/211毕业的大学生甚至是研究生,但大多数聚在沙井吧的吧友都只是刚刚完成义务教育的普通工人,离开了不需要学历的工厂,就再难有能接纳他们的岗位。

有人想去做保安,有人准备斥巨资购入小摩托去送外卖,更有远见的,准备回家从头开始学习Adobe 全家福。

“只要不上流水线,干什么都成。”他们想。但大多数人却只是兜兜转转又再次去到另一个城市的流水线上。

B站UP主@平凡的小志来自湖南,从今年2月份开始,他用一条条短视频记录下了自己从东莞到沙井的一路打工历程。

因为过年时没有结婚被亲戚看不起,所以刚来到富士康时,他的目标是干满10年、存够8万8的彩礼回家娶媳妇。

三个月时间,小志在富士康一共赚了16850块钱,但天天上夜班的他已经必须依赖葡萄糖才能维持体能了。于是,他来到沙井,准备在这里开始新的事业。

在沙井找工作的一个月里,他花光了所有积蓄,但沙井却没给他任何机会。昨天,他终于还是决定离开沙井,回到东莞再次尝试进入流水线。

这是沙井吧再常见不过的故事,我们以为的“逃离”其实只是换一个地方继续拧螺丝。

可依旧没有人能在同一条流水线上,坦然地度过人生最青春的这几年。因为他们始终不是机器,就算是重复机械的动作,就算不奢求票子房子妹子之外的精神追求,但他们依旧有血有肉。

流水线需要的是机器而非人类,不是年轻人不喜欢进厂了,而是年轻人不再能“适配”工厂所需要的型号。

“互联网让年轻人看的太远了,看到了自己一辈子都到不了的地方。”

写完这句话之后,吧友@不肯过江东拍下了出租屋窗外晚上6点钟的沙井,烂尾楼与新建的摩天大厦在霞光里参差矗立。

<

p style=”text-align:center;”>